Выявление и учет степени риска стоматологической патологии при использовании фиксированной ортодонтической аппаратуры

Автор: Гриценко Е.А., Суетенков Д.Е., Фирсова И.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Стоматология

Статья в выпуске: 3 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

В литературном обзоре представлены современные методики диагностики стоматологической патологии при применении несъемной ортодонтической аппаратуры.

Профилактика, фиксированная ортодонтическая аппаратура

Короткий адрес: https://sciup.org/14917741

IDR: 14917741

Текст научной статьи Выявление и учет степени риска стоматологической патологии при использовании фиксированной ортодонтической аппаратуры

-

1В большом количестве стран имеется тренд на повышение уровня оказания ортодонтической помощи населению, связанный с внедрением новых технологий и материалов, а также с ростом профессионализма стоматологов. Растет и число пациентов, которым проводят лечение с применением несъемной аппаратуры. Если ранее на долю съемных аппаратов приходилось до 90%, то в настоящее время они используются лишь в 16-20% наблюдений [1, 2]. Несомненно, по эффективности современные несъемные аппараты значительно превосходит съемные, однако процент осложнений достаточно высок именно у пациентов, находящихся на лечении несъемными аппаратами. По данным литературы, после ортодонтического лечения у 30% пациентов имеются различные поражения твердых тканей зубов: деминерализация эмали, вертикальная форма стираемости, эрозии и некрозы [1, 3, 4].

По современным представлениям, в возникновении патологии тканей полости рта большую роль играют зубная бляшка и зубной налет, уровень резистентности тканей к альтерации, иммунобиологические факторы полости рта, а также избыточное употребление легкоусвояемых углеводов [1, 5, 6].

Рис. 1. Зубной налет и воспалительные изменения в тканях пародонта у пациента с ортодонтической патологией

У пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении несъемными аппаратами, отмечается ухудшение гигиенического статуса. Это связано с тем, что вокруг брекетов, колец, на других ортодонтических элементах, в межзубных промежутках и пришеечных областях из-за ухудшения процессов самоочищения и гигиены задерживаются и в течение длительного времени накапливаются остатки продуктов питания. В этих ретенционных участках аккумулируются ми-

Адрес: 410008, г. Саратов, 2-й Детский проезд, 29/41, кв. 197

Тел.89173257373

кроорганизмы, вырабатывающие значительное количество органических кислот. При этом кариесогенный потенциал зубной бляшки возрастает, что приводит к локальному снижению pH, повышению проницаемости эмали, а в дальнейшем ее деминерализации [7].

Современные методики раннего выявления факторов риска патологии обеспечивают возможность адекватной профилактики, соответствие уровня терапии степени тяжести прогноза, что практически невозможно без применения комплекса диагностических приемов. Большинство современных методов требуют использования дорогостоящего оборудования и реактивов, идеальных условий сбора, транспортировки материала и проведения исследований, дополнительных штатных единиц и помещений [8–11]. Среди многообразия методов остановимся на тех, которые являются наиболее приемлемыми в условиях ортодонтического приема.

Рис. 2. Изменения в тканях пародонта у пациента при применении несъемной ортодонтической аппаратуры

Оценка риска патологии эмали. Наиболее обсуждаемым в определении повреждаемости эмали является применение теста эмалевой резистентности (ТЭР). Этот тест адаптируется к применению у пациентов с брекетами: анализируемый участок располагается на середине расстояния между верхним краем брекета и маргинальной десной. Оценку проводят по шкале Аксамит. По результатам ТЭР-теста пациенты разделяются на группы кариесрезистентных (до 30 баллов) и кариесвосприимчивых пациентов (более 40 баллов). При возможности пациента часто посещать стоматолога, после определения растворимости контроль скорости восстановления эмали (КОСРЭ-тест) удобно проводить кратно суткам [3, 7].

Оценка возможна не только с помощью инкубирования и сравнения количества выросших колоний микроорганизмов с эталонным изображением, представляемым производителем, но и с помощью реакции со специфическими антителами к микроорганизмам. По этому принципу работает тестовая система Saliva-Check Mutans (GC), которая определяет наличие Str.mutans в слюне с помощью специфического иммунохроматографического процесса. При высокой концентрации Str.mutans в слюне бактерии вступают в реакцию с маркированными золотом коллоидными анти-Str.mutans моноклональными антителами, которые содержатся в тестирующем устройстве, а именно: частицы коллоидного золота оседают на поверхность Str.mutans. Получившиеся биокомплексы из осевших на поверхность Str.mutans частиц коллоидного золота вступают в реакцию с другими антителами, что приводит к появлению красной линии в окне «Т» [13].

Определение высокого или низкого титра заинтересованных в данной патологии микроорганизмов у пациентов и в их семьях может помочь и быть использовано для своевременного контроля диеты, гигиены полости рта и других профилактических процедур [3, 4, 7, 12–14].

В 2013 г. в РФ сертифицируется новая модификация метода оценки уровня кариесрезистентности по данным электропроводности эмали зубов (CarieScan PRO). Сопротивление здоровой эмали достаточно высокое из-за относительно низкой ионной проводимости. Деминерализация приводит к повышению пористости эмали, и, как результат, появляется возможность ранней регистрации патологии. Метод достаточно чувствительный, клиническая эффективность достигает 91,3% в отношении изменений эмали и 95,7% кариеса дентина при исследовании через окклюзионную поверхность [11, 15–17]. Точность данного метода при наличии ортодонтических конструкций из металлов еще не оценивалась.

Оценка риска патологии пародонта. Наиболее распространенным методом выявления воспаления признается объективный осмотр полости рта, но при этом очаги воспаления на ранних стадиях остаются незамеченными. Для их индикации применяют пробу Шиллера — Писарева, основанную на выявлении гликогена в десне, содержание которого резко возрастает при воспалении за счет отсутствия кератинизации эпителия. В эпителии здоровых десен гликоген либо отсутствует, либо имеются его следы. Проба проводится путем окрашивания десен индикаторным раствором [18–21].

Большой интерес в будущем может вызвать выявление генетической предрасположенности пародонта к патологии, например Interleukin-l-Genotyp-Test (GenoType PRT по McGuire и Nunn, 1999). Этот тест для определения риска пародонтопатий пока доступен только в Германии. Он исследует полиморфизм гена IL-1. Забор материала для исследования выполняется неинвазивно, используют слущивающиеся клетки слизистой оболочки щек [22, 23]. В дальнейшем при развитии исследований в этой области можно ожидать внедрения и генетических тестов в повседневную практику.

Сегодня нет сомнений в том, что пародонтопатогенные микроорганизмы передаются от человека к человеку, но это приводит к пародонтиту только при наличии комплекса неблагоприятных условий. Профилактическое лечение членов семьи (например, профилактическая антибиотикотерапия) сегодня не представляется необходимым. Однако очень важно обеспечить выполнение индивидуальных профилактических мероприятий, запланированных с учетом особенностей возрастных и общих факторов риска для пародонта у конкретных пациентов, особенно у тех, кто уже имеет признаки патологии [24–27]. Наиболее патогенными являются Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Bacteroides forsythus, они не встречаются в составе налета у здоровых пациентов и обладают уникальной способностью гидролиза субстрата синтетического benzoyl-DL-arginine-naphtilamide трипсина (BANA). Кроме того, заболевание пародонта у родителей — это фактор риска наличия 1–3 типов BANA-положительных бактерий у детей, такие пациенты подвержены большему риску раннего развития хронических форм пародонтита, чем лица с отрицательным результатом [28].

Рис. 3. Аппарат Bana-Zyme (BANAMet LLC, США) для проведения экспресс-теста на заболевания пародонта

BANA-тест как метод диагностики позволяет достаточно быстро, просто и безболезненно произвести забор материала для исследования и в короткие сроки получить результат. Положительные значения этого качественного теста требуют консультации у пародонтолога, предваряющей активный этап ортодонтической коррекции. Применение BANA-теста в клинике позволяет уточнить диагноз, убеждает пациента в доброжелательных намерениях врача, способствует налаживанию длительных доверительных отношений «врач — пациент» и положительно настраивает на последующие визиты к стоматологу. Кроме того, тест является наглядным показателем наличия данного заболевания для родителей и способствует привлечению их внимания к этой проблеме [29].

Диагностика гигиенического статуса на ортодонтическом приеме. Оценку гигиенического статуса до установки техники эффективно проводить методиками, применимыми и после установки несъемной аппаратуры. Универсального индекса для этого не существует, однако есть основание рекомендовать как минимум три, применение которых возможно при использовании брекет-систем.

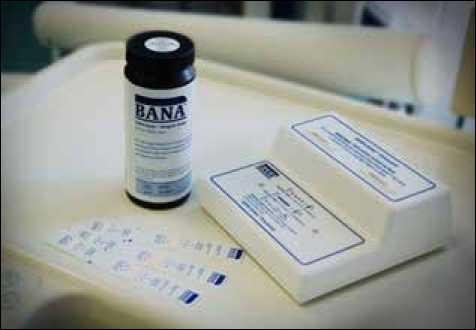

Индекс налета в межзубных промежутках API (Approximal Plaque Index, Lange et al., 1977). Подсчет индекса API проводят после окрашивания зубного налета в области апроксимальных пространств со стороны оральных апертур в первом и четвертом квадрантах зубных рядов и со стороны вестибулярных апертур во втором и четвертом квадрантах. Наличие налета на кончике инструмента при зондировании регистрируют как «+»-результат, что соответствует 1 баллу. Проводят оценку 28 зубов. Интерпретацию результатов осуществляют по критериям:

API 100-70% — плохая гигиена полости рта;

API 70-40% — средний уровень гигиены;

API 39-25% — хорошая гигиена полости рта;

API<25% — оптимальный уровень гигиены [30].

Рис. 4. Схема регистрации индекса API

Оценку результатов нормализации гигиенического статуса на этапе использования брекет-систем проводят модифицированным нами индексом гигиены полости рта (РНРмод) [30].

Вестибулярная поверхность зуба окрашивается раствором красителя и делится на 4 сегмента по диагоналям от крыльев брекетов: пришеечная часть, мезиально-контактная, дистально-контактная, бугорковая (режущая).

Оценивается наличие или отсутствие зубных отложений в каждом сегменте. Критерии: 1 — окрашивание присутствует; 0 — отсутствие окрашивания. Сумму баллов по всем обследованным зубам делят на их количество.

Интерпретация:

0–0,1 — хорошая гигиена полости рта;

0,1–1,3 — удовлетворительная гигиена полости рта, риск возникновения пролиферативных изменений пародонта с минимальными воспалительными явлениями;

-

1,4 –2,5 — неудовлетворительная гигиена, риск развития кариозного кариеса и его осложнений, воспалительных изменений пародонта;

-

2,6 и более — плохая гигиена, невозможность рационального ортодонтического лечения.

Наглядное использование колориметрического теста . Пациент ополаскивает полость рта 1 %-ным раствором глюкозы, а затем 0,1%-ным раствором метиленового красного, который окрашивает зубной налет в желтый цвет. На тех участках, где рН зубного налета ниже 5,0, через несколько секунд желтая окраска меняется на красную. На этих участках с наибольшей вероятностью может возникнуть деминерализация эмали [30].

Таким образом, соблюдение протокола первичной диагностики и непосредственное следование описанным методикам в совокупности с применением лечебно-профилактических средств в процессе подготовки к ортодонтическому лечению и во время активного этапа терапии позволяют избежать появления или уменьшить выраженность осложнений со стороны тканей зубов и пародонта, что в конечном счете будет способствовать повышению качества оказания ортодонтической помощи.

Список литературы Выявление и учет степени риска стоматологической патологии при использовании фиксированной ортодонтической аппаратуры

- Кабачек М. В. Профилактика развития осложнений при ортодонтическом лечении несъемной техникой: автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 2004. 26 с.

- Кисельникова Л. П., Рамм Н. Л. Брекет-система или деминерализация эмали?//Институт стоматологии. 1998. № 1. С. 38-40

- Варавина О.А. Индивидуальное прогнозирование кариеса при коррекции зубочелюстных аномалий с использованием несъемной ортодонтической аппаратуры: автореф. дис... канд. мед. наук. М., 2004

- Лечебно-профилактические мероприятия при ортодонтическом лечении с использованием несъемной техники/О. И. Арсенина, Э. Б. Сахарова, М. В. Кабачек [и др.]. М., 2002. 56 с.

- Сивовол С. И. Первичные факторы в этиологии и патогенезе воспалительных заболеваний пародонта//Стоматология. 2006. № 6. С. 37-48

- Фадеев PH., Барчукова О.В. Распространенность заболеваний пародонта, их сочетание с зубочелюстными аномалиями у населения Санкт-Петербурга//Пародонтология. 2003. № 2 (27). С. 6-8

- Кузьмина Э. М. Профилактика стоматологических заболеваний. М.: ПолиМедиаПресс, 2001. 216 с.

- Сакверелидзе И. В. Доклиническая диагностика пародонта у практически здоровых лиц в условиях гиподинамии и космического полета: автореф. дис... канд. мед. наук. М.: МГМСУ, 2006. 24 с.

- Цепов Л. М., Николаев А. И. Диагностика и лечение заболеваний пародонта. М: Медпресоинформ, 2002. 188 с.

- Булкина Н.В. Хронический пародонтит при заболеваниях органов пищеварения: клинико-инструментальные, морфологические и иммуногистохимические критерии возникновения и прогнозирования течения: дис... д-ра. мед. наук. ВолГМУ, 2005. 209 с.

- Скатова Е.А., Макеева М.К., Шакарьянц А.А. Практические аспекты определения риска развития кариеса//Проблемы стоматологии. 2010. № 3. С. 41-46

- Laurisch Е. Диагностика и терапия индивидуального риска возникновения кариеса//Новое в стоматологии. 2003. № 6. С. 36-39

- Young D.A. New caries detection technologies and modern caries management: merging the strategies//Gen. Dent. 2002. № 50 (4). P. 320-331

- Улитовский С. Б. Гигиена полости рта в ортодонтии и ортопедической стоматологии. М.: Мед. книга, 2003. 220 с.

- Bader J.D., Shugars D.A. A systematic review of the performance of a laser fluorescence device for detecting caries//J.Am. Dent. Assoc. 2004. № 135. P. 1413-1426

- Diagnostic Accuracy of an Optimised AC Impedance Device to Aid Caries Detection and Monitoring/N.B. Pitts, С Longbottom, A. F. Hall, A. Czajczynska-Waszkiewicz, P. Los, M. Masalski, P. Biecek, A.M. Christie//Caries Res. 2008. № 42. P. 185-238

- Young D.A. New caries detection technologies and modern caries management: merging the strategies//Gen. Dent. 2002. № 50 (4). P. 320-331

- Грудянов A.M., Зорина О.А. Методы диагностики воспалительных заболеваний пародонта: рук-во для врачей. М.: МИА, 2009. 112 с.

- Заболевания пародонта/под ред. Л.Ю. Ореховой. СПб.: ПолиМедиаПресс, 2004. 432 с.

- Bauermeister CD. Микробиологическая диагностика заболеваний тканей периодонта//Новое в стоматологии. 2003. №7(115). С. 27-30

- Профессиональная профилактика в практике стоматолога: атлас по стоматологии/Ж.-Ф. Руле, С. Циммер.пер. с нем. под. общ. ред. С. Б. Улитовского, С. Т. Пыркова. М.: МЕДпресс-информ, 2010. 368 с.

- McGuire М. К., Nunn М.Е. Prognosis versus Actual Outcome IV: The Effectiveness of Commonly Taught Clinical Parameters and IL-1 Genotype inAccurately Predicting Prognosis and Tooth Survival//J. Periodontol. 1999. № 70. P. 49-56

- Risk factors in adult periodontitis: polymorphism in the interleukin-1 gene family/M.L. Laine, M.A. Farre, M.A. Garcia-Gonzalez [et al.]//Ned. Tijdschr. Tandheelkd. 2002. № 109. P. 303-306

- Samaranayake L. P. Essential Microbiology for Dentistry. Edinburg: Ch. Livingstone. 2002. 293 p.

- Crossner C.G., Unel L. A longitudinal study of dental health from the age of 14 to 41//Swed. Dent. J. 2007. № 31 (2) О 65-74

- Watson M.R., Bretz W.A., Loesche W.J. Presence of Treponema denticola and Porphyromonas gingivalis in children correlated with periodontal disease of their parents//J. Dent. Res. 1994. № 73 (10). P. 1636-1640

- The transmission of anaerobic periodontopathic organisms/Y. Lee, L. H. Straffon, К. B. Welch, W.J. Loesche//J. Dent. Res. 2006. № 85 (2). О 182-186

- The ability of the BANA Test to detect different levels of P. gingivalis, T. denticola and T. forsythia/J.A. Andrade, M. Feres, L. О Figueiredo [et al.]//Braz. Oral. Res. 2010. № 24 (2). P. 224-230

- Doliiiska E., Stokowska W. Short time effect of Elmex and Listerine mouthrinses on plaque in 12-year old children//Advances in Medical Sciences. 2006. Vol. 51 (1). P. 73-76

- Сравнительная оценка эффективности средств гигиены полости рта, содержащих комплекс Триклогард и растительные экстракты у пациентов, находящихся на ор-тодонтическом лечении с применением несъемной дуговой аппаратуры/В. В. Усачев, А. О. Жук, Д. Е. Суетенков, А. В. Захаров//Саратовский научно-медицинский журнал. 2011. Т. 7 (1). С. 334-336.