Выявление перспективных объектов в сложных геолого-геофизических условиях соляно-купольной тектоники Прикаспийской впадины

Автор: Сокулина К.Б., Войтович С.Е., Попова П.Ф., Хуснуллина Г.Ф., Сивожелезов Е.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Методика поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье отражена необходимая информация для выявления нефтегазоперспективных объектов по результатам сейсморазведочных работ в сложных геолого-геофизических условиях соляно-купольной тектоники Прикаспийской впадины. Приведены причины неустойчивости решения задачи по определению глубин до кровли перспективных подсолевых и надсолевых отложений, зависящие от многих факторов. Показано, что одним из основных факторов является корректное изучение резкой вертикальной и латеральной изменчивости соленосного и надсолевого комплексов пород, перекрывающих подсолевые отложения. В статье показано, что для решения задач соляно-купольной тектоники в условиях Прикаспийской впадины данных одной сейсморазведки недостаточно, необходимо привлечение дополнительных методов геофизики, поскольку решение вопросов происхождения и структуры геологических объектов лишь на основе сейсмических материалов в условиях Прикаспийской впадины часто приводит к ошибкам. В связи с этим необходимо проведение комплекса геофизических исследований и кроме сейсморазведочных данных использовать геопотенциальные поля - грави- и магниторазведку, которые позволят уточнить конфигурацию соляных куполов и как следствие помогут более надежно выделить ловушки углеводородов и уменьшить риски при бурении. Изложенный материал - попытка авторов лишний раз акцентировать основные ошибки при выделении подсолевых и надсолевых отложений, чтобы обратить внимание геологов и геофизиков на основные негативные факторы, возникающие при выявлении ловушек углеводородов в сложных геолого-геофизических условиях

Солянокупольная тектоника, геолого-геофизическая информация, подсолевой комплекс отложений, купол, мульда, тектоническое нарушение, ловушки

Короткий адрес: https://sciup.org/14134039

IDR: 14134039 | УДК: 550.812.14 | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-4-19-31

Текст научной статьи Выявление перспективных объектов в сложных геолого-геофизических условиях соляно-купольной тектоники Прикаспийской впадины

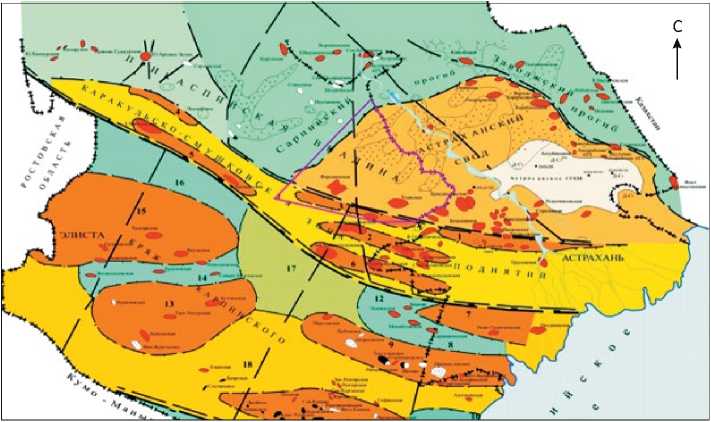

Астрахано-Калмыцкий сектор Прикаспийской впадины в тектоническом плане расположен на западной периферии Астраханского свода, в зоне его сочленения с Сарпинским прогибом на западе и зоной Южно-Астраханских поднятий на юге (рис. 1).

Исключительная сложность строения рассматриваемого района объясняется его приуроченностью к зоне сочленения древней докембрийской Русской плиты с молодыми эпигерцинскими плитами — Скифской и Туранской [ 1, 2 ] .

Астраханский свод является одной из крупных структур в подсолевом комплексе Прикаспийской впадины и приурочен к ее южной внутренней при-бортовой части с системой выступов фундамента, образующих Астраханско-Актюбинскую дугообразную цепочку поднятий [ 1, 2 ] .

Свод представляет собой поднятие докембрийского фундамента, перекрытое толщей девонских и каменноугольных отложений общей мощностью более 3 км. В молодых отложениях (от перми до четвертичного периода) свод не отображается.

В истории развития рассматриваемого района выделено несколько тектонических рубежей. Пер- вый связан с окончанием становления кристаллического фундамента, второй — с формированием карбонатного подсолевого комплекса, третий — с накоплением соленосной и мезозой-кайнозойской осадочной толщ. Заключительные тектонические события связаны с началом альпийской фазы складчатости, когда произошли последние региональные горизонтальные подвижки с образованием соляных структур в верхнемеловых и палеоценовых отложениях [3].

До сих пор в российском секторе Прикаспийской впадины не выделено ни одной надежной структуры. Актуальность данной проблемы вполне очевидна, поскольку современные методы исследования сейсморазведки пока не способны успешно решать задачи выделения подсолевых объектов в условиях существования соляно-купольного «экрана». При этом следует учитывать, что на территории впадины подсолевые структурные осложнения должны отражаться в первую очередь положением соляных тел, сложенных кунгурскими, наиболее пластичными породами. При прогнозе структурных осложнений подсолевого ложа необходимо анализировать характер залегания надсолевых отложений, выполняющих мульды и прогибы [4, 5].

Рис. 1. Тектоническая схема Астрахано-Калмыцкого Прикаспия (под ред. Н.И. Воронина, И.А. Миталева, 1995)

Fig. 1. Tectonic framework of Astrakhan-Kalmytsky Caspian region (edited by N.I. Voronin, I.A. Mitalev, 1995)

Масштаб 1 : 1 650 000

1 — площадь исследований

Scale 1: 1 650 000

1 — study area

Перспективы выделения объектов для поиска ловушек УВ, связанных с соляно-купольной тектоникой

Геолого-геофизические исследования территории Астраханского свода начались в 1950-х гг. По данным аэромагнитной и гравиметрической съемок (1953–1954 гг.) в этом районе был намечен выступ кристаллического фундамента. Региональные работы КМПВ, проведенные в 1960–1964 гг., подтвердили существование этого выступа и отвечающего ему в подсолевых отложениях крупного сводового поднятия площадью более 11 000 км2.

В 1976 г. в левобережной части Астраханского свода в верхах подсолевых карбонатов башкирского возраста было открыто крупнейшее по запасам в Европе Астраханское газоконденсатное месторождение [3]. Залежь массивная, находится в трещинно-поровых коллекторах органогенных известняков башкирского возраста. Площадь залежи по изогипсе кровли башкирского яруса -4100 м составляет 450 км2, высота — 220–270 м. Региональной покрышкой являются глинистые ассельско-артинские и галогенные кунгурские отложения.

В результате анализа данных многолетних сейсморазведочных работ были выявлены границы Астраханского свода (см. рис. 1).

Для северного склона характерно плавное погружение пород в сторону Прикаспийской впадины. На юге граница свода резко погружается под дислоцированные нижнепермские отложения Каракульского вала. Западная граница отбивается по довольно резкому моноклинальному погружению пород в сторону Сарпинского мегапрогиба.

По результатам выполненных в последние годы геолого-геофизических исследований, помимо Астраханского газоконденсатного месторождения, в башкирских отложениях на северо-восточной периферии Астраханского свода открыты новые газоконденсатные месторождения с пониженным содержанием сероводорода — Алексеевское, Табаковское. Абсолютные отметки глубины залегания продуктивной толщи изменяются от -3850 до -4070 м [3].

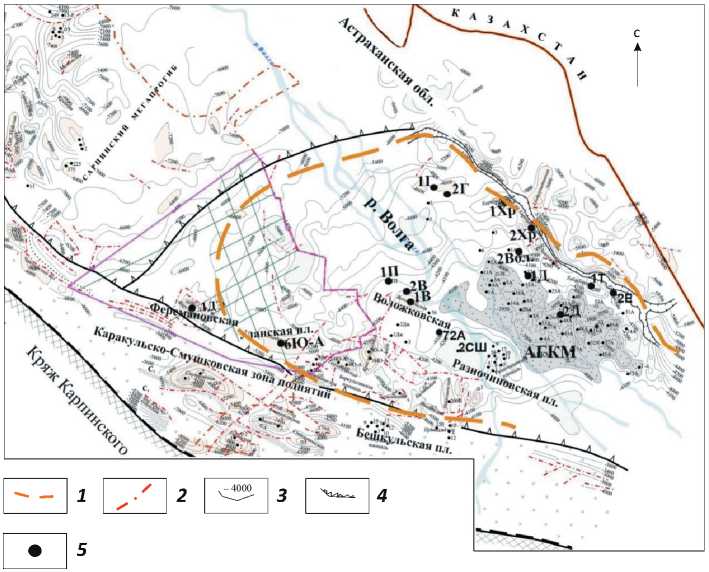

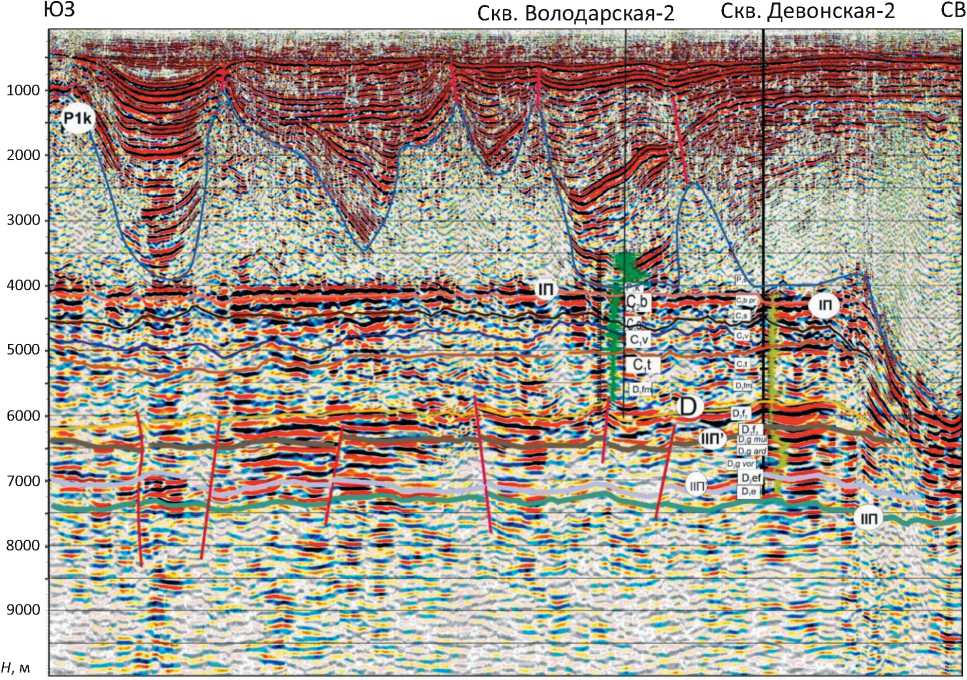

В ходе разведки Астраханского газоконденсатного месторождения на Астраханском своде пробурена серия сверхглубоких скважин с глубинами от 6000 до 7000 м, вскрывших девонские отложения (Володарская-2, Девонские-1, 2, 3 и Правобережная-1) (рис. 2). По результатам бурения скважин Володарская-2 и Девонская-2 осуществлена стратиграфическая привязка сейсмических горизонтов в левобережной части свода как в надсолевой, так и в подсолевой частях разреза (рис. 3). По результатам бурения скважин признаки нефтегазоносности обнаружены в отложениях франского яруса верхнего девона, в турнейских, визейских, серпуховских и башкирских отложениях каменноугольной системы.

В 2004 г. западнее Астраханского газоконденсатного месторождения в междуречье Волги и Ахту- бы в пределах Пойменного лицензионного участка, скв. Приморская-1 в подсолевых отложениях башкирского яруса открыто Центрально-Астраханское газоконденсатное месторождение. Отметка забоя скважины -4188 м. В процессе испытания продуктивного пласта (интервал глубин 4040,5–4090,5 м) получен промышленный приток газа и конденсата.

В 2008 г. бурение скв. Центрально-Астрахан-ская-2 на Пойменном лицензионном участке подтвердило продуктивность отложений раннебашкирского возраста.

На периферии юго-западной части свода сейсморазведочными работами в 1979–1984 гг. была выявлена Южно-Астраханская зона локальных поднятий по горизонту IП (С2b), протягивающаяся в субширотном направлении и представленная Безымянной, Красносельской, Геологической, Вар-тыновской Уланской, Ферсманской структурами (рис. 4, см. рис. 1).

В 1988 г. поисковое бурение проведено на Геологической структуре (скв. Южно-Астраханские-4, 14 с глубиной забоя соответственно 4584 и 5030 м). В скв. Южно-Астраханская-14 на глубине 4488 м отмечалось повышение газопоказаний по сумме УВ до 25,5 %. Из интервала 4762–4775 м был поднят керн с запахом УВ. При углублении скважины наблюдался выход разгазированной пачки промывочной жидкости и пленки нефти.

В 1990 г. поисковое бурение проводилось на Вартыновской площади. В сводовой ее части пробурена скв. Южно-Астраханская-7 (забой на глубине 5500 м). По данным ГИС интервал 4988–5005 м выделяется как газонасыщенный. В процессе испытаний пластов получены небольшие притоки газа.

В районе Безымянной структуры (скв. Южно-Астраханская-10 с забоем 4615 м) в процессе бурения с забоя 4218 м из терригенных отложений башкирского яруса была поднята разгазированная пачка глинистого раствора. Газ по своему составу близок к газам нефтеконденсатного ряда. При забое 4360 и 4400 м в растворе появились пленки нефти. По результатам переинтерпретации (1998 г.) газокаротажных данных в интервале глубин 4350– 4370 м выделяется аномалия газопоказаний, в 3– 5 раз превышающая фоновое значение. При бурении в интервале 4512–4527 м с забоя вымывались пачки разгазированного раствора, где содержание УВ составляло 35–40 % при фоновом значении 10 %. При бурении на глубине 4615 м и ниже по показаниям было отмечено увеличение суммарного газо-содержания за счет повышения концентраций легких компонентов в 2–3 раза (см. рис. 2).

В 1988–1992 гг. в своде Уланского поднятия пробурена глубокая скв. Южно-Астраханская-6 с забоем в отложениях раннекаменноугольного возраста на глубине 5501 м (рис. 5). Скважина вскрыла среднекаменноугольные отложения на глубине 5022 м. В процессе опробования перспективных интервалов этих отложений (5126–5136 м) получен не-

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

Рис. 2. Площадь исследований в общей структуре Астраханского карбонатного массива Fig. 2. The study area in structural context of the Astrakhan carbonate massif

1 — граница Астраханского свода; 2 — тектонические нарушения; 3 — изогипсы сейсмического горизонта III; 4 — участки отсутствия прослеживаемости горизонта; 5 — сверхглубокие скважины.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1.

Скважины: А — Астраханские, В — Воложковские, Вол — Володарские, Г — Георгиевские, Д — Девонские, ДЭ — До-ланско-Эрдниевская, Е — Еленинская, П — Правобережная, СШ — Северо-Шарнутские, Т — Табаковская, Хр — Хара-балинская, ЮА — Южно-Астраханские

-

1 — boundary of Astrakhansky high; 2 — faults; 3 — structural contours of III seismic horizon; 4 — areas of event tracing failure; 5 — ultradeep wells.

For other legend items see Fig. 1.

Wells: А — Astrakhansky, В — Volojkovsky, Вол — Volodarsky, Г — Georgievsky, Д — Devonsky, ДЭ — Dolansko-Erdniyevskaya, Е — Eleninskaya, П — Pravoberezhnaya, СШ — North Sharnutsky, Т — Tabakovskaya, Хр — Kharabalinskaya, ЮА — South Astrakhansky промышленный приток газа с конденсатом (из затрубного пространства отобрано порядка 3000 л конденсата), в интервале 5215–5234 м отмечался слабый приток пластовой воды (Qв = 5,2 м3/с).

Обработка и интерпретация сейсмических данных с учетом бурения скв. Южно-Астраханская-6 позволила уточнить строение Уланской структуры. На рис. 5 видно, что скважина вскрыла разрез каменноугольных отложений не в самых благоприятных условиях.

В 2006–2011 гг. в 30 км западнее Уланской площади в пределах Ферсманской структуры пробурена скв. Доланско-Эрдниевская-1 до глубины 6798,5 м, которая вскрыла отложения верхнего девона (см. рис. 4).

В результате испытания в колонне скв. Долан-ско-Эрдниевская-1 получены промышленные притоки газа и конденсата из двух продуктивных пла- стов верхнего отдела каменноугольной системы: С3_карб (2013 г.) и С3_терр (2018 г.), что послужило основанием для открытия Ферсманского газоконденсатного месторождения. Нужно отметить, что это первое месторождение с отсутствием соляной покрышки, открытое в пределах Астраханского свода в отложениях позднекаменноугольного возраста.

По данным бурения отложения верхнего отдела каменноугольной системы (С3), вскрытые на Ферсманской структуре, перекрывают отложения башкирского яруса среднего карбона (C2b). Отложения московского яруса среднего карбона (C2m) подверглись размыву и отмечаются лишь в южной части изучаемой площади. Верхнекаменноугольные отложения (С3) представлены нерасчлененной толщей, сложенной переслаиванием глин, алевролитов, песчаников и известняков.

В карбонатном пласте верхнего карбона (С3_ карб) поисково-оценочной скв. Доланско-Эрдниев-

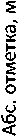

Рис. 3. Разрез северо-восточного склона Астраханского свода

Fig. 3. Section across the north-eastern slope of the Astrakhan high

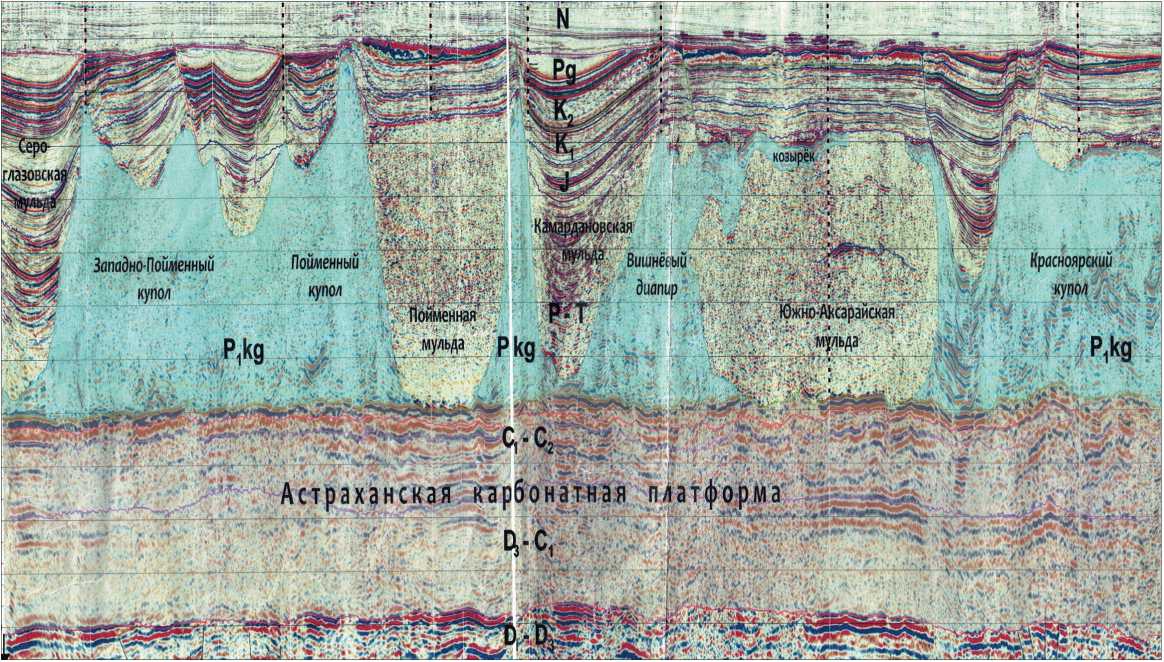

Рис. 4. Волновая картина в районе скв. Доланско-Эрдниевская-1 (юго-западное окончание Астраханского свода)

Fig. 4. Wave pattern in the vicinity of Dolgansko-Erdnievskaya-1 well (south-western end of the Astrakhan high)

Зоны развития ( 1 , 2 ): 1 — Каракульского вала, 2 — соляного массива

Zones of occurrence ( 1 , 2 ): 1 — Karakul’sky swell, 2 — salt massif

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

Рис. 5. Временной разрез по линии профиля PS0210686LP

Fig. 5. Seismic time section along PS0210686LP Line

З

Скв.Астраханская-6-Ю(снос90м)

В

45600 48000 50400 52800 57600 60000 62400 64800 6720 0 X , м

2700 - HС

^ИЙ**^*

^tf^Hl>*K*ltt*^^;

3000 -nJ IП

3800 -

t , мс

Б

[IIIKijum!* Л**! Эв*** ji*"*1»

__,-данри^^^—unne**-^

SsSgaS^

l»H|||l1RI||4IW|f™|||^|)in wi^imirv^^pj; жйЭЙ

ская-1 выявлена одна газоконденсатная залежь. По результатам освоения из пласта С3_карб получено 5000 м3/сут метанового газа на 15,88-мм штуцере.

Коллекторы — известняки серые и светло-серые, мелкокристаллические, средней и слабой крепости. Покрышкой залежи служат непроницаемые глинисто-алевритистые породы верхнего карбона толщиной до 31 м.

В терригенном пласте верхнего карбона (С3_ терр) по данным бурения и испытания поисково-оценочной скв. Доланско-Эрдниевская-1 выявлена одна газоконденсатная залежь. Покрышкой залежи служат непроницаемые глинисто-алеври-тистые породы верхнего карбона толщиной более 200 м. Залежь подстилается пачкой плотных глини-сто-карбонатных пород толщиной около 154 м, отделяющих ее от залежи пласта С3_карб.

При испытании терригенного пласта после перфорации из интервала глубин 5417–5435 м получен приток безводного газа, Qг = 2500 м3/сут на 14,3-мм штуцере.

Разрез представлен чередованием песчано-глинистых пород: аргиллитов, алевролитов и песчаников.

Физико-химические свойства свободного газа из продуктивных пластов С3_терр и С3_карб верхнего отдела каменноугольной системы Ферсманского месторождения изучались по данным исследования устьевых проб, отобранных в период с 2010 по 2018 г. Газ по составу метановый. Сероводород отсутствует.

Содержание конденсата в пробе (промысловый газоконденсатный фактор) составляет около 150 см3/м3.

Подготовка нефтегазоперспективных объектов в сложных геолого-геофизических условиях Прикаспийской впадины

Накопленный колоссальный геолого-геофизический материал по Астраханскому своду оказался недостаточным для выработки однозначного представления об особенностях и четкой модели строения как надсолевых, так и подсолевых отложений юго-западной части Прикаспийской впадины.

На всех сейсмических разрезах наблюдается сложная и разнообразная волновая картина.

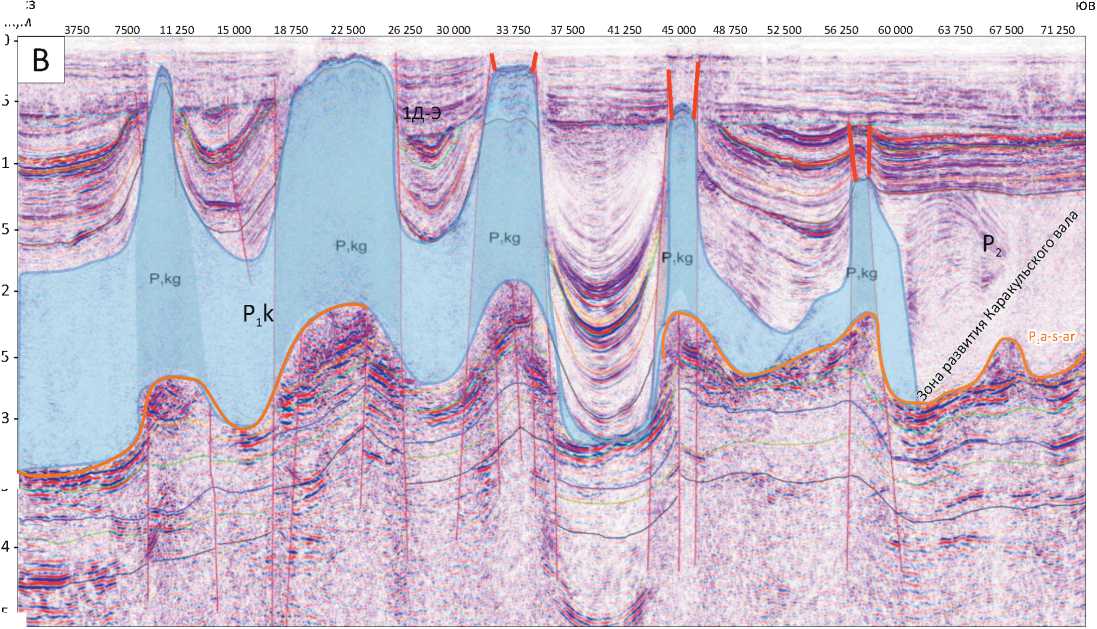

На юго-западе выделяется Каракульский вал, сложенный дислоцированными отложениями раннепермского возраста (см. рис. 4). На востоке площади наблюдается волновая картина, которая характерна для районов с развитием соляно-купольной тектоники Прикаспийской впадины, сопоставимой с левобережной частью Астраханского свода. Прослеживание каждого из ОГ зависит от конкретных сейсмогеологических условий, обусловленных морфологией соляных куполов и мульд (как бессолевых, так и солевых) (см. рис. 4). Поверхность соли контролируется множеством структурных скважин (индекс С) (рис. 6).

На рис. 3, 4 и 6 приведены разрезы, проходящие по Астраханскому своду, которые были получены при обработке данных сейсморазведки с исполь-

–3000

Рис. 6. Волновая картина в районе левобережной части Астраханского свода

Fig. 6. Wave pattern in the left-bank part of the Astrakhan high

Скв. Астраханская-1 Скв. Астраханская-3 Скв. Астраханская- 4

ЮЗ Скв. Астраханская-5 Скв. Астраханская- 2 Скв. Астраханская-9

Скв. Астраханская-8

СВ

–50

–1500

–4500

–6000

зованием современных технологий, таких как интерпретационная обработка, миграция до суммирования. Таким образом, с применением новейших технологий были получены достаточно качественные сейсмические глубинные разрезы.

На разрезах четко выделяются подсолевой и надсолевой мегакомплексы (см. рис. 3–6).

В составе подсолевой толщи выделяют терригенный комплекс среднего и верхнего девона, соответствующий толще между сейсмическими ОГ II-П и II-П1, и карбонатный комплекс верхнего девона – среднего карбона, которому соответствует толща карбонатных пород между сейсмическими ОГ I П и II ПI.

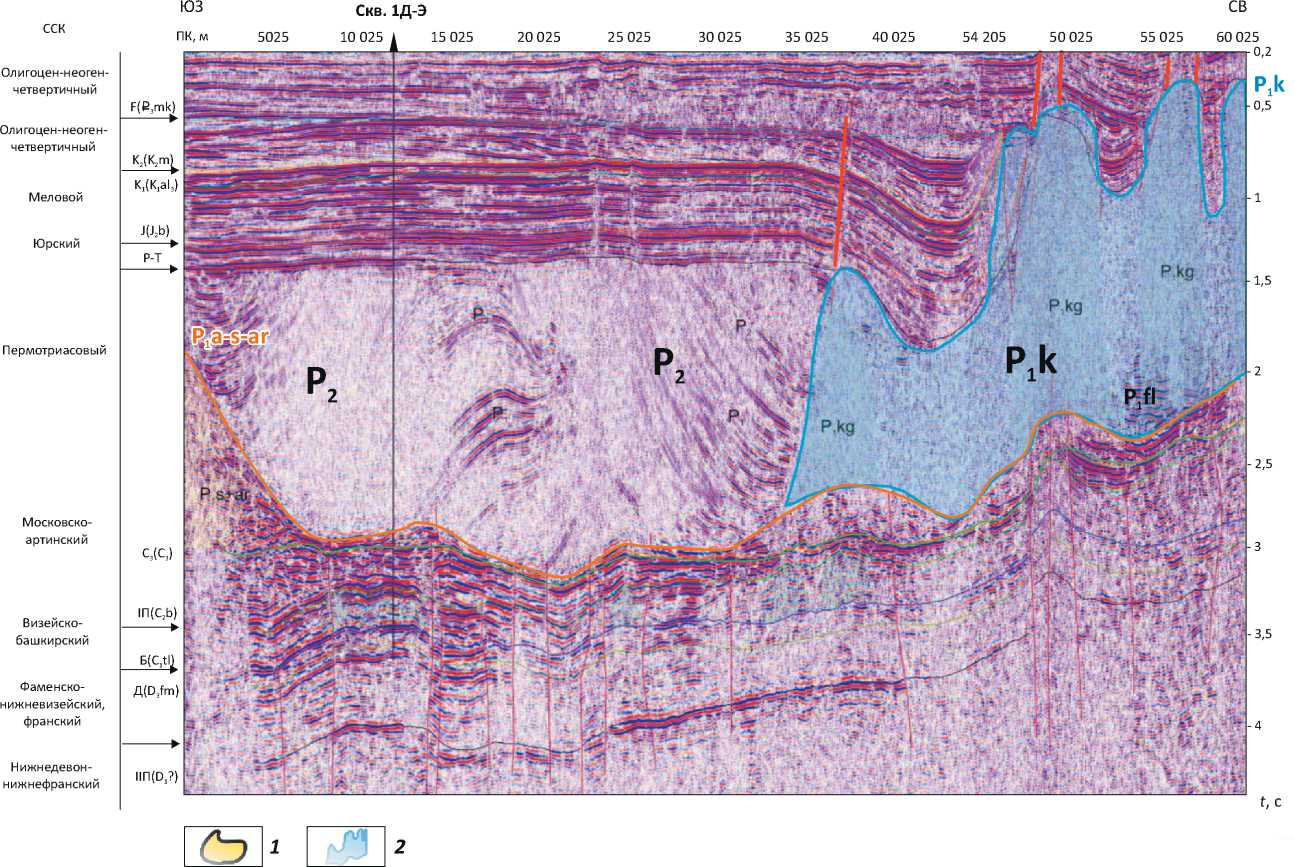

Вследствие резкого изменения скоростной характеристики разреза, на границе купол–мульда отсутствуют протяженные оси синфазности отраженных волн и разрывы отражения от подсолевых границ (рис. 7).

Амплитуды разрывов составляют более 500 м в зависимости от высоты диапира и его скоростной характеристики. Также под соляными куполами волновое поле меняется — в нем появляются высокоамплитудные ложные структуры, что влияет на корректность динамической интерпретации подсолевой толщи при выявлении перспективных объектов.

Как правило, отражения от кровли соли отмечаются на верхушках высоких диапиров, где соль прорывает юрско-меловые отложения. На склонах куполов кровля соли в подавляющем большинстве прослеживается по косвенным признакам. Вслед- ствие этого получение устойчивых горизонтальных скоростных спектров для соли является нерешенной задачей (см. рис. 7).

Практика показала, что при интерпретации сложной волновой картины в условиях соляно-купольной тектоники отмечаются следующие негативные факты:

– отсутствие корреляции границы, контролирующей кровлю соляной толщи;

– некорректная корреляция соляной толщи (см. рис. 7);

– некорректность трассирования тектонических нарушений по временным разрезам (см. рис. 7).

С учетом вышеуказанных негативных фактов структурные построения не корректны, что является одной из основных причин, сдерживающих открытие в подсолевых отложениях новых объектов для поиска УВ.

Методика картопостроения с помощью средних скоростей подходит для получения структурных карт по надсолевым ОГ, но не корректна для построения первой подсолевой границы. Данная граница должна быть построена от кровли соли с учетом ее корреляции по площади.

Несмотря на перечисленные, всем известные сложности при выделении подсолевых объектов, при интерпретации данных сейсморазведки из работы в работу переходят одни и те же ошибки по недоучету одного, а то и трех негативных фактов, что в результате приводит к неудачному бурению поис-

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

Рис. 7. Временной разрез по линии профиля 16210307 в районе исследуемой территории

Fig. 7. Seismic time section along 16210307 Line within the study area

ПК, м 0 -

0,5 -

1 -

1,5 -

2 -

2,5 -

3 -

3,5 -

4 -

A

3750 7500 11 250 15 000 18 750 22 500 26 250 30 000 33 750 37 500 41 250 45 000 48 750 52 500 56 250 60 000 63 750 67 500 71 250

P,kg

F(q mk) K 2 (K 2 m) K 1 (K 1 al 3 ) J(J 2 b) P-T

C 3 (C 3 )

IП(C b)

Б(C 1 tl)

Д(D 3 fm)

IIП(D 1 ?)

4,5 - t , с

0,5

1,5

2,5

пк,м 0

IIП(D ?)

Б(C 1 tl)

Д(D 3 fm)

C 3 (C 3 )

IП(C 2 b)

F(q mk) K 2 (K 2 m) K 1 (K 1 al 3 ) J(J 2 b) P-T

-

3,5 -

4,5 t , с

Варианты корреляции кровли соляного массива: А — ошибочное выделение границ соляных тел, B — более точное выделение границ соляных тел.

Усл. обозначения см. на рис. 4

Options of salt massive Top tracing: A — erroneous identification of salt bodies boundaries, B — more accurate identification of salt bodies boundaries.

For Legend see Fig. 4

ково-оценочных и разведочных скважин. На рис. 7 показан пример ошибочно проведенной интерпретации в сложных условиях соляно-купольной тектоники.

Одним из основных условий успешного построения сейсмических изображений в условиях соляно-купольной тектоники является правильно подобранная глубинно-скоростная модель. Однако соляные тела создают множество серьезных осложнений на пути решения данной проблемы. Это связано с большим контрастом скорости на границе между солью и окружающими осадочными породами, а также со сложной формой поверхности соля- ных тел. Помимо изначально сложной конфигурации, поверхность соли может быть дополнительно усложнена процессами растворения и провалами. В результате на поверхности соли происходят сильные процессы преломления и рассеяния сейсмических волн, часто приводящие к слабой «освещенности» подстилающих границ соли.

Как показывает практика, основным достоверным источником информации по скоростной характеристике разреза в целом и кунгурских галогенных отложений в частности являются только методы ВСП и АК. Для изучения скоростной характеристики разреза и стратиграфической привязки отраженных волн исследования методом ВСП проведены в скв. Доланско-Эрдниевская-1, которая вскрыла отложения от фаменского яруса позднего девона до четвертичного возраста.

Трассирование разломов как единых нарушений начиная с надсолевых отложений (пересекая всю толщу соли) и вплоть до подсолевых отложений, противоречит особенностям механизмам соляно-купольного тектогенеза (см. рис. 7).

Нужно иметь в виду, что все неровности на временных разрезах на уровне подсолевых отложений в условиях соляно-купольной тектоники обусловлены конфигурацией соляных тел. Как правило, при корректно построенной глубинно-скоростной модели на глубинных разрезах ложные нарушения в подсолевых отложениях сглаживаются.

Таким образом, еще раз разбирая существующие в практике варианты ошибок при интерпретации сейсморазведочных данных, можно приблизиться к наиболее верному отображению подсолевых отложений.

При детальном изучении морфологии соляных куполов четко выделяются зоны или области с разной степенью прорыва надсолевого комплекса, крутизной соляных склонов и разным характером их наклона. Над куполами породы обычно разбиты многочисленным разрывным нарушениям в виде кольцевых и радиальных сбросов, образующих так называемую структуру разбитой тарелки (рис. 8). В процессе соляного диапиризма формируются ловушки по надсолевым отложениям, которые являются тектонически экранированными или примыкающими к боковым стенкам соляных куполов.

В пределах северо-западной части свода в надсолевых отложениях нижнемелового комплекса в пределах Халганского соляного купола было открыто Халганское месторождение. В нижнеальбских песчаниках выявлены две тектонически экранированные газовые залежи, расположенные в сводовой части купола. При испытании скв. Халганская-1 в интервалах 1174–1177 и 1226–1228 м дебиты составили 48,6 м3/cyт на 5,7-мм штуцере и 270 м3/cyт на 15,8-мм штуцере (метан — 86,9 %). В скв. Халган-ская-9 с глубины 1258 м произошел газовый выброс из верхнемеловых отложений. В течение 1 сут скважина фонтанировала газом с водой.

Углеводородный потенциал может повыситься с учетом имеющегося резерва слабоизученных и неразведанных соляных куполов. Перспективной в данном отношении является площадь западнее скв. Правобережная-1, где еще развита соляно-купольная тектоника.

В пределах юго-западной части рассматриваемого участка сеть сейсмических профилей расположена неравномерно, менее всего изучены юго-западная и западная части рассматриваемого участка. Средняя плотность информативной сети профилей составляет 0,9 км/км2, что полностью не соответствует критериям подготовки нефтегазоперспективных объектов в сложных геологических условиях. Для обеспечения достоверности выявления структурных особенностей перспективных объектов и их глубин залегания плотность сети сейсмических профилей должна быть не ниже 1,8– 2 км/км2.

Обеспечение максимально полного опоискова-ния перспективных объектов с оценкой ресурсов УВ и перевода их в запасы промышленных категорий достигается постановкой сейсморазведки МОГТ-3D с опорой на поисково-оценочные и разведочные скважины.

Необходимо проводить обработку сейсмических данных с использованием новейших приемов корреляции кровли соляных отложений и последующим глубинно-динамическим анализом (миграция до суммирования — PSDM) с учетом возможных нарушений и крутых углов наклона ОГ (применение программного комплекса GeoDepth). Использование при обработке сейсмических данных методики интерпретационной обработки предусматривает детальное восстановление глубинно-скоростной модели на основе глубинной миграции до суммирования и томографии в области скорость–анизотропия.

Для существенного повышения качества сейсмического изображения в сложных геолого-геофизических условиях соляно-купольной тектоники необходимо проводить дополнительную обработку сейсмических данных при помощи технологии обработки «Мультифокусинг», направленной, в первую очередь, на повышение разрешающей способности отраженных волн за счет повышения отношения сигнал–помеха и позволяющей существенно улучшить качество сейсмического изображения в условиях развитой соляно-купольной тектоники.

Решение вопросов происхождения и структуры геологических объектов лишь на основе сейсмических материалов в условиях Прикаспийской впадины часто приводит к ошибкам [6], в связи с этим необходимо проведение комплекса геофизических исследований для выявления перспективных нефтегазоносных ловушек УВ [7, 8].

В первую очередь, кроме сейсморазведочных данных необходимо использовать геопотенциаль-

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

Рис. 8. Тектонические нарушения в пределах соляных куполов

Fig. 8. Faults within the salt domes

ные поля — грави- и магниторазведку, которые позволят уточнить конфигурацию соляных куполов и, как следствие, более надежно выделить ловушки УВ.

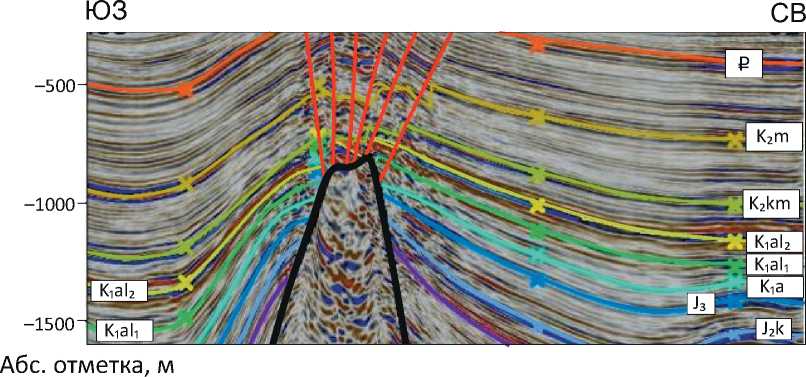

Авторами статьи уже была опробована методика уточнения конфигурации соляных тел с использованием данных гравиразведки [9–11] в северо-западной части Прикаспийской впадины. Данная методика включает комплексный анализ сейсмо-, грави- и магниторазведочных данных на основе 3D-геологического моделирования в программном комплексе GravMagInv (рис. 9). Масштаб съемки геопотенциальных полей должен быть не меньше, чем 1:200 000. Для выполнения разных видов геофизических исследований и интерпретации данных съемок необходимо запроектировать исследования с обязательным заходом на имеющиеся месторождения (месторождения-аналоги) и опираться в дальнейшем на них как на выбранный эталон.

В дальнейшем подобного рода работа планируется для уточнения конфигурации соляных куполов на основе комплексирования геофизических данных по изучаемой площади на юго-западной периферии Астраханского свода.

Выводы

Проведенные исследования показали, что для получения более надежной картины развития соляно-купольной тектоники необходимо продолжить выполнять большой объем работ, включающий:

– широкомасштабную съемку МОГТ-3D новейших модификаций с опорой на поисково-оценочное и разведочное бурение глубоких скважин;

– анализ скважинных данных, относящихся непосредственно к изучаемому участку или сопредельным территориям;

– изучение скоростных параметров для всех сейсмокомплексов;

– использование при обработке сейсмических данных новейших технологий, которые позволят существенно повысить качество сейсмического изображения в условиях развитой соляно-купольной тектоники;

– корректное выявление разломов, неоднозначность которых обусловлена присутствием соляной тектоники;

– увязку всей имеющейся геолого-геофизической информации;

– продожение изучения надсолевого комплекса на юго-западной периферии Астраханского свода, где развита соляно-купольная тектоника. Наличие на северо-западе свода Халганского месторождения в надсолевых отложениях позволяет надеяться на реальные перспективы нефтегазоносности надсолевых отложений и на восточном сегменте изучаемой площади;

– проведение комплекса геофизических исследований, например, таких как сейсмическая, грави- и магнитометрическая съемки, для снижения геологических рисков, направленных на поиск ловушек УВ, для уточнения конфигурации соляных куполов, разломов, районирования территории с выделением перспективных в нефтегазоносном отношении объектов.

Имея многолетний опыт работы в сложных условиях соляно-купольной тектоники, авторы статьи признают, что достоверность результатов решения «динамических» задач сейсморазведки зависит от множества факторов, и оптимальные методики поисков залежей нефти и газа в этих условиях, которые были бы готовы к применению, еще не разработаны.

Для поиска перспективных объектов как в отложениях надсолевого, так и подсолевого комплексов пород, в сложных условиях соляно-купольной

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

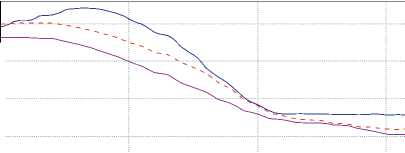

Рис. 9. Уточнение кровли соленосных отложений на основе комплексирования сейсморазведки (A) и гравиразведки (B)

Fig. 9. Updating the salt-bearing deposits Top using integration of seismic (A) and gravimetry (B) data

A

–5

–10

–15

–20

10000 15000 20000

25000 30000

B

СM P

071403d

950 1090

071404d

071405d

X , м

071406d

071407d

1230 1370

071408d 071409d

I I

2350 2490 2630

H , м

1 2 3 I ■■■■■■■ 4 I ■■■■■■■ 5 6

Δg ( 1 – 3 ): 1 — наблюденное, 2 — рассчитанное для исходной модели, 3 — рассчитанное для уточненной модели; кровля ( 4 – 6 ): 4 — исходная соленосных отложений, 5 — первой подсолевой границы, 6 — уточненная соленосных отложений

Δg (1–3): 1 — observed, 2 — calculated for initial model, 3 — calculated for updated model; Top (4–6): 4 — initial of salt-bearing deposits, 5 — first subsalt boundary, 6 — updated of salt-bearing deposits тектоники необходимо реализовывать в полной мере весь потенциал имеющихся технологий и приемов.

Изложенный материал — попытка авторов еще раз сделать акцент на основные ошибки выделения подсолевых отложений, чтобы обратить внимание геологов и геофизиков на основные негативные факторы, существующие при выделении ловушек УВ в сложных геолого-геофизических условиях.

Для выявления перспективных ловушек с целью поиска УВ в условиях Прикаспийской впадины авторы статьи рекомендуют применение ком- плексного анализа геофизических данных (сейсмо-, грави- и магниторазведочных) на основе 3D-геоло-гического моделирования.

Такой подход будет способствовать повышению обоснованности и объективности оценок прогнозных ресурсов надсолевого и подсолевого комплексов Прикаспийской впадины, снижению рисков, повышению инвестиционной привлекательности слабоизученных районов и интереса недропользователей к поиску и разведке перспективных объектов.

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS