Выявление площади минимум-ареала конкретной флоры с учетом антропогенной трансформации территории

Автор: Иванова Анастасия Викторовна, Костина Наталья Викторовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 4-1 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

На основе метода «кривая виды-площадь» и вычисления репрезентативности по Л.И. Малышеву оценена площадь ареала-минимума конкретной флоры на примере территории бассейна реки Сок (Самарская область). Использовались описания локальных флор для трех участков территории. Показано, что площадь ареала-минимума зависит от антропогенной трансформации территории.

Конкретная флора, локальная флора, бассейн реки сок, самарская область, антропогенная трансформация территории

Короткий адрес: https://sciup.org/148203870

IDR: 148203870 | УДК: 581.9

Текст научной статьи Выявление площади минимум-ареала конкретной флоры с учетом антропогенной трансформации территории

Понятие «конкретная флора» известно из работ А.И. Толмачёва [15, 16]. Данная структура представляет собой наименьший целостный флористический выдел, который характеризуется сходными экологическими условиями. По этой причине видовой состав одной конкретной флоры (КФ) будет качественным образом отличаться от соседней. КФ – элементарная естественная флора (элементарная флористическая единица регионального уровня), где на одинаковых экотопах мы видим одинаковый набор видов, т.е. наблюдается флористическая гомогенность [17, 21, 22, 23].

Процедура выявления КФ состоит из двух (с нашей точки зрения дополняющих друг друга) этапов: нахождение ареала-минимума (А min ) и ареала-максимума (Amax). Минимальный ареал КФ представляет собой такую площадь территории, на которой встречаются практически все типичные экотопы, а, следовательно, большая часть видов КФ. Данное понятие является аналогом ареала минимального, используемого в фитоценологии [10].

По ареалу-минимуму (площадь в первую очередь зависит от природных условий, т.е. экологической емкости ландшафта) выявляется флористическое разнообразие, характеризующее типичные экотопы КФ. Список видов выступает в качестве флористического «портрета» КФ. Определение состава флоры Amin, в том числе и по отдельным парциальным флорам – основа выявления КФ [22]. Примерный топографический контур КФ определяется по Amax путем уточнения видового состава приращением небольшого количества «неучтенных» видов [20].

Таким образом, ключевым моментом изучения КФ является определение A min , который можно рассматривать как своеобразную «пробную площадь» для изучения флоры.

Технически исследование ареала-минимума и границ КФ на местности предлагается произво-

дить путем прокладывания трансект из базового лагеря [12, 13].

Важным является также выбор месторасположения своеобразной «точки отсчета», то есть закладки базового лагеря или же просто начала серии описаний локальных флор, которая впоследствии ляжет в основу определения ареала-минимума данной конкретной флоры. Вероятно, для этого необходимо учитывать ландшафтное районирование территории. В литературе указывается, что КФ в общем случае соответствует флоре ландшафта и геоботаническому району [6]. Согласно этому взгляду ландшафты рассматриваются как генетические единицы территории, т.е. территории со сходным процессом событий на протяжении геологической и климатической истории, в течение которой выработался современный состав флоры. Очевидно так же, что при изучении КФ «точку отсчета» (пробную площадь) следует помещать внутри ландшафтного района и обследовать все экотопы, находящиеся вблизи и на минимальном удалении.

Известно, что в геоботанике размер необходимой для закладки пробной площадки с целью описаний основных сообществ известен и измеряется в квадратных метрах [1, 8, 9, 11 и др.] . При исследовании КФ пробные площади измеряются в квадратных километрах. Некоторыми авторами указывается возможный диапазон размеров КФ и A min . Например, по данным О.В. Ребристой, для Западносибирской Арктики (Полуостров Ямал) эта величина составляет примерно 30 квадратных километров [12]. Толмачев пишет, что «площадь такого района может колебаться в пределах 100500 км2» [17, с. 186]. К настоящему времени для разных природных зон и тем более для КФ обоснованные и подтвержденные региональными исследованиями данные о размерах А min не сформированы в единую систему диапазонов.

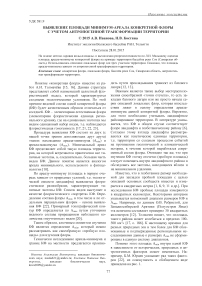

Помимо этого площадь A min внутри одной КФ в зависимости от исторических, природных и антропогенных факторов может изменяться. Например, Б.М. Юрцев указывает ряд таких факторов [22] , их совокупность в обобщенном виде приведена на рис. 1.

Реликтовые

Низкая

Высокая комплексы

I............................

.....

Доминантные комплексы

Степень разнообразия и динамичности экотопов

Соотношения различных флористических комплексов

Экологическая емкость

II ландшафта

............

Минимум-ареал КФ

..............

Illlll1

lllllllllllllllllllll

Стабильная

Насыщенная событиями

Синантропная и адвентивная фракции

Основная часть аборигенной фракции

Природная история территории

При антропогенной трансформации территории

- увеличение ареала

- уменьшение ареала

Рис. 1. Основные факторы, влияющие на размер ареала минимум КФ

В данной работе применен подход для выявления площади A min КФ на примере использования списков видов локальных флор (ЛФ) территории бассейна р. Сок (Самарская область). Отметим, что локальная флора нами понимается как флора любого географического пункта и его окрестности. Понятия локальной и региональной флор базируются на территориальной привязке и напрямую не включают экологического содержания. При изучении растительных сообществ (фитоценозов, ассоциаций) или КФ экологические факторы играют основополагающую роль. Виды, включаемые в описание ЛФ, не всегда отражают полный набор экотопов, необходимых для характеристики КФ.

Р. Сок является типичной равнинной рекой Волжского бассейна и протекает с северо-востока на юго-запад и имеет 53 притока длиной не менее 1 км [5].

Бассейн р. Сок расположен в северной части Самарского Заволжья. Данная территория входит в Сокский возвышенно-равнинный район с двухъярусным рельефом и составляет основную его часть, за исключением небольшой части устья реки. Исследуемый речной бассейн лежит в пределах лесостепной провинции Высокого Заволжья. В геоморфологическом отношении территория Сокского района является частью провинции Высокого Заволжья и представляет собой волнистую возвышенную равнину, расчлененную глубокими и широкими речными долинами. Водоразделы поднимаются над долинами на 100-150 м. В формировании микрорельефа в ряде мест принимают участие карстовые фор- мы. Самое высокое место (347 м) находится на северо-востоке района, куда заходят югозападные отроги Бугульминско-Белебеевской возвышенности [18].

Ландшафтное районирование УралоКаспийского региона выделяет на территории Сокского бассейна два ландшафтных района – Нижнесокский увалистый останцово-грядовый и Верхнесокский сыртово-холмистый. Первый занимает устьевую часть и среднее течение реки, второй – истоки [19].

Изучаемая территория характеризуется антропогенной нарушенностью, включает лишь «островки» естественной растительности, распахан-ность земель в среднем составляет более 57%. Антропогенная трансформация территории, оцененная по адвентивной фракции флоры, неоднородна [3, 4].

Выявление площади ареала-минимума КФ, как было упомянуто выше, проводится из «опорной точки» путем наращивания площади обследования с обхватом типичных экотопов до тех пор, пока не определится A min (основной приток видов) и A max (приток видов закончен, происходит переход в соседнюю флору, что характеризуется многочисленным приростом числа видов соседней КФ). Такой подход требует специальных исследований с существенными финансовотрудовыми затратами. В случае, когда размер A min для данной природной зоны известен, то выявление «портрета» КФ производится по грамотно выбранной пробной площади (метод конкретных флор, позволяющий при минимальных затратах получить максимально полный результат).

Другим подходом в определении А min КФ является использование информации по уже достаточно хорошо обследованной ЛФ, которая будет «опорной точкой», вокруг которой необходимо расширять площадь обследования до достижения А min . Однако следует отметить, что при этом, возможно, потребуется обследовать или значительные площади (в описание базовой ЛФ включены не все типичные экотопы КФ) или небольшие (в случае максимально полной совокупности описаний характерных экотопов).

Для оценки размеров площади Amin КФ бассейна р. Сок нами применен еще один подход – использование совокупности описаний локальных флор.

В результате проводимых многоцелевых флористических исследований лабораторией проблем фиторазнообразия ИЭВБ РАН под руководством д.б.н., проф. С.В. Саксонова на настоящий момент сформировалось значительное количество информации из 224 ЛФ для территории Самарской области. Территориально к СБ относятся 68 ЛФ. Флора Сокского бассейна насчитывает более тысячи видов из 102 семейств, содержит 52,4% флоры Самарской области.

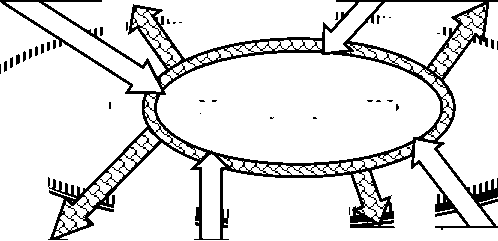

Выявление площади ареала-минимума КФ производилось в трех произвольно выбранных участках Сокского бассейна, территориально расположенных в разных его частях: исток реки, средняя часть и ближе к устью (рис. 2). Описания ЛФ в I, II и III заложены более плотно. Обследования отдельных участков были проведены в период с 2004 по 2014 гг. и в перечень описаний были включены только фактически обнаруженные виды растений.

Рис. 2 . Расположение рассматриваемых участков территории – I, II, III (светлые круги - оценка A min )

Отслеживалась динамика увеличения числа видов в зависимости от приращения площади (метод «кривая виды-площадь» ).

Степень полноты представленности флоры видовым списком в A min оценивалась при помощи репрезентативности R по формуле [7]:

R = (2 - 2 z )-100%, где z – константа пространственного разнообразия, определяемая по формуле Аррениуса:

z = log(N 0) - log(N1) log(S0) - log(Si) ’ где N0 - число видов на площади S0 (площадь СБ), N1 - число видов на площади S1 (Amin).

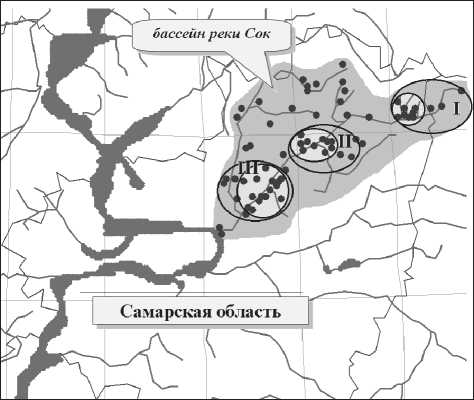

Кривые, иллюстрирующие накопление числа видов в зависимости от увеличения площади, для трех зон Сокского бассейна изображены на рис. 3. Площади Amin КФ для каждого случая соответствует точка на графике, после которой заканчивается процесс массового притока видов, в то время как перечень списка продолжает пополняться более низкими темпами.

Репрезентативность R рассчитывалась для каждой из трех зон, выделенных на территории Со-кского бассейна. Площадь бассейна р. Сок принималась равной 11,87 тыс. км2 [2].

Рис. 3. Накопление числа видов в зависимости от увеличения площади участков СБ (I, II, III)

Показано, что репрезентативность R достигает значения 90% в трех участках территории СБ при различных значениях площадей. Минимальное значение площади Amin КФ, около 400 км2, получено для I «зоны», находящейся у истоков р. Сок (рис. 2, светлые круги). Здесь накопление видов происходит быстро и на меньшей территории. Антропогенная трансформация данной территории наименьшая. Косвенными показателями этого служит количество и площадь памятников природы (табл. 2), а также степень адвентизации флоры: I – 11%, II и III – около 14%.

Участок II, относящийся к средней части течения р. Сок включает в себя окрестности нескольких сел (Сергиевск, Серноводск, Сургут и Суходол). Сохранность природных комплексов на этом участке средняя из рассматриваемых. Здесь первичное накопление видов происходит достаточно динамично, но первоначальный приток видов заканчивается лишь на 600 км2 (значение Am i n).

Таблица 2. Степень сохранности природных комплексов сравниваемых зон Сокского бассейна [14]

|

Степень сохранности природных комплексов |

I |

II |

III |

|

Количество памятников природы |

15 |

11 |

8 |

|

Общая площадь памятников природы, га |

2265,5 |

702,4 |

671,3 |

Ход кривой (рис. 3), отображающий накопление видов в III «зоне», отличается от первых двух постепенным подъемом. На графике отчетливо не видна точка изменения хода кривой. Значение A min , при R=90% здесь составляет 1000 км2, что в 2,5 раза превышает таковое для I. Участок территории III находится в окрестностях слияния рек Сока и Кондурчи, он в большей степени преобразован деятельностью человека. Характеризуется наличием памятников природы (гора Лысая, гора Красная), однако их количество и площадь явно уступают по сравнению с I и II (табл. 2).

Таким образом, для территории СБ, находящейся в одной природной зоне, и имеющей единую природную историю, значение A min КФ находится в интервале 400-1000 км2. Антропогенная трансформация территории приводит к существенному увеличению площади A min .

Список литературы Выявление площади минимум-ареала конкретной флоры с учетом антропогенной трансформации территории

- Голуб В.Б. Использование геоботанических описаний в качестве коллекции образцов для классификации растительности//Растительность России. СПб., 2011. № 17-18. С. 70-83.

- Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В. Реки//Голубая книга Самарской области: Редкие и охраняемые гидробиоценозы/Под редакцией чл.-корр. РАН Г.С. Розенберга и док. биол. наук С.В. Саксонова. Самара: СамНЦ, 2007. С. 18-29.

- Иванова А.В. Оценка флористического разнообразия территории Сокского бассейна на основе локальных флор с применением показателя различия//Известия Самарского научного центра РАН. 2014. Т. 16, № 5(1). С. 400-403.

- Иванова А.В., Костина Н.В., Сенатор С.А. Самоподобие изменения некоторых параметров флоры//Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2014. Т. 23. № 3. С. 43-57.

- Кузнецова Р.С. Бассейн реки Сок: общая характеристика притоков//Известия Самарского научного центра РАН. 2014., Т. 16, № 5. С. 36-42.

- Лукичева А.И., Сабуров Д.Н. Конкретная флора и флора ландшафта//Бот. журн. 1969. Т. 54. № 12. С. 1911-1920.

- Малышев Л.И. Количественный анализ флоры: пространственное разнообразие, уровень видового богатства и репрезентативности участков обследования//Ботан. журн. 1975. № 11. С. 1537-1550.

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Наука о растительности (история и современное состояние основных концепций). Уфа: Гилем. 1998. 413 с.

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Современное состояние основных концепций науки о растительности. Уфа: АН РБ, Гилем. 2012. 488 с.

- Миркин Б.М., Розенберг Г.С., Наумова Л.Г. Словарь понятий и терминов современной фитоценологии. М.: Наука. 1989. 223 с.

- Полевая геоботаника/Под. ред. Лавренко Е.М., Корчагина А.А. Л.: Наука. 1972. Т IV. 336 с.

- Ребристая О.В. Опыт применения конкретных флор в Западносибирской Арктике (Полуостров Ямал)//Теоретические и методические проблемы сравнительной флористики: Материалы II рабочего совещания по сравнительной флористике. Л.: Наука. 1987. С. 67-90.

- Ребристая О.В. Флора полуострова Ямал. Современное состояние и история формирования. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2013. 312 с.

- Реестр особо охраняемых природных территорий регионального значения Самарской области. Самара: «Экотон», 2010. 259с.

- Толмачёв А.И. К методике сравнительно-флористических исследований. 1. Понятие о флоре в сравнительной флористике//Журн. Рус. бот. о-ва. 1931. Т. 16, № 1. С. 111-124.

- Толмачёв А.И. О количественной характеристике флор и флористических областей. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. 37 с.

- Толмачев А.И. Введение в географию растений. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. 244 с.

- Физическая география Среднего Поволжья/Под ред. А.В. Ступишина. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1964. 197 с.

- Чибилев А.А., Дебело П.В. Ландшафты Урало-Каспийского региона. Оренбург: Институт степи УрО РАН, Печатный Дом "Димур". 2006. 264 с.

- Шмидт В.М. О двух направлениях развития метода конкретных флор//Бот. журн. 1976. № 12. С. 1658-1669.

- Юрцев Б.А. Некоторые тенденции развития метода конкретных флор//Бот. журн. 1975. № 1. С. 69-83.

- Юрцев Б.А. Элементарные естественные флоры и опорные единицы сравнительной флористики//Теоретические и методические проблемы сравнительной флористики: Материалы II рабочего совещания по сравнительной флористики. Л.: Наука. 1987. С. 47-66.

- Юрцев Б.А., Семкин Б.И. Изучение конкретных и парциальных флор с помощью математических методов//Бот. журн. 1980. Т. 65, № 12. С. 1706-1718.