Выявление уязвимых для дефицита влаги зернопроизводящих территорий на основе мезорайонирования зоны неустойчивого увлажнения при изменении климата в европейской части России

Автор: Николаев М.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Основы устойчивого земледелия

Статья в выпуске: 3 т.59, 2024 года.

Бесплатный доступ

Как известно, длительные дефициты атмосферной влаги вызывают засухи, которые в случае крупномасштабного охвата и исключительной суровости попадают в разряд стихийных бедствий. Установлению причин возникновения засушливости и движущих механизмов ее распространения, а также оценке засух по времени их наступления, продолжительности, интенсивности и повторяемости в условиях нарастающих климатических изменений посвящены исследования во всем мире. Их актуальность обусловлена тем, что вклад засушливых регионов в мировое производство высококачественного зерна очень велик. К одному из таких регионов относится зона неустойчивого увлажнения, расположенная в средней части европейской территории России и включающая Центральное Черноземье, Среднее Поволжье и юг Урала, где выращиваются ценные сорта яровых колосовых злаков. В настоящем исследовании оконтуривание границ уязвимых зернопроизводящих территорий впервые осуществлялось по совокупности количественных критериев и качественных показателей. При получении комплексной оценки первостепенное значение имели агроклиматические индикаторы проявлений экстремальной засушливости. Впервые количественно показано, что в изменяющемся климате по чувствительности к проявлению экстремального недостатка влаги более северные и увлажненные зернопроизводящие территории становятся сопоставимы с более южными и сухими зернопроизводящими территориями и, кроме того, наибольшее снижение абсолютного минимума осадков при возрастающей повторяемости лет с резкими их дефицитами отмечается для пониженных участков рельефа. Цель работы заключалась в разработке мезорайонирования зоны неустойчивого увлажнения, расположенной в европейской части России, которое направлено на выявление территорий, уязвимых при дефиците атмосферной влаги при изменении климата, для эффективного управления рисками, возникающими при формировании конечной продуктивности ранних яровых культур. В зоне неустойчивого увлажнения на территории европейской части России были выбраны 32 агрометеорологические станции, для которых получены длительные однородные ряды данных с 1945 по 2021 год. Местоположение каждой станции охарактеризовано географическими координатами и высотой над уровнем моря. Критерии определения границ зоны неустойчивого увлажнения основывались на характеристиках агроклиматических условий и данных о размещении и концентрации посевов, а также показателях погодно-климатической вариабельности урожаев. Временные интервалы выбирали как по периодам, содержащим длительную последовательность лет, так и по срокам в течение вегетации культур. Исходя из особенностей проявления аномалий глобально осредненной приземной температуры воздуха с 1880 по 2021 годы, выделили два временных отрезка - 1945-1980 годы и 1981-2021 годы. Интервал посев-колошение был выбран в качестве периода вегетации, от погодных условий которого напрямую зависела величина конечного урожая яровых зерновых культур. Для всех станций продолжительность этого отрезка тесно совпадала с периодом, охватывающим май и июнь. Почвенные критерии включали качественные характеристики и количественные показатели. К ландшафтным критериям относились учет широтной поясности, определяющей смену типов ландшафта; учет долготной составляющей, влияющей на некоторое смещение к северу степных ландшафтов по мере продвижение вглубь континента; учет высотной ярусности ландшафтов. Мезорайонирование основывается на переходе от зональных схем районирования к уровню подрегионов, исходя из их агроклиматических, почвенных и ландшафтных особенностей. Изначально это позволило разделить зону неустойчивого увлажнения на две части, характеризующиеся противоположными тенденциями в изменении засушливости вследствие вклада атмосферных циркуляционных процессов разного типа - западную часть (менее уязвимую) и восточную часть (более уязвимую). В 1946 и 1981 годах экстремальный дефицит осадков наблюдался в областях к западу от среднего течения Волги, находящихся под влиянием зонального типа атмосферной циркуляции. В 1975, 1998 и 2010 годах им была охвачена очень обширная территория, включая области к востоку от среднего течения Волги, где проявлялось влияние меридионального типа атмосферной циркуляции. Поскольку 1975 год относится к первому периоду, а 1998 и 2010 годы - ко второму, то соотношение таких лет по периодам составляло 1:2. Это свидетельствует о том, что в будущем нельзя исключать учащение крупномасштабных резких дефицитов атмосферной влаги, приводящих к катастрофическим засухам и потребуется разработка эффективных мер для смягчения их последствий. Также из полученных результатов можно заключить, что смещения границ уязвимых к дефициту влаги зернопроизводящих территорий в пределах зоны неустойчивого увлажнения на европейской части России осуществляется в северном направлении с вовлечением более увлажненных областей. В условиях нарастающих изменений глобального климата это согласуется с общей тенденцией распространения суровых засух по направлению к полюсам.

Зона неустойчивого увлажнения, мезорайонирование, изменение климата, дефицит осадков, уязвимость, адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/142242468

IDR: 142242468 | УДК: 633.1:632.112:911.6(1-924.8) | DOI: 10.15389/agrobiology.2024.3.473rus

Текст научной статьи Выявление уязвимых для дефицита влаги зернопроизводящих территорий на основе мезорайонирования зоны неустойчивого увлажнения при изменении климата в европейской части России

Основная направленность исследований по оценке отклика засушливых регионов к изменению климата — это установление и, что самое важное, уточнение движущих факторов появления и распространения засушливости, а также оценка засух по времени их наступления, продолжительности, интенсивности и повторяемости. В таких работах анализ пространственно-временных изменений дефицита осадков имеет первостепенную важность, их связывают с проявлением климатической изменчивости и усиливающимся антропогенным воздействием на климат. Эти два аспекта соединяются вместе (1-3), поскольку особенности поведения мод климатической изменчивости, таких как Эль Ниньо-Южное колебание, Североатлантическое колебание, Арктическое колебание, и некоторых других, определяются изменением глобального термического режима. Здесь следует отдельно упомянуть о макромасштабной моде — Эль Ниньо-Южном колебании (ЭНЮК), обусловленном повышением температуры поверхности тропического океана. В этой моде такие эпизоды, как Эль Ниньо и Ла Нинья (El Nino, La Nina), приводят либо к резкому переувлажнению, либо к засушливости во многих областях мира с муссонным климатом (4, 5).

Например, результаты исследований по климатологии засух в регионах Азии (6-8), Африки (9, 10), Северной и Центральной Америки (11-13), Южной Америки (14, 15) и зарубежной Европы (16-18) дают возможность проследить особенности распространения засушливости. Они состоят в том, что в теплеющем климате суровые засухи распространяются по направлению к полюсам. С помощью полей горячих точек выявлено смещение суровых засух на юг Африки и юг Австралии (19, 20), расширение так называемого сухого коридора на север в сторону более увлажненной части Мексики (21). Экстремальные засухи имели место в Чехии, Словакии и Австрии (22), хотя в большей мере они характерны для Испании, Греции, юга Италии, Болгарии и Румынии (23). Еще одной горячей точкой становится северо-восток Аргентины, испытавший серию засух в последние годы, вызванных Ла Нинья (24).

В таких условиях важное значение приобретают оценки риска засушливости в изменяющемся климате (25, 26). Однако такие оценки для пахотных земель и посевов зерновых культур, в частности пшеницы (27-29), пока представлены только на макроуровне и не подвергнуты детальной регионализации.

Зона неустойчивого увлажнения на территории европейской части России, которая наряду с Центральным Черноземьем включает Среднее Поволжье и юг Урала, — ведущий регион по производству ценных сортов яровых зерновых культур, в том числе твердой яровой пшеницы. В отдельные годы здесь могут выпадать обильные дожди, но часто возникают условия резкого дефицита атмосферной влаги во время вегетации культур. В этой зоне преобладают плодородные черноземные почвы, поэтому в благопри- ятные по условиям увлажнения годы удается получить высокие урожаи, в то время как в сухие годы наблюдаются сильные недороды.

В настоящем исследовании оконтуривание границ уязвимых зернопроизводящих территорий впервые осуществлялось по совокупности количественных критериев и качественных показателей. При получении комплексной оценки первостепенное значение имели агроклиматические индикаторы проявлений экстремальной засушливости: величина абсолютного минимума выпавших за май-июнь осадков и повторяемость лет с дефицитами осадков, отвечающими категориям сильных, очень сильных и чрезвычайно сильных весенне-летних засух. Впервые количественно показано, что в изменяющемся климате по чувствительности к проявлению экстремального недостатка влаги более северные и увлажненные зернопроизводящие территории становятся сопоставимыми с более южными и сухими зернопроизводящими территориями и, кроме того, наибольшее снижение абсолютного минимума осадков при возрастающей повторяемости лет с резкими их дефицитами отмечается для пониженных форм рельефа.

Цель работы заключалась в разработке мезорайонирования зоны неустойчивого увлажнения, расположенной в европейской части России, которое направлено на выявление территорий, уязвимых в случае дефицита атмосферной влаги при изменении климата, для эффективного управления рисками, возникающими при формировании конечной продуктивности ранних яровых культур.

Методика. В зоне неустойчивого увлажнения на территории европейской части России были выбраны 32 агрометеорологические станции, для которых получены длительные однородные ряды данных с 1945 по 2021 год. Однородность данных достигалась введением системы поправок на усовершенствование средств и методик измерения, разработанной во Всероссийском НИИ гидрометеорологической информации — Мировом центре данных (ВНИИГМИ–МЦД). Местоположение каждой станции было охарактеризовано географическими координатами и высотой над уровнем моря. Их пространственное расположение отражало внутризональное распределение агроклиматических ресурсов и соответствовало преобладающим подтипам почв по генетическому и гранулометрическому составу. При этом учитывалась гипсометрия рельефа, которая, наряду с геоботанической зональностью, характеризовала ландшафтную принадлежность станций.

Критерии определения границ зоны неустойчивого увлажнения на европейской части России основывались на характеристиках агроклиматических условий и данных о размещении и концентрации посевов, а также показателях погодно-климатической вариабельности урожаев (30). Критерии выбора временных интервалов включали как выбор периодов, содержащих длительную последовательность лет, так и выбор отрезка вегетации культур. Выбор временных периодов основывался на учете усиливающегося антропогенного вклада в изменение глобального климата. Этот вклад выражается в нарастающей суровости проявления и учащении экстремальных погодно-климатических явлений в планетарном масштабе.

Исходя из особенностей проявления аномалий глобально осреднен-ной приземной температуры воздуха с 1880 по 2021 годы, выбрали два периода — 1945-1980 годы и 1981-2021 годы. До конца 1970-х годов аномалии были отрицательными, за исключением положительных пиков в 1939-1944 годах (до +0,2 °С). С 1981 года эти пики были превышены и аномалии имели резко выраженный рост с выходом на максимум в 2017 году, равным +1,0 °С. Такой рост был тесно сопряжен с влиянием индустриализации (31). В качестве отрезка вегетации выбрали период посев—колошение, от погодных условий которого напрямую зависела величина конечного урожая яровых зерновых культур. Для всех станций продолжительность этого отрезка тесно совпадала с периодом, охватывающим май и июнь.

Недостаток количества выпавшей влаги на протяжении мая-июня, в результате которого растения к фазе колошения оказывались в угнетенном состоянии или гибли, не достигая этой фазы развития, выступал определяющим фактором уязвимости посевов яровых зерновых культур в зоне неустойчивого увлажнения. Для его характеристики в качестве дополнитель- ного агроклиматического критерия засушливости мы использовали низкие значения гидротермического коэффициента (ГТК) Г.Т. Селянинова — комплексного индикатора влагообеспеченности, в котором также учитывался термический фактор (32).

Напомним, что в общем виде он представляется как

ГТК . , ;

^ P

0-T Z t . , ;

,

где £ P — сумма выпавших осадков, мм, £ t — сумма температур воздуха, ° С за период вегетации (отрезок времени) со среднесуточной температурой воздуха выше 10 ° С, i — выбранный год, j — продолжительность выбранного периода вегетации (отрезка времени).

Диапазоны значений 0,20 < ГТК май-июнь < 0,39 и ГТК май-июнь < 0,19 принимались в качестве критериев появления сильных и очень сильных весенне-летних засух. Сравнение количества выпавших осадков с приведенными значениями ГТК показало, что эффекты сильной засухи начи- нали сказываться, когда сумма выпавших осадков становилась меньше полусуммы их среднего многолетнего количества. Суммы температур выше их среднего многолетнего значения выступали в качества фактора, усиливающего эффект засухи, поскольку повышенные температуры приводили к увеличению испарения, снижению влажности воздуха и более быстрому истощению запасов влаги в почве.

Почвенные критерии включали качественные характеристики и количественные показатели. Качественные характеристики — это генетический подтип почвы, его гранулометрический состав, а также гумусность, поскольку содержание гумуса (мощность гумусового слоя) способствует сохранению влаги в почве. Количественными показателями служили: величина запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы в фазу колошения (мм) и коэффициент вариации запасов продуктивной влаги в эту фазу (33). От первого показателя зависела обеспеченность запасами влаги корнеобитаемого слоя почвы (32). Второй показатель позволял оценить, насколько межгодовая изменчивость погодных условий влияла на величину запасов влаги в почве, определяя их вариабельность в разных по степени засушливости частях зоны неустойчивого увлажнения.

К ландшафтным критериям учета относились широтная поясность, определяющая смену типов ландшафта; долготная составляющая, влияющая на некоторое смещение к северу степных ландшафтов по мере продвижение вглубь континента; высотная ярусность ландшафтов.

В широтной поясности выделили три природно-ландшафтные земледельческие зоны, различающиеся по обеспеченности культур влагой: лесостепная зона — наименее засушливая (занимает северную часть рассматриваемой территории между 51-56° с.ш); степная зона — засушливая (расположена в средней части, между 49-54° с.ш.); сухостепная зона — наиболее засушливая (расположена в южной части, между 48-51° с.ш.). В высотной ярус-ности выделили три типа агроландшафтов: низинные (высота над уровнем моря до 100 м), равнинные (до 200 м) и возвышенные (выше 200 м).

Выделение природно-ландшафтных земледельческих зон было необходимым исходным условием для того, чтобы оценить изменяющийся во времени вклад крупномасштабных атмосферных циркуляционных процессов в степень засушливости. Отталкиваясь от этого таксономического уровня, посредством мезорайонирования осуществили переход к градации зоны неустойчивого увлажнения на девять провинций (названия указаны далее по тексту), чем был обеспечен учет существующих на внутрирегиональном уровне отличий в подтипах почвенного покрова и характере рельефа. В частности, учет высотной ярусности агроландшафтов приобрел важное значение при идентификации наиболее уязвимых подрегионов внутри провинций, поскольку этот фактор влиял на термический режим и интенсивность испарения.

В целях выделения границ зернопроизводящих территорий, подверженных возрастающему риску дефицита влаги при наблюдаемом изменении климата, применяли методы, базирующиеся на использовании географических, временных, агроклиматических, почвенных и ландшафтных критериев. Во-первых, это была разработка градаций агроклиматических показателей: градация аномалий сумм осадков за май-июнь, основанная на учете категорий суровости весенне-летних засух с использованием диапазонов значений ГТК с добавлением краевого диапазона аномалий осадков, соответствующего исключительно низким значениям ГТК за май-июнь (менее 0,10); градация аномалий сумм температур за май-июнь в сторону их понижения или повышения относительно среднего многолетнего значения с шагом 5 %. Во-вторых, проводили сравнительный анализ экстремальных проявлений дефицита осадков на протяжении мая-июня и частоты лет с их разным дефицитом за эти месяцы для 1945-1980 и 1981-2021 годов с учетом почвенных и ландшафтных особенностей месторасположения станций. В-третьих, применяли кубический сплайн для оконтуривания границ уязвимых территорий (34).

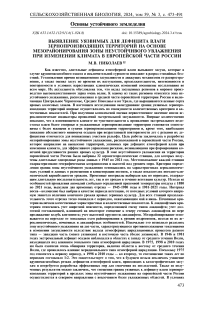

Результаты. С запада и севера граница изученной зоны неустойчивого увлажнения соответствовала границе лесостепи (рис. 1). С востока она была ограничена водосбором р. Урал и водоразделом Уральского хребта. С юга ее граница проходила примерно вдоль параллели 48 ° с.ш., южнее которой сосредоточены посевы сортов сильной озимой пшеницы, а также широко применяется орошение. Остальные неровные контуры определялись прохождением государственной границы. Характерно, что среднее течение р. Волги делило эту зону на две практически равные части — западную и восточную.

В таблице 1 представлены абсолютные минимумы выпавших осадков для периодов 1945-1980 годы и 1981-2021 годы при соответствующих суммах температур. Как видно, резкие дефициты осадков соответствовали заметным повышениям сумм температур или наблюдались при значениях, близких к их среднему многолетнему показателю. Лишь в единичных случаях резкие дефициты осадков наблюдались при пониженных суммах температур, которые были вызваны появлением радиационных заморозков в мае и очень редко — в начале июня.

Как видно, в двух частях зоны неустойчивого увлажнения наблюдались противоположные тенденции в изменении величины абсолютных минимумов осадков. Для всех станций, расположенных к западу от среднего течения р. Волги, в 1981-2021 годах происходило увеличение абсолютных минимумов, то есть по экстремальности дефицита осадков эта часть зоны становится менее уязвимой. Для станций, расположенных к востоку от среднего течения р. Волги, наоборот, имело место уменьшение абсолютных минимумов, а значит, эта часть зоны становилась более уязвимой. Следовательно, можно заключить, что в этих частях формирование засушливых весенне-летних условий происходило под влияние разных типов циркуляционных процессов.

Рис. 1. Зона неустойчивого увлажнения на территории европейской части России с нанесенной сетью агрометеорологических станций, имеющих непрерывные ряды данных с 1945 по 2021 годы : 1 — Лукоянов, 2 — Порецкое, 3 — Инза, 4 — Павелец, 5 — Заметчино, 6 — Пенза, 7 — Тамбов, 8 — Конь Колодезь, 9 — Курск, 10 — Воронеж, 11 — Богородицкое Фенино, 12 — Октябрьский городок, 13 — Урюпинск, 14 — Валуйки, 15 — Чертково, 16 — Фролово, 17 — Сарапул, 18 — Красноуфимск, 19 — Янаул, 20 — Дуван, 21 — Чулпаново, 22 — Уфа, 23 — Серноводск, 24 — Стерлитамак, 25 — Верхнеуральск, 26 — Безенчук, 27 — Бреды, 28 — Оренбург, 29 — Перелюб, 30 — Ершов, 31 — Адександров Гай, 32 — Аксаково. Станции 1-3 — Среднерусская лесостепная провинция, восточная часть; станции 5-8, 10 — Среднерусская лесостепная провинция, центральная часть; станции 4, 9, 11 — Среднерусская лесостепная провинция, западная часть; станции 12-15 — Южнорусская степная провинция; станция 16 — крайний север Маныческо-Донской сухостепной провинции; станции 17-23, 32 — Предуральская лесостепная провинция; станции 25, 27 — Казахстанская степная провинция; станции 24, 26, 28, 29 — Заволжская степная провинция; станции 30, 31 — Заволжская сухостепная провинция.

1. Абсолютные минимумы осадков за май-июнь и соответствующие суммы накопленных температур, наблюдаемые в ранние и поздние десятилетия в зоне неустойчивого увлажнения на территории европейской части России

|

Станция |

Координаты, высота над уровнем моря |

Природноландшафтная зона |

Год |

∑ P i (V-VI) мм |

∑ t i (V-VI) ° С |

Год |

∑ P i (V-VI) мм |

∑ t i (V-VI) ° С |

|

Станции, расположенные |

к западу от |

среднего течения |

Волги |

|||||

|

Лукоянов |

55,0 ° с.ш., 44,3 ° в.д., 217 м |

Лесостепная |

1975 |

19,6 |

858 |

2018 |

39,8 |

948 |

|

Порецкое |

55,1 ° с.ш., 46,2 ° в.д., 136 м |

Лесостепная |

1975 |

29,5 |

1045 |

1995 |

35,4 |

1096 |

|

Инза |

53,5 ° с.ш., 46,2 ° в.д., 169 м |

Лесостепная |

1975 |

28,5 |

1081 |

1998 |

36,0 |

1038 |

|

Павелец |

53,5 ° с.ш., 39,1 ° в.д., 209 м |

Лесостепная |

1979 |

15,2 |

1033 |

2011 |

31,3 |

1050 |

|

Заметчино |

53,3 ° с.ш., 42,4 ° в.д., 131 м |

Лесостепная |

1960 |

17,7 |

1128а |

1981 |

39,7 |

1024 |

|

Пенза |

53,1 ° с.ш., 45,0 ° в.д., 169 м |

Лесостепная |

1975 |

26,6 |

1157 |

2010 |

36,7 |

1208 |

|

Тамбов |

52,5 ° с.ш., 41,3 ° в.д., 127 м |

Лесостепная |

1972 |

12,1 |

1110 |

1981 |

48,8 |

1086 |

|

Конь Колодезь |

52,1 ° с.ш., 39,1 ° в.д., 135 м |

Лесостепная |

1946 |

26,2 |

1113 |

1981 |

44,9 |

1089 |

|

Курск |

51,5 ° с.ш., 36,1 ° в.д., 246 м |

Лесостепная |

1979 |

38,4 |

1131 |

2010 |

51,8 |

1193 |

|

Воронеж Богородицкое |

51,4 ° с.ш., 39,1 ° в.д., 147 м |

Лесостепная |

1946 |

27,0 |

1164 |

1981 |

42,2 |

1104 |

|

Фенино |

51,1 ° с.ш., 37,2 ° в.д., 223 м |

Лесостепная |

1946 |

15,8 |

1107 |

1981 |

51,5 |

1089 |

Октябрьский

|

городок |

51,4 ° с.ш., 45,3 ° в.д., 202 м |

Степная |

1975 |

20,4 |

1218 |

1998 |

25,2 |

1128 |

||

|

Урюпинск |

50,5 ° |

с.ш., 42,0 ° |

в.д., 106 м |

Степная |

1946 |

19,9 |

1198 |

2018 |

26,1 |

1151 |

|

Валуйки |

50,1 ° |

с.ш., 38,1 ° |

в.д., 111 м |

Степная |

1959 |

19,1 |

1088 |

1981 |

19,4 |

1185 |

|

Чертково |

49,4 ° |

с.ш., 40,2 ° |

в.д., 108 м |

Степная |

1946 |

12,4 |

1212 |

1984 |

21,2 |

1207 |

|

Фролово |

49,5 ° |

с.ш., 43,4 ° |

в.д., 118 м |

Сухостепная |

1957 |

7,4 |

1299а |

2002 |

16,0 |

1004 |

|

Станции, расположенные |

к востоку |

от среднего |

течения |

Волги |

||||||

|

Сарапул |

56,3 ° |

с.ш., 53,4 ° |

в.д., 135 м |

Лесостепная |

1956 |

48,8 |

991 |

2010 |

34,6 |

1099а |

|

Красноуфимск |

56,4 ° |

с.ш., 57,5 ° |

в.д., 205 м |

Лесостепная |

1975 |

60,7 |

883 |

2010 |

42,2 |

943 |

|

Янаул |

56,2 ° |

с.ш., 54,5 ° |

в.д., 98 м |

Лесостепная |

1975 |

38,6 |

915 |

1992 |

24,7 |

779а |

|

Дуван |

55,4 ° |

с.ш., 57,5 ° |

в.д., 337 м |

Лесостепная |

1975 |

44,3 |

895 |

1987 |

28,5 |

1035а |

|

Чулпаново |

54,3 ° |

с.ш., 50,2 ° |

в.д., 76 м |

Лесостепная |

1957 |

40,9 |

1156 |

2010 |

25,6 |

1142 |

|

Уфа |

54,4 ° |

с.ш., 55,5 ° |

в.д., 104 м |

Лесостепная |

1975 |

30,3 |

1026 |

1987 |

21,1 |

1110 |

|

Серноводск |

53,6 ° |

с.ш.51,2 ° в.д., 112 м |

Лесостепная |

1975 |

19,2 |

1114 |

2010 |

18,5 |

1218а |

|

|

Стерлитамак |

53,4 ° |

с.ш., 56,0 ° |

в.д., 136 м |

Степная |

1957 |

26,4 |

1213а |

1998 |

17,3 |

1106 |

|

Верхнеуральск |

53,5 ° |

с.ш., 59,1° |

в.д., 401 м |

Степная |

1957 |

19,0 |

1081 |

1998 |

18,5 |

1000 |

|

Безенчук |

52,6 ° |

с.ш., 49,3 ° |

в.д., 45 м |

Степная |

1975 |

19,8 |

1164 |

1981 |

12,5 |

1075 |

|

Бреды |

52,3 ° |

с.ш., 60,2 ° |

в.д., 309 м |

Степная |

1975 |

13,6 |

1111 |

1991 |

12,6 |

1156 |

|

Оренбург |

51,4 ° |

с.ш., 55,1 ° |

в.д., 115 м |

Степная |

1975 |

10,0 |

1238 |

2010 |

5,1 |

1318 |

|

Перелюб |

51,5 ° |

с.ш., 50,2 ° |

в.д., 72 м |

Степная |

1957 |

7,9 |

1292 |

1998 |

6,2 |

1210 |

|

Ершов |

51,2 ° |

с.ш., 48,2 ° |

в.д., 110 м |

Сухостепная |

1948 |

7,4 |

1348а |

1998 |

4,0 |

1222 |

|

Александров Гай |

50,1 ° |

с.ш., 48,5 ° |

в.д., 23 м |

Сухостепная |

1957 |

4,8 |

1328 |

1998 |

2,0 |

1308 |

|

Аксаково |

54,0 ° |

с.ш., 54,1 ° |

в.д., 350 м |

Лесостепная |

1975 |

12,4 |

914 |

1998 |

22,0 |

1024а |

Пр им еч ан и е. ∑ P i (V-VI) и ∑ t i (V-VI) — суммы осадков и температур воздуха за май-июнь в указанные годы; а — значения с отклонением сумм температур ниже и выше среднего многолетнего значения более чем на 15 %. Для станции Аксаково наблюдалось увеличение абсолютного минимума осадков за май-июнь.

Если проследить последовательность величин абсолютных минимумов осадков по станциям, расположенным к западу от среднего течения Волги, можно убедиться, что в 1945-1980 годах она носила достаточно хаотичный характер. Напротив, в 1981-2021 годах последовательность убывания величины абсолютных минимумов приобрела строгое соответствие широтной поясности. Это свидетельствует об усиливающемся вкладе зонального типа атмосферной циркуляции в формирование условий увлажнения в указанной части зоны. Антициклональный режим погоды здесь главным образом определяется проникновением сухих воздушных масс через территорию западной Европы — отрогом Азорского антициклона (35). Однако представленные оценки показали, что его влияние на возникновение резкой засушливости в последние десятилетия ослабевает.

Для станций, расположенных к востоку от среднего течения Волги, зональная закономерность убывания величины абсолютных минимумов осадков в течение двух периодов в целом сохранялась. Однако, в отличие от западной части зоны неустойчивого увлажнения, здесь при продвижении с юга на север вдоль меридиана градиент величины абсолютного минимума осадков уменьшался. Это привело к уменьшению контраста в величинах абсолютных минимумов в 1981-2021 годах по сравнению с 1945-1980 годами, что было особенно выражено при сравнении станций, расположенных в лесостепной и степной зонах между средним течением р. Волги и Уральскими горами. Антициклональный режим погоды в этой части зоны неустойчивого увлажнения главным образом обусловлен вторжениями сухих воздушных масс из Арктического бассейна, то есть влиянием меридионального типа атмосферной циркуляции (36). По мере перемещения на юг воздух постепенно прогревается и теряет влагу. При повышающемся термическом фоне иссушение поступающего воздуха происходит быстрее, в результате чего площадь территорий, подверженных резкому дефициту атмосферной влаги, расширяется.

Таким образом, посредством пространственно-временного анализа абсолютных минимумов осадков подтверждается сделанный Е.А. Черенковой с соавт. (37) вывод о том, что в теплеющем климате вклад меридионального типа циркуляции в возникновение резкой засушливости усиливается. Дополнительным доказательством служат результаты исследований, выполненные для северо-западной (внемуссонной) части Китая (38, 39). В них показано, что усиление антициклонической циркуляции с центром над Монголией и озером Байкал привело к большему росту засушливости на северных зернопроизводящих территориях, чем на таких же территориях, находящихся к югу. Кроме того, высказывается мнение, что потепление над Баренцевым и Карским морями сопровождается нисходящими волнами и способствует развитию антициклонических систем циркуляции над внутри-континентальными пространствами Евразии (40).

Мы также оценили повторяемость лет с разным дефицитом осадков в мае-июне, исходя из величины их аномалий. В лесостепной зоне, расположенной в западной части зоны неустойчивого увлажнения (Среднерусская лесостепная провинция, подразделяемая на западную, центральную и восточную) (41), повторяемость лет с дефицитом осадков от 25 до 50 % среднего многолетнего количества сократилась в 1981-2021 годах в 1,5-2 раза или отсутствовала по сравнению с 1945-1980 годами (табл. 2). В степной зоне (Южнорусская степная провинция) повторяемость лет с дефицитом осадков от 25 до 50 % уменьшилась от 1,2 до 3,7 раза, с дефицитом осадков от 10 до 25 % — сократилась почти в 2 раза. В сухостепной зоне (крайний север Маныческо-Донской сухостепной провинции) повторяемости лет с дефицитом осадков от 25 до 50 % сократилась почти в 4 раза (см. табл. 2). Таким образом, во всех расположенных здесь природно-ландшафтных земледельческих зонах наблюдалось сокращение повторяемости лет с разным дефицитом осадков.

2. Повторяемость лет (%) с разным дефицитом осадков в мае-июне в ранние и поздние десятилетия в зоне неустойчивого увлажнения на территории европейской части России (станции, расположенные к западу от среднего тече-

|

ния р. Волги) |

||||

|

Станция |

Координаты, высота над уровнем моря |

Oт среднего многолетнего количества осадков |

||

|

26-50 % |

10-25 % |

менее 10 % |

||

|

1945- |

1980 годы |

|||

|

Лесостепная зона к западу от меридиана 47 ° в.д. |

||||

|

Курск |

51,5 ° с.ш., 36,1 ° в.д., 246 м |

8 |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Богородицкое |

||||

|

Фенино |

51,1 ° с.ш., 37,2 ° в.д., 223 м |

6 |

3 |

Отсутствует |

|

Павелец |

53,5 ° с.ш., 39,1 ° в.д., 209 м |

6 |

3 |

Отсутствует |

|

Заметчино |

53,3 ° с.ш., 42,4 ° в.д., 131 м |

17 |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Лукоянов |

55,0 ° с.ш., 44,3 ° в.д., 217 м |

11 |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Пенза |

53,1 ° с.ш., 45,0 ° в.д., 169 м |

6 |

3 |

Отсутствует |

|

Инза |

53,5 ° с.ш., 46,2 ° в.д., 169 м |

6 |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Порецкое |

55,1 ° с.ш., 46,2 ° в.д., 136 м |

8 |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Тамбов |

52,5 ° с.ш., 41,3 ° в.д., 127 м |

6 |

3 |

Отсутствует |

|

Воронеж |

51,4 ° с.ш., 39,1 ° в.д., 147 м |

6 |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Конь Колодезь |

52,1 ° с.ш., 39,1 ° в.д., 135 м |

6 |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Степная зона к западу от меридиана 47 |

° в.д. |

|||

|

Валуйки |

50,1 ° с.ш., 38,1 ° в.д., 111 м |

11 |

6 |

Отсутствует |

|

Чертково |

49,4 ° с.ш., 40,2 ° в.д., 108 м |

11 |

6 |

Отсутствует |

|

Урюпинск |

50,5 ° с.ш., 42,0 ° в.д., 106 м |

8 |

6 |

Отсутствует |

|

Октябрьский |

||||

|

городок |

51,4 ° с.ш., 45,3 ° в.д., 202 м |

14 |

3 |

Отсутствует |

|

Сухостепная зона к западу от меридиана 47 ° в.д. |

||||

|

Фролово |

49,5 ° с.ш., 43,4 ° в.д., 118 м |

17 |

11 |

Отсутствует |

|

1981- |

2021 годы |

|||

|

Лесостепная зона к западу от меридиана 47 ° в.д. |

||||

|

Курск |

51,5 ° с.ш., 36,1 ° в.д., 246 м |

6 |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Богородицкое |

||||

|

Фенино |

51,1 ° с.ш., 37,2 ° в.д., 223 м |

3 |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Павелец |

53,5 ° с.ш., 39,1 ° в.д., 209 м |

6 |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Продолжение таблицы 2 |

|||||

|

Заметчино |

53,3 ° с.ш., 42,4 ° в.д., |

131 м |

6 |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Лукоянов |

55,0 ° с.ш., 44,3 ° в.д., |

217 м |

3 |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Пенза |

53,1 ° с.ш., 45,0 ° в.д., |

169 м |

3 |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Инза |

53,5 ° с.ш., 46,2 ° в.д., |

169 м |

3 |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Порецкое |

55,1 ° с.ш., 46,2 ° в.д., |

136 м |

3 |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Тамбов |

52,5 ° с.ш., 41,3 ° в.д., |

127 м |

3 |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Воронеж |

51,4 ° с.ш., 39,1 ° в.д., |

147 м |

Отсутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Конь Колодезь |

52,1 ° с.ш., 39,1 ° в.д., |

135 м |

Отсутствует |

Отсутствует |

Отсутствует |

|

Степная зона к западу от меридиана 47 |

° в.д. |

||||

|

Валуйки |

50,1 ° с.ш., 38,1 ° в.д., |

111 м |

Отсутствует |

3 |

Отсутствует |

|

Чертково |

49,4 ° с.ш., 40,2 ° в.д., |

108 м |

3 |

3 |

Отсутствует |

|

Урюпинск Октябрьский |

50,5 ° с.ш., 42,0 ° в.д., |

106 м |

6 |

3 |

Отсутствует |

|

городок |

51,4 ° с.ш., 45,3 ° в.д., |

202 м |

11 |

3 |

Отсутствует |

|

Сухостепная зона к западу от меридиана 47 ° в.д. |

|||||

|

Фролово |

49,5 ° с.ш., 43,4 ° в.д., |

118 м |

11 |

3 |

Отсутствует |

В лесостепной зоне, расположенной в восточной части зоны неустойчивого увлажнения (Предуральская лесостепная провинция), повторяемость лет с дефицитом осадков от 25 до 50 % среднего многолетнего количества возросла в 1981-2021 годах в 1,2-3,7 раза с появлением таких лет в Красноуфимске (табл. 3). Наибольший прирост в повторяемости лет был характерен для Чулпаново и Янаула, расположенных ниже 100 м над уровнем моря. Повторяемости лет с дефицитом осадков от 10 до 25 % либо осталась неизменной, либо отсутствовала. В степной зоне (Заволжская степная и Казахстанская степная провинции) повторяемость лет с дефицитом осадков от 25 до 50 % возросла в Безенчуке и Бредах в 1,2 раза, в Верхнеуральске — более чем в 2 раза. Повторяемость лет с дефицитом осадков от 10 до 25 % в Безенчуке и Верхнеуральске возросла в 2 раза, в Бредах — почти в 3 раза. В этот период также отмечалось появление лет с таким дефицитом осадков в Стерлитамаке. В то же время наблюдалось появление повторяемости лет с дефицитом осадков менее 10 % среднего многолетнего количества в Оренбурге и Перелюбе (высота последнего над уровнем моря 72 м). В сухостепной зоне (Заволжская сухостепная провинция) при увеличении повторяемости лет с дефицитом осадков от 25 до 50 % и отсутствии лет с дефицитом осадков от 10 до 25 % наблюдался рост повторяемости лет с осадками менее 10 % (см. табл. 3). Это свидетельствует об учащении здесь резкой засушливости, особенно в низинных ландшафтах, подобно степной зоне.

3. Повторяемость лет (%) с разным дефицитом осадков в мае-июне в ранние и поздние десятилетия в зоне неустойчивого увлажнения на территории европейской части России (станции, расположенные к востоку от среднего течения р. Волги)

Станция

Координаты, высота над уровнем моря

Oт среднего многолетнего количества осадков

26-50 %

10-25 %

менее 10 %

Красноуфимск

1945-1980 годы

Лесостепная зона к востоку от меридиана 47° в.д.

56,4° с.ш., 57,5° в.д., 205 м Отсутствует Отсутствует

Отсутствует

Сарапул

56,3° с.ш., 53,4° в.д., 135 м

8

Отсутствует

Отсутствует

Чулпаново

54,3° с.ш., 50,2° в.д., 76 м

6

Отсутствует

Отсутствует

Янаул

56,2° с.ш., 54,5° в.д., 98 м

6

Отсутствует

Отсутствует

Дуван

55,4° с.ш., 57,5° в.д., 337 м

6

Отсутствует

Отсутствует

Аксаково

54,0° с.ш., 54,1° в.д., 350 м

3

Отсутствует

Отсутствует

Уфа

54,4° с.ш., 55,5° в.д., 104 м

6

3

Отсутствует

Серноводск

53,6° с.ш., 51,2° в.д., 112 м

6

3

Отсутствует

Безенчук

Степная зона к востоку от меридиана 47° в.д.

52,6° с.ш., 49,3° в.д., 45 м 8 3

Отсутствует

Стерлитамак

53,4° с.ш., 56,0° в.д., 136 м

8

Отсутствует

Отсутствует

Верхнеуральск

53,5° с.ш., 59,1° в.д., 401 м

8

3

Отсутствует

Бреды

52,3° с.ш., 60,2° в.д., 309 м

8

3

Отсутствует

Оренбург

51,4° с.ш., 55,1° в.д., 115 м

8

3

Отсутствует

Перелюб

51,5° с.ш., 50,2° в.д., 72 м

Сухостепная зона к

8

востоку от мериди

6

ана 47° в.д.

Отсутствует

Ершов

51,2° с.ш., 48,2° в.д., 110 м

11

6

Отсутствует

Александров Гай

50,1° с.ш., 48,5° в.д., 23 м

8

8

3

1981

-2021 годы

Лесостепная зона к востоку от меридиана 47° в.д.

Красноуфимск

56,4° с.ш., 57,5° в.д., 205 м

11

Отсутствует

Отсутствует

Сарапул

56,3° с.ш., 53,4° в.д., 135 м

11

Отсутствует

Отсутствует

Чулпаново

54,3° с.ш., 50,2° в.д., 76 м

17

Отсутствует

Отсутствует

Янаул

56,2° с.ш., 54,5° в.д., 98 м

17

Отсутствует

Отсутствует

Дуван

55,4° с.ш., 57,5° в.д., 337 м

14

Отсутствует

Отсутствует

Аксаково

54,0° с.ш., 54,1° в.д., 350 м

11

Отсутствует

Отсутствует

Уфа

54,4° с.ш., 55,5° в.д., 104 м

8

3

Отсутствует

Серноводск

53,6° с.ш., 51,2° в.д., 112 м

14

3

Отсутствует

Степная зона к востоку от меридиана 47° в.д.

Безенчук

52,6° с.ш., 49,3° в.д., 45 м

11

6

Отсутствует

Стерлитамак

53,4° с.ш., 56,0° в.д., 136 м

8

3

Отсутствует

Верхнеуральск

53,5° с.ш., 59,1° в.д., 401 м

17

6

Отсутствует

Бреды

52,3° с.ш., 60,2° в.д., 309 м

11

8

Отсутствует

Оренбург

51,4° с.ш., 55,1° в.д., 115 м

8

3

3

Перелюб

51,5° с.ш., 50,2° в.д., 72 м

3

6

3

Сухостепная зона к востоку от меридиана 47° в.д.

Ершов

51,2° с.ш., 48,2° в.д., 110 м

14

Отсутствует

3

Александров Гай

50,1° с.ш., 48,5° в.д., 23 м

11

Отсутствует

6

4. Оценка степени уязвимости зернопроизводящих территорий при дефиците влаги в условиях изменения климата в пределах Предуралья, Заволжья и юга Урала

Для выявления наиболее уязвимых при проявлении резкого дефицита влаги зернопроизводящих территорий и оконтуривания их границ нами предложена совокупность количественных показателей: снижение абсолютного минимума сумм осадков за май-июнь (% его величины); прирост числа лет с осадками за май-июнь от 26 до 50 % среднего многолетнего количества (% лет); появление лет с осадками за май-июнь от 10 до 25 % среднего многолетнего количества (% лет); прирост числа лет с осадками за май-июнь от 10 до 25 % среднего многолетнего количества (% лет); появление лет с осадками за май-июнь менее 10 % среднего многолетнего количества (% лет); прирост числа лет с осадками за май-июнь менее 10 % среднего многолетнего количества (% лет); средние многолетние запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см в фазу колошения (мм); коэффициент вариации средних многолетних запасов продуктивной влаги в почве в фазу колошения; высотное расположение относительно уровня моря.

Указанные количественные показатели были соотнесены с качественными характеристиками, а именно с таксономией природно-сельскохозяйственного районирования, преобладающим генетическим подтипом почвы и его гранулометрическим составом (табл. 4).

Несмотря на то, что особенности орографии (42) в отдельных случаях могут вызывать некоторое отклонение полученных оценок от общей закономерности, она, тем не менее, сохраняется и существующие в ней тенденции наглядно прослеживаются. Если сравнить изменение процентного снижения величины абсолютного минимума сумм осадков за май-июнь по природно-ландшафтным земледельческим провинциям, то процентное снижение для Предуральской лесостепной провинции (29 %) оказывалось близким аналогичному показателю для степной зоны (Заволжская и Казахстанская степные провинции) (25 %). При этом смещение на север составляло до 3 ° широты.

Если расположить стации по нарастанию высоты над уровнем моря, то наибольшее процентное снижение величины абсолютного минимума сумм осадков за май-июнь наблюдалось для агроландшафтов, расположенных на высотах до 100 м — 38 %. Для агроландшафтов на высотах от 100 до 200 м этот показатель составлял 32 %, для возвышенностей в среднем — 19 %. Высотное расположение станций также влияло на повторяемость 482

резкого дефицита осадков. Он был более выражен для низинных агроландшафтов по сравнению с более возвышенными. Например, это следует из сравнения станций Оренбург и Перелюб (Заволжская степная провинция) и Ершов и Александров Гай (Заволжская сухостепная провинция). Изменение средних запасов продуктивной влаги и коэффициента их вариации отражало совокупное влияние широтной и высотной поясности, однако средние запасы продуктивной влаги на черноземах легкосуглинистых и среднесуглинистых в целом оказались несколько меньше, чем на черноземах тя- желосуглинистых и глинистых.

Показатель

I II III IV V VI VII

Сарапул: 56,3 ° с.ш., 53,4 ° в.д., h = 135 м (Предуральская лесостепная провинция)

Серая лесная почва; среднесуглинистая

-

- 29 0 0 0 0 0 137/0,31

Красноуфимск: 56,4 ° с.ш., 57,5 ° в.д., h = 205 м (Предуральская лесостепная провинция) Темно-серая лесная почва, слабооподзоленная; тяжелосуглинистая

-

- 31 +11 0 0 0 0 134/0,34

Янаул: 56,2 ° с.ш., 54,5 ° в.д., h = 98 м (Предуральская лесостепная провинция)

Черноземы выщелоченные среднегумусные, среднемощные; глинистые и тяжелосуглинистые - 36 +11 0 0 0 0 111/0,36

Чулпаново: 54,3 ° с.ш., 50,2 ° в.д., h = 76 м (Предуральская лесостепная провинция)

Черноземы выщелоченные и обыкновенные; среднесуглинистые и тяжелосуглинистые

-

- 37 +11 0 0 0 0 86/0,38

Дуван: 55,4 ° с.ш., 57,5 ° в.д., h = 337 м (Предуральская лесостепная провинция)

Черноземы оподзоленные среднегумусные среднемощные; глинистые и тяжелосуглинистые

-

- 36 +8 0 0 0 0 169/0,25

Уфа: 54,4 ° с.ш., 55,5 ° в.д., h = 104 м (Предуральская лесостепная провинция)

Черноземы остаточно-карбонатные, среднегумусные, среднемощные; среднесуглинистые и легкосуглинистые

-

- 30 +2 3 0 0 0 89/0,44

Серноводск: 53,6 ° с.ш., 51,2 ° в.д., h = 112 м (Предуральская лесостепная провинция)

Черноземы обыкновенные и выщелоченные; среднесуглинистые и тяжелосуглинистые

-

- 4 +8 3 0 0 0 86/0,37

Безенчук: 52,6 ° с.ш., 49,3 ° в.д., h = 45 м (Заволжская степная провинция)

Черноземы обыкновенные; среднесуглинистые и легкосуглинистые

-

- 37 +3 6 +3 0 0 61/0,49

Стерлитамак: 53,4 ° с.ш., 56,0 ° в.д., h = 136 м (Заволжская степная провинция)

Черноземы обыкновенные, среднегумусные, среднемощные; глинистые и тяжелосуглинистые - 34 0 3 +3 0 0 108/0,49

Верхнеуральск: 53,5° с.ш., 59,1° в.д., h = 401 м (Казахстанская степная провинция) Черноземы обыкновенные, среднемощные; тяжелосуглинистые

-

- 3 +9 6 +3 0 0 94/0,58

Бреды: 52,3 ° с.ш., 60,2 ° в.д., h = 309 м (Казахстанская степная провинция)

Черноземы карбонатные среднемощные и маломощные; глинистые и тяжелосуглинистые

-

- 7 + 3 8 +5 0 0 64/0,55

Оренбург: 51,4 ° с.ш., 55,1 ° в.д., h = 115 м (Заволжская степная провинция)

Черноземы южные (террасовые); глинистые и тяжелосуглинистые

-

- 49 0 3 0 3 +3 78/0,46

Перелюб: 51,5 ° с.ш., 50,2 ° в.д., h = 72 м (Заволжская степная провинция)

Черноземы южные, малогумусные, маломощные; глинистые и тяжелосуглинистые

-

- 22 - 5 6 0 3 +3 42/0,66

Ершов: 51,2 ° с.ш., 48,2 ° в.д., h = 110 м (Заволжская сухостепная провинция) Темно-каштановая почва; тяжелосуглинистая

-

- 46 +3 0 - 6 3 +3 28/1,05

Александров Гай: 50,1 ° с.ш., 48,5 ° в.д., h = 23 м (Заволжская сухостепная провинция) Светло-каштановая почва; тяжелосуглинистая

-

- 58 +3 6 - 8 6 +3 26/0,98

Примечание. I — снижение абсолютного минимума сумм осадков за май-июнь, %, II — прирост числа лет с осадками за май-июнь от 26 до 50 % среднего количества, % лет, III — появление лет с осадками за май-июнь от 10 до 25 % среднего количества, % лет, IV — прирост числа лет с осадками за май-июнь от 10 до 25 % среднего количества, % лет, V — появление лет с осадками за май-июнь менее 10 % среднего количества, % лет, VI — прирост числа лет с осадками за май-июнь менее 10 % среднего количества, % лет, VII — средние запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см в фазу колошения (мм) и коэффициент вариации.

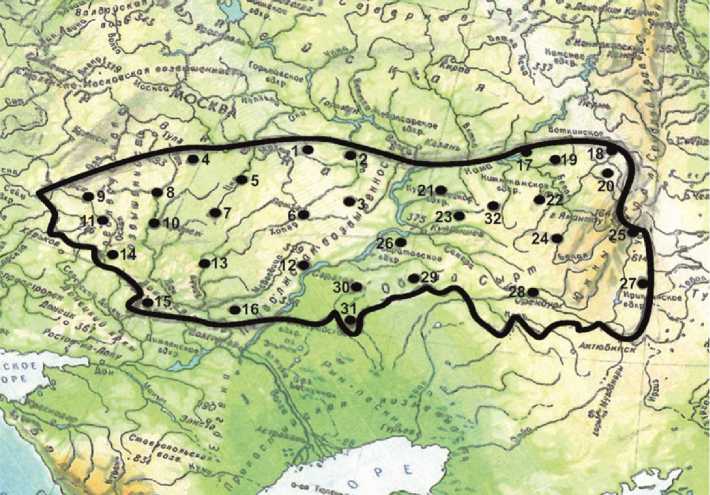

Разработанное мезорайонирование зоны неустойчивого увлажнения на европейской части России по степени уязвимости зернопроизводящих территорий в условиях дефицита атмосферной влаги при изменении климата (рис. 2) хоть и опирается на таксономию природно-сельскохозяйственного зонирования, границы выделенных провинций подвергнуты генерализации с учетом картографических данных о существующих типах ландшафтов, почвенного покрова и растительности (43-45).

Рис. 2. Мезорайонирование зоны неустойчивого увлажнения на территории европейской части России по степени уязвимости зернопроизводящих территорий при дефиците атмосферной влаги в условиях изменения климата: 1, 2, 3 — наиболее уязвимые подрегионы соответственно северная часть Предуральской лесостепной провинции, западная часть Заволжской степной провинции, Заволжская сухостепная провинция; А — область, где уязвимость при дефиците влаги возрастает, Б — область, где уязвимость при дефиците влаги снижается. Тонкие линии — границы провинций в пределах областей А и Б.

Мы выявили три наиболее уязвимых подрегиона (см. рис. 2). Первый регион — северная часть Предуральской лесостепной провинции с преобладанием выщелоченных черноземов, высотами над уровнем моря от 76 до 200 м, снижением абсолютного минимума осадков за май-июнь, превышающим - 35 %, и приростом числа лет с осадками за май-июнь от 26 до 50 % среднего многолетнего количества более 10 % лет. Второй регион — западная часть Заволжской степной провинции на обыкновенных и южных черноземах с высотами над уровнем моря от 45 до 115 м, снижением абсолютного минимума осадков за май-июнь от - 20 до - 35 % и приростом числа лет с осадками за май-июнь от 10 до 25 % среднего многолетнего количества более чем 3 % лет, а также появлением лет с осадками за май-июнь менее 10 % среднего многолетнего значения. Третий регион — Заволжская сухостепная провинция на каштановых почвах с высотами над уровнем моря от 23 до 110 м, снижением абсолютного минимума осадков за май-июнь от - 45 до - 70 %, появлением и приростом числа лет с осадками за май-июнь менее 10 % среднего многолетнего количества 3 % лет.

Область А, где уязвимость в отношении дефицита влаги возрастала, включала более возвышенные местности, относящиеся к южной части Пре-дуральской лесостепной провинции и восточной части Заволжской степной провинции, а также часть Казахстанской степной провинции, примыкающую к отрогам Уральских гор. Область Б, где уязвимость при дефиците влаги снижалась, составляли Среднерусская лесостепная провинция, Южнорусская степная провинция и крайний север Маныческо-Донской сухостепной провинции. В отличие от области А, для области Б был характерен меньший перепад высот (см. рис. 2).

Таким образом, разработанный нами принцип выделения зернопроизводящих территорий, специализирующихся на выращивании ценных сортов ранних яровых зерновых культур и наиболее уязвимых в отношении дефицита влаги в условиях происходящих климатических изменений, основывался на использовании совокупности показателей, исходя из географических, временных, агроклиматических, почвенных и ландшафтных критериев. Это позволило получить более детальную и комплексную оценку влияния изменения климата на ведение земледелия. В частности, отмечено, что смещение границ уязвимых при дефиците влаги зернопроизводящих территорий в пределах зоны неустойчивого увлажнения на европейской части России происходит в северном направлении с вовлечением более увлажненных областей. Ранее, оценивая уязвимость полеводства к изменяющемуся климату в зоне осушаемых земель Нечерноземья Европейской России, мы показали, что расширение территорий, подверженных возрастающему риску переувлажнения посевов, также происходит в северном направлении (46).

Поскольку в Предуралье, Заволжье и на юге Урала весенне-летние засухи становятся более суровыми и частыми, управление климатически обусловленными земледельческими рисками следует фокусировать на эффективном управлении влагообеспеченностью и продуктивностью посевов. Эффективное управление влагообеспеченностью может быть достигнуто выбором наиболее оптимальных приемов среди агротехнических, лесомелиоративных, противоэрозионных и обводнительных мероприятий или комплексного их применения (47-49). Эффективное управление продуктивностью тесно связано с внедрением селекционных достижений и планированием размещения сортов и культур (50-52). Дифференциацию методов и стратегий для адаптации удобно осуществлять, исходя из степени засушливости, почвенных характеристик и типа ландшафта уязвимых зернопроизводящих территорий.

На лесостепных зернопроизводящих территориях, всхолмленных, с преобладанием выщелоченных и типичных черноземов к мерам по адаптации могут относиться снегонакопление и задержание стока талых вод (в зависимости от крутизны склонов); рыхление с крошкой, оборачивание пласта; использование в севооборотах культур, сберегающих влагу; применение противоэрозионного облесения; районирование более устойчивых к засухе сортов. На степных зернопроизводящих территориях, низинных/всхолм-ленных, на обыкновенных и южных черноземах могут быть эффективны снегонакопление (с задержанием стока талых вод), снегозадержание; безотвальная обработка почвы с оставлением стерни; увеличение площади чистых паров; конструирование водорегулируюших лесных полос; использование высокопродуктивных и засухоустойчивых сортов. На сухостепных зернопроизводящих территориях, низинных и на каштановых почвах, обладающих пылеватой структурой и пониженной водопроницаемостью следует использовать снегозадержание; глубокую пахоту, боронование и культивацию; применение в севооборотах видов культур с глубокой корневой системой; совершенствование конструкции полезащитных/ветроломных полос; районирование сортов, высоко толерантных к засухе.

Отметим, что обозначенные нами меры эффективного управления влагообеспеченностью посевов в изменяющемся климате во многом соответствуют применяемым в сходных по климату и почвам зарубежных зернопроизводящих регионах. В этом отношении для сравнения, например, могут выступать канадские провинции Манитоба. Саскачева и Альберта (Manitoba, Saskatchewan, Alberta), специализирующиеся на производстве яровой пшеницы и ярового ячменя (53, 54). Среди адаптационных стратегий в канадском сельскохозяйственном секторе следует выделить совершенствование полезащитных полос для ослабления усиливающейся ветровой эрозии почвы посредством улучшения их конструкции и оптимального подбора состава древесных пород и кустарниковых насаждений. Также прослеживается сходство в методологиях и подходах для эффективного управления продуктивностью посевов за счет внедрения селекционных достижений и планирования размещения сортов, устойчивых к стрессу засухи. В качестве примера зарубежных разработок можно привести результаты применительно к генотипам пшеницы (55-57). Внимание уделяется выведению сортов твердой пшеницы, высокотолерантных к засухе и отличающихся жаростойкостью (58, 59). Последнее становится актуальным для ареала возделывания твердой пшеницы в восточной части Средиземноморья вследствие более частых проникновений горячего воздуха из близлежащих пустынь. Поэтому при нарастающих экстремальных проявлениях изменений климата накопленный мировой опыт исследований может послужить базисом для расширения пространственно-ориентированных возможностей с целью адаптации через принятие оптимальных управленческих решений.

Итак, наши данные позволяют судить об изменяющихся во времени пространственных масштабах охвата территорий с появлением экстремального дефицита осадков в мае-июне, отвечающего условиям экстремальной весенне-летней засухи. На основе разработанного мезорайонирования зоны неустойчивого увлажнения на европейской части России выявлены наиболее уязвимые в отношении дефицита влаги в условиях происходящих климатических изменений зернопроизводящие территории, которые специализируются на выращивании ценных сортов ранних яровых зерновых культур. В своем исследовании мы разделили период с 1945 по 2021 годы на два временных интервала (до и после 1981 года), различающихся по степени антропогенного влияния на климат, поскольку хозяйственная деятельность человека вносит все более весомый вклад в суровость и частоту проявления экстремальных погодно-климатических ситуаций. Использование таких агроклиматических индикаторов, как абсолютный минимум осадков и повторяемость лет с их резкими дефицитами, дало возможность дифференцировать зону неустойчивого увлажнения по степени уязвимости при недостатке атмосферной влаги в пространственно-временном масштабе и судить о направленности тенденций в изменении засушливости. Введение почвенных характеристик служило важным компонентом для сравнения, поскольку от свойств почв зависит проницаемость и сохранение поступившей влаги, запасы которой часто оказываются критическими при прохождении стадий формирования конечного урожая ранних яровых зерновых культур. Учет высотного расположения зернопроизводящих территорий в изменяющемся климате становится неотъемлемым атрибутом мезорайонирования, поскольку этот фактор влияет на термический режим и интенсивность испарения. На основании данных метеорологических станций проведено сравнение лет с экстремальным дефицитом осадков, что позволило оценить, какая часть площади зоны неустойчивого увлажнения охватывалась условиями экстремальной засушливости, вызывающими чрезвычайные недороды. В 1946 и 1981 годах экстремальный дефицит осадков наблюдался в областях к западу от среднего течения р. Волги, находящихся под влиянием зонального типа атмосферной циркуляции. В 1975, 1998 и 2010 годах им была охвачена очень обширная территория, включая области к востоку от среднего течения р. Волги, где проявлялось влияние меридионального типа атмосферной циркуляции. Поскольку 1975 год относится к первому периоду, а 1998 и 2010 годы — ко второму, то соотношение таких лет по периодам составляло 1:2. Это свидетельствует о том, что в будущем нельзя исключать учащения крупномасштабных резких дефицитов атмосферной влаги, приводящих к катастрофическим засухам, и потребуется разработка эффективных мер для смягчения их последствий. Также из полученных результатов можно заключить, что смещения границ уязвимых при дефиците влаги зернопроизводящих территорий в пределах зоны неустойчивого увлажнения на европейской части России осуществляется в северном направлении с вовлечением более увлажненных областей. В условиях нарастающих изменений глобального климата это согласуется с общей тенденцией распространения суровых засух по направлению к полюсам.

Список литературы Выявление уязвимых для дефицита влаги зернопроизводящих территорий на основе мезорайонирования зоны неустойчивого увлажнения при изменении климата в европейской части России

- Dai A. Drought under global warming: a review. WIREs Clim. Change, 2011, 2(1): 45-65 (doi: 10.1002/wcc.81).

- Pachauri R.K., Allen M.R., Barros V.R., Broome J., Cramer W., Christ R., Church J.A., Clarke L., Dahe Q., Dasgupta P., Dubash N.K., Edenhofer O., Elgizouli I., Field C.B., For-ster P., Friedlingstein P., Fuglestvedt J., Gomez-Echeverri L., Hallegatte S., Hegerl G., Howden M., Jiang K., Cisneros B.J., Kattsov V., Lee H., Mach K.J., Marotzke J., Mastran-drea M.D., Meyer L., Minx J., Mulugetta Y., O'Brien K., Oppenheimer M., Pereira J.J., Pichs-Madruga R., Plattner G.-K., Pörtner H.-O., Power S.B., Preston B., Ravindranath N.H., Reisinger A., Riahi K., Rusticucci M., Scholes R., Seyboth K., Sokona Y., Stavins R., Stocker T.F., Tschakert P., van Vuuren D., van Ypersele J.-P. Climate change 2014: synthesis report. Contribution of working groups I, II and III to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change /R.K. Pachauri, L.A. Meyer (eds.). IPCC, Geneva, Switzerland, 2014.

- Mukherjee S., Mirsha A.K. Increase in compound drought and heatwaves in a warming world. Geophysical Research Letters, 2021, 48(1): e2020GLO90617 (doi: 10.1029/2020GL090617).

- Chandrosekara S.S., Known H.H., Vithanage M., Obeysekera J., Kim T.-W. Drought in South Asia: a review of drought assessment and prediction in South Asia countries. Atmosphere, 2021, 12(3): 369 (doi: 10.3390/atmos12030369).

- Wang L., Chen W., Fu Q., Huang C., Wang Q., Chotamanonsan C., Limsacul A. Super drought over East Asia since 1960 under the impacts of global warming and decadal variability. Interna-tional Journal of Climatology, 2022, 42(9): 4508-4521 (doi: 10.1002/joc.7483).

- Kesgin E., Yaldiz S.G., Güçlü Y.S. Spatiotemporal variability and trends of droughts in the Med-iterranean costal region of Turkiye. International Journal of Climatology, 2024, 44(4): 1035-1057 (doi: 10.1002/joc.8370).

- Jha V.D., Gujrati A., Singh R.P. Complex network theoretic assessment of precipitation-driven meteorological drought in India: past and future. International Journal of Climatology, 2022, 42(6): 3274-3289 (doi: 10.1002/joc.7397).

- Zang Y., Hao Z., Feng S., Zang X., Hao F. Comparison of changes in compound dry and hot events in China based on different drought indicators. International Journal of Climatology, 2022, 42(16): 8133-8145 (doi: 10.1002/joc.7698).

- Mateus N.P.A., Marengo J.A., Cunha A.P.M.A, Diogo A.M., António J.F. Spatial-temporal characterization of droughts in Angola. International Journal of Climatology, 2023, 44(2): 370-392 (doi: 10.1002/joc.8329).

- Hoell F., Magadzire T., McNally A., Eisheid J. Multiyear dry periods in Southern Africa. Inter-national Journal of Climatology, 2023, 43(7): 3225-3246 (doi: 10.1002/joc.8026).

- Aryal Y., Zhu J. Spatial and temporal variability of drought patterns over the Central United States from observations and regional climate models. Journal of Meteorological Research, 2021, 35(2): 295-312 (doi: 10.1007/s13351-021-0045-y).

- Asong Z.E., Wheater H.S., Bonsal B., Rozavi S., Kurkute S. Historical drought patterns over Canada and their teleconnections with large-scale climate signals. Hydrology and Earth System Sciences, 2018, 22(6): 3105-3124 (doi: 10.5194/hess-22-3105-2018).

- Andrade-Gómez L., Cavozos T. Historical meteorological droughts over the CORDEX-CAM (Central America, Caribbean and Mexico) domain. Evaluating the simulation of dry-hot spots with RegCM4. International Journal of Climatology, 2024, 44(4): 1110-1134 (doi: 10.1002/joc.8374).

- Sgzoi L.C., Lovino M.A., Berbery E.H., Muller G.V. Characteristics of droughts in Argentina’s Core Crop Region. Hydrology and Earth System Sciences, 2021, 25(5): 2475-2490 (doi: 10.5194/hess-25-2475-2021).

- Brito S.S.B., Cunha A.P.M.A., Cunningham C.C., Alvalá R.C., Marengo J.A., Carvalho M.A. Frequency, duration and severity of drought in the Semiarid Northeast Brazil region. International Journal of Climatology, 2018, 38(2): 517-529 (doi: 10.1002/joc.5225).

- Possega M., Ojeda M.G.-V., Gámiz-Fortis S.R. Multi-scale analysis of agricultural drought propagation on the Iberian peninsula using non-parametric indices. Water, 2023, 15(11): 2032 (doi: 10.3390/w15112032).

- Romano E., Petrangelli A.B., Salerno F., Guyennon N. Do recent meteorological drought events in central Italy result from long-term trends or increasing variability? International Journal of Climatology, 2022, 42(7): 4111-4128 (doi: 10.1002/joc.7487).

- Srdjevic B., Srdjevic Z., Benka P. Extreme rainless periods in Pannonian Basin. International Journal of Climatology, 2022, 42(16): 8568-8590 (doi: 10.1002/joc.7748).

- Tall M., Sylla M.B., Dajuma A., Almazrou M., Houteta D.K., Klutse N.A.B., Dosio A., Len-nard C., Drioutch F., Diethiou A., Giorgi F. Drought variability, changes and hot spots across to African continent during the historical period (1928-2017). International Journal of Climatology, 2023, 43(16): 7795-7818 (doi: 10.1002/joc.8293).

- Rashid M.M., Beecham S. Characterization of meteorological droughts across South Australia. Meteorological Applications RMetS. Science and Technology for Weather and Climate, 2019, 26(4): 556-568 (doi: 10.1002/met.1783).

- Depsky N., Pons D. Meteorological droughts are projected to worsen in Central America’s dry corridor throughout the 21st century. Environmental Research Letters, 2020, 16(1): 014001 (doi: 10.1088/1748-9326/abc5e2).

- Zahradníček P., Trnka M., Brázdil R., Možný M., Štěpánek P., Hlavinka P., Žalud Z., Malý A., Semerádová D., Dobrovolný P., Reznickova L. The extreme drought episode of August 2011—May 2012 in the Czech Republic. Journal of Climatology, 2015, 35(11): 3335-3352 (doi: 10.1002/joc.4211).

- Caloiero T., Veltri S., Caloiero P., Frustaci F. Drought analysis in Europe and in the Mediterra-nean basin using standardized precipitation index. Water, 2018, 10(8): 1043 (doi: 10.3390/w10081043).

- Naumann G., Podestá G., Marengo J., Luterbacher J., Bavera D., Acosta Navarro J., Arias Muñoz C., Barbosa P., Cammalleri C., Cuartas A., de Estrada M., de Felice M., de Jager A., Escobar C., Fioravanti G., Giordano L., Harst Essenfelder A., Hidalgo C., Leal de Moraes O., Maetens W., Magni D., Masante D., Mazzeschi M., Osman M., Rossi L., Seluchi M., de los Milagros Skansi M., Spennemann P., Spinoni J., Toreti A., Vera C.A. Extreme and long-term drought in the La Plata Basin: event evolution and impact assessment until September 2023. Publi-cations Office of the Europe Union, Luxembourg, 2022 (doi: 10.2760/62557).

- Lesk C., Rowhani P., Ramankutty N. Influence of extreme weather disasters on global crop production. Nature, 2016, 529(7584): 84-87 (doi: 10.1038/nature16467).

- Zhang Y., Hao Z., Jiang T., Sing V.P. Global warming increases risk from compound dry-hot events to human and agricultural systems. International Journal of Climatology, 2023, 43(14): 6706-6719 (doi: 10.1002/joc.8229).

- Meza I., Siebert S., Doll P., Kusche J., Herbert C., Rezae E.E., Nouri H., Gerdener H., Popat E., Frischen J., Naumann G., Vogt J.V., Walz Y., Sebesvari Z., Hagenlocheret M. Global-scale drought risk assessment for agricultural systems. Natural Hazards and Earth Sciences, 2020, 20(2): 695-712 (doi: 10.5194/nhess-20-695-2020).

- Ribeiro A.F.S., Russo A., Gouveia C.M., Páscoa P., Zscheischler J. Risk of crop failure due to compound dry and hot extremes estimated with nested copulas. Biogeosciences, 2020, 17(19): 4815-4830 (doi: 10.5194/bg-17-4815-2020).

- He Y., Fang J., Xu W., Shi P. Substantial increase of compound droughts and heatwaves in wheat growing seasons worldwide. International Journal of Climatology, 2022, 42(10): 5038-5054 (doi: 10.1002/joc.7518).

- Николаев М.В. Современный климат и изменчивость урожаев (зерновые регионы умеренного пояса). СПб, 1994.

- National Aeronautics and Space Administration Goddard Institute for Space Studies. GISS surface temperature analysis (GISTEMP v4). Режим доступа: https://data.giss.nasa.gov/gistemp/. Без даты.

- Селянинов Г.Т. Принципы агроклиматического районирования СССР. В сб.: Вопросы аг-роклиматического районирования СССР. М., 1958: 7-14.

- Средние многолетние и вероятностные характеристики запасов продуктивной влаги под озимыми и ранними яровыми зерновыми культурами: Справочник. Том 1. Европейская территория СССР, Свердловская, Курганская и Челябинская области /Под ред. Л.С. Кельчевской Л., 1979.

- Константинов А.Р., Химин Н.М. Применение сплайнов и методов остаточных отклонений в гидрометеорологии. Л., 1983.

- Дзердзеевский Б.Л. Циркуляционные механизмы в атмосфере северного полушария в XX столетии. В сб.: Материалы метеорологических исследований. М., 1968: 1- 24.

- Кононова Н.К. Классификация циркуляционных механизмов Северного полушария по Б.Л. Дзердзеевскому. М., 2009.

- Черенкова Е.А., Семенова И.Г., Кононова Н.К., Титкова Т.Б. Засухи и динамика синоптических процессов на юге Восточно-Европейской равнины в начале XXI века. Аридные экосистемы, 2015, 21(2/63): 5-15.

- Li X., You Q., Ren G., Wang S., Zhang Y., Yang J., Zheng G. Concurrent droughts and hot extremes in northwest China from 1961 to 2017. International Journal of Climatology, 2019, 39(4): 2186-2196 (doi: 10.1002/joc.5944).

- Kim D.-S., Jun S.-Y., Lee M.-I., Kung J.-S. Significant relationship between Arctic warming and East Asia hot summers. International Journal of Climatology, 2022, 42(16): 9530-9538 (doi: 10.1002/joc.7844).

- Zhang X., Pang X., Zhang X., Wu B. Impacts of recent inter-decadal shift in the summer Arctic dipole on variability on atmospheric circulation over Eurasia. Atmosphere, 2024, 15(1): 71 (doi: 10.3390/atmos15010071).

- Министерство сельского хозяйства СССР — Главное управление землепользования и землеустройств. Природно-сельскохозяйственное районирование земельного фонда СССР. М., 1984.

- Silvestri L., Saraceni M., Cerlini P.B. Links between precipitation, circulation weather types and orography in Central Italy. International Journal of Climatology, 2022, 42(11): 5807-5825 (doi: 10.1002/joc.7563).

- Ландшафтная карта СССР /Под ред. А.Г. Исаченко. М., 1988.

- Почвенная карта РСФСР /Под ред. В.М. Фридланд. М., 1988.

- Национальный атлас России. Том 2. Природа. Экология. ПКО «Картография», 2007: 370-371.

- Николаев М.В. Климатические изменения и ведение полеводства в зоне осушаемых земель Европейского Нечерноземья России: уязвимость и адаптация. Сельскохозяйственная биология, 2023, 58(1): 60-74 (doi: 10.15389/agrobiology.2023.1.60rus).

- Эдельгериев Р.С.Х., Иванов А.Л., Донник И.М. и др. Национальный доклад «Глобальный климат и почвенный покров России: проявление засухи, меры предупреждения, борьбы, ликвидации последствий и адаптационные мероприятия (сельское и лесное хозяйство)». Том 3. Коллективная монография. М., 2021 (doi: 10.52479/978-5-6045103-9-1).

- Vogel E., Meyer R. Chapter 3. Climate change, climate extremes, and global food production — аdaptation in the agricultural sector. In: Resilience. The science of adaptation to climate change /Z. Zommers, K. Alverson (eds.). Elsevier, 2018: 31-49 (doi: 10.1016/B978-0-12-811891-7.00003-7).

- Sisto N.P., Severinov S., Aboite S., Manrique G. Growing crops in arid, drought-prone environments: adaptation and mitigation. Hydrology, 2022, 9(8): 129 (doi: 10.3390/hydrology9080129).

- Гулаева Н.В., Сюков В.В., Шевченко С.Н., Зуева А.А., Чернов С.Е., Ловассер У., Бёр-нер А., Кочерина Н.В., Чесноков Ю.В. Оценка линии картирующей популяции ITMI и кар-тирование QTL у яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) в условиях Среднего Поволжья (каталог). Безенчук, 2020.

- Arif M.A.R., Shokat S., Plieske J., Ganal M., Lohwasser U., Chesnokov Y.V., Kocherina N.V., Kulwal P., Kumar N., McGuire P.E., Sorrells M.E., Qualset C.O., Börner A. A SNP-based genetic dissection of versatile traits in bread wheat (Triticum aestivum L.). The Plant Journal, 2021, 108(4): 960-976 (doi: 10.1111/tpj.15407).

- Chesnokov Yu.V., Mirskaya G.V., Kanash E.V., Kocherina N.V., Börner A. Mapping of QTL in bread wheat (Triticum aestivum L.) grown in controlled conditions of agrobiopoligon with different doses of nitrogen supplying. V Жученковские чтения в рамках Международной научно-практической конференции «Развитие устойчивого сельскохозяйственного производства». Большие Вяземы, 24-36 сентября 2019 года /Под ред. В.М. Косолапова, А.П. Глинушкина. Большие Вяземы, 2022, 1: 20-29 (англ.).

- Canada in a changing climate: national issues report /F.J. Warren, N. Lulham (eds.). Government of Canada, Ottawa, 2021 (doi: 10.4095/328384).

- Kulshreshtra S. Resiliency of Prairie agriculture to climate change. In: Climate change and agri-culture /S. Hussein (ed.). IntechOpen, 2018 (doi: 10.5772/intechopen.87098).

- Poggi G.M., Corneti S., Alosi I., Ventura F. Phenotypic variability for early drought stress re-sistance in tetraploid wheat accessions correlates with terminal drought performance. Journal of Agronomy and Crop Sciences, 2024, 210(2): e12691 (doi: 10.1111/jac.12691).

- Gokkuş M.K., Dumlupinar Z., Degirmenci H. Drought resistance, quality characteristics and water-yield relationships of some wheat (Triticum aestivum L.) lines of varieties. Journal of Agron-omy and Crop Sciences, 2024, 210(1): e12678 (doi: 10.1111/jac.12678).

- Marone D. Russo M.A., Mozos A., Ficco D.B.M., Laido G., Mastrangelo A.M., Borrelli G.M. Importance of landraces in cereal breeding for stress tolerance. Plant, 2021, 10(7): 1267 (doi: 10.3390/plants10071267).

- Mohammadi P., Etmina A., Shoshtar L. Agro-physiological characteristics of durum wheat genotypes under drought conditions. Experimental Agriculture, 2019, 55(3): 484-499 (doi: 10.1017/S0014479718000133).

- Sakumaran S., Reynolds M.P., Sansaloni C. Genome-wide association analyses identify QTL hotspots for yield and component traits in durum wheat grown under yield potential, drought, and heat stress environments. Frontiers in Plant Science, 2018, 9: 1-16 (doi: 10.3389/fpls.2018.00081).