Выявление волокнистых астроцитов на гистологических срезах гиппокампов при использовании двух различных способов импрегнации серебром

Автор: Казьмин В.И., Даценко А.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Макро- и микроморфология

Статья в выпуске: 4 т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель: выделение клеток волокнистой астроцитарной глии на гистологических срезах гиппокампов при использовании двух различных растворов солей серебра. Материал и методы. Гистологические срезы гиппокампов кроликов, разделенные на две группы, импрегнировали растворами азотнокислого и бромистого серебра. Результаты. На гистологических срезах гиппокампов 1-й группы импрегнировались коротколучистые волокнистые астроциты (ВА). Около круглых ядер наблюдали различную плотность расположения глиофибрилл. Во 2-й группе импрегнировались длиннолучистые ВА с радиально расходящимися тонкими глиофибриллярными отростками. Заключение. Правильное представление об истинной структуре многоотростчатых клеток (содержащих глиофибриллы) можно получить при сравнительном изучении и анализе гистологических препаратов, окрашенных с помощью различных методов импрегнации солями серебра.

Аргирофилия, астроциты, гиппокамп, головной мозг, импрегнация серебром

Короткий адрес: https://sciup.org/14918567

IDR: 14918567

Текст научной статьи Выявление волокнистых астроцитов на гистологических срезах гиппокампов при использовании двух различных способов импрегнации серебром

ство переходных форм [2]. Это в полной мере относится к импрегнации серебром [3]. В ранних работах гистологи использовали широкий диапазон методик серебрения, чтобы свести к минимуму невыявление клеток и их компонентов [4].

При проведении экспериментальных исследований в натурных условиях для получения результатов в кратчайшие сроки используются простые нетрудоемкие способы импрегнации серебром гистологических срезов головного мозга [5, 6]. Поэтому применение двух-трех методов окраски, хорошо зарекомендовавших себя на выявлении одной группы клеток, является необходимым условием для получения полной морфологической картины.

Цель: выделение клеток волокнистой астроцитарной глии на гистологических срезах гиппокампов при использовании двух различных растворов солей серебра.

Материал и методы. Для гистологического исследования использовали 5 интактных кроликов. Головной мозг фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине, выделяли гиппокампы и резали их на замораживающем микротоме. Поперечные серийные срезы разделяли на две группы, в которых объединялись последовательные четные и нечетные срезы. Срезы 1-й группы предварительно по 15 мин обрабатывали в 0,05%-ном растворе сукцината натрия и водном растворе гидроокиси натрия рН=11,5. Импрегнировали 4%-ным азотнокислым серебром с добавлением 1 %-ной уксусной кислоты рН=4,5 (на 2 мл AgNO32-3 капли уксусной кислоты). Для восстановления серебра использовали 0,05%-ный раствор гидрохинона. Гистологические срезы 2-й группы импрегнировали по способу, описанному в работе [6].

Процедуры экспериментов на животных соответствовали требованиям Хельсинкской декларации 1975 г. (пересмотр 1983 г.).

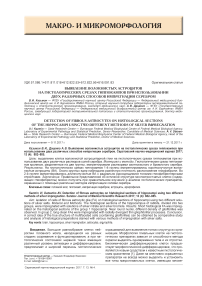

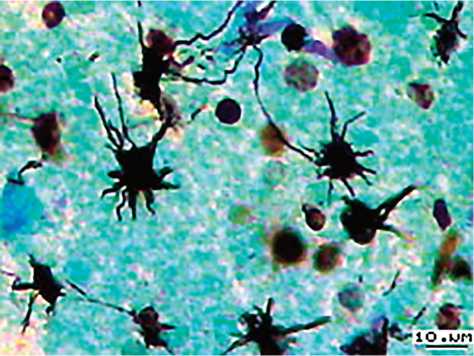

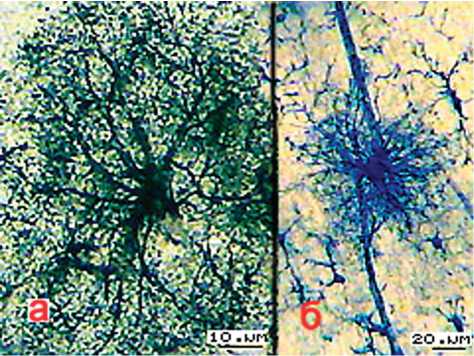

Результаты. На гистологических срезах 1-й группы во всех слоях гиппокампа волокнистые астроциты (ВА) представлены аргирофильными ядрами и глиофибриллами, являющимися продуктом синтеза этих клеток (рис. 1). По ВА радиарных слоев гиппокампа можно проследить отдельные морфологические формы дифференцировки астроцитов. В зависимости от уровня зрелости ВА на ранних этапах импрегнируются круглые ядра и короткие отрезки глиофибрилл (рис. 2 а ). Активация внутриклеточных процессов приводит к нарастанию массы глио-фибриллярных волокон (рис. 2 б ). Часто фибриллы расположены неравномерно, образуя плотные сгущения. На последующих этапах дифференцировки ядра ВА импрегнируются менее четко или не проявляются вовсе (рис. 2 в, г ). Количество фибрилл увеличивается, и они радиально расходятся от центра клеток (рис. 3 а ). Некоторые глиофибриллярные отростки (часто один отросток) подходят к стенкам сосудов в виде сосудистых ножек, формируя краевую глиальную мембрану (рис. 3 б, в ). Перикапиллярные ножки могут рассматриваться как структуры, облегчающие обмен с кровью.

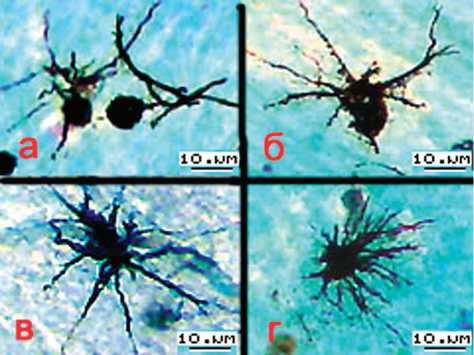

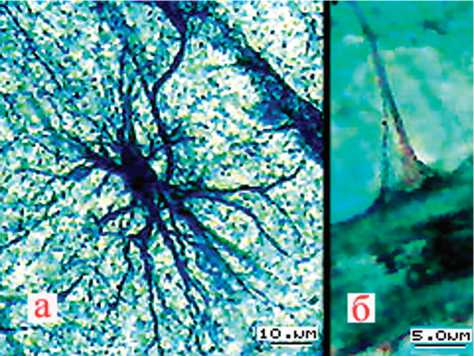

В ориентальных, радиарных и лакунарных слоях гиппокампов 2-й группы гистологических срезов длиннолучистые ВА (звездчатые клетки) располагаются около сосудов, а некоторые из них своими центральными зонами примыкают к сосудистым стенкам, направляя радиально тонкие длинные глио-фибриллярные отростки (рис. 4).

Между глиофибриллами и даже на некотором удалении от их дистальных концов размещается

Рис. 1. Лакунарный слой гиппокампа. Коротколучистые ВА. Импрегнация азотнокислым серебром. Ув. объектива 40

Рис. 2. Радиарный слой гиппокампа. Дифференцировка коротколучистых ВА. Импрегнация азотнокислым серебром.

Ув. объектива 40

Рис. 3. Лакунарный слой гиппокампа: а — многоотростчатый коротколучистый ВА; б — длинный отросток ВА в контакте со стенкой сосуда; в — концевой отдел сосудистой ножки ВА. Импрегнация азотнокислым серебром. Ув. объектива 40 ( б ), 100 ( а, в )

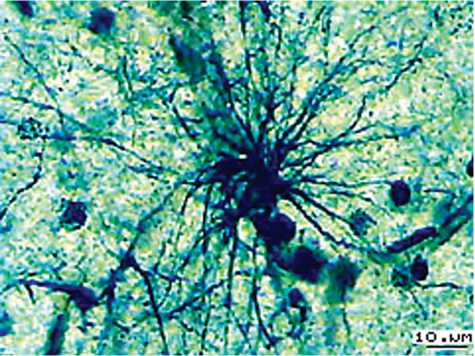

мелкая аргирофильная зернистость (рис. 5 а ). При малых увеличениях на гистологических срезах гиппокампов такие участки выглядят отдельными темными кустиками или, при групповом расположении, в виде продольных дорожек около сосудов (рис. 5 б ). Ядра клеток не импрегнируются. Редко встречаются тела ВА, заполненные фибриллярным веществом. Около стенок сосудов краевые отделы глиофибрил-лярных отростков ВА формируют сосудистые ножки (рис. 6 а, б ). В белом веществе (alveus, бахромка) под эпендимальным слоем, в отличие от гистологических срезов 1-й группы, контрастно импрегнируются длиннолучистые астроциты.

Обсуждение. В гистологических руководствах по гистологии коротко- и длиннолучистыми клетками называют соответственно плазматические и волокнистые астроциты [7, 8]. Эта терминология может быть применена в настоящем исследовании для обозначения двух групп ВА, импрегнированных разными солями серебра. Клетки, содержащие короткие гли-офибриллы, или коротколучистые ВА, размещаются во всех слоях гиппокампов кроликов, часто удлиняя один из отростков в направлении ближайшего кровеносного сосуда. Эти клетки более подвижны, имеют различную степень дифференцирования и демонстрируют большое разнообразие импрегнированных глиальных фибрилл, отличных по длине, толщине и расположению относительно ядра клетки.

Не все коротколучистые ВА гиппокампов интактного головного мозга кроликов имеют контакты с кровеносными сосудами, и этого вполне достаточно для поддержания нормального функционирования структур нервной ткани. Все остальные клетки, вероятно, составляют резерв, который в патологических условиях подключается для компенсации дефицита кислорода и других компонентов метаболизма. Осуществляется дифференцировка астроцитов в соответствии с особенностями их функционирования [9].

Длиннолучистые астроциты, импрегнированные бромистым серебром, теснейшим образом связаны с сосудами и выполняют функцию обеспечения обмена между кровью и нейронами [10]. Тонкие длинные глиофибриллярные отростки достигают отдаленных от сосудов частей нейропиля и осуществляют перенос метаболитов.

Расположение тела ВА на стенках сосудов увеличивает площадь контакта и возможность быстрого реагирования на изменение кровоснабжения сосудов головного мозга. Полнее осуществляется транспорт веществ, извлекаемых из крови. Такая морфологическая структура предполагает ее специфическую роль в реализации метаболизма нервной ткани. Кроме этого, с большей эффективностью происходит передача и продвижение пульсовых волн от сосудов к содержимому внутри и снаружи клеток. Сбалансированность системы «астроцит — капилляр» обеспечивает стабильность функций головного мозга [9].

На конечных этапах дифференцировки астроцитов проявляется специализация конкретных форм клеток. Можно отметить, что ВА различаются не только характером дифференцировки, но и ее степенью. Наблюдаются мало- и высокодифференцированные клетки с более энергичным синтезом глиофибрилл [11].

Заключение. Хорошо отлаженная методика выделения нейроглиальных клеток в конкретном отделе головного мозга у одного вида экспериментальных животных не является гарантией такого же результата в другой топографической области и у животных других видов. Расхождения в получении данных по

Рис. 4. Радиарный слой гиппокампа. Длиннолучистый астроцит, расположенный на стенке сосуда. Импрегнация бромистым серебром. Ув. объектива 40

Рис. 5. Лакунарный слой гиппокампа: а — мелкая аргирофильная зернистость заполняет пространства между гли-офибриллами длиннолучистых ВА; б — многоотростчатый ВА, расположенный около сосудов в виде кустика. Импрегнация бромистым серебром. Ув. объектива 40 ( а ), 16 ( б )

Рис. 6. Радиарный слой гиппокампа: а — утолщенный глиофибриллярный отросток подходит к стенке сосуда; б — концевой отдел сосудистой ножки длиннолучистого ВА. Импрегнация бромистым серебром. Ув. объектива 40 ( а ), 100 ( б )

импрегнации нейроглиальных клеток объясняются различиями их биохимического состава на этапах дифференцирования и функциональной активности [10]. Поскольку нет универсального метода выделения отростков всех нейроглиальных клеток на одном препарате, необходимо использовать различные способы окраски для морфологической идентификации клеток одного типа [3]. Применение двух и более способов импрегнации серебром астроцитарных клеток, с учетом многообразия их переходных форм и степени дифференцирования, позволяет полнее получать информацию о морфологическом и функциональном их состоянии. На гистологических срезах адекватнее отражается глиозная цито- и фиброархитектоника.

Присутствие и преобладание в слоях гиппокампа интактного головного мозга кроликов коротколучистых ВА, имеющих слабую степень дифференцирования (единичные глиофибриллы), свидетельствует об отсутствии факторов, возбуждающих их функциональную активность. Немногочисленные периваскулярные многоотростчатые клетки, определяемые как длиннолучистые астроциты, слабо импрегнируются солью бромистого серебра. Наряду с этим, они имеют зрелую клеточную форму, что свидетельствует о готовности выполнять повышенную функциональную нагрузку. При патологии, когда активная роль ВА возрастает, можно ожидать количественного увеличения клеток и качественного изменения их активности как отражение морфофункциональной дифференцировки [12]. Правильное представление об истинной структуре многоотростчатых клеток (содержащих глиофибриллы) можно получить при сравнительном изучении и анализе гистологических препаратов, окрашенных с помощью различных методов импрегнации солями серебра.

Список литературы Выявление волокнистых астроцитов на гистологических срезах гиппокампов при использовании двух различных способов импрегнации серебром

- Буравлев В. M., Вепринцев Б.Н., Викторов И. В. и др. Руководство по культивированию нервной ткани: Методы. Техника. Проблемы. М.: Наука, 1976; 352 с.

- Смирнов Л. И. Морфология нервной системы: глия и мезодерма. Госмедиздат УССР, 1935. Т. 1; 360 с.

- Войно-Ясенецкий M.B., Жаботинский Ю.М. Источники ошибок при морфологических исследованиях. Ленинград: Медицина, Ленингр. отд. 1970; 319 с.

- Poмейс Б. Микроскопическая техника. М.: Иностранная литература, 1953; 718 с.

- Даценко А. В., Казьмин В. И. Выявление аргирофильных клеток астроцитарной глии для определения гипоксических изменений нервной ткани. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (4): 649-652

- Казьмин В. И., Даценко А. В. Импрегнация микроглиоцитов солью серебра на гистологических срезах гиппокампа кроликов. Саратовский научно-медицинский журнал 2016; 12 (4): 692-695

- Елисеев В. Г. Гистология. М.: Гос. изд-во мед. лит-ры, 1963; 672 с.

- Иванов И.Ф., Ковальский П.А. Цитология. Гистология. Эмбриология. М.: Колос, 1969; 695 с.

- Погодаев К. И. Эпилептология и патохимия мозга. М.: Медицина, 1986; 287 с.

- Манина А. А. Ультраструктурные изменения и репаративные процессы в центральной нервной системе при различных воздействиях. Ленинград: Медицина, Ленингр. отд. 1971; 199 с.

- Алов И. A., Брауде А. И. Основы функциональной морфологии клетки. М.: Аспиз, 1966; 415 с.

- Абдуллаходжаева M. С. Бластомогенез в центральной нервной системе (экспериментальное исследование). Ташкент: Медицина, 1971; 186 с.