Выкса и Выксунский металлургический завод в контексте научной проблематики III международной научной конференции «Индустриальное наследие»

Автор: Кузнецов Алексей Владимирович

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Конференции, научные проекты, рецензии

Статья в выпуске: 1 (5), 2007 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется индустриальное развитие г. Выкса и дается отчет о работе III Международной научной конференции «Индустриальное наследие»

Экономическая история, промышленный город, металлургия

Короткий адрес: https://sciup.org/14723487

IDR: 14723487

Текст научной статьи Выкса и Выксунский металлургический завод в контексте научной проблематики III международной научной конференции «Индустриальное наследие»

развитие именно в рамках нового типа локальной истории, основанного на максимальной детализации и индивидуализации исследуемых объектов. Они становились все более привлекательными, по мере того как обнаруживались неполнота и неадекватность макроисторических выводов, направленность доминирующей парадигмы на свертывание широкой культурной перспективы в узкий диапазон ведущих цивилизационных тенденций. В то же время локальные исследования призваны выполнять роль первичных блоков в более амбициоз- ных проектах макроистории, т. е. уход на микроуровень a priori подразумевает перс

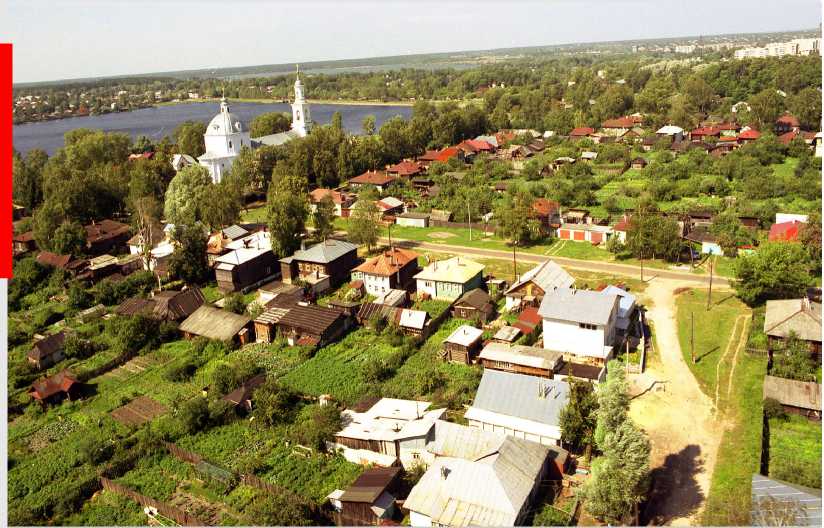

Город Выкса с высоты птичьего полета

пективу последующего возвращения к генерализации подмножества вариантов ис- торической динамики на новых основаниях2 . Данный феноменологический детерминант позволяет вывести проблематику краеведения на качественно иной уровень.

В настоящее время все более очевидным становится тот факт, что провинциальные города представляет собой важный объект изучения исторической науки, спектр исследований этого плана заметно расширяется. Характерные для советской историографии традиции градоведения основывались на специфической методологии, ставшей своеобразным средством доказательства действенности закона о смене формаций. Изучение городов Нового времени строилось на анализе развития капиталистических отношений. Города рассматривались прежде всего как центры ремесленной и торговой деятельности, как колыбель капиталистических отношений, в противовес феодализму. С конца XIX в. малые промышленные города превращались в своего рода накопитель социальных противоречий, который впоследствии станет основным фактором революционной ситуации и проводником более прогрессивных идей в массы провинциального общества. Эта схема была удобной, она не утратила своей логики и по сей день. Весь советский период рассматривался с позиций торжества умозрительной схемы: город — это место, где формировались классы капиталистического общества, нарастала классовая борьба, которая, в конце концов, привела к победе социалистической революции и переходу к следующей формации.

Важным элементом современной историософии, заметно влияющим на исследования по градоведению, является методологический плюрализм. Предмет исследований в связи с этим заметно расширяется по сравнению с предшествующими эпохами. Он меняется от эмоционально-психологической рефлексии людей на процессы развития (город в литературе, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, системно-художественное восприятие города) до постановки таких глобальных проблем, как городской образ жизни, многообразие городской культуры, разнообразие поведения людей в городской среде, влияние урбанизации на экологию, этногенез, демографические процессы и развитие в контексте культурно-исторического типа.

№ 5

Вид на заводскую плотину и дом-усадьбу Баташевых. Фотография конца XIX — начала XX в. Выксунский краеведческий музей

Малый промышленный город как объект изучения локальной истории интересен своей особенностью, прямо пропорционально соотносящейся со спецификой «мирового города». «Мировой город» есть центр цивилизаторских устремлений культурно-исторического типа, где индустриальная (техническая) сфера бытия решительно довлеет над духовной составляющей3. В то же время

Дом Баташевых в Выксе.

Фотография конца XIX — начала XX в. Выксунский краеведческий музей

малый промышленный город, с одной стороны, также выступает в качестве проводника цивилизаторской политики центра, а с другой — продолжает сохранять основной ментальный концепт социума, не преобразуя его, но органически переплетаясь с ним. С этой точки зрения малый промышленный город — наиболее ценный элемент культурного наследия, играющий роль ретранслятора традиционных ценностей для новых поколений акторов социокультурного процесса.

В проблематике градоведчес-ких исследований г. Выксы нам хотелось бы выделить несколько аспектов. Прежде всего, это вопрос о происхождении промышленного поселения в контексте этнической и индустриальной истории По-очья. История географических названий слишком часто уходит в глубь веков настолько, что распознать их первоначальный смысл за далью эпох, увы, не представляется возможным. Исчезают с лица земли древние народности, постепенно умирают языки, некогда служившие средством их общения. С течением времени географическое название видоизменяется и принимает несколько другое звучание, не позволяющее однозначно его интерпретировать.

В то же время не нужно забывать, что топонимы являются связующими звеньями в цепочке поколений людей в истории. Ценность значения топонима «Выкса», побуждает многих исследователей к поиску. Ключом к пониманию значения названия города является то, что это слово первоначально было гидронимом, т. е. происходило от названия левого притока р. Железницы — Выксу-на. Большинство справочников дают перевод корня гидронима как «поток», «течение». Есть и такие, которые считают, что это «затон»,

«речка между озер». И все исследователи сходятся на том, что происхождение слова финно-угорское, иногда делая ссылку на ближайший к территории района этнос — мордвы-эрзя. Однако это не более чем предположение. Название «Выкса» и близкие к нему встречаются на большом протяжении ареала распространения финно-угорских племен, многие из которых канули в Лету. Например в Ленинградской области есть река Вуокса, у марийцев существует термин «Ыкса», обычно переводимый как «затон», сходная терминология существовала и у исчезнувших народов мери и веси.

Подобное распространение гидронима среди самых различных финно-угорских народностей, в том числе и тех, которые не дожили до наших дней, говорит о том, что само слово имеет очень древнее значение. И восходит оно, вероятно, к временам этнической близости финно-угорских народов, т. е. быть задолго до начала новой эры.

Не менее сложной является и проблема даты основания г. Выкса. Совершенно ясно, что история поселения, сложившегося вокруг чугуноплавильных и железоделательных заводов, тесно связана с реализацией предпринимательской функции династией горнозаводских промышленников Баташевых. Последние появились в Приокских краях после указа Сената 1754 г. о ликвидации заводов в радиусе 200 верст от Москвы для сохранения лесов. С этого момента они, обнаружив недюжинный предпринимательский талант, начинают бурную деятельность, направленную на воспроизводство культурного и индустриального ландшафта края. Именно данному периоду становления горнозаводского дела братьев Баташевых принято относить появление заводского поселка при выксунских металлургических заводах.

Из обозначенной предпосылки возникает закономерный вопрос: возможно ли более точное определение даты основания Выксы? Решение данной задачи наталкивается на трудности, связанные с неоднозначной датировкой вступления в эксплуатацию градообразующего предприятия.

Традиционно началом истории Выксунского металлургического завода считается

Андрей и Иван Родионовичи Баташевы. Худ. Ю. Гальянов. Выксунский краеведческий музей

1757 г., однако во всех документах и прейскурантах начальной датой основания выксунских заводов указом 1755 г. Между прочим, взяв за основу первую дату, администрация района положила начало традиции празднования совместных юбилеев завода и города. 18 декабря 1957 г. завод был награжден за производственные успехи и в связи с двухсотлетием орденом Ленина. К 225-летию завода А.И. Зайцев, А.М. Матвеев, Л.В. Шестеров выпустили книгу «Выксунский металлургический», отсчитав указанный срок с того же 1757 г.

Представляется необходимым проследить всю логику доказательной базы.

Итак, на поданную заявку в феврале 1755 г. братьями Баташевыми о строительстве завода на речке Унжа в Касимовском уезде 3 марта 1755 г. пришел удовлетворительный ответ из Берг-коллегии. Для наиболее эффективной нейтрализации возможных конкурентов, способных развернуть свою деятельность в крае, производственная база строилась очень быстро: 28 октября 1755 г. с домной и 10 молотами вступил в строй первый завод Баташовых — Унженский. К 1757 г. завод освоил весь технологический цикл и приступил к широкомасштабному производству товаров на рынок. Затем последовал Гусевский завод, давший плавку 15 декабря 1759 г.

■ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

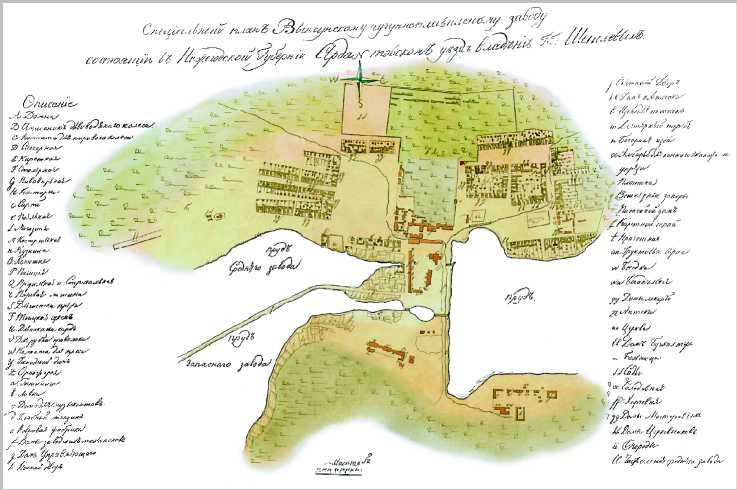

Специальный план Выксунского чугуноплавильного завода.

Из коллекции «Планы заводской территории Выксунского завода Нижегородской губернии. 1820—1830 гг.». РГИА, ф. 37, on. 63, д. 168

Музеем Выксунского металлургического завода из ЦГАДА получена фотокопия указа Берг-коллегии от 26 августа 1765 г., разрешающего Андрею и Ивану Баташевым построить заводы на речках Выкса и Велетьма. Этот указ мог послужить основанием для потомков считать отправной точкой истории г. Выкса и Выксунского металлургического завода 1765 г.

В ходе развития исторического процесса многие даты и некоторые события стираются из памяти последующих поколений. Остаются лишь наиболее значимые, не потерявшие своей актуальности и до настоящего времени. Для всех без исключения выксун-цев, по сей день остающихся очарованием Баташевыми, таким знаковым событием являлось распространение их предпринимательской инициативы в Поочье. Сложно вычленить локальный аспект из общего контекста становления горнозаводской инфраструктуры, если зарождалась она по воле и согласно с традициями одних и тех же исторических личностей. Именно поэтому датой основания завода и заводского поселка при нем считается 1757 г. получивший известность как точка отсчета функционирования промышленного комплекса Баташевых в целом.

Не менее важным предметом исследования истории Выксы является вопрос о специфическом культурном облике города, играющий немаловажную роль в изучении вектора цивилизационного процесса в истории русской глубинки. Для ответа на данный вопрос необходимо вспомнить специфику социально-политической конъюнктуры в период основания данного промышленного поселения.

Правление Екатерины II завершило процесс оформления военно-полицейской им-

I ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

перии с ее жесткой сословной стратификацией общества, а также идеей «регулярности». Мероприятия, направленные на изменение внешнего облика городов того времени, были обращены не столько на украшение, сколько на воплощение этой идеи. Старые уездные и губернские города, а тем более новообразованные промышленные поселения приобретали стандартный внешний вид: с обширной площадью посередине и одностильными административными зданиями вокруг и вдоль центральной улицы. Этому в немалой степени способствовали стандарты классицизма, воспринятые дворянской прозапад-нической элитой. В итоге промышленные городские образования приобретали вид казарменных поселений, каковыми они и воспринимались иностранцами.

Однако рассматривая специфический облик малых промышленных городов, не следует забывать, что при строительстве объектов заводского поселения приходилось придерживаться строгих функциональных требований к их планировке и застройке с учетом инженерных норм, природных и ландшафтных условий, решая при этом вопросы рационального и целесообразного строения архитектурного комплекса и размещения отдельных его элементов. В Выксе, как и в большинстве подобных поселений, основателям заводов приходилось приспосабливаться к заранее заданным природным условиям местности. Выбор их был не случаен — они должны были обладать определенными параметрами. Например, место для сооружения металлургического завода выбиралось исходя из его соответствия ряду необходимых требований: наличия реки, расположения рудных месторождений и лесных угодий.

Заводские комплексы по ряду параметров и многоотраслевой ориентации хозяйственной деятельности приближались к городским поселениям. В своем развитии они существенно выделялись из массы окрестных сел. Наиболее «урбанизированным» поселением Замосковного горного округа первой половины XIX в. являлся поселок при выксунских заводах Ардатовского уезда Нижегородской губернии. Судя по специальному плану завода, все рабочие компактно про живали в двух жилых районах, довольно плотно застроеных. Расположенные в них дома образовывали ровные прямые улицы. Из зданий функционально образующих социальную инфраструктуру, план показывает заводской магазин, торговые лавки, гостиницу, общественные бани, прачечную и т. д.4

Можно увидеть также определенную логику в расположении отдельных компонентов заводского хозяйства. Постройки и сооружения промышленного назначения возводились в одном комплексе, причем наиболее важные из них (доменные печи, молотовые фабрики, механические мастерские и т. п.) строились вблизи заводского пруда, вода из которого приводила в действие водяные колеса, питавшие энергией заводские машины и механизмы. Заводской пруд являлся не только функционально-энергетическим центром, но и своего рода архитектурной доминантой, определяющей размещение практически всех сооружений, построек и комплексов зданий5. Заводские пруды, превратившись в одну из важнейших достопримечательностей Выксы, сохраняют роль ландшафтной привязки современных городских сооружений.

В то же время формированию окончательного облика Выксы способствовала еще одна тенденция, исходящая от большей части ее населения. Для большинства русских городов вплоть до буржуазных реформ была характерна традиционная патриархальная социокультурная среда, воспринятая от сельской общины как основы мирового правопорядка. Несмотря на процессы индустриализации, города сохраняли свой деревенский облик. Среди построек все также преобладали деревянные дома, вокруг которых были разбиты сады и огороды, а население продолжало активно заниматься сельскохозяйственной деятельностью6.

В настоящее время Выкса является не только индустриальным городом, но и административным центром, который хранит ценности провинциального поселения с четкой традиционалистской концепцией. Последняя обнаруживается во всех сферах городской жизни. У каждой улицы есть своя особая «изюминка»: в архитектуре домов,

в наряде палисадников и скверов, в судьбах людей, здесь живших и живущих, в хлебосольном добрососедстве и т. д.

Данное исследование не может обойти стороной и вопрос изучения такого явления культурного ландшафта Выксы, как усадьба Баташевых. Данный предмет весьма актуален для современного исследователя-краеведа, занимающегося воспроизводством традиционных культурных ценностей в локальном срезе исторической перспективы. Следует сказать, что традиция как таковая охватывает широкий смысловой круг, обозначающий определенное истори-

Ворота в доме Баташевых в Выксе чески сложившееся, а значит, проверенное временем и выбранное из возможных прочих вариантов правило или порядок. Применительно к современной жизни можно говорить о традиции хозяйственной (сельскохозяйственной, производственной и т. п.), культурной (литературной, музыкальной), бытовой (семейной, домостроительной) и т. д. Сплетение традиций образует замкнутую систему передачи социально значимого опыта, обеспечивающего полноценную жизнедеятельность целостного социального организма. Такая система связи носит название культурного наследия, в котором все части органически объединены бесчисленным множеством каналов социальных связей. Обрыв одного из каналов будет означать прорыв сакральной ткани, стягивающей все его органы, нарушение движения импульсов связи между отдельными его частями, что приведет за собой неуклонное и последовательное разрушение всей системы общества7.

Историческим центром Выксы безусловно является «Барская усадьба Баташевых». В настояшее время это комплексный памятник федерального значения8 и включает в себя следующие элементы:

■ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

-

1) дом Баташевых — год постройки 1765 г.;

-

2) заводскую контору — год постройки 1765 с поздней деревянной надстройкой;

-

3) конный двор, дом рунтов;

-

4) парк;

-

5) церковь Рождества Христова — год постройки 1773—1788 гг.;

-

6) дом медиков с аптекой.

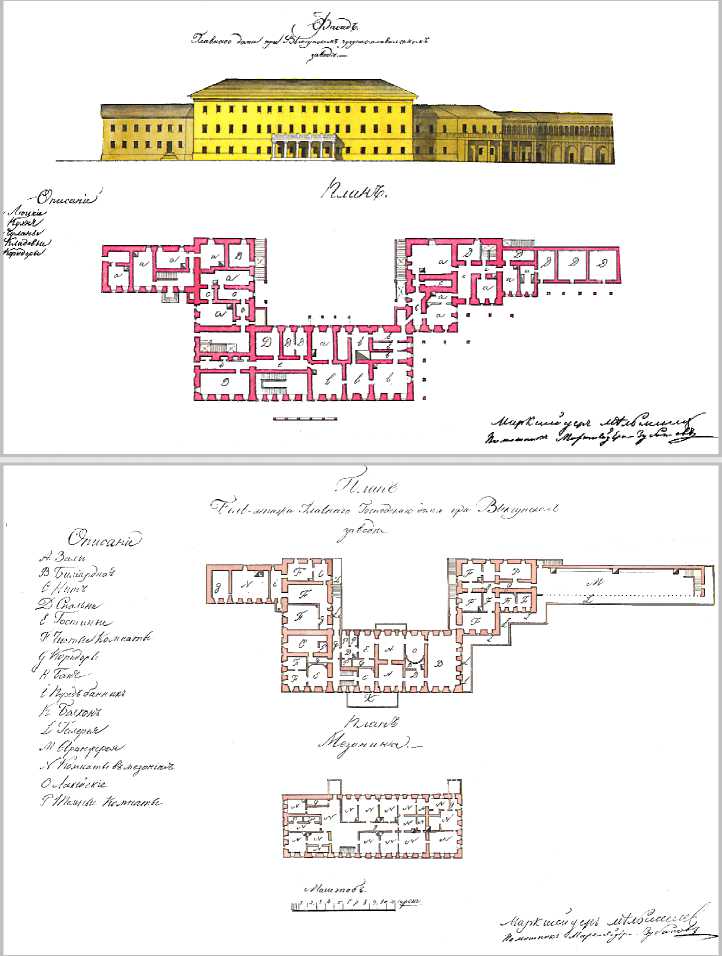

Бывший господский дом заводчиков Баташовых занимал центральное место во всем комплексе жилых и производственных построек старой Выксы. Он был главной резиденцией первых заводовладельцев и возводился одновременно с Верхневыксунским заводом по проекту крепостного архитектора Кисельникова. Первоначально дом был двухэтажным, но после раздела заводов братьями в 1783 г, Иван Родионович пристроил для себя мезонин в семь комнат, а потом увеличил его и расширил во все здание. В РГИА (г. Санкт-Петербург) хранится план-чертеж первой трети XIX в. с описанием расположения комнат «Главного дома при Выксунском чугуноплавильном заводе». Судя по этому описанию, на первом этаже были лишь кухня, людские, чуланы, кладовые, на втором — зала, две гостиные, бильярдная, спальни, чистые комнаты, лакейские. В мезонине же располагались жилые комнаты и канцелярия Ивана Родионовича9.

Со временем менялись владельцы Выксы, менялись и обитатели «Большого дома». С 20-х гг. XIX в. дом в качестве резиденции служил новому владельцу заводов Д.Д. Шепелеву. Во времена опеки над заводами здесь жил со своим семейством председатель Опекунского совета, полковник в отставке, дальний родственник Шепелевых В. А. Сухове-Кобылин. Затем до 1881 г. в «Большом доме» размещались представители Английского товарищества, а также «Акционерное общество Выксунских горных заводов», которое управляло всеми имениями в Ардатовском уезде. По описи 1865 г.

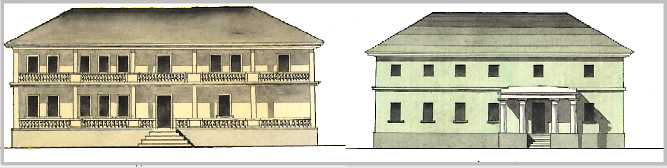

Фасад и планы этажей «Большого дома».

Из коллекции «Планы заводской территории Выксунского завода Нижегородской губернии. 1820—1830 гг.». РГИА, ф. 37, оп. 63, д. 168

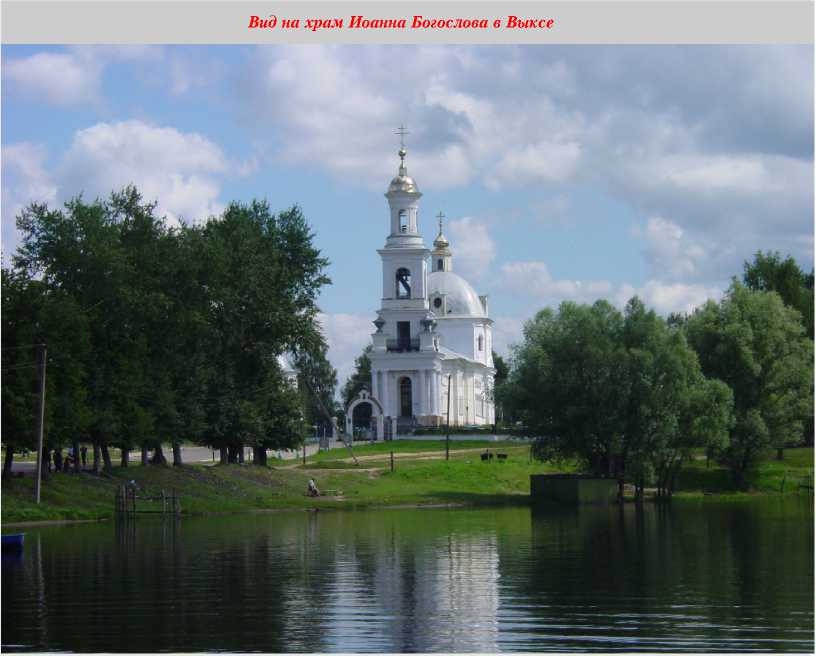

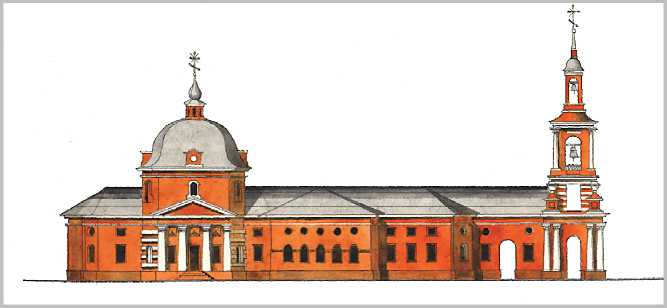

Фасад главной церкви при Выксунском чугуноплавильном заводе.

Из коллекции «Планы заводской территории Выксунского завода Нижегородской губернии. 1820—1830 гг.». РГИА, ф. 37, оп. 63, д. 168

во дворце насчитывалось 38 комнат, 140 окон, 6 каминов. Помещения были оформлены по-особому: в итальянском, китайском, турецком стилях.

Здание не утратило своего значения и после революции. В течение 1918 г. в Выксе был сформирован государственный аппарат, который был размещен по традиции в «Большом доме». В годы советской власти здесь размещались штаб и склад оружия Красной гвардии, Приокский райком Всероссийского союза рабочих-металлистов, техникум, молодежный клуб, военкомат, типография, ЗАГС. В годы Великой Отечественной войны — мотоциклетное училище. В послевоенные годы — отделы Выксунского горисполкома, затем, до недавнего времени, музей металлургического завода, который напрямую занимался вопросами сохранения культурного и индустриального наследия г. Выксы и Выксунского района.

Сейчас фасад здания, обращенный к заводу и пруду, потерял первоначальный дворцовый характер, однако детали прежнего архитектурного убранства сохранили отдельные фрагменты паркового фасада.

От дома Баташевых начинается главная липовая аллея — композиционная ось важнейшего памятника культурного наследия города — «Баташев-парка». Парк, распланированный по французскому образцу, имеет площадь 41 га и повторяет стилистику известных европейских парков, Летнего сада

Фасад больницы и аптеки при Выксунском чугуноплавильном заводе.

Из коллекции «Планы заводской территории Выксунского завода Нижегородской губернии. 1820—1830 гг.». РГИА, ф. 37, оп. 63, д. 168

■ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

№ 5

в Петербурге, парков Петергофа и т. д. За свою более чем двухвековую историю он не раз подвергался переделкам, реконструкциям, переживал трудные времена, но всегда радовал посетителей красотой и неповторимостью. В своем истинном предназначении парк воплощал собой квинтэссенцию усадебного мифа.

У истоков усадебного мифа стояло распространенное в период, предшествующий романтизму, представление о мире в образе Вертограда, цветущего сада. «Вертоград многоцветный» как символ полноты и богатства природного мира в эпоху усадебного строительства становится воплощением мечты человека о полноте бытия и близости к природе, архетипического стремления к космическому мироощущению. Усадебный парк или сад представляется результатом человеческой деятельности (град), носящей в себе ургийное начало (верто — верчение, коловращение — идея творения нового мира). Но в то же время он остается символом космического, Божественного промысла, мыслится как результат Божественного творения. В образе сада-вертограда господствует идея союза божественной Природы и Человека-творца.

Земная природа (Натура) оценивается как Божий сад, творение Всевышнего. Аналогично насажденный человеком сад ассоциируется с его создателем-творцом, человеком, замыслившим (спланировавшим) его10.

Парк во 2-й половине XVIII в. был организован по регулярному типу, в начале XIX в. он был расширен. В общий парковый ансамбль были включены различные беседки, небольшой деревянный театр, несколько оранжерей — ананасных, виноградных, апельсиновых.

В 1816 г., вернувшись в Выксу с войны, Д.Д. Шепелев с разрешения престарелого И.Р. Баташева начал реконструкцию парка, заказав его проект в Москве. По новому проекту в парке были прорыты каналы, благоустроены пруды — Лебединки, обновлены посадки деревьев и кустарников, в партере парка установлены беломраморные статуи богинь, олицетворяющих времена года, организованы цветочные клумбы, курганы и пр. Пополнились новыми экземплярами пав-линарий и зверинец. По каналам были спущены лодки-гондолы, на Лебединках установлены плотики, красивая беседка, одухотворяли пруды белые и черные лебеди. Парк стал красивым, притягательным для гостей еще и потому, что генерал-лейтенант Д.Д. Шепелев в новом просторном театре организовал оперную и балетную труппы, восхищал гостей прекрасными оперными, балетными и драматическими спектаклями.

Рациональное и природное начала соединялись здесь воедино, насыщая исторической символикой и одухотворяя чаемым присутствием Божественной силы. Парк наделялся статусом священного пространства (Храм). Именно поэтому он украшался статуями языческих богов, олицетворявших силы природы. Это был мир, творимый подлинным культурным героем, вступившим в спор или диалог с самой Натурой, озаренным небесным вдохновением и взывающим к небесному снисхождению и покровительству.

Устремленность к миру богов и героев обозначает утопический порыв эпохи пред-романтического и романтического мироощущения. Посредством садово-паркового пространства человек стремился к достижению единства природно-космического и человеческого начал. Именно здесь, в парке, просматривается основная тенденция сентиментализма — воспевание чувственности11.

Однако мир усадебного сада — это и пространство рода: к нему примыкали кладбища, где хоронились умершие предки, воплощавшие связь поколений. Поэтому в творении собственного мира человек — творец и новатор — обретает статус Героя-Первопредка, возвращающегося в свое космическое Отечество. В этом качестве он уподобляется богам — творцам космоса. Сад всегда существует в проекции двух миров, и бытие человека в пространстве сада оказывается существованием в мире Богов и Предков.

Усадебный парк или сад представляется реальным местом, где осуществляется священный союз мертвых и живых с природой или через природу. В этом мироощущении дерево обретает статус души человека, ушед-

I ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

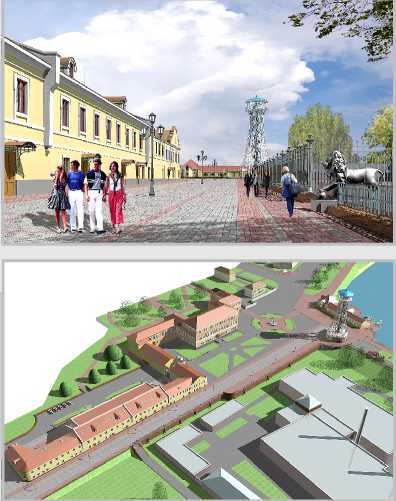

Дамба Верхнего пруда.

Слева — музейные экспонаты — изделия завода, действующий паровоз.

В центре — «Шуховская башня» (копия)

Аллея Металлургов. Слева — гостиница и контора усадебно-промышленного комплекса Баташевых

Общий вид основной части историко-культурного комплекса «Барская усадьба» Баташевых. Слева — гостиница; перпендикулярно к ней примыкает контора; за ней — главный дом. Справа — Верхневыксунский завод

Вид с дамбы Верхнего пруда

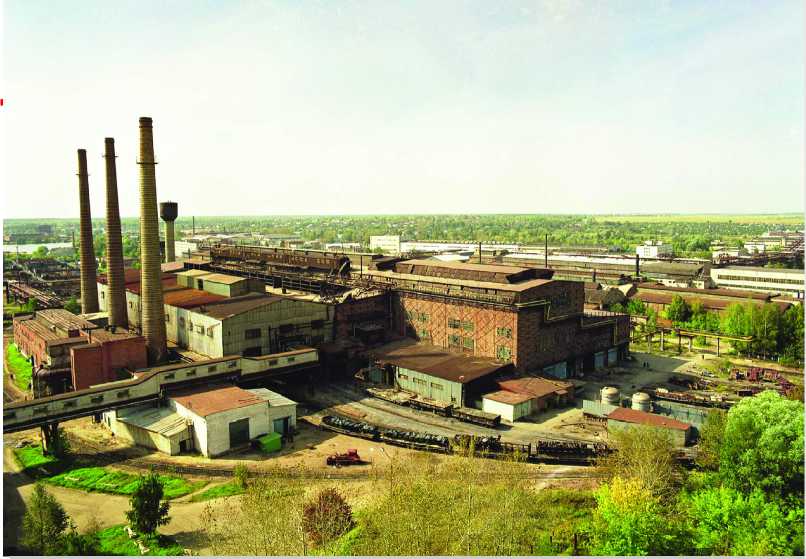

Сталеплавилъное производство колесопрокатного комплекса (бывший мартеновский цех). Фотография конца XXвека

шего в мир иной. Пространственная утопия соединяется в этом идеале с родовым фамильным дворянским мифотворчеством и реальной историей, с насущными потребностями общественного развития. Это движение дворянства становится основой мощного культурного подъема начала XIX в., послужившего истоком культурного взрыва классической эпохи «золотого века» русской культуры12.

Парк, пережив английское и немецкое управления, и после революции был красив, сохранял орешник, растущий по периметру парка, много сирени, цветов — «весной благоухал чудными запахами, радовал музыкой духового оркестра по праздникам и воскресеньям...».

В 1936 г. парк начали реконструировать, исходя из новых политических задач — отныне он должен был служить народу. В конце 60-х гг. XX в. заасфальтировали главную аллею, восстановили утраченные посадки, подновили, аттракционы и т. д. К 50-летию присвоения Выксе статуса города в 1984 г. провели большие работы по благоустрой-

I ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ству парка — установили металлический забор, красивые беседки, мостики через каналы, чугунные скамьи, высадили цветы, саженцы лип. В воспроизведенном памятнике культурного наследия особенно привлекательны пейзажи вокруг прудов, которые создают самобытный образ Выксы, составляя культурно-развлекательный комплекс — любимое место отдыха горожан.

В настоящее время существует проект ре- организации и реставрации историко-культурного комплекса Баташевых, в структуру которого входит и усадьба. Уникальность комплекса и его мифологемы состоит в том, что здесь практически полностью сохранились историческая планировка, и градостроительная среда, органично взаимодействующие с живописным пейзажным окружением. Целостность этого историко-архитектурного и природного ансамбля превращает его в одно из главных достопримечательных мест Выкса.

Насущной проблемой современной России является недостаточное воплощение идей по сохранению памятников культур- ного наследия протоиндустриальной и индустриальной эпох. А между тем в эпоху цифровых технологий назрела острая необходимость ретроспективного показа традиционного уклада жизни локальных групп населения, и в частности старорусского быта. В этом случае такие музеи-заповедники могли бы взять на себя не только роль хранителей традиций различных производств, форм жизни и быта, связанных с этими производствами, но и функцию реновационного фактора развития культуры.

Характерным памятником культурного и индустриального развития Выксы является производственный комплекс баташевских железоделательных заводов, ставший промышленным символом предшествующих эпох. Долгое время Выксунский металлургический завод и поселок, живописно раскинувшийся по берегам заводских прудов, называли «Новой Англией», и не в последнюю очередь за то, что технологические новинки владельцы всегда старались внедрять своевременно. Модернизационная парадигма развития инфраструктуры фабричного комплекса являлась основополагающим фактором индустриальных процессов, все глубже проникающим в производство и спо-собствущим динамичному развитию предприятия.

Впервые в российской металлургии на Сноведском заводе Баташевых была применена машина, использовавшаяся для безостановочного действия чугуноплавильной домны. Мастера Лукин и Ястребов в 1815 г.

Панорама Выксунского металлургического завода (в центре Колесопрокатное производство)

Шуховская башня

построили паровую машину на Верхневыксунском заводе, а в 20-е гг. XIX в. здесь началось промышленное производство паровых машин. Баташевские «паровики» ни в чем не уступали знаменитым машинам петербургского предпринимателя Берда — они были установлены на большинстве волжских пароходов.

XIX в. стал эпохой процветания и успеха баташевских заводов. На международных выставках в Париже, Лейпциге, Мила- не, Турине, Москве, Нижнем Новгороде и Казани изделия Баташевых получили дипломы первой степени и золотые медали. Но самый заметный след в индустриальном наследии Выксы оставил, без сомнения, русский архитектор-конструктивист и изобретатель ВТ. Шухов. Будущий автор башни на Шаболовке построил в 1898 г. в Выксе водонапорную башню. Ее бак держало стальное основание в форме гиперболоида, составленного как сетка прямолинейных стержней. Именно эта «водонапорка» стала прообразом знаменитой шуховской конструкции — символа советского телевидения 40—70-х гг. XX в. Тогда же, в 1898 г., Шухов построил для Выксунского завода здание листопрокатного цеха с кровельными перекрытиями в виде сетчатого металлического свода. Здание это сохранилось на предприятии по сей день.

Однако мировой экономический процесс не стоял на месте. Поэтому последняя четверть XIX в. прошла под знаком предпринимательской инициативы управляющего А.И. Лессинга, направившего все свои творческие усилия на реализацию нового плана модернизации заводов. Именно ему обязано было своим стремительным ростом металлургическое производство Выксы в этот период. По инициативе Лессинга были построены новые корпуса, в которых выпускалась только самая ходовая продукция: железо, гвозди, стальные болванки. Рельсы, изготовленные на выксунских заводах, использовались при строительстве всех железных дорог империи. Проявив должное внимание к новым конъюнктурным веяниям на общероссийском рынке, А.И. Лессинг решил и проблему заводской транспортной инф-

Городской панорамный вид

раструктуры. Заводы Вили, Выксы и Дос-чатого соединила с Окой железная дорога, существенно облегчив транспортировку сырья и готовой продукции. Стоимость товаров на рынке, при этом существенно уменьшилась, что позитивно отразилось на конкурентоспособности выксунской продукции.

Следующее столетие привнесло свои коррективы в поступательное развитие выксунского промышленного комплекса. Во время Первой мировой войны заводы были приспособлены к выполнению оборонных заказов и переходили от одного государственного управляющего к другому. Революцию 1917 г. они встретили как одно из ведомств управления шоссейных дорог Министерства путей сообщения. Тот промышленный потенциал, который был накоплен в предшествующие годы, невозможно было растратить даже в период острых политических катаклизмов. Всю гражданскую войну заводы оставались единственным металлургическим предприятием в регионе, которое стабильно работало и выпускало металлопродукцию.

В 1920-е гг. Выксунский завод, входивший тогда в состав Приокского горного округа, не только сохранял, но и наращивал производство, сумев к 1925 г. превзойти уровень довоенной России на 5,6 %. Спустя три года, в 1928 г., Приокский горный округ, был ликвидирован, а на базе основных производственных мощностей некогда бата-шевских заводов образовано единое предприятие — Выксунский металлургический завод (ВМ3).

Никогда не стоявший на месте, В М3 в эпоху советской индустриализации превзошел все темпы и результаты прошлых модернизаций. Он развивался стремительно. Всего за пять лет, с 1930 по 1935 г., на заводе были электрифицированы основные производства, построены две мощные мартеновские печи — уникальные сооружения для всего региона, создан единственный в Советском Союзе цех по производству электросварных труб.

С 1971 по 1991 г. на предприятии были построены пять новых цехов, освоены три новых производства. В М3 стал крупнейшим в СССР изготовителем электросварных труб и железнодорожных колес. Завод первым в стране освоил технологию порошковой металлургии, а трубоэлектросварочный цех № 5, построенный в 1987 г. по японской технологии, считался лучшим в Советском Союзе. В последний год существования СССР на Выксе вошел в строй трубоэлектросварочный цех № 4 - самый совершенный технологический комплекс в советской трубной индустрии.

Эпоха рыночных преобразований не стала для В М3 периодом упадка. Заводу, благодаря уникальному опыту модернизации и богатому индустриальному наследию, удалось сохранить свое положение одного из ведущих металлургических предприятий страны. Лидер в выпуске труб, главный поставщик железнодорожных колес Министерства путей сообщения России, международных корпораций Samsung и General Electric, В М3 продолжает развивать и совершенствовать свое производство.

Выксунский металлургический завод — динамично растущая, высокоэффективная, социально ориентированная компания, стремящаяся стать ведущей компанией в мире по производству труб и железнодорожных колес. Это положение исходит из того опыта модернизационного развития, который является квинтэссенцией индустриального наследия российских промышленных городов. В то же время Выкса является несом-неным атрибутом российского культурно -исторического типа. Подобное положение обязывает современное поколение выксун-цев и исследователей индустриальной истории прилагать все усилия для сохранения уникального памятника культурного наследия.

В последние годы в мировой и российской практике возросло значение охраны объектов культурного наследия в их специфичной культурной среде. В мировом сообществе становится доминирующим новый подход к изучению подобных объектов, который носит комплексный характер. Это можно проиллюстрировать на примере формирования Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо единичных объектов, архитектурных ансамблей и археологических памятников в числе кандидатов на включение в Список заметное место заняли сложные территориальные историко-культурные и природные комплексы — культурные ландшафты (комплексные историко-культурные и природные образования; по определению ЮНЕСКО — результат сотворчества человека и природы, культуры и натуры).

Без сомнения, комплекс памятников промышленного и социокультурного значения Выкса, может занять достойное место среди прочих образований подобного рода.

-

1 См.: Репина Л.П. История исторического знания. М., 2004. С. 239—240.

-

2 Там же. С. 240—241.

-

3 См.: Шпенглер О. Закат Европы. Ростов н/Д, 1998. С. 75—76.

-

4 См.: РГИА, ф. 37, оп. 63, д. 168.

-

5 См.: Арсентьев Н.М., Дубодел А.М. Планы и чертежи в контексте индустриального развития России (XVIII — первая половина XIX в.) // Индустриальное наследие: материалы Междунар. науч. конф., Саранск, 23—25 июня 2005 г. Саранск, 2005. С. 84 — 94.

-

6 См.: Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. М., 2002.

-

7 Там же. С. 20.

-

8 Как памятник культуры поставлен на учет в Министерстве культуры 30 августа 1960 г.

-

9 См.: РГИА, ф. 37, оп. 63, д. 168.

-

10 См.: Лотман Ю.М. «Сады» Делиля в переводе Воейкова и их место в русской литературе // Избранные статьи. Таллин, 1992. С. 265—281.

-

11 См.: Домников С.Д. Указ соч.

-

12 Там же.

Кандидат исторических наук

■ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Список литературы Выкса и Выксунский металлургический завод в контексте научной проблематики III международной научной конференции «Индустриальное наследие»

- Репина Л.П. История исторического знания. М., 2004.

- Шпенглер О. Закат Европы. Ростов н/Д, 1998.

- РГИА, ф. 37, оп. 63, д. 168.

- Арсентьев Н.М., Дубодел А.М. Планы и чертежи в контексте индустриального развития России (XVIII -первая половина XIX в.)//Индустриальное наследие: материалы Междунар. науч. конф., Саранск, 23-25 июня 2005 г. Саранск, 2005.

- Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. М., 2002.

- Лотман Ю.М. «Сады» Делиля в переводе Воейкова и их место в русской литературе//Избранные статьи. Таллин, 1992. С. 265-281.