Вынос углерода из торфяных почв севера Западной Сибири в разных гидрологических условиях

Автор: Тимофеева М.В., Гончарова О.Ю., Матышак Г.В., Бочкова С.Д., Кадулин М.С.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 119, 2024 года.

Бесплатный доступ

Мерзлые торфяные почвы севера Западной Сибири уязвимы к наблюдаемым в настоящее время изменениям климата. Повышение температуры, оказывающее влияние на протаивание многолетнемерзлых пород (ММП), способствует возвращению законсервированных запасов углерода в глобальный цикл элементов. Его экспорт в виде растворенного органического вещества с торфяников определяется рядом факторов, среди которых гидрологические условия наименее изучены. В лабораторных условиях исследовано влияние гидрологических режимов на вынос углерода из торфяных олиготрофных почв экосистем криолитозоны. Модельный колоночный опыт позволил оценить выход углерода из ненарушенных (монолитных) торфяных образцов разной степени разложения. Использовано три типа мезокосмов: ненарушенные образцы горизонта ТО с торфяным материалом разной степени разложения, а также горизонт ТО с подстилающим грунтом разного гранулометрического состава (песок и суглинок). Для слаборазложившегося торфа содержание водорастворимого углерода в полученных лизиметрических водах при имитации режимов “осадки” и “снеготаяние” не отличается, а в режиме “застой” меньше в 1.4 раза. Для среднеразложившегося торфа в рамках одного типа мезокосмов отличий при разных гидрологических режимах не выявлено. Суммарный вынос органического углерода за три последовательные экстракции из слаборазложившегося торфа на 32% выше, чем из среднеразложившегося. Выявлено увеличение содержания углерода в песчаном грунте после трех циклов эксперимента, суглинистый грунт не показал достоверных различий в содержании углерода до и после эксперимента. Сорбция углерода минеральными грунтами исследуемой территории может выступать в качестве защитного механизма, препятствующего повышенному стоку из почвенной толщи.

Роу, модельный колоночный опыт, западная сибирь, криолитозона

Короткий адрес: https://sciup.org/143183302

IDR: 143183302 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-119-211-241

Текст научной статьи Вынос углерода из торфяных почв севера Западной Сибири в разных гидрологических условиях

Площадь, занятая торфяниками, составляет около 4 × 106 км2 по всему миру (Tarnocai et al., 2009; Yu et al. 2010; Page et al., 2011), 80 % из них находится в холодном климате северного полушария (Tarnocai, 2006; Smith et al., 2007; Hugelius et al., 2020). Северные широты характеризуются наиболее высокими, относительно других областей земного шара, темпами изменения климата (Callaghan et al., 2013; Meredith et al., 2019). Со второй половины XX в. торфяные почвы, характеризующиеся наличием ММП, находящихся близко к поверхности, постепенно оттаивают, высвобождая запасы депонированного в этих почвах органического углерода (Payette et al., 2004; Camill, 2005; Åkerman, Johansson, 2008; Selvam et al., 2017; Wright et al., 2022). Данный углерод экспортируется из почв торфяников атмосферными (минерализованный до СО2 бактериями) и водными (в виде органических ароматических и алифатических молекул) потоками (Freeman et al., 2001; Evans et al., 2005; Limpens et al., 2008; Gentsch et al., 2015). Возвращение запасов углерода в глобальный цикл элементов может иметь последствия в разных масштабах – от локальных экосистем до биосферы в целом (Hinzman et al., 2005; Kim et al., 2012; Васильев и др., 2020).

Начальным звеном в формировании глобального гидрохимического стока с торфяников и болот являются почвенные воды (Raudina et al., 2017), качественный и количественный состав органического вещества в которых отражает скорость ответной реакции торфяных почв на изменения окружающей среды. Водорастворимый органический углерод (РОУ), определяемый как углерод молекул, проходящих через фильтр с размером пор 0.45 мкм (Kalbitz et al., 2000), играет важную роль в функционировании наземных и водных экосистем, т. к. формирует химический состав почв и почвенных растворов, обеспечивает транспорт веществ за счет высокого сродства к элементам, выступает субстратом для почвенной микрофлоры и растительности. Экспорт РОУ из торфяников определяется климатическими параметрами, химическими и физическими свойствами почв, биохимическими условиями окружающей среды (Glatzel, 2003; Jennings et al., 2010). Интенсивность и направленность процессов разложения органического материала сильно зависит от гидрологического режима, так как нисходящий ток влаги обеспечивает миграцию углерода по почвенному профилю (Прокушкин и др., 2008; Limpens et al., 2008; Wen et al., 2020).

Препятствовать повышенному стоку углерода с торфяников в сопряженные водотоки может сорбция органического вещества минеральными подстилающими торфа грунтами. Сорбционные возможности их зависят от ряда факторов: минералогического состава почв, состава и ионной силы раствора (Shen, 1999), грануло- метрического состава и преобладающего механизма сохранения органического вещества (ОВ) в профиле. Помимо вещественного состава почвенных горизонтов и условий поглощения, сорбция зависит от качественного состава самого ОВ (Kaiser, Kalbitz, 2002). В криолитозоне, характеризующейся маломощным деятельным слоем с низкой сорбционной способностью, а также залеганием на относительно небольшой глубине (до 1 м) ММП, выступающих водоупорным слоем, сорбция может быть уменьшена по сравнению с автоморфными ландшафтами (Прокушкин и др., 2008). В последние годы выявили, что поглотительная способность минеральных горизонтов почв севера Западной Сибири сопоставима с количеством растворенного органического вещества, которое может быть из них вынесено (Lim et al., 2022).

Несмотря на значительное количество работ по моделированию, сегодня не существует единого сценария развития событий при изменении климата и оттаивании ММП – все еще не до конца ясен каскадный механизм влияния гидрохимических параметров плоскобугристых торфяников и болот на параметры прямо и косвенно сопряженных водотоков. Пути трансформации и глобальная роль органического углерода, высвобождаемого из мерзлых торфяных и минеральных отложений при изменении климата, остается актуальным вопросом современной биогеохимии (Frey, McClelland, 2009; Feng et al., 2013).

Цель данной работы – оценить интенсивность выноса РОУ из торфяных олиготрофных почв при создании разных гидрологических условий, а также определить роли минеральных горизонтов в сорбции выносимого органического вещества. Гипотеза состоит в том, что гидрологические условия территории контролируют скорость разложения органического вещества в торфяных почвах и вынос РОУ в сопряженные водотоки, а минеральные горизонты, способные к сорбции органического вещества, уменьшают общий сток.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Район исследования и отбор образцов. Монолитные (ненарушенные) образцы торфяных горизонтов отобраны в августе 2022 г. на территории полевого стационара “Надым”, который расположен на севере Западной Сибири, в зоне прерывистого распространения ММП (ЯНАО). Среднегодовое количество осадков 450–600 мм, преобладающая часть выпадает в теплый период года (май–октябрь). Среднегодовая температура (до -6 °С) характеризуется крайне резкими перепадами (годовая амплитуда колебаний может достигать 95 °С). Низкое испарение обеспечивает избыточное увлажнение (коэффициент увлажнения >1) территории и развитие высокой заозеренности и заболоченности местности. Почвообразующие породы представлены высокольдистыми грунтами песчано-супесчаного состава, повсеместно покрытыми торфяными отложениями переменной мощности 0.5–1.5 м (Мельников и др., 1983). Наиболее характерным типом полугидроморфных экосистем территории являются торфяно-болотные комплексы, представленные экосистемами тесно связанных мерзлых бугристых торфяников с ММП на глубинах до 1 м и окружающих их верховых олиготрофных болот, на которых ММП не прослеживаются в толще 2 м (Матышак и др., 2017). В растительном покрове верховых болот преобладают осоково-сфагновые сообщества, бугристые торфяники характеризуются развитием преимущественно кустарничково-лишайниковых сообществ (Москаленко, 2012). Почвенный покров бугристых торфяников крайне неоднороден, представлен комбинациями развивающихся при влиянии мерзлоты органогенных и криотурбированных типов почв: торфяных олиготрофных (Fibric Histosols), торфяных олиготрофных мерз-лотных/деструктивных (Cryic Histosols), торфяно-криоземов (Histic Cryosols (Dystric)) и торфяно-глееземов (Histic Cryosol (Loamic)) (Шишов и др., 2004; FAO, 2014; Матышак и др., 2017).

В качестве объекта исследования послужила торфяная олиготрофная мерзлотная почва: TO1–TO2–ТТ⊥, мерзлота с 80 см. Отбор образцов проводили из надмерзлотных горизонтов в пределах одного плоскобугристого торфяника под моховой растительностью. Ненарушенные (природного сложения) образцы – монолиты – в форме призмы размером 40 × 40 × 40 см отбирали в пластиковые сосуды с двух участков. Образцы подобраны так, чтобы были отличия по степени разложения, которую в поле определяли методом фон Поста (Stanek, Silc, 1977). Образец А – слаборазло-жившийся олиготрофный сфагновый слабослоистый торфяный образец с единичными корнями кустарничков. Образец Б – сред-неразложившийся олиготрофный осоково-сфагновый с примесью гипновых (зеленых) мхов, слоистый, сильноволокнистый с небольшим количеством корней кустарничков. Для оценки сорбционной способности минеральных горизонтов, встречающихся на исследуемой территории, были отобраны образцы супесчаного и суглинистого гранулометрического состава.

До проведения эксперимента торфяные образцы хранили при естественной влажности и постоянной температуре 4 °С.

Дизайн эксперимента. Эксперимент по определению закономерностей выноса органического вещества из торфяных почв проводили в контролируемых условиях с образцами ненарушенного строения. Схема эксперимента заключается в инкубации об-разцов-мезокосмов при постоянной температуре (22 °С) с добавлением разного количества воды и периодическим получением лизиметрических вод.

Отобранные в поле большие образцы разделяли на монолиты в форме призмы с площадью поверхности 5.5 × 5.5 см и помещали в пластиковые емкости в форме параллелепипеда объемом 500 см3. В нижнюю часть сосудов помещали сетчатый фильтр, а также бумажные фильтры типа “белая лента” для избегания попадания крупнодисперсных частиц в собираемые воды. Корни из образцов аккуратно удаляли, стараясь не нарушить сложение монолитов. При сборке мезокосмов были определены влажность и вес органогенной и минеральной составляющей. Перед запуском эксперимента образцы промывали дистиллированной водой для создания идентичных начальных условий.

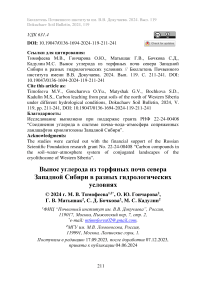

Сформировано 6 вариантов мезокосмов (рис. 1): олиготрофный слаборазложившийся (А1), олиготрофный слаборазложив-шийся с подстилающей минеральной составляющей в виде песка (А2) и суглинка (А3) торф, а также олиготрофный среднеразло-жившийся (Б1), олиготрофный среднеразложившийся с минеральной составляющей – песком (Б2) и суглинком (Б3) торф. Высота торфяного слоя почв в вариантах 1 составляла – 13.5 см, в вариантах 2 – 12.0 см, а в вариантах 3 – 13.0 см. Каждый вариант собран в трехкратной повторности.

Рис. 1. Мезокосмы, использованные в лабораторном колоночном опыте.

П – песок, С – суглинок.

Fig. 1. The experiment mesocosms. П – sand, С – loam.

Объем воды, добавляемой к монолитам, был выбран на основе среднемесячного количества осадков на данной территории в августе за 20 лет (с 1990 по 2021 гг.) – 80 мм. Зная, что численно количество осадков в миллиметрах равно 1 кг вылившейся на площадку в 1 м2 воды, высчитываем, что на площадь 30.25 см2 (5.5 × 5.5 см) за 31 сутки поступает (формула 1):

30.25 см2 х 80 л y-» = -ioW^x 1000 = 203 мл (1)

Для имитационного опыта использовали небольшой (+25%) избыток. Он необходим, т. к. возможны потери влаги при удержании части воды торфом (торфяные почвы отличаются чрезвычайно высокой влагоемкостью – до 3 500%) и транспирации. Рассчитанный объем использовали для имитации трех вариантов поступления влаги в почву.

-

1. “Осадки”. Периодическое постепенное добавление среднемесячной нормы осадков за 6 дней – поступление осадков в ускоренном режиме.

-

2. “Снеготаяние”. Единовременное поступление среднемесячной нормы, имитирующее продолжительные ливни или весеннее снеготаяние.

-

3. “Застой”. Непродолжительный застойный режим – зали-

- вали монолиты до полного водонасыщения на 14 суток, перекрывая сток. Здесь был использован разный объем воды.

Во избежание стока воды вдоль стенок сосуда при поливе, монолиты вырезали точно по размеру сосудов, а полив проводили строго по центру монолитов. Для уменьшения транспирации во время инкубации монолиты прикрывали пластиковой крышкой. Весь эксперимент длился около месяца.

Установлено, что способ получения почвенного раствора влияет на его химические свойства (Schlotter et al., 2012; Раудина и др., 2016). Так как отбор проб болотных вод в большинстве исследований проводится путем заложения шурфов и скважин, в анализируемые образцы попадает гравитационная и частично капиллярная влага (Раудина и др., 2016). Мы собирали лизиметрические воды, что соответствует гравитационной влаге, поэтому считаем правомерным сравнение природных и извлеченных нами вод. Полученные растворы отфильтровывали через “синюю ленту”, затем через мембранный фильтр. В получившихся образцах определяли содержание РОУ (мгC/л раствора) и пересчитывали на вес органической части мезокосма (мгС/кг органической части почвы) согласно формуле (2):

мг Сроу х И

РОУ, = -РОУ---22£. х 1ооо, (2)

кг тс где СРОУ – концентрация углерода в полученных водах, мг/л; m – абсолютно-сухая масса органической части мезокосма, г;

-

V – объем добавленной при поливе воды, л.

Следует отметить, что как РОУ рекомендуется обозначать исключительно те вещества, что присутствуют в жидкой фазе почв in situ (Zsolnay, 2003). Органическое вещество в растворе, полученном в лаборатории путем экстракции углерода из заданной массы почвы, необходимо определять как водноэкстрагируе-мое. На наш взгляд, в данном эксперименте более показательным является величина мг С/кг почвы, однако полученный нами углерод не является водноэкстрагируемым в строгом смысле, поэтому в дальнейшем будем оперировать величиной мг С/кг органической части почвы, однако называть это РОУ.

Определение физических и химических свойств торфов. Определение плотности проводили на основе значений объема ненарушенной части монолита, веса и влажности. Значения рассчитывали по формуле (3):

P=m (3)

где m – абсолютно-сухая масса образца, г;

-

V – объем образца, см3.

Определение влажности почвенных образцов проводили с помощью измерителя влажности весового OHAUS МВ-35.

Зольность торфяных образцов определяли по стандартной методике (Воробьева, 2006).

Определение степени разложения торфов проводили по степени дисперсности, т.е. содержанию фракции размером менее 250 мкм (Базин и др., 1992). Для этого использовали сокращенный ситовой анализ. Навеску торфа массой ~15 г на сутки заливали дистиллированной водой, затем количественно переносили в двухлитровую колбу и взбалтывали вручную в течение 10 минут до получения однородной суспензии. Суспензию сливали через сито 0.25 мм, остаток на сите промывали до отсутствия в промывной воде мути. Промытый остаток количественно переносили в чашку Петри и высушивали до постоянной массы при температуре 105 °С. Степень разложения R рассчитывали по формуле (4):

R = g0.5285xP250,(4)

где p 250 , % – показатель содержания фракции размером менее 250 мкм, высчитывается по формуле (5):

(mc - m0CT)„

P250 = —---— X 100,(5)

mc где mc – абсолютно-сухая масса навески образца, г;

m ост – абсолютно-сухая масса торфа, оставшегося после ситового анализа, г.

Концентрацию растворенного органического углерода (C РОУ ) в полученных водах определяли на автоматическом анализаторе углерода ТОС – V CPN (Shimadzu, Япония).

Определение содержания общего углерода (С общ ) в минеральных образцах проводили методом Тюрина в модификации Никитина (Воробьева, 2006).

Гранулометрический состав (ГС) минеральных образцов определяли на лазерном анализаторе размеров частиц Microtrac Bluewave (Microtrac, США). Пробоподготовку к ГС осуществляли озвучиванием суспензии на диспергаторе зондового типа Digital Sonifier S-250D (Branson Ultrasonics, США) (Yudina et al., 2022; Sonifier S-250D (Branson Ultrasonics, США) (Yudina et al., 2022; Юдина, Фомин, 2023).

Статистическая обработка данных . Анализ полученных данных проведен в программном пакете Statistica 7.0 с помощью методов параметрической статистики. Достоверность различий оценивали методом многофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). Выбранный уровень значимости α = 0.05. Данные в таблицах и в тексте указаны в формате среднее ± стандартное отклонение. Визуализация данных проведена в среде R 4.2.1. с использованием пакета ggplot2 (Wickham et al., 2016).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Характеристика физических и химических свойств, использованных в колоночном опыте торфяных и минеральных образцов. Использованные в эксперименте торфяные образцы отличаются по ряду характеристик – плотности, зольности и, принципиальное для нас – степени разложения (табл. 1). Строго говоря, оба образца являются слаборазложившимися, т. к. R < 25%. Однако относительно друг друга они сильно отличаются, поэтому здесь мы условно будем называть их слаборазложившийся и среднераз-ложившийся.

Исследованные минеральные образцы отличаются по гранулометрическому составу (табл. 2) Содержание илистой фракции (<0.001 мм) в минеральных образцах невелико и составляет 0.6 ±

0.6% и 3.4 ± 2.9% для песка и суглинка соответственно. Преобладающей фракцией в песчаном образце является собственно песок (0.05–2.00 мм), содержание которого 90.88 ± 1.53%. Для суглинистого образца характерно преобладание фракции крупной пыли (0.01–0.05 мм), т. е. 36.3 ± 4.0%.

Таблица 1. Некоторые свойства исследованных торфяных образцов

Table 1. Some properties of the studied peat soils

|

Показатель |

Слаборазложившийся торф (образец А) |

Среднеразложившийся торф (образец Б) |

|

Плотность, г/см3 |

0.045 ± 0.003 |

0.164 ± 0.004 |

|

Степень разложения, % |

4.63 |

18.28 |

|

Зольность, % |

2.26 ± 0.30 |

6.91 ± 1.31 |

Таблица 2. Гранулометрический состав минеральных образцов

Table 2. Particle size distributions of the mineral samples

|

Образец |

Содержание фракций, %; размер частиц, мм |

|||||

|

2.0–0.25 |

0.25– 0.05 |

0.05– 0.01 |

0.01– 0.005 |

0.005– 0.001 |

<0.001 |

|

|

Песок |

36.6±1.8* |

54.3±3.3 |

4.7±0.2 |

1.6±0.1 |

2.2±0.8 |

0.6±0.6 |

|

Суглинок |

4.4±0.4 |

34.4±1.6 |

36.3±4.0 |

9.1±0.8 |

12.5±3.0 |

3.4±2.9 |

Примечание. *Среднее ± стандартное отклонение ( n = 3 для каждого образца).

Note. *Average ± sdandart deviation ( n = 3 for each sample).

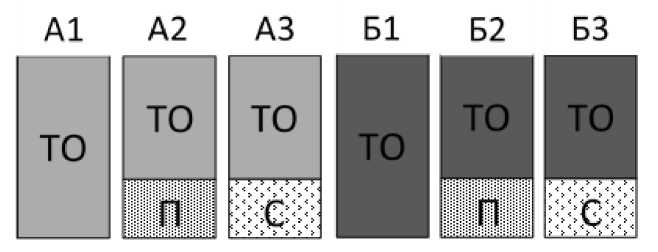

Влияние типа торфа на концентрацию углерода в полученных водах. Содержание растворенного углерода в полученных фильтратах составляет от 90 до 345 мг/кг (рис. 2). Имитация гидрологических условий показала, что во всех вариантах содержание углерода в полученных водах выше для слаборазложившегося образца.

22 °С с периодическим сбором лизиметрических вод концентрация углерода для раствора слаборазложившегося торфа была в 1.5 раза выше.

Рис. 2. Содержание органического углерода в растворах из монолитов с разной конструкцией при имитации гидрологических режимов. Буквы ad показывают достоверные различия между вариантами (там, где буквы одинаковые, различия отсутствуют).

Fig. 2. Organic carbon content leached from monoliths with different construction for the experiment. Means with different letters are significantly different.

РОУ и индексом гумификации. Более точные зависимости и связи между содержанием РОУ в природных водах и почвенных растворах и степенью гумификации органогенных почв разных типов экосистем еще предстоит выяснить.

Полученные результаты можно рассмотреть с точки зрения методических аспектов постановки самого эксперимента. Так как мы ориентировались на количество осадков и использовали ненарушенные образцы, соотношение почва : вода в нашем эксперименте отличалось (табл. 3). Закономерно, что при таких исходных данных были выявлены различия. Увеличение выхода РОУ при увеличении объема воды при работе с суспензиями получили Kaiser et al. (2001), Токарева, Прокушкин и Прокушкин (2008), которые связывают такой эффект с возможным уменьшением диффузии и мобилизации органического вещества при недостаточном количестве влаги.

Таблица 3. Соотношение объемов почва : вода в рассматриваемых мезокосмах 1 – торф, 2 – торф + песок, 3 – торф + суглинок.

Table 3. The soil : water ratio the experimental mesocosms. 1 – peat, 2 – peat with the sand, 3 – peat with loam

|

Режим |

“осадки” и “снеготаяние” |

“застой” |

||||

|

Тип торфа |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

Слаборазложившийся |

1 : 11 |

1 : 17 |

1 : 13 |

1 : 6 |

1 : 8 |

1 : 5 |

|

Сильноразложив-шийся |

1 : 3 |

1 : 4 |

1 : 3 |

1 : 1 |

1 : 1 |

1 : 1 |

раз и составляют от 17.2 мг/л до 34.0 мг/л. Такие данные получаются за счет объемного веса – среднеразложившийся образец в 3.7 раза более плотный, чем слаборазложившийся и при равных объемах исходно содержит больше углерода. При одинаковых условиях экстракции в собираемые воды из монолита с б о льшим запасом углерода выносится больше РОУ по сравнению с тем, где масса монолита (а значит и масса углерода) меньше.

Влияние типа водного режима на концентрацию углерода в полученных водах . Для слаборазложившегося торфа не выявлены отличия по концентрации РОУ для режимов “осадки” и “снеготаяние”, за исключением варианта 3 (торф с суглинком), где при “снеготаянии” концентрации углерода меньше в 1.4 раза (рис. 2). При этом во всех вариантах при режиме “застой” концентрация РОУ в полученных фильтратах ниже в 2 раза. Для средне-разложившегося торфа варианты с минеральным горизонтом не отличаются между собой при разных гидрологических режимах, в то время как вариант “торф” выше почти в 2 раза при всех режимах.

Уменьшение выхода углерода в фильтраты при “застойном” водном режиме может быть связано с развитием анаэробных условий, ингибирующих микробное разложение. Такое объяснение, однако, противопоставляется результатам Preston & Basiliko (2016), которые утверждают, что микробиоценоз торфяных почв характеризуется высокой адаптацией к краткосрочным и долгосрочным изменениям окружающей среды. Раудина и др. (2016) отмечают, что время пребывания воды в торфе увеличивает выход РОУ в водотоки. Согласно этой логике за 14 дней тесного контакта воды и почвы выход углерода должен увеличиться, что не соответствует нашим данным. В то же время сообщается об увеличении концентрации РОУ при насыщении торфа водой (Clark et al., 2009; Dieleman et al., 2016). При режиме “застой” мезокосмы инкубировались при естественном освещении в течение 14 суток – возможно, имела место фотодеградация, инициирующая в свою очередь биодеградацию благодаря трансформации молекулярных структур РОВ в более доступные формы (Cory, 2018). В этом случае часть РОУ может разлагаться до СО2, увеличивая атмосфер- ный поток углерода.

В рамках нашего эксперимента была использована последовательная экстракция, т. е. гидрологические режимы были сымитированы на одних и тех же монолитах. Мы постарались нивелировать это влияние путем первичной промывки всех образцов дистиллированной водой. Лабораторными экспериментами на разных типах почв показано, что первая экстракция характеризуется максимальным выносом углерода (Прокушкин и др., 2008). Можно было бы предположить, что поэтому при “осадках” и “снеготаянии”, которые соответствовали первой и второй экстракции соответственно, концентрация РОУ выше. Однако вынос при первой и второй экстракциях достоверно не отличается как для средне-разложившегося, так и для слаборазложившегося торфов – снижение содержания углерода в данном случае вряд ли можно интерпретировать через методические аспекты. Таким образом, трудно выделить преимущественный фактор, который оказал влияние на уменьшение количества вынесенного углерода в режиме “застой”.

Отсутствие различий в содержании РОУ при режимах “осадки” и “снеготаяние” не противоречит тому факту, что увеличение количества осадков приводит, как правило, к снижению концентрации РОУ за счет разбавления растворов (Прокушкин и др., 2005). Несмотря на отсутствие достоверных различий тенденция к уменьшению концентрации в режиме “снеготаяние” все же есть.

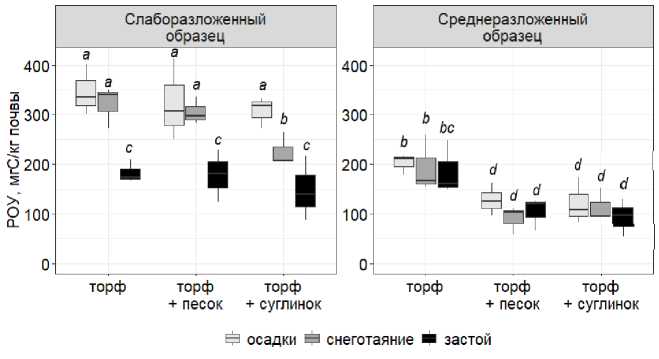

Влияние подстилающего материала на вынос углерода из торфяных почв. До обсуждения вопросов выноса углерода хочется внести ясность по некоторым понятиям, которые будут использованы в работе далее. Суммарный вынос – количество углерода (мг), которое реально было вынесено из мезокосма за эксперимент при трех последовательных имитациях водных режимов. Удельный вынос – количество углерода (мг/г), которое было вынесено из мезокосма в пересчете на 100 г абсолютно-сухого органического материала за эксперимент при трех последовательных имитациях водных режимов. Удельный вынос органического углерода в индивидуальных образцах составил от 23 до 92 мг С/100 г торфа (рис. 3). Для слаборазложившегося торфяного образца ха- рактерно уменьшение количества вынесенного углерода в варианте с суглинком в качестве подстилающего материала, по сравнению с чистым торфом, на 20%. Отличий между вариантами “торф” и “торф с песком” для слаборазложившегося торфа выявлено не было. Для среднеразложившегося торфа выявлено уменьшение удельного выноса углерода в вариантах и с песком, и с суглинком в качестве подстилающего материала на 45% по сравнению с чистым торфом.

Масса вынесенного углерода, мгС/100г почвы ■ застой □ снеготаяние □ осадки

Рис. 3. Удельный вынос органического углерода за весь опыт. А – слаборазложившийся торф, Б – среднеразложившийся торф. Цифрами обозначена величина выноса при имитации одного режима. Буквы a–d показывают достоверные различия между вариантами.

Fig. 3. Organic carbon leaching from monoliths for the experiment. A – peat with low decomposition degree, Б – peat with medium decomposition degree. The numbers within barplot indicate the amount of organic carbon content leached for the only one simulating hydrological regime. Means with different letters are significantly different.

Рассмотрим суммарный вынос углерода. При проведении региональных расчетов по экспорту углерода с заданной территории оперируют, как правило, величиной т С·га-1·год-1 и рассчитывают на указанную толщу (0.2, 0.5 или 1.0 м). В нашем случае ввиду того, что объемы монолитов в трех вариантах отличались, можно сравнивать между собой только монолиты одного варианта т. е. “торф” слаборазложившийся с “торфом” среднеразложив-шимся, “торф + песок” слаборазложившегося образца с “торф + песок” среднеразложившегося образца и т. д. Из монолитов со слаборазложившимся и среднеразложившимся торфом суммарно за три цикла имитации водного режима было вынесено 19.2 ± 3.2 и 47.6 ± 5.1 мг С соответственно. При этом закономерности влияния водных режимов сохраняются.

Несмотря на уменьшение выноса углерода из торфов в вариантах с минеральным горизонтом в нижней части монолита, закрепление (статистически достоверное увеличение содержания углерода) выявлено только в песке, использованном в комбинации со среднеразложившимся торфом (табл. 4). В варианте “торф с суглинком” для среднеразложившегося торфа достоверных отличий не выявлено, но наблюдается тенденция к закреплению углерода.

Таблица 4. Содержание органического углерода в минеральных образцах до и после манипуляционного опыта

Table 4. The total organic carbon in mineral samples before and after the manipulation experiment

|

Тип монолита |

С ДО , г/100г |

Спосле, г/100г |

|

Слаборазложившийся с песком |

0.39 ± 0.05a |

0.37 ± 0.11a |

|

Слаборазложившийся с суглинком |

0.26 ± 0.07a |

0.20 ± 0.05a |

|

Среднеразложившийся с песком |

0.39 ± 0.05a |

0.64 ± 0.16b |

|

Среднеразложившийся с суглинком |

0.26 ± 0.07a |

0.31 ± 0.09a |

Примечание. *Среднее ± стандартное отклонение.

Note. *Average ± sdandart deviation.

Сорбционная емкость почвы в отношении растворенного органического вещества напрямую зависит от содержания или- стой фракции (Shen, 1999; Kahle et al., 2003), которая поглощает большую часть поступающего в почву материала – до 95% (Freeman et al., 2004). Однако минеральные почвы обладают не только сорбционными свойствами в отношении органического вещества, но и сами могут быть его источником. Lim, Loiko, Pokrovsky (2022) установили, что поглотительная способность минеральных горизонтов севера Западной Сибири сопоставима с количеством РОВ, которое может быть вымыто из перекрывающих торфяных горизонтов. Углерод в минеральных горизонтах может также легко десорбироваться, в том числе и при увеличении глубин деятельного слоя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Степень разложения торфа и гидрологические условия территории определяют величины выноса соединений углерода с водами из плоскобугристых торфяников. Удельно большее количество РОУ, как показал эксперимент, выносится из менее разложившихся материалов, но суммарный вынос из объема торфа для среднеразложившегося выше в 2.5 раза. Параметром, который может способствовать уменьшению общего выноса органического вещества за пределы профиля в сопряженные воды выступает наличие минерального грунта непосредственно под торфяными горизонтами. За счет сорбции органического вещества минеральная часть почвенного профиля может закрепить выносимый углерод. Однако есть вероятность выноса углерода и из самого минерального грунта, поэтому оценивать данную величину нужно принимая во внимание локальные особенности территории.

Таким образом, учитывая тенденции последних лет к увеличению количества осадков и повышению температуры воздуха (Гончарова и др., 2023) как последствий глобального изменения климата, стоит ожидать увеличения мощности деятельного слоя на мерзлых торфяниках. Экспорт соединений углерода за счет вовлечения новых глубинных торфяных слоев может увеличиться. Однако оттаивание ММП может вскрыть минеральные горизонты, способные к сорбции органического вещества, что позволит уменьшить общие потери углерода из почвенной толщи.

Список литературы Вынос углерода из торфяных почв севера Западной Сибири в разных гидрологических условиях

- Базин Е.Т., Копенкин В.Д., Косов В.И., Корчунов С.С., Петрович В.М. Технический анализ торфа. М.: Недра, 1992. 431 с.

- Васильев А.А., Гравис А.Г., Губарьков А.А., Дроздов Д.С., Коростелев Ю.В., Малкова Г.В., Облогов Г.Е., Пономарева О.Е., Садуртдинов М.Р., Стрелецкая И.Д., Стрелецкий Д.А., Устинова Е.В., Широков Р.С. Деградация мерзлоты: результаты многолетнего геокриологического мониторинга в западном секторе российской Арктики // Криосфера Земли. 2020. Т. 24. № 2. С. 15. https://doi.org/10.21782/KZ1560-7496-2020-2(15-30).

- Воробьева Л.А. Теория и практика химического анализа почв. М.: ГЕОС, 2006. 400 с.

- Матышак Г.В., Богатырев Л.Г., Гончарова О.Ю., Бобрик А.А. Особенности развития почв гидроморфных экосистем северной тайги Западной Сибири в условиях криогенеза // Почвоведение. 2017. № 10. С. 1155-1164. https://doi.org/10.7868/S0032180X17100069.

- Мельников Е.С., Тагунова Л.Н., Лазарева Н.А., Москаленко Н.Г. Ландшафты криолитозоны Западно-Сибирской газоносной провинции. Н.: Наука, Сибирское отд., 1983. 165 с.

- Москаленко Н.Г. Изменения криогенных ландшафтов северной тайги Западной Сибири в условиях меняющегося климата и техногенеза // Криосфера Земли. 2012. Т. 16. № 2. С. 38-42.

- Прокушкин A.С., Гавриленко И.В., Прокушкин С.Г., Абаимов А.П. Поступление растворенного органического углерода в почву лиственничников в условиях сплошной мерзлоты Средней Сибири // Лесоведение. 2005. № 5. С. 41-48.

- Прокушкин А.С., Токарева И.В., Прокушкин С.Г., Абаимов, А.П., Гуггенбергер Г. Потоки растворенного органического вещества в лиственничниках криолитозоны Средней Сибири // Экология. 2008. № 3. С. 163-172.

- Раудина Т.В., Лойко С.В., Крицков И.В., Лим А.Г. Сравнение состава почвенных вод мерзлых болот Западной Сибири, полученных различными методами // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2016. № 3(35). С. 26-42. https://doi.org/10.17223/19988591/35/2.

- Токарева И.В., Прокушкин А.С., Прокушкин С.Г. Роль гидрологических условий в мобилизации органического вещества мерзлотных почв Центральной Эвенкии // Лесоведение. 2008. №. 3. С. 39-46.

- Шишов Л.Л., Тонконогов В.Д., Лебедева И.И., Герасимова М.И. Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Åkerman H.J., Johansson M. Thawing permafrost and thicker active layers in sub-arctic Sweden // Permafr. Periglac. Process. 2008. Vol. 19. P. 279-292. https://doi.org/10.1002/ppp.626.

- Biester H., Selimović D., Hemmerich S., Petri M. Halogens in pore water of peat bogs - the role of peat decomposition and dissolved organic matter // Biogeosciences. 2006. Vol. 3. No. 1. P. 53-64. https://doi.org/10.5194/bg-3-53-2006.

- Broder T., Blodau C., Biester H., Knorr K.H. Peat decomposition records in three pristine ombrotrophic bogs in southern Patagonia // Biogeosciences. 2012. Vol. 9. No. 4. P. 1479-1491. https://doi.org/10.5194/bg-9-1479-2012.

- Callaghan T.V., Jonasson C., Thierfelder T., Yang Z., Hedenås H., Johansson M., Molau U., Van Bogaert R., Michelsen A., Olofsson J., Gwynn-Jones, D., Bokhorst S., Phoenix G., Bjerke J.W., Tømmervik H., Christensen T.R., Hanna E., Koller E.K., Sloan V.L. Ecosystem change and stability over multiple decades in the Swedish subarctic: complex processes and multiple drivers // Philos. Trans. R. Soc. B. Biol. Sci. 2013. Vol. 368. No. 1624. P. 20120488. https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0488.

- Camill P. Permafrost thaw accelerates in boreal peatlands during late-20th centure climate warming // Clim. Change. 2005. Vol. 68. P.135-152. https://doi.org/10.1007/s10584-005-4785-y.

- Clark J.M., Ashley D., Wagner M., Chapman P.J., Lane S.N., Evans C.D., Heathwaite A.L. Increased temperature sensitivity of net DOC production from ombrotrophic peat due to water table draw‐down // Glob. Change Biol. 2009. Vol. 15. No. 4. P. 794-807. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2008.01683.x.

- Cory R.M., Kling G.W. Interactions between sunlight and microorganisms influence dissolved organic matter degradation along the aquatic continuum // Limnol. Oceanogr. Lett. 2018. Vol. 3. No. 3. P. 102-116. https://doi.org/10.1002/lol2.10060.

- Dieleman C.M., Lindo Z., McLaughlin J.W., Craig A.E., Branfireun B.A. Climate change effects on peatland decomposition and porewater dissolved organic carbon biogeochemistry // Biogeochemistry. 2016. Vol. 128. P. 385-396. https://doi.org/10.1007/s10533-016-0214-8.

- Evans C., Monteith D., Cooper D. Long-term increases in surface water dissolved organic carbon: observations, possible causes and environmental impacts // Environ. Pollut. 2005. Vol. 137. P. 55-71. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2004.12.031.

- FAO. IUSS working group WRB. World reference base for soil resources 2014, International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps // World Soil Resources Reports. 2014. No. 106.

- Feng X., Vonk J.E., Van Dongen B.E., Gustafsson Ö., Semiletov I.P., Dudarev O.V., Wang Z., Montluçon D.B., Wacker L., Eglinton T.I. Differential mobilization of terrestrial carbon pools in Eurasian Arctic River basins // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2013. Vol. 110. P. 14168-14173. https://doi.org/10.1073/pnas.1307031110.

- Frey K.E., McClelland J.W. Impacts of permafrost degradation on arctic river biogeochemistry // Hydrol. Process. 2009. Vol. 23. P. 169-182. https://doi.org/10.1002/hyp.7196.

- Freeman C., Evans C.D., Monteith D.T., Reynolds B., Fenner N. Export of organic carbon from peat soils // Nature. 2001. Vol. 412. No. 6849. P. 785. https://doi.org/10.1038/35090628.

- Gentsch N., Mikutta R., Alves R.J.E., Barta J., Čapek P., Gittel A., Hugelius G., Kuhry P., Lashchinskiy N., Palmtag J., Richter A., Šantrůčková H., Schnecker J., Shibistova O., Urich T., Wild B., Guggenberger G. Storage and transformation of organic matter fractions in cryoturbated permafrost soils across the Siberian Arctic // Biogeosciences. 2015. Vol. 12. No. 14. P. 4525-4542. https://doi.org/10.5194/bg-12-4525-2015.

- Glatzel S., Kalbitz K., Dalva M., Moore T. Dissolved organic matter properties and their relationship to carbon dioxide efflux from restored peat bogs // Geoderma. 2003. Vol. 113. No. 3-4. P. 397-411. https://doi.org/10.1016/S0016-7061(02)00372-5.

- Hinzman L.D., Bettez N.D., Bolton W.R., Chapin F. S., Dyurgerov M.B., Fastie C.L., Griffith B., Hollister R.D., Hope A., Huntington H.P., Jensen A.M., Jia G.J., Jorgenson T., Kane D.L., Klein D.R., Kofinas G., Lynch A.H., Lloyd A.H., McGuire A.D., Nelson F.E., Nolan M., Oechel W.C., Osterkamp T.E., Racine C.H., Romanovsky V.E., Stone R.S., Stow D.A., Sturm M., Tweedie C.E., Vourlitis G.L., Walker M.D., Walker D.A., Webber P.J., Welker J.M., Winker K.S., Yoshikawa K. Evidence and implications of recent climate change in northern Alaska and other Arctic regions // Clim. Change. 2005. Vol. 72. P. 251-298. https://doi.org/10.1007/s10584-005-5352-2.

- Hugelius G., Loisel, J., Chadburn S., Jackson R.B., Jones M., MacDonald G., Marushchak M., Olefeldt D., Packalen M., Siewert M. B., Treat C., Turetsky M., Voigt C., Yu Z. Large stocks of peatland carbon and nitrogen are vulnerable to permafrost thaw // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2020. Vol. 117. No. 34. P. 20438-20446. https://doi.org/10.1073/pnas.1916387117.

- Jennings E., Järvinen M., Allott N., Arvola L., Moore K., Naden P., Aonghusa C.N., Nõges T., Weyhenmeyer G.A. Impacts of climate on the flux of dissolved organic carbon from catchments // The impact of climate change on European lakes. Aquatic Ecology Series. D.: Springer. 2010. Vol. 4. P. 199-220. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2945-4_12.

- Kaiser K., Guggenberger G., Haumaier L., Zech W. Seasonal variations in the chemical composition of dissolved organic matter in organic forest floor layer leachates of old-growth Scots pine (Pinus sylvestris L.) and European beech (Fagus sylvatica L.) stands in northeastern Bavaria, Germany // Biogeochemistry. 2001. Vol. 55. P. 103-143. https://doi.org/10.1023/A:1010694032121.

- Kaiser K., Kalbitz K. Cycling downwards - dissolved organic matter in soils // Soil Biol. Biochem. 2012. Vol. 52. P. 29-32. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2012.04.002.

- Kleber M., Jahn R. Retention of dissolved organic matter by illitic soils and clay fractions: influence of mineral phase properties // J. of Plant Nutr. and Soil Sci. 2003. Vol. 166. No. 6. P. 737-741. https://doi.org/10.1002/jpln.200321125.

- Kalbitz K., Solinger S., Park, J.H., Michalzik B., Matzner E. Controls on the dynamics of dissolved organic matter in soils: a review // Soil Sci. 2000. Vol. 165. P. 277-304.

- Kalbitz K., Geyer S. Different effects of peat degradation on dissolved organic carbon and nitrogen // Org. Geochem. 2002. Vol. 33. No. 3. P. 319-326. https://doi.org/10.1016/S0146-6380(01)00163-2.

- Kim H.M., Webster P.J., Curry J.A. Evaluation of short‐term climate change prediction in multi‐model CMIP5 decadal hindcasts // Geophys. Res. Lett. 2012. Vol. 39. No. 10. https://doi.org/10.1029/2012GL051644.

- Lim A.G., Loiko S.V., Pokrovsky O.S. Sizable pool of labile organic carbon in peat and mineral soils of permafrost peatlands, western Siberia // Geoderma. 2022. Vol. 409. P. 115601. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2021.115601.

- Limpens J., Berendse F., Blodau C., Canadell J.G., Freeman C., Holden J., Roulet N., Rydin H., Schaepman-Strub G. Peatlands and the carbon cycle: from local processes to global implications - a synthesis // Biogeosciences. 2008. Vol. 5. No. 5. P. 1475-1491. https://doi.org/10.5194/bg-5-1475-2008.

- Meredith M., Sommerkorn M., Cassotta S., Derksen C., Ekaykin A., Hollowed A., Kofinas G., Mackintosh A., Melbourne-Thomas J., Muelbert M.M.C., Ottersen G., Pritchard H., Schuur E.A.G. Polar regions. Chapter 3 // IPCC special report on the ocean and cryosphere in a changing climate. 2019. URL: https://hdl.handle.net/102.100.100/23122904.v1.

- Moore T. R., Dalva M. Some controls on the release of dissolved organic carbon by plant tissues and soils // Soil Sci. 2001. Vol. 166. No. 1. P. 38-47.

- Müller M., Alewell C., Hagedorn F. Effective retention of litter-derived dissolved organic carbon in organic layers // Soil Biol. Biochem. 2009. Vol. 41. No. 6. P. 1066-1074. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2009.02.007.

- Payette S., Delwaide A., Caccianiga M., Beauchemin M. Accelerated thawing of subarctic peatland permafrost over the last 50 years // Geophys. Res. Lett. 2004. Vol. 31. No.18. https://doi.org/10.1029/2004GL020358.

- Preston M.D., Basiliko N. Carbon mineralization in peatlands: does the soil microbial community composition matter? // Geomicrobiol. J. 2016. Vol. 33. No. 2. P. 151-162. https://doi.org/10.1080/01490451.2014.999293.

- Raudina T.V., Loiko S.V., Lim A.G., Krickov I.V., Shirokova L.S., Istigechev G.I., Kuzmina D.M., Kulizhsky S.P., Vorobyev S.N., Pokrovsky O.S. Dissolved organic carbon and major and trace elements in peat porewater of sporadic, discontinuous, and continuous permafrost zones of western Siberia // Biogeosciences. 2017. Vol. 14. No. 14. P. 3561-3584. https://doi.org/10.5194/bg-2017-24.

- Schlotter D., Schack-Kirchner H., Hildebrand E.E., Wilpert K. Equivalence or complementarity of soil-solution extraction methods // J. Plant Nutr. Soil Sci. 2012. Vol. 175. Р. 236-244. https://doi.org/10.1002/jpln.201000399.

- Selvam B.P., Lapierre J.F., Guillemette F., Voigt C., Lamprecht R.E., Biasi C., Christensen T.R., Martikainen P.J., Berggren M. Degradation potentials of dissolved organic carbon (DOC) from thawed permafrost peat // Sci. Rep. 2017. Vol. 7. No. 1. P. 45811. https://doi.org/10.1038/srep45811.

- Shen Y.H. Sorption of natural dissolved organic matter on soil // Chemosphere. 1999. Vol. 38. No. 7. P. 1505-1515. https://doi.org/10.1021/jp9902452.

- Smith L.C., Sheng Y., MacDonald G.M. A first pan‐Arctic assessment of the influence of glaciation, permafrost, topography and peatlands on northern hemisphere lake distribution // Permafr. Periglac. Process. 2007. Vol. 18. No. 2. P. 201-208. https://doi.org/10.1002/ppp.581.

- Stanek W., Silc T. Comparisons of four methods for determination of degree of peat humification (decomposition) with emphasis on the von Post method // Can. J. Soil Sci. 1977. Vol. 57. P. 109-117. https://doi.org/10.4141/cjss77-015.

- Tarnocai C. The effect of climate change on carbon in Canadian peatlands // Glob. Planet Change. 2006. Vol. 53. No. 4. P. 222-232. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2006.03.012.

- Tarnocai C., Canadell J.G., Schuur E.A., Kuhry P., Mazhitova G., Zimov S. Soil organic carbon pools in the northern circumpolar permafrost region // Global Biogeochem. Cycles. 2009. Vol. 23. No. 2. https://doi.org/10.1029/2008GB003327.

- Page S.E., Rieley J.O., Banks C.J. Global and regional importance of the tropical peatland carbon pool // Glob. Chang. Biol. 2011. Vol. 17. No. 2. P. 798-818. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02279.x.

- Wang H., Richardson C.J., Ho M., Flanagan N. Drained coastal peatlands: A potential nitrogen source to marine ecosystems under prolonged drought and heavy storm events - A microcosm experiment // Sci. Total Environ. 2016. Vol. 566. P. 621-626. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.04.211.

- Wen H., Perdrial J., Abbott B.W., Bernal S., Dupas R., Godsey S.E., Harpold A., Rizzo D., Underwood K., Adler T., Sterle G., Li L. Temperature controls production but hydrology regulates export of dissolved organic carbon at the catchment scale // Hydrol. Earth Syst. Sci. 2020. Vol. 24. No. 2. P. 945-966. https://doi.org/10.5194/hess-24-945-2020.

- Wickham H., Chang W., Wickham M.H. Package “ggplot2” // Create elegant data visualizations using the grammar of graphics. Version. 2016. Vol. 2. No. 1. P. 1-189.

- Wright S.N., Thompson L. M., Olefeldt D., Connon R. F., Carpino O.A., Beel C.R., Quinton W.L. Thaw-induced impacts on land and water in discontinuous permafrost: A review of the Taiga Plains and Taiga Shield, northwestern Canada // Earth Sci. Rev. 2022. Vol. 32. P. 104104. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.104104.

- Yu Z., Loisel J., Brosseau D.P., Beilman D.W., Hunt S.J. Global peatland dynamics since the Last Glacial Maximum // Geophys. Res. Lett. 2010. Vol. 37. No. 13. https://doi.org/10.1029/2010GL043584.

- Yudina A.V., Klyueva V.V., Romanenko K.A., Fomin D.S. Micro-within macro: How micro-aggregation shapes the soil pore space and water-stability // Geoderma. 2022. Vol. 415. P. 115771. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.115771.

- Zsolnay A. Dissolved organic matter: artefacts, definetions and functions // Geoderma. 2003. Vol. 113. P. 187-209. https://doi.org/10.1016/S0016-7061(02)00361-0.