Вырубки как потенциальные кормовые станции млекопитающих-фитофагов в зимний период в южно-таёжном районе Вологодской области

Автор: Пилипко Елена Николаевна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 1, 2018 года.

Бесплатный доступ

Дана краткая характеристика зимних кормовых стаций на зарастающих вырубках для животных-фитофагов. Указана зависимость условий обитания от запаса и разнообразия кормов, защитных свойств и мощности снежного покрова. Приведены результаты о подросте и подлеске, которые являются основным древесно-веточным кормом для фитофагов. В целом, выявлено, что сплошная рубка леса создает мозаичность местообитания и положительно влияет на изменение продуктивнсти угодий. Приведена бонитировка изучаемых объектов для рассматриваемых животных.

Вырубка, тип леса, подрост, подлесок, животные-фитофаги, кормовые угодья

Короткий адрес: https://sciup.org/146279497

IDR: 146279497 | УДК: 591.53:574.4

Текст научной статьи Вырубки как потенциальные кормовые станции млекопитающих-фитофагов в зимний период в южно-таёжном районе Вологодской области

Введение. Концепция совместного ведения лесного и охотничьего хозяйств является фундаментальным положением современной экологии как науки, согласно которой лесная растительность и обитающие в лесу охотничье - промысловые животные являются составными частями лесных биогеоценозов. Наряду с другими компонентами биогеоценозов растительность и животные находятся в определенном сбалансированном соотношении. Видовой состав и численность охотничьих зверей и птиц непосредственно зависят от характера лесной растительности, которая в наибольшей степени определяется породным составом и восстановительной стадией насаждений.

С другой стороны, неконтролируемое увеличение численности отдельных видов животных приводит к зоогенным изменениям биогеоценозов. Общеизвестны зоогенные смены лесной растительности под влиянием деятельности копытных. Регулирование процессов взаимного влияния леса и животных - залог сохранения экологического равновесия в пределах территории лесоохотничьего хозяйства.

Антропогенное влияние в виде сплошных рубок приводит к коренному изменению лесных охотничьих угодий. Образовавшееся на месте вырубленного насаждения открытое пространство и лесная растительность на разных ступенях своего развития отличаются друг от друга по своим кормовым и защитным условиям, видовому составу и численности животных и относятся к различным типам охотничьих угодий. Насаждения в возрасте до 20 лет - для хвойных и твердолиственных пород и до 10 лет - для мягколиственных пород в охотхозяйственном отношении относятся к молоднякам, которые являются основной кормовой базой для лесных дендрофагов - лося (Alces dices, L) и зайца - беляка (Lepus timidus, L). Поэтому, для ведения интенсивного охотничьего хозяйства необходимо достаточное количество площадей молодняков (Рекомендации..). В выборе участка леса животными, несомненно, играют роль возраст, породный состав и полнота древостоя, а так же густота подроста и подлеска (Смирнов, 2009). Следует отметить особое положение периферических участков вырубок - границ последних с сомкнутыми насаждениями. Эти участки (экотоны) характеризуются не только максимальными значениями видового разнообразия кормовых растений и высокими показателями запаса и потребления животными веточных кормов, но и защитными свойствами территории (Курхинсн, 2001). В данной статье рассмотрена оценка антропогенно-нарушенных территорий (вырубок) Вологодчины, в период их естественного зарастания как потенциальных кормовых стаций животных-дендрофагов в зимнее время.

Методика. Основной и наименьшей типологической единицей классификации охотугодий как среды обитания служит тип местообитаний или элемент среды обитания. Тип местообитаний - это участки растительности со сходными условиями обитания охотничьих животных (главным образом, кормовыми и защитными условиями) (Козлов, 2013). Основные признаки выделения типов местообитаний как элементов среды обитания - это условия местопроизрастания, состав, возраст и полнота древостоев.

Нами были классифицированы молодняки по условиям обитания основных, наиболее распространенных видов животных-фитофагов (лося (A. dices) и зайца - беляка (L. timidus), которые предоставляет им территория (Кузякин, 1979). Категоризацию подроста по густоте проводили по общепринятым классификациям (Инструкция..., 1984): редкий до 2 тыс., средней густоты - 2-8 тыс., густой -8-13 тыс. и очень густой - более 13 тыс. растений на 1 гектаре. На тех же учетных площадках, которые закладывают для учета подроста, учитывали видовой состав, количество и высоту (по категориям крупности) подлесочных пород (рябины, малины, жимолости и т.п.). Общая площадь обследованных вырубок составила 37,1 га. Учет подлеска проводился одновременно с учетом подроста (Пилипко, 2013). Класс бонитета (в молодняках до 10 лет) устанавливали по условиям местопроизрастания (типу леса) и соответствию характеристике прошлого лесоустройства. Сомкнутость найдена по таблице «Соотношение числа стволов и относительной полноты (в данном случае сомкнутости) в молодняках со средней высотой менее 4 м» (Гусев, 1971). Состав подроста (в молодняках до 10 лет) определяли по соотношению числа стволов. Подлесочные породы в формулу состава не вводили, но учитываются при определении сомкнутости (Об утверждении «Инструкции по проведению лесоустройства в лесном фонде России», 1994). С каждой вырубки (по выделам) отбирались пневые срезы для определения возрастного строения подроста ели не менее 3 из каждой категории крупности в количестве 75 экземпляров. Возраст лиственных пород определен по таблице «Ход роста ствола в высоту» (Дунин, Янушко, 1979) на основании средней высоты, определенной нами в натуре с учетом давности лесосечных работ.

Снегомерная съемка на вырубках с некоторыми изменениям и дополнениями осуществлялась на основании рассмотренных методик, разработанных Копаневым (1978), Новиковым (1949) и методических указаний (Новиков, 1949; Копанев, 1978; Бабич и др., 2010). Наблюдения проводились с третьей декады февраля по третью декаду марта (1 раз в декаду) на разных категориях площади лесосеки (пасека, технологический коридор) и в насаждениях, не затронутых рубкой. На каждом объекте закладывалось 2 постоянных маршрута (пасека, технологический коридор) и еще один на контрольном участке, расположенном поблизости (лес). В общей сложности при помощи лыж и переносной снегомерной рейки из дерева длиной 180 (130 см) было проведено 9 ландшафтно-маршрутных съемок. Расстояние между промерными точками для определения глубины снега начиналось через 5 м (по 3 замера в точке). Каждый маршрут состоял из 30 измерений. Сбор материалов для изучения зимней кормовой базы млекопитающих (лось, заяц-беляк) осуществлялся на постоянных и временных пробных площадях. Основное внимание во время исследований было уделено описанию характеристик кормовых угодий (состав и запас древесноветочной растительности) и особенностям питания животных в зимний период. Учитывался такой экологический фактор как глубина снега. Также было проведено геоботаническое описание подроста и подлеска на пробных площадях. Для изучения распределения лося (A. alces) и зайца-беляка (Г. timidus) нами был проведен учет численности зимним маршрутным методом.

Примечание: В простом виде формула расчета численности животных (D), приходящихся в среднем на 1000 га площади угодий для каждого отдельного вида зверей выглядит следующим образом:

D = А х К, где

А - показатель учета (среднее число пересечений суточных следов зверей данного вида, приходящееся в среднем на 10 км учетных маршрутов);

К - пересчетный коэффициент, равный 1,57/L, где 1,57 - число «Пи», деленное на 2;

L - средняя длина суточного хода данного вида зверя в км (Методических рекомендаций для проведения учета..., 2005).

Для расчета общего объема доступных запасов зимних кормов (С), в кг, применялась формула:

С = S х О, где

S - размер площади, в гектарах;

О - общий доступный запас зимних кормов на 1 гектар, в кг (Лемзакова, 2010).

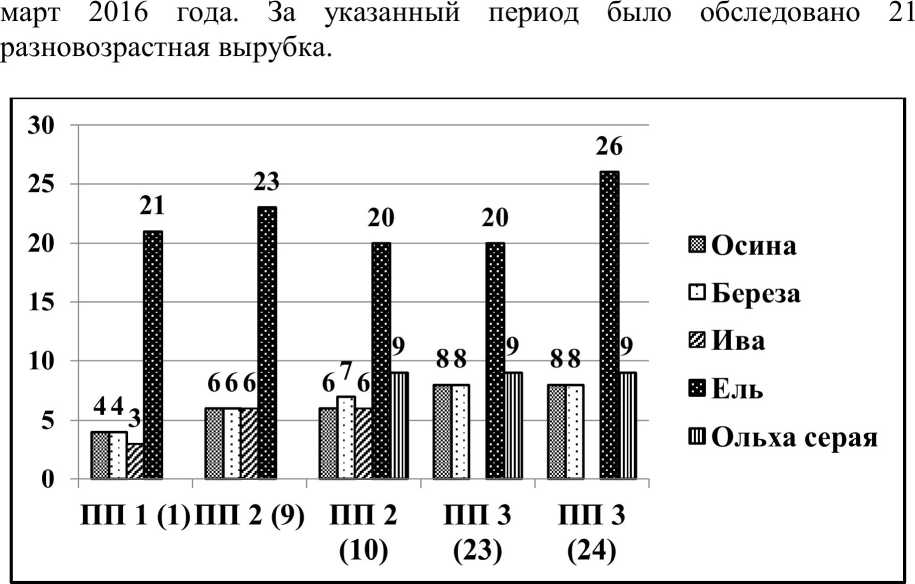

Для установления ресурсов доступных зимних древесноветочных кормов проведен породный и возрастной учет состава подроста (рис. 1) после сплошных рубок елово-лиственных насаждений в группе типа леса ельник черничный и лиственно-еловых насаждений в группах типов леса ельник черничный и ельник кисличный на территории южно-таёжного района (Сокольскос лесничество, Сокольский район) Вологодского региона в период с ноября 2015 по

Рис. 1 . Возрастная структура учтённого подроста на разных пробных площадях (ПП): по оси абцисс укзан номер пробной площади (выдел), по оси ординат возраст, год.

Примерный возраст лиственных пород взят из таблицы «Ход роста ствола в высоту» (по Дунину, Янушко (1979), с изменениями) на основании средней высоты, а также с учетом давности рубки.

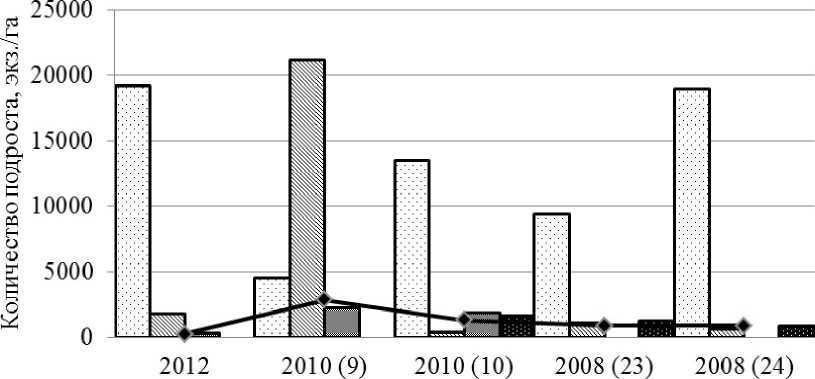

Общая площадь вырубок, описанных в данной статье составила 37,1 га. Густота подроста варьирует на пробных площадях, что объясняется различными лесорастительными условиями, давностью рубки, различиями в исходном составе древостоев. Подрост лиственных и хвойных пород на объектах размещен по площади вырубок, в целом, равномерно. Основная часть подроста ели предварительного возобновления. Формирование древостоев протекает с разным долевым участием лиственных пород, но на вырубках в составе формирующихся насаждений преобладает осина (рис. 2).

Пробная площадь mОспня ЕНДБереза СЮИва ^И Ольха —♦—Ель

Рис. 2 . Распределение количества подроста по породному составу. По оси абцисс укзан год рубки (выдел).

Установлено, что после рубки лиственно-еловых насаждений (ельник черничный и ельник кисличный), где в составе осина имела долевое участие 3-4 единицы (пробные площади (ПП) 1 и 3), при естественном возобновлении на вырубках осина имеет преимущество в составе подроста (7 - 9 единиц). На ПП 2 до рубки насаждение имело состав бЕЗБЮс, здесь в преобладающем по площади 9 выделу сформировалась береза в составе 7 единиц, хотя в другой части вырубки (выдел 10) все также активно возобновлялась осина. Доля хвойного подроста на всех площадях не превышает 10 %.

На 4-6 летних вырубках в ельнике черничном при наличии осин и берез, представленных последующим возобновлением от 0,3 до 21 тыс. экз./га и осин от 4 до 19 тыс. экз./га образовались сомкнутые лиственные молодняки высотой до 2-3 и более метров. Подрост ели, появившийся за 28 - 30 лет и более до рубки леса, представлен предварительным возобновлением от 0,2 до 2,8 тыс. экз./га.

Несколько иначе возобновляется вырубка в типе леса ельник кисличник. Спустя 8 лет густота лиственных пород (березы, осины) составила 0,5 - 18,9 тыс. экз./га высотой до 3 - 4 м и более. Подрост ели предварительной генерации образовался за 22 - 36 лет и более до рубки леса. Количество его варьирует от 0,83 до 0,85 экз./га. Кисличный тип леса характеризуется более низкой густотой хвойного подроста.

Для проведения расчетов запасов зимних кормов на вырубках необходимо было установить распределение количества подроста и подлеска (преимущественно рябины) по категориям крупности (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика подроста и подлеска

|

ПП (год рубки) |

Состав подроста |

Категория крупности |

Количество подроста, экз./га |

Подлесок, экз./га |

||||||

|

Ель |

Осина |

Береза |

Ива |

Ольха |

||||||

|

п |

Н/п |

Сух |

||||||||

|

1 выдел |

||||||||||

|

1 (2012) |

9Ос1БедЕедИв |

Мелкий |

24 |

14 |

5 |

116 |

703 |

72 |

- |

1678 |

|

Средний |

54 |

16 |

16 |

4354 |

854 |

132 |

785 |

|||

|

Крупный |

19 |

10 |

68 |

14686 |

175 |

29 |

213 |

|||

|

Итого |

97 |

40 |

89 |

19156 |

1732 |

233 |

2676 |

|||

|

2 (2010) |

9 выдел |

|||||||||

|

7Б10с1Е1Ив |

Средний |

505 |

84 |

84 |

2020 |

4923 |

1305 |

- |

7626 |

|

|

Крупный |

1683 |

368 |

105 |

2420 |

16201 |

894 |

3628 |

|||

|

Итого |

2188 |

452 |

189 |

4440 |

21124 |

2199 |

11254 |

|||

|

10 выдел |

||||||||||

|

7Ос 1 Ив 1 Олс 1 ЕедБ |

Средний |

139 |

139 |

28 |

1407 |

27 |

1104 |

248 |

4450 |

|

|

Крупный |

517 |

345 |

103 |

12040 |

310 |

724 |

1345 |

1621 |

||

|

Итого |

656 |

484 |

131 |

13447 |

337 |

1828 |

1593 |

6071 |

||

|

3 (2008) |

23 выдел |

|||||||||

|

70с10лс1Б1Е |

Средний |

89 |

237 |

118 |

1554 |

148 |

- |

111 |

3219 |

|

|

Крупный |

222 |

111 |

74 |

7807 |

851 |

1110 |

5994 |

|||

|

Итого |

311 |

348 |

192 |

9361 |

999 |

1221 |

9213 |

|||

|

24 выдел |

||||||||||

|

9Ос1ЕедОлседБ |

Средний |

101 |

202 |

67 |

3494 |

236 |

- |

34 |

3192 |

|

|

Крупный |

84 |

294 |

84 |

15456 |

336 |

756 |

19110 |

|||

|

Итого |

185 |

496 |

151 |

18950 |

572 |

790 |

22302 |

|||

Примечание: П - перспективный; Н/п - неперспективный; Сух. - сухой

Для данных пробных площадей характерно массовое количество лиственных пород, образующих сомкнутый полог на площади, составляющей не менее 50%, с высотой преобладающей древесной породы более 1,3 м. Проведенные исследования позволяют заключить, что с момента проведения рубки, активно развивается на 4-ый год поросль лиственных пород-пионеров (береза, осина) - ПП 1, в последующем через 6 лет характеризуется формированием кустарникового яруса высотой 3 м и более (ПП 2), а уже на ПП 3 (через

8 лет после рубки) интерес представляет наиболее сформировавшийся молодняк высотой 4 м и более.

Результаты и обсуждение. Динамика ресурсов зимних кормов после антропогенного воздействия зависит не только от способа и сезона рубки, очистки лесосек, применяемой техники и т.п., но и от ландшафтных условий конкретной территории: типа вырубаемого лесного биогеоценоза, рельефа, почвенных условий и зависящего от последних характера вторичной сукцессии.

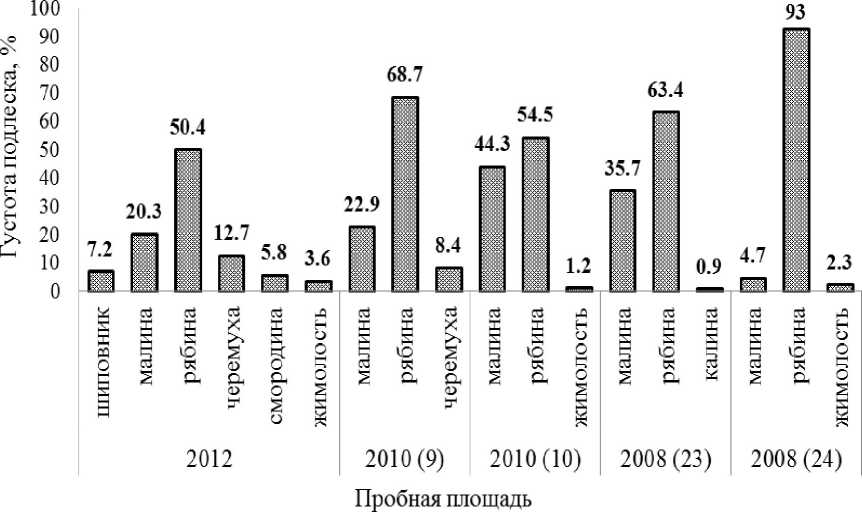

На этих территориях присутствие и степень представленности целого ряда видов лиственных древесных и кустарниковых растений (осина, ива, береза, ольха), отчасти и ели, в значительной мере определяется воздействием млекопитающих-фитофагов. Также мозаичность ландшафта определяет качественно новый уровень взаимодействий в звене млекопитающие-фитофаги-растительность, так как интенсивное взаимодействие в этом звене не ограничивается только вырубками или молодняками, но даже усиливается в опушечных зонах, сохранившихся от рубки фрагментах и прилежащих к трансформированным экосистемам массивах таежных лесов. Каждый вид занимает свою экологическую нишу, верен и в отношении сукцессионных процессов в экосистемах на вырубках (Курхинен, 2001). При изучении состояния подлеска, являющегося неотъемлемой частью зимнего питания животных-фитофагов, выявлено, что основное кормовое значение имеют рябина, малина и смородина (рис. 3).

Породы, являющиеся основными кормами дендрофагов в зимний период, съедаются (повреждаются) на 6,62 - 97,2%. Наиболее предпочитаемая порода - ива, она поедается на 97,2%, рябина - на 67,6%, осина - на 60,3%, берёза - 56,2%, ольха - 47,0%, смородина поедается на 31%, наименее поедаема малина (6,62%). Рябина, по нашим наблюдениям, является самой излюбленной кормовой породой лося, но в зимнее время она поедается значительно меньше, чем летом в связи с небольшой высотой над уровнем снега или оказываясь местами под защитой осины, высота которой составляла более 3 м. Если лось может добраться до побегов рябины, то повреждает их интенсивно, то есть скусывает (состригает) практически всю верхнюю часть растения вплоть до снежного покрова.

Активно разрастался (преобладающий количественный состав -22302 шт./га) подлесок после ельника кисличного (ПП 3). Имея низкую густоту (2376 шт./га) подлесок отличается наибольшим видовым разнообразием, характеризующий тип леса - ельник черничный (ПП 1).

Доля представителей, характеризующих тип леса - ельник кисличный (ПП 3) составила: жимолость до 2,3%, малина до 35,7%, рябина до 93%, калина не превышала 1%. Рябина здесь отличается самым высоким количественным составом (выдел 24 - 20748 шт./га).

Доля представителей, характеризующих тип леса - ельник черничный (ПП 2 и 1) варьировала: малина - 20,3 - 44,3%; рябина - 50,4 - 68,7%; черемуха - 8,4 - 12,7%; шиповник до 7,2%; жимолость - 1,23,6%; смородина до 5,8%. Такие виды как малина (4,7 - 44,3%) и рябина (50,4 - 93%) встречаются и доминируют на всех площадях, пройденных рубками.

Рис. 3 . Распределение подлеска на вырубках, %. По оси абсцисс указан год рубки и выдел (в скобках)

Повышение кормовой емкости (табл. 2) территории для животных-фитофагов в результате образования мозаичности, подтверждаются исследованиями Ю. П. Курхинена (2001), который указывал, что нарушение целостности древесного полога, особенно ведущее к появлению «окон», благоприятно сказывается на трофических условиях животных - потребителей древесно-веточных кормов, увеличивая тем самым разнообразие и обилие растений нижних ярусов фитоценоза.

Так, технологические коридоры, имеющие наибольшую ширину, на ПП 3 способствовали образованию в них густого подлеска из рябины и малины, т. е. условия питания улучшились по мере разреживания верхнего яруса древостоя.

Таблица 2

Распределение запаса кормов (кг/га) в зависимости от ширины технологических коридоров

|

Объект (год рубки) |

Средняя ширина, м |

Запас кормов (рябина), кг/га |

|

1 (2012) |

4,1 |

|

|

2 (2010) |

9,2 |

13,6-17,0 |

|

3 (2008) |

14,2 |

39,4-64,7 |

Примечание: * - отмечены лишь единичные экземпляры рябины, скрытой под снежным покровом

В ходе сукцессии экосистем на вырубках происходят значительные изменения абиотических факторов среды, в частности мощности снежного покрова (табл. 3).

Таблица 3

Мощность снежного покрова по категориям площади лесосеки (пасека, технологический коридор) и под пологом леса, см

|

Объект / категория площади лесосеки |

Параметры, см |

Среднее значение, см |

|

|

min |

max |

М±т |

|

|

Пасека |

|||

|

1(2012) |

35 |

90 |

67,56±1,38 |

|

2 (2010) |

36 |

86 |

62,87±1,07 |

|

3 (2008) |

44 |

100 |

67,62±1,29 |

|

Среднее значение: М±т |

66,02±0,73 |

||

|

Технологический коридор |

|||

|

1(2012) |

50 |

70 |

73,75±1,10 |

|

2 (2010) |

55 |

94 |

72,56±0,95 |

|

3 (2008) |

43 |

117 |

77,68±1,74 |

|

Среднее значение: М±т |

74,66±0,76 |

||

|

Незатронутое рубкой насаждение (копт |

роль) |

||

|

Участок 1 (2012) |

28 |

95 |

48,56±1,13 |

|

Участок 2 (2010) |

25 |

82 |

45,18±1,35 |

|

Участок 3 (2008) |

27 |

86 |

47,34±1,20 |

|

Среднее значение: М±т |

47,03±0,71 |

||

Примечание: М±т - среднее значение с основной ошибкой

Эти изменения носят сложный характер и зависят не только от динамики структуры фитоценоза в ходе его вторичной сукцессии, но и от рельефа и особенностей лесоэксплуатации (размер, конфигурация, способ и степень очистки лесосеки т.п.). Ход динамических процессов существенно зависит от типа рельефа и положения экосистемы относительно его основных форм (Курхинен, 2001).

Увеличение мощности снежного покрова (табл. 3) происходит по мере снижения сомкнутости основного полога насаждения: лес - пасека - технологический коридор. На вырубках она доходила до 117 см, что выше в среднем на 19 - 27 см в сравнении с мощностью снега под пологом леса.

По данным В. М. Козлова (2010), лось в зимний период мигрирует с вырубок в ельники из-за многоснежья, причём делает это заблаговременно, в начале зимы, когда глубина снега достигает всего 25 - 30 см (Козлов, 2010). В нашем случае, несмотря на довольно глубокий снежный покров (66,0 - 74,6 см), лось (A. alces) всё же, каким-то образом, передвигался по нему. Передвижение беляка (Z. timidus) не ограничивалось в виду уплотнения снега и образования наста.

Актуально мнение Н. В. Соколова (2011), что лесосеки и остающиеся после них зарастающие вырубки могут претендовать в настоящее время на главную роль среди основных источников кормов лося в европейской части России. За период наблюдений (февраль -март) на 1 км маршрута среднее число пересечений следов лося на вырубке 4-летней давности составило - 5 штук, б-летней давности -14 шт., 8-летней давности -37 шт. Это позволяет сделать вывод, что заготовка спелой и перестойной древесины, увеличивает разнообразие охотничьих угодий, способствует увеличению численности лосей (А. alces). Для зайца (Z. timidus) этот показатель был примерно одинаковым (в среднем 63 следа на 1 км).

Согласно «Рекомендациям по комплексному ведению лесного и охотничьего хозяйства ...» (1997), для большинства видов животных оптимальная ширина лесосеки составляет 100 м. Во-первых, такая ширина лесосеки дает возможность животным максимально использовать площади зарастающих вырубок, поскольку они, как правило, не отходят от стены леса далее 50 м. Во-вторых, проведение сплошных рубок узкими лесосеками обеспечивает увеличение протяженности опушечных линий, что значительно улучшает условия обитания большинства видов охотничьих животных.

Исследованные вырубки превышают ширину более 100 м и характеризуются ухудшением условий защитности. Наиболее ценные в кормовом отношении для лося (A. alces) и зайца-беляка (£. timidus) породы осваивались ими преимущественно в окраинной, опушечной части, в местах соприкосновения со стеной леса. В целом, вырубки, представляющие неоднородные по густоте и составу формирующиеся насаждения с увеличением давности возобновления будут характеризоваться как неплохие биотопы с зимними веточными кормами. Создается обильная зимняя кормовая база для животных -фитофагов.

В результате исследований было выявлено, что формирующиеся насаждения на площади 37,1 га, характеризуются преобладанием осины (88%) и березы (22%). В разных частях (выделах) вырубок запасы доступных зимних кормов варьируют, поэтому нами был рассчитан запас в каждом выделе или для всей площади в целом (ПП 1). На основании полученных данных установили (табл. 4) запас зимних древесно-веточных кормов для млекопитающих.

Таблица 4

Запасы кормов (кг) и распределение по породам (%)

|

Объект (год рубки) |

Состав подроста |

Тип леса до рубки |

Запас корма, кг/га |

Распределение по породам, % |

Общий запас, кг |

||||

|

Ив |

Ос |

Р |

Б |

Олс* |

|||||

|

запас кормов для лося |

|||||||||

|

1 (2012) |

90с1БедЕедИв |

Е. чер. |

1 выдел |

1420,9 |

|||||

|

78,5 |

0,9 |

91,2 |

- |

7,9 |

- |

||||

|

7Б10с1Е1Ив |

9 выдел |

1304,3 |

|||||||

|

2 (2010) |

Е. чер. |

159,1 |

10,0 |

20,4 |

17,0 |

52,6 |

- |

||

|

70с1Ив10лс1ЕедБ |

10 выдел |

643,3 |

|||||||

|

102,1 |

13,0 |

58,7 |

13,6 |

3,1 |

11,6 |

||||

|

70с10лс1Б1Е |

23 выдел |

68,3 |

|||||||

|

3 (2008) |

Е. кис. |

90,3 |

- |

39,8 |

39,4 |

12,9 |

7,9 |

||

|

9Ос1ЕедОлседБ |

24 выдел |

741,5 |

|||||||

|

195,7 |

- |

29,7 |

64,7 |

2,4 |

3,2 |

||||

|

Среднее значение: |

125,14±22,41 |

- |

итого: |

4178,3 |

|||||

|

запас доступных кормов для зайца-беляка** |

|||||||||

|

1 выдел |

- |

943,0 |

|||||||

|

1 (2012) |

90с1БедЕедИв |

Е. чер. |

52,1 |

2,3 |

76,6 |

- |

20,5 |

- |

|

|

7Б10с1Е1Ив |

9 выдел |

- |

1175,0 |

||||||

|

2 (2010) |

Е. чер. |

143,3 |

8,0 |

И,1 |

19,0 |

61,9 |

- |

||

|

7Ос1Ив1Олс1ЕедБ |

10 выдел |

- |

335,2 |

||||||

|

53,2 |

18,2 |

53,0 |

26,2 |

2,6 |

- |

||||

|

70с10лс1Б1Е |

23 выдел |

- |

35,7 |

||||||

|

3 (2008) |

Е. кис. |

51,0 |

- |

47,6 |

40,3 |

12,1 |

- |

||

|

9Ос1ЕедОлседБ |

24 выдел |

- |

248,5 |

||||||

|

65,4 |

- |

6,0 |

88,7 |

5,3 |

- |

||||

|

Среднее значение: |

73±17,7 |

- |

итого: |

2737,4 |

|||||

Примечание: * - для зайца-беляка ольха не является кормовой породой; ** - в расчет принимался вес кормовых побегов от 1 - 1,5 м для всех стволиков, полученных при перечетах при средней высоте снежного покрова 70,3 см

Наибольший запас кормов отмечается в ельнике кисличном (ПП 3) - 90,3 - 195,7 кг/га, в составе преобладает осина и рябина. Такое колебание объясняется высотой насаждений, на которой находится более значительный вес кормовых побегов. Так для ивы, березы -высокой кормовой продуктивностью является высота от 2 до 4 м; для рябины, осины - от 2,5 до 4,5 м. Меньше кормов содержится на вырубке 4-летней давности, которую лоси посещают реже (5 следов на 1 км).

Наиболее разнообразным по составу кормовых пород (осина, ива, береза, ольха, рябина) является ПП 2. Максимальные значения запаса веточных кормов отмечены через 6-8 лет после рубки, т. к. осина, ива, рябина достигают максимального запаса зимних древесно- веточных кормов в возрасте 4-7 лет. Тип угодий всех трёх пробных площадей определён как мягколиственные молодняки со средним запасом кормов 165 кг/га и со следующим составом пород: берёза, осина, рябина, ива, сосна, ель, крушина (Дунин, Янушко, 1979).

В возрасте количественной спелости они соответствуют наиболее продуктивным высотам в отношении древесно-веточных кормов. При большей высоте и возрасте крона постепенно выходит за пределы досягаемости зверя и доступные запасы быстро уменьшаются.

Несомненно, большое количество веточного корма дает возможность млекопитающим обитать на зарастающих вырубках зимой.

Так показатели запаса кормов на единице площади могут соотнести указанные пробные площади в соответствии с кормовой продуктивностью: № 1 - 12,5 %; № 2 - 41,7 %; № 3 - 45,8 % от общей обследованной площади (37,1 га). Наибольший корм для лося (A. alces) и зайца-беляка (Z. timidus) сосредоточен на ПН 3 (8-летняя вырубка).

Животные - потребители древесно-веточных кормов активно концентрируются в формирующихся в насаждениях младших возрастных категорий (6-8 лет) (табл. 5).

Таблица 5

Численность лося и запасы кормов

|

Сравниваемые показатели: |

Пробные площади (ПП) |

||

|

1 (2012) |

2 (2010) |

3(2008) |

|

|

Площадь пробных площадей (ПП), га |

12,3 |

13,2 |

11,6 |

|

* Численность, особей (по числу пересечённых следов) |

1,3 |

3,8 |

2,3 |

|

** Общий доступный запас зимних кормов, кг/га (минимальное значение) |

78,5 |

102,1 |

90,3 |

По данным Шишикина А. С. (1988), типично зимними стациями зайца (Z. timidus) служат смешанные молодняки с запасом корма в виде однолетних побегов не менее 20 кг/га. С увеличением давности лесосечных работ увеличивается его численность. Это связано, в первую очередь с разными защитными условиями на вырубках в зимний период. Сомкнутые насаждения высотой более 2 м с определенным соотношением кормовых и защитных условий данной территории являются оптимальным местообитанием животного (ПП 2 и 3). Высокие показатели зверька на вырубках б - 8 - летней давности объясняется отличными защитными свойствами насаждений (куртины недорубов, сохраняющие лесную среду и дающие защиту от ветра) и высоким запасом веточного корма (до 144 кг/га), в то время как свежая вырубка (ПП 1) еще малопригодна вследствие малокормности и беззащитности на открытых пространствах. Кормовые запасы в зимний период имеют сопутствующее значение. Важно отметить, что в пределах одного участка существует несовместимость запаса кормов с защитными условиями данных угодий. Высокие защитные свойства обеспечиваются верхним пологом, состоящим из хвойных пород, что отмечается на ПП 2 и 3.

Лось (A. alces) же больше посещает кормовые участки с оптимальным соотношением защитных и кормовых условий (ПП 2). Для него здесь имеется наиболее продуктивная разнообразная по составу кормовая база и хорошие защитные свойства насаждений (нетронутые рубкой хвойные и лиственные древостои; в составе присутствует ива и ольха; густота лиственного подроста самая высокая - до 27,7 тыс. экз./га; подлесок средней густоты; определена значительная доля изъятого запаса корма). Также наименьшая глубина снежного покрова - 67 см меньше затрудняет передвижение животного.

Влияние кормовых ресурсов на поголовье лосей (A. alces) на зарастающих вырубках в зимний период было рассмотрено (табл. 6) на основании данных зимнего учета и распределения доступных запасов древесно-веточных кормов.

Между численностью особей лося (A. alces) и запасом кормов найдена значительная прямая связь (корреляционное отношение - 0,99, г2 = 0,98), имеется функциональная зависимость: с увеличением запасов кормов возрастает поголовье лося (A. alces). Можно предположить, что высокие показатели зимних древесно-веточных кормов на вырубках привлекает животных, и они подолгу могут здесь кормиться (устраивать «стойбища» или зимние стации). Сильной функциональной зависимости у зайца беляка (Z. timidus) по этим показателям не выявлено (г2 = 0,68), возможно в силу его питания преимущественно в опушечной зоне и наибольшей приуроченности к защитным условиям (рядом со стеной леса).

Запасы веточных кормов играют значительную роль в распределении лося (A. alces) как наиболее выраженного фитофага. Вырубка 8-летней давности привлекает млекопитающих, так как в сравнительно высоких запасах кормов (90,3 - 195,7 кг/га) приобладает рябина, которая является одной из излюбленных подлесочных пород. На ПП 2 - кормовая продуктивность несколько ниже (102,1 - 159,1 кг/га), но это не мешает животным посещаеть эту пробную площадь активнее, чем две других ПП. Это объясненяется обилием на данной площади ивняков - излюбленного корма фитофагов. На ПП 2 сосредоточена основная часть растущих ивняков (1,828 - 2,199 тыс. экз./га) и численность зверя сравнительно выше. К тому же пробная площадь № 2 имеет самые высокие защитные свойства. Меньше всего копытных наблюдалось на более свежей вырубке (ПП 1). Различные аспекты взаимосвязи млекопитающих-фитофагов с растительностью отражены в многочисленных публикациях отечественных и зарубежных исследований (Ellison L., I960; Гордеева, 1965; Mueggler, 1967; Абатуров, 1985).

Выводы. На основании проведенных исследований естественно-зарастающих вырубок, можно сделать следующие выводы:

-

1. Накопление запасов веточных кормов происходит через 6-8 лет после рубки при достижении осиной, ивой и рябиной возраста 4-8 лет.

-

2. Для животных-фитофагов разнообразием состава кормов характеризуется ельник черничный (ПП 1), а обилием (густотой) ельник кисличный (ПП 3).

-

3. Наибольший запас кормов отмечается в ельнике кисличном (ПП 3) - 90,3 - 195,7 кг/га, в составе насаждений преобладает осина и рябина, ради которой животные посещали данную пробную площадь. В целом формирующиеся насаждения представлены осиной.

-

4. В формирующихся насаждениях накапливаются значительные запасы кормовых пород: ПП № 1 -78,5 кг/га, № 2 - 102,1 - 159,1 кг/га, № 3 -90,3 - 195,7 кг/га.

-

5. Вырубки шириной более 100 м, характеризуются ухудшением условий защитности, следствием чего является освоение наиболее ценных в кормовом отношении пород лосем (Л. dices) и зайцем-беляком (Г. timidus) преимущественно в окраинной, опушечной части, в местах соприкосновения со стеной леса. Усиливают защитные свойства местообитаний - оставление недорубов, тонкомера ели, сохранение хвойного подроста в процессе рубки.

-

6. Мощность снега на вырубках превышает 70 см и до образования крепкого наста не является ограничивающим фактором при использовании кормовых ресурсов лосем (Л. dices). На условия передвижения (февраль - март) зайца-беляка (L timidus), наоборот, именно наст на снежном покрове играет положительную роль при передвижении зверька.

-

7. Качество местообитаний для лося (Л. dices) представляет 11 класс бонитета с численностью от 6 до 10 особей на 1000 га и зайца-беляка (L timidus) соответственно -1 бонитет (от 120 и более особей на 1000 га). Исследуемые территории (биотопы) действительно активно используются животными, так как характеризуются оптимальным сочетанием защитных и кормовых условий для рассматриваемых видов охотфауны. Тип угодий для всех трёх вырубок характеризуется как мягколиственные молодняки.

Таким образом, сплошная рубка леса создает мозаичность местообитания, что положительно влияет на изменение биологической продуктивности биоценозов. С увеличением запасов кормов, возрастает численность как лося (Л. alces\ так и зайца-беляка (£. timidus). Размещение ивняков, как наиболее привлекательного кормового ресурса и хороших защитных условий имеет определяющее значение при выборе млекопитающим-фитофагом места обитания в зимний период в виде зимних стаций (ПП 2).

Список литературы Вырубки как потенциальные кормовые станции млекопитающих-фитофагов в зимний период в южно-таёжном районе Вологодской области

- Абатуров Б.Д. 1985. Влияние пастбищного удаления фитомассы на продуктивность растительности//Млекопитающие в наземных экосистемах. М.: Наука. С. 27-37.

- Гордеева Т.К., Ларин И.В. 1965. Естественная растительность полупустыни Прикаспия как кормовая база животноводства. М.: Наука. 160 с.

- Дунин В.Ф., Янушко А.Д. 1979. Оценка кормовой базы лося в лесных угодьях: Научно-практическое пособие. Минск: Ураджай. 95 с.

- Инструкция по сохранению подроста и молодняка хозяйственно ценных пород при разработке лесосек и приемке от лесозаготовителей вырубок с проведенными мерами по восстановлению леса. 1984. М. 16 с.

- Козлов В.М. 2010. Влияние различных способов рубок леса на среду обитания и популяции охотничьих животных Европейской тайги: монография. Киров: Вятская ГСМХА. 150 с.

- Кузякин В.А. 1979. Охотничья таксация. М.: Лесная промышленность. 199 с.

- Курхинен Ю.П. 2001. Млекопитающие и тетеревиные птицы Восточной Фенноскандии в условиях антропогенной трансформации таежных систем: автореф. дис… д-ра биол. наук. Петрозаводск. 53 с.

- Лемзакова А.С. 2010. Оценка зимней кормовой базы косули в основных типах низкогорных лесов Западного Кавказа//Вестник МГТУ. Т. 13. № 4/2. С. 994-997.

- Методические рекомендации для проведения учета отдельных видов диких животных. 2012. Респ. Казахстан. 264 с.

- Инструкции по проведению лесоустройства в лесном фонде России 1995. 312 с.

- Пилипко Е.Н. 2013. Методология исследований лесных экосистем: Методическое пособие. Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА. 34 с.

- Рекомендации по комплексному ведению лесного и охотничьего хозяйства специализированными лесхозами федерального органа управления лесным хозяйством России. 1997. 125 с.

- Смирнов К.В. 2009. Плотность населения лося и косули и их влияние на лесовозобновление по природным зонам Челябинской области: автореф. дис… к. с.-х. наук. Ектеринбург: УГЛУ. 24 с.

- Соколов Н.В. 2011. Лосиные биотопы антропогенного характера//Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. № 5-6. С. 19-22.

- Шишикин А.С. 1988. Заяц-беляк средней Сибири. Красноярск: ИЛиД СО СССР. 180 с.

- Ellison L. 1960. Influence of grazing on plant succession of range-land//Bot. Rev. V.26, № 1. P. 1-78.

- Mueggler W.F. 1967. Response of mountain grassland vegetation to clipping in southwestern Montana. Ecology 48(6). P 942-949.