Вышитые полотенца с крестами и растительными орнаментами ("проросшие кресты") у русских крестьянок в Западной Сибири

Автор: Фурсова Е.Ф.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Выявление и реконструкция смыслообразующих элементов вышивки обрядовых полотенец сибирских крестьянок в контексте орнаментального творчества и традиционного мировоззрения позволяет ответить на вопросы о базовых ценностях русской культуры и возможностях их трансляции в современных условиях. Источником послужили полевые материалы автора, собранные в ходе Восточнославянской этнографической экспедиции Института археологии и этнографии СО РАН в селах Западной Сибири (1978-2010 гг.): полотенца с крестами и растительными орнаментами из семейных хранилищ, культовых сооружений, главным образом старообрядческих моленных домов, фиксируемые в ходе полевых исследований, а также дневниковые записи автора. Проанализированные автором орнаменты женских рукоделий второй половины XIX - начала XX в. позволили интерпретировать образ двойного «проросшего» креста как средоточия вегетативных сил, «зернового кода», столь актуального для свадебных полотенец. Его трансформация в сторону символа духовного спасения человека нашла отражение в связях с похороннопоминальной обрядностью (повязывание на надмогильных крестах, подача «на помин души»). Автор не разделяет точку зрения о космологических истоках образа двойного «проросшего» креста, т.к. в подобных случаях не принимается во внимание тот факт, что такие узоры располагаются внизу многофигурных композиций, нередко между символами «засеянного поля» (по Б.А. Рыбакову). Кроме того, при таких рассуждениях исходящие из крестов растения (цветы, колосья) считаются только декоративными дополнениями, что противоречит закономерностям орнаментальных систем с их подверженностью смысловой символике. На фоне поступавшей информации о назначении рассматриваемых орнаментированных полотенец встает вопрос о соотношении констатирующего и интерпретационных наблюдений, что принадлежит к сфере теоретических основ орнаментального искусства и требует дальнейших исследований.

Русские западной сибири, старообрядцы, символы, вышивка, полотенца, крест

Короткий адрес: https://sciup.org/145145676

IDR: 145145676 | УДК: 391.98+74 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.841-847

Текст научной статьи Вышитые полотенца с крестами и растительными орнаментами ("проросшие кресты") у русских крестьянок в Западной Сибири

Этнознаковые функции культуры, в которых в наибольшей степени проявляется ее самобытность, особенно заметны в таких видах народного художественного творчества, как орнаментация предметов быта. Орнамент может присутствовать на предмете как самостоятельный объект, а также быть составной частью более сложной композиции, включающей другие фигуры. Сразу заметим, в данной статье не планируется анализ сложносоставных композиций, т.к. это тема отдельной работы. В ряде вышитых полотенец мы обратили внимание на факт присутствия некоего знака (пиктограммы) в виде двойных четырехконечных «проросших» крестов с изображениями цветов, листьев и пр., которые, как правило, представали в полотенцах отдельной фигурой или располагались внизу многофигурной композиции.

Объединенные автором в отдельную группу такие полотенца русских Западной Сибири соединяет то, что они включают наложенные друг на друга прямой и косой кресты, от которых исходят как «лучи» растительные узоры в виде цветов, листьев, бутонов, ягод с присутствием разных размеров мелких крестиков. Четырехконечные кресты (т.н. «катакомбные») считаются архаичными: в катакомбах и на многих древних памятниках они встречаются несравненно чаще, чем какие-либо другие [Гнутова, 2005, с. 3; Хрушкова, 2002, с. 199].

Целью статьи является представление авторского варианта интерпретации смыслового содержания таких орнаментов, включая чувственно-смысловое его восприятие информантами в ХХ в. Источником послужили полевые материалы, собранные в ходе Восточнославянской этнографической экспедиции Института археологии и этнографии СО РАН в селах Западной Сибири: полотенца с крестами и растительными орнаментами из семейных хранилищ, культовых сооружений, главным образом старообрядческих моленных, фиксируемые в ходе полевых исследований, а также дневниковые записи автора. Работы осуществлялись как в сибирской старожильческой, так и переселенческой среде в 1978–2010 гг. (полоте-842

нец такого типа зафиксировано ок. 30 шт.). Дополнительным источником стали собрания полотенец из музеев (Белгородского историко-краеведческого музея, Россия; Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, Беларусь; Этнографического музея г. Брашов, Румыния; и пр.). В процессе этнографических исследований главным приоритетом для автора является оценка разнообразных по форме подачи (техника, графика) орнаментов с учетом этнокультурного контекста, знание этнической культуры носителей традиции, их идентичности, религиозной принадлежности.

В научной литературе проявляется тенденция видеть в каждой орнаментальной композиции либо прообраз, либо побочное ответвление, либо одну из форм записи повествовательных сюжетов [Кожин, 1991, с. 134, 135]. В рассматриваемых полотенцах в зависимости от степени реалистичности вышитые образы «проросших крестов» делятся на: 1) абстрактно-символические; 2) узнаваемые объекты, т.е. приближенные к реалистическим. Цветовая гамма этого рода орнаментаций двуцветная, традиционно для русской вышивки включающая красный и черный (или близкие темные) цвета на фоне белого льняного полотна [Фурсова, 1998, с. 116; Грибанова, 2013, с. 202].

Полевые материалы об орнаментах «проросшие кресты»

Обратимся к полевым материалам автора. Изображение двойного 4-конечного креста (т.е. наложенных один на другой) встретилось на Алтае среди рукоделий старообрядцев-беспоповцев в д. Тайна Красногорского р-на Алтайского края (ПМА 1982). В начале 1980-х гг. в этой деревне проживало несколько семей старообрядцев одного из беспоповских согласий под именем «кержаки» и несколько семей поповского (австрийского) согласия; с середины XIX в. периодически приезжали переселенцы из Пермской губ. Вышивка тайнинского полотенца принадлежала матери местной жительницы Устиньи Егоровны Соломоновой («бабки Соломонихи») 1875 г.р. (ПМА 1982. № 10/27). Техника креста выполнена красными и черными нитками, геометрия фигур сглажена; ажурный «наконечник» связан крючком (рис. 1). По степени сохранности и особенностям исполнения вышивки полотенце можно отнести ко второй половине XIX в., однако при этом абстрактно-символический тип изображения представляется значительно более ранним. Несмотря на утрату ряда элементов, очертания крестов, «проросших» цветами, бутонами, листьями, как основного центра композиции, читаются четко. Первый крест с концами в виде овалов и вписанными в них квадратами и крестиками заканчивается распустившимся цветком сверху. Второй, меньший по величине массы, крест состоит из мелких крестиков; его лучи заканчиваются распустившимися цветами и «парящими» над ними мелкими крестиками, расположенными на четыре стороны. Анализируя восточнославянские археологические материалы X–XIII вв., некоторые ученые увидели в этом знаке отражение комплекса космических верований языческих славян [Даркевич, 1960, с. 57]. В литературе встречаются интерпретации трансформаций солярных и космологических мотивов росписей бытовых предметов в образ «звезды», а растительные «дополнения» рассматриваются как декоративные элементы [Калашникова, 2018, с. 120]. В данном случае, на наш взгляд, не принимается во внимание тот факт, что такие вышивки располагаются внизу композиций, нередко между символами «засеянного поля» (по Б.А. Рыбакову).

Прочие фигуры композиции тайнинского полотенца сохранились хуже, но все же читаются изображения двух цветов по бокам вышивки (типа васильков?) и двух крестообразных фигур, состоящих из четырех квадратов с фоновыми крестиками внутри. Б.А. Рыбаков считал, что четыре сомкнутых квадрата с точками внутри каждого означали первоначально «засеянное поле» той отдаленной эпохи, когда христианство только начинало овладевать умами славян [1981, с. 95]. В данном случае вместо точек мы видим изображения крестиков, причем не только в квадратах, но и разбросанных («парящих») на цветах. Информация от дарительницы рассматриваемого полотенца У.Е. Соломоновой (1907 г.р.) ограничивается сообщением о «цветочках».

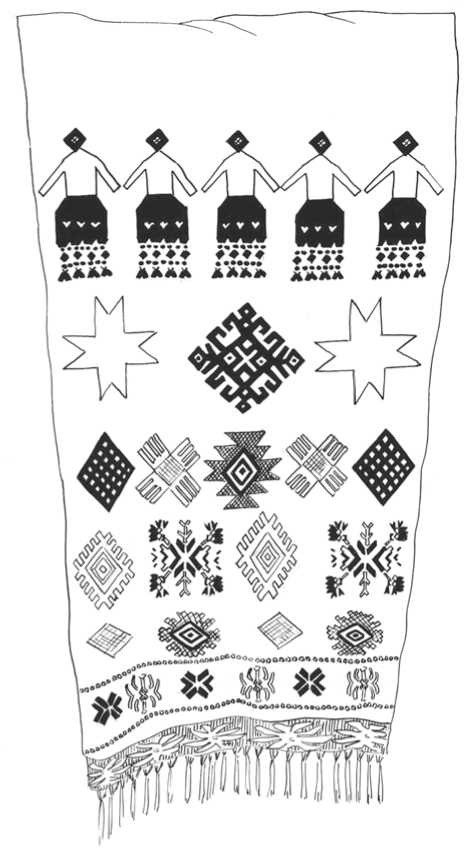

Полевые материалы позволяют обозначить достаточно широкую территорию бытования типов графики «проросших крестов» в Западной Сибири: Северный Алтай, Причумышье, Барабин-ская лесостепь, Васюганье (Васюганская равнина в пределах Новосибирской области). В богато орнаментированном полотенце из д. Чумаково Куйбышевского р-на Новосибирской обл. (ранее относилось к Каинскому у. Томской губ., ПМА

Рис. 1. Конец льняного полотенца. Старообрядцы-кержаки д. Тайна Красногорского р-на Алтайского края, конец XIX в. Фото автора.

1986. № 13) вышивка выполнена красными и черными нитками в технике крест (рис. 2). Во время работы этнографической экспедиции местный житель Сергей Иннокентьевич Михайлов (1917 г.р.) сообщил, что Чумаково было заселено в конце XVIII – начале XIX в. выходцами из Могилёвской губернии (прадеда звали «Чумак», а деревню первоначально называли «Чумаки»). «Прадед Иван Михайлович из Могилёво был сослан за помещичьи бунты» (ПМА 1986. № 13/5 об.). К концу XIX – началу ХХ в. население с. Чумаково считалось русским старожильческим под коллективным названием «чалдоны». Чумаковское рукоделие, видимо, предназначалось для свадебного обряда (венчания), о чем свидетельствуют сидящие на ветках винограда голуби. Внизу орнаментов с виноградом, голубями, цветами расположена интересующая нас крестообразная фигура, причем флористические отростки двойного креста исходят из квадрата с кре стиком в центре. Отростки вертикального креста оканчиваются распустившимися цветами, наклонного креста – с ветками или листьями, поднятыми вверх, и завершаются крестиками. Таким образом, смысловое содержание узора вышивки здесь никак не укладывается в погребальную обрядность, хотя мотив смерти девушки и рождения женщины присутствует и в свадебных обычаях, и в обрядовом фольклоре [Русские, 1997, с. 470, 472, 482]. По мнению

Рис. 2. Конец льняного полотенца, д. Чумаково Куйбышевского р-на Новосибирской обл., начало ХХ в. Фото С. Зеленского.

А.Л. Топоркова, глубинная семантика предметных символов определяется их медиативной функцией, т.е. переходом из своего мира в чужой или от живых к мертвым [1989, с. 94], что, вероятно, и имеет отношение к данному конкретному случаю.

Примером васюганских полотенец могут служить рукоделия из с. Северное, Платоновка, Бер-гуль Северного р-на Новосибирской обл., принадлежавшие русским старообрядцам беспоповского 844

согласия (федосеевцам), потомкам выходцев из Виленской, Витебской губ. начала ХХ в. [Фурсова, 2009, с. 119–120]. Орнамент выполнен красными нитками в технике «взастил» и браного ткачества (рис. 3, 4). В этом случае двойной крест также построен на противопоставлении активно плодоносящего растения с цветками и менее плодовитого – с ветками, обращенными вверх. Если сделать экскурс для поисков аналогий исследуемому элементу вышивки (двойного «проросшего» креста), то он может привести нас на другие территории проживания славян и в православные страны, сохранившие в музеях близкие изображения и композиции. Так, в Этнографических музеях г. Бра-шов, Сучава (Румыния) в композиционно сложных рукоделиях можно видеть аналогичные по графике фигуры, расположенные между деревьями-цветами и птицами (рис. 5). Единичные женские рукоде-

Рис. 3. Конец льняного полотенца. Старообрядцы д. Пла-тоновка Северного р-на Новосибирской обл., конец XIX в. Рисунок С. Шендрик.

Рис. 4. Конец льняного полотенца. Старообрядцы д. Бер-гуль Северного р-на Новосибирской обл., конец XIX в. Рисунок С. Шендрик.

лия с двойными «проросшими» крестами хранятся в Белгородском историко-краеведческом музее, Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике, Ветковском музее старообрядчества в Беларуси (ПМА 2011, 2016, 2018).

В моленной старообрядцев Древлеправослав-ной старопоморской церкви федосеевского согласия г. Новосибирска (существовала до 1998 г.) среди жертвенных полотенец, собранных «на помин души», сохранилось рукоделие, которое выглядит относительно простым, без растительных узоров, в сравнении с рассмотренными выше. Тем не менее вышивка счетной гладью красными нитками сочетает в себе вышеотмеченные основные характеристики рассматриваемого образа. Друг на друга наложены вертикальный и наклонный кресты, один из которых массивен, а другой легкий, суховатый; в центре исхода отростков креста расположен крестик поменьше. Растительные дополнения крестов здесь отсутствуют, тем самым меняется символическое значение композиции, возможно, ранее нацеленной на активацию плодоносящих сил мира. Кроме того, мы можем привлечь данные от рукодельницы, сообщившей о функции полотенец этого типа. В д. Усть-Чумыш Тальменского р-на Алтайского края в семье старообрядцев-«кержаков» полотенце с вышивкой «проросших крестов» называли «обмоточек», т.к. ими обматывали на похоронах надмогильные кре сты (О.Ф. Романова, 1908 г.р., ПМА 1983).

Материалы вышивок двойного креста, из которого исчезли растительные узоры, свидетельствуют о том, что с упрочением христианства крестообразные мотивы были переосмыслены и стали

Рис. 5. Фрагмент скатерти из коллекции Этнографического музея, г. Брашов (Румыния). Фото автора.

символом крестных страданий Христа, духовного спасения человека [Динцес, 1941, с. 38; Жилина, 2018, с. 33–34]. Такие трансформации становятся понятными, если учитывать консерватизм и приверженность старообрядцев христианскому вероучению и поучениям святых отцов, отвергавших языческое прошлое и иноземные влияния во всех проявлениях.

Графические знаки «зернового кода» в русско-сибирских орнаментах

Многообразные творческие достижения мастериц Западной Сибири в виде вышитых полотенец, по времени изготовления относящихся ко второй половине XIX – первой трети ХХ в., были тесно связаны с духовной жизнью, мировоззрением крестьян-земледельцев и, безусловно, их многовековой приверженностью православию.

Эмпирические материалы, краткие сведения от информантов о назначении полотенец с орнаментом двойного «проросшего» креста ориентируют на похоронно-поминальную обрядность (сообщения о подвязывании надмогильных крестов, жертвование «на помин души»). Вместе с тем графические образы проросших цветами и листьями крестов символизировали благополучие и процветание, и такая графика могла относиться к весенне-летнему циклу календаря, на который приходится основная часть поминальных дней ( сиб. «родительских суббот»). Рассматривая символику зерна в календарной обрядности, В.Ю. Корнева пришла к выводу, что в силу земледельческого характера русской культуры знаки «зернового кода» являлись ее смыслообразующей основой, а соответственно, – сосредоточием мировоззрения [2012, с. 168]. Православные старообрядцы, постоянно читавшие богословскую литературу, были хорошо осведомлены о притчах и метафорах из Св. Писания: «поле есть мир», «се-ящий доброе семя есть сын человеческий», «о сеятеле» и пр. (Мф. 13:32, 37–38; Ин. 12:24 и пр.). Мотив перерождения, возрождения к новой жизни и вечному обновлению не единожды звучит в Новом Завете: «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а, если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12:24). Проанализированные автором орнаменты женских рукоделий позволили проследить трансформации цветущего образа двойного креста. Тайнинское полотенце представляется типологически ранним, наряду с центральной фигурой крестов, здесь присутствуют знаки «засеянного поля» (по Б.А. Рыбакову), что дает право обозначить его привязку к свадебным обычаям. Васюганские, чумаковские вышивки по характеру исполнения наиболее близки восточноевропейским (например, на западных окраинах России, в Беларуси, Румынии, где имелись поселения русских старообрядцев). Вышивка полотенца из новосибирского моленного дома старообрядцев-федосеевцев имеет упрощенный, без излише ств, рисунок сдвоенных крестов, где геометрия вытеснила все растительные образы.

На фоне поступающей информации о назначении орнаментированных полотенец встает вопрос о соотношении констатирующего и интерпретационных наблюдений, что принадлежит к сфере теоретических основ орнаментального искусства и требует дальнейших исследований.

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-20190006 «Символ и знак в культуре народов Сибири XVII– XXI вв.: актуализация и стратегии сохранения».

Список литературы Вышитые полотенца с крестами и растительными орнаментами ("проросшие кресты") у русских крестьянок в Западной Сибири

- Гнутова С.В. Крест - хранитель всея вселенныя..: Памятники христианского искусства X-XX веков в России: из музейных и частных собраний / Буклет выставки. - М.: Penates-Пенаты, 2005. - 20 с.

- Грибанова Н.С. Полотенце в культуре русского сельского населения Алтая в конце XIX - начале XXI века. -Барнаул: Алт. гос. пед. акад., 2013. - 256 с.

- Даркевич В.П. Символы небесных светил в орнаменте Древней Руси // СА. - 1960. - № 4. - С. 56-67.

- Динцес Л.А. Историческая общность русского и украинского народного искусства // СЭ. - 1941. - № V - С. 21-58.

- Жилина Н.В. Ранние формы византийского орнамента и их роль в христианском искусстве // III Свято Владимирские чтения: мат-лы междунар. науч. конф., посвященной 1030-летию Крещения Руси. - Севастополь: Гос. ист.-археолог, музей-заповедник "Херсонес-Таврический", 2018. - С. 32-35.

- Калашникова Т.В. Традиционная бытовая живопись в Польше и Западной Сибири на рубеже XIX-XX вв. // Вестн. Том. гос. ун-та. История. - 2018. - № 56. - С. 118124. - DOI: 10.17223/19988613/56/15

- Кожин П.М. О древних орнаментальных системах Евразии // Этнознаковые функции культуры. - М.: Наука, 1991. - С. 129-151.

- Корнева В.Ю. Зерновой код в календарной обрядности русских. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. - 188 с.

- Русские / отв. ред. В.А. Александров, И.В. Власова, Н.С. Полищук. - М.: Наука, 1997. - 828 с

- Топорков А.Л. Символика и ритуальные функции предметов материальной культуры // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. - Л.: Наука, 1989. -С. 89-101.

- Фурсова Е.Ф. Традиции обработки льна у восточных славян Верхнего Приобья // Русские Сибири: культура, обычаи, обряды. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. - С. 97-128.

- Фурсова Е.Ф. Традиционная культура старообрядцев Васюганья как результат межэтнических взаимодействий // ЭО. - 2009. - № 1. - С. 119-139.

- Хрушкова Л.Г. Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья (IV-VII века). - М.: Наука, 2002. - 500 с.