Высокая интенсивность фотосинтетически активной радиации как фактор отбора растений пшеницы на потенциальную продуктивность

Автор: Полонский В.И.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Актуальные проблемы, обзоры, итоги науки

Статья в выпуске: 3 т.40, 2005 года.

Бесплатный доступ

В контролируемых условиях при интенсивности ФАР 800-1300 Вт/м2 проводили индивидуальный отбор растений пшеницы сортопопуляции образца ¹ 232 по признаку «максимальная озерненностъ колоса». Определяли площадь поверхности листьев каждого яруса, продуктивность и спектр глиадинов.

Короткий адрес: https://sciup.org/142133078

IDR: 142133078 | УДК: 633.11«321»:631.527.3

Текст научной статьи Высокая интенсивность фотосинтетически активной радиации как фактор отбора растений пшеницы на потенциальную продуктивность

Одним из способов повышения продуктивности зерновых злаковых культур является селекция, направленная на максимальное проявление элементов структуры урожая растений и в первую очередь озерненности колоса (1, 2). Ранее нами было показано, что выращивание растений пшеницы при облученности в 2-3 раза превышающей максимальный естественный фон радиации сопровождается увеличением озерненности колоса (3). Интенсивность ФАР оказывает существенное влияние на закладку сегментов в конусе нарастания, что способствует увеличению числа колосков и зерен в колосе растений пшеницы (4).

При высокой интенсивности ФАР можно ожидать повышения биологической разнокачественности материала, в частности, появления растений с резкими отклонениями по продуктивности колоса, что, возможно, обусловлено не только факторами внешней среды, но и наследственными различиями.

Для реализации генетической программы при формировании колоса с большим числом колосков и зерен необходимы условия, позволяющие создавать мощный приток ассимилятов к конусу нарастания и зерновкам; тогда лимитирование продукционного процесса значительно снижается. Такие условия складываются при интенсификации процесса фотосинтеза, происходящей главным образом под влиянием высокой интенсивности ФАР. Известно, что при интенсивности ФАР до 300 Вт/м2 озерненность колоса у растений пшеницы достоверно не увеличивается (5). Поэтому для выявления высокопродуктивных форм пшеницы, по-видимому, следует использовать более высокую интенсивность облучения.

В связи с этим в задачу нашей работы входила оценка интенсивности ФАР, при которой озерненность колоса растений пшеницы существенно возрастала в условиях интенсивной светокультуры.

Методика . Объектом исследования служил сортообразец яровой пшеницы ¹ 232 (Скала ½ Сонора-64), который хорошо зарекомендовал себя в условиях интенсивной светокультуры (6). Растения выращивали методом гидропоники на керамзите с использованием 3-кратного раствора Кнопа в герметизируемом вегетационном шкафу (7) при обогащении атмосферы углекислотой, и непрерывном режиме облучения (ксеноновые лампы ДКсТВ-6000 с водным экраном). Интенсивность облучения составляла 800-1300 Вт/м2 ФАР, температура воздуха — 20-21 оС, густота стояния растений — 2-4 тыс. шт/м2. Подробно методика культивирования растений описана нами ранее (3). Всего было выполнено более 10 экспериментов, в каждом из которых выращивали по 300-400 растений. При отборе высокопродуктивных форм пшеницы учитывали озерненность только колосьев главных побегов. Параллельно проводили опыты по культивированию растений пшеницы при низкой интенсивности ФАР (80100 Вт/м2) и густоте стояния растений 0,5 и 2 тыс. шт/м2.

Дальнейшее испытание выделенной в условиях высокой интенсивности ФАР линии пшеницы с максимальной озерненностью колоса проводили на установке для ускоренного выращивания растений с лампами ДКсТВ-6000 при интенсивности ФАР 80-130 Вт/м2 (посевная площадь около 2 м2) (8). При сравнительной оценке выделенной линии и исходной формы у 10 растений каждого сортообразца в течение вегетационного периода определяли площадь поверхности листьев каждого яруса (произ- ведение длины и ширины листьев с учетом поправочного коэффициента 0,67), (9). Количество колосков и зерен в колосе подсчитывали у 50 растений каждого образца. Спектр запасных белков в семенах (по 50 зерновок на образец) определяли с помощью гель-электрофореза.* Отбор, размножение, испытание растений выделенной линии пшеницы проводили в течение девяти поколений. Для статистической обработки данных использовали t-критерий Стьюдента.

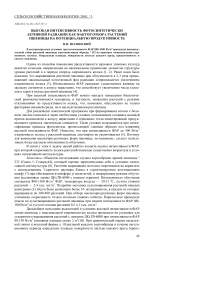

Результаты. При низкой интенсивности ФАР и загущенном посеве повыша- лась максимальная относительная озерненность колоса в результате неравномерного распределения светового потока и снижения средней озерненности, обусловленного недостаточным освещением растений в фитоценозе (рис. 1). Поэтому при высокой густоте стояния растений можно не только утратить ценные экземпляры из-за гибели при затенении, но и не выявить различий по озерненности колоса.

Рис. 1. Частота распределения растений яровой пшеницы (образец ¹ 232) по озерненности колоса в зависимости от интенсивности ФАР и густоты стояния растений: 1, 2 и 3 — интенсивность ФАР соответственно 80-100, 80-100 и 800-1300 Вт/м2; густота стояния — соответственно 1-2, 0,5-2 и 2-4 тыс. шт/м2.

При низкой интенсивности ФАР и невысокой густоте стояния растений крупноколосые формы также не удалось обнаружить (см. рис. 1). В этих условиях происходит образование боковых побегов, которые, как известно, используют ассимиляты, поступающие из главных побегов (10). Последнее обстоятельство, по-видимому, приводит к уменьшению и без того низкого притока ассимилятов к конусу нарастания главного побега, что не позволяет реализовать потенциальную озер-ненность колоса и препятствует проявлению имеющихся в генотипе различий по этому признаку. Видимо, выделение высокопродуктивных форм пшеницы при низкой интенсивности ФАР является довольно трудоемким процессом и не гаранти- рует успеха.

При высокой интенсивности ФАР и загущенном посеве мы регулярно регистрировали появление растений с крупным колосом (см. рис. 1). Вероятно, в этом случае не происходит оттока ассимилятов из нижних сильно затененных листьев в боковые побеги, тогда как из листьев верхнего яруса ассимиляты поступают в конус нарастания, что создает предпо- сылки для формирования крупного колоса. При этом с большей вероятностью фенотипически проявлялся наследственно обусловленный признак «озер-

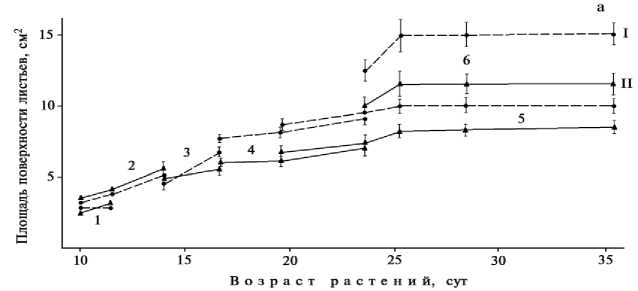

Урожайность зерна растений линии ¹ 5 была на 40 % выше, чем у исходного образца ¹ 232 за счет повышения озерненности колоса (табл.). Видимо, интенсивность фотосинтеза растений линии ¹ 5 была выше, чем таковая образца ¹ 232. Об этом косвенно свидетельствует динамика формирования площади поверхности листьев (рис. 2).

Элементы структуры урожая сортообразцов яровой пшеницы при различной интенсивности ФАР

Рис. 2. Площадь поверхности листьев (а) и расстояние от флагового листа до колоса (б) у растений пшеницы линии 1 5 (I) и образца 1 232 (II) : 1, 2, 3, 4, 5 и 6 — соответственно первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой ярус листьев (считая снизу).

Возраст растений, сут

|

¹ образца, линии |

Интенсивность ФАР, Вт/м2 |

Биологический урожай, кг/м2 |

Урожайность зерна, кг/м2 |

Главный побег |

Масса 1000 зерен, г |

К хоз , % |

|

|

число ко лосков в колосе |

число зерен в колосе |

||||||

|

¹ 232 |

120-130 |

2,3 ± 0,2а |

0,9 ± 1,1а |

13,2 ± 0,2а |

24,4 ± 0,8а |

31,8 ± 1,1 а |

39,1 |

|

¹ 5 |

3,3 ± 0,2б |

1,3 ± 0,1б |

15,1 ± 0,3б |

33,5 ± 1,1б |

30,5 ± 0,9 а |

39,4 |

|

|

¹ 232 |

80-100 |

2,0 ± 0,2а |

0,8 ± 0,1а |

10,7 ± 0,1а |

23,3 ± 0,6а |

37,0 ± 1,3 а |

35,0 |

|

¹ 5 |

28,8 ± 0,2в |

1,1 ± 0,1в |

12,2 ± 0,2в |

28,8 ± 0,8в |

35,8 ± 1,0 а |

35,7 |

|

|

а, б и в — значения с различными буквами существенно различаются при Р ≤ 0,05. |

|||||||

Рис. 3. Электрофоретический спектр глиадинов зерновок яровой пшеницы исходного образца 1 232 (а) и линии 1 5 (б).

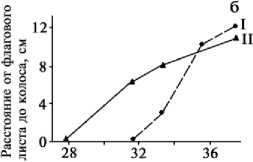

Растения пшеницы линии ¹ 5 характеризовались позднеспелостью: фаза колошения наступала на 3-4 сут позже, чем у исходного образца, поэтому образование более высокого числа метамеров в колосе, вероятно, связано с увеличением периода формирования. Это, однако, не сказалось на наливе зерна при низкой интенсивности ФАР, когда период от посева до уборки у сравниваемых образцов был одинаковым. По спектру глиадинов различий между зонами α , β и γ не обнаружено; в спектре ω -глиадинов линии ¹ 5 и образца ¹ 232 выявлено соответственно семь и пять компонентов (рис 3). Как известно, глиадины пшеницы входят в состав обедненных проламинов (11).

Следовательно, линия ¹ 5 генотипически отличается от полиморфного образца ¹ 232, в состав которого, по-видимому, входит несколько биотипов. Признак высокой озерненности колоса в линии ¹ 5 сохраняется в течение ряда поколений. Так, в F6 у растений линии ¹ 5 и образца ¹ 232 число зерен в колосе составляло соответственно 23,3 и 18,1 шт., а в F9 — 25,4 и 19,3 шт. Повышение продуктивности растений линии ¹ 5, вероятно, связано с компонентным составом глиадиновой фракции запасных белков зерна. По данным литературы, с ω-компонентом глиадинов может быть связан признак жаростойкости растений пшеницы (12).

Таким образом, культивирование растений пшеницы в контролируемых условиях при высокой интенсивности ФАР позволяет отбирать высокопродуктивные формы растений. Существенные различия по озерненности колоса между выделенной линией и исходным образцом обусловлены генетически и сохраняются в поколе- ниях. Полученные данные могут найти применение на практике для выявления высокопродуктивных форм как пшеницы, так и других колосовых злаков. Новые линии могут быть использованы для повышения потенциала продуктивности исходного сорта, а также в качестве материала для вовлечения в дальнейшие скрещивания.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

1. М и х е е в Л.А. О корреляции массы зерна с колоса с элементами его структуры у гибридов пшеницы. Сел. и сем., 1992, 2-3: 17-21.

-

2. Г и р к о В.С., С а б а д а н Н.А. Использование морфологических показателей продуктивности в селекции озимой пшеницы. Докл. РАСХН, 2001, 2-3: 17-21.

-

3. П о л о н с к и й В.И., Л и с о в с к и й Г.М., Т р у б а ч е в И.Н. Продуктивность и биохимический состав пшеницы при высоких интенсивностях ФАР в светокультуре. Физиол. раст., 1977, 24, 4: 718724.

-

4. П о л о н с к и й В.И., Л и с о в с к и й Г.М. Метод отбора высокопродуктивных форм яровой пшеницы. V съезд общества физиологов растений Поссии (15-21 сентября 2003 г., Пенза). М., 2003.

-

5. Р а з о р е н о в а Т.А., Н и л о в с к а я Н.Т., Б у л г а к о в а Н.Н. Интенсивность лучистого потока и формирование элементов продуктивности и урожая яровой пшеницы в условиях искусственного климата. С.-х. биол., 1983, 3: 73-76.

-

6. Г и т е л ь з о н И.И., К о в р о в Б.Г., Л и с о в с к и й Г.М. и др. Экспериментальные экологические системы, включающие человека. Проблемы космической биологии. М., 1975, т. 28.

-

7. П о л о н с к и й В.И. Вегетационный шкаф для опытов с растениями при высоких интенсивностях ФАР. В сб.: Оснащение селекционных центров светотехническим оборудованием. М., 1976: 53-54.

-

8. Л и с о в с к и й Г.М., Б у л ы к о в В.И. Установка для ускоренного размножения селекционного материала. Сел. и сем., 1973, 2: 27-30.

-

9. А н и к е е в В.В., К у т у з о в Ф.Ф. Новый способ определения листовой поверхности у злаков. Физиол. раст., 1961, 3, 2: 375-377.

-

10. R y l e G.J.A., P o w e l l C.E. The utilization of recently assimilated carbon in graminaceous plants. Ann. Applied Biology, 1974, 77, 2: 145-158.

-

11. М а к а р е н к о С.П., Т р у ф а н о в В.А., П у т и л и н а Т.Е. Изучение вторичной структуры проламинов пшеницы, ржи и ячменя методом ИК-спектроспопии

-

12. Д е м к и н П.П., З и н ч е н к о В.А., Д р а ч е в а В.К. и др. Изменчивость электрофоретических спектров глиадина пшеницы при воздействии стресс-факторов в ряду поколений. Изв. ТСХА, 1997, 3: 58-67.

Красноярский государственный аграрный