Высокочастотная электростимуляция пролежней у пациентов, находящихся в хроническом критическом состоянии в связи с тяжелым поражением головного мозга

Автор: Шулутко А.М., Османов Э.Г., Алтухов Е.Л., Яковлев А.А., Яковлева А.В., Белов С.В., Данилейко Ю.К., Боблак Ю.А., Семиков В.И., Паталова А.Р., Хмырова С.Е., Жарков Н.В., Гогохия Т.Р., Харьков Д.И.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Абдоминальная хирургия

Статья в выпуске: 2 (84), 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Цель работы. Оптимизация результатов лечения пролежней у пациентов, пребывающих в хроническом критическом состоянии в связи с церебральной катастрофой. Материал и методы исследования. В исследование включено 48 пациентов вышеуказанной категории, пролеченных с применением технологии высокочастотной электростимуляции (ВЧЭС) в возрасте от 28 до 74 лет и глубиной поражения II-III степени по классификации Agency For Health Care Policy and Research (1992). Для объективной оценки полученные результаты сравнивали с таковыми у 46 пациентов контрольной группы (традиционная терапия), сопоставимой по демографическим и клиническим критериям. Объективный контроль включал бактериологическое, цитологическое и морфологическое исследования, а также шкалу Bates-Jensen. Результаты лечения. Высокочастотная электростимуляция способствовала качественному ускорению репаративных процессов в пролежнях, сокращению общих сроков лечения и реабилитации. Комплексное инструментальное исследование подтвердило более выраженную положительную динамику осложненного раневого процесса на фоне периодической высокочастотной электростимуляции. Заключение. Полученные результаты позволяют сделать вывод о перспективности комплексного подхода в лечении декубитальной язвы у пациентов, находящихся в хроническом критическом состоянии в связи с тяжелым поражением головного мозга. Стимуляция пролежней высокочастотной электростимуляцией индуцирует акселерацию регенераторных процессов в пролежневой ране, сокращая период стационарного лечения и время начала дальнейших реабилитационных мероприятий у лиц данной клинической категории.

Пролежни, декубитальные язвы, высокочастотная электростимуляция ран

Короткий адрес: https://sciup.org/142238978

IDR: 142238978 | УДК: 616-089-06

Текст научной статьи Высокочастотная электростимуляция пролежней у пациентов, находящихся в хроническом критическом состоянии в связи с тяжелым поражением головного мозга

Introduction. Optimizing the treatment of pressure ulcers in patients in chronic critical condition due to cerebral catastrophe.

Material and methods. The study included 48 patients of the above category treated with the use of high-frequency electrical stimulation (HPS) technology aged 28 to 74 years and the depth of damage of the II-III degree according to the classification Agency For Health Care Policy and Research (1992). For objective evaluation, the results were compared with those of 46 patients in the control group (conventional therapy), comparable in demographic and clinical criteria. Objective controls included bacteriological, cytological and morphological studies, as well as the Bates-Jensen scale.

Results. High-frequency electrical stimulation contributed to a qualitative acceleration of reparative processes in pressure ulcers, a reduction in the total duration of treatment and rehabilitation. A comprehensive instrumental study confirmed a more pronounced positive dynamics of the complicated wound process against the background of periodic high-frequency electrical stimulation.

Conclusion. The obtained results allow us to conclude that an integrated approach is promising in the treatment of decubital ulcer in patients in chronic critical condition due to severe brain damage. Stimulation of pressure sores by high-frequency electrical stimulation induces acceleration of regenerative processes in the pressure ulcer wound, reducing the period of inpatient treatment and the time for the start of further rehabilitation measures in persons of this clinical category.

Contribution of the authors: Shulutko A.M., Osmanov E.G. – final study of the article, final approval of the version for publication. Altukhov E.L., Yakovlev A.A., Yakovleva A.V., Belov S.V., Danileiko Yu.K., Boblak Yu.A., Semikov V.I., Patalova A.R., Khmyrova S.E., Zharkov N.V., Gogokhia T.R., Khar'kov D.I. – final study of the article, substantiation of the research concept, analysis of literary data, collection and systematization of clinical information.

Ведение

Качественная реабилитация лиц с тяжёлым поражением головного мозга, находящихся в хроническом критическом состоянии (ХКС), остается одной из злободневных проблем здравоохранения Российской Федерации. За последние годы не наблюдается значимого снижения количества тяжелых черепно-мозговых травм, а частота различных видов инсульта среди лиц старших возрастных групп населения неуклонно растет [2, 7, 1, 5]. Не уменьшается и число оперативных пособий, выполняемых лицам с различными заболеваниями головного мозга, в том числе новообразованиями. В повседневной кли- нической практике стали уже доступны уникальные методы нейрохирургических операций и интенсивной терапии. По сути, эти люди продолжают жить, но с катастрофическими последствиями этих повреждений, причем на протяжении большей части своей жизни [3].

Хроническое критическое состояние, обусловленное церебральной катастрофой, характеризуется следующими критериями: стойкие нарушения высших психических функций, истощение костного мозга, белково-энергетическая недостаточность, длительная (более 3 месяцев) иммобилизация, инфекционно-септические осложнения, спастический синдром, дегенеративные изменения в суставах и необходимость при- менения протезирующих инвазивных систем [14]. Пациенты данной категории остро нуждаются в постоянном сестринском уходе, комплексной длительной реабилитации, наблюдении мультидисциплинарной командой специалистов. Несмотря на строгое соблюдение профилактического регламента, существует высокая вероятность развития у них пролежней или декубитальных язв (ДЯ), частота которых может доходить до 30 % [4, 6]. Поражение головного мозга в подавляющем большинстве наблюдений приводит к развитию системного нейродистрофического процесса во всех тканях и органах, одним из которых являются стойкие ДЯ [7]. Судя доступных источников научной литературы, проблема патогенетически обоснованной локальной терапии ДЯ у пациентов в ХКС, практически не изучалась. Цель нашего исследования – оценить эффективность высокочастотной электростимуляции (ВЧЭС) в данной сфере клинической практики.

Материал и методы

Методом сплошной рандомизации в научную работу включены 94 пациента с декубитальной язвой (62 мужчины и 51 женщина), госпитализированные в плановом порядке в хирургическое отделение ФНКЦ РР за период с 2020 по 2021 гг. Средний возраст пациентов составил 53,8 лет. С учетом вида локальной терапии были сформированы две клинические группы: первая (основная) из 48 человек, которым проводилась ВЧЭС пролежней; вторая (контрольная) из 50 человек, пролеченных традиционно. Демографические критерии, равно как и протяженность, уровень деструкции покровных тканей, в сравниваемых категориях были сопоставимы, не имели достоверных различий (табл. 1, 2).

Таблица 1

Общая характеристика выборки

General characteristics of the sample

Table 1

|

Группы Groups |

Количество пациентов Number of patients |

Возрастной интервал, лет Age interval, years |

Средний возраст, лет Mean age, years |

Gender |

|

|

Муж. Male |

Жен. Female |

||||

|

1 гр.(ВЧЭС) 1 group |

48 |

28–74 |

51,9 |

28 |

20 |

|

2 гр. (контроль) 2 group |

46 |

31–72 |

53,4 |

21 |

25 |

|

Итого Total |

94 |

28–74 |

52,6 |

49 |

45 |

Состояние всех лиц выборки изначально расценивалось как тяжелое в связи с перенесенной церебральной катастрофой. Причиной тому были обширный инсульт по ишемическому типу (35), тяжелая черепно-мозговая травма (43), реже радикальные операции по удалению новообразований головного мозга (16). Подавляющее большинство наблюдений образовали пролежни III степени по классификации Agency For Health Care Policy and Research (США, 1992) [11], т.е. имелась полная потеря толщины покровных тканей в зоне постоянной компрессии, но не глубже собственной фасции. Среди зон локализации декубитальных язв лидировала крестцовая область (всего 76 случаев из 94-х). На момент поступления все пролежни имели вид открытых длительно незаживающих язвенно-некротических дефектов с выраженной воспалительной реакцией и стагнацией раневого процесса: очаги некроза, редкие локусы вялых грануляций, отечные ригидные края, экссудация.

Таблица 2

Характеристика пролежней перед началом лечения

Table 2

Characteristics of pressure ulcers before starting treatment

|

Клинические показатели Clinical indicators |

Гр.1 (n=48) 1 group |

Гр.2 (n=46) 2 group |

|

|

Длительность декубитальной язвы в среднем, месяцев Duration of decubital ulcer, average, months |

5,6 |

4,1 |

|

|

Площадь декубитальной язвы в подгруппе (minmax), см2 Area of decubital ulcer in the subgroup (min-max), cm2 |

3–14 |

2–15 |

|

|

Две наиболее распространенные локализации пролежней в подгруппах The two most common locations of pressure ulcers in subgroups |

Крестец/ затылок |

Крестец/ пятка |

|

|

Признаки гнойного воспаления декубитальной язвы на момент госпитализации (число наблюдений) Signs of purulent inflammation of decubital ulcer at the time of hospitalization (number of observations) |

14 (29,2%) |

12 (26,1%) |

|

|

Микробная обсемененность пролежней >105 микробных тел на 1г ткани или 1мл экссудата (число наблюдений) Microbial contamination of pressure ulcers > 105 microbial bodies per 1 g of tissue or 1 mL of exudate (number of observations) |

26 (54,1%) |

20 (43,4%) |

|

|

Степень поражения мягких тканей в зоне декубитальной язвы Degree of soft tissue involvement in the decubital ulcer area |

II |

11 |

7 |

|

III |

37 |

39 |

|

Общее лечение в обеих группах было идентичным и включало рациональную антибактериальную терапию, мероприятия по коррекции водно-электролитного и белкового баланса. Особое внимание уделяли лечению анемии, гипопротеинемии, санации очагов инфекции. Совместно со специалистами узкого профили проводилась медикаментозная коррекция сопутствующих заболеваний, а так- же неврологического статуса. Местное лечение начинали с хирургической обработки ДЯ, направленной на удаление девитализированных тканей (дебридинг) с последующим применением фаза-ориентированных топических средства и мазей на полиэтиленоксидной основе.

Процедуру ВЧЭС пролежней осуществляли с помощью специализированного устройства для активации репаративных процессов (РП) – электрохирургического аппарата ЭХВЧ-250 «КиК Медимастер», генерирующим переменные токи радиочастотного диапазона (0,3-3,0 МГц) со следующим параметрами: режим – IV, мощность – 4Вт, экспозиция – 4 секунды (рис. 1). Аппарат сертифицирован (РОСС RU/ИМО 2.В13481), внесен в государственный реестр аппаратов медицинского назначения (Регистрационное удостоверение ФС 022а2005/1972-05).

Рис. 1. Аппарат ЭХВЧ-250 «КиК Медимастер»

Fig. 1. Apparatus EKhVCh-250 «KiK Medimaster»

Стимуляция РП осуществлялась с помощью монополярного игольчатого электрода диаметром 0,3 мм, введенного в ткань на глубину 4 мм в соответствующую зону (здоровая кожа вокруг ДЯ, гранулирующие участки в дне пролежневой раны в шахматном порядке, на расстоянии от 0,8 до 1,0 см) (рис. 2).

ВЧЭС проводили после предварительной санации очага растворами неагрессивных антисептиков – 1 раз в три дня с последующим закрытием ДЯ неабсорбирующей повязкой. Период наблюдения составлял 28–30 суток. В ходе ежедневного осмотра контролировали внешний вид пролежневой раны, состояние окружающих тканей, характер и количество раневого отделяемого и пр. Полученные данные сопоставлялись с результатами цитологического, морфологического и бактериологического исследований (в начале и далее 1 раз в 7 суток). Динамика РП дополнительно оценивалась с помощью шкалы Bates-Jensen, состоящей из 13 критериев [8]. Математическая обработка полученных данных проводилась по общепринятым методам вариационной статистики после проверки рядов данных на нормальность распределения.

Рис. 2. Ход процедуры ВЧЭС пролежня

Fig. 2. Progress of the VSPP bedsores procedure

Результаты

Начиная со второй недели комплексного лечения в 1 группе получено статистически достоверное улучшение целого ряда параметров РП (табл. 3). ВЧЭС содействовала ускоренному некролизису, который у большинства пациентов протекал параллельно росту и созреванию грануляционной ткани в пролежне. Наиболее выражены межгрупповые различия по средним срокам очищения ДЯ и краевой эпителизации (более чем 8 суток). Кроме того, технология благоприятствовала снижению раневой экссудации и купированию перифокального воспаления в более ранние сроки, чем в контрольной группе. Оптимизация РП также привела к сокращению среднесрочного периода стационарного лечения в 1 группе. Динамика состояния ДЯ при различных способах лечения приведено на фотографиях (рис. 3, 4).

Рис. 3. Вид декубитальной язвы до лечения

Fig. 3. Type of decubital ulcer before treatment

Таблица 3

Параметры раневого процесса в клинических группах

Table 3

Wound parameters in clinical groups

|

Показатель Indicator |

Гр.1 (n=48) 1 group |

Гр.2 (n=46) 2 group |

«Р» |

|

Сроки полного очищения декуби-тальной язвы (М±m), сутки Time of complete decubital ulcer purification (M±m), day |

11,2±0,5 |

19,8±0,01 |

<0,05 |

|

Время появление первых грануляций в ране (М±m), сутки Time of appearance of the first granulations in the wound (M±m), day |

12,4±0,2 |

19,0±0,4 |

<0,05 |

|

Заполнение декубитальной язвы грануляционной тканью на 100% (М±m), сутки 100% filling of decubital ulcer with granulation tissue (M±m), day |

32,4±1,0 |

39,4±0,1 |

<0,05 |

|

Начало эпителизации декубиталь-ной язвы (М±m), сутки Onset of decubital ulcer epithelialization (M±m), day |

26,1±0,8 |

34,3±0,6 |

<0,05 |

|

Купирования паравульнарного воспаления (М±m), сутки Relief of paravulnar inflammation (M±m), day |

28,9±0,3 |

34,7±0,1 |

<0,05 |

|

Скорость эпителизации декуби-тальной язвы по тесту Л.Н.Поповой (1942) Epithelialization rate of decubital ulcer according to L.N. Popova test (1942) |

2,8±0,2% |

2,0±0,5% |

<0,05 |

|

Баллы оценки декубитальной язвы по шкале Bates-Jensen (1992) на 14/21/28-е сутки, М Bates-Jensen decubital ulcer score (1992) on Day 14/21/28th, M |

31/26/24 |

32/30/27 |

– |

|

Сроки лечения, Me [С25; С75] Treatment time, Me [С25; С75] |

36 [30; 53] |

44 [37;63] |

<0,05 |

Рис. 4. Вид декубитальной язвы через 28 суток после ВЧЭС

Fig. 4. Type of decubital ulcer 28 days after HPS

В цитологическом соскобе с поверхности ДЯ соотношение нейтрофильной группы клеток и клеток, отвечающих за пролиферацию, в начале исследования составляло 70/30 %, а к концу (30-е сутки) – 40/60 % в 1 группе и 55/45 % во 2 группе соответственно (p<0,01). На фоне регулярного высокочастотного воздействия на ткани раневой зоны констатировали улучшение статуса ДЯ и по шкале Bates-Jensen, наиболее заметное к концу третьей недели комплексной терапии (табл. 3).

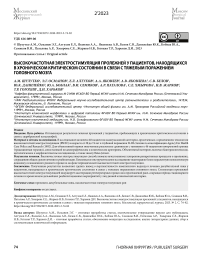

По данным гистологических исследований (всего 16 серий, из них – 9 в 1 группе и 7 во второй) исходно в микропрепаратах краев декубитальной яхвы в обеих группах отмечались: обширная зона фибриноидно-некротических изменений, отек межуточной ткани, рассеянная инфильтрация полиморфно-ядерными лейкоцитами с примесью эозинофилов. На 14-е сутки в 1 группе (ВЧЭС) были очевидны признаки активации РП: на фоне регресса фибриноидно-некротических процессов отмечен активный неоангиогенез в виде крупных фрагментов грануляционной ткани (рис. 5, белые стрелки), элементов полиморфно-ядерных лейкоцитов межуточной ткани. У лиц 2 группы (контроль) в те же сроки гистологическая картина очага практически не изменилась. Пролиферация фибробластов выражена крайне слабо; массивные фибриноидно-некротические изменения сохранялись. На 28-е сутки в первой группе преобладали участки созревающей грануляционной ткани и зрелой соединительной ткани; выраженные рост многослойного плоского эпителия с явлениями акантоза и усилением неоангиогенеза капилляров (рис. 5, черные стрелки).

Рис. 5. Динамика морфологической картины на фоне ВЧЭС

Fig. 5. Dynamics of the morphological picture against the background of the VChES

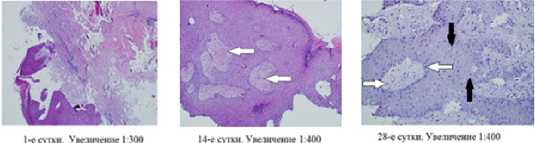

Рис. 6. Динамика морфологической картины на фоне традиционного лечения

Fig. 6. Morphological dynamics against the background of traditional treatment

В 2 группе морфологическая картина медленно и постепенно переходила в фазу структуризации: просматривались грануляции, однако более вялые и скудные, чем в основной группе. Отмечалась слабая краевая эпителизации, преимущественно, сохранялись мелкие очаги некроза (рис. 6).

В ходе серии бактериологических исследований (всего 89, из них 49 в 1 группе и 40 во второй) нас, в первую очередь, интересовал микробный пейзаж декубитальной язвы. В стартовых посевах высеивались колонии Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabillis, Pseudomonas aeruginosa, резистентные к большинству антибактериальных препаратов. Состав вышеупомянутых патогенов на поверхности ДЯ со временем практически не изменялся. Это объяснятся тем, что все пациенты, включенные в исследование, изначально пребывали в хроническом критическом состоянии, требующим дорогостоящего и длительного поддержания жизненно важных функций (ИВЛ, катетеризация мочевого пузыря, гастростома и пр.). Тяжесть их состояния была обусловлена тяжелым течением как основного заболевания, так и хронической инфекцией (пневмонии, уроинфекции, хронический колит). Наличие этих факторов приводит к регулярной контаминации пролежневых ран устойчивой внутрибольничной микрофлорой. Таким образом, качественные показатели микробного пейзажа декубитальной язвы у пациентов, находящихся в ХКС при использовании технологии ВЧЭС, значимо не меняются. При этом показатель бактериальной загрязненности ДЯ в обеих клинических группах был примерно одинаковым и варьировал в пределах 104–106 микробных тел на 1г ткани, в среднем 6,2·105. Количественный анализ микробной обсемененности очага во всех наблюдениях по тем же причинам продемонстрировал медленную динамику снижения показателя, межгрупповые различия носили недостоверный характер (p<0,05).

Обсуждение

Лечение пролежней у лиц, перенесших катастрофу головного мозга, – всегда сложная и многогранная проблема, поскольку никогда не удается убрать причины, способствующие их развитию. Все фазы раневого процесса протекают длительно, могут продолжаться многие месяцы и даже годы [7]. Макроскопические изменения в пролежневых язвах настолько неоднородны, что нередко наблюдают одновременно участки как некротической, так и грануляционной ткани [2].

Стартовым этапом лечения ДЯ в данной ситуации является очищение хронической пролежневой раны. В качестве дополнения к хирургической обработке ряд авторов предлагает различные физико-химические методы, эффективность которых в условиях осложненного раневого процесса не достаточна. Различные виды реконструктивно-пластических пособий с целью раннего закрытия раневой поверхности у этой группы пациентов считаются крайне рискованным и, зачастую, приводят к несостоятельности и увеличению размеров раневого дефекта [5]. Предлагаемая нами технология ВЧЭС в сочетании с дебридингом позволяет добиться быстрого очищения пролежневой раны, способствует раннему формированию грануляционной ткани и запуску процессов регенерации и эпителизации.

Считается, что в основе стимулирующего эффекта ВЧЭС лежит синергизм электрических полей и высокочастотного электромагнитного излучения [11]. Действие указанных факторов приводит к генерации активных форм кислорода (таких как гидроксильного радикала, супероксида, перги-дроксильных и оксидных анионов, а также перекиси водорода и озона) или азота (радикалы оксидов азота, нитратные и нитритные анионы, пероксинитриты, азотная, азотистая и пероксиазотистая кислоты) в среде, окружающей источник электростимуляции [12]. Последние, в свою очередь, оказывают непосредственное активирующее влияние на свойства тканей и клеток живых организмов. А.А. Адамян с соавт. (1998) при электростимуляции установили редукцию плазматических клеток и одновременное увеличение количества макрофагов и фибробластов грануляционной ткани, что благоприятствовало успешности последующей аутодермопластики и заживлению хронических ран [9]. С.С. Ткаченко и В.В. Руцкий (1983) выделяют активные и пассивные механизмы действия электростимуляции. Пассивные механизмы обусловлены разностью электрических потенциалов между электродами и ионной проводимостью различных биологических тканей, что сопровождается электрофизиологическими и электрохимическими эффектами. Активные механизмы связаны с ответной реакцией тканей на физико-химическое изменение среды при ВЧЭС (пролиферация микрососудов, миграция эпителиоцитов, хемотаксис, рост фибробластов) [11]. Кроме того, есть основание считать, что разряды ВЧЭС, являются источником коротких наносекундных импульсов напряженности электрического поля, которые способны вызывать электропорацию цитоплазматической мембраны клеток в зоне воздействия c последующим повышением биосинтетической активности клеток [10].

Несмотря на положительные выводы об эффективности отдельно взятых вариантов раневой электростимуляции, кохрейновские обзоры (период охвата поиска 2016–2022 гг.), не всегда однозначно свидетельствуют об этом [15, 10]. Возможная причина видится нам в методологических ограничениях, недостаточном количестве наблюдений и (или) некорректном дизайне представленных работ.

Выводы

Полученные результаты позволяют сделать вывод о перспективности комплексного подхода в лечении ДЯ у пациентов, находящихся в ХКС в связи с тяжелым поражением головного мозга. Стимуляция пролежней ВЧЭС индуцирует акселерацию регенераторных процессов в пролежневой ране, сокращая период стационарного лечения и время начала дальнейших реабилитационных мероприятий у лиц данной клинической категории.

Список литературы Высокочастотная электростимуляция пролежней у пациентов, находящихся в хроническом критическом состоянии в связи с тяжелым поражением головного мозга

- Белова А. Н., Прокопенко С. В. Нейрореабилитация: руководство для врачей. М.: Медицина, 2010. С. 511-519.

- Басков А. В. Особенности хирургического лечения пролежней разной локализации. Нейрохирургия, 2002. № 1. С. 3-11.

- Алексеева Г. В., Радаев С. М., Лосев В. В., Боттаев Н. А. Алексеева Г. В Клиническая анестезиология и реаниматология, 2004. № 3. С. 26-34.

- Дибиров М. Д. Пролежни: профилактика и лечение. Амбулаторная хирургия, 2016. № 1. С. 55-63.

- Ахтямова Н. Е. Лечение пролежней у малоподвижных пациентов. Российский медицинский журнал, 2015. № 26. С. 1549-1552.

- Sprigle S., McNair D., Sonenblum S. Pressure Ulcer Risk Factors in Persons with Mobility-Related Disabilities. Adv Skin Wound Care, 2020, № 33 (3), рp. 146-154. https://doi.org/10.1097/01.ASW.0000653152.36482.7d

- Liao X., Ju Y., Liu G., Zhao X., Wang Y., Wang Y. Risk Factors for Pressure Sores in Hospitalized Acute Ischemic Stroke Patients. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2019. № 28 (7), рp. 2026-2030. https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2019.02.033

- Bates-Jensen B., McCreath H., Harputlu D., Patlan A. Reliability of the Bates-Jensen wound assessment tool for pressure injury assessment: The pressure ulcer detection study. Wound Repair Regen, 2019, № 27 (4), pр. 386-395. https://doi.org/10.1111/wrr.12714

- Доброхотова Ю. Э., Данилейко Ю. К., Салюк В. А. Кореева Н., Кореев А., Барсуков. Ю., Ковалевский Е. Применение аппарата ЭХВЧ-250 «КиК-Медимастер» в лечении патологии шейки матки. Врач, 2006. № 13. С. 62-64.

- Anil S., Farhatullah S., Donna P. et al. Acceleration of cutaneous healing by electrical stimulation: Degenerate electrical waveform down-regulates inflammation, up-regulates angiogenesis and advances remodeling in temporal punch biopsies in a human volunteer study. Wound Repair and Regeneration, 2011, pp. 693-708. https://doi.org/10.1111/j.1524-475X.2011.00736.x

- Li L., Wei G., Juan D. et al. Electric fields guide migration of epidermal stem cells and promote skin wound healing. Wound Repair and Regeneration, 2012, pp. 840-851. https://doi.org/10.1111/j.1524-475X.2012.00829.x

- Arora M., Harvey L. A., Glinsky J. V., Nier L., Lavrencic L., Kifley A., Cameron I. D. Electrical stimulation for treating pressure ulcers. Cochrane Database Syst Rev, 2020. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012196.pub2

- Girgis B., Duarte J. A. High Voltage Monophasic Pulsed Current (HVMPC) for stageII-IV pressure ulcer healing. A systematic review and meta-analysis. J TissueViability, 2018. https://doi.org/10.1016/j.jtv.2018.08.003

- Крылов К. Ю., Гречко А. В., Петрова М. В., Шестопалов А. Е., Ягубян Р. С. Нутритивно-метаболическая терапия у пациентов в хроническом критическом состоянии после церебральной катастрофы (пособие для врачей) ФГБУ ФНКЦ РР. М.: Грин Принт, 2018. 39 с.