Высота проживания над уровнем моря как фактор различия массы тела новорождённых

Автор: Юлдашова Олияхон Мамасидиковна, Алексина Людмила Арсентьевна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 т.22, 2014 года.

Бесплатный доступ

Наряду с социально-экономическими и экологическими факторами, на массу тела новорождённых детей существенное влияние оказывают климатические условия проживания и, в частности, высота проживания над уровнем моря. Исследования, в которых были реализованы дифференцированные подходы к оценке влияния климатических факторов на массу тела новорождённых детей разной этнической принадлежности, редки. Целью исследования явилось изучение массы тела новорожденных детей Кыргызстана за период с 2003 по 2011 годы в зависимости от высоты проживания их матерей над уровнем моря с учётом влияния экологических, экономических факторов и этнической принадлежности. Определена масса тела 6573 новорожденных детей (3359 мальчиков, 3214 девочек) киргизской и узбекской национальности четырёх районов Кыргызстана, расположенных на разной высоте над уровнем моря. Для изучения социальных, экологических условий и особенностей питания было произведено анкетирование рожениц по специально разработанному вопроснику...

Новорождённые, масса тела, высота над уровнем моря, этнос

Короткий адрес: https://sciup.org/143177011

IDR: 143177011

Текст научной статьи Высота проживания над уровнем моря как фактор различия массы тела новорождённых

Ведение. Важнейшим показателем общего состояния здоровья населения является уровень физического развития. Масса тела является одним их основополагающих его критериев, наибольшее прогностическое значение этого показателя проявляется в массе тела новорождённых детей. Влияние социальных и экологических факторов на массу тела достаточно хорошо исследовано [1, 2]. Но наряду с социально-экономическими и экологическими факторами, на неё существенное влияние оказывают также климатические условия проживания и, в частности, высота проживания над уровнем моря [3, 4]. В Кыргызстане 95% территории занимают горы, примерно 90% его территории находится выше 1500 м над уровнем моря, а около трети - на высоте более 3000 метров. В последние годы на фоне сложной экономической ситуации в Кыргызстане отмечается снижение уровня рационального и сбалансированного питания, что оказывает неоднозначное влияние на внутриутробные условия развития плода и массу тела при рождении. Исследования, в которых был бы осуществлён дифференцированный подход к оценке влияния социально-экологических и климатических факторов на массу тела новорождённых детей практически отсутствуют. Более того, влияние одних факторов может быть нивелировано воздействием других с разными конечными эффектами.

Цель исследования - изучить массу тела новорожденных детей Кыргызстана за период с 2003 по 2011 годы в зависимости от высоты проживания их матерей над уровнем моря с учётом влияния экологических, экономических факторов и этнической принадлежности.

Материал и методы исследования. В настоящем исследовании определена масса тела 6573 новорожденных детей (3359 мальчиков, 3214 девочек) киргизской и узбекской национальности 4-х районов Кыргызстана, расположенных на разной высоте над уровнем моря. Масса тела определялась на стандартных электронных медицинских весах с точностью до 10 г. Критериями исключения из исследования являлись врожденные пороки развития, а также многоплодная беременность. Распределение материала по высоте проживания над уровнем моря и по этнической принадлежности представлено в табл. 1. Для изучения социальных, экологических условий и особенностей питания было произведено анкетирование рожениц по специально разработанному вопроснику. В нём отражались возраст матери, количество родов, высота проживания над уровнем моря, жилищно-бытовые условия, социально-экономическое положение, характер питания.

На все виды исследований были получены разрешения этического комитета ГБОУ ВПО ПС-ПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава РФ. Исследования проводились в условиях лечебных учреждений или отделений акушерского профиля на основе принципа добровольности, информированного согласия, с соблюдением прав и свобод, определенных текущим законодательством, этических норм и принципов в соответствии с Декларацией Хельсинки (1964) со всеми последующими дополнениями и изменениями, регламентирующих научные исследования на человеке. Учитывались также требования международного руководства для биомедицинских исследований с вовлечением человека (International ethical guidelines for biomedical research involving human subjects) Совета международных организаций медицинских наук (CIOMS). Все первичные результаты были обезличены в соответствии с требованиями действующего законодательства. Статистическую обработку проводили с использованием лицензионного пакета анализа данных MS Office-Excel с использованием параметрической статистики по правилам, рекомендованным международным комитетом редакторов биомедицинских журналов (ICMJE). Она включала в себя в каждой группе проверку однородности (нормальности) переменных и параметров формы их распределения: среднего арифметического значения, коэффициента вариации, асимметрии и эксцесса. При парном групповом сравнении различий массы тела вычисляли t-критерий Стьюдента и соответствующую вероятность нулевой гипотезы первого рода при уровне значимости p<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенное нами исследование показало хорошо выраженные статистические зависимости значений массы тела новорождённых детей от высоты проживания из матерей над уровнем моря. Масса тела новорожденных мальчиков Алайского высокогорья (2800-3500 м над уровнем моря) составляла 3,25±0,43 кг, девочек - 3,14±0,42 кг. В районах с низкой высотой над уровнем моря новорождённые дети имели статистически значимо большую массу тела: в Таласе у мальчиков масса тела составляла 3,43±0,42 кг, у девочек

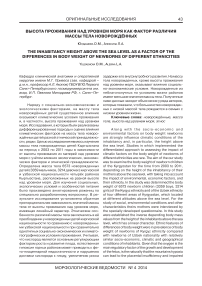

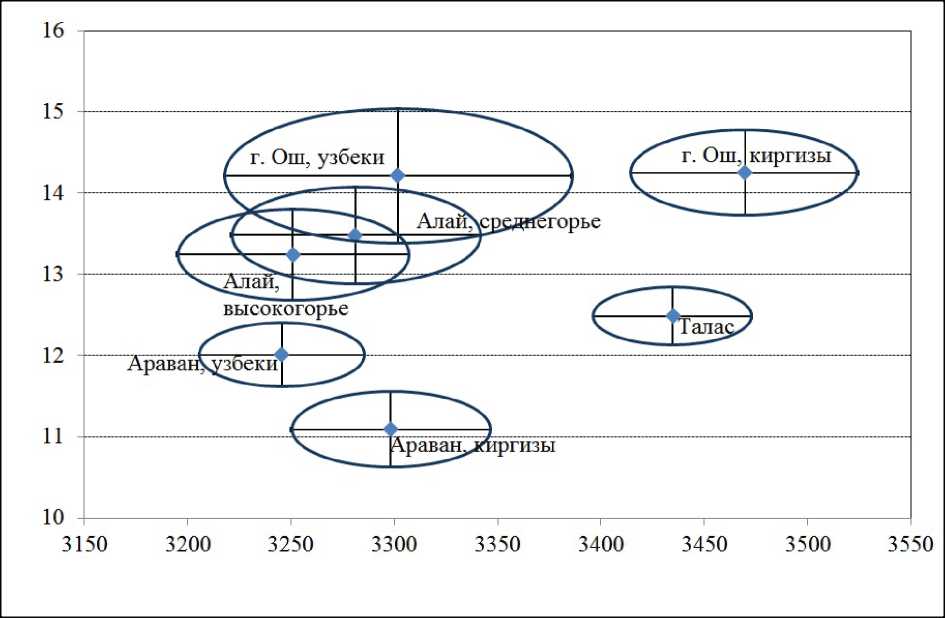

-3,30±0,43кг, в г. Ош, соответственно, 3,47±0,50 кг и 3,44±0,44кг, (p<0,0001, табл. 2). Нами было также установлено, что новорождённые мальчики узбекской национальности по средним значениям массы тела и коэффициентам её вариации из высокогорного Алайского района, среднегорного Алайского района и г. Ош, расположенного в низ-когорье образуют однородную по статистическим показателям группу с относительно небольшой массой тела и значительной вариабельностью (рис. 1.). Новорождённые дети киргизской национальности г. Ош и Талас, расположенных в низ-когорье имели статистически значимо большую массу тела по сравнению с новорождёнными детьми районов, находящихся на других высотах над уровнем моря. Изменчивость значений массы тела в г. Ош была более выражена, чем в Таласе. Этот факт можно объяснить тем, что среди населения г. Ош проживают много переселенцев, мигрировавших из других регионов Кыргызстана, а в Таласе проживает преимущественно этнически однородное коренное население (рис. 1). Масса тела новорождённых детей киргизской и узбекской национальностей из Араванского района, расположенного в предгорье, и показатели её вариабельности были существенно ниже, чем аналогичные показатели у детей из других районов. Наряду с этим нами получены статистически значимые этнические различия массы тела, которые проявились в большем значении этих показателей у новорождённых детей киргизской национальности (p<0,05, табл. и рис.1). Анализ зависимости массы тела новорождённых детей от района проживания, продемонстрировал обратно пропорциональную зависимость между массой тела и высотой расположения района проживания над уровнем моря. Для анализа нами был использован графический метод аппроксимации данных с помощью линейной функции. Значения коэффициентов достоверности аппроксимации у мальчиков R²=0,918 и у девочек R²=0,985 доказывают высокую степень соответствия трендовой модели исходным данным. Таким образом, чем больше была высота над уровнем моря района проживания, тем ниже, согласно полученным результатам, значения массы тела новорождённых детей (рис. 2).

Сравнительное исследование средних значений массы тела новорождённых детей киргизской и узбекской национальности, родившихся у матерей, проживающих в районах на одинаковой высоте над уровнем моря (г. Ош и Араван), позволило выявить этнические различия, которые заключались в преобладании значений массы тела у новорождённых детей-киргизов. Так, новорождённые мальчики-киргизы в г. Ош и в Араване имели достоверно большую массу тела по срав-

|

0) Ю |

0) СО сТ О. ф < CL С |

5 о о со о о |

О+- |

■d-со ю |

г^ ю г^ СП и ^ со +1 |

5г см' |

|

^о |

со со со |

ю о •^ СП CXJ СО СО +1 |

о см' |

|||

|

co s CL ^ |

о СО ст О. ф < Cl С |

5 о ю С\1 о о |

о |

со О) со |

СО Гсо г 1- со СО +1 |

О) |

|

^о |

со со |

со со СП со CXJ СО СО +1 |

||||

|

s 0) Ю |

Ф - О. з Е О о L со Z Z |

5 о о о •st О) |

О+- |

ой CXJ |

ю ^ СО CXJ CXJ *^ СО +1 |

о со |

|

^о |

со о CXJ |

(М О) о со СО ’^Г СО +1 |

си 't |

|||

|

co s CL |

ф - О. з Е О о L со Z |

5 о о о 't-СП |

СИ- |

о |

г- о СО •st •St -st СО +1 |

со см' |

|

^о |

"О-(М ю |

о ю Г- СП •st •st СО +1 |

^ |

|||

|

co z CL |

ф й 9 Б о со Н со Z Z |

5 о со С\1 |

О+- |

"О-(М со |

со о о со СО -st СО +1 |

о со" |

|

^ |

ю со со |

Ю О) СО OJ •St 't-СО +1 |

из см" |

|||

|

co z CL |

ф О. >z" Е СО Ф Z < CI ф О. О |

5 о о со С\1 о ю |

О+- |

со со |

со г 1- CXJ CXJ 't- СО +1 |

о со" |

|

^о |

со со |

1- (М СО -f CXJ 't- СО +1 |

из со" |

|||

|

co z CL |

Ф О. >z" Е со о < О У со |

5 о о ю со о о со С\1 |

О+- |

о ю со |

о со ^ см т- ^t СО +1 |

ю со" |

|

^о |

■st о ■st |

ю со CXJ 't- СО +1 |

си со |

|||

|

h c о □: о СО т о * 0) § (D |

DC Z со со Z о О. с Z о >z СО 0_ |

d со Z со >Z Z СО СО ^ со О- § о о -0 СП |

)S ф н ф с; о EZ |

5s О т т S s Q с; О © |

о +1 |

о О ZT Z о СО ^ щ |

Рис. 1. Диаграмма значений массы тела новорождённых мальчиков различных районов Кыргызстана, представленная в виде условной площади овалов. Ось ординат – значения коэффициента вариации (CV) в %, ось абсцисс – масса тела в г. Наибольший диаметр овалов – 99% доверительный интервал среднего значения, наименьший диаметр – 99% доверительный интервал коэффициента вариации.

нению с новорождёнными мальчиками узбекской национальности (p<0,05). Новорожденные девочки-киргизки в социально более благополучном городе Оше имели достоверно большую массу тела по сравнению с новорожденными девочками узбекской национальности (p<0,0001). В то же время у новорождённых девочек в социально и экологически неблагополучном, агротехническом Араванском районе, этнические различия по массе тела не были обнаружены. Наряду с этим нами была установлена сопряжённость массы тела новорождённых с некоторыми социальноэкономическими факторами. Так, новорождённые из г. Ош со сравнительно высоким, в отличие от Аравана, уровнем жизни, имели статистически значимо большие значения массы тела.

Ряд авторов связывают уменьшение значений массы тела новорожденных высокогорья с внутриутробной задержкой роста плода, вследствие естественного отбора, протекающего на фоне адаптации к гипоксии [5, 6]. В литературе встречаются исследования, которые подтверждают это мнение. Например, смертность маловесных новорожденных высокогорья Перу (Пуно, 3860 м над уровнем моря) была значительно меньше, чем у маловесных новорождённых детей, появившихся на свет в плоскогорных районах [7]. По мнению авторов в высокогорье максимальные значения оптимального веса новорожденных ниже, чем у новорожденных низко расположенных местностей. Учитывая, что кислород является основным регулирующим фактором роста и развития плаценты и плода [8], при фето-плацентарной недостаточности может происходить нарушение доставки кислорода и увеличение риска задержки внутриутробного развития плода [9, 10, 11]. На массу тела новорожденных, кроме высоты проживания над уровнем моря, оказывают влияние и ряд социально-экономических условий. Новорождённые дети из неблагополучных по социально-экономическим показателям районов имели меньшие значения массы тела. Полученные нами данные находят объяснение у ряда авторов, которые показали, что большинство новорожденных с низкой массой тела были в семьях, проживающих в трудных материальных условиях [12, 13].

Заключение. В результате проведённого исследования установлена обратная пропорциональная зависимость значений массы тела новорождённых детей от высоты проживания над уров-

Рис. 2. Диаграмма линейной зависимости массы тела новорождённых мальчиков (верхняя кривая) и девочек (нижняя кривая) аппроксимированные линейной функцией (прямые) в зависимости от района проживания в порядке убывания уровня над высотой моря.

нем моря, установлено, что, чем больше высота проживания, тем ниже значения массы тела. Кроме того выявлены этнические особенности массы тела новорождённых детей, которые заключались в её преобладании у новорождённых киргизской национальности по сравнению с новорождёнными детьми-узбеками при однотипных социально-экономических и климатогеографических условиях проживания. В наибольшей степени этнические различия были выражены в экологически и социально благополучном районе г. Ош. Проведенный мониторинг массы тела новорожденных детей Кыргызстана за 2003–2011 г.г. может служить нормативной базой антропометрических данных для развития дифференцированных подходов к оценке влияния социальных и климатогеографических факторов на их физическое развитие.

Список литературы Высота проживания над уровнем моря как фактор различия массы тела новорождённых

- Giussani D.A., Phillips P.S., Anstee S., Barker D.J. Effects of altitude versus economic status on birth weight and body shape at birth. PediatrRes 49: 490-494., 2001.

- Jensen G. M., Moore L.G. The effect of high altitude and other risk factors on birthweight: independent or interactive effects? Am J Public Health.1997;87:1003-1007.

- Han V.K. Pathophysiology., cellular and molecular mechanisms of foetal growth retardation. EquineVet J. 1993;14(Suppl):12-16.

- Yip R. Altitude and birth weight. J Pediatr. 1987;111:869-876.

- Wiley A.S. Neonatal size and infant mortality at high altitude in the western Himalaya. Am J Phys Anthropol. 1994 Jul;94(3):289-305.

- Julian C. G., Wilson M., Moore L. Evolutionary adaptation to high altitude: a view from in utero. Am J Hum Biol. 2009 Sep-Oct; 21(5): 614-622.

- Beall C.M. Optimal birthweights in Peruvian populations at high and low altitudes. American Journal of Physical Anthropology. 1981;56:209-216.

- Lampl M. Cellular life histories and bow tie biology. Am J Hum Biol. 2005;17:66-80.

- Guzhvina E.N. Klinicheskie i prognosticheskie kriterii platsentarnoy nedostatochnosti v usloviyakh narushennoy adaptatsii k rodovomu stressu u materi i ploda. Avtoref. diss. na soisk. uch. st. d.m.n.-Volgograd, 2013.- 43 s.

- Zhernakov E.V. Sostoyanie novorozhdennykh i detey pervogo goda zhizni u zhenshchin Belgorodskoy oblasti s preeklampsiey tyazheloy stepeni, oslozhnivshey beremennost'// Nauchnye vedomosti BelGU.- Ser.: Meditsina. Farmatsiya.-2014.- № 11(182).- S. 15-18.

- Kingdom J., Huppertz B., Seaward G., Kaufmann P. Development of the placental villous tree and its consequences for fetal growth. Eur J ObstetGynecolReprod Biol. 2000;92:35-43.

- Bobak M., Kriz B., Leon D.A., Danova J., Marmot M. Socioeconomic factors and height of preschool children in the Czech Republic. Am J Public Health. 1994;84:1167-1170.

- duPrel X., Kramer U., Behrendt H., Ring J., Oppermann H., et al. Preschool children’s health and its association with parental education and individual living conditions in East and West Germany. BMC Public Health.2006;6:312.