Высшая водная растительность оз. Кандры-Куль (Республика Башкортостан)

Автор: Уманская М.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Экология водных экосистем

Статья в выпуске: 2 т.23, 2014 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время макрофитный пояс в озере Кандры-Куль является особо важным компонентом системы самоочищения водной экосистемы и залогом экологического благополучия и рекреационной привлекательности озера. В данной работе представлены результаты исследования высшей водной растительности и оценена ее роль в экосистеме оз. Кандры-Куль по результатам летнее-осенних экспедиций 2010 и 2012 гг. Площадь озера, заросшая макрофитами, составляла 1,44 км 2 или 9,21% всей площади озера. Суммарный индекс сапробности по макрофитам составил 1,69, что соответствует β-мезосапробному уровню загрязнения. Трофический индекс по макрофитам составил 1,62, что соответствует олиго-мезотрофному статусу озера.

Высшая водная растительность, сапробность, трофический индекс

Короткий адрес: https://sciup.org/148313423

IDR: 148313423 | УДК: 574.5

Текст научной статьи Высшая водная растительность оз. Кандры-Куль (Республика Башкортостан)

Развитие высшей водной растительности следует четко отличать от «цветения» воды, за которое его очень часто неверно принимают. Полоса водной и околоводной растительности в прибрежной зоне выполняет функции естественного биофильтра для поверхностных вод (Власов, Гигевич, 2002). Именно по этой причине водные экосистемы с широко развитым поясом растительности являются наиболее устойчивыми к антропогенному эв-трофированию и загрязнению, причем степень устойчивости зависит от состава макрофитов (Власов, Гигевич, 2002). Озера с преобладанием в растительном покрове низкорослых харовых водорослей обладают средней степенью устойчивости к усилению антропогенной нагрузки.

В 2010 и 2012 гг., в рамках комплексной экспедиции ИЭВБ РАН, были исследованы особенности развития высшей водной растительности в озере Кандры-куль, и оценена степень его зарастания. В данной работе кратко представлены результаты этого исследования и рассмотрена роль пояса.

Литоральная зона озера Кандры-Куль в период наших наблюдений до глубины 3-5 м на значительном протяжении покрыта поясом растительности, интенсивность развития и состав которой несколько изменяются год от года.

В 2012 г. в некоторых местах по берегу и до глубины 0,3-0,5 м развивались заросли тростника Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. и рогоза узколистного Typha angustifolia L. При этом везде доминировал тростник. Рогоз в 2012 г. образовывал заметные скопления только около ст. 9 (у южной оконечности с. Кандры-Кутуй), а вдоль остального побережья встречался единично. На береговой полосе, выше уреза воды массово развивался Typha latifolia L. и спорадически - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

Вдоль уреза воды, а в местах, где присутствует гелофитный пояс – вдоль его границы со стороны озера, до глубины около 1 м проходит полоса чистого мелководья, не покрытого макрофитами или с единично встречающимися растениями. Ширина этой полосы на большей части береговой линии не превышает 5-10 м, расширяясь в районе пляжей до 40-50 м.

Глубже (до 3-4 м) дно озера покрыто почти сплошными зарослями погруженных растений, среди которых в 2012 г. преобладала хара Chara sp., иногда в ассоциации с водяным мхом, предварительно отнесенным к р. Fon-tinalis . Водяная сосенка Hippuris vulgaris L. и рдесты (преимущественно Potamogeton perfoliatus L. и Potamogeton pectinatus L.) встречались на отдельных участках дна, образуя густые, но локальные заросли. В зарослях тростника и рдеста совместно с ними периодически встречалась уруть Myriophyllum spicatum L.. В районе ст. 16 она образовывала почти чистые и довольно обильные заросли. В зарослях тростника иногда встречался также роголистник Ceratophyllum demersum L. В отличие от 2010 г., водяной лютик Ranunculus circinatus Sibth . в 2012 г. в озере практически отсутствовал: были обнаружены только единичные экземпляры в северо-западной части озера.

На основе анализа изображений со спутниковых карт мы смогли ориентировочно оценить, какая площадь озера занята растительностью (рисунок, таблица).

Таблица

Площади различных биотопов озера Кандры-Куль

|

Биотоп |

Площадь |

|

|

км2 |

% |

|

|

Все озеро |

15,6 |

100 |

|

Чистое мелководье, без зарослей или с единичными |

0,41 |

2,63 |

|

растениями Прибрежные заросли тростника |

0,16 |

1,04 |

|

Заросли прибрежно-водной и погруженной расти- |

1,28 |

8,17 |

|

тельности Общая площадь зарослей |

1,44 |

9,21 |

|

Чистая вода (дно без зарослей или с единичными |

13,75 |

88,16 |

|

экземплярами на глубинах >4 м) |

||

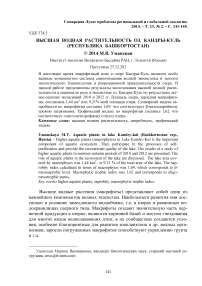

Рис. Фрагмент спутниковой карты с характеристикой биотопов участка северного берега, прилегающего к автотрассе М 5:

1 – чистое мелководье, не покрытое макрофитами или с единичными растениями (глубины не более 0,5-0,7 м); 2 – зона сплошных зарослей погруженной растительности до глубины 2,5-3 м; 3 – прибрежные заросли тростника; 4 – заболоченный участок берега; 5 – разреженные заросли погруженной растительности на глубине 3-5 м

По этим оценкам, площадь зарастания оз. Кандры-Куль составляла на дату съемки 1,44 км2, или 9,21% от всей акватории озера. Необходимо отметить, что в 2012 г., по сравнению с 2010 г., плотность и интенсивность развития макрофитов, особенно погружено-водных, значительно сократилась. Изменился и их видовой состав – практически исчез водяной лютик Ranunculus circinatus Sibth., площадь зарослей водяной сосенки Hippuris vulgaris L. снизилась и они нигде не достигали поверхностного слоя (0-0,5 м).

На основе данных об индикаторной значимости отдельных видов макрофитов, их встречаемости и обилия были рассчитаны суммарный индекс са-пробности и трофический индекс (TIM) по макрофитам (Унифицированные методы…, 1977; Садчиков, Кудряшов, 2004; Schneider, 2004). Суммарный индекс сапробности по макрофитам составил 1,69, что соответствует β-мезосапробному уровню загрязнения. Трофический индекс по макрофитам составил 1,62, что соответствует олиго-мезотрофному статусу озера.

По данным администрации НП «Кандры-Куль» (личн. сообщ.) биомасса макрофитов в оз. Кандры-Куль составляет 477,6 т , в то время как общая биомасса фитопланктона в среднем за 2012 г. была на порядок меньше, и равна всего 0,321 г/м3∙112,7 млн. м3 = 36,2 т . Преобладание биомассы высшей водной растительности над биомассой фитопланктона является признаком озер малой трофии (Власов, Гигевич, 2002; Pokorny, Kvet, 2004). По мере эвтро-фирования происходит снижение прозрачности воды и сокращение площади, пригодной для произрастания макрофитов. Следствием этого становится переход к доминированию фитопланктона, вплоть до уровня «цветений» воды (Dokulil, Treubner, 2003; Dokulil et al., 2011).

Общепризнано, что зарастание высшей водной растительностью небольшой части акватории положительно сказывается на экосистемах озер. По данным разных исследователей, для формирования хорошего качества воды в озерах, в зависимости от величины водообмена и типа водоема, оптимальным является площадь зарастания до 12-15%, или даже до 25-40% всей акватории (Экология зарастающего…, 1999; Власов, Гигевич, 2002). Таким образом, степень зарастания озера Кандры-Куль способствует улучшению качества воды в нем и не является отрицательным фактором для экосистемы. Поэтому любое сокращение площади зарастания и тем более проведение специальных мероприятий, приводящих к такому сокращению, неизбежно вызовет ухудшение экологического состояния озера Кандры-Куль и, следовательно, резкое снижение его рекреационной привлекательности.

Таким образом, пояс прибрежноводных и погруженных макрофитов в озере Кандры-Куль является особо важным компонентом системы самоочищения водной экосистемы и залогом экологического благополучия и рекреационной привлекательности озера. В условиях наметившейся тенденции к эвтрофированию озера необходимо всемерно сохранять имеющиеся заросли макрофитов, в то же время удаляя избыток отмершей растительной биомассы в конце каждого вегетационного периода.

Автор выражает благодарность администрации НП «Кандры-Куль» и лично его директору С.А. Полуэктову за помощь и поддержку в организации полевых исследований, к.б.н. Н.Г. Тарасовой (ИЭВБ РАН) за предоставленные данные по биомассе фитопланктона, а также всем коллегам, принимавших участие в полевых исследованиях на водоеме.

Список литературы Высшая водная растительность оз. Кандры-Куль (Республика Башкортостан)

- Власов Б.П., Гигевич Г.С. Использование высших водных растеий для оценки и контроля за состоянием водной среды: Метод. рекомендации. Мн.: БГУ, 2002. 84 с.

- Садчиков А.П., Кудряшов М.А. Экология прибрежно-водной растительности (учебное пособие для студентов вузов). М.: Изд-во НИА-Природа, РЭФИА, 2004. 220 с.

- Унифицированные методы исследования качества вод. Часть Ш. Методы биологического анализа вод. Приложение 2. Атлас сапробных организмов. М.: Изд. СЭВ, 1977. 227 с.

- Экология зарастающего озера и проблема его восстановления / Под ред. В.Г. Драбковой и М.Я. Прыткова. СПб.: Наука, 1999. 222 с.

- Dokulil M.T., Donabaum K., Pall K. Successful Restoration of a Shallow Lake: A Case Study Based on Bistable Theory // Eutrophication: Causes, Consequences and Control (A.A. Ansari et al. eds.). Springer, 2011. P. 285-294.

- Dokulil M.T., Teubner K. Eutrophication and restoration of shallow lakes - the concept of stable equilibria revisited. Hydrobiologia. 2003. V. 506-509. P. 29-35.

- Pokorny J., Kvet J. Aquatic Plants and Lake Ecosystms / The Lakes Handbook v.1. Limnology and Limnetic Ecology (eds: P.E. O'Sullivan, C.S. Reynolds). Blackwell Publ., 2004. P. 309-340.

- Schneider S. Indikatoreigenschaften und Okologie aquatischer Makrophyten in stehenden und fließenden Gewässern. Habilitationsschrift. Technische Universität München, 2004. 200 p.