Взаимодействие категорий лица, числа и модальности в ирреальных конструкциях македонского языка

Автор: Кикило Наталья Игоревна

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Рубрика: Язык, культура, общество

Статья в выпуске: 2 т.12, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются особенности функционирования глагольной да-конструкции первого лица единственного числа в македонском литературном языке, которая в позиции независимого сказуемого имеет два значения: императивное и оптативное. Благодаря взаимодействию грамматических категорий лица, числа и модальности трансформируется значение да-конструкции, раскрывается ее функциональный потенциал выявлять коммуникативные интенции говорящего. При семасиологическом подходе описания да-конструкции в статье использовались функционально-грамматический и коммуникативно-прагматический методы. Материал исследования составляет около 200 примеров, собранных способом сплошной выборки из современных художественных и публицистических произведений на македонском литературном языке. Установлено: 1. Да-конструкция имеет полную личночисловую парадигму с императивным значением, в которой форма 1 л. ед. ч. имеет особый статус. Императивная речевая ситуация не предполагает совпадения говорящего и адресата, поэтому данный лично-числовой вариант конструкции приобретает значение намерения, которое указывает на готовность говорящего совершить необходимое по его мнению действие. Да-конструкция 1 л. ед. ч. маркирует также момент принятия решения говорящим, показывая изменение когнитивного статуса субъекта. Исключения составляют да-конструкции с глаголами аудиовизуального восприятия, которые указывают на опосредованную каузацию адресата. 2. Независимая да-конструкция 1 л. ед. ч. с глаголами речи и ментального действия имеет тенденцию к идиоматизации, что обусловливает ее переход в разряд дискурсивных маркеров, которые благодаря функции метакомментирования текста / сообщения помогают говорящему выстраивать диалог в соответствии со своими коммуникативными намерениями. 3. Взаимодействие грамматических категорий в составе оптативной да-конструкции трансформирует формулы проклятия в формулы клятвы, функция которых - подтверждать истинность слов говорящего и его готовность принять последствия, если он солжет.

Модальность, категория лица, коммуникативная интенция, дискурсивные маркеры, шифтерные категории, да-конструкция, македонский язык

Короткий адрес: https://sciup.org/147229690

IDR: 147229690 | УДК: 81.16 | DOI: 10.17072/2073-6681-2020-2-25-33

Текст научной статьи Взаимодействие категорий лица, числа и модальности в ирреальных конструкциях македонского языка

Категории языка, которые содержат информацию о физических координатах речевого акта (времени и месте) и указывают на его конкретных участников, называются шифтерными или дейктическими [Якобсон 1972]. Важное место шифтеров в грамматике любого естественного языка неоднократно подчеркивалось лингвистами, поскольку данные элементы служат реализации коммуникативной функции языка, обеспечивая взаимодействие участников речевого акта (говорящего и адресата), и подтверждают антропоцентричный характер языковых систем.

Лицо как шифтерная категория соотносит участников речевого акта и участников обозначаемой в высказывании ситуации (объединяет или разделяет их). Личное местоимение первого лица Я , а также его лично-числовая реализация в глагольной форме эксплицитно соотносит ситуацию высказывания с говорящим. Семантическое своеобразие данной лично-числовой формы характеризуется ее уникальной референтной способностью актуализировать новый субъект речи в каждом речевом акте, что, по утверждению Э. Бенвениста, становится опорной точкой для выражения субъективности и позволяет говорящему «присваивать себе язык целиком» [Бенве-нист 1974: 296].

Особенности семантики первого лица часто оказывают непосредственное влияние на семантику и функционирование глагольных форм и конструкций (см. напр.: [Барентсен 2003; Стеше-вич 2015]). В македонском языке происходит сложное взаимодействие грамматических категорий лица, числа и модальности в составе независимой да -конструкции, которое является предметом исследования данной работы.

Независимой да -конструкцией (далее ДАК) в македонском языке называется сочетание частицы да и финитной формы глагола, которое имеет широкий спектр модальных значений, главные из которых – императивное (пример 1) и оптативное (пример 2):

-

1) – Ти си учел… ајде де. Ами ти, братко, кај мене да дојдеш, да видиш што е наука! (Б. Коне-ски «Крчмите»). – Учился ты… как же. А вот ты, дружок, приходи ко мне, посмотришь, что такое наука!

-

2) – И jас само да не се залежам, туку ако ми е речено да умрам, нека умрам од на нозе, или на спиење, или како било, само не болен, – гласно си рече Никола кога се упати кон меаната. (Б. Сма-ќоски «Корениште»). – Мне бы только не слечь, а если мне суждено умереть, пусть я умру на ногах или во сне, не важно, лишь бы не от болезни, – громко сказал Никола по дороге к трактиру.

Финитная ДАК демонстрирует отсутствие ограничений на лично-числовые формы глагола, что обеспечивает формальную полноту и стройность ее парадигмы. Формы первого лица единственного числа в ДАК открывают новый функциональный потенциал ее модальных значений, взаимодействуя также и с лексической составляющей глагола.

-

1. Императивная парадигма ДАК и форма

1 лица ед. ч.

Исследователи категории императивности и языковых средств ее выражения указывают на закономерную неоднородность парадигм в языках мира, где образование императивных форм происходит с помощью разных морфологических или синтаксических средств в зависимости от иерархии лично-числовых значений императива, которая располагает их согласно специфике прямой и опосредованной каузации действия [Aikhenvald 2010: 76; Гусев 2013: 55]:

Вершиной иерархии является форма 2 л. ед. ч., которая указывает на прямую каузацию адресата говорящим, а на периферии находятся формы 1 л. ед. ч. и 1 л. мн. ч. эксклюзива, которые авторы семантической карты императива [Ван дер Аувера и др. 2004] характеризуют как «опосредованную каузацию говорящего самого себя / самого себя и других лиц, но не адресата». Для форм второго лица в императивной парадигме часто используются специальные синтетические формы повелительного наклонения (ср. мак. 2 л. ед. ч. доjди! 2 л. мн.ч. доjдете! ), тогда как императив других лично-числовых форм выражается с помощью аналитических конструкций (ср. мак. 1 л. мн.ч. инклюзивное да доjдеме!; 3 л. мн.ч. да доjдат! ).

Семантическая особенность глагольной формы 1 л. ед. ч. в составе императивных парадигм обращала на себя внимание многих исследователей. В зависимости от широкой или узкой трактовки семантики категории императива форма 1 л. ед. ч. включается в состав парадигмы форм повеления, например, со значением «самопобуж-дение» [Храковский, Володин 2002: 139] или же выносится за ее рамки, поскольку сложно предположить такую коммуникативную ситуацию, в которой говорящему нужно непосредственно приказывать самому себе, чтобы совершить желаемое действие; он контролирует выполнение действия и может просто его сделать [Гусев 2013: 51]. Мы разделяем вторую точку зрения, при которой императивными признаются все лично-числовые формы парадигмы (как синтетические, так и аналитические), кроме формы 1 л. ед. ч., в значении которой наблюдается семантический сдвиг благодаря взаимодействию катего- рий лица, императивности, а также лексического значения глагола.

В македонском языке глагольные формы 1 л. ед. ч. входят в состав полной лично-числовой гомогенной парадигмы независимой ДАК, кото- рая функционирует наряду с синтетическими формами повелительного наклонения 2 л., императивно-оптативными конструкциями для 3 л. с частицей нека и особой отрицательной формой 2 л. с частицами немоj(те) да (см. табл. 1 и 2).

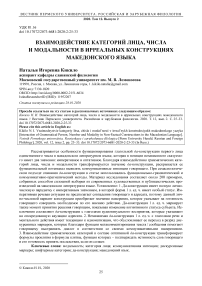

Таблица 1 / Table 1

Синтетические формы императива

Synthetic Imperative Forms

|

Лицо |

Ед. ч. |

Мн. ч. |

|

2 л. |

читај / прочитај |

читајте / прочитајте |

|

Отрицательная форма (только НСВ) |

не читај |

не читајте |

Таблица 2 / Table 2

Аналитические конструкции с императивным значением Analytical Constructions with Imperative Meaning

|

1. да+praes |

||

|

лицо |

ед. ч. |

мн. ч. |

|

1 л. |

да читам / прочитам |

да читаме / прочитаме |

|

2 л. |

да читаш / прочиташ |

да читате / прочитате |

|

3 л. |

да чита / прочита |

да читаат / прочитаат |

|

Отрицательная форма |

да+не+praes |

|

|

2. нека+praes |

||

|

лицо |

ед. ч. |

мн. ч. |

|

3 л.1 |

нека чита / прочита |

нека читаат / прочитаат |

|

Отрицательная форма |

нека не чита / прочита |

нека не читаат / прочитаат |

|

3. немој / немојте да+praes |

||

|

лицо |

ед. ч. |

мн. ч. |

|

2 л. отрицательная форма (СВ и НСВ) |

немој да читаш / прочиташ |

немојте да читате / прочитате |

|

4. да не+perf 2 |

||

|

лицо |

ед. ч. |

мн. ч. |

|

2 л. прохибитив (СВ и НСВ) |

да не си читал / прочитал |

да не сте читале / прочитале |

-

1.1. Значение намерения

Аналитические конструкции «дополняют» синтетическую парадигму повелительного наклонения исходя из специфики каузации в речевом акте для каждого лица. «Слабым местом» парадигмы оказывается позиция 1 л. ед. ч., поскольку императивная речевая ситуация, как правило, не предполагает совпадения говорящего и адресата в одном лице, и категории вступают в противоречие. Происходит семантическая трансформация, при которой ДАК 1 л. ед. ч. приобретает значение намерения. Можно выделить несколько типизированных речевых ситуаций.

Ситуация А. В канонической речевой ситуа-ции3 [Падучева 1996: 265] говорящий озвучивает свое намерение в присутствии адресата, который должен принять данную информацию к сведению для последующих действий:

-

3) Оди Цветко во ресторан и доаѓа келнерот.

«Повелете што ќе нарачате?» «Да размислам малку». По неколку минути… «Одлучивте ли»? (сб. «Вицови»). Пришел Цветко в ресторан, подходит к нему официант. «Что будете заказы- вать?» «Еще думаю». Через несколько минут… «Вы решили?»

-

4) Стојко: Да си ми жива, ќерко. (ѝ подава златник) . (…) A ceгa проштавајте, да одам веднаш дома да ги израдувам. (В. Иљоски «Бегалка»). Стойко: Будь жива-здорова, дочка (дает ей золотой). А сейчас прощаюсь, поспешу домой домашних обрадовать.

-

5) – Има да седи, не го пуштаме помалку од десет дена! – Не може, Олга, има работа тука кај нас. Сега да не ти објаснувам по телефон! (Р. Бу-жаровска «Спроти големиот натпревар»). – Он должен погостить подольше, не отпустим его раньше, чем через десять дней! – Он не может, Ольга, у него дела здесь. Не стану объяснять сейчас по телефону!

В примере 3 говорящий фразой «да разми-слам» показывает официанту, что тому следует подождать с заказом; в примере 4 говорящий, будучи в гостях, оповещает хозяина о своем уходе, что можно трактовать как сигнал перехода для адресата к сценарию прощания и проводов гостя; в примере 5 говорящий дает понять адресату, что тема закрыта. ДАК намерения исполь- зуется в ситуации нейтрально-вежливого регистра общения, когда, желая избежать использования прямого директивного высказывания в адрес собеседника, говорящий выбирает стратегию сообщения о собственных будущих действиях. В ДАК намерения действие является контролируемым и не требует непосредственного участия адресата. Сема контроля также соотносит ДАК 1 л. ед. ч. с императивным значением других лично-числовых форм парадигмы, как и сема желания / стремления осуществить действие. ДАК 1 л. ед. ч. часто используется также в сочетании с модально-императивной частицей ајде (рус. «давай / давайте»), что подтверждает органичное включение конструкции со значением намерения в парадигму с императивным значением. Р. Ницолова на материале болгарского языка определяет соотношение независимой ДАК 1 л. ед. ч. и императива следующим образом: «Форма 1 л. ед. ч. не выражает побуждения, а только представляет действие как необходимое по мнению говорящего, который демонстрирует готовность его осуществить, иногда в ответ на высказанное повеление слушателя, обращенное к нему. Такая да-конструкция содержит только часть значения императива, которая позволяет ей соотноситься с императивными конструкциями» [Ницолова 2008: 413].

Ситуация Б. Говорящий сообщает о своем намерении совершить действие, которое требует непосредственного участия самого адресата:

-

6) – Сега аjде да ве честам, им велам на криминалците, – голема услуга ми направивте. (П. М. Андреевски «Небеска Тимjановна»). – А сейчас давайте я вас угощу, – говорю я бандитам. – Вы мне очень подсобили.

-

7) – Да те запознаам, – се сети Стефан. – Ма-риjа, ова е Адам. Едно силно и храбро момче. Вреди да го познаваш. (В. Петресски «Од маглата на север»). – Давай я тебя познакомлю, – сказал Стефан. – Мария, это Адам. Сильный и храбрый парень. Тебе стоит с ним общаться.

В составе ДАК используются глаголы, семантика которых включает адресата в качестве актанта (ср. мак. да ти претставам, да ти помо-гнам, да те орасположам и т. д.). Говорящий имплицитно запрашивает согласие адресата на участие в действии, которое он собирается совершить.

Ситуация В. Говорящий вербализует свое намерение, находясь наедине с собой. Такую условно речевую ситуацию можно встретить в художественных или публицистических текстах, когда для читателей по воле автора раскрывается ход мыслей и волевых интенций героя (пример 8, 10) или самого автора в публицистическом тексте, написанном от первого лица (пример 9):

-

8) Детето спие до мене, му го слушам ди-шењето, но не вртам глава. Се борам. Не сакам да го видам и се борам. (…) Слушам нешто почна да ми вели: сврти се, мори Небеска, и неговата уста со твоjата душа дише. И, а да го видам, а да не го видам. Уште сум пренесена на фронтот долу, таму, си мислам, повеќе требам. (Петре М. Андреевски. «Небеска Тимjановна»). Ребенок спит рядом со мной, я слышу его дыхание, но головы не поворачиваю. Сопротивляюсь. Не хочу его видеть и борюсь с собой. (…) И тут слышу, что-то мне нашептывает: повернись же ты, Небеска, ведь его ротик твоей душой дышит. И, дай посмотрю, нет, не буду. В мыслях я все еще на фронте, на юге, все думаю, что я там нужнее.

-

9) Пред некој ден доаѓајќи со возилото кон дома си реков, ајде да навратам во големото „Ве-ро“, ќе си пазарам што ми треба и право дома. (ст. «Сто и десет и сто», портал «Дневник online», 19.02.13). Пару дней назад по пути домой говорю себе, а заеду-ка я в большой супермаркет «Веро», куплю, что мне нужно, и сразу домой.

-

10) Михаjло Горачинов нашол еден мотоцикл, му jа затегнува гаста и вика: – Аjде, Небеска, ќе доjдеш со мене? – Да доjдам, – велам, и се очеко-рувам на седиштето зад него. (П. М. Андреевски «Небеска Тимjановна»). Михайло Горачинов нашел какой-то мотоцикл, дает газу и кричит: Давай, Небеска, поедешь со мной? – Поеду, – говорю и устраиваюсь на сиденье позади него.

В целом ряде контекстов значение намерения включает дополнительный компонент: независимая ДАК 1 л. ед. ч. маркирует момент принятия решения говорящим, когда меняется когнитивный статус субъекта. Особенно ярко данное частное значение иллюстрирует пример 8, в котором мать не решается посмотреть на ребенка, и ДАК (да видам / да не видам) передают ее метания. В примерах с этим компонентом значения говорящий выполняет упомянутое действие в ближайшем будущем (примеры 4, 9). В примере 10 в ответе используется не нейтральная форма будущего времени «ќе доjдам», которая содержится в вопросе, а маркированная ДАК.

ДАК со значением намерения семантически близки к формам будущего времени ќе+praes, обе конструкции могут употребляться в идентичных контекстах диалогического режима. Сравнив две конструкции, можно увидеть тонкую грань между темпоральностью и модальностью. Формы будущего времени создают проспективный по отношению к моменту речи план событий, которые произойдут в будущем; однако они не включают в себя импульс к совершению действия, тогда как в модальных конструкциях с ДАК 1 л. ед. ч. присутствует волевой компонент, который коррелирует с состоянием сознания субъекта / говорящего. Поэтому высказывания с временными будущими формами могут быть определены как истинные или ложные, если в результате действие не будет иметь места, а высказывание с ДАК – нет, ср. позицию В. Ю. Гусева: «Теоретически совершению желаемого действия могут помешать какие-либо обстоятельства, на данный момент неизвестные говорящему. Поэтому из двух фраз Я летом поеду отдыхать (произнесенной с утвердительной интонацией) и Поеду-ка я летом отдыхать – в случае, если отдых не состоится, ложной окажется только первая» [Гусев 2013: 259].

-

1.2. Значение опосредованной каузации

Тем не менее ДАК 1 л. ед. ч. могут иметь императивное значение. Если в ее составе употребляются глаголы аудиовизуального восприятия, то значение конструкции следует интерпретировать как опосредованную каузацию: говорящий побуждает адресата совершить действие Б, которое станет причиной реализации действия А, выраженного глаголом аудиовизуального восприятия. Ср.:

-

11) А1 – минатиот петок, ноќно време, тема 8 март, љубовта кон жената и се околу тоа. (…) А госпоѓата за темата немаше ама баш ништо па-метно да каже. Цело време верглаше едни те исти демек провокативни прашања (зарем со една вечера се покажува љубовта, зарем со еден цвет, зарем само еден ден постои во годината, ајде да ве слушнам, ајде да ве слушнам). (С. Мацановски-Трендо. «Трендоленд»). А1 – прошлая пятница, ночной эфир, тема – 8 марта, любовь к женщине и все такое. (…) А ведущей совершенно нечего сказать по теме. Без конца повторяет одни и те же «провокационные» вопросы (разве один ужин может показать любовь, разве любовь в одном букете, разве только один день в году существует, давайте, что вы на это скажете, что вы на это скажете).

-

12) Мирса : Уште прашуваш! Ај да не те видам веќе! Ај џенем фати, аргатке ниедна! (В. Иљоски «Бегалка»). Мирса: Ещё спрашиваешь! И чтоб я тебя больше не видела! Убирайся, батрачка проклятая!

-

13) Ајде, ајде брзо, служба ме чека! Парите одве да ги видам! (Б. Конески «Крчмите»). Давайте, давайте быстро, меня служба ждет! Деньги чтоб здесь были!

-

2. Независимая ДАК 1 л. ед. ч. в функции дискурсивных маркеров

Взаимодействие грамматических категорий в контексте дают возможность конструкции функционировать в качестве дискурсивных маркеров (далее ДМ) – незнаменательных (десемантизиро-ванных) единиц, которые обеспечивают связность текста / сообщения, помогая автору / говорящему строить успешную коммуникацию в соответствии со своими иллокутивными установками, выражать оценочные суждения и соотносить высказывания участников коммуникации с контекстом [Баранов, Плунгян, Рахилина 1996: 7]. Словарь социолингвистических терминов определяет ДМ как языковой инструмент структурирования дискурса [Михальченко 2006: 61].

Действие «да ве слушнам» из примера 8 может реализоваться только при ответной реакции адресата, ДАК можно перефразировать следующим образом: «сделай(те) так, чтобы я вас услышала / высказывайтесь». Лично-числовые характеристики, лексическое значение глагола вкупе с модальным значением конструкции позволяет фразе «да те / ве слушнам» перейти в раз- ряд фатических контактоустанавливающих элементов, которые функционируют в македонском языке для побуждения к коммуникации. В примере 10 ДАК выражает интенцию говорящего: побудить адресата создать условия для выполнения действия «да видам», т. е. имеет место именно каузация.

В македонском языке независимые ДАК могут выполнять функцию ДМ во всех комбинациях лично-числовых форм, структура которых имеет разную степень идиоматичности и экспрессивности, например: уточняющий ДМ да се разбереме (рус. «не пойми меня неправильно»), который вводит принципиально важную, по мнению говорящего, информацию для понимания сообщения; ДМ да речеме (рус. «скажем») используется говорящим при указании на последующую гипотетическую ситуацию [Кикило 2017]. Первое лицо как единственного, так и множественного числа присуще глагольным формам в составе дискурсивных ДАК, поскольку ДМ являются для говорящего инструментом активного воздействия на адресата, через них выражаются оценочные суждения, происходит субъективное деление информации по шкале «важная-второстепенная». Семантический класс глагола также играет большую роль в своеобразии дискурсивной группы: в составе ДАК обычно используются глаголы речи (мак. каже, рече, праша, повтори и т. д.) и ментального действия (мак. разбере, знае и т. д), поскольку именно эти классы глаголов способны к метакомментированию сообщения. В качестве примера будут рассмотрены два частотных ДМ с глаголом 1 л. ед. ч. да речам / да кажам , которые в македонском языке являются дублетными формами совершенного вида глагола «сказать» (см. табл. 3).

Таблица 3 / Table 3

Сравнение ДМ с глаголом речи 1 л. ед. ч. да речам / да кажам Comparative Analysis of Discourse Markers with the First-Person Singular Verb Form da rečam / da kažam (Speech Verb)

|

ДМ |

(аjде / така) да речам / кажам |

(аjде) да не речам / кажам |

|

Значение |

Уточнение, смягчает категоричность последующего утверждения. Рус. «так сказать» |

Уточнение, «ложно» смягчающее категоричность утверждения, при этом уточнение обладает большей экспрессивностью. Рус. «чтоб не сказать» |

|

Структура |

|

|

|

Пример |

На пример, стануваш политичар (и тие се лајф коучи, ама од општа практика, така да речам), ветуваш дека ќе вработиш најмалку по еден човек од секое семејство, потоа мирно си профитираш од функцијата додека трае ман-датот. (В. Андоновски «Велигденска: лајф коучи», портал Нова Македониjа). Например, становишься политиком (они тоже лайфко-учи, но общей практики, так сказать), обещаешь дать работу как минимум одному человеку в каждой семье, а потом спокойненько себе наживаешься, пока не выйдет твой срок полномочий |

Се беше толку прекрасно, да не речам иди-лично. (Р. Бужаровска «Медуза»). Все было так прекрасно, если не сказать идиллично |

Два ДМ имеют похожие структурные свойства, демонстрируя высокую степень идиоматичности: добавление частицы не в ДАК не модифицирует значение ДМ до противоположного, а добавляет экспрессивность последующему уточнению.

Другая группа дискурсивных ДАК формы 1 л. ед. ч. характеризуется меньшей степенью идиоматичности, поскольку в их структуре не присутствуют формальные ограничения на изменение компонентов:

-

а) может изменяться числовая характеристика глагольной формы, ср. мак. да резимирам – да реземираме ;

-

б) нет ограничений на реализацию валентностей глагола (например, адресата и пациенса: мак. ДМ да ти кажам (нешто) имеет утвердительную интонацию с понижением тона на последнем слове конструкции);

-

в) конструкция допускает замену глагола на синонимичный без изменения функции (мак. да скусам – да скратам ).

Однако благодаря функции метакомментирования сообщения / текста данная группа ДАК может быть также отнесена к разряду ДМ:

-

14) – Да погодам, вие немате ништо со него-вата смрт. – Апсолутно ништо, господине Коло-вик. (В. Петрески «Од магла на jуг до месечина на север»). – Дайте угадаю, вы не имеете отношения к его смерти. – Абсолютно никакого, господин Коловик.

-

15) Ова не се баш најдобри денови за моето интелектуално его. Да не вртам наоколу, еве ја причината: го гледав «Матрикс» и ништо не го разбрав! (С. Мацановски-Трендо «Трендоленд»). Это не самые лучшие дни для моего умственного эго. Не стану ходить кругами, дело вот в чем: посмотрел я «Матрицу» и ничегошеньки не понял!

-

16) И да бидам искрен, сакав да ја испрошетам таа дискретно светла ноќ до Канео и до Самуилови кули, да види нешто и од Охрид. (Д. Пандев «Пот-полковникот»). Честно говоря, я хотел устроить ей прогулку по тихой светлой ночи до Канео и Самуиловой крепости, чтобы она увидела и Охрид.

-

3. Оптативное значение независимой ДАК

Вторая группа дискурсивных ДАК выполняет функцию уточнения «коммуникативного намерения» говорящего – своеобразную модификацию значения намерения, описанного в разделе 1.1, которая стала возможной благодаря лично-числовой специфике ДАК.

-

1 л. ед. ч. Трансформация «проклятие» – «клятва»

Вторым семантическим центром независимой ДАК является оптативное значение. Конструкция да + praes обозначает гипотетический статус ситуации, когда говорящий предполагает, что желаемая ситуация, которой не существует в реальном мире, имеет шанс произойти в настоящем или будущем (по субъективной оценке говорящего, которая часто не подчиняется объективным параметрам):

-

17) Не знам, дали мене ми свират штурците, дали мене ми светат sвездите? Или на Господа? Не ја побарав sвездата од Здравко. Ах, да знам која sвезда е негова, да видам како гори, како тре-пери, кај се држи на небото! (П. М. Андреевски «Пиреj»). Не знаю, для меня ли стрекочут сверчки, мне ли светят звезды? Или Господу? А вот звезду Здравко я искать не стала. Ах, кабы знать, какая звезда – его, увидеть бы, как она горит, как мерцает, где держится на небе!

Включение в лично-числовую парадигму независимой ДАК с оптативным значением формы 1 л. ед. ч. не вызывает вопросов: естественно высказываться о желаниях, направленных на самого себя. Оптативное значение позволяет также конструкции использоваться в вербальных ритуалах благопожеланий и проклятий, которые показывают культурно обусловленную веру человека в магическую силу слова. Формулы проклятий, используя полный спектр лично-числовых возможностей глагола в ДАК в зависимости от структуры, показывают процесс семантической трансформации именно с глаголом 1 л. ед. ч. Говорящий редко проклинает себя, и, как правило, форма 1 л. ед. ч. глагола будет трансформировать формулы проклятия в клятву (мак. клетва – заклетва ), которая имеет функцию верифицировать слова говорящего:

-

18) Смртта треба да ми ја донесе господ, а не некои долни арамии. Не е така? Да не исчекам, ако не е! (П. М. Андреевски «Пиреj»). Смерть должна прийти ко мне от господа, а не от рук каких-то разбойников. Ведь так? Чтоб мне не дождаться смерти, если не так!

-

19) Ако лажам, вели, одовде да не се поме-стам, место да не ми наjде душата. Секаде да е за-фатено, вели. (П. М. Андреевски «Небеска Тимjа-новна»). Если я лгу, говорит, с места мне не сойти, чтоб душа моя не нашла себе пристанища. Чтоб всюду уже было занято, говорит.

-

20) Ама, пуст да останам, многу ми се бен-дисуваа сите тие кратенки како ХУЦ, МУЦ, ГУЦ, ЕМУЦ, АСУЦ… Од една страна ме засмејуваа (В. Петрушевски-Фили «Колумнистот»). Но, будь я проклят, очень уж мне нравились все эти сокращения как ХУЦ, МУЦ, ГУЦ, ЕМУЦ, АСУЦ… С одной стороны, они меня смешили.

Клятва гарантирует искренность говорящего, что оказывает иллокутивное воздействие на адресата. Перифраз можно сформулировать как «Пусть случится Х, если я говорю неправду / если я не выполню обещанного», – присутствует связь ДАК с семантикой условия. Как отмечают исследователи (напр.: [Маслова 2011]), в формулах клятвы чаще используются индикативные формы глагола, чем императивные или оптативные (напр., мак. се колнам, дека…). Однако в македонском языке неиндикативная опта- тивная ДАК является регулярным средством именно верификации сообщения.

Выводы

Особенности взаимодействия категорий лица, числа и модальности расширяют функциональные и семантические характеристики ДАК, которая становится важным языковым средством выражения иллокутивных установок говорящего:

-

1) в составе императивной парадигмы ДАК 1 л. ед. ч. приобретает значение намерения, которое указывает не на побуждение (или «само-побуждение»), а на готовность говорящего совершить необходимое по его мнению действие; в македонском языке данная конструкция маркирует момент принятия решения говорящим, показывая изменение когнитивного статуса субъекта; исключения составляют ДАК 1 л. ед. ч. с глаголами аудиовизуального восприятия, которые указывают на опосредованную каузацию в коммуникации;

-

2) независимая ДАК 1 л. ед. ч. с глаголами речи и ментального действия имеет тенденцию к идиоматизации и переходу в разряд дискурсивных маркеров, которые благодаря функции метакомментирования текста / сообщения помогают говорящему выстраивать диалог в соответствии со своими коммуникативными намерениями;

-

3) особенности лично-числовой формы глагола оптативной ДАК влияют на трансформацию формулы проклятия в формулы клятвы, функция которых – подтверждать истинность слов говорящего и его готовность принять последствия, если он солжет.

Шифтерная категория лица является своеобразным ключом для семантических трансформаций внутри парадигмы независимой ДАК, раскрывает ее функциональный потенциал, позволяя в интерпретациях выходить за строгие рамки императивного и оптативного значений.

единстве их времени и места, что происходит при непосредственной устной коммуникации или же ее имитации (например, в драматургических текстах).

SPIN-code: 7130-1820

IstinaResearcherID (IRID): 11952207

Submitted 28.01.2020

The paper provides an in-depth analysis of functional features of the analytical first-person singular da -construction in the standard Macedonian language. When it is used in an independent clause, the da -construction has a wide range of modal meanings, the most common of which are imperative and optative. The interaction of the grammatical categories of person, number and modality in the da -construction leads to changes in its meaning and shows its functional potential to indicate the speaker’s communicative intentions. The chosen semasiological approach to describing the da -construction is combined with the functional analysis and the communicative-pragmatic approach. The research material consists of about 200 examples gathered from contemporary Macedonian literary works and journalistic articles. 1. Da -construction has a full non-defective conjugation paradigm with an imperative meaning, where the first singular verb form has a special status. Directive speech acts, where imperative forms are usually used, are not supposed to combine a speaker and an addressee in one person, which causes semantic modification of the da -construction with a 1Sg verb: initially related to the imperative analytical paradigm, it describes the speaker’s intention to perform an action which he / she considers necessary. In addition, this type of construction marks a point in decision-making that is followed by the change of the speaker’s cognitive status; the only exception is the da -construction including verbs of perception, which points to an indirect causation of the addressee. 2. Independent 1Sg da -constructions with speech verbs and cognitive verbs tend to become idiomatic in meaning, which causes their use as discourse markers. Functioning as metacommentary, they help the speaker to direct the dialogue according to his/her communicative intentions. 3. The interaction of grammatical categories in the optative da -construction transforms curses to vows that have a function to confirm the truth of the speaker’s words and his / her commitment to face consequences in case of lying.

Список литературы Взаимодействие категорий лица, числа и модальности в ирреальных конструкциях македонского языка

- Баранов А. Н., Плунгян В. А., Рахилина Е. В. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. М.: Помовский и партнеры, 1993. 207 с.

- Барентсен А. О побудительных конструкциях с исполнителем 1-го лица // Dutch contribution to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana: Linguistics. Amsterdam; N. Y., 2003. P. 1-33.

- Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. 448 c.

- Ван дер Аувера Й., Гусев В. Ю., Добруши-на Н. Р. Семантическая карта императива-горта-тива // Володин А. П. (ред.) Типологические обоснования в грамматике: К 70-летию проф. B. С. Храковского. М.: Знак, 2004. С. 36-60.

- Гусев В. Ю. Типология императива. М.: Языки слав. культуры, 2013. 338 с.

- Иванова Е. Ю. Составные отрицательные формы императива в болгарском и македонском языках // Айя. linguistica petropolitana: тр. института лингвистических исследований. XIII, ч. 3, 2017. С.507-541.

- Кикило Н. И. Дискурсивная функция независимой да-конструкции в македонском языке // Славяноведение. 2017. № 1. С. 95-102.

- Маслова А. Ю. Семантико-прагматические особенности речевого акта клятвы в сопоставительном аспекте (на материале русского, сербского и болгарского языков) // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2011. № 62. С. 414-417.

- Михальченко В. Ю. (отв. ред.) Словарь социолингвистических терминов. М.: ИЯ РАН, 2006. 312 с.

- Ницолова Р. Българска граматика. Морфология. София: Св. Климент Охридски, 2008. 523 с.

- Падучева Е. В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива). М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 464 с.

- Стешевич В. Ю. Автопобуждение в русском и сербском языках // Славяноведение. 2015. № 1. C.93-100.

- Храковский В. С., Володин А. П. Семантика и типология императива: Русский императив. 2-е изд. М.: Едиториал УРСС, 2002. 272 с.

- Якобсон P. O. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя: сб. статей / под ред. Б. А. Успенского. М.: Наука, 1972. С.95-113.

- Aikhenvald A. Y. Imperatives and Commands. N. Y.: OUP, 2010. 520 p.