Взаимодействие публичной власти и гражданского общества России в условиях неопределенности и непредсказуемости вызовов внешней среды

Автор: Кайль Яков Яковлевич, Ламзин Роман Михайлович

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 3 (74), 2021 года.

Бесплатный доступ

Многофункциональное общественно-государственное партнерство является ключевым фактором устранения социально-экономических проблем в жизни населения отдельных территорий. Авторы приходят к выводу, что данное партнерство обеспечивается посредством современных электронно-цифровых технологий, что, в частности, обеспечивает развитие частного бизнеса.

Институты гражданского общества, информационно-цифровые коммуникации, общественно-государственное взаимодействие, общественные организации, органы публичного управления, социально-экономические интересы

Короткий адрес: https://sciup.org/148322257

IDR: 148322257 | УДК: 338.24

Текст научной статьи Взаимодействие публичной власти и гражданского общества России в условиях неопределенности и непредсказуемости вызовов внешней среды

Специфика современных социально-экономических и производственно-потребительских процессов заключается в нестабильности и неопределенности всей совокупности факторов и условий жизни современного социума при множественности вариантов дальнейшего совершенствования системы обеспечения жизни отдельных граждан и общественных групп, имеющих определенные потребности. В этой связи формируется проблема степени эффективности функционирования системы публичного управления, которую составляют органы государственно-муниципального администрирования, выполняющие свои полномочия на национальном, региональном и местном уровне, а также проблема оптимального выявления и обоснования продуктивных вариантов дальнейшего поддержания экономико-производственных систем при взаимодействии с представителями гражданского общества.

Общий формат данного взаимодействия состоит из следующих ключевых структурных элементов:

-

1. Наличие соответствующих объектов по вопросам обеспечения которых происходит формирование отношений между системой официального администрирования и общественности (данными объектами являются экономические блага и условия полноценной жизнедеятельности, необходимые в жизни общества или различных общественных групп, а также категорий граждан).

-

2. Факторы – социально-экономические причины и предпосылки, условия жизни населения на различных территориях, специфика развития и модернизации системы производства и общественного потребления.

-

3. Модели сотрудничества – различные организационные формы обмена информационными данными, согласование целей и интересов с определением оптимальных вариантов совместной деятельности [3, с. 190].

В международном сообществе признается определение гражданского общества, представленное в июне 2004 г., на 58-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в докладе по вопросу отношений между ООН и общественностью. Гражданский социум может рассматриваться в качестве добровольных ассоциаций граждан, примерами которых являются:

-

‒ массовые организации (например, крестьянские, женские организации, организации пенсионеров);

-

‒ профсоюзы и профессиональные ассоциации;

-

‒ общественные движения;

-

‒ сообщества коренных народов;

-

‒ религиозные и церковные организации;

-

‒ научные и другие неправительственные союзы.

Помимо указанных организаций в структуре бизнес-сообщества формируются общественные ассоциации, представляющие интересы в функционировании законодательных и исполнительных органов власти субъектов малого и среднего бизнеса и частных собственников. Тем самым указанные сообщества отражают общественные инициативы в функционировании структур публичного управления с целью создания устойчивых информационных взаимосвязей между государственным, общественным и частным секторами экономики. Это подкрепляется тем, что самостоятельный статус различных общественных организаций определяется имущественной самостоятельностью и полноправной способностью участвовать в экономических отношениях.

Названные взаимосвязи расширяются на основе развития электронно-цифровых коммуникаций, позволяющих поддерживать связи между представителями публичного управления и гражданского сообщества в дистанционном режиме при ускоренном обмене информационными сообщениями [2, с. 13; 9, с. 42; 10, с. 53].

Данные информационно-цифровые взаимосвязи реализуются на основе принципов:

-

‒ открытости и доступности информации о функционировании федеральных, региональных и местных властных структур и общественных объединений [15, с. 928];

-

‒ баланса социально-властных интересов [19, с. 108];

-

‒ совместной разработки и принятия взаимовыгодных решений, отражающие консенсус социально-экономических интересов на официально управленческом уровне и общественных групп, возникающих в рамках жизни населения отдельных территорий [8, с. 149; 14, с. 172].

Помимо этого, условиями консенсуса являются: своевременное и объективное информирование сторон о социально-экономическом положении в субъекте Российской Федерации или муниципалитете; привлечение к решению существующих проблем исполнительных органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, компетентных в решении данных вопросов; информирование общественности о принятых политических решениях [7, с. 38].

Рассматривая специфику современных процессов выражения гражданских инициатив, следует отметить пять ключевых моделей разграничения пределов функционирования государственной власти и гражданского общества, как варианты их взаимодействия:

-

1. Органы публичного управления устанавливают совокупность общественно-государственных взаимосвязей на основе действующего законодательства [11, с. 131]. При этом субъекты гражданского общества возникают на основе данного порядка как равноправные партнеры по отношению к структурам государственно-муниципального администрирования.

-

2. Реализация полномочий публичного администрирования выступает основой развития свободы и равенства в гражданских отношениях по различным вопросам социально-экономического характера.

-

3. Противостояние представителей официальных властных структур и представителей общественности, что связано со стремлением расширить автономию гражданских ассоциаций как основных субъектов выражения социально-экономических интересов различных категорий граждан, общественных групп и местного населения [4, с. 71].

-

4. Реализация и поддержание вертикальных общественно-государственных взаимодействий. В данном случае, структуры государственного управления определяют пределы общественной деятельности с признанием самостоятельности гражданских организаций.

-

5. Формирование системы гражданского общества как совокупности самоорганизующихся организаций, действующих независимо от функционирования структур государственно-муниципального управления, для чего необходимо предотвращать и пресечение фактов проявления коррупции в рамках проявления общественно-государственного взаимодействия [6, с. 62].

Особое значение имеют формы партнерского взаимодействия при обоюдном признании и информационно-коммуникационном признании деятельности общественных ассоциаций и функционирования структур официально-государственного управления [22, с. 25]. Указанное признание и поддержание продуктивных общественно-государственных контактов осуществляется посредством создания и дальнейшей модернизации электронно-цифровых коммуникаций, действующих на базе современных информационных сетей. На базе данных информационных взаимосвязей и с целью их дальнейшего расширения при законодательных и исполнительных органах власти создаются совещательные структуры с целью реализации экспертно-консультативных функций.

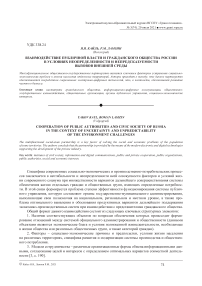

Структуру общественно-государственного взаимодействия на федеральном, регионально и местном уровнях функционирования структур публичного управления можно отразить как информационный обмен, состоящий, со стороны общественных организаций, из различных общественных запросов, жалоб, рекомендаций и независимых экспертных (научно-исследовательских) консультаций, а, со стороны государственных и муниципальных административных структур, – ответов на гражданские обращения (рис. 1).

Рис. 1. Общественно-государственное взаимодействие на основе современных цифровых технологий Источник: сост. авт. с использованием: [1, с. 70; 12, с. 42; 13, с. 8; 18, с. 205].

На рис. 1 (см. на с. 76) указано взаимодействие между общественными ассоциациями и различными органами публичного управления в условиях многоаспектных характеристик современных социально-экономических процессов. На основе взаимного согласования проектов, разработанных в одностороннем порядке, на основе использования специально сформированных электронных базах данных, которые отражают информационные ресурсы независимых общественных организаций и экспертного сообщества, а также информационных массивах официально характера, созданных в процессе функционирования структур публичного управления. Данные согласованные проекты учитывают неоднозначный и сложно структурированный характер актуальной социально-экономической проблематики, который также идентифицируется посредством взаимных консультаций, а также запросов и ответов на них между некоммерческими гражданскими объединениями и представителями органов государственно-муниципального управления [5, с. 57]. Оперативный и непрерывный режим данного взаимодействия поддерживается на базе использования передовых цифровых технологий, позволяющих оптимально обобщать значительное число исходных вариантов устранения социально-экономических проблем и рисков с выбором и оценкой наиболее эффективного варианта, полностью соответствующего специфики данных проблем. При этом данные цифровые технологии позволяют объединять электронные базы данных общественно-организационного и публично-управленческого характера в единый информационно-коммуникационный контур, позволяющий разрабатывать комплексные общественногосударственные решения.

Применение цифровых технологий оптимально сочетается с возможностями локальных информационных сетей регионального или местного характера, а также характер использования широкополосного доступа к сети Интернет при поддержании продуктивного функционирования электронных порталов соответствующих публично-административных структур и общественных организаций.

Статистические показателя численности институтов гражданского общества можно продемонстрировать на примере двух основных разновидностей его субъектов:

-

1. Общественных объединений – самоуправляющиеся, некоммерческие формирования, созданные по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.

-

2. Некоммерческие организации – юридические лица, действующие с момента государственной регистрации, располагающие в собственности или в оперативном управлении обособленным имуществом (табл.).

Таблица

Число общественных объединений и некоммерческих организаций, зарегистрированных в России

|

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

Средний показатель динамики численности |

||||||

|

Общественные объединения |

56252 |

4087 |

55771 |

3874 |

54533 |

3767 |

87588 |

3895 |

63536 |

3906 |

|

Некоммерческие организации |

91285 |

8917 |

90852 |

8854 |

90787 |

7748 |

91287 |

8006 |

91053 |

8381 |

Источник: сост. авт. с использованием: [16, с. 257; 17, с. 75].

Числовые показатели, представленные в табл., характеризуют динамику численности общественных объединений и некоммерческих организаций за период в четыре года – с 2016 по 2019 гг. При этом, по каждому году указаны и проанализированы два позиции: 1) всего зарегистрировано в соответствующем году; 2) из них зарегистрировано в этом году. Рассчитаны средние показатели по дан- ным двум позициям за весь рассматриваемый период. Рассматривая численность соответствующих объединений и организаций по отдельным годам, следует отметить, что по общему числу зарегистрированных объединений лидирует 2019 г., хотя по предыдущим трем годам отмечается незначительная разница, но по числу зарегистрированных по отдельному году наивысший показатель усматривается за 2016 г.

Таким образом, на статистические показатели по численности субъектного состава институтов гражданского общества позволяют давать всестороннюю оценку характера сложившейся социальноэкономической ситуации на различных уровнях производственно-потребительских процессов. Рассмотренные объединения и организации способны консолидировать свои инициативы и обращения к соответствующим структурам публичного администрирования. Всестороннее рассмотрение характера сложности и разнонаправленности современной проблематики удовлетворения общественных потребностей позволяет специфика разнообразия отмеченных некоммерческих организаций. Данное разнообразие проявляется по следующим направлениям:

-

1. Некоммерческие фонды.

-

2. Некоммерческие партнерства.

-

3. Автономные некоммерческие организации.

-

4. Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы).

-

5. Территориальные общественные самоуправления.

-

6. Коллегии адвокатов.

-

7. Общины малочисленных народов.

-

8. Казачьи общества [23, с. 108–109].

Эффективность данных разновидностей организаций способна иметь максимальный уровень на региональном и местном уровне, т. к. специфика деятельности каждой из них направлена на установление конкретных характеристик экономических потребностей отдельных местных сообществ (в частности, это выявляется в функционировании территориального общественного самоуправления) [20, с. 72]. На уровне регионального сообщества способны организовываться некоммерческие партнерства и объединения юридических лиц.

Примером последнего объединения выступает Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», участвующая на федеральном уровне в работе различных государственных органах и социально значимых организаций, например, таких как:

-

1. Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

-

2. Национальный совет по профессиональным квалификациям.

-

3. Правительственная комиссия по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства.

-

4. Экспертный совет при Правительстве РФ.

-

5. Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности.

-

6. Комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации [21, с. 69].

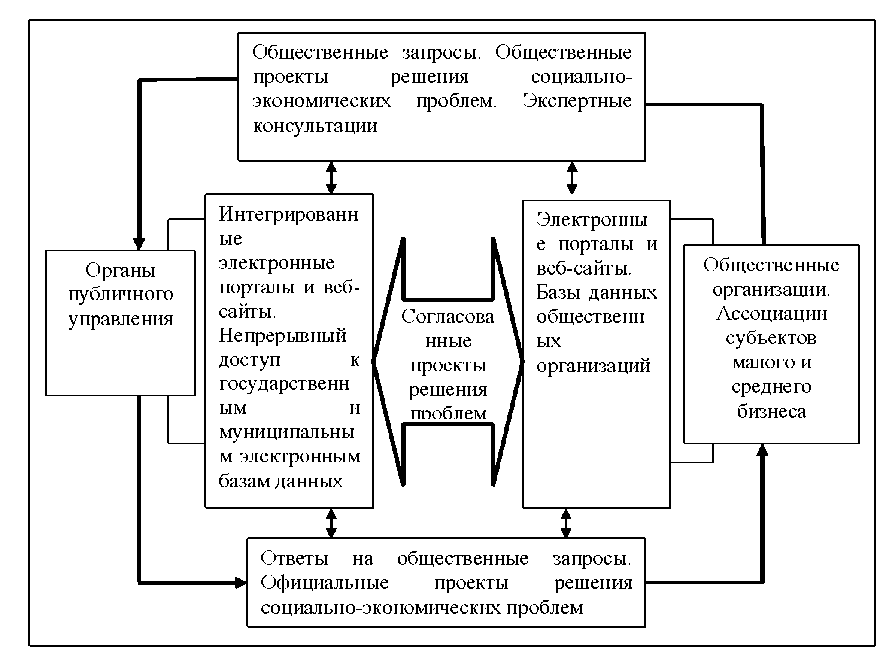

Специфика данных организаций показывает направления выражения общественных инициатив, а, следовательно, всесторонний анализ значительных массивов информации, что позволяет разрабатывать практико-ориентированные варианты общественно-государственных решений по следующим вопросам регулирования и модернизации системы управления экономическими процессами:

-

1. Участие в разработке и последующем рассмотрении проектов по стратегическим приоритетам развития в России на федеральном, макрорегиональном (на уровне совершенствования экономических систем Федеральных округов) и региональном уровнях.

-

2. Определение перспективных способов усовершенствования человеческого капитала и кадрового состава предприятий и организаций в различных секторах экономики и, в частности, современных частных компаниях.

-

3. Разработка оптимальных вариантов поддержания оптимальной конкуренции на рынке с установлением конструктивных приоритетов поддержки и совместного сотрудничества субъектов малого и среднего бизнеса.

-

4. Представление обоснованных инициатив и проектов ответных действий на выявленные социально-экономические риски при их всесторонней оценке.

-

5. Установление направлений подготовки и повышения уровня экономико-организационного профессионализма управленческих кадров в различных отраслях экономики.

Взаимосвязь указанных направлений деятельности общественной организации «Деловая Россия» с проявлением общественно-государственного партнерства в условиях экономической неопределенности и нестабильности можно представить на рис. 2.

Рис. 2. Приоритеты общественно-государственного партнерства на примере общественной организации «Деловая Россия»

На рис. 2 показаны основные приоритеты общественно-государственного сотрудничества, что происходит в рамках деятельности большинства институтов гражданского общества при их взаимодействии с представителями государственно-муниципального управления. Ключевым технологическим фактором данного сотрудничества выступает использование современных цифровых средств преобразования и передачи информации, как ресурсной базы принятия конструктивных совместных решений по вопросам специфики дальнейшей модернизации различных процессов получения исходных ресурсов и выпуска социально необходимых продуктов, развитие степени профессионализма специалистов, в частности, управленческих кадров, а также поддержание продуктивных частнопредпринимательских инициатив.

Таким образом, в условиях неопределенности внешней среды, которая характеризуется неоднозначностью и неопределенностью происходящих социально-экономических отношений, ключевым условием устранения данной неопределенности выступает конструктивное общественногосударственное партнерство, реализуемое посредством применения передовых цифровых техноло- гий. Многофункциональное партнерство общественных объединений и со структурами публичного управления в электронно-цифровом формате позволит разрабатывать эффективные решения актуальных социально-экономических проблем с учетом интересов различных сообществ, в частности представителей частного предпринимательства, на различных территориях.

Список литературы Взаимодействие публичной власти и гражданского общества России в условиях неопределенности и непредсказуемости вызовов внешней среды

- Авдеева Е.В. Коммуникативно-информационные ресурсы – основа развития социально вовлеченного управления // Изв. Тульс. гос. ун-та. Гуманитарные науки. 2018. № 2. С. 62–73.

- Епинина В.С. Использование актуальных технологий и инструментов государственного менеджмента в субъектах Российской Федерации // Управление экономическими системами: электрон. науч. журнал. 2012. № 11(47). С. 13. [Электронный ресурс]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18877359 (дата обращения: 20.03.21).

- Епинина В.С. Формирование эффективного механизма взаимодействия органов публичной власти и населения // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2012. № 4. С. 188–194.

- Ефремова О.В. Факторы эффективности государственного и муниципального управления в условиях политических кризисов // Вестник государственного и муниципального управления. 2017. № 1(24). С. 69–73.

- Кайль Я.Я., Епинина В.С. Государственное регулирование социально-экономического развития субъектов РФ: состояние, проблемы, перспективы // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2014. № 4. С. 53–61.

- Кайль Я.Я., Епинина В.С. Результативность как основной критерий оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ // Власть. 2013. № 9. С. 59–63.

- Кайль Я.Я., Епинина В.С., Ламзин Р.М. Основные тенденции и проблемы развития GR-менеджмента // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2017. № 3. С. 37–43.

- Кайль Я.Я., Зудина Е.В., Плиев Г.А. [и др.] Практика публичного управления социально-экономическими процессами на уровне муниципалитета: результативность и эффективность: коллект. моногр. / под общ. ред. Я.Я. Кайля. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2017.

- Кайль Я.Я., Ламзин Р.М. Сущность, структура и отличительные особенности системы публичного управления // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2016. № 4. С. 41–47.

- Кириленко В.П., Фотопулу А. Проблемы цифрового государства в современном обществе // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2019. № 2(28). С. 49–56.

- Кулик А.Н. Стратегическое государственное проектирование в современной России: субъекты, процесс, проблемы // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2017. № 4. С. 131–162.

- Кутовой Д.А. Сравнительный анализ правового обеспечения информатизации государственного управления в странах Западной Европы // Вестник Таганрог. ин-та управления и экономики. 2018. № 1(27). С. 40–44.

- Левин А.И., Шошина В.И. Тенденции развития государственного управления в условиях цифровизации экономики // Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 2. С. 5–10.

- Матибаев Т.Б. Социальное сотрудничество: понятие и сущность // Вестник Белорус. гос. ун-та транспорта: Наука и транспорт. 2017. № 2(35). С. 172–174.

- Рашмаджян С.Т., Грузинова И.С. Государственное и муниципальное управление в Российской Федерации: проблемы и перспективы его развития // Экономика и социум. 2017. № 12(43). С. 926–929.

- Российский статистический ежегодник. 2020: стат. сб./Росстат. М., 2020.

- Россия в цифрах. 2018: крат. стат. сб./Росстат. M., 2018.

- Секирина Е.Е. Модернизация публичного управления в условиях развития информационного общества // Вестник Рос. ун-та дружбы народов. Сер.: Государственное и муниципальное управление. 2018. Т. 5. № 2. С. 200–206.

- Цакаев А.Х. Пропорциональное регулирование и риск-ориентированный надзор за финансовым рынком: теория и практика // Финансовый менеджмент. 2020. № 3. С. 100–109.

- Чепурнова Н.М., Барсова М.А. Конституционное право граждан на обращения в механизме государственного управления и обеспечения законности в Российской Федерации // Вестник экономической безопасности. 2018. № 3. С. 68–73.

- Шлямина А.А. Принципы «хорошего государственного управления» в сфере экологии в Республике Финляндия // Административное право и процесс. 2020. № 5. С. 68–71.

- Kail Ya.Ya., Zudina E.V., Epinina V.S., Bakhracheva Y.S., Velikanov V.V. Effective HR management as the most important condition of successful business administration // Contributions to Economics. 2017. P. 23–30.

- Korobov S.A., Moseiko V.O., Novoseltseva E.G., Epinina V.S., Marusinina E.Yu. Application of the tools of cognitive analysis in formation of regional system of development of small and medium entrepreneurship // Russia and the European Union. Development and Perspectives. Contributions to Economics. 2017. P. 105–112.