Взаимодействие рынков труда и образовательных услуг как важный фактор развития региона

Автор: Богданова Е.А., Матвеева Л.Г.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 2-1 (11), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются направления и возможности сбалансированного развития рынков труда и образовательных услуг в системе ключевых факторов регионального развития. Показана методологическая значимость системного подхода к выявлению приоритетов региональных детерминант в эффективном взаимодействии этих компонент социально-экономического потенциала территории.

Рынок труда, рынок образовательных услуг, региональное развитие, системный подход, сбалансированность, региональные детерминанты

Короткий адрес: https://sciup.org/140107304

IDR: 140107304

Текст научной статьи Взаимодействие рынков труда и образовательных услуг как важный фактор развития региона

Очевидная необходимость эффективного взаимодействия рынков труда и образовательных услуг для сбалансированного развития региональной социально-экономической системы определяет важность поиска дополнительных путей активизации сопряженной в рамках региональных целей деятельности вузов и рынка труда территории как единой системы. Именно в таком контексте эта система будет способна обеспечивать адаптацию потенциала высшего учебного заведения к динамично изменяющейся экономической и социальной среде региона, сохранение его целостности и поддержание эффективности функционирования, то есть обеспечивать его существование как системы с необходимым уровнем саморегуляции [1]. Происходящие реформы в сфере образования, которые ставят одной из основных задач формирование такой системы образовательных услуг, которая бы наиболее полно соответствовала запросам общества, еще более усиливают этот вывод.

Достижение стратегических целей модернизации российской экономики и ее регионов, невозможное без квалифицированных кадров, предполагает формирование системы их профессиональной подготовки, во-первых, основанной на инновациях, во-вторых, охватывающей инновационными технологиями совокупные потребности регионального рынка труда в соответствующих специалистах. При этом значительная социально-экономическая поляризация регионов Юга России, усложненная отсутствием способности к самоорганизации инновационных процессов, диктует необходимость исследования механизмов связывания совокупных ресурсов территории (прежде всего, трудовых) в работающий капитал и их конвертации в ресурсы модернизации [2].

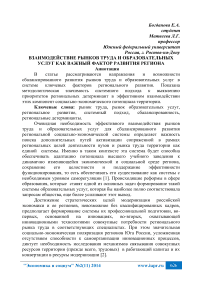

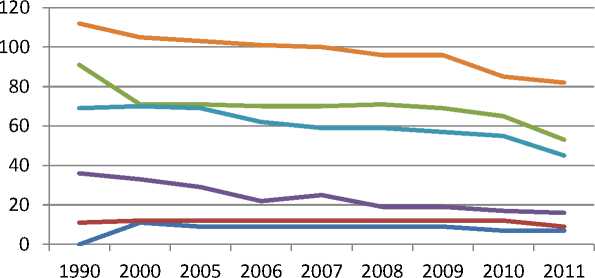

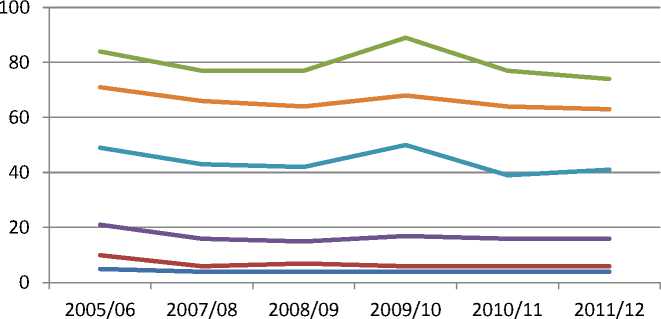

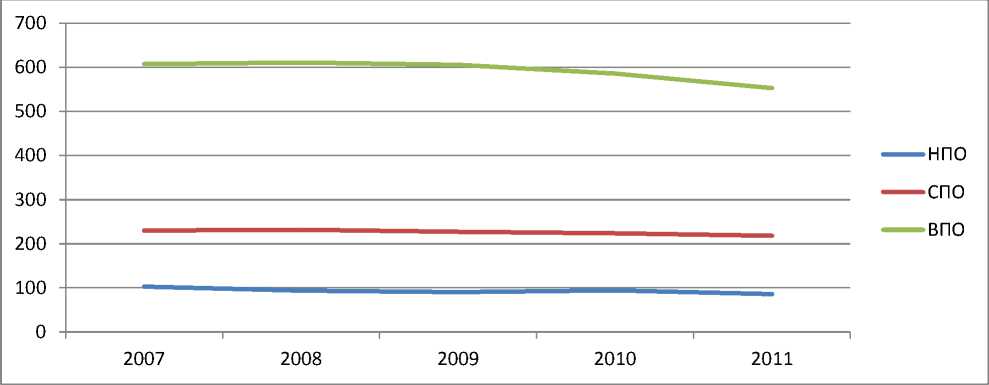

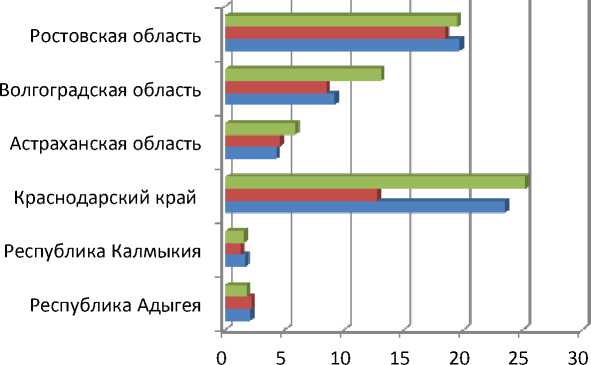

Динамика профессиональных образовательных учреждений в регионах Южного федерального округа приведена на рисунках 1-3.

■■ мм Республика Адыгея

« ■■■ в Республика Калмыкия

Краснодарский край (1990 г. – включая Республику Адыгея)

^^^^^мАстраханская область

Рисунок 1 – Динамика изменения количества учреждений начального профессионального образования в регионах ЮФО [3]

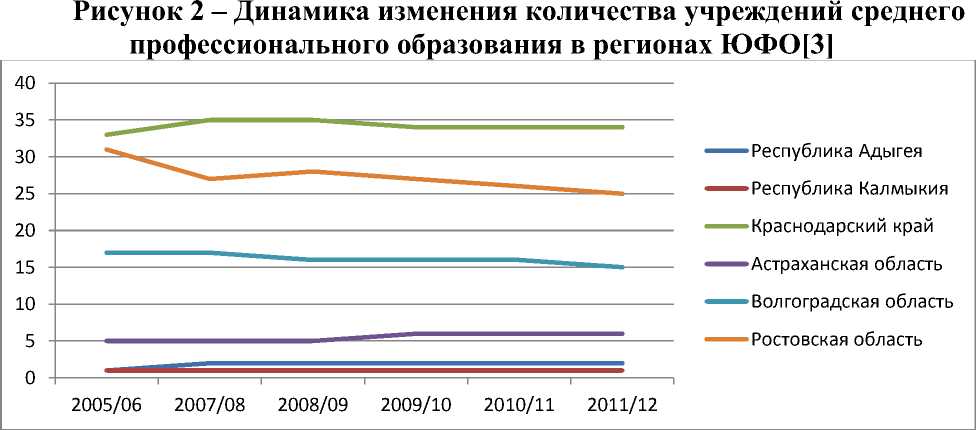

Как видно на рисунках 1-3, в последние годы происходит постепенное снижение количества профессиональных образовательных учреждений во всех регионах ЮФО. Причем наиболее сильно снизилось количество учреждений начального профессионального образования. Соответственно уменьшается численность студентов, обучающихся в учреждениях профессионального образования, что отражено на рисунке 4.

^^^^^м Республика Адыгея ^^^^^м Республика Калмыкия

Краснодарский край ^^^^^^Астраханская область ^^^^^» Волгоградская область

Ростовская область

Рисунок 3 – Динамика изменения количества учреждений высшего профессионального образования в регионах ЮФО [3]

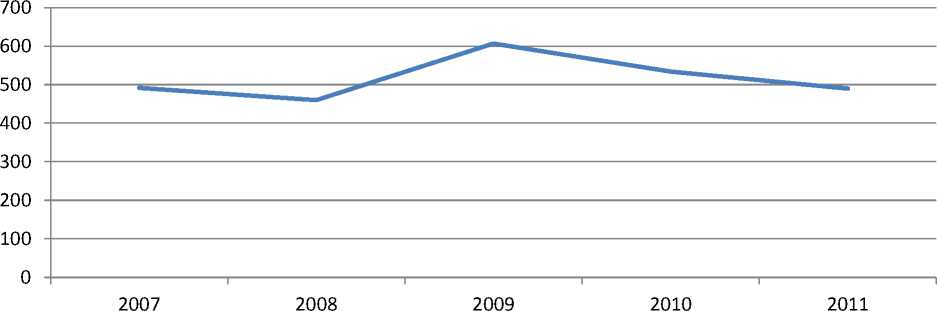

Рисунок 4 – Динамика изменения численности студентов профессиональных учреждений в ЮФО [3]

Однако при этом численность безработного населения уменьшается очень низкими темпами (рисунок 5).

Рисунок 5 – Динамика изменения численности безработных в ЮФО [3]

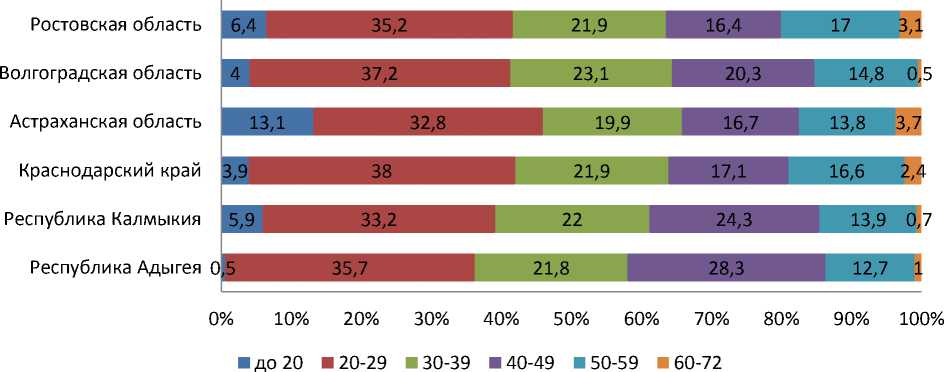

Из рисунка 6, на котором приведено соотношение безработных по возрастным группам, видно, что большая часть нетрудоустроенного населения относится к группе молодых людей, получивших среднее или среднее профессиональное образование (возраст до 20 лет).

Рисунок 6 - Соотношение безработных по возрастным группам в регионах ЮФО[3]

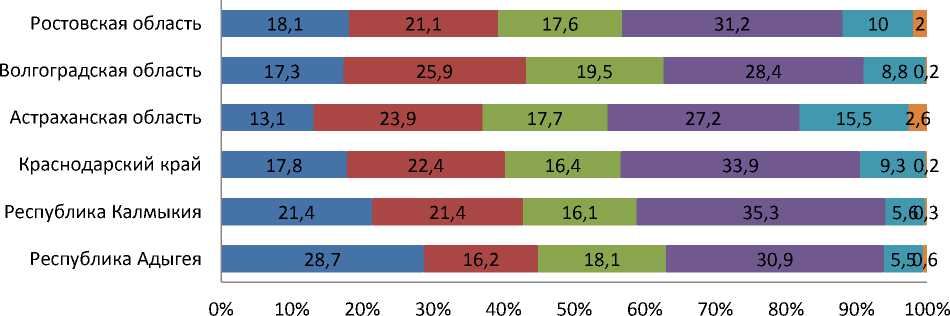

Наименее трудоустроенными по уровню образования являются лица, имеющие только основное общее образование (рисунок 7). Анализ, в процессе которого проводилось сопоставление данных показателей с показателями выпуска специалистов по уровням образования, показывает, что наименьшая доля безработных приходится на выпускников начальных профессиональных учреждений. Небольшое количество лиц, не имеющих образование, объясняет низкую долю безработных среди них (рисунок 8).

■ начальное профессиональное

■ не имеют основного общего

■ среднее профессиональное

■ основное общее

■ высшее профессиональное

■ среднее (полное) общее

Рисунок 7 - Соотношение безработных по уровню образования в регионах ЮФО [3]

Рисунок 8 – Выпуск специалистов по уровню образования в регионах ЮФО [3]

Наблюдается относительно высокая доля выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования (за исключением Республик Калмыкия, Адыгея и Ростовской, Астраханской областей); это объясняется тем, что именно образование этого уровня выпускники школ получают обычно на территории своего региона. Но, несмотря на потребность регионального рынка труда в рабочих специальностях, только в Астраханской области и Республике Калмыкия выпускники школ выбирают поступление в учреждения начального и среднего профессионального образования. Тогда как, например, в Астраханской области эта величина составляет 57% (рисунок 9). Данная ситуация обусловлена стремлением населения к получению высшего образования, в том числе за пределами региона.

■ прием в средние проыессиональные учебные заведения

■ прием в начальные профессиональные учреждения

■ выпуск со средним (полным) общим и основным общим образоваанием

Рисунок 9 – Соотношение показателей выпускников школ и приема в начальные и средние профессиональные образовательные учреждения [3]

Таким образом, инфраструктуру рынка образовательных услуг в регионах ЮФО можно оценить достаточно высоко. По данным федеральной службы государственной статистики, на территории ЮФО расположено более 416 учебных заведений профессионального образования, 83 организации ведут подготовку кадров высшей квалификации (таблица 1). Однако анализ современного состояния рынка труда ЮФО свидетельствует о том, что вопрос об обеспеченности предприятий различных сфер и отраслей квалифицированными кадрами стоит не менее остро, чем вопрос о трудоустройстве молодых специалистов. Причем такая ситуация характерна как для отсталых территорий данного макрорегиона, так и для территорий, имеющих высокие показатели социально-экономического развития.

Таблица 1

Образовательный потенциал регионов ЮФО

|

и о S Рн |

’8 ° 5 ® “ о ® § & R ° О ® | 5 « F и |

| г § и 2 S £ Я g а ° й о F й |

=я ° | г § и & 3 © Я w а © М 5 ■& О F й |

а а « г а я я а а х я ® Я Я © а ® а а о х Ч й Я © Д © а 2 ч F Е й я 5 я © а |

^ s s а' 9 К Q 02 м ® о я S н а 2 я к я я ° г я о К Ч ° я у и |

s s я 3 м * 2 © м 5 2 а 5 Е Яма ® 5 ° S © 2 ® ® Чцц Я а |

|

Республика Адыгея |

7 |

4 |

2 |

8 |

2 |

2 |

|

Республика Калмыкия |

9 |

6 |

1 |

7 |

1 |

1 |

|

Краснодарский край |

53 |

74 |

34 |

53 |

30 |

12 |

|

Астраханская область |

16 |

16 |

6 |

36 |

6 |

3 |

|

Волгоградская область |

45 |

41 |

15 |

42 |

16 |

8 |

|

Ростовская область |

82 |

63 |

25 |

109 |

34 |

15 |

|

Итого |

212 |

204 |

83 |

255 |

89 |

41 |

Как отмечает Т.Н. Яковлева, причинами разбалансированности структуры спроса на образовательные услуги и потребностей региональной экономики являются значительные информационные издержки, приводящие к неспособности индивида собрать весь объем информации о ситуации на рынке, а также когнитивные ограничения, выражающиеся в неспособности обработки данной информации [4]. Это объясняет необходимость разработки новых механизмов взаимодействия образовательных учреждений, государства и бизнеса для подготовки специалистов в соответствии с потребностями работодателей.

По мнению авторов доклада аналитического центра «Эксперт», обеспечение качественной подготовки выпускников в соответствии с требованиями работодателей сдерживается следующими факторами:

-

- недостатком у преподавателей современных практических знаний и опыта, оторванностью преподавания от современного бизнеса;

-

- недостаточной коммуникацией между работодателями и вузом в отношении конкретных потребностей работодателей, отсутствием четко сформулированных квалификационных требований с их стороны;

-

- неэффективностью производственных практик студентов;

-

- недостаточным объемом проектно-исследовательской работы студентов;

-

- отсутствием целенаправленной деятельности по формированию у студентов коммуникативных навыков, навыков работы в команде;

-

- недостаточной информированностью вузов о карьерном росте выпускников [5].

Однако нельзя сводить получение образования только к формированию определенных профессиональных навыков. Необходимо также формирование общественной системы ценностей, экономического мышления, культуры поведения. Следует указать на важное значение психологических аспектов будущей деятельности, которые играют решающую роль в преодолении пассивности, умении брать на себя ответственность за принимаемые решения, умении работать в коллективе. Но формирование культуры поведения, развитие креативных способностей человека значительно зависят от того, насколько организован и упорядочен образовательный процесс, имеются ли у студентов условия для развития и реализации творческих возможностей. Также необходимо наличие программ дополнительного образования, которые позволят реализовать потенциал в сфере специальных профессиональных навыков.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень конкурентоспособности выпускника профессионального учреждения определяется не только профессиональными знаниями и умениями, полученными в рамках определенной специальности, но и степенью самоорганизации, культурой поведения, общественной активностью и прочими факторами.