Взаимодействие тематических доминант рекреативности в информационном теледискурсе

Автор: Гладко Марина Александровна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Материалы и сообщения

Статья в выпуске: 5 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена актуальной проблеме содержательного изменения информационного дискурса в целом и информационного теледискурса в частности. Изложены результаты исследования комбинаторных особенностей тематических доминант рекреативности в информационном теледискурсе. Определены частотные ядерные и пограничные тематические доминанты позитивной и негативной рекреативности. Построены дискурсивные схемы, отражающие многообразие отношений, которые возникают между ядерными и пограничными темами, реализующими рекреативную функцию. Установлено, что активное комбинирование тем, эксплицирующих рекреативность, моделирует особое коммуникативное телепространство в соответствии с эмоциональной установкой на получение удовольствия, чему способствуют вербальные экспликаторы различных модусов перцепции (лексемы, выражающие семантику цвета), лексика эмоций и эстетической оценки. Показано, что эмоционально-чувственный образ создается в информационных сообщениях об официальных мероприятиях, объектах городского пространства, семантическое развертывание которых в ряде случаев осуществляется с фокусом на фэшн-сферу и описание цветовой палитры события посредством единиц семантического поля «мода», «цвет». Вербальный ряд тематических доминант негативной рекреативности составляют лексические единицы с компонентами значения «насилие», «инструменты насилия», «локации», «любовь», «межличностные отношения», «борьба», отражающие события личной жизни героев сообщения.

Телевизионный дискурс, информационный дискурс, рекреативная функция, тематические доминанты, ядерные темы рекреативности, пограничные темы рекреативности

Короткий адрес: https://sciup.org/149141036

IDR: 149141036 | УДК: 81.276.6:79 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2022.5.11

Текст научной статьи Взаимодействие тематических доминант рекреативности в информационном теледискурсе

DOI:

Телевидение активно формирует глобальное информационное пространство. Являясь инструментом передачи особым образом «препарированной и представленной информации массовому адресату с целью воздействия на него» [Кубрякова, Цурикова, 2008, с. 184], телевидение определяет важность событий, фактов для общественной жизни. Их освещение выдвигает «в центр общественного сознания фрагмент словаря, заключающий в себе понятия наиболее значимые, обсуждаемые повсеместно» [Шмелева, 1993, с. 33]. В результате, как показано Т.Г. Добросклонской, актуализируется набор регулярно воспроизводимых, мультиплицируемых тем, вокруг которых фокусируется информационное пространство в текущий момент [Добросклонская, 2000]. Их можно назвать тематическими доминантами. Они концентрируют внимание аудитории на актуальных событиях, формируют особые смыслы, значимые для современного общества, реализуют особые функции: информативную, воздействующую, регулятивную. Вместе с тем тематические доминанты актуализируют события, которые, по словам Д. Келлнер, представляют собой необычные, нестандартные повседневные медиаконструкты [Kellner, 2009]. В медиасфере наблюдается активизация рекреативной функции, которая сводится к комплексу функций: гедонистической, развлекательной, досуговой, эскапистской, создания определенного эмоционально-психологического тонуса, релаксационной, снятия напряжения, психологической разрядки [Федотова, 2014, с. 48]. Реализация рекреативной функции нацелена на создание условий для развлечения, отдыха, снятия напряжения, получения удовольствия, эстети- ческого наслаждения [Федотова, 2014, с. 48]. Множество функциональных характеристик, по мнению Н.А. Федотовой, обусловлено предпочтительным интересом ученых к разным сторонам многогранного явления рекреации, которое как «зеркало отражает нравы, быт, общественные идеалы» [Федотова, 2014, с. 48].

В дискурсивном пространстве рекреативная функция объективируется, получает статус важного признака медиатекста, который мы назовем рекреативность. Рекреативность – это признак, свойственный медиатексту, запрограммированный на уровне замысла автора, связанный с содержанием знаков различных семиотических систем (вербальных и невербальных), с выбором этих знаков говорящим и восприятием их адресатом в соответствии с коммуникативной интенцией – обеспечением условий для отдыха, развлечения, релаксации, регенерации, эмоциональной встряски зрителя.

Одним из трендов в современном информационном телепространстве является активное его насыщение тематическими доминантами рекреативности – устойчивыми, регулярно воспроизводимыми темами, организующими вокруг себя информационное пространство дискурса. Стремясь удовлетворить потребительские нужды медиааудитории, заинтересованной в рекреации (отдыхе и развлечениях), создатели информационного контента пытаются найти баланс между серьезной, сложной для восприятия информацией и сведениями, нацеленными на организацию условий для отдыха, релаксации, отвлечения от проблем повседневности. По словам Ж. Бодрийяра, «для современного гражданина принуждение к счастью является эквивалентом традиционного принуждения к труду и производству. <...> Это “fun-morality”, или императивный при- каз развлекаться, использовать до дна все возможности, заставить себя взволноваться, наслаждаться или доставлять удовольствие» [Бодрийяр, 2006, c. 110]. Простота, доступность и развлекательность становятся ключевыми принципами подачи информационного материала [Бичарова, Паршина, 2015, с. 121]. В результате трансформируются представления о способах реализации рекреативной функции в телевизионном пространстве, которые до недавнего времени сводились к ток-шоу, эстрадным концертам, развлекательным сериалам, спортивным соревнованиям и интеллектуальным состязаниям. Так, существенно модифицировался в сторону рекреативной направленности информационный теледискурс. В определении В.С. Григорьевой «информационным... именуется дискурс, целью которого является передача какой-либо информации или содержания» [Григорьева, 2007, с. 169]. Его ключевое лингвистическое качество, как отмечает О.В. Ширяева, – «прямая соотнесенность с референциальной составляющей означаемого, минимально искаженное коннотационными помехами» отображение предмета [Ширяева, 2014, с. 199]. Однако сегодня информация подается в фокусе наиболее ярких, эмоционально насыщенных и впечатляющих моментов как позитивного, так и негативного характера. Одновременно с этим исследователи усматривают в реализации информационного медиатекста своего рода успокоительную функцию: «Новости, мнения, статистические данные должны иметь товарный вид, должны придавать достоверность чему-то, что нужно для упорядочения и успокоения толпы, которая может неожиданно превратиться в дикого зверя» [Ме-негетти, 2015].

Вместе с тем целесообразно говорить о взаимовлиянии рекреативной и других функций телевидения. Е.П. Прохоров обращает внимание на взаимодействие рекреативных и идеологических функций [Правовые и этические нормы..., 2007]. И.Д. Фомичева, анализируя функцию психического регулирования, отмечает, что она способствует позитивной и активной общественной жизни, готовности к сотрудничеству с другими людьми [Фомичева, 2007, с. 59]. Рекреация служит не только отдыху и развлечению, но и развитию личности, вкуса, воображения и творческих способностей человека [Бирюкова, 2008, с. 72]. Рекреативная функция в целом способствует активной имплементации других функций, и наоборот [Федотова, 2014, с. 58; Allan, 2004].

При всей важности феномена рекреативности для конструирования медиатекста исследования проводятся преимущественно в ракурсе изучения лингвистических особенностей реализации развлекательного компонента новостных текстов [Ильченко, 2012; Не-грышев, 2012; Новикова, 2013; Савицкий, 2010; Сметанина, 2002; Федотова, 2014; Allan, 2004; Partington, 2010]. Вместе с тем информационный текст реализует всю палитру рекреативных функций, чему во многом способствует тематическое многообразие. В лингвистике мало исследованы представления о рекреативности через призму тематических доминант, особенностей их взаимодействия и языковой экспликации в информационном дискурсе. Событийно-содержательный аспект информационного пространства эксплицируется посредством реализующего рекреативные функции тематического каркаса, который моделирует информационный дискурс и определяет направления его развертывания. В связи с этим цель нашего исследования – выявление в информационном теледискурсе комбинаторных особенностей тематических доминант рекреативности посредством описания вербальных средств их экспликации.

Материал и методы

Для достижения поставленной цели используются лингвистические методы: описательно-аналитический, контекстуальный, семантический анализ текста, прием количественных подсчетов. В результате целенаправленной выборки отобраны 500 текстов-репрезентантов информационного теледискурса из фонда Белтелерадиокомпании за период 2015–2022 годов. Анализируемые медиатексты разнообразны, во-первых, по тематической направленности: они посвящены политическим, общественным, экономическим, культурным событиям, природным катаклизмам, криминальным происшествиям; во-вторых, по жанровой принадлежности: в матери- але представлены репортаж, новостная заметка, новость с комментариями экспертов, интервью, беседа, жизненная история.

Комплексный анализ тематического наполнения каждого информационного текста с последующим обобщением полученных данных и выявлением тем рекреативности информационного дискурса включает тема-ре-матическое моделирование предложений, выявление ключевых слов как элементов темо-образования. Формализация микротем, подтем и тем текстов реализовывалась посредством группировки всех значимых для тема-образования лексических единиц в лексикотематические группы. Далее проведен кластерный анализ тем, реализующих рекреативную функцию.

Результаты и обсуждение

В коммуникативном пространстве информационного дискурса выделены следующие ядерные (стержневые) тематические доминанты рекреативности: ‘курьезные, забавные, удивительные события’; ‘диковина’; ‘эксперимент’; ‘праздники’; ‘досуг’; ‘истории спасения’; ‘жизнь страны / города’; ‘личная жизнь и пространство людей’; ‘преступления, происшествия’; ‘катастрофы’. Эти доминанты располагаются на биполярной шкале позитивной – негативной рекреативности. Темы в зоне позитивной рекреативности: ‘курьезные, забавные, удивительные события’; ‘диковина’; ‘эксперимент’; ‘праздники’; ‘досуг’, – нацелены преимущественно на создание условий для отдыха, развлечения, интересного проведения досуга с получением некоторых сведений о происходящем в стране / мире. Ядром тематических доминант, находящихся в зоне негативной рекреативности: ‘преступления, происшествия’, ‘катастрофы’, ‘истории спасения’, – становятся события, связанные с негативной стороной жизни: смерть, страдания, преступность, жестокость, насилие.

В настоящем исследовании на основе положения Т. ван Дейка о возможности отображения информационной организации текста в виде дискурсивных схем [Dijk, 1999, p. 34] построены дискурсивные схемы, которые отражают многообразие отношений, возникаю- щих между разными рекреативными доминантами, а также пограничными темами в информационном дискурсе. Рекуррентность комбинаторики данных доминант рекреативности демонстрирует способы отражения событий /трансляции информации в информационном дискурсе.

Результаты анализа позволили распределить все выявленные темы по двум группам: стержневые (ядерные) и пограничные с учетом разнородных количественных и семантических показателей (функционирование в составе главной темы и подтем текстов) экспликации тем в информационном дискурсе. Доминанты, имеющие наибольшие количественные показатели представленности в дискурсе (50–100 %), относятся к ядерному (стержневому) кластеру; доминанты, имеющие наименьшие показатели (49 % и ниже), – к пограничному.

Взаимодействие тем рекреативности, являясь избирательным с точки зрения авторов текстов, приобретает устойчивый характер в рамках дискурса, обнаруживая тем самым закономерности его тематической организации. Тематические доминанты рекреативности избирательно комбинируются с пограничными темами. Их совместная реализация находит отражение в использовании одних и тех же лексических единиц для языкового воплощения разных тем в информационном дискурсе. Изучение комбинаторных особенностей тематических доминант рекреативности позволило построить дискурсивные тематические схемы, отражающие как наиболее, так и наименее типичные, устойчивые связи между всеми выявленными доминантами рекреативности.

Тематические комбинации позитивной рекреативности в информационном дискурсе

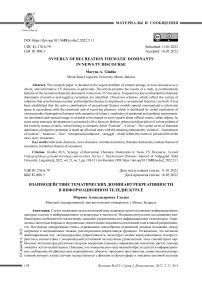

Взаимодействие тематических доминант позитивной рекреативности между собой и с другими темами схематично представлено на рисунке 1. Красный цвет стрелок маркирует наибольшую (зафиксирована в 50 % случаев и больше) рекуррентность сочетания тем; синий цвет – от 49 % до 20 % зафиксированных случаев; черный цвет – от 19 % и ниже.

Рис. 1. Дискурсивная тематическая схема доминант позитивной рекреативности в информационном теледискурсе

Fig. 1. Discourse thematic scheme of positive recreation dominants in news TV discourse

К наиболее востребованным (частотно вербализованным) тематическим доминантам информационного дискурса относятся: ядер-ные доминанты ‘жизнь города / страны’ (зафиксирована в 39 %, охватывает события в сферах общественно-политической, социально-экономической, деловой жизни общества, транспорта, жилья), ‘праздники’ (12 %), ‘досуг’ (25 %); пограничные доминанты, раскрывающие каждую ядерную доминанту в группе: ‘эмоциональное состояние’, ‘украшения’, ‘городской пейзаж’. Охарактеризуем функционирование этих доминант в информационном дискурсе подробнее.

Ядерные тематические доминанты рекреативности: ‘жизнь страны / города’, ‘праздники’, ‘досуг’ – реализуются совместно с пограничными темами: ‘украшения’, ‘городской пейзаж’, ‘мода’, ‘дизайн’, ‘отдых / рекреация’ и ‘эмоциональное состояние’. Их совместное развертывание конструирует сюжетно-тематическую структуру информационного дискурса. Вхождение этих тем в коммуникативное пространство информационного телевидения приводит к созданию праздничного настроения в тексте. При этом если такая тональность ожидаема и логична при освещении праздничных событий, то при репрезентации жизни го- рода или страны (актуальных вопросов сферы транспорта, жилищного фонда, бизнеса), занятий спортом, деловых, официальных мероприятий она может показаться неожиданной. Жизнь города во всех ее сферах – деятельность бизнеса и жителей города, транспорт, жилье – получает отражение через дескрипцию украшений (тема ‘украшения’), красочности дизайнерского оформления объектов (тема ‘дизайн’). Соответственно, явно прослеживается имплицируемая идея яркости и красочности жизненного пространства медиааудитории. Активное комбинирование тем рекреативности моделирует особое коммуникативное телепространство в соответствии с эмоциональной установкой на получение удовольствия. Наблюдается явная реализация коммуникативного гедонизма в репрезентации событий и фактов действительности.

Сообщения о строительстве домов (для бизнес-целей, медицинских целей, для проживания жителей), выходе нового вида транспорта неизменно сопровождаются обращением к сенсорно-чувственному восприятию:

-

(1) Пиксели же Футуриса (наименование высотного здания в центре города. – М. Г. ) поддерживают 16 миллионов оттенков . Лучше всего это за-

метно в темное время суток . Настоящий дом-телевизор высотой 100 метров. Замечательно здесь устроился. Он и украсил часть города, въезд в город из аэропорта, что очень важно. Одно из ощущений общее складывается о Минске. Это импозантное, красивое здание, стильное здание («Твой город», 10.03.2019).

Городское пространство представлено в текстовом континууме экспликаторами различных модусов перцепции. Среди них преобладает группа слов, обозначающих: восприятие лексемы с семантикой «цвет» и «яркость» ( яркий , насыщенный бордовый , золотистый ), «эмоции» ( ощущать , чувствовать ), эстетическую оценку ( красивый , стильный ). Вербальный ряд неизменно усиливается яркой, красочной визуальной картинкой, например, зданий, переливающихся разными красками и их оттенками, украшенных необычным граффити и т. д.

Сочетание тем рекреативности все чаще используется для транслирования идеи праздника как цели труда, эмоционального вознаграждения за тяжелую работу. Репрезентация общественных мероприятий, например субботника, собравшего несколько десятков жителей города, реализует идею праздника за счет семантического отображения радостноприподнятого эмоционального состояния участников, кадров улыбающихся участников в процессе работы, красивых ярких пейзажей, залитых солнечным светом, моделирующих позитивный эмоциональный фон:

-

(2) Это просто очень приятно собраться рано утром. Это как зарядка какая-то мусоросжигательная. <...> Даже самой на душе приятно становится , когда ты убираешь и знаешь, что ты чем-то помог городу («Твой город», 25.03.2019).

Вербальная экспликация эмоционального состояния через эмотивные лексемы, подкрепленная соответствующим видеорядом (улыбающиеся люди), нацелена на передачу настроения, впечатления.

Экспликация идеи получения удовольствия от выполняемой деятельности тиражируется в презентации досуговой тематики (занятие спортом, рекреативные возможности в городе / стране), а также общественно, социально и экономически значимых событий. Данные медиатопики активно взаимодейству- ют с пограничной темой ‘эмоциональное состояние’, которая получает как вербальную, так и активную невербальную экспликацию в информационном дискурсе:

-

(3) Любовь к спорту прививали с детства. Сейчас у нас активно развивается такой вид спорта, как гонки с препятствиями. Там я нашел себя и смог добиться определенных результатов. <...> Я очень горжусь тем, что я пробежала оригинальный марафон («Твой город», 04.06.2020);

-

(4) Вообще люблю работать, люблю выращивать хлеб. Смотришь на этот хлеб, душа радуется, как убираешь («Новости. Центральный регион», 18.07.2021).

Гедонистический эффект создается посредством совмещения вербального текста и изображения, выполняющего комплементарную функцию. Кадры счастливого, улыбающегося героя на фоне чудесных пейзажей города или природы дополняют вербальную составляющую. В результате формируется целостная картина, идея, которую зрителю предлагается самостоятельно интерпретировать, опираясь на емкие образы – получение удовольствия от выполняемой деятельности, труда.

Пробуждению заинтересованности, эмоций, притягивающих внимание к жизни страны и сограждан, служат частотные тематические взаимодействия рекреативной темы мода с медиатопиками ‘культурные события’, ‘деловые мероприятия’, ‘транспорт’, ‘жилье’. Эмоционально-чувственный образ создается для официальных мероприятий, объектов городского пространства, которые в ряде случаев представляются в семантической «развертке» с фокусом на фэшн-сферу и описание цветовой палитры события. Так, репортаж о выпускном бале начинается с развертывания темы ‘мода’:

-

(5) Неповторимые образы для дефиле по красной ковровой дорожке выпускницы продумали заранее. В будущем маркетолог, свой лук она доверила профессионалам («Твой город», 15.06.2020).

Сообщение о строительстве новых домов, в целях привлечения внимания, также фокусируется на сфере моды:

-

(6) По-своему аутентичный тренд развивается и в архитектуре 21 века. В вышиванках , кроме одеж-

ды автомобилей или предметов интерьера, теперь модный тренд и на минских новостройках . Стильную вышиванку легко найти в торговых центрах, но вот на домах – нет («Твой город», 18.07. 2017).

Ключевым языковым экспликатором становятся денотаты семантического поля « мода »: тренд , стиль , лук , образ , стильный , модный , в тренде моды . В этом случае из конкретного события вычленяются некоторые характеристики, акцентирующие фрагменты ситуации, важные для построения определенной концепции: демонстрация многообразия жизни, яркости, необычности и красочности, особого «стиля» событий (интересных, захватывающих разнообразием, красочностью).

Репрезентация деловых, экономических и общественно-политических медиатопиков в информационном дискурсе осуществляется совместно с транспортировкой в дискурс невербальных семиотических кодов, способных реализовывать рекреативную функцию. Визуализация прекрасных сезонных (летних, зимних и т. д.) урбанистических пейзажей (тема рекреация ), повышенное внимание к деталям, цветовому оформлению интерьера (тема дизайн ), в котором проводятся интервью или описываемые мероприятия, изображения улыбающихся людей представляют своего рода концентрат рекреативности на фоне вербальной констатации фактов без нагрузки коннотациями, прямой соотнесенности с референциальной составляющей содержательной стороны языковых знаков, репрезентирующих событие. Дополнительные мировоззренческие смыслы, выраженные экстралин-гвистическим способом – посредством периферийных рекреативных тем ‘городское пространство’, ‘дизайн’, ‘рекреация’ (отдых, развлечение), направлены на формирование картины мира зрителя, его системы ценностей. Так, активно мультиплицируются идеи праздничного городского, общественного пространства, счастливой жизни населения, яркого, разнообразного природного и городского пространств.

Реализация ядерной доминанты ‘жизнь города / страны’ в комбинации с пограничной темой ‘рекреация’ через темы ‘природа’, ‘еда’ в информационном дискурсе перестает играть второстепенную роль. Так, представляя возможности проведения досуга в городе летом или зимой, особенности организации и проведения спортивных и общественных меропри- ятий, автор описывает красоту парков, водоемов; на экране сменяются кадры захватывающих пейзажей, ландшафтов и т. д. Кулинарная тема, вкрапливаемая в ткань информационного текста (репрезентирующего официальные деловые, спортивные, культурные мероприятия), отражает не только современный тренд массмедиа – «эстетизацию базовых потребностей», но и становится инструментом создания образа, атмосферы события и обогащения сюжета. Трактуя еду как символ комфорта, гостеприимства и благоденствия, авторы медийных публикаций предлагают зрителю-полноценную картину богатой атмосферы празднования или благополучия. Подробные вербальные дескрипции и визуализация оформления стола часто нацелены на то, чтобы позволить зрителю живее представить обстановку и атмосферу мероприятия:

-

(7) До старта Вторых Европейских игр в Минске осталось всего 145 дней, поэтому организаторы уже сейчас оттачивают все нюансы, особое внимание питанию спортсменов. Чтобы удовлетворить все гастрономические запросы, у них будут блюда итальянской, азиатской, европейских кухонь, также вегетарианское меню, кошерные и халяльные продукты . В спортивной деревне на проспекте Дзержинского завтракать, обедать и ужинать будут. <...> У нас предусмотрена такая опция, как организация белорусской кухни. <...> Помимо наших драников, нашей мочанки, нашей бабки, у нас даже есть такие специфические блюда, как бургер-дра-ники с селедкой или бургер-драник с курицей («Твой город», 28.01.2019).

В центр внимания зрителя выдвигается многообразие блюд, вербализуемое посредством интенсивно вкрапливаемых лексических единиц кулинарно-гастрономической семантики. Они принадлежат разным лексикосемантическим группам: ‘напитки’; ‘ингредиенты, необходимые для приготовления блюд’; ‘закуски’; ‘первые, вторые блюда’; ‘десерты’; ‘гарниры’. Скрупулезное, детализированное описание еды, фокус на необычные блюда можно определить как ответ на актуальные информационные ожидания части современной медиааудитории телевидения, ориентированной на получение развлекательных, удивляющих и забавляющих сведений.

Тематические доминанты ‘праздники’, ‘курьезные события’ (зафиксированы в 19 %), ‘ди- ковина’ (5 %) имеют специфическую тематическую организацию. Большинство взаимодействий доминанты ‘праздники’ в информационном дискурсе приходится на темы ‘украшения’, ‘эмоциональное состояние’, ‘забавы / развлечения’; ‘курьезные события’ – на пограничную тему ‘забавы / развлечения’. Это обусловлено интенцией автора сообщения передать соответствующую атмосферу события. Например:

-

(8) Дети и взрослые поучаствуют в интерактивных играх . Это, например, угадывания, угадывания самолетов не только советских, но и немецких. Такая игра будет проводиться – это раскладывание партизанских костров, рядом спортивные старты («Твой город», 25.06.2018);

-

(9) Все в шариках. Всем очень весело. Дети смеются , и это самое главное для родителей. Мы счастливы , что живем в такой стране («Главный эфир», 29.08.2021).

Смещение представления событий в сторону рекреативности особенно заметно в случае репрезентации праздничных событий, развлечений. Занимательная, легкая и зрелищная подача происходящего осуществляется посредством слов и словосочетаний с семантикой «праздник»: праздничный , праздник , вечеринка , именинник , фейерверк , украшения и т. д.; «развлечение»: развлечение , развлекательная программа ; «рекреативная активность»: прогулки на свежем воздухе , покататься на лыжах и т. д.; «цвет»: яркие краски , холодные оттенки , насыщенный бордовый .

Вместе с тем насыщающая текст идеологическая модальность обусловливает комбинаторику тем ‘праздники’ и ‘социальная / общественная значимость’. В одном ассоциативном ряду даны описание праздничных мероприятий, локаций, убранства города и экспликация социальных ценностей. Например:

-

(10) Единство, гражданственность, патриотизм. В атмосфере праздника Копыль готовится ко дню белорусской письменности, дажынкам («Новости региона», 29.08.2021).

Вербальными маркерами прагматического воздействия cтановятся ценностно значимые лексические единицы: патриотизм , единство , права , свобода , объединение которых в один ряд призвано реализовать идеологическую функцию информационных текстов.

Таким образом, рекреативная тематическая организация информационного дискурса нацелена не только на создание возможностей для совмещения полезного просмотра и отдыха, отвлечения (эскапизма), но и на трансформацию содержания события: острые вопросы отходят на второй план и/или дополняются дополнительными рекреативными элементами события, которые превращают его в эмоционально насыщенное, торжественное или праздничное. Серьезные общественно-политические, экономические вопросы представляются с элементами театральности, шоу. Главным становится демонстрация идей праздника, гедонизма, радости и красочности жизни. Они активно маркируются в информационном телепространстве вербально, визуально и аудиально.

Тематические комбинации негативной рекреативности в информационном дискурсе

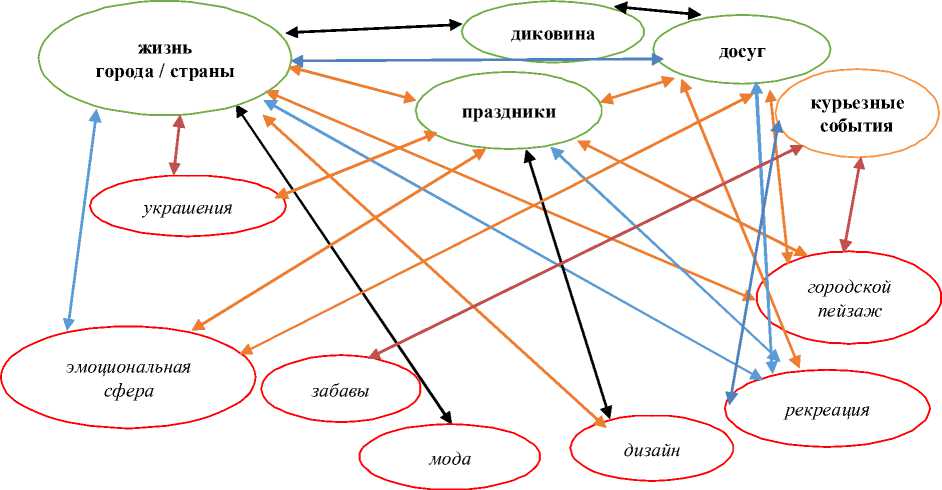

Взаимодействие тематических доминант негативной рекреативности между собой и с другими темами схематично представлено на рисунке 2.

Наибольшее количество комбинаций с различными пограничными рекреативными темами демонстрирует тематическая доминанта ‘преступления, происшествия’ (46 %) + ‘глупость / абсурдность поведения’, ‘насилие’, ‘смерть’, ‘отношения (любовь, дружба)’, ‘семья / дети’. В центр информативного поля помещаются не только и не столько объективные сведения о преступлении (участники, действие, место, причина и т. д.), сколько дополнительные детали, эксплицирующие семиотико-прагматические идеи о жестокости и/или глупости преступника, манипулировании любовью или дружбой в корыстных целях либо для оправдания своих действий:

-

(11) Амурные дела завели 49-летнего минчанина слишком далеко . Тесное знакомство с нарядом милиции мужчина обеспечил себе целой чередой событий. Причем протекали они то вяло, то ускоряя темп на протяжении нескольких часов. Первым пунктом стал конфликт с водителем такси. <...> Долго играть в кошки-мышки с правоохранителями не получилось. Они достаточно быстро раскусили коварные планы и взяли злоумышленника. По словам матери задержанного, все дело в нераз-

Рис. 2. Дискурсивная тематическая схема доминант негативной рекреативности в информационном теледискурсе

Fig. 2. Discourse thematic scheme of negative recreation dominants in news TV discourse

деленной любви, мол, сын трудно переживает разрыв с дамой сердца («Зона Х». 29.06.2017).

Интерпретация причин преступного поведения транслируется с фокусом на «амурные» проблемы, соседские или семейные отношения, то есть на то, что дает возможность заглянуть за кулисы личной жизни героя сообщения. В центр внимания попадают лексические репрезентанты семантики «любовь», «отношения», «борьба»: дама сердца , ссора , соседские отношения , соседские войны и т. д.

Потребителю информации представляется разветвленная тематическая система, призванная реализовать две цели: во-первых, возбудить негативное отношение или жалость, сочувствие к участникам преступления и их действиям, продуцировать тревогу (в отличие от тем позитивной рекреативности, редуцирующих тревогу), то есть будоражить эмоции посредством актуализации шокирующих деталей; во-вторых, увлекать и развлекать.

При реализации первой цели в фокус сообщения выдвигаются ошеломляющие факты жестокости, насилия над людьми, которые детализируют событие. Например:

-

(12) Журналист: Жуткая новость из небольшого города на севере страны шокировала не только самих жителей, но и всех белорусов. Погиб маленький ребенок . А в течение нескольких часов в этой истории появилось слово убийство. <...> После того, как специалисты осмотрели дом и прилегающую территорию, жуткая правда. Ребенка нашли, но он мертв. Скоро исследователи пояснили – гибель малыша имеет признаки криминального характера. Именно в этом гараже на Борисовском тракте было обнаружено тело маленького Ярослава. Труп ребенка был спрятан в диван . Местные, которые видели, как мать мальчика выходила из дома уже в сопровождении милиционеров, отмечают – в ее глазах не увидели слез . <...> По словам соседей пара снимала этот дом примерно в октябре прошлого года, точно никто сказать не может.

Сожитель обвиняемой: Она была нелюдимая. Я с ней виделся уже давно.

Журналист: Но точный срок мужчина не называет.

Сожитель обвиняемой: Ну, общаться хотел. Да только экс-супруга якобы против была . <...> Три месяца ребенку было, она ему руку сломала («Итоги недели. Зона Х», 31.05.2019);

-

(13) Вывезли на кладбище и заставили копать могилу . С другим и вовсе в центре города решили вопрос битами («Итоги недели. Зона Х», 29.01.2018).

В примере (12) тематическая доминанта ‘преступления, происшествия’ разворачи- вается темами ‘семья’, ‘отношения’, ‘насилие’, призванными концентрировать внимание зрителя на дополнительных деталях, продуцирующих негативный эмоциональный настрой. В примере (13) вербальный ряд составляют лексические единицы, в контексте выражающие значение «насилие»: труп, тело, ударить, изувечить; «инструменты насилия»: биты, лопата, топор, провод; «локации»: кладбище, яма; «насильственные действия»: заставили. Визуализация ужасных условий, образа жизни героев сообщения (нетрезвые соседи / друзья, облупленные стены квартир, мрачные, захламленные комнаты и т. д.) направлена на усиление прагматического воздействия.

При реализации второй цели – увлекать и развлекать – репрезентация событий осуществляется через карнавализацию, стержневой категорией которой, согласно М.М. Бахтину, является смеховое начало [Бахтин, 1990], связанное «с собственно комической оценкой действительности» [Загибалова, 2008, с. 164]. Иронический эмотивно-экспрессивный слой сообщения, как правило, реализует определенный смысл в развертывании тематической доминанты ‘преступления, происшествия’ . Смещая фокус представления события на высмеивание глупости, нелепости поведения преступника, вовлекая зрителя в любовные перипетии, странные соседские отношения, приводящие к преступлению, автор материала предполагает, что одновременно с развлечением зритель осудит преступные, часто глупые действия участников события:

-

(14) Именинник заскучал пока все спали и уехал кататься на автомобиле своего гостя. <...> История из Дрогичинского района. В милицию обратился владелец машины Ауди А6 и сообщил, что его транспорт угнали. Мужчина объяснил, что приехал в соседнюю деревню к другу на день рождения. <...> Оказалось, что после того, как гости уснули, именинник достал из куртки знакомого ключи от автомобиля и уехал кататься . Но с управлением нетрезвый шофер не справился и съехал на обочину. После этого водитель пересел на пассажирское сиденье и уснул («Зона Х», 16.03.2020).

Вербализация темы ‘глупость / абсурдное поведение’ осуществляется преимущественно за счет использования:

-

– глаголов действия, глаголов действия + локативных существительных и существительных, номинирующих инструмент: спрятались на стеллажи для хлебных продуктов ; упаковал коробки ( с сигаретами ) и перевязал их скотчем , которые характеризуют нелогичное, нелепое и противоречащее здравому смыслу поведение; интерпретационных глаголов и идиом: раскусили , залечь на дно , решил не испытывать судьбу , играть в кошки-мышки с правоохранителями ;

-

– дескриптивных лексем – прилагательных и наречий, номинирующих состояние, качество действия: нелепо , глупо , глупый , неудавшийся , напуганный ;

-

– номинаций главного героя-преступника: курильщик , именинник , любовник , молодые воришки , дебошир , призванных развлечь зрителя, вызвать улыбку;

– цепочек количественных числительных, часто в сочетании с локативными существительными, в целях акцентирования нестандартности поведения для моделирования удивления, например:

-

(15) В Островецком районе мужчина хранил в своем доме почти сто тысяч пачек сигарет . <...> 100 тысяч пачек . <...> Такое количество табачных изделий обнаружила финансовая милиция. <...> В своем жилище мужчина хранил контрафактный товар на сумму свыше семисот миллионов рублей («Зона Х», 05.04.2016).

Большинство взаимодействий ядерной доминанты ‘истории спасения’ (зафиксирована в 31 %), представляющей опасные ситуации, в которые попадают обычные граждане, в информационном дискурсе приходится на пограничные доминанты рекреативности ‘эмоциональное состояние’, ‘насилие’, ‘опасность’, ‘отношения’, ‘семья / дети’, ‘забота’, ‘природа’, ‘городское пространство’. Их совместное развертывание в текстовом пространстве дает возможность зрителю реализовать любопытство к несчастьям ближнего, отождествить эмоции, острые переживания от телезрелища с переживаниями, испытываемыми в реальности. Истории спасения людей репрезентируются на экране как захватывающий художественный фильм с комментариями автора, участников спасательных операций, повышающими степень достоверности историй. Текст в начале передачи подготавливает зрительскую аудиторию к просмотру увлекательного кино, ассоциируя его с художественными фильмами, построенными на реальных событиях, например:

-

(16) Основано на реальных событиях. Имена некоторых участников изменены. Совпадения с реальными людьми являются случайными («Истории спасения», 01.03.2020).

Одновременно с этим слова и словосочетания, номинирующие взаимодействие героев, характер отношений: дружба семей , дружат , ссорятся , не заладилось общение , поругались , избивал , издевался – представляют реалии семейной жизни, соседских или семейных отношений:

-

(17) Спокойной и размеренной жизнью живет маленький городок. Здесь привычно называть друг друга не по имени, а по отчеству . Большинство населения пожилые и престарелые люди. <...> К бабушке участковый приходят каждый месяц с тех пор, как у нее не заладилось общение с соседом . <...> Там с другой стороны дома расположен ее счетчик газовый, и сосед завязал калитку, чтобы она, не было доступа у нее к этому счетчику. Пожилая женщина: Он грозил мне, говорил выгоню («Истории спасения», 26.07.2020).

Повествование об обстоятельствах события сопровождается тщательно отобранными невербальными компонентами (видеоряд, звуковой ряд), которые коррелируют с вербальным компонентом комплементарно (дополняют вербальный компонент, создавая общую картину события) или интерпре-тативно (актуализируют ассоциативные связи вербального и невербального компонентов). Сочетание зрительного и звукового образов становится художественно мотивированным: нагнетающее напряжение музыкальное сопровождение акцентирует опасные эпизоды произошедшего; кадры великолепных, освещенных ярким солнечным светом мест в лесу, пейзажей городского пространства подчеркивают естественную схожесть фильма и жизни. Основная цель обращения к рекреативным темам в этом случае – завладение вниманием зрителя посредством эмоционального воздействия и обеспечение таким образом привлекательности контента.

Заключение

Основные выводы статьи сводятся к следующему:

-

1. Тематическое многообразие информационного теледискурса инкорпорирует ядер-ные и пограничные темы текстов, реализующих рекреативную функцию. Их перечень сводится к конечному списку тематических доминант устойчивых, регулярно воспроизводимых тем, организующих вокруг себя информационное пространство дискурса. Установление ядерных и пограничных зон тематической организации информационного дискурса, особенностей их комбинаторики позволяет выявить закономерности репрезентации событий или фактов действительности в коммуникативном телепространстве.

-

2. Наиболее рекуррентными становятся комбинации ядерных тематических доминант с пограничными ‘эмоциональное состояние’, ‘городское пространство’, ‘природа’, способствующими воссозданию ситуаций, в которые может попасть обычный человек, демонстрирующих эмоции, возникающие у людей в определенных обстоятельствах, и/или возможные эмоциональные реакции.

-

3. Активное комбинирование тем рекреативности моделирует особое коммуникативное телепространство в соответствии с эмоциональной установкой на получение удовольствия, чему способствуют вербальные эксп-ликаторы различных модусов перцепции (лексемы с семантикой «цвет» и «яркость»), лексика эмоциональной и эстетической оценок, семантических полей «мода», «цвет», «еда».

-

4. Негативная рекреативность разворачивается посредством комбинаций тематических доминант соответствующей тональности и пограничных тем ‘семья’, ‘межличностные отношения’, ‘насилие’, призванных концентрировать внимание зрителя на дополнительных деталях, продуцирующих негативный эмоциональный настрой. Наряду с негативно заряженными лексемами активно задействуются интерпретационные глаголы и идиомы, дескриптивные лексемы и номинации для описания участников событий; лексические репрезентанты семантики «любовь», «отношения», «борьба». В совокупности они репрезентируют иронический эмотив-но-экспрессивный слой сообщения.

Список литературы Взаимодействие тематических доминант рекреативности в информационном теледискурсе

- Бахтин М. М., 1990. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М. : Худож. лит. 543 с.

- Бодрийяр Ж., 2006. Общество потребления. Его мифы и структуры. М. : Культ. революция : Республика. 269 с.

- Бирюкова А. В., 2008. Рекреационная деятельность как социальный процесс // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Аспирантские тетради. № 32 (70). С. 71-74.

- Бичарова М. М., Паршина М. В., 2015. Место рекреативных жанров в системе массово-информационного дискурса // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Филологические науки. № 6 (101). С. 120-127.

- Григорьева В. С., 2007. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагмалингвистичес-кий и когнитивный аспекты. Тамбов : Изд-во ТГТУ 287 с.

- Добросклонская Т. Г., 2000. Вопросы изучения ме-диатекстов. М. : МГУ. 288 с.

- Загибалова М. А., 2008. Смеховое начало как стержневая категория карнавальности в концепции М. М. Бахтина // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7, Философия. Социология и социальные технологии. № 1 (7). С. 162-165.

- Ильченко С. Н., 2012. Шоу-цивилизация: конец реальности? СПб. : ИВЭСЭП. 198 с.

- Кубрякова Е. С., Цурикова Л. В., 2004. Вербальная деятельность СМИ как особый вид дискурсивной деятельности // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования : учеб. пособие / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; отв. ред. М. Н. Володина. В 3 ч. Ч. 2. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2004. С. 126-159.

- Менегетти А., 2015. Система и личность. URL: http:// loveread.ec/view_global.php?id=50473

- Негрышев А. А., 2012. Интерпретация действительности в новостях СМИ: некоторые приемы на уровне композиции текста // Медиаскоп. № 2. URL: http:// http://www.mediascope.ru/node/1071

- Новикова А. А., 2013. Телевизионная реальность: экранная интерпретация действительности. М. : Изд. дом Высш. шк. экономики. 236 c.

- Правовые и этические нормы в журналистике, 2007 / сост. Е. П. Прохоров. 2-е изд., испр. и доп. М. : Аспект Пресс. 255 с.

- Савицкий В. А., 2010. Игровая технология в современных средствах массовой коммуникации // Медиаскоп. N° 2. URL: http://mediascope.ru/ игровая-технология-в-современныхсредствах-массовой-коммуникации

- Сметанина С. И., 2002. Медиа-текст в системе культуры. Динамические процессы в языке и стиле журналистики конца XX века. СПб. : Изд-во Михайлова В.А. 384 с.

- Федотова Н. А., 2014. Рекреативные функции СМИ. Минск : БГУ 106 с.

- Фомичева И. Д., 2007. Социология СМИ. М. : Аспект Пресс. 335 с.

- Ширяева О. В., 2014. Специфика информационного медиадискурса (на материале деловой прессы) // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. № 4. С. 197-203.

- Шмелева Т. В., 1993. Ключевые слова текущего момента // Colleqium. № 1. С. 33-41.

- Allan S., 2004. News Culture. Buckingham : Open University Press. 235 p.

- Dijk T. A. van, 1999. Discoursive Analyses of News // A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Media Research. Vol. 5. P. 32-37.

- Partington A., 2010. Modern Diachronic Corpus Assisted Discourse Studies on UK Newspapers: An Overview of the Project // Corpora. Vol. 5, iss. 2. P. 83-108.

- Kellner D., 2009. Media Spectacle and Media Events: Some Critical Reflections // Media Events in a Global Age. URL: https://pages.gseis.ucla.edu/ faculty/kellner/essays/2009_Kellner_Media EventsJulyFINAL.pdf