Взаимодействие Yersinia pseudotuberculosis с пробирочными растениями картофеля

Автор: Маркова Ю.А., Романенко А.С., Климов В.Т., Чеснокова М.В.

Журнал: Журнал стресс-физиологии и биохимии @jspb

Рубрика: Original article

Статья в выпуске: 1 т.2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Инокуляция прикорневой части пробирочных растений картофеля патогенной для человека бактерией Yersinia pseudotuberculosis приводила к колонизации ею стеблевых и листовых тканей. В то же время, внешние симптомы были незначительными. После выделения из растений бактерии сохраняли свои патогенные свойства. Полученные результаты подтверждают мнение о том, что растения могут быть резервуарами ми

Пробирочные растения картофеля, факторы патогенности

Короткий адрес: https://sciup.org/14323956

IDR: 14323956

Текст обзорной статьи Взаимодействие Yersinia pseudotuberculosis с пробирочными растениями картофеля

В последнее время изучение взаимодействия патогенов с нетрадиционными хозяевами привлекает все больше сторонников (Тимченко и др., 2000, Tan, 2002). В частности, у нас в стране и за рубежом значительно увеличился интерес к такой необычной теме, как попадание в растения патогенных для человека микроорганизмов и возможная последующая их передача человеку.

Современное исследование этой проблемы можно разделить на следующие направления.

-

1. Сравнительное изучение процессов патогенеза. Было показано, что некоторые факторы вирулентности патогенных бактерий (Cao et al., 2001, Josenhans, Suerbaum, 2002, Kempf et al., 2002, Plotnikova et al., 2000, Rahme et al., 2000, Van Gijsegem et al., 1993) и способы защиты от них растений и животных имеют общие черты (Keen et al., 2000, Menezes, Jared 2002, Staskawicz et al., 2001, Taylor , 1998).

-

2. Исследования, направленные на изучение циркуляции патогенных микроорганизмов во внешней среде. Зарегистрирована возможность проникновения патогенных для человека микроорганизмов в ткани различных органов растений через корневую систему, устьица или повреждения из зараженной почвы (воды) и накопления их в высоких концентрациях (Литвин и др., 1996, Литвин и др., 1998, Solomon et al., 2002, Takeuchi et al., 2001, Wachtel et al., 2002,

Warriner et al., 2003), не подвергаясь воздействию дезинфектантов (Burnett, Beuchat, 2002, Burnett et al., 2000), причем семена таких растений были также частично заражены (Cooley et al., 2003).

-

3. Выявление связи между бактериальным загрязнением фруктов и овощей и заболеваемостью кишечными инфекциями (Tschäpe et al., 1995). Предложен термин «фитонозы» для болезней, передающихся от растений к человеку (Van der Riet , 2000 ) ; автор в эту группу включил микоплазмоподобные организмы, вирусы, вироиды и прионы.

Все это дает основания говорить о важности представленной проблемы, так как изучение механизмов патогенеза с учетом разных организмов - хозяев, выяснение связи патогенных и условно-патогенных бактерий с растениями во внешней среде, изменения их свойств при взаимодействии с растительным организмом и возможной опасности для человека позволят найти новые подходы к контролированию болезней (Bernie et al., 2003, Rahme et al., 1997 ) .

Исследованиями, проведенными в СИФИБР СО РАН направленными на выявление условнопатогенных бактерий семейства Enterobacteriaceae показано их наличие в тканях ряда дикорастущих и культурных растений. Нами было выделено 52 штамма микроорганизмов, относящихся к 11 видам исследуемого семейства

(Маркова и др, 2002, Маркова и др, 2004). Цель данной работы состояла в экспериментальном подтверждении проникновения в ткани растения патогенной для человека бактерии Yersinia pseudotuberculosis в сопоставлении с сохранением факторов патогенности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для экспериментального доказательства попадания не фитопатогенных микроорганизмов в растительный организм были проведены опыты по заражению выращиваемых в асептических условиях на твердой агаризованной МС-среде с добавлением гормонов и витаминов (Бутенко и др, 1984) 7-дневных пробирочных растений картофеля следующих сортов - устойчивого к фитопатогенам (Луговской) и восприимчивого (Домодедовский). Для заражения использовали типичный по культурально-биохимическим свойствам штамм Yersinia pseudotuberculosis , 0:1b серовара, содержащий две плазмиды – криптическую pVM 82 MDa и вирулентности pYV 47 МDa, а также несущий хромосомный ген токсина суперантигена ypm a .

Влияние бактерий на растительный организм определяли с помощью морфометрического анализа, измеряя прирост пробирочных растений, количество листьев. Кроме того, проводили визуальную оценку возникающих симптомов заболевания. Длительность эксперимента составляла 18 дней.

Пробирочные растения длиной 7 + 0,38 см заражали суспензией Y. pseudotuberculosis в концентрации 102 и 104 м.к./мл. Микробную суспензию наносили непосредственно на стебель, у его основания, предварительно повредив эпидермис. Контролем служили растения, инокулированные аналогичным способом только средой для выращивания иерсиний. В каждом варианте использовали по 10 растений, результаты обрабатывали статистически.

Y. pseudotuberculosis определяли бактериологическим методом и ПЦР-анализом. Для бактериологического исследования листья у прикорневой зоны и верхушечную часть стебля с двумя листочками предварительно промывали трижды стерильным физиологическим раствором с последующей обработкой 70о спиртом, заливали забуференным физиологическим раствором и помещали в холодильник при +4-6 оС. Высевы осуществляли на 7 и 21 сутки на пластинчатый казеиново-дрожжевой агар и среду с бромтимоловым синим. Посевы инкубировали в термостате при 28оС в течение 48 часов. Подсчет и идентификацию выросших колоний проводили общепринятыми методами (Инструкция…, 1990).

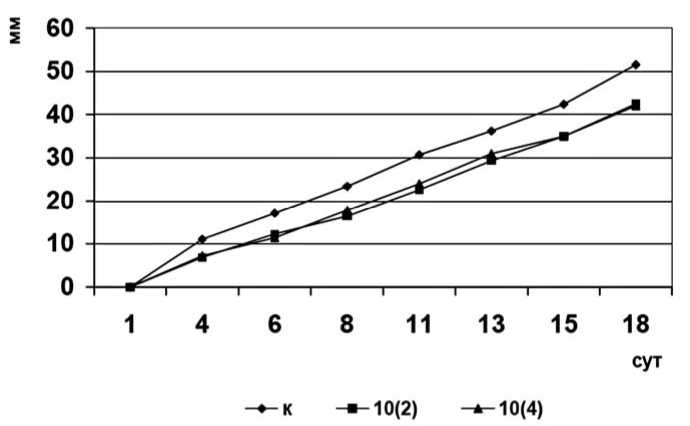

Пробы растений в физиологическом растворе исследовали в ПЦР. ДНК выделяли гуанидинизотиоцианатным методом набором фирмы «Медиген» (Новосибирск). Использовали две пары праймеров: Yers 1 и Yers 2 к плазмидному гену, детерминирующему пили адгезии (Skurnik, Wolf-Watz, 1989) и Inv 1 и Inv 2, гибридизующиеся с фрагментом гена инвазивности (inv), локализованного в хромосоме (Nakajima at al., 1992). Размер амплифицирующих фрагментов составлял соответственно 518 н.п. и 295 н.п. Состав реакционной смеси, программы амплификации и учет результатов описаны нами ранее (Шурыгина и др., 2003).

Патогенные свойства, выделенного из растений Y. pseudotuberculosis определяли путем выявления аутоагглютинабельности на бульоне Хоттингера при 22оС и 37о С и потребности в Са2+ , который необходим для роста вирулентных штаммов (Portnoy, 1985).

РЕЗУЛЬТАТЫ

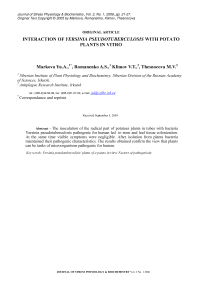

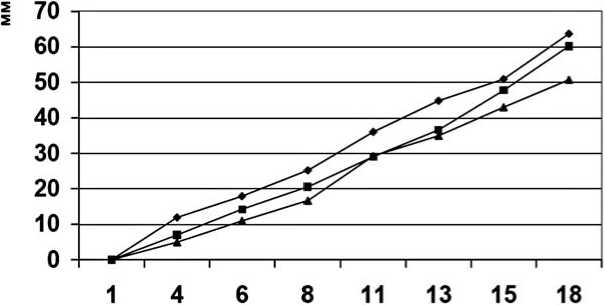

Влияние заражения Y. pseudotuberculosis на уровень прироста растений картофеля представлено на рис 1 и 2. Видно, что заражение как устойчивого, так и восприимчивого к фитопатогенам сортов, независимо от концентрации Y. pseudotuberculosis , приводило к незначительному снижению прироста в длину стеблей картофеля.

Внешние симптомы как у устойчивого, так и у восприимчивого сортов практически отсутствовали. Можно указать только на скручивание листьев в опытных вариантах относительно контроля.

Микробиологический анализ растительных тканей показал проникновение бактерий внутрь и миграцию их в апикальную часть стебля и листьев (табл.). Причем этот процесс был более интенсивным у восприимчивого сорта.

Выделенные из растений штаммы Y. pseudotuberculosis по своим фено- и генотипическим характеристикам не отличались от исходных штаммов. У них обнаруживали плазмидный ген адгезии yad A и хромосомный ген инвазии inv (рис. 3). Колонии бактерий, выделенных из обоих сортов картофеля, проявляли выраженную аутоагглютинабельность при 37оС и отсутствие таковой при 22 оС и Са2+-зависимость, что характерно для патогенных штаммов.

Таблица Инфицирование in vitro растений картофеля Y.pseudotuberculosis

|

Части растения |

Количество растений, инфицированных в дозе (м.к./мл): |

Количество колоний бактерий после высева через: |

||||

|

102 |

104 |

7 сут |

21 сут |

|||

|

102 |

104 |

102 |

104 |

|||

|

Сорт Домодедовский (восприимчивый к ф |

итопатогенам) |

|||||

|

Листья у прикорневой части |

2 |

2 |

#* |

# |

# |

# |

|

2 |

2 |

# |

# |

# |

# |

|

|

2 |

2 |

# |

# |

# |

# |

|

|

2 |

2 |

# |

# |

# |

# |

|

|

Верхушка стебля с листьями |

3 |

3 |

2 |

6 |

# |

# |

|

3 |

3 |

-** |

2 |

# |

# |

|

|

3 |

3 |

# |

# |

# |

# |

|

|

Сорт Луговской (устойчивый) |

||||||

|

Листья у прикорневой части |

2 |

2 |

# |

# |

# |

# |

|

2 |

2 |

7 |

10 |

# |

# |

|

|

2 |

2 |

13 |

# |

# |

# |

|

|

Верхушка стебля с листьями |

3 |

3 |

- |

2 |

# |

# |

|

3 |

3 |

2 |

4 |

# |

# |

|

|

2 |

3 |

- |

1 |

- |

7 |

|

|

2 |

2 |

- |

3 |

- |

15 |

|

* - сплошной рост; ** - нет колоний.

—♦—К -^10(2) -*—10(4)

Рис. 2. Влияние разных концентраций Yersinia pseudotuberculosis на прирост пробирочных растений картофеля восприимчивого к фитопатогенам сорта (Домодедовский).

Рис. 1. Влияние разных концентраций

картофеля устойчивого к фитопатогенам сорта (Луговской).

Yersinia pseudotuberculosis на прирост пробирочных растений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

Рис. 3 . Результаты ПЦР-анализа контаминированных Y. pseudotuberculosis растений: 1,2,3,4 - праймеры Inv 1, Inv 2; 8,9,10,11 – праймеры Yers 1,Yers 2; 5, 12 – отрицательный контроль; 6, 13 – положительный контроль; 7- маркер молекулярного веса ДНК 100-1000 п.н.

ОБСУЖДЕНИЕ

Эксперименты L. Rahme (Rahme et al., 2000), проведенные на Pseudomonas aeruginosa, свидетельствуют о том, что эта бактерия способна поражать не только теплокровных животных и человека, но также и растения. Это демонстрирует универсальность ее механизмов вирулентности.

В нашей работе, мы также ожидали увидеть внешние проявления заражения, тем более что был использован вирулентный штамм Yersinia pseudotuberculosis. Однако четких отличий между контрольными и опытными растениями не было выявлено. Некоторое снижение прироста, скорее всего, свидетельствует о наличии конкуренции за источник питания. Тем не менее, согласно другим нашим экспериментам по заражению пробирочных растений картофеля суспензией Morganella morganii были выявлены некрозы и задержка прироста, а Esсherichia coli, наоборот, вызвала увеличение междоузлий и, тем самым, стимуляцию прироста (Маркова и др., 2004). Следует отметить, что симптомы были значительно слабее симптомов, вызванных фитопатогенной бактерией Erwinia carotovora sbsp. atroseptica.

В то же время, нашими исследованиями было показано, что патогенные бактерии ( Yersinia pseudotuberculosis ) не локализуются в точке заражения, а способны распространяться по всему растению. Это свидетельствует о возможности попадания их в плоды и семена и последующей передаче по пищевой цепи.

Обнаружение факторов вирулентности иерсиний после их пассирования через растительный организм подтверждает сохранение инфекционного потенциала этого микроорганизма.

Таким образом, патогенные для человека бактерии способны проникать в ткани растительного организма и колонизировать их, не вызывая при этом четко выраженных симптомов заражения, но сохраняя свою вирулентность. Это указывает на возможный риск заболевания при употреблении зараженных овощей и фруктов. .

Список литературы Взаимодействие Yersinia pseudotuberculosis с пробирочными растениями картофеля

- Инструкция "Эпидемиология, лабораторная диагностика иерсиниозов, организация и проведениепрофилактическихи противоэпидемическихмероприятий": №15-6/42; Утв. Зам. Нач. Гл. эпидемиол. управления Минздрава СССР Г.Г. Онищенко 30.10.1990. Москва, 49.

- Литвин В.Ю., Гинцбург А.Л., Пушкарева В.И., Романова Ю.М., Боев Б.В. (1998) Эпидемиологические аспекты экологии бактерий. Москва, Фармус-принт, 255.

- Литвин В.Ю., Емельяненко Е.Н., Пушкарева В. И. (1996) Патогенные бактерии общие для человека и растений: проблема и факты. Журн. микробиол. эпидемиол. и иммунол, №2, 101-104.

- Маркова Ю.А., Романенко А.С., Донская А.Е., Криволапова Н.В., Духанина А.В. (2004) Влияние бактерий, патогенных для человека, на жизнедеятельность растений. Стрессовые белки растений (Материалы Всероссийской научной конференции), 73-76.

- Маркова Ю.А., Романенко А.С., Игумнова Е.К., Саляев Р.К. (2002) Растения как возможные резервуары бактерий, патогенных для человека и животных. Докл. АН. Т. 386, № 2, 277-279.

- И.А. Шурыгина, М.В. Чеснокова, В.Т. Климов (2003) Псевдотуберкулез. Новосибирск, Наука, 320.

- Тимченко Н.Ф., Булгаков В.П., Булах Е.В., Яснецкая Е.Г., Журавлев Ю.Н. (2000) Взаимодействие Yersinia, Listeria и Salmonella с растительными клетками, Журн. микробиол. эпидемиол. и иммунол, №1, 6 -10.

- Bernier S.P., Silo-Suh L., Woods D.E., Ohman D.E., Sokol P.A. (2003) Comparative analysis of plant and animal models for characterization of Burkholderia cepacia virulence. Infect Immun, Sep;71(9):5306-13.

- Burnett S.L., Beuchat L.R. (2002) Differentiation of viable and dead Escherichia coli 0157:H7 cells on and in apple structures and tissues following chlorine treatment. J Food Prat. Feb;65(2):251-9.

- Burnett S.L., Chen J., Beuchat L.R. (2000) Attachment of Escherichia coli 0157:H7 to the surfaces and internal structures of apples as detected by confocal scanning laser microscopy. Appl Environ Microbiol. Nov;66(l l):4679-87.

- Cao H., Baldini R.L., Rahme L.G. (2001) Common mechanisms for pathogens of plants and animals. AnnuRev Phytopathol. 39:259-84.

- Cooley M.В., Miller W.G., Mandrell R.E. (2003) Colonization of Arabidopsis thaliana with Salmonella enterica and enterohemorrhagic Escherichia coli 0157:H7 and competition by Enterobacter asburiae. Appl. Environ. Microbiol. Vol. 69, № 8. -p. 4915-4926.

- Josenhans C., Suerbaum S. (2002) The role of motility as a virulence factor in bacteria. Int J Med Microbiol. Mar;291(8):605-14.

- Keen N., Staskawicz B., Mekalanos J., Ausubel F., Cook R. J. (2000) Pathogens and hosts: the dance is the same, the couples are different. Proc Natl Acad Sci USA. Aug l;97(16): 8752-3.

- Kempf V.A., Hitziger N., Riess T., Autenrieth I.B. (2002) Do plant and human pathogens have a common pathogenicity strategy? Trends Microbiol. Jun;10(6):269-75.

- Menezes H., Jared С. (2002) Immunity in plants and animals: common ends through different means using similar tools. Comp Biochem Physiol С Toxicol Pharmacol. May;132(l): l-7.

- Nakajima H., Juone M., Mori T. (1992) Detection andidentificationofYersinia pseudotubaerculosis and pathogenic Yersinia enterocolitica by an improved polimerase chain reaction method. J. Clin. Microbiol. Vol. 30.2484-2486.

- Plotnikova J.M., Rahme L.G., Ausubel F.M. (2000) Pathogenesis of the human opportunistic pathogen Pseudomonas aeruginosa PA14 in Arabidopsis. Plant Physiol. Dec; 124(4): 1766-74.

- Portnoy D.A. (1985) Role of plasmid in the pathogenicity of Yersinia species. Curr. Topics Microbiol. Immunol. 1985. Vol. 118. P. 29-51.

- Rahme L.G., Ausubel F.M., Cao H., Drenkard E., Goumnerov В.С., Lau G.W., Mahajan-Miklos S., Plotnikova J., Tan M.W., Tsongalis J., Walendziewicz C.L., Tompkins R.G. (2000) Plants and animals share functionally common bacterial virulence factors. Proc Natl Acad Sci USA. Aug 1;97(16):8815-21.

- Rahme L.G., Tan M.W., Le L., Wong S.M., Tompkins R.G., Calderwood S.B., Ausubel F.M. (1997) Use of model plant hosts to identify Pseudomonas aeruginosa virulence factors. Proc Natl Acad Sci USA. 1997 Nov 25;94(24): 13245-50.

- Skurnik M., Wolf-Watz H. (1989) Analasis of the Yop A gene encoding the Yop 1 virulence determinants of Yersinia spp. Mol. Microbiol. Vol. 3,№ 4. 517-531.

- Solomon E.B., Yaron S., Matthews К.R. (2002) Transmission of Escherichia coli 0157:H7 from contaminated manure and irrigation water to lettuce plant tissue and its subsequent internalization. Appl. Environ. Microbiol. Vol. 68, №1. 397-400.

- Staskawicz B.J., Mudgett M.B., Dangl J.L., Galan J.E. (2001) Common and contrasting themes of plant and animal diseases. Science. Jun 22;292(5525):2285-9.

- Takeuchi K., Hassan A.N., Frank J.F. (2001) Penetration of Escherichia coli 0157:H7 into lettuce as influenced by modified atmosphere and temperature. J Food Prat. Nov;64(ll):1820-3.

- Tan M.W. (2002) Cross-species infections and their analysis. Annu Rev Microbiol. 56:539-65. Epub 2002 Jan 30.

- Taylor C.B. (1998) Defense responses in plants and animals-more of the same. Plant Cell. Jun;10(6):873-6.

- Tschape H., Prager R., Streckel W., Fmth A., Tietze E., Bohme G. (1995) Verotoxigenic Citrobacter freundii associated with severe gastroenteris and cases of haemolytic uraemic sindrome in a nursery school: Green butter as the infection sourse. Epidemiol, and Infec. 114, №3,441-450.

- Van der Riet F.S. (2000) Diseases of plants transmissible between plants and man (Phytonoses) exist~follow-up paper. Med Hypotheses. Feb;54(2):310-1.

- Van Gijsegem F., Genin S., Boucher С. (1993) Conservation of secretion pathways for pathogenicity determinants of plant and animal bacteria. Trends Microbiol. Aug;l(5):175-80.

- Wachtel MR, Whitehand LC, Mandrell RE. (2002) Association of Escherichia coli 0157: H7 with preharvest leaf lettuce upon exposure to contaminated irrigation water. J Food Prat. Jan;65(l): 18-25.

- Warriner K., Ibrahim F., Dickinson M., Wright C., Waites W.M. (2003) Interaction of Escherichia coli with growing salad spinach plants. J. Food.Prot. Oct. 66 (10), 1790-1797.