Взаимоотношения таежных лесов и болот в пространстве и времени

Автор: Юрковская Татьяна Корнельевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается роль болот в формировании пространственно-временной структуры таежных экосистем. Обсуждается сукцессионная стратегия лесов и болот в тайге и вклад болот в биоразнообразие таежных экосистем.

Лес, болото, тайга, сукцессия, устойчивость, разнообразие

Короткий адрес: https://sciup.org/148200839

IDR: 148200839 | УДК: 581.526.35

Текст научной статьи Взаимоотношения таежных лесов и болот в пространстве и времени

В статье мы коснемся следующих проблем.

Действительно ли лес и болото в бореальной области являются антагонистами? Нельзя ли взглянуть на эту проблему иначе, рассматривая таежные экосистемы как целостные образования.

Каковы стратегии развития бореальных лесов и болот?

Влияют ли болота на устойчивость таежных экосистем?

Исследования проводились в разных районах восточно-европейской тайги: в Архангельской области, республике Коми, Карелии и Мещере. Для изучения пространственно-временных взаимоотношений лесов и болот использовались: 1 – дешифрирование аэрофотоматериалов и анализ космоснимков из Интернет источников, 2 – закладка экологических профилей и трансект, 3 – крупномасштабное геоботаническое картографирование (М 1: 1000 – 1:50000), 4 – послойный отбор образцов торфа для анализа ботанического состава и построение стратиграфических разрезов торфяной залежи болот. Наиболее распространенным способом изучения взаимоотношений леса и болота является анализ изменений по границе лес/болото и примыкающих к ней буферных (экотонных) полос – заболоченных лесов и периферических участков болот (мелкозалежных окраин) [6, 5, 2]. Для исследования этих взаимоотношений мною изучались также многочисленные лесоболотные сочетания.

Лесоболотные сочетания как объект изучения. В процессе изучения я убедилась в том, что лесоболотные сочетания не просто единица, выделенная для целей геоботанического картографирования, а реально существующая категория таежных экосистем. Лесоболотное сочетание представляет собой совокупность закономерно повторяющихся пла-корных и неплакорных типов леса и болот. В системе двурядной классификации растительности, предложенной В.Б. Сочавой [9], оно соответствует рангу мезофитоценохоры. В структуре растительного покрова некоторых таежных территорий лесоболотные сочетания играют весьма существенную роль. Достаточно упомянуть Мещеру, Восточную Фенноскандию, многие таежные пространства на северо-востоке Европы.

Мещера – чрезвычайно своеобразный природный регион. Он расположен на стыке трех административных областей: Московской, Рязанской и Владимирской. Это обширная слабоволнистая низменность. Ее заболоченность колеблется от 20 до 30 %, тогда как окружающих территорий – всего 6 %. Наряду с крупными массивами много мелких болот, чередующихся с лесами, формирующими типичные лесоболотные сочетания. На гривах преобладают сухие сосняки, на склонах сосновоеловые и еловые леса, местами с Quercus robur и Tilia cordata , но чаще всего вторичные березовые леса на их месте. К депрессиям приурочены болота: черноольховые топи, травяные низинные и осоково-сфагновые переходные, местами небольшие сосново-кустарничково-сфагновые верховые. Промежуточные позиции в рельефе занимают сосновые леса [4].

В каждом типе сочетаний складываются свои взаимоотношения между лесом и болотом в их связях во времени и пространстве. Приведу лишь несколько примеров.

Для Карелии чрезвычайно специфичны сочетания еловых, елово-сосновых и сосновых лесов с болотами. Они связаны с резко расчлененным грядовым рельефом денудационно-тектонического генезиса. В сочетаниях этого типа между лесом и болотом существуют достаточно стабильные взаимоотношения в том плане, что современной трансгрессии болота здесь не происходит вследствие большой глубины депрессий и крутизны склонов.

Совершенно особый тип, очень постоянный и бедный по составу компонентов, представляют сочетания сосновых лесов и небольших сфагновых болот, характерные для камового и близких к нему формам рельефа, образованного невысокими песчаными холмами и котловинами между ними. Обычно между лесом и болотом здесь складываются относительно равновесные отношения. Но именно в этом типе сочетаний нами и другими исследователями описаны явления наступления леса на болото, т.е. развитие в сторону самоосушения болота. При этом болота покрываются ярусом сосны, а сфагновые мхи уступают место Pleurozium schreberi. Явления смены растительности болот лесом особенно видны на повторных аэрофотоснимках, с интервалом 20-50 лет. Этот показатель очень быстрого хода сукцессий мы связываем с неотектоническими процессами и изостатическим подъемом суши. Проявления современных изменений климата пока не прослеживаются.

Наиболее распространенные лесоболотные сочетания, которые встречаются не только в Карелии, но по всей европейской тайге, характерны для волнистых моренных равнин. В них леса чередуются со сфагновыми переходными, верховыми либо аапа болотами. В этом типе сочетаний лес всегда испытывает давление со стороны болота, т.е. осуществляется тенденция развития в сторону заболачивания, характерная в целом для европейской тайги России.

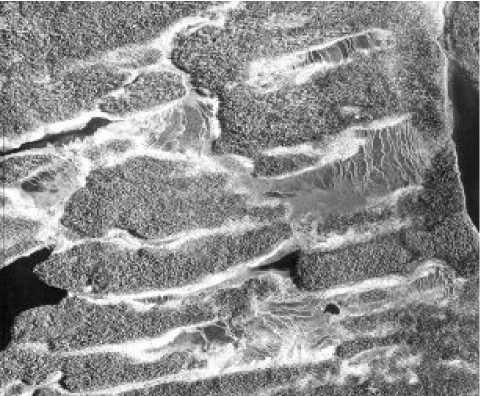

Подчеркнем, что не всякая совокупность лесов и болот является лесоболотным сочетанием. Если среди леса встречаются кое-где болота – то это и надо трактовать как лес с единичными болотами. Только тогда, когда имеется закономерное чередование лесов и болот на значительном протяжении однотипное по морфологии, т.е. воспринимаемое как некая целостность, мы вправе говорить о лесоболотном сочетании. Обычно болота в сочетаниях занимают не менее 30% общей площади (Рис.1).

Рис.1. Типичное лесоболотное сочетание Карелии на аэрофотоснимке.

Сосновые лишайниковые, зеленомошные и сфагновые северотаежные леса в сочетании с аапа болотами.

Напрашивается определенная аналогия с комплексами сообществ. Но лесоболотные сочетания и комплексы относятся к разным уровням размерности. Сочетания – это уровень мезофитоценохоры, а комплекс – микрофитоценохоры. И как следствие очевидна разная степень сопряженности в этих категориях. Очень тесная сопряженность в комплексах, некоторые члены комплексов вне комплексов вообще не существуют. Такова преобладающая часть сообществ мочажин верховых болот. Сочетания же образованы категориями достаточно обособленными и вполне способными существовать независимо. Но в сочетаниях их связь друг с другом несомненна.

Изучая лесоболотные сочетания, я пыталась проследить взаимоотношения лесов и болот в про- странстве в зависимости от локальных факторов, прежде всего рельефа. Прямые натурные наблюдения, анализ снимков, крупномасштабных карт позволяет выявить характер и тенденцию взаимоотношений леса и болота. Но для анализа скорости сукцессий и подтверждения тенденции развития в сторону заболачивания или разболачивания необходим анализ стратиграфических и палеогеографических данных.

Чтобы подчеркнуть тенденцию развития в сторону заболачивания цифрами, обратимся к полигону, изученному мною совместно с палеогеографами в бассейне реки Пинеги, притока Сев. Двины [10]. Центром полигона было Себболото – болотная система, образованная несколькими верховыми и аапа массивами. Роль болот во времени и пространстве постоянно росла. В бореальном периоде (BO 2 ) болота занимали 6 % площади полигона, в атлантическом (AT 3 ) – 14 %, в суббореальном (SB 3 ) – 30% и в настоящее время – 65 %. Соответственно сокращалась площадь лесов. Средняя скорость заболачивания составляла около 500 м2 в год на 1000 га. Эта скорость менялась в разные периоды голоцена и кроме того зависела от размеров болота, существенно увеличиваясь со слиянием отдельных массивов в крупную систему [11]. Интенсивность заболачивания в м2/год в расчете на 1000 га на Восточно-Европейской равнине колеблется от 200 до 700, в среднем составляя 300-400 м2/год [3].

Таким образом, пространственная структура тайги определяется все более возрастающей ролью болот. Чтобы оценить роль болот в разных регионах тайги, стоит обратиться к мелкомасштабной геоботанической карте. Самый уникальный таежный феномен с господством болот представляет Западная Сибирь.

Устойчивость таежных экосистем как результат пространственно-временных взаимоотношений леса и болота. Тайга в нашем представлении – это не одни темнохвойные леса, но область распространения бореальных экосистем лесов, болот, озер и пойм рек. Их развитие и существование на всем таежном пространстве происходит в тесном взаимодействии.

До сих пор взаимоотношения лесов и болот рассматриваются прежде всего как проблема заболачивания лесов и меры борьбы с ней. Обзор исследований в этом направлении, проводившихся в нашей стране на протяжении двух веков, был опубликован Н.И. Пьявченко [7]. Издавна доминируют представления об антагонизме болота и леса. Но такой антропоморфный взгляд на природу работает и против природы, и против человека. Полагаю, что пора разрушить эти представления и предложить гипотезу о повышении устойчивости таежных экосистем в условиях сосуществования болота и леса. Следует отметить, что механизмы регуляции и саморегуляции присущи растительному покрову в целом [1,12]. Именно они создают оптимальную пространственную структуру покрова, способст- вующую его наибольшей устойчивости. Исходя из этого, соотношение лесов и болот в таежных экосистемах в том или ином регионе не случайно и определяет во многом меру устойчивости растительного покрова.

Обратимся к пространственно-временной динамике лесов и болот. Несмотря на тесную связь пространственно-временной структуры лесов и болот, происходящие в них динамические процессы различаются по существу как во времени, так и в пространстве. Прежде всего, различается стратегия сукцессий лесов и болот. Сукцессионная стратегия лесов или способ завоевания ими пространства является экстенсивной. Лесные сообщества стремятся захватить либо безлесные пространства, (в настоящее время это послелесные территории – вырубки, гари, брошенные пашни, луга и т.п.) либо занятые пионерными, неустойчивыми типами леса. Это выражается в образовании очагов леса. Однако этот процесс различается во времени. На протяжении голоцена таким путем леса завоевывали пространства, все время расширяя свой ареал. Показательна в этом отношении карта изохрон продвижения ели в течение последних 10 тысяч лет на северо-западе России, составленная Л.А. Савельевой [8]. В настоящее время леса лишь стремятся удержать и восстановить свой ареал, ставший фрагментарным после антропогенных нарушений.

Растительность болот развивается как бы in situ за счет нарастания своей поверхности вверх и в стороны. Именно растительность болот в тайге наступает на растительность лесов. Обратное явление наблюдается крайне редко и, как правило, носит временный, обратимый характер. О последнем свидетельствует наличие в торфяной залежи многих верховых болот прослоек соснового или сосновопушицевого торфов. На протяжении всего голоцена болота росли вверх и вширь, завоевывая все большие пространства и вытесняя леса. Последовательные сукцессии растительности болот происходили в направлении наслаивания одной стадии на другую наподобие слоеного пирога. В результате этого процесса мы имеем временную серию палеосообществ, сохранившихся в виде слоев торфяной залежи, т.е. тренд таких сукцессий имеет вертикальную направленность, что хорошо прослеживается на любом разрезе торфяной залежи.

По-видимому, более интересными для анализа взаимоотношений леса и болота в тайге являются на болотах сукцессии растительности с центробежной направленностью, определяющие разрастание болот по периферии и захват ими не свободных площадей, а принадлежавших ранее устойчивым коренным и квазикоренным лесам. Такие сукцессии идут путем образования на границе болото/лес буферных сообществ заболоченных и болотных лесов. Именно поэтому современные исследователи характера и скорости заболачивания основное внимание сосредоточили на изучении процессов, происходящих в экотонных участках, т.е. там, где болото и лес смыкаются. Среди исследований последних лет самые интересные результаты получены исследователями Новосибирска и Петрозаводска [6, 2, 5]. Но если болота при всей их устойчивости, формообразующей и стабилизирующей роли после полного уничтожения практически не восстанавливаются, то леса, даже после сплошных рубок, через серии сукцессионных стадий восстанавливают свою структуру и состав.

Болота способствуют пенепленизации, выравниванию рельефа и связывают разрозненные участки лесных сообществ в единое целое путем образования буферных заболоченных территорий (различных гигрофильных вариантов лесных сообществ). Многие лесоболотные сочетания располагаются между крупными болотными массивами и болотными системами, связывая их в единую сеть. Болота обуславливают естественную фрагментиро-ванность растительного покрова тайги. Наличие болот значительно увеличивают гетерогенность таежных экосистем, способствуя их устойчивости. То же самое можно сказать иначе. Болота способствуют гетерогенности таежных экосистем, тем самым определяя хаотичность растительного покрова тайги. А хаос, как известно, в природе является устойчивым состоянием системы. Таким образом, хаос в структуре таежных экосистем, обусловленный наличием болот, можно сравнить с законом возрастания энтропии в термодинамике.

Болота вносят свой вклад и в увеличение биоразнообразия растительного покрова тайги на разных уровнях его организации. На видовом уровне за счет болот в таежных экосистемах увеличивается количество гипоарктических видов и появляются арктические. Самый известный из последних Tomenthypnum nitens . За счет болот во много раз увеличивается разнообразие сфагновых мхов и видов семейства Amblystegiaceae. Но особенно велико разнообразие болот по сравнению с лесами на фитоценотическом и надфитоценотическом уровнях вследствие гетерогенности растительного покрова болот. Так, в пределах 100м2 можно встретить 8-10 сообществ и их фрагментов, принадлежащих к различным синтаксономическим категориям. А ведь 100 м2 – это площадь выявления видового состава одного лесного фитоценоза и стандартная площадь его описания обычно больше. Болота способствуют и сохранению биоразнообразия таежных экосистем при антропогенной трансформации их, прежде всего после рубок и пожаров окраины болот сохраняют большое число лесных видов, способствуя тем самым их возвращению на лесные местообитания.

Заключение. Итак, в заключение отметим пространственно-временную связь в развитии таежных лесов и болот. Роль болот в развитии и существовании таежных экосистем велика. Во-первых, пространственная структура растительного покрова тайги определяется все увеличивающейся в последние 10 тысяч лет площадью болот. Во-вторых, болота образуют сеть, которая обуславливает естественную фрагментированность и гетерогенность растительного покрова тайги, усиливая его устойчивость по отношению к природным и антропогенным возмущениям. Обладая разной, противоположной сукцессионной стратегией, болото и лес тем самым также способствуют устойчивости таежных экосистем.

Болота существенно увеличивают биоразнообразие таежных экосистем. Помимо биологических функций, отмеченных нами, болота выполняют, как известно, гидрологические и атмосферные функции, а также являются источниками природных ресурсов. Вследствие накопления торфа, разрастания вверх и вширь болота изменяют современный рельеф.

Список литературы Взаимоотношения таежных лесов и болот в пространстве и времени

- Александрова В.Д. Опыт анализа явлений саморегуляции в фитоценозе с точки зрения некоторых идей кибернетики//Применение математических методов в биологии. Л. 1963. Вып.2. С.37-46.

- Васильев С.В. Лесные и болотные ландшафты Западной Сибири. Томск:НТЛ. 2007.

- Елина Г.А., Лукашов А.Д., Токарев П.Н. Картографирование растительности и ландшафтов на временных срезах голоцена таежной зоны Восточной Фенноскандии. СПб. Наука. 2005.

- Исаченко Т.И., Юрковская Т.К. Основные типы сочетаний растительности Мещеры и отражение их на карте//Геоботаническое картографирование 1973. Л.: Наука, 1973. С. 3-16.

- Коломыцев В.А. Ланшафтно-экологические особенности заболоченности Восточной Фенноскандии//Автореф. дис.… докт. геогр. наук. Петрозаводск. 2006.

- Перегон А.М. Периферическое заболачивание на юге таежной зоны западной Сибири//Автореф. дис….канд.биол. наук. Новосибирск. 2005.

- Пьявченко Н.И. О взаимоотношениях леса и болота в таежной зоне//Болота и болотные ягодники. Тр. Дарвинского государственного заповедника. Вып.15. 1979. С. 6-14.

- Савельева Л.А. Картографическая модель распространения ели в голоцене на северо-западе Русской равнины//Направления исследований в современном болотоведении России СПб -Тула. 2010. С.129-145

- Сочава В.Б. Растительные сообщества и динамика природных систем//Докл. Ин-та географии Сибири и Дальнего Востока. 1968. Вып.20. С.12-22.

- Юрковская Т.К., Елина Г.А., Климанов В.А. Растительность и палеогеография лесных и болотных экосистем правобережья р. Пинеги (Архангельская обл.)//Бот. журн. 1989. Т. 74,.№ 12. С. 1711-1723.

- Elina G.A., Lukashov A.D. & Yurkovskaya T.K. Late Glacial and Holocene palaeovegetation and palaeogeography of Eastern Fennoscandia. Helsinki. 2010. Finnish Environment Institute.

- Pignatti S., Box. E. & Fujiwara K. A new paradigm for the XXI-th century//Annali di Botanica. 2002. Vol. II. P. 31-58.