Взаимосвязь апоптоза и неоангиогенеза с активностью ферментов метаболизма эстрогенов в опухолях эндометрия

Автор: Крицкая Н.Г., Бочкарева Н.В., Кондакова И.В., Коломиец Л.А.чернышева А.Л., Савенкова О.В., Мучтян А.Б.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лекции

Статья в выпуске: S1, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14054692

IDR: 14054692

Текст статьи Взаимосвязь апоптоза и неоангиогенеза с активностью ферментов метаболизма эстрогенов в опухолях эндометрия

ГУ « НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН » , г. Томск

Проблема патогенеза предрака и рака эндометрия (РЭ) в течение многих лет ассоциируется с развитием «эстрогенной теории» [1, 16]. Определенное значение в модуляции эстрогенного сигнала в эндометрии придается ферментам метаболизма эстрогенов (ароматаза, стероид сульфатаза, эстроген гидроксилазы, катехол-О-метилтрансфераза (КОМТ), глу-татион-S-трансфераза (ГТ) и др.). В настоящее время канцерогенез рассматривается как многоступенчатый процесс накопления различных генетических повреждений, приводящих к нарушениям регуляции клеточного цикла, апоптоза, утрате способности к полной дифференцировке и связанных с инвазивным ростом неоангиогенезом и метастазированием [4]. Особую актуальность представляют исследования, посвященные изучению активности ферментов метаболизма эстрогенов во взаимосвязи с экспрессией белков-регуляторов клеточного цикла, апоптоза, пролиферации и ангиогененеза в малигнизированном эндометрии для понимания их роли в патогенезе РЭ. Поэтому целью настоящего исследования явилось изучение экспрессии маркеров апоптоза, неоангиогенеза и р53 во взаимосвязи с экспрессией рецепторов стероидных гормонов и активностью ферментов синтеза и метаболизма эстрогенов в опухолях эндометрия.

В 31 опухоли эндометрия изучена экспрессия он-косупрессорного протеина р53, про- и антиапоптоти-ческих белков Bax и Bcl-2, а также рецепторов эстрогенов (ER) и прогестерона (PR). Проводилась оценка ангиогенеза в опухоли путем подсчета количества микрососудов, окрашенных антителами к эндотелиальным клеткам (CD31). В этих же опухолях была оценена активность ферментов метаболизма эстрогенов (ароматазы, стероид сульфатазы, суммарной эстроген 2/4-гид-роксилазной активности, КОМТ и ГТ). Средний возраст пациенток составил 58,1 ± 2,1 года. Иммуногистохимические исследования и определение активности ферментов выполнены у больных РЭ, которые в основ- ном находились в постменопаузе, около 29 % пациенток были перименопаузального возраста. Доминировали пациентки с I стадией заболевания, II стадию заболевания имели 35 % больных.

Иммуногистохимические исследования проводили пероксидазно-антипероксидазным методом по традиционной методике. Демаскировку антигенов осуществляли в микроволновой печи. Использовали антитела фирм «Dako» (ER, PR), «Новокастра» (Bcl-2, CD31, p53) и «BD Biosciences-Pharmingen» (Bax). При интерпретации результатов распределения продуктов иммуногистохимической реакции учитывали локализацию и интенсивность окрашивания. Рецептор-положительными считали опухоли, в которых выявлялось более 5–10 % четко окрашенных ядер. При постановке иммуногистохимической реакции с антителами к Bcl-2 и Bax цитоплазматическое и мембранное окрашивание 20 % и более опухолевых клеток принимали за положительную реакцию [7]. Опухоли считали положительными по экспрессии р53 при окрашивании более 25 % опухолевых клеток [17]. Оценка неоангиогенеза в опухолях проводилась путем подсчета количества микрососудов, окрашенных антителами CD31. В препаратах, окрашенных с помощью этого антитела, подсчитывали количество микрососудов в опухоли не менее чем в 10 полях зрения при увеличении 400. Измерение проводили с помощью сетки окуляр-микрометра, имеющей по 17 горизонтальных и вертикальных линий. Подсчитывали число открытых концов микрососудов. Количество сосудов в опухоли менее 10 принимали за низкую плотность микрососудов, 10 и более относили к умеренной и высокой плотности сосудов в опухоли.

Активность ферментов метаболизма эстрогенов определяли в образцах опухоли, которые брали во время операций и хранили в жидком азоте до исследования. Активность ароматазы оценивалась по об-

Н.Г. КРИЦКАЯ, Н.В. БОЧКАРЕВА, И.В. КОНДАКОВА, Л.А. КОЛОМИЕЦ, А.Л. ЧЕРНЫШОВА,

О.В. САВЕНКОВА, А.Б. МУНТЯН разованию тяжелой воды из меченного тритием в 1в-положении андростендиона в описанной ранее модификации [6]. Cчет радиоактивности производили на тритиевом канале жидкостного сцинтилляционного счетчика MICROBETA (Perkin Elmer, США). Активность ароматазы выражали в фмоль андростендио-на/мг белка в час. Активности стероид сульфатазы оценивали радиометрическим методом [9] и выражали в фмоль эстрон сульфата/мг белка в час. Суммарную активность 2/4-эстроген гидроксилаз определяли радиоферментативным методом и выражали в пмоль метоксиэстрогенов/мг белка в час [15]. Активность КОМТ определяли радиометрическим методом [18] и выражали в мкмоль гваякола/мг белка в час. Активность ГТ определяли по образованию хромогенных коньюгатов глутатиона с 1-хлоро-2,4-динит-робензолом, регистрируемого спектрофотометрически при длине волны 340 нм [5]. Активность фермента выражали в мкмоль ХДНБ-SG/ мг белка в мин. Белок в пробах определяли по методу Lowry. Статистическая обработка выполнена с использованием критерия Манна – Уитни и точного критерия Фишера. Результаты представлены в таблицах в виде M±m, где M – среднее выборочное, m – ошибка среднего.

По результатам иммуногистохимического окрашивания срезов на протоонкоген Bcl-2 вся группа больных РЭ была разбита на 2 подгруппы – c экспрессией Bcl-2 (Bcl-2-позитивные опухоли, n=19) и Bcl-2-негативные опухоли (n=12). Исследование показало, что в Bcl-2-позитивных и Bcl-2-негативных опухолях эндометрия примерно с одинаковой частотой выявлена умеренная и высокая экспрессия Bax. Примерно в трети опухолей, как Bcl-2-позитивных, так и Bcl-2-негативных, выявлен мутантный р53. В Bcl-2- позитивных опухолях преимущественно выявлялась высокоразвитая сеть кровеносных сосудов (более чем в 73 % случаев), в то время как в Bcl-2- негативных опухолях эндометрия в основном выявлялась низкая плотность сосудов. Опухоли, экспрессировавшие Bcl-2, как правило, содержали PR-рецепторы в отличие от Bcl-2 негативных опухолей эндометрия. При изучении активности ферментов синтеза и метаболизма эстрогенов было выявлено, что в Bcl-2-позитивных активность стероид сульфатазы была статистически значимо выше по сравнению с Bcl-2-негативными опухолями.

При проведении корреляционного анализа были выявлены статистически значимые корреляционные взаимосвязи между экспрессией Bcl-2 и PR-рецепторами (r=0,462, p=0,009), экспрессий Bcl-2 и значением плотности микрососудов в опухоли (r=0,477, p=0,007), экспрессий Bax и возрастом больных (r=0,580, p=0,038), активностью стероид сульфатазы и экспрессий ER (r=0,464, р=0,049), активностью ГТ и экспрессий PR (r=0,589, p=0,008). Корреляционная взаимосвязь между активностью стероид сульфатазы и экспрессией Bcl-2 не достигала статистически значимого уровня. Полученные данные свидетельствуют об определенной дифференциации злокачественных новообразований эндометрия в зависимости от уровня экспрессии Bcl-2. Анализируя выраженность неоангиогенеза и активность ферментов синтеза и метаболизма эстрогенов в опухолях, можно отметить, что, по-видимому, Bcl-2-позитивные опухоли являются более агрессивными по своему биологическому потенциалу, поскольку в этих опухолях наряду с высоким уровнем синтеза эстрогенов выявлялся также высокий уровень неоангиогенеза, причем в подавляющем большинстве эти опухоли несли PR.

Необходимо отметить, что, согласно современной модели регуляции апоптоза, отношение уровня экспрессии белков семейства Bcl агонистов (Bax и др.) и антагонистов (Bcl-2) апоптоза – важный, но не единственный момент, определяющий развитие апоптоза клеток. Существует определенная взаимосвязь между митохондриальным и опосредованным через фактор некроза опухоли путями апоптоза опухолевых клеток [2]. Анализ литературы по апоптозу при РЭ показал, что хорошо изучены лишь отдельные звенья как рецептор-лиганд опосредованного, так и митохондриального механизмов апоптоза. Выявлено, что в опухолях эндометрия, в отличие от нормального, атрофичного или гиперплазированного эндометрия, экспрессия Bax и каспазы-3 была высокой и выявлялась в 88 % и 77 % случаев соответственно [11], что полностью согласуется с полученными в нашем исследовании результатами. Показано, что экспрессия Bcl-2, Bax и индекс Bcl-2/Bax не обладают прогностической значимостью в отношении злокачественных опухолей эндометрия [11]. Экспрессия Bcl-2 в аденокарциномах не связана с экспрессий р53, однако положительно коррелирует с PR [12].

Поскольку в нашем исследовании была выявлена достаточно четкая зависимость между экспрессией Bcl-2 и степенью неоангиогенеза, следующим этапом

Взаимосвязь апоптоза и неоангиогенеза с активностью ферментов метаболизма эстрогенов в опухолях эндометрия нашего исследования был анализ экспрессии изучаемых маркеров и активности ферментов синтеза и метаболизма эстрогенов в опухолях эндометрия с различной интенсивностью ангиогенеза. В опухолях с низким уровнем неоангиогенеза Bcl-2 экспрессировался несколько реже, чем в опухолях с умеренным и высоким ангиогенезом. При анализе активности ферментов синтеза и метаболизма эстрогенов выявлено, что в опухолях эндометрия со слабым кровоснабжением активность стероид сульфатазы была статистически значимо ниже по сравнению с опухолями с умеренным и высоким ангиогенезом и составила 56,3 ± 13,3 и 107 ± 19,0 фмоль эстрон сульфа- та/мг белка в час соответственно (p=0,048).

Полученные данные свидетельствуют, что неоангиогенез и апоптоз в опухолях эндометрия тесно связаны с активностью фермента синтеза эстрогенов стероид сульфатазой, а также с наличием ER и PR в опухоли. В опухолях, экспрессирующих Bcl-2, как правило, выявлялась умеренная или высокая плотность микрососудов, что, по данным ряда авторов, ассоциируется с худшим прогнозом для пациентов [14]. Кроме того, в этих опухолях интенсивность стероид сульфатаза-зависимого пути была выше, чем в Bcl-2-не-гативных опухолях. Эстрогены для большинства опухолей эндометрия являются митогенами, кроме того,

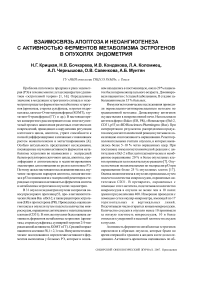

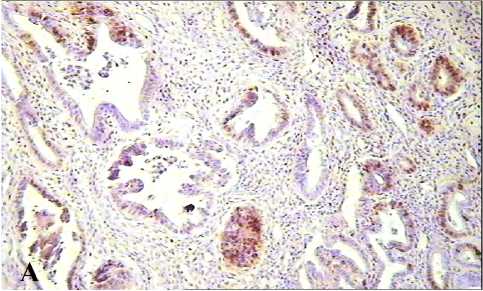

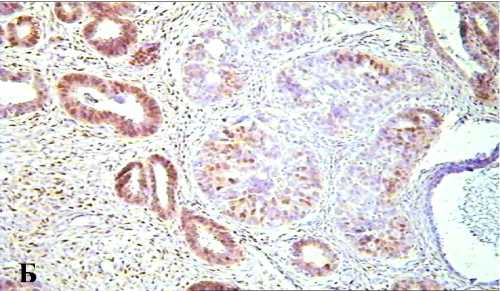

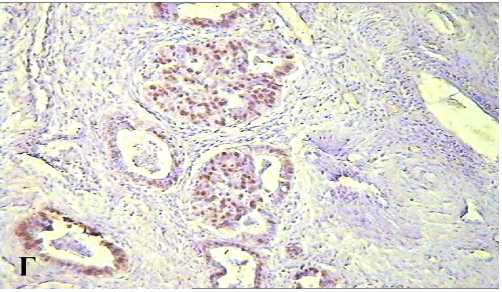

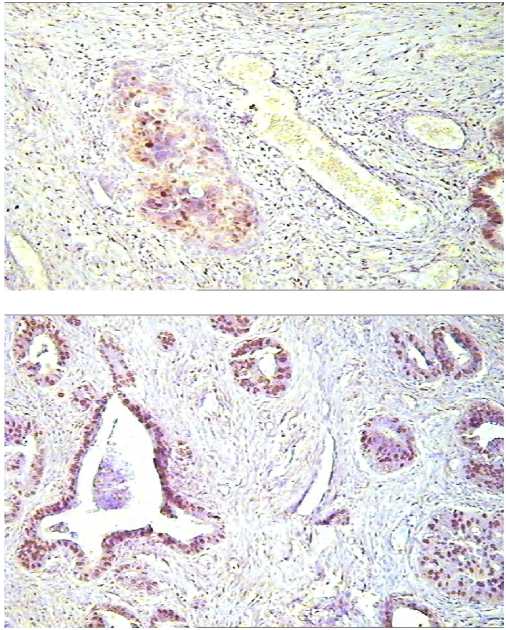

Рис. 1. Микрофото. Умереннодифференцированная аденокарцинома тела матки у больной Н.: а) ядерная реакция на эстрогеновые рецепторы, х400; б) позитивная реакция на прогестероновые рецепторы в ядрах опухолевых клеток, х160; в) иммуногистохимическая реакция с антителами к протеину Bcl-2, х160; г) экспрессия мутантного белка р53 ядрами большинства клеток опухоли, х160

доказан прямой генотоксический эффект эстрогенных метаболитов [1]. Вcl-2-позитивные опухоли в основном несли PR, однако в отношении ER картина была мозаичной и большинство опухолей не экспрессировали ER. Отсутствие ER в эндометриоидной аденокарциноме тела матки сопровождается нарастанием рецидивов с 12,7 до 29 % и в целом связано с более неблагоприятным прогнозом [8]. Таким образом, совокупность полученных результатов и данных литературы позволяет предположить более неблагоп-

Н.Г. КРИЦКАЯ, Н.В. БОЧКАРЕВА, И.В. КОНДАКОВА, Л.А. КОЛОМИЕЦ, А.Л. ЧЕРНЫШОВА, О.В. САВЕНКОВА, А.Б. МУНТЯН риятный прогноз у группы больных с экспрессией Bcl-2, умеренной и высокой плотностью микрососудов в опухоли, отсутствием ER и высокой активностью стероид сульфатазы.

В то же время ряд клинических случаев полностью не укладывается в данную схему. В нашей клинической практике встретилась больная Н., 52 года. Поступила в НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН с диагнозом рак эндометрия. По данным морфологического исследования соскоба эндометрия на фоне железисто-фиброзного полипа выявлен участок умереннодифференцированной аденокарциномы. Из анамнеза выявлено, что в течение 2 мес беспокоят сукровичные выделения из половых путей на фоне менопаузы 2 лет. В анамнезе у пациентки 11 беременностей, 4 родов и 7 абортов. 22.02.05 выполнена операция – экстирпация матки с придатками. Гистологическое заключение: умереннодифференцированная аденокарцинома эндометрия на фоне железисто-фиброзного полипа без инвазии в миометрий. Активность стероид сульфатазы в опухоли составила 50 фмоль эстрон сульфата/мг белка в час. В опухоли выявлена высокая экспрессии ER и PR, Bcl-2, p53 и высокая плотность сосудов (рис. 1а–г). Таким образом, у больной выявлено сочетание прогностически благоприятных (наличие ER и PR), неблагоприятных факторов (экспрессия р53 и высокая плотность сосудов) и потенциально неблагоприятных факторов (экспрессия Bcl-2 и высокая активность стероид сульфатазы). Больная жива в течение 19 мес после проведения оперативного вмешательства без признаков рецидивов и метастазов.

Сочетание высокого уровня ангиогенеза в опухоли и экспрессии мутантного р53 является прогностически неблагоприятным сочетанием в отношении РЭ (Чумаков П.М., 2000; Захарцева Л.М., 2001; Suvridis E., 2001; Giatromanolaki A., 2001; Szymans-ky W., 2003;Saad R.S., 2003; Osmanagaoglu M.A., 2005). Однако такое сочетание в нашем исследовании наблюдалось достаточно редко, поскольку большинство опухолей эндометрия не экспрессировали мутантный р53. По данным ряда авторов, c высоким уровнем неоангиогенеза и низкой выживаемостью коррелировало отсутствие экспрессии Bcl-2 [14]. Представляем наиболее типичный клинический случай сочетания молекулярно-биологических маркеров и активности ферментов метаболизма эстрогенов в опухолях эндометрия.

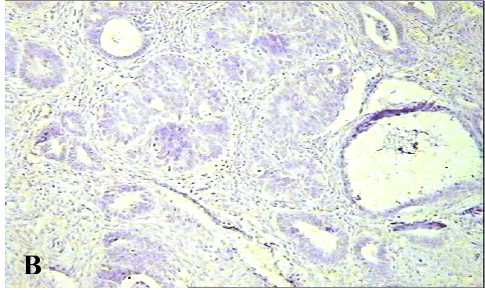

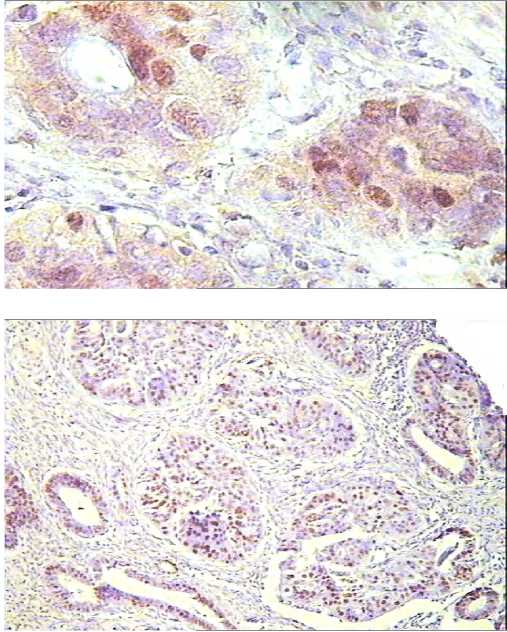

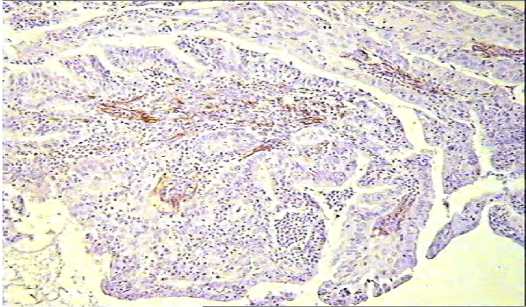

Больная К., 69 лет. Поступила в НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН с диагнозом РЭ. По данным морфологического исследования соскоба эндометрия – умереннодифференцированная аденокарцинома. Из анамнеза выявлено, что в течение 6 мес беспокоят сукровичные выделения из половых путей на фоне менопаузы 19 лет. В анамнезе у пациентки 12 беременностей, 2 родов и 10 абортов. Из сопутствующей экстра- генитальной патологии у пациентки выявлены ожирение III степени и гипертоническая болезнь II стадии. 12.01.05 выполнена операция – экстирпация матки с придатками. Гистологическое заключение: умереннодифференцированная аденокарцинома эндометрия с инвазией в миометрий до 5 мм. Активность стероид сульфатазы в опухоли составила 278 фмоль эстрон сульфата/мг белка в час, ароматазы – 4 фмоль андростендиона/мг белка в час, КОМТ – 245 нмоль гваякола/мг белка в час, ГТ – 343 мкмоль ХДНБ-SH/мг белка в минуту. В опухоли выявлена высокая экспрессии ER и PR, Bcl-2 и хорошо развитая сеть микрососудов (рис. 2а–в, д). Экспрессии мутантного р53 в опухоли не выявлено (рис. 2г). Больная жива в течение 19 мес после проведения хирургического этапа комбинированного лечения без признаков рецидивов и метастазов.

Хотя традиционно РЭ считают гормонозависимым заболеванием, и известно, что эстроген-инду-цированная экспрессия фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и эндометриальной тимидинфосфори-лазы выявляется с высокой частотой в высокодифференцированных опухолях эндометрия, а эстрогены в эндометрии индуцируют синтез специфического рецептора VEGF – flk-1 [3], однако в литературе практически отсутствуют данные об активности ферментов метаболизма эстрогенов в опухолях с различной интенсивностью ангиогенеза. По данным наших исследований, в злокачественных новообразованиях эндометрия существует четкая взаимосвязь между экспрессией антиапоптотического белка Bcl-2, ангиогенезом, экспрессией ER- и PR-рецепторов и активностью стероид сульфатазы.

Таким образом, в 31 опухоли эндометрия изучена экспрессия онкосупрессорного протеина р53, про- и антиапоп-тотических белков Bax и Bcl-2, а также рецепторов эстрогенов (ER) и прогестерона (PR) и плотность микрососудов в опухолях иммуногистохимическими методами. В этих же опухолях была оценена активность ферментов синтеза и метаболизма эстрогенов (ароматазы, стероид сульфатазы, суммарной эстроген 2/4-гидроксилазной активности, КОМТ и ГТ) радиометрическими, радиоферментативны-ми и спектрофотометрическими методами. Проведенное исследование показало наличие взаимосвязи между экспрессией антиапоптотического протеина Bcl-2, интенсивностью неоангиогенеза, экспрессией ER и PR и активностью стероид сульфатазы в злокачественных новообразованиях эндометрия. Результаты являются основой для дальнейших исследований, посвященных индивидуальному прогнозированию течения РЭ и формированию группы повышенного риска на основании определения комплекса иммуно-

Взаимосвязь апоптоза и неоангиогенеза с активностью ферментов метаболизма эстрогенов в опухолях эндометрия

Рис. 2. Микрофото. Умереннодифференцированная аденокарцинома тела матки у больной К.: а) экспрессия ядрами опухолевых клеток рецепторов эстрогенов, х160; б) иммунореактивность опухоли к рецепторам прогестерона, х160; в) позитивная реакция клеток опухоли с антителами к Bcl-2, х160; г) отсутствие реакции к мутантному белку р53 в ядрах опухолевых клеток, х160

гистохимических маркеров и активности некоторых ферментов метаболизма эстрогенов.