Взаимосвязь аргирофильных белков ядрышкообразующих районов и антигена Ki-67 с клинико-морфологическими параметрами и выживаемостью при аденокарциноме легкого

Автор: Кобяков Д.С., Климачев В.В., Авдалян А.М., Бобров И.П., Лазарев А.Ф.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 5 (59), 2013 года.

Бесплатный доступ

Исследованы аргирофильные белки, ассоциированные с ядрышкообразующими районами (Ag-ЯОР-белки) и антиген Ki-67 в аденокарциноме легкого. Определяли опухоли с низким и высоким содержанием Ag-ЯОР-белков и индекса метки (ИМ) Ki-67. Содержание Ag-ЯОР-белков имело связь с показателями Т, N, размером опухоли до 3 см и более, стадией заболевания. Выживаемость больных аденокарциномой легкого лучше при опухолях с низким содержанием Ag-ЯОР-белков или ИМ Ki-67. Высокая выживаемость связана с низким содержанием Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67, низкая – с высоким содержание Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67, промежуточная – с противоположными значениями содержания Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67. Размер опухоли, показатель N и содержание Ag-ЯОР-белков имели независимое влияние на прогноз выживаемости больных. При аденокарциноме легкого без метастазов в лимфатические узлы выживаемость связана с размером опухоли, при наличии метастазов – с содержанием Ag-ЯОРбелков. Взаимное исследование Ag-ЯОР-белков и антигена Ki-67 имеет дифференциально-диагностическое и прогностическое значение при аденокарциноме легкого.

Аргирофильные белки ядрышкообразующих районов, аденокарцинома легкого

Короткий адрес: https://sciup.org/14056366

IDR: 14056366 | УДК: 616.24-006.66

Текст научной статьи Взаимосвязь аргирофильных белков ядрышкообразующих районов и антигена Ki-67 с клинико-морфологическими параметрами и выживаемостью при аденокарциноме легкого

Аденокарцинома легких составляет не менее трети от всех гистологических типов неоплазии этой локализации. Отдаленные результаты лечения больных аденокарциномой легкого остаются неудовлетворительными. В настоящее время поиску морфологических параметров, связанных с выживаемостью больных аденокарциномой легкого, посвящено небольшое число работ, что требует дальнейшего изучения и уточнения [2].

Пролиферация – основополагающий процесс в возникновении и развитии опухоли, а также фактор прогноза ее биологического поведения. Существуют определенные трудности в достоверной оценке пролиферативного потенциала опухоли, поскольку пролиферация включает в себя не только количество пролиферирующих клеток (пролиферативная активность, фракция роста), но и скорость прохождения клеткой фаз митоза (продолжительность клеточного цикла) [27]. Наиболее доступным тестом оценки пролиферативной активности является иммуногистохимическое определение уровня антигена Ki-67 [4, 23]. В многочисленных исследованиях показана связь этого маркера с определенными фазами митоза и прогнозом опухоли [6, 13, 27].

Исследование аргирофильных белков, ассоциированных с ядрышкообразующими районами (Ag-ЯОР-белков) является общепризнанным маркером скорости клеточного цикла. До 75 % окрашивания Ag-ЯОР-белков составляют два главных аргирофильных белка С23 (нуклеолин) и В23 (нуклеофозмин), играющих важнейшую роль в синтезе рибосомальной РНК [22]. Эти белки выявляются в ядрах клеток на протяжении всего клеточного цикла, количественно увеличиваясь в 1,5–3 раза в S- и G2-фазы [24]. Показана обратная зависимость между количественным содержанием Ag-ЯОР-белков и длительностью клеточного цикла [7], временем удвоения опухоли [10, 17, 18, 26]. Анализ литературы показал противоречивый характер связи антигена Ki-67 и Ag-ЯОР-белков с клинико-морфологическими параметрами и выживаемостью больных злокачественными опухолями [3, 6, 8, 16, 19, 21]. Кроме того, отсутствуют работы, уточняющие взаимную связь антигена Ki-67 и Ag-ЯОР-белков в ядрах клеток с клиникоморфологическими параметрами и выживаемостью при аденокарциноме легкого.

Цель исследования – оценка уровня антигена Ki-67 и содержания Ag-ЯОР-белков во взаимосвязи с клинико-морфологическими параметрами и выживаемостью при аденокарциноме легкого.

Материал и методы

Исследованы 97 операционных материалов аденокарциномы легкого, полученных за период с 2007 по 2009 г. в Алтайском краевом онкологическом диспансере (случаи с М1 и множественными опухолями исключены из исследования). Патоги-стологическая характеристика опухолей определена согласно критериям ВОЗ [25]. Средний возраст пациентов составил 60 лет (35–75 лет), 69 мужчин и 28 женщин.

Фрагменты ткани фиксировали 18–24 ч в 10 % нейтральном забуференном формалине. После стандартной проводки операционного материала готовили гистологические срезы толщиной 4 мкм. Препараты окрашивали гематоксилином и эозином, ШИК-реактивом/альциановым синим, по Крейбер-гу. Иммуногистохимическим методом определяли антиген Ki-67 (клон MIB-1), цитокератины 7 (клон SP52) и 20 (клон SP33) в автоматическом стейнере Ventana XT. Определяли индекс метки (ИМ) Ki-67 – количество положительно окрашенных клеток от общего количества подсчитанных клеток (в процентах). В каждом случае исследовали 1000 клеток в 5–7 полях зрения, при ×400. Так как распределение ИМ Ki-67 в аденокарциноме легкого было непараметрическим, то меру центральной тенденции представляли в виде медианы, которая составила 20 % (интерквартильный интервал 11–38 %). Это значение считали пороговым, что согласуется с данными литературы [13]. Соответственно, случаи с ИМ Ki-67 20 % и более считались с высоким ИМ Ki-67 (+Ki-67), до 20 % – с низким (-Ki-67).

Для изучения Ag-ЯОР-белков срезы окрашивали азотнокислым серебром по одностадийной методике [20]. Перед окрашиванием срезы автоклавировали при 120 °С 20 мин, в 0,01 М цитратном буфере (рН – 6,0) [5]. Докрашивание ядер не проводили, срезы заключали в канадский бальзам. В каждом случае определяли площадь Ag-ЯОР-белков (в мкм2) в ядрах 100–120 случайно выбранных клеток с 10–15 цифровых изображений, полученных с соответствующих полей зрения микроскопа при ×1000 (объектив ×100, 1,25, oil). Компьютерный анализ изображений проводили в программе ImageJ 1.42. Для исключения ошибки измерений гранулы размером менее 0,1 мкм² исключены из анализа.

В качестве внутреннего контроля окрашивания использовали площадь Ag-ЯОР-белков в ядрах малых лимфоцитов [11]. Находили индекс площади Ag-ЯОР-белков – частное от деления площадей Ag-ЯОР-белков в клетке опухоли и малом лимфоците. Так как распределение индекса площади Ag-ЯОР-белков в аденокарциноме легкого было параметрическим, то меру центральной тенденции представляли в виде среднего значения, которое составило 6,05 (стандартное отклонение 1,78). По аналогии с оценкой ИМ Ki-67 случаи с индексом площади Ag-ЯОР-белков 6,05 и более считались с высоким содержанием Ag-ЯОР-белков (+Ag-ЯОР), до 6,05 – с низким (-Ag-ЯОР).

Статистический анализ полученных данных осуществляли в программе STATISTICA 6.0. При проверке статистических гипотез применяли двусторонний точный критерий Фишера для таблиц 2×2, коэффициент корреляции рангов Спирмена (r). Определяли общую скорректированную выживаемость больных за пятилетний период после операции, использовали метод Каплана–Мейера, логарифмический ранговый тест, регрессионную модель Кокса. Достоверность полученных критериев оценивали при р<0,05.

Результаты и обсуждение

В аденокарциноме легкого (АКЛ) найдена слабая корреляция между индексом площади

Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67 (r=0,32, р<0,001). Кросс-табулированное распределение случаев аденокарциномы легкого с высоким и низким содержанием Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67 в зависимости от морфологических параметров опухоли представлено в табл. 1.

Отмечалось значимое увеличение количества случаев с +Ag-ЯОР в группе опухолей с Т2 и Т3 по сравнению с Т1 – 34 (53 %) и 8 (24 %) случаев соответственно (р=0,02). Однако при исследовании ИМ Ki-67 статистически значимых отличий в этих группах не получено – 35 (54 %) и 16 (50 %) соответственно. В аденокарциноме легкого с размером первичной опухоли более 3 см количество случаев с +Ag-ЯОР больше, чем в опухоли менее 3 см, – 31 (61 %) и 11 (24 %) случаев соответственно (р<0,001). Также количество случаев с +Ki-67 больше в опухолях размером более 3 см по сравнению с небольшими опухолями – 31 (61 %) и 20 (44 %) соответственно, однако различия статистически не значимы. Количество случаев с +Ag-ЯОР достоверно больше в группе опухолей с наличием метастазов в лимфатические узлы по сравнению с опухолями без метастазов – 22 (61 %) и 20 (33 %) соответственно (р=0,01). Количество случаев с +Ki-67 достоверно не отличается между этими группами – 22 (61 %) и 29 (48 %) соответственно. При АКЛ II и III стадий количество распределение случаев с высоким и низким содержанием ag-яор-белков и ИМ Ki-67 в аденокарциноме легкого

Таблица 1

|

Характеристика |

Количество случаев |

-Ag-ЯОР |

+Ag-ЯОР |

||

|

-Ki-67 |

+Ki-67 |

-Ki-67 |

+Ki-67 |

||

|

Первичная опухоль |

|||||

|

Т 1 |

32 (33 %) |

12 (38 %) |

12 (38 %) |

4 (12 %) |

4 (12 %) |

|

Т 2 и Т 3 |

65 (67 %) |

21 (32 %) |

10 (15 %) |

9 (14 %) |

25 (39 %) |

|

<3 см |

46 (47 %) |

20 (43 %) |

15 (33 %) |

6 (13 %) |

5 (11 %) |

|

>3 см |

51 (53 %) |

12 (23 %) |

8 (16 %) |

8 (16 %) |

23 (45 %) |

|

Лимфатические узлы |

|||||

|

N- |

61 (63 %) |

24 (39 %) |

17 (28 %) |

8 (13 %) |

12 (20 %) |

|

N+ |

36 (37 %) |

9 (25 %) |

5 (14 %) |

5 (14 %) |

17 (47 %) |

|

Стадия заболевания |

|||||

|

I |

54 (56 %) |

23 (43 %) |

14 (26 %) |

6 (11 %) |

11 (20 %) |

|

II и III |

43 (44 %) |

10 (23 %) |

8 (19 %) |

7 (16 %) |

18 (42 %) |

|

Степень дифференцировки |

|||||

|

высокая |

17 (18 %) |

12 (70 %) |

2 (12 %) |

3 (18 %) |

- |

|

умеренная и низкая |

80 (82 %) |

21 (26 %) |

20 (25 %) |

10 (13 %) |

29 (36 %) |

случаев с +Ag-ЯОР достоверно больше, чем при I стадии, – 25 (58 %) и 17 (31 %) соответственно (р=0,01). Количество случаев с +Ki-67 достоверно не отличается между этими группами – 26 (61 %) и 25 (46 %) соответственно. Количество случаев с +Ag-ЯОР и +Ki-67 больше в группе умерено- и низкодифференцированных АКЛ по сравнению с высокодифференцированными опухолями: для Ag-ЯОР-белков – 39 (49 %) и 3 (18 %), для ИМ Ki-67 – 49 (61 %) и 2 (12 %) случая соответственно. Однако сравнение этих данных статистическими методами не корректно ввиду единичных наблюдений.

Содержание Ag-ЯОР-белков в аденокарциноме легкого имело слабую корреляцию с показателем Т (r=0,31, р=0,01), размером первичной опухоли до 3 см и более (r=0,36, р<0,001), показателем N (r=0,34, р=0,006) и стадией заболевания (r=0,33, р=0,008). ИМ Ki-67 не имел взаимосвязи с вышеперечисленными показателями. Степень дифференцировки АКЛ имела слабую корреляцию с содержанием Ag-ЯОР-белков (r=-0,31, р=0,01) и ИМ Ki-67 (r=0,39, р<0,001). На ранних стадиях аденокарциномы легкого (Т1, размер опухоли менее 3 см, N0, стадия I) содержание Ag-ЯОР-белков в клетках опухоли меньше по сравнению с последующими стадиями процесса. Также в опухолях без солидизации (высокодифференцированные) по сравнению с опухолями с разной степенью солидизации (умеренно- и низкодифференцированные) минимально содержание Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67. Таким образом, имелась связь активности ядрышковых организаторов с клинико- морфологическими параметрами аденокарциномы легкого (в отличие от антигена Ki-67, где связь отсутствовала), что указывает на связь опухолевой прогрессии с рибосомальным синтезом клетки.

На основании полученных данных выделены 4 типа аденокарциномы легкого в зависимости от содержания Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67 (табл. 2). С выделенными типами опухолей наблюдалась слабая корреляция основных морфологических параметров аденокарциномы легкого: показателя T (r=0,31, р=0,01), размера опухоли до 3 см и более (r=0,36, р<0,001), показателя N (r=0,31, р=0,01), стадии процесса (r=0,30, р=0,03) и отсутствие корреляции со степенью дифференцировки опухоли.

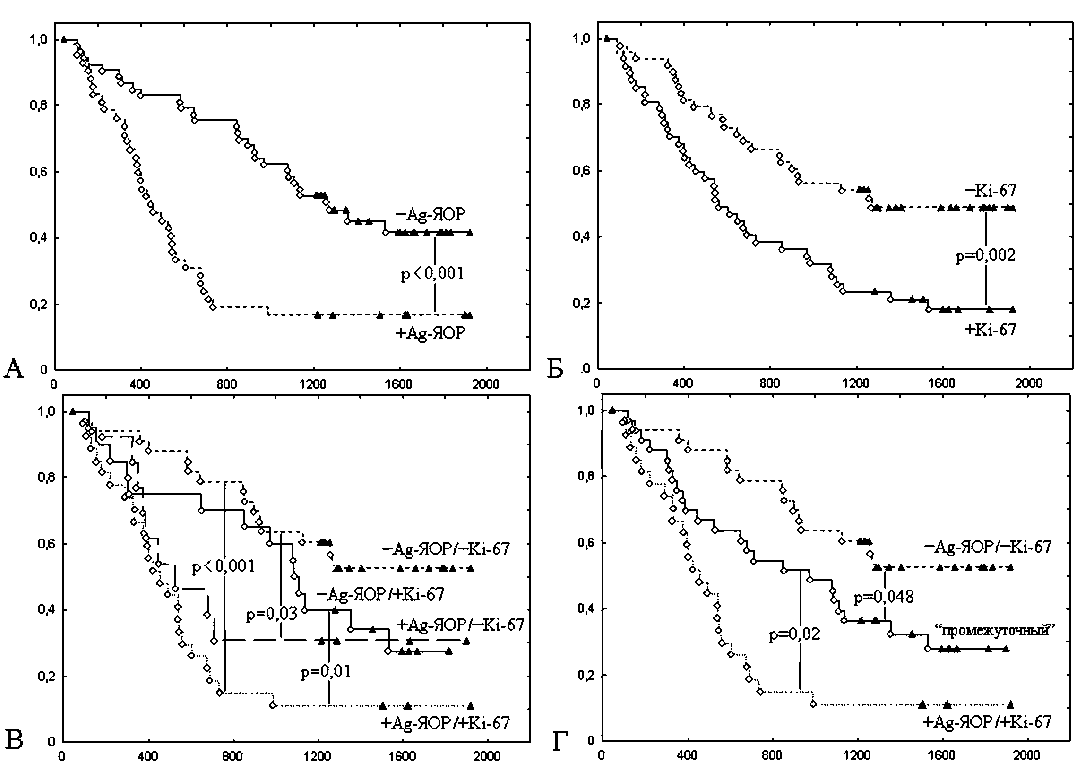

Общая скорректированная выживаемость больных аденокарциномой легкого за пятилетний период после операции составила 30,4 ± 5,3 %. Выживаемость больных аденокарциномой легкого имела статистически значимое отличие в зависимости от содержания Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67 (табл. 2, рис. 1а, б). Наблюдалось последовательное уменьшение выживаемости от 1-го типа опухолей ко 2, 3 и 4-му типу. Статистически значимые отличия выживаемости больных получены только между 1 и 4-м, 1 и 3-м, 4 и 2-м типами (табл. 2, рис. 1в). Исходя из полученных данных 2-й и 3-й типы аденокарциномы легкого объединены в «промежуточный» тип, в котором содержание Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67 имели противоположные значения (-Ag-ЯОР/+Ki-67 и +Ag-ЯОР/-Ki-67). Выживаемость больных с «промежуточным» типом опухолей статистически значимо отличалась от

Таблица 2

Содержание ag-яор-белков, ИМ Ki-67 и пятилетняя общая скорректированная выживаемость больных с аденокарциномой легкого

|

Характеристика |

Количество случаев |

Пятилетняя общая скорректированная выживаемость |

|

Содержание Ag-ЯОР-белков |

||

|

Низкое |

55 (57 %) |

39,0 ± 8,2 % |

|

Высокое |

42 (43 %) |

13,1 ± 5,6 % |

|

Уровень ИМ Ki-67 |

||

|

Низкий |

46 (47 %) |

44,6 ± 8,4 % |

|

Высокий |

51 (53 %) |

16,7 ± 6,1 % |

|

Тип опухоли по содержанию Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67 |

||

|

1-й тип: -Ag-ЯОР/-Ki-67 |

33 (34 %) |

46,5 ± 10,8 % |

|

2-й тип: -Ag-ЯОР/+Ki-67 |

22 (23 %) |

33,6 ± 10,9 % |

|

3-й тип: +Ag-ЯОР/-Ki-67 |

13 (13 %) |

15,0 ± 11,7 % |

|

4-й тип: +Ag-ЯОР/+Ki-67 |

29 (30 %) |

6,9 ± 5,1 % |

|

«Промежуточный» тип |

35 (36 %) |

24,9 ± 9,0 % |

Рис. 1. Графики выживаемости по Каплану–Мейеру больных аденокарциномой легкого: А) с низким и высоким содержанием Ag-ЯОР-белков; Б) с низким и высоким ИМ Ki-67; В) четырех типов опухоли (по взаимному содержанию Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67); Г) трех типов опухоли (по взаимному содержанию Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67). По оси абсцисс – время жизни (в днях), по оси ординат – доля выживших больных

опухолей 1-го и 4-го типов и имела промежуточное значение (табл. 2, рис. 1г).

При проведении многомерного регрессионного анализа показатель Т, степень дифференцировки, ИМ Ki-67, данные о выделении четырех или трех типов опухолей (по взаимному содержанию Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67) не имели влияния на выживаемость больных аденокарциномой легкого. Большее влияние на выживаемость имели размер опухоли по сравнению с показателем Т (χ2=46,6 и χ2=42,8 соответственно), а также сочетание размера опухоли и показателя N по сравнению со стадией процесса (χ2=46,6 и χ2=45,2 соответственно). Таким образом, три критерия – размер опухоли (до 3 см или более), показатель N (отсутствие или наличие лимфогенных метастазов), содержание Ag-ЯОР-белков (низкое или высокое) – имели независимое влияние на выживаемость больных аденокарциномой легкого, из которых показатель N имел наибольшее значение (табл. 3). Исходя из этого, исследовано влияние на выживаемость размера опухоли и содержания Ag-ЯОР-белков в опухолях в зависимости от состояния лимфатических узлов. При АКЛ без метастазов в лимфоузлы (N-) выживаемость больных была связана с размером опухоли (χ2=15,6, р<0,001), и наоборот, при их поражении – только с содержанием Ag-ЯОР-белков (χ2=8,2, р=0,02) (табл. 3).

Выживаемость больных аденокарциномой легкого с -Ag-ЯОР или -Ki-67 достоверно выше, чем у пациентов с опухолями с +Ag-ЯОР или +Ki-67. Такая корреляция активности ядрышковых организаторов и количества Ki-67 положительных клеток с выживаемостью больных злокачественной опухолью прослежена и в других исследованиях [6, 8, 19, 21, 27]. Взаимосвязь активности ядрышковых организаторов с выживаемостью больных карциномой разных органов и гистогенеза значительно чаще прослеживается при определении площади Ag-ЯОР-белков с помощью компьютерного анализа изображений, чем при визуальном подсчете количества Ag-ЯОР-белков.

В зависимости от содержания Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67 выделены 4 типа аденокарциномы легкого и найдено последовательное уменьшение выживаемости в ряду: -Ag-ЯОР/-Ki-67, -Ag-ЯОР/+Ki-67, +Ag-ЯОР/-Ki-67, +Ag-ЯОР/+Ki-67. Сходные актуариальные кривые выживаемости, на основе взаимного содержания Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67, получены при исследовании рака молочной железы [15]. Н.Т. Райхлин и др. [3] в исследовании 20 «малых» раков легкого (размером до 3 см) показали, что для больных с продолжительностью жизни 3–5 лет характерен тип -Ag-ЯОР/+Ki-67, а с продолжительностью жизни до 2 лет характерен тип +Ag-ЯОР/-Ki-67. В нашем исследовании не получено статистически значимых отличий в выживаемости больных аденокарциномой легкого типов -Ag-ЯОР/+Ki-67 и +Ag-ЯОР/-Ki-67. Поэтому эти два типа были объединены в один (с противоположными значениями содержания Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67), в котором выживаемость достоверно отличалась от -Ag-ЯОР/-Ki-67 типа и +Ag-ЯОР/+Ki-67 типа и имела промежуточное значение.

При проведении многомерного регрессионного анализа три фактора – размер опухоли, состояние лимфатических узлов, содержание Ag-ЯОР-белков – имели независимое влияние на показатель выживаемости больных. Многочисленные исследования, посвященные изучению активности ядрышковых организаторов в злокачественных опухолях, также указывают, что содержание Ag-ЯОР-белков является независимым фактором прогноза [9, 19]. В аденокарциноме легкого с отсутствием метастазов в лимфатические узлы выживаемость больных была связана с размером опухоли, а при наличии метастазов – с содержанием Ag-ЯОР-белков. Вероятно, показатели выживаемости больных АКЛ без лимфогенной диссеминации связаны со скоростью роста первичной опухоли (локальным увеличением размера), а с появлением поражения лимфоузлов – со скоростью клеточного цикла раковых клеток как в первичной опухоли, так и в метастазах.

Таким образом, взаимное определение содержания Ag-ЯОР-белков и ИМ Ki-67 имеет дифференциально-диагностическое и прогностическое значение при аденокарциноме легкого.

Выводы

-

1. В аденокарциноме легкого содержание Ag-ЯОР-белков связано с клинико-

Таблица 3

регрессионный анализ по Коксу и факторы прогноза при аденокарциноме легкого

Фактор прогноза

β

Стандартная ошибка

р

Показатель N

1,06

0,26

0,00006

Размер опухоли

0,78

0,27

0,01

Содержание Ag-ЯОР-белков

0,71

0,29

0,03

Отсутствие лимфогенных метастазов (N-)

Размер опухоли

1,36

0,40

0,0008

Содержание Ag-ЯОР-белков

0,33

0,39

0,40

Наличие лимфогенных метастазов (N+)

Размер опухоли

0,26

0,36

0,47

Содержание Ag-ЯОР-белков

1,10

0,47

0,02

-

2. Выживаемость больных аденокарциномой легкого с низким содержанием Ag-ЯОР-белков или ИМ Ki-67 лучше, чем у пациентов с высоким содержанием Ag-ЯОР-белков или ИМ Ki-67.

-

3. Выживаемость больных аденокарциномой легкого высокая с типом -Ag-ЯОР/-Ki-67, низкая – с типом +Ag-ЯОР/+Ki-67, промежуточная с типами -Ag-ЯОР/+Ki-67 и +Ag-ЯОР/-Ki-67.

-

4. Размер опухоли, состояние лимфатических узлов, содержание Ag-ЯОР-белков – независимые факторы прогноза при аденокарциноме легкого. В аденокарциноме легкого с отсутствием метастазов в лимфатические узлы выживаемость больных связана с размером опухоли, а при наличии метастазов – с содержанием Ag-ЯОР-белков.

морфологическими параметрами по системе TNM: показателями Т, N, размером первичной опухоли до 3 см и более, стадией заболевания.