Взаимосвязь индивидуально-типологических и индивидуально-психологических факторов социальной дезадаптации улиц с доклиническим и клиническим уровнем психических расстройств

Автор: Дубинский А.А., Ковалева М.Е., Ионов А.И.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 11-1 (27), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены результаты исследования взаимосвязи индивидуально-типологических и индивидуально-психологических факторов социальной дезадаптации у лиц с доклиническим и клиническим уровнем психических расстройств. С помощью дескриптивных статистик и корреляционного анализа было выявлено, что высокие значения переменных, отражающих выраженность патохарактерологических особенностей у лиц с клиническим уровнем психических расстройств отрицательно коррелировали с параметрами саморегуляции, самоконтролем и положительно - с агрессивностью и активацией стремления к цели и поощрению. В группе лиц с доклиническим уровнем психических расстройств выраженность патохарактерологических черт была связана с несвязанностью этапов процесса саморегуляции, низкой импульсивностью и эгоцентризмом и высокой мотивационной активацией поведения и агрессивностью. В группе лиц условной нормы с нормосообразным поведением были выявлены отрицательные связи высоких значений параметров саморегуляции поведения с параметрами активации поведения, стремлением к риску, импульсивностью, агрессивностью, патохарактерологическими особенностями.

Социальная дезадаптация, расстройства личности, доклинический, клинический уровень, психические расстройства, факторы риска, индивидуально-психологические, индивидуально-типологические особенности

Короткий адрес: https://sciup.org/140280352

IDR: 140280352

Текст научной статьи Взаимосвязь индивидуально-типологических и индивидуально-психологических факторов социальной дезадаптации улиц с доклиническим и клиническим уровнем психических расстройств

Высокая цена последствий социальной дезадаптации лиц с психическими расстройствами определяет необходимость уточнения психологических факторов риска социальной дезадаптации у лиц, как с доклиническим, так и клиническим уровнем расстройств [1]. Значимость и актуальность исследования факторов социальной дезадаптации на разных уровнях организации психики у лиц с расстройствами личности связана, во-первых, с высокой распространенностью данной категории психических больных в популяции (10-12%). Социальная дезадаптация лиц с расстройствами личности растет с возрастом и продолжительностью заболевания. По мере увеличения срока длительности заболевания количество пациентов с социальной дезадаптацией достигает в среднем 90%. Во-вторых, за период 2006-2016 гг. отмечается, значительный рост количества лиц с расстройствами личности, совершивших правонарушения (в среднем на 5% в год). При этом, существенный удельный вес (более 50%) преступлений носит агрессивно-насильственный характер. По данным за 2015 г. процент лиц с расстройствами личности относительно всех правонарушителей с психическими расстройствами, признанными вменяемыми составил 16,5% [2].

Следует отметить, что до настоящего времени недостаточно исследована взаимосвязь между индивидуально-типологическими и индивидуальнопсихологическими факторами риска социальной дезадаптации, в том числе приводящей к противоправному поведению, у лиц с расстройствами личности, а также у лиц условной нормы с доклиническим уровнем расстройств, что и определило цель настоящего исследования.

Материалы и методы исследования

Обследовано 50 лиц мужского пола (средний возраст - 27,2±11,6 года). В основную группу вошли 17 лиц с расстройствами личности (F60-61) (группа с психическими расстройствами клинического уровня) с различным криминальным анамнезом (средний возраст -33,9±13,2 года). Группу срав- нения составили: 1) 16 лиц с доклиническим уровнем психических расстройств с различным криминальным анамнезом (средний возраст – 30,3±13,1 года); 2) 17 лиц с нормосообразным поведением и отсутствием симптомов доклинического уровня (группа условной нормы) (средний возраст – 28,9±8,3 года).

Эмпирическое исследование проводилось на базе ГБУЗ «ПКБ №5 ДЗМ», ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России. Критериями включения в исследование являлись : наличие верифицированного психиатрического диагноза, отсутствие острой психотической симптоматики и дементных состояний, согласие на участие в исследовании. В методический комплекс вошли следующие методики:

-

1. «Интернациональная оценка расстройств личности» – International Personality Disorder Examination (IPDE) (Loranger A.W., Janca A., Sartorius N., 2007; Ассанович М.А., Дерман Е.В., 2014), включающая шкалы: параноидное, шизоидное, диссоциальное, эмоционально-неустойчивое импульсивный тип, эмоционально-неустойчивое пограничный тип, истерическое, ананкаст-ное, тревожное и зависимое РЛ.

-

2. Опросник самоконтроля (Grasmick H., 1993; адаптация Булыгиной В.Г., Абдразяковой А.М., 2008).

-

3. Опросник К. Карвера-Т. Уайта BIS/BAS (1994), стандартизированный Г.Г. Князевым и Е.Р. Слободской (2007), содержащий шкалы: торможение поведения (BIS); развлекательная активация (BAS Fun); активация, направленная на с достижение цели (BAS Drive); активация, связанная со стремлением к поощрению и вознаграждению (BAS Reward).

-

4. Опросник агрессивности А. Басса и М. Пери (1992), адаптация С.Н. Ениколопова, Н.П. Цибульского (2007), диагностирующий склонность к физической агрессии, враждебности и гневу.

-

5. Опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой (1989).

-

6. Тест нервно-психической адаптации И.Н. Гурвича (1992).

Статистическая обработка данных производилась с использованием описательных статистик (анализ средних значений) и корреляционного анализа (r-Пирсона).

Результаты и обсуждение

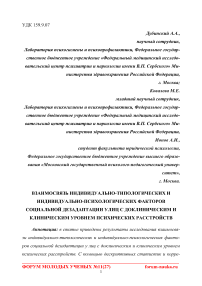

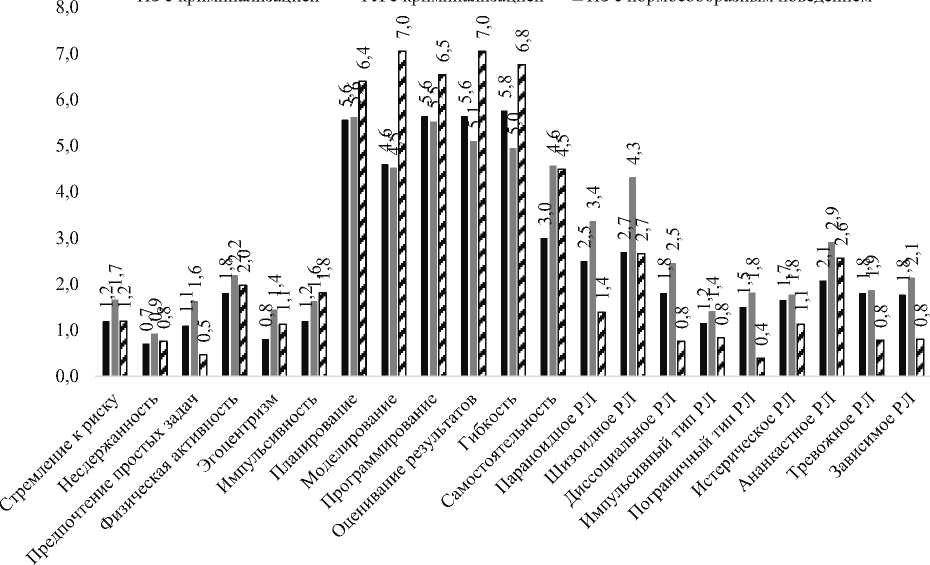

Посредством дескриптивной статистики индивидуально-типологических и индивидуально-психологических особенностей в группах обследуемых в зависимости от степени выраженности психической патологии и наличия криминального анамнеза было выявлено следующее (рис. 1, 2).

Среди лиц с расстройствами личности с криминальным анамнезом преобладала высокая активация поведения, направленная на достижение желаемой цели, стремление к вознаграждению и поощрению и низкая активация системы торможения поведения. У лиц данной группы были выявлены нарушения самоконтроля в виде несдержанности, эгоцентризма, стремления к риску и предпочтения простых задач, высокая агрессивность, в частности: враждебность, гневливость и физическая агрессия, а также выраженность характерологических особенностей, свойственных параноидному, шизоидному, диссоциальному, эмоционально-неустойчивому (импульсивный и пограничный тип), ананкастному и зависимому типу расстройства личности. Кроме того, в группе с клиническим уровнем психических расстройств был установлен низкий общий уровень и ригидность процесса саморегуляции поведения с нарушением ее этапов: программирование, моделирование, оценивание результатов.

Лицам с доклиническим уровнем психических расстройств с криминальным анамнезом была характерна низкая импульсивность и низкий эгоцентризм в структуре самоконтроля, а также несвязанность этапов процесса саморегуляции.

Лица условной нормы с нормосообразным поведением отличались выраженностью системы активации торможения поведения, высокой саморегуляцией поведения, импульсивностью, низким предпочтением простых задач в структуре самоконтроля, низкой гневливостью, враждебностью, физической агрессией, а также низкими значениями выраженности характерологических черт, свойственных параноидному, диссоциальному, эмоциональнонеустойчивому (импульсивный и пограничный тип), истерическому, тревожному и зависимому типу расстройства личности.

Рис. 1. Средние значения индивидуально-типологических и индивидуально-психологических показателей в группах с различной степенью выраженности психических расстройств и наличием криминального анамнеза

Рис. 2. Средние значения индивидуально-типологических и индивидуально-психологических показателей в группах с различной степенью выраженности психических расстройств и наличием криминального анамнеза ( продолжение )

Следующим этапом анализа стало выявление взаимосвязей между индивидуально-типологическими и индивидуально-психологическими особенностями в группах в зависимости от наличия криминального анамнеза и степени выраженности психической патологии (корреляционный анализ r-Пирсона).

В группе лиц с расстройствами личности с криминальным анамнезом были выявлены следующие корреляционные связи. Параметр «моделирование» имел отрицательные связи со стремлением к риску (r= -0,663; p=0,001), физической агрессией (r= -0,615; p=0,003), враждебностью (r= -0,508;

p=0,019), общим баллом агрессии (r= -0,633; p=0,002). Переменная «программирование» отрицательно коррелировала со стремлением к риску (r= -0,602; p=0,004) и импульсивностью (r= -0,496; p=0,022). Параметр «планирование» был отрицательно связан с эгоцентризмом (r= -0,553; p=0,009). Параметр «сцепленность этапов процесса саморегуляции» положительно корре- лировал с предпочтением простых задач (r=0,499; p=0,021) и импульсивностью (r=0,536; p=0,012) в структуре самоконтроля.

Переменная «несдержанность» была отрицательно связана с оцениванием результатов (r= -0,597; p=0,004) и общим уровнем саморегуляции (r= -0,653; p=0,001). Параметр «стремление к риску» был положительно связан с общим баллом агрессии (r=0,501; p=0,008).

Параметры, диагностирующие выраженность характерологических черт, имели следующие взаимосвязи с исследуемыми переменными. Параметр, отражающий выраженность характерологических черт, свойственных параноидному расстройству личности был отрицательно связан со стремлением к риску (r= -0,601; p=0,003), моделированием (r= -0,525; p=0,014), положительно - с физической агрессией (r=0,520; p=0,013), враждебностью (r=0,529; p=0,011) и общим баллом агрессии (r=0,601; p=0,003); шизоидному расстройству личности: положительно - с враждебностью (r=0,587; p=0,004) и общим баллом агрессии (r=0,518; p=0,013); диссоциальному расстройству личности: положительно - с несдержанностью (r=0,667; p=0,001), физической агрессией (r=0,534; p=0,010), гневом (r=0,570; p=0,006), общим баллом агрессии (r=0,525; p=0,012) и отрицательно - с общим уровнем саморегуляции (r= -0,549; p=0,010); импульсивному типу расстройства личности: отрицательно - с моделированием (r= -0,559; p=0,008), программированием (r= -0,557; p=0,009), оцениванием результатов (r= -0,527; p=0,014), общим уровнем саморегуляции (r= -0,515; p=0,017), положительно - со стремлением к риску (r=0,739; p=0,000), несдержанностью (r=0,634; p=0,002), физической агрессией (r=0,546; p=0,009) и общим баллом агрессии (r=0,516; p=0,014); ананкастному расстройству личности: отрицательно - со стремлением к риску (r= -0,575; p=0,005); тревожному расстройству личности: отрицательно - с системой торможения поведения (r= -0,528; p=0,012).

В группе лиц с доклиническим уровнем психических расстройств и криминальным анамнезом были выявлены следующие взаимосвязи между пере-_Ф_О__Р_У_М___М__О_Л__О_Д__Ы__Х__У_Ч__Е_Н_Ы__Х__№__1_1_(_2_7_)_______________f_o_r_u_m__-n_a_u_k__a_.r_u_ менными. Параметр «BAS Fun» (поведение, направленное на развлекательную активность) был положительно связан с планированием (r=0,509; p=0,011), оцениванием результатов (r=0,506; p=0,012) и отрицательно – с гневом (r= -0,504; p=0,006) и общим баллом агрессии (r= -0,564; p=0,002). Переменная «BAS Drive» (активация, направленная на достижение желаемой цели) была отрицательно связана с враждебностью (r= -0,482; p=0,009). Параметр «эгоцентризм» отрицательно коррелировал с программированием (r= -0,515; p=0,010), переменная «импульсивность» – с планированием (r= -0,497; p=0,014), «оценивание результатов» – с общим баллом агрессии (r= -0,504; p=0,012).

Показатели, диагностирующие выраженность характерологических черт, имели следующие связи с исследуемыми переменными. Параметр, отражающий выраженность характерологических черт, свойственных параноидному расстройству личности был отрицательно связан с моделированием (r= -0,634; p=0,001) и оцениванием результатов (r= -0,524; p=0,009); шизоидному расстройству личности: положительно – со стремлением к риску (r=0,543; p=0,005) и эгоцентризмом (r=0,569; p=0,003); диссоциальному расстройству личности: отрицательно – с моделированием (r= -0,626; p=0,001), программированием (r= -0,485; p=0,016), оцениванием результатов (r= -0,726; p=0,000), общим уровнем саморегуляции (r= -0,504; p=0,012), положительно – со сцепленностью этапов процесса саморегуляции (r=0,496; p=0,014); импульсивному типу расстройству личности: отрицательно – с оцениванием результатов (r= -0,595; p=0,002), положительно – со сцепленно-стью этапов процесса саморегуляции (r=0,526; p=0,008); пограничному типу расстройству личности: отрицательно – с моделированием (r= -0,672;

p=0,000), оцениванием результатов (r= -0,612; p=0,001), общим уровнем саморегуляции (r= -0,521; p=0,009), положительно – со сцепленностью этапов процесса саморегуляции (r=0,453; p=0,026); истерическому расстройству личности: отрицательно – с моделированием (r= -0,691; p=0,000), положи-_Ф_О__Р_У_М___М__О_Л__О_Д__Ы__Х__У_Ч__Е_Н_Ы__Х__№__1_1_(_2_7_)_______________f_o_r_u_m__-n_a_u_k__a_.r_u_ тельно – с враждебностью (r=0,673; p=0,000); ананкастному расстройству личности: отрицательно – с оцениванием результатов (r= -0,543; p=0,006), положительно – со сцепленностью этапов процесса саморегуляции (r=0,519; p=0,009); зависимому расстройству личности: отрицательно – с моделированием (r= -0,503; p=0,012) и оцениванием результатов (r= -0,556; p=0,005).

В группе условной нормы и нормосообразным поведением были выявлены следующие корреляционные связи. Так, параметр «стремление к риску» был отрицательно связан с активацией, направленной на развлекательную активность («BAS Fun») (r= -0,545; p=0,000), активацией на упорное стремление к достижению желаемой цели («BAS Drive») (r= -0,476; p=0,002) и активацией, направленной на получение удовольствия или вознаграждения («BAS Reward») (r= -0,483; p=0,001). Переменная «импульсивность» отрицательно связана с активацией, направленной на развлекательную активность («BAS Fun») (r= -0,528; p=0,000).

Показатель, отражающий выраженность аффективного компонента агрессивности положительно коррелировал с эгоцентризмом (r=0,478; p=0,002), сцепленностью этапов процесса саморегуляции (r=0,568; p=0,000) и отрицательно – с гибкостью процесса саморегуляции поведения (r= -0,548; p=0,000). Параметр «сцепленность этапов процесса саморегуляции поведения» был положительно связан с враждебностью (r=0,479; p=0,002) и общим баллом агрессии (r=0,546; p=0,000).

Среди переменных, диагностирующих патохарактерологические особенности, была выявлена только положительная взаимосвязь параметра, отражающего выраженность импульсивного типа расстройства личности с несдержанностью (r=0,611; p=0,000) и импульсивностью (r=0,471; p=0,002) в структуре самоконтроля.

Заключение

Таким образом, в зависимости от степени выраженности психической патологии и наличия криминального анамнеза установлены следующие взаимосвязи психологических особенностей обследованных. У лиц с расстройствами личности с криминальным анамнезом выраженность патохарактеро-логических особенностей была положительно связана с высокими значениями параметров агрессивности, активации поведения, направленной на достижение цели, вознаграждение и поощрение и отрицательно – с переменными самоконтроля, саморегуляции и торможением поведения.

В группе лиц с доклиническим уровнем психических расстройств и криминальным анамнезом высокие значения параметров, диагностирующих выраженность патохарактерологических черт, были связаны с высокой активацией поведения, направленной на развлечение и стремление к цели, агрессивностью, несвязанностью этапов процесса саморегуляции, низкой импульсивностью и низким эгоцентризмом в структуре самоконтроля.

В группе условной нормы с нормосообразным поведением высокие значения системы торможения поведения, этапов процесса саморегуляции были отрицательно связаны с параметрами, отражающими выраженность патоха-рактерологических черт, активацией поведения, направленной на развлечение, стремлением к цели и вознаграждению, стремлением к риску, импульсивностью, предпочтением простых задач, агрессивностью.

Список литературы Взаимосвязь индивидуально-типологических и индивидуально-психологических факторов социальной дезадаптации улиц с доклиническим и клиническим уровнем психических расстройств

- Булыгина В.Г., Кудрявцев И.А. Психологические основы профилактики опасных действий психически больных: монография. - М.: Спринтер, 2016. - 421 с.

- Савина О.Ф., Макушкин Е.В., Морозова М.В. Алгоритм экспертного исследования дизрегуляции деятельности в криминальной ситуации у лиц с психическими расстройствами // Российский психиатрический журнал. - 2018. - № 1. - С. 31-42.