Взаимосвязь морфологических характеристик фибриллярной организации костного матрикса и его механических свойств с позиций теории слабого звена

Автор: Аврунин Александр Самуэльевич, Паршин Лев Константинович, Докторов Александр Альбертович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель. На основании результатов собственных исследований и данных других авторов определить влияние масштабного фактора (увеличение диаметра фибрилл) на прочностные свойства костных структур при старении организма. Результаты. Показано, что увеличение диаметра фибрилл при старении организма является дополнительным фактором механического ослабления костных структур. Морфологической основой «слабого звена» являются связи между структурами минерального матрикса. Биомеханическим условием разрушения этих связей является локальное рассогласование направления действующих сил и продольных осей минеральных структур. Это рассогласование вызвано тем, что морфологическая основа костной ткани в каждом локусе скелета относительно неизменная, а направление действующих сил при выполнении локомоторных функций постоянно меняется, так же как и их величина. В результате локус с наибольшим рассогласованием продольных осей минеральных структур и направления действующих сил постоянно «мигрирует» в конкретном участке костной ткани. В развитии теории «слабого звена» показано, что в условиях живой природы процесс обмена и постоянного обновления костных структур при старении приводит к увеличению абсолютного количества «слабых звеньев». Заключение. В условиях живой природы в процессе обмена и постоянного обновления костных структур регуляторно-метаболические сдвиги вызывают увеличение абсолютного количества «слабых звеньев». Именно это увеличение и является одной из причин экспоненциального снижения прочностных свойств костных структур, например, при старении.

Масштабный фактор, теория "слабого звена", минеральный матрикс, костная ткань, органический матрикс, коллагеновые фибриллы

Короткий адрес: https://sciup.org/142121799

IDR: 142121799 | УДК: 611.018.23:611.018.4:612.67

Текст научной статьи Взаимосвязь морфологических характеристик фибриллярной организации костного матрикса и его механических свойств с позиций теории слабого звена

Регуляторно-метаболические сдвиги, возникающие в организме, реализуются изменением морфологии скелета на разных уровнях его иерархической организации [2, 4, 5, 7, 8, 9, 24, 25, 12, 14, 23, 32]. Классическим примером является увеличение наружного диаметра диафиза длинных костей и истончение кортикального слоя в этой области [31]. Одновременно происходит нарастание его пористости, вызванное деятельностью остеокластов [50] и увеличение диаметра фибрилл [30, 38] в участках вновь синтезированной в процессе ремоделирования костной ткани. Вышеописанные сдвиги сопровождаются снижением прочностных свойств костных структур [31] и ведут к росту частоты низкоэнергетических переломов в старших возрастных группах [51]. Учитывая вышеизложенное и тот факт, что структура минерализованных фибрилл детально исследована [43, 48, 49, 56, 57, 58], и в настоящее время они рас- сматриваются как стандартный морфофункциональный блок, определяющий механические свойства костной ткани [37, 41, 42, 53], с патогенетических позиций важно осмыслить, является ли бóльший диаметр фибрилл дополнительным фактором механического ослабления костных структур или это компенсаторная реакция в ответ на снижение их механических возможностей.

Цель : на основании результатов собственных исследований и данных других авторов, определить влияние масштабного фактора (бóльший или меньший диаметр фибрилл) на прочностные свойства костных структур.

Роль масштабного фактора в 1939 г. впервые теоретически обосновал В. Вейбулл [34], разработавший теорию «слабого звена». Согласно ей, разрушение объекта начинается в наименее прочном локусе, названном «слабым звеном». Количество таких локусов относительно невелико, и поэтому чем меньше объект, тем, соответственно, меньше вероятность включения «слабого звена» в его структуру. Автор связал пределы прочности больших и малых образцов с их объёмами следующим образом [34]:

-

* ( V

ст„=<Цр1 , (О где V и V* – объёмы стандартного образца и образца заданного размера, σu и σu* – соответствующие пределы прочности, α – экспериментальный параметр, причём α > 1.

В контексте настоящей работы, согласно теории «слабого звена», если две аналогичные кости различаются только диаметром фибрилл их формирующих, то среднее значение предела прочности более тонких фибрилл одной из костей превосходит среднее значение прочности толстых фибрилл другой кости. В то же время, минимальные значения прочности толстых и тонких фибрилл совпадают, так как в этом случае прочность определяется включением упомянутого «слабого звена» в их структуру. Учитывая вышеизложенное, рассмотрим, какие морфологические сдвиги в структуре фибрилл ведут к формированию «слабого звена».

Формирование «слабого звена» в структуре фибрилл , например, при старении организма, начинается с включения в их состав поврежденных под влиянием гидролитических ферментов молекул коллагена (разрывы аминокислотных цепей и развертывание их винтовой структуры). Кроме этого, с возрастом растёт количество пентозидиновых поперечных сшивок коллагена и изменяется геометрия фибрилл и их ориентация. Это сдвиги возникают в процессе остеокластно-остеобластного ремоделирования на этапе отложения остеобластами de novo костной ткани [53, 54, 55]. В результате меняется пространственная организация органического матрикса, а, следовательно, и минерального, так как последний формируется на поврежденной органической матрице [5, 16, 18, 47].

Морфологические сдвиги в минеральном матриксе характеризуются увеличением длины и ширины кристаллитов гидроксиапатита [39], причем размеры по А-оси меняются быстрее и сильнее, чем по С-оси [35]. Возрастает количество дефектов в кристаллической решетке [28], изменяется взаимодействие между коллагеном и минералами [53, 54, 55] и уменьшается степень ориентации кристаллитов по отношению к оси коллагеновых фибрилл [40].

Доказательством того, что, например, при старении вышеописанные морфологические сдвиги лежат в основе формирования «слабых звеньев», с одной стороны, является корреляция нарушения структуры коллагеновых волокон со снижением предела прочности (ultimate strength) и сопротивления распространению трещины (fracture toughness) [53, 54, 55]. С другой стороны, морфологическим подтверждением дискретного распределения «слабых звеньев» в костных структурах является дискретное распределение усталостных повреждений под влиянием переменных (циклических) механических нагрузок.

Возникновение in vivo усталостных повреждений в костной ткани подтверждено многочисленными исследованиями [6, 10, 11, 32, 46, 60]. Согласно им, плот- ность повреждений колеблется в широких пределах. Так, в трабекулах губчатого вещества тел позвонков их количество меняется в диапазоне от 0 до 26,4 в мм2, в компактном веществе бедренной кости в зоне диафиза от 0 до 6 в мм2, шейки от 0 до 2 в мм2, ребер – < 0,3 в мм2 [59]. Однако показатель поверхностной плотности трещин в достаточной степени субъективен, так как его увеличение зависит не только от их объёмной плотности, но и изменения их длины [44]. То есть рост субмикроскопических трещин делает их видимыми на микроскопическом уровне. Кроме этого, нет общепринятого методического подхода к оценке плотности повреждений. Так, поперечно-сетчатые варианты содержат не менее четырех микротрещин, в то время как линейные обычно распространяются индивидуально. Если проводить в этих условиях элементарный количественный подсчет, то окажется, что поперечно-сетчатые варианты имеют более высокие значения плотности микротрещин [59]. Тем не менее, несмотря на описанные трудности, доказано, что величина этого показателя у женщин возрастает экспоненциально после четвертого десятилетия, а у мужчин – после пятого [32].

Этот факт В. Вейбулл [34] не учитывал, так как теория «слабого звена» была разработана для объектов неживой природы. В условиях живой природы результат действия механизмов репаративной регенерации двоякий. С одной стороны, они обеспечивают удаление поврежденных структур (усталостных повреждений) путем остеокластно-остеобластного ремоделирования [6, 10, 11, 53, 44, 55]. С другой стороны, этот же механизм под влиянием регуляторно-метаболических сдвигов вызывает повреждение коллагеновых молекул (см. выше) и, следовательно, создает условия для возникновения «слабых звеньев» в участках отложения de novo костной ткани. А так как процесс ремоделирования происходит постоянно, то, соответственно, растет и абсолютное число «слабых звеньев».

С этих позиций крайне интересны данные X. Wang [53, 54, 55], согласно которым существенное изменение механических свойств кости возникает только в том случае, когда при ремоделировании в участках de novo синтезированной костной ткани количество денатурированного коллагена достигнет >30 %. При этом автор подчеркивает, что снижение механических возможностей костных структур происходит несмотря на то, что доля денатурированного коллагена в общей массе этого белка в кости в целом очень мала и составляет только ≈5 %. [53, 54, 55]. Эти данные находят свое объяснение с позиций теории «слабого звена», которую автор не учитывал. Согласно ей, даже небольшое увеличение общего числа «слабых звеньев» может привести к существенному уменьшению прочностных свойств. Поэтому, исходя из результатов исследования X. Wang [53, 54, 55] и теории «слабого звена», сформулированной В. Вейбуллом [34], логично предположить, что механическое ослабление костных структур связано не только с ростом абсолютного количества «слабых звеньев», но и увеличением диаметра фибрилл. Примером являются данные, представленные на рисунке 1, где продемонстрирован рельеф минерализованной поверхности кости у человека. Отчетливо видно, что на рисунке 1, Б несколько чаще встречаются сравнительно толстые фибриллы с диаметром, превышающим 100 нм.

Рис. 1. Минерализованные коллагеновые фибриллы разной толщины на поверхности кости у молодых и старых людей: А – мужчина, 21 год; Б – мужчина, 78 лет. Деорганифициро-ванный препарат. ТЭМ. Платиноуглеродная реплика. Метка 250 нм

Морфологические и биомеханические факторы, обусловливающие возникновение «слабого звена»:

-

1. Несовпадение длинных осей элементов минерального матрикса (кристаллитов) с трендовым направлением действующих сил [1, 12, 13].

-

2. Разупорядоченность организации минеральных структур [1, 12, 40].

-

3. Резкое изменение характера и направления действующих сил, возникающих при нестандартных «случайных» (accidents) движениях, вызывающих локальное увеличение деформаций более чем в 5 раз по сравнению с обычными нагрузками [52].

Таким образом, основополагающим условием формирования «слабого звена» является несовпадение длинных осей минералов с основным направлением действующих сил в конкретном локусе. При этом, по нашему мнению, важна степень их рассогласования, так как, исходя из морфологической модели пространственной организации минерального матрикса Ю.И. Денисова-Никольского с соавторами [17], подобное несовпадение независимо от направления действующих сил возникает в том или ином локусе постоянно.

Модель пространственной организации минерального матрикса Ю.И. Денисова-Никольского с соавторами [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]. Минералы располагаются в основном веществе меж- и внутрифибриллярно. В межфибриллярных пространствах объединения кристаллитов, прилегающие к коллагеновым фибриллам, окружают их, формируя манжетки, и контактируют с внутрифибриллярными объединениями. На отдале- нии от коллагеновых фибрилл кристаллиты образуют конгломераты, в которых они ориентированы в одном направлении. По отношению друг к другу эти конгломераты расположены под разными углами . Внутрифи-бриллярные объединения кристаллитов образуют ряд параллельных спирально (винтообразно) закрученных пластов. Угол наклона этих винтовых структур к оси фибриллы составляет 8-25°. Отдельные объединения минералов связывают соседние пласты, обеспечивая непрерывность минерального компонента фибрилл.

Именно разнонаправленная ориентация и спиральная организация минеральных структур – основополагающий элемент локального несовпадения длинных осей минеральных образований и действующих сил, а, следовательно, морфологическая основа возникновения «слабых звеньев». Однако минеральный матрикс – это очень сложно организованная структура, и поэтому возникает вопрос, какие его элементы наиболее вероятно формируют «слабое звено». Учитывая проведенные нами ранее исследования, можно утверждать, что морфологической основой «слабого звена» являются связи между минеральными структурами [1, 10, 15]. В настоящее время обосновано существование двух типов связей. Первый – между соседними кристаллитами и второй – между расположенными рядом объединениями кристаллитов [1, 10, 15, 16, 17, 26].

Структурные элементы минерального матрикса представлены на рисунках 2 и 3. Как видно из рисунка 2, в минерализованных фибриллах кристаллы образуют цепочки, состоящие из структур пластинчатой формы. Стыкуясь край в край, они часто формируют более крупные пластинки, которые образованы несколькими кристаллами и иногда выступают в межфибриллярное пространство.

Рис. 2. Копланарные объединения кристаллов (*) в минерализованном костном матриксе. Скол деорганифицированного препарата. ТЭМ. Платиноуглеродная реплика. Метка 50 нм

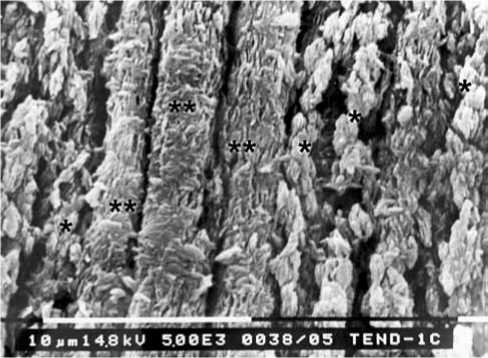

На рисунке 3 представлена гистологическая картина минерализации сухожилия индюка, которую часто рассматривают как модель минерализации кости. За счет упорядоченного (почти параллельного) расположения фибрилл в коллагеновых волокнах легче проследить этапы минерализации коллагеновых структур. При этом в ходе минерализации на соседних участках располагаются коллагеновые волокна, находящиеся в разных стадиях минерализации. В кости за счет меньшего размера межфибриллярных промежутков и более сложной ориентации отдельных фибрилл в волокне такие закономерности проследить труднее.

Рис. 3. Разные стадии минерализации коллагеновых волокон сухожилия индюка: * – начальная (видны отдельные каль-косфериты); ** – близкая к завершению (калькосфериты сливаются). Метка 10 мкм

Соединение кристаллитов гидроксиапатита между собой происходит «конец в конец» или «бок в бок». С позиций биомеханики крайне важно, что полного слияния их кристаллических решеток не происходит. Между ними имеется водная пленка (гидратный слой) [3, 16, 26]. Последний жестко сцеплен с кристаллитами и представляет собой нанослой адсорбата на поверхности адсорбента, что обеспечивает весьма высокий уровень межмолекулярного притяжения [26, 29]. В результате кристаллиты связаны между собой через водную плёнку, которая преимущественно и определяет механические свойства минерального матрикса в этом наномасштабе (рис. 4).

Рис. 4. Схема соединения кристаллитов и влияния на них механической нагрузки: А – исходное положение двух кристаллитов при их соединении «торец в торец» через гидратный слой; Б – схема усилий, приводящая к срезу (сдвигу) по нейтральному слою. Обозначения: F – сила, действующая на кристаллит; N – нормальная (отрывающая) проекция силы F; Т – касательная (сдвигающая) проекция силы F; φ – угол рассогласования между продольной осью кристаллита и направлением внутреннего усилия; 1 – начальное положение кристаллита; 2 – положение кристаллита в процессе среза (сдвига) по гидратному слою (штриховая линия)

Связи между объединениями кристаллитов формируются в процессе их роста навстречу друг другу. Существует две возможные модели формирования по- добных связей. Согласно первой, связь формируется, когда одно объединение кристаллитов упирается в соседнее в процессе роста и срастается с ним (рис. 5, А). Согласно второй модели, связи между соседними объединениями кристаллитов формируются в гидрофильных участках органических молекул, окружающих эти конгломераты. В результате соединение обеспечивается минеральными «стержнями», расположенными во всех направлениях («еж») (рис. 5, Б) [6]

Рис. 5. Гипотетические модели соединения объединений кристаллитов [7]: А – первая модель; Б – вторая модель

В контексте настоящей работы ясно, что именно эти связи являются морфологической основой «слабого звена» и разрушаются, в первую очередь, под действием механических сил.

Разрушение гидратных связей между кристаллитами гидроксиапатита происходит путём их среза. Связано это с тем, что гидратный слой при механической нагрузке сопротивляется срезу значительно слабее, чем отрыву. Именно поэтому существенно выше вероятность возникновения таких критических ситуаций, при которых происходят элементарные акты повреждения в виде среза по водным прослойкам (рис. 4, Б) [13]. Риск возникновения данного типа повреждения пропорционален степени рассогласования продольных осей кристаллитов и направления механической нагрузки, а также ее величине. В этой связи важно, что иерархическая спиральная организация костных структур [15] предполагает, что при любом направлении нагрузки значительная часть кристаллитов находится в условиях, при которых угол этого рассогласования φ достигает 10-20°, а в отдельных случаях 40° и более (рис. 4, Б) [13]. Это особенно существенно при выполнении нестандартных локомоторных движений, когда величина нагрузки экстремально возрастает [52].

Таким образом, разрушение связей возникает в тех локусах, где угол рассогласования φ в данный момент времени при данном типе нагрузки максимален. В результате нарушается локальная целостность единого минерального массива и происходит уменьшение эффективной с механической точки зрения площади поперечного сечения этого локуса. Это немедленно ведёт к возрастанию в нем среднего уровня напряжений, что повышает опасность дальнейших повреждений. Кроме этого, вблизи повреждений искривляются траектории господствующих растягивающих и сжимающих напряжений, что, в свою очередь, приводит к дальнейшему увеличению угла φ в неповрежденных зонах, то есть критичность ситуации обостряется [13].

Разрушение связей между минеральными конгломератами в условиях локального рассогласования направления действующей силы и продольных осей конгломератов имеет свои особенности в зависимости от морфологических характеристик связи (рис. 6) [10].

Рис. 6. Моделирование механизма разрушения элементов (перемычек), соединяющих объединения кристаллитов: А – разрушение перемычки при взаимном повороте объединений кристаллитов; Б – разрушение перемычки при взаимном сдвиге объединений кристаллитов. Обозначения: 1к и 2к – начальное и конечное положения объединения кристаллитов; 1с и 2с – начальное и конечное положения «стержнеподобного» элемента; Δβ – угол поворота одного объединения кристаллитов относительно другого, вызывающего разрушение перемычки

Первая модель . Перемычка, сформированная в месте срастания двух объединений минералов (рис. 6, А), мешает их свободному независимому перемещению под влияние действующих сил. Они лишь несколько поворачиваются по отношению друг к другу [10]. В связи с тем, что поперечные размеры перемычки существенно меньше размеров этих объединений, указанный поворот вызывает ее изгиб. Последнее приводит к возникновению напряжений, существенно превышающих те, которые действуют в каждом из объединений. В критической для данного локуса ситуации перемычка разрушается, и объединения кристаллитов получают возможность более свободного взаимного перемещения (поворот с одновременным поступательным движением) [10].

Вторая модель . Под влиянием нагрузки два соседних объединения кристаллитов сдвигаются один относительно другого. При этом их масса существенно превосходит массу соединяющих их стержнеподобных элементов (рис. 6, Б). Поэтому при поступательном движении этих объединений деформацию такого стержня можно описать как деформацию балки, заделанной с двух концов, что является стандартной задачей сопротивления материалов [27]. В этих условиях она не может поворачиваться вокруг поперечной оси и изгибается. В её поперечных сечениях возникают напряжения растяжения-сжатия, существенно превышающие напряжения, появляющиеся в объединениях кристаллитов. Критичность ситуации возрастает по мере роста угла рассогласования продольных осей объединений кристаллитов и направления действующей локально силы, что повышает риск разрушения стержня [10].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные в работе данные позволяют утверждать, что увеличение диаметра фибрилл является дополнительным фактором механического ослабления костных структур. Проведенная в настоящей работе попытка использовать при анализе данных теорию «слабого звена», разработанную В. Вейбуллом [34], позволила внести в эту теорию существенные дополнения. Это вызвано тем, что автор разработал свою концепцию для объектов неживой природы, то есть для условий, при которых абсолютное количество «слабых звеньев» в конкретном объекте величина постоянная. В условиях живой природы в процессе обмена и постоянного обновления костных структур регуляторно-метаболические сдвиги вызывают увеличение абсолютного количества «слабых звеньев». Именно это увеличение и является одной из причин экспоненциального снижения прочностных свойств костных структур, например, при старении.

Морфологической основой «слабого звена» являются связи между структурами минерального матрикса. На уровне кристаллитов – это гидратный слой, обеспечивающий их соединение, а на уровне объединений минералов – это минеральные связи между ними. Биомеханическим условием, определяющим повышение риска разрушения этих связей, является локальное рассогласование направления действующих сил и продольных осей минеральных структур. В связи с тем, что характер нагрузки в процессе выполнения локомоторных функций в каждом локусе скелета претерпевает существенные изменения, можно утверждать, что такая морфологическая единица как «слабое звено» с биомеханических позиций является «мигрирующей». Это вызвано тем, что морфологическая основа костной ткани в каждом локусе скелета относительно неизменна, в то время как направление действующих сил в процессе выполнения локомоторных функций постоянно меняется, так же как и их величина. В результате локус, в котором наблюдается наибольшая величина рассогласования между продольными осями структур минерального матрикса и направлением действующих сил, постоянно «мигрирует» в конкретном участке костной ткани.

Разрушение «слабых звеньев» в in vivo условиях происходит постоянно и приводит к локальному «разрыхлению» костного матрикса и развитию диффузных повреждений. В результате уменьшаются прочностные свойства костных структур с одновременным снижением их анизотропности и повышением изотропности [11, 33]. Гистологически этот эффект проявляется диффузной окраской зоны повреждения [36, 45]