Взаимосвязь морфологических изменений ткани щитовидной железы с уровнем ее аутоиммунной стимуляции у больных диффузным токсическим зобом

Автор: Вачв Алексей Николаевич, Сахипов Дамир Ренатович, Фролова Елена Владимировна, Блинничев Сергей Николаевич, Золотовицкая Ольга Саввишна, Морковских Наталья Викторовна, Сухачв Павел Анатольевич, Панина Марина Ивановна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 4 т.22, 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты морфологического исследования 612 препаратов щитовидной железы больных, оперированных по поводу диффузного токсического зоба (ДТЗ). Определено, что степень морфологических изменений в ткани железы находится в прямой пропорциональной зависимости от уровня ее аутоиммунной стимуляции. Сделан вывод о том, что для предотвращения рецидива заболевания необходим дифференцированный подход к выбору способа оперативного лечения у больных ДТЗ. При этом объем оставляемой ткани щитовидной железы не оказывает влияния на послеоперационный прогноз.

Щитовидная железа, морфологические особенности, токсический зоб, уровень аутоиммунной стимуляции, хирургическая тактика

Короткий адрес: https://sciup.org/143177012

IDR: 143177012

Текст краткого сообщения Взаимосвязь морфологических изменений ткани щитовидной железы с уровнем ее аутоиммунной стимуляции у больных диффузным токсическим зобом

Введение. Морфологические изменения щитовидной железы у больных ДТЗ отличаются большим разнообразием и могут быть диаметрально противоположными при схожей клинической картине заболевания [1]. Отличительными морфологическими признаками токсического зоба являются гиперпластические процессы в тиреоидном эпителии. Принципиально принято выделять несколько вариантов строения щитовидной железы в зависимости от преобладания различных пролиферативных процессов [3, 6]. При коллоидном варианте преобладают процессы усиленной пролиферации тиреоидного эпителия с образованием сосочкообразных выростов. Эпителий кубический с трансформацией в клетки Ашкенази [3, 6]. Для классического варианта характерны пролиферативные изменения со стороны тиреоидного эпителия. Фолликулярные клетки при этом либо кубической, либо низкой цилиндрической формы. В большом количестве присутствует жидкий коллоид, появляются клетки Ашкенази [3, 6]. Реже наблюдается вариант, когда гиперпластические процессы выражаются в появлении мелких фолликулов на фоне большого количества хорошо васкуляризированной соединительной ткани [3, 6].

Мнения различных авторов о влиянии активности аутоиммунного процесса на морфологические изменения ткани щитовидной железы отличаются [2, 3]. Однако, убедительных данных за то, что характер и степень изменений в щитовидной железе напрямую зависят от уровня ее аутоиммунной стимуляции, на сегодняшний день нет.

Цель исследования - установить, имеется ли у больных ДТЗ взаимосвязь между морфологическими изменениями ткани щитовидной железы и уровнем аутоиммунной стимуляции.

Материал и методы исследования. Работа выполнена в клинике факультетской хирургии Клиник СамГМУ. Она основана на результатах обследования и хирургического лечения 119 больных диффузным токсическим зобом. Больные находились на лечении с 2009 по 2012 годы. Мужчин было 18 (15,1%), средний возраст – 49,9 лет. Женщин было 101 (84,9%), средний возраст – 46,4 лет. У всех была тяжелая форма заболевания, у 110 (92,4%) из них было зафиксировано рецидивирующее течение тиреотоксикоза. Все больные до операции получали тиреостатическую терапию в течение длительного времени (от 1,5 лет).

Все больные были оперированы. Определяющим моментом при выборе объема операции являлось определение степени выраженности аутоиммунной стимуляции щитовидной железы. Перед выполнением операции больному ДТЗ определяли уровень антител к рецепторам ТТГ (АТ рТТГ) и на основании полученных результатов определяли выраженность аутоиммунной стимуляции щитовидной железы. Значения меньше 1,5 Ед/л трактовали как низкий уровень аутостимуляции и прогнозировали низкий риск развития рецидива тиреотоксикоза в послеоперационном периоде. Значения больше или равно 1,5 Ед/л расценивали как высокий уровень аутостимуляции и прогнозировали высокий риск рецидива заболевания при оставлении тиреоидного остатка любого объема.

В зависимости от уровня АТ рТТГ все больные были разделены на 2 группы. Первую группу составили 28 пациентов с низким уровнем аутоиммунной стимуляции (<1,5 Е/л). Вторую группу составили 91 пациент с высоким уровнем стимуляции (>1,5 Е/л).

Ткань щитовидной железы у каждого оперированного больного обязательно подвергалась гистологическому исследованию. Препарат железы фиксировали в 10% нейтральном растворе формалина, заливали в парафиновые блоки, препараты окрашивали гематоксилином и эозином. Изучали светооптически при помощи микроскопа Zeiss (Германия). Всего исследовано 612 микропрепаратов от 119 больных. Оценивали степень выраженности пролиферативных и склеротических процессов в морфологических препаратах.

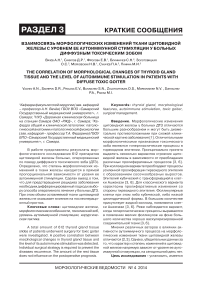

Результаты исследования и их обсуждение. При исследовании препаратов, полученных от больных первой группы оказалось, что практически во всех из них преобладали процессы развития соединительной ткани 2-3 степени (рис. 1).

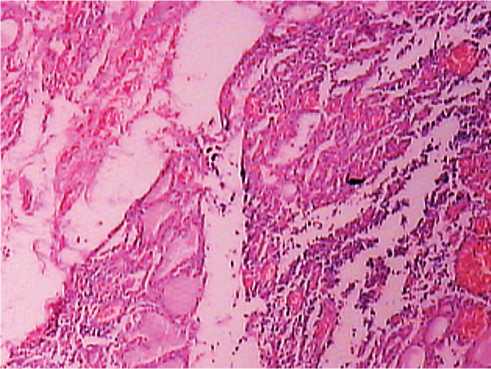

Изменения эпителия выражались в появлении мелких фолликулов, выстланных низким цилиндрическим эпителием. Пролиферативные изменения были выражены слабо или отсутствовали (рис. 2).

Данная гистологическая картина свидетельствовала о развитии склеротических процессов в щитовидной железе и слабых пролиферативных изменениях. Степень пролиферации не зависела от пола, возраста и длительности заболевания. Отдаленные результаты лечения больных данной группы были изучены в сроки от 1 до 5 лет. Рецидив тиреотоксикоза не развился ни у одного больного.

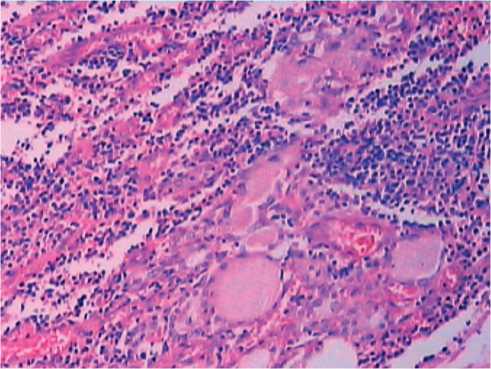

В препаратах щитовидной железы у больных 2-й группы характерными явлениями были пролиферация эпителия с образованием сосочков, клетки его были кубической формы. Часто наблюдалась трансформация эпителия в клетки Ашкенази (рис. 3).

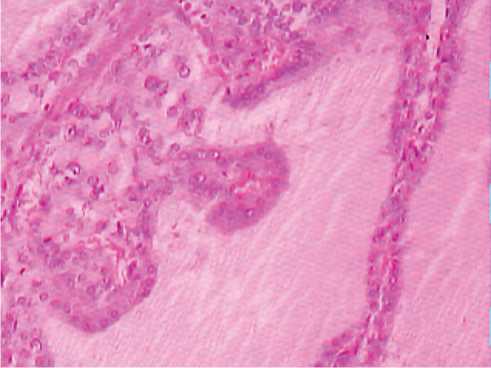

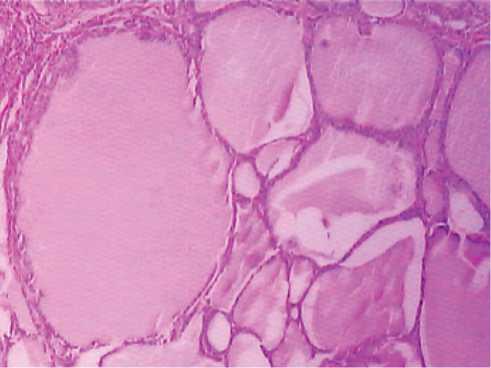

В большинстве препаратов отмечалось большое количество коллоида с интенсивной резорбцией (рис. 4). Степень развития соединительной ткани была незначительная.

Лимфоидная инфильтрация, плазматические клетки, макрофаги выявлены в препаратах обеих группах в равной степени, что может свидетельствовать об аутоиммунной природе заболевания.

Сегодня доминирует точка зрения о том, что развитие рецидива тиреотоксикоза после операции резекции щитовидной железы напрямую зависит от объема тиреоидного остатка [4, 5]. Проведенное нами исследование показало, что у больных с нормальным титром тиреостимулирующих антител АТ рТТГ, вне зависимости от пола и возраста, были выявлены выраженные процессы склероза ткани и слабые пролиферативные изменения (рис. 1, 2). При таком типе морфологических изменений дальнейшее прогрессирование заболевания после выполнения резекции щитовидной железы маловероятно, т.к. замещение фолликулов на склеротическую ткань не способствует дальнейшему развитию процессов гиперплазии и гиперфункции ткани на фоне низкого титра аутоиммунной стимуляции.

Напротив, у больных 2-й группы, с высоким уровнем аутоиммунной стимуляцией щитовидной железы, были выявлены активные процессы пролиферации и трансформации клеток тиреоидного эпителия (рис. 3, 4). Полученные в работе данные свидетельствуют о том, что именно у этой группы больных вероятность рецидива заболевания высокая и зависит не от объема остатка железы, а от морфологического строения органа. Дело в том, что оставленная ткань щитовидной железы будет являться мишенью для тиреостимулирующих антител АТ рТТГ, что в отдаленном периоде может привезти к рецидиву тиреотоксикоза. Именно поэтому оставление ткани щитовидной железы у данной категории пациентов нецелесообразно.

Рис. 1. Щитовидная железа. Больной 30 лет. Интраоперационная биопсия. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 50.

Рис. 2. Щитовидная железа. Больная 31 года. Интраоперационная биопсия. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200.

Рис. 3. Щитовидная железа. Больная 55 лет. Интраоперационная биопсия. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200.

Рис. 4. Щитовидная железа. Больная 45 лет. Интраоперационная биопсия. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. 50.

Заключение. Обязательным моментом, на который следует ориентироваться при выборе способа хирургического лечения больных ДТЗ, является уровень аутоиммунной стимуляции железы.

Развитие морфологических изменений ткани щитовидной железы напрямую зависит от степени активности аутоиммунного процесса. При высоком уровне аутоиммунной стимуляции наблюдаются морфологические изменения, свидетельствующие о преобладании процессов пролиферации и трансформации эпителия. Это, в свою очередь, способствует развитию гиперпластических процессов ткани щитовидной железы, что на фоне сохраняющейся высокой аутоиммунной стимуляции может привести к рецидиву тиреотоксикоза при выполнении резекционных методик. Таким больным показана операция в объеме тиреоидэктомии.

Список литературы Взаимосвязь морфологических изменений ткани щитовидной железы с уровнем ее аутоиммунной стимуляции у больных диффузным токсическим зобом

- Алешин Б.В., Генес С.Г., Вогралик В.Г. Руководство по эндокринологии. -М.: Медицина, 1973.-511 с.

- Алешин Б.В., Бриндак О.И., Мамина В.В. О соотношении функциональной активности и пролиферации паренхимы в щитовидной железе. Форма пролиферации тиреоидной паренхимы // Пробл. эндокринологии. - 1987. - Т.ЗЗ. - № 1. - С. 67 - 71.

- Бронштейн М.Э. Морфологические варианты аутоиммунных заболеваний щитовидной железы // Пробл. эндокринологии. - 1991. - Т. 37. - № 2. - С. 6-10.

- Макаров И.В., Галкин Р.А., Андреев М.М. Отдаленные результаты и их прогнозирование в хирургическом лечении диффузного токсического зоба //Эндокринная хирургия. 2013. №2. С. 45-51.

- Романчишен А.Ф. Хирургия щитовидной и околощитовидных желез. СПб.: ИПК Вести, 2009. - 648 с.

- Хмельницкий O.K. Цитологическая и гистологическая диагностика заболеваний щитовидной железы. - С-Пб., 2002. - 286 с.