Взаимосвязь показателей регионарного кровотока поясничного утолщения спинного мозга и средней амплитуды суммарной ЭМГ мышц нижних конечностей у больных с позвоночно-спинномозговой травмой грудопоясничного отдела позвоночника

Автор: Шеин Александр Порфирьевич, Максимова М.ю, Худяев А.Т., Щурова Елена Николаевна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Проанализирована взаимосвязь некоторых интраоперационно замеренных показателей регионарного кровотока в различных сосудистых бассейнах поясничного утолщения и средней амплитудой суммарной ЭМГ мышц нижних конечностей у больных с позвоночно-спинномозговой травмой в грудопоясничном отделе позвоночника. Обследовано 10 больных (3 женщины и 7 мужчин) с позвоночно-спинномозговой травмой в грудопоясничном отделе позвоночника в возрасте от 24 до 58 лет, прошедших курс оперативного лечения в отделении нейрохирургии РНЦ «ВТО». Показано, что у указанных больных показатели максимальной систолической (Vs) и объемной (Qs) скоростей кровотока в бассейне передней спинальной артерии поясничного утолщения, интраоперационно зарегистрированные как в до-, так и постдекомпрессионном периодах, коррелируют с основным количественным показателем MVA-паттерна произвольной ЭМГ (средней амплитудой) мышц нижних конечностей. Критическое значение Qs, соответствующее «биоэлектрическому молчанию» тестируемых мышц, составляет 2,5 мл/мин.

Травма спинного мозга, кровоток, электромиография

Короткий адрес: https://sciup.org/142121306

IDR: 142121306

Текст научной статьи Взаимосвязь показателей регионарного кровотока поясничного утолщения спинного мозга и средней амплитуды суммарной ЭМГ мышц нижних конечностей у больных с позвоночно-спинномозговой травмой грудопоясничного отдела позвоночника

Позвоночно-спинномозговая травма входит в число наиболее тяжелых травм, приводящих либо к смерти, либо к стойкой инвалидизации. Больные с осложненной травмой позвоночника составляют до 80 % всех случаев повреждений позвоночника [2, 3, 7, 15]. Причем большой удельный вес среди таких больных составляют пострадавшие с повреждениями 11-12-го грудных и 1-2-го поясничных позвонков, так называемого «грудопоясничного перехода». Этот термин в последнее время используется в научно-медицинской литературе при характеристике травматических повреждений этого отдела позвоночного столба [6]. При травме позвоночника на данном уровне страдают сегменты спинного мозга с Th12 до S2, именно здесь располагается поясничное утолщение спинного мозга

[8, 12]. Механическое повреждение спинного мозга, являющееся следствием смещения позвонков, обусловливает его компрессию и ишемию, что в свою очередь приводит к микроциркуляторным расстройствам мозговой ткани, вызывающим грубую неврологическую симптоматику, в виде двигательных, чувствительных расстройств и нарушения функции тазовых органов [5]. Особенно уязвимым является бассейн передней спинальной артерии. К тому же эта артерия располагается в наиболее ранимой зоне (на передней поверхности мозга), так как в 93 % всех случаев травматического сдавления спинного мозга компрессирующий субстрат располагается спереди от него [10, 11, 13]. В настоящее время не вызывает сомнений то, что одним из условий функционального восста- новления спинного мозга при его травме является улучшение регионарного кровообращения в очаге повреждения на уровне микроциркуляторного звена. Лечение позвоночно-спинальной травмы требует улучшения спинального кровотока, восстановления ликвороциркуляции, что в конечном итоге способствует восстановлению сегментарнопроводниковых функций спинного мозга. Объективным и неинвазивным методом получения информации о состоянии нейромоторного аппарата у больных с повреждением позвоночного столба является, в частности, электронейромиография.

Современные литературные данные, посвященные проблемам патофизиологии, диагностики и лечения больных с повреждениями и заболеваниями позвоночника и спинного мозга, свидетель-

МАТЕРИАЛ

Работа основана на результатах комплексного клинико-нейрофизиологического обследования 10 больных (3 женщин 7 мужчин) с позвоночноспинномозговой травмой в грудопоясничном отделе позвоночника в возрасте от 24 до 58 лет, прошедших курс оперативного лечения в отделении нейрохирургии РНЦ «ВТО». Срок после травматического повреждения и до оперативного лечения 6 больных в остром и раннем периодах варьировал в пределах 2-24 (11,2±0,3) дней, 4 больных в промежуточном и позднем периодах от 1,5 месяцев до 3 лет. Клинический анализ двигательных нарушений показал, что у 4 больных наблюдалась вялая нижняя параплегия, у 4 – нижний вялый парапарез различной степени выраженности, в одном случае – нижний грубый монопарез и моноплегия слева, еще у одного больного двигательные нарушения отсутствовали. У 6 больных были сопутствующие нарушения функции тазовых органов (задержка или недержание мочи и кала). Во всех случаях эстезиометрически определялись нарушения температурно-болевой чувствительности. Комплексное хирургическое лечение включало открытую декомпрессию спинного мозга из заднего или заднебокового доступов и жесткую фиксацию травмированного участка позвоночника аппаратом наружной транспедикулярной фиксации.

При проведении нейрофизиологического обследования использовался метод глобальной ЭМГ. Тестируемые мышцы – m. tibialis anterior, m. gastrocnemius (c. lat.), m. rectus femoris, m. biceps femoris; используемое оборудование – цифровая система ЭМГ/ВП Viking-IV (Nicolet, США); функциональная проба – «максимальное произвольное напряжение»; тип отведения – биполярный; диаметр электродов – 8 мм, межэлектродное расстояние – 10 мм; анализируемый параметр – средняя амплитуда суммарной ЭМГ (САЭМГ), программно расчитываемая по фрагментам экранных копий MVA-теста. Во всех случаях тестировали мышцы левой (S) и правой ствуют о том, что лишь применение оптимально сконфигурированного до-, интра- и послеоперационного диагностического комплекса, акцентированного на выявление нейроциркуляторных и сенсомоторных расстройств, обеспечивает контроль эффективности использованных технологий оперативного и консервативного лечения и восстановления утраченных функций [9].

Цель исследования - проанализировать взаимосвязь некоторых показателей регионарного кровотока в различных сосудистых бассейнах поясничного утолщения и средней амплитудой суммарной ЭМГ мышц нижних конечностей у больных с позвоночно-спинномозговой травмой в грудопоясничном отделе позвоночника.

И МЕТОДЫ

-

(D) конечностей [1, 4, 14].

Регионарное кровообращение спинного мозга изучали с помощью высокочастотной ультразвуковой допплерографии (допплерограф «Ми-нимакс-Допплер-К» с применением интраоперационных датчиков 20 мГц и 10 мГц, фирмы «Минимакс» г. Санкт-Петербург). Для анализа кровотока использовали показатели Vs – максимальная систолическая скорость (см/с), Qs – объемная скорость (мл/мин), Vm – средняя скорость (см/с), PI – индекс пульсации (Гослинга), RI – индекс сопротивления (Пурсело) [10].

Исследование кровотока спинного мозга осуществляли в условиях операционной во время открытой декомпрессии спинного мозга, после ламинэктомии и вскрытия позвоночного канала в зоне максимального повреждения и прилежащих участках до и после декомпрессирующих мероприятий (удаления гидромы, кисты, гематомы, восстановления проходимости субарахноидального пространства).

Силу основных групп мышц нижних конечностей оценивали по 6-балльной системе [8, 15].

До и после лечения исследовали температурно-болевую чувствительность с помощью электрического эстезиометра с одновременной регистрацией температуры кожи («Nihon Koh-den», Япония). Все измерения проводили симметрично справа и слева в области дерматомов, соответствующих очагу поражения.

Статистическая обработка материалов производилась с помощью пакета анализа данных Microsoft EXEL (описательная статистика и корреляционный анализ). Достоверность различия средних оценивали с помощью параметрического (t-критериев Стьюдента для независимых выборок) и непараметрического (W- и Т-критериев Вилкоксона для независимых и попарно сопряженных выборок показателей) критериев, а степень взаимосвязи признаков – с помощью линейного коэффициента корреляции Пирсона (R).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ полученных результатов показал, что у пациентов в бассейне передней спинальной артерии поперечника поясничного утолщения показатели максимальной систолической и объемной скоростей кровотока достоверно выше, чем в зоне кровоснабжения задних спинальных артерий как в остром, так и позднем периодах травматической болезни спинного мозга (табл. 1). Это можно объяснить тем, что передняя спинальная артерия кровоснабжает в основном серое вещество, а, как известно, кровоток в сером веществе всегда интенсивнее.

У больных с острой позвоночноспинномозговой травмой между показателями кровотока в различных бассейнах поясничного утолщения и анализируемых ЭМГ-характеристик мышц нижних конечностей наблюдались неоднозначные взаимоотношения.

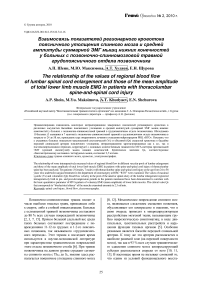

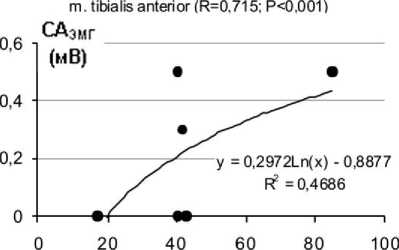

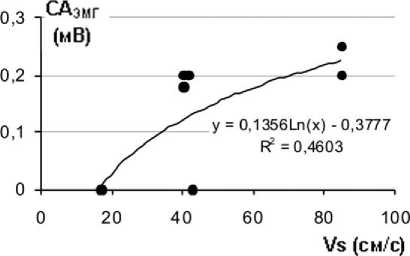

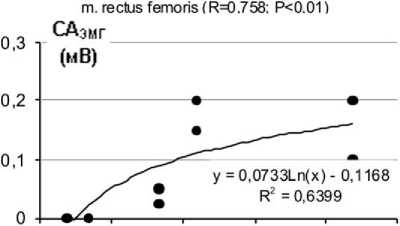

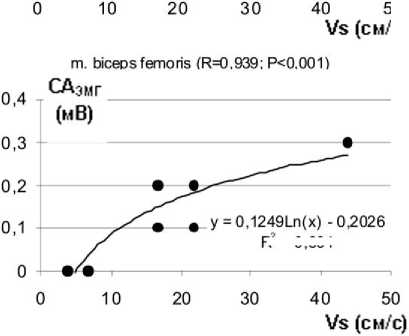

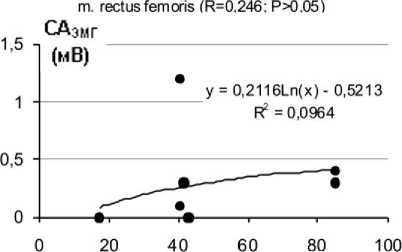

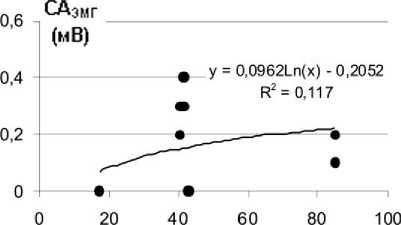

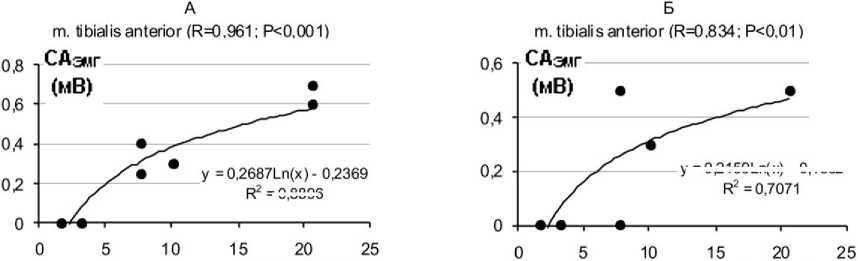

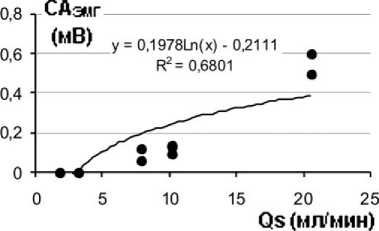

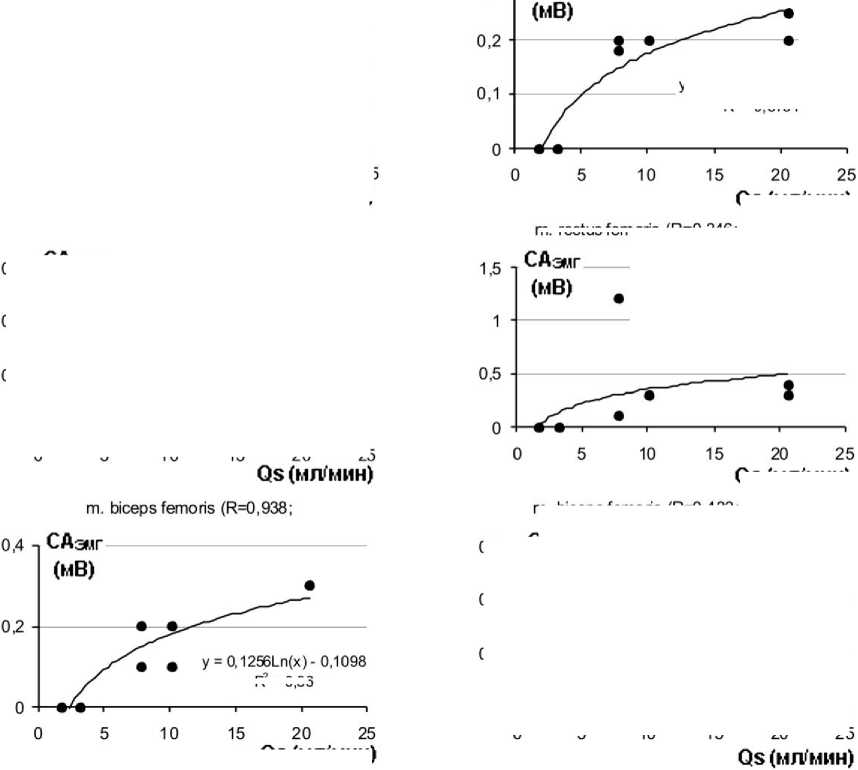

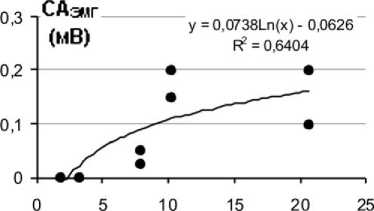

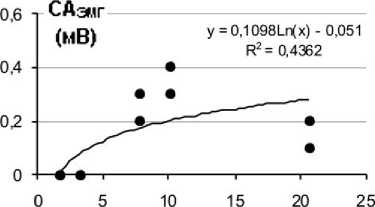

До оперативного лечения во всех отведениях от мышц нижних конечностей наблюдалось в различной степени выраженное снижение произвольной биоэлектрической активности по сравнению с нормативными величинами [4] вплоть до полного ее отсутствия («биоэлектрическое молчание»). Установлена положительная взаимосвязь между СА ЭМГ (D+S) мышц нижних конечностей, зарегистрированных до оперативного вмешательства, и величинами Vs (R=0,758÷0,962) и Qs (R=0,757÷0,961), зарегистрированными до декомпрессирующих мероприятий (рис. 1, А и 2, А). Особенно наглядно эта взаимосвязь проявилась в отведениях от m. tibialis anterior и m. gastrocnemius (c. lat.).

Следует отметить, что взаимосвязь указанных показателей носит преимущественно логарифмический характер, т.е. при увеличении кровотока до определенного уровня наблюдается рост САЭМГ, а последующее увеличение кровотока не сопровождается соответствующей динамикой САЭМГ. Судя по приведенным выше диаграммам, критическое значение Qs, соответствующее дооперационно зарегистрированному «биоэлектрическому молчанию» тестируемых мышц, составляет 2,5 мл/мин.

Не выявлено статистически значимой взаимосвязи между СА ЭМГ и зарегистрированными до декомпрессии показателями кровотока бассейна задних спинальных артерий.

При проведении декомпрессирующих мероприятий интраоперационно было зарегистрировано значительное увеличение кровотока в бассейне передней спинальной артерии и, менее выраженное - в бассейне задних спинальных артерий (табл. 2).

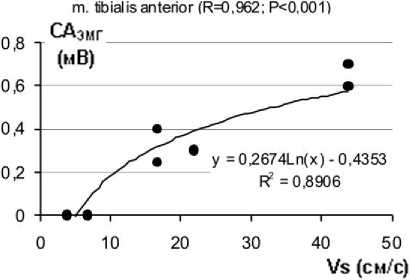

Представляет интерес тот факт, что статистически значимая положительная взаимосвязь между дооперационно зарегистрированными значениями СА ЭМГ и показателями постдекомпрессионного кровотока в бассейне передней спинальной артерии сохранилась лишь в отведениях от m. tibialis anterior и m. gastrocnemius (c. lat.) (рис. 1, Б и 2, Б).

Как и в предыдущем случае (данные измерений до декомпрессии), ни в одном из отведений не выявлена взаимосвязь между САЭМГ и показателями кровотока в бассейне задних спинальных артерий.

В целом постдекомпрессионные тренды СА ЭМГ и показателей кровотока в бассейне передней спинальной артерии имеют однонаправленный характер. В частности, объемная скорость кровотока после декомпрессии выросла на 68,4 % (с 17,9±11,7 до 30,15±11,2), а данные ЭМГ-показателей нижних конечностей увеличились на 25 % (от 0,12±0,02 до 0,16±0,03), сила мышц изменилась с 2,0±0,7 до 2,8±0,6 балла, улучшилась температурно-болевая чувствительность (зарегистрировано снижение порога болевой чувствительности на 1,5 градуса в 25-50 % дерматомах).

Таблица 1

Показатели кровотока спинного мозга (M±m) в бассейне передней и задних спинальных артерий в зоне максимальной компрессии до декомпрессирующих мероприятий (n=10)

|

Период болезни |

Бассейн передней спинальной артерии |

Бассейн задних спинальных артерий |

||||||||

|

V s (см/сек) |

Q s (мл/мин) |

V m (см/сек) |

PI |

RI |

V s (см/сек) |

Q s (мл/мин) |

V m (см/сек) |

PI |

RI |

|

|

Острый и ранний |

18,7*±5,8 |

8,7*±2,7 |

4,9±1,3 |

1,17±0,5 |

0,6±0,14 |

8,7±2,2 |

4,15±1,03 |

5,2±0,84 |

1,32±0,17 |

0,8±0,02 |

|

Промежуточный и поздний |

23,5*±6,3 |

11,07*±3,04 |

8,5±1,6 |

1,67±0,15 |

0,81±0,05 |

15,5±11,8 |

7,3±5,5 |

10,5±7,9 |

1,38±0,4 |

0,7±0,12 |

Примечание: * - достоверность отличия показателей от значений в бассейне задних спинальных артерий (р<0,05).

Таблица 2

Результаты интраоперационного мониторинга кровотока спинного мозга у больных с травмой в грудо-поясничном отделе позвоночника в остром и раннем периодах

|

Этап наблюдения |

Бассейн передней спинальной артерии |

Бассейн задних спинальных артерий |

||||||||

|

V s (см/сек) |

Q s (мл/мин) |

V m (см/сек) |

PI |

RI |

V s (см/сек) |

Q s (мл/мин) |

V m (см/сек) |

PI |

RI |

|

|

До декомпрессии |

18,7±5,8 |

8,7±2,7 |

4,9±1,3 |

1,17±0,5 |

0,6±0,14 |

8,7±2,2 |

4,15±1,03 |

5,2±0,84 |

1,32±0,17 |

0,8±0,02 |

|

После декомпрессии |

37,7*±12,1 |

16,3*±5,7 |

33,1*±2,03 |

1,42±0,46 |

0,73±1,5 |

13,45 ∗ ±5,3 |

6,3±2,4 |

10,7±5,4 |

1,5±0,1 |

0,78±0,02 |

Примечание: * - достоверность отличия показателей от додекомпрессионного уровня (p<0,005).

Vs (см/с)

m. gastrocnemius (c.lat.) (R=0,960; Р<0,001)

m. gastrocnemius (c.lat.) (R=0,641; P<0,05)

FT =0,861

Рис. 1. Взаимосвязь средней амплитуды суммарной ЭМГ (СА ЭМГ ) различных мышц с до- (А) и постдекомпрессионной (Б) максимальной систолической скоростью кровотока (Vs) в бассейне передней спинальной артерии

m. biceos femoris (R=0.211; P>0.05)

Vs (cm/c)

При оценке трендов показателей кровотока с одной стороны и данных глобальной ЭМГ и силы мышц нижних конечностей с другой у больных с позвоночно-спинномозговой травмой в раннем и позднем послеоперационном периодах отмечено отчетливое несоответствие по характеру их направленности. Иными словами, увеличение кровотока в обоих бассейнах не способствовало дальнейшей нормализации ана- лизируемых ЭМГ-характеристик. Необходимо подчеркнуть, что больные этой группы в 8590 % случаев были прооперированны повторно. Неврологический статус в послеоперационном периоде улучшился незначительно (уменьшился болевой синдром), тем не менее, сила мышц нижних конечностей фактически не изменилась (с 3,00±0,6 до 3,02±0,8).

= 0.8896

QS (МЛ/МИН)

m. gastrocnemius (c.lat.) (R=0,823; P<0,01)

у = 0,2159Lnfx) - 0,1852

Qs (млмин)

m. gastrocnemius (c.lat.) (R=0.961; P<0,001)

i САэлг

0,3

FT = 0.80

Qs (мл/мин)

m. rectus femoris (R=0,346: P>0,05)

у =0,1104Ln(x) -0,0792 F? =0,8734

у = 0,1917Ln(x) - 0,0909 R2 =0,2264

Qs (МЛ/МИН)

Рис. 2. Взаимосвязь средней амплитуды суммарной ЭМГ (САЭМГ) различных мышц с до- (А) и постдекомпрессионным (Б) объемным кровотоком (Qs) в бассейне передней спинальной артерии

m. rectus femoris (R=0,757: P<0,01)

Qs (МЛ1МИН)

m. biceps femoris (R=0,433; P>0,05)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние годы возрос интерес к проблеме сосудистой патологии спинного мозга, что обусловлено рядом причин и, в первую очередь, новыми возможностями оказания помощи больным (многие из которых еще недавно расценивались как безнадежные), благодаря использованию новейших достижений науки. Параметры микрогемодинамики позволяют получить представление о выраженности изменений в неврологическом статусе больных с патологией позвоночника и спинного мозга, а также являются важным условием в определении тактики обследования и лечения. При травме грудного и поясничного отделов позвоночника может повреждаться большая радику-ломедуллярная артерия, артерия Адамкевича. При прямой травме спинного мозга - передняя спи- нальная артерия. Эти артерии являются основными кровеносными магистралями спинного мозга, прекращение кровотока в которых приводит к необратимым последствиям. Хотя в ряде работ проводилось изучение состояния регионального кровотока после травмы спинного мозга, до сих пор остаются невыясненными вопросы о влиянии длительности, силы и уровня компрессии на постдекомпрессионное восстановление кровотока и способности к произвольному контролю мышеч- ной активности. Представленные нами материалы позволили существенно уточнить роль различных сосудистых образований спинного мозга в обеспечении проводниково-интегративной функции спинальных моторных центров, обслуживающих нижние конечности и обозначить пороговые значения регионарного кровотока, ниже которых развивается сегментарный ишемический блок в системе кортико-мускулярных связей.

ВЫВОДЫ

-

1. У больных с острой позвоночноспинномозговой травмой в грудопоясничном отделе позвоночника показатели максимальной систолической (Vs) и объемной скоростей кровотока (Qs) в бассейне передней спинальной артерии поясничного утолщения, интраоперационно зарегистрированные как в до-, так и постдекомпрессионном периодах, взаимосвязаны с основным количественным показателем MVA-паттерна произвольной ЭМГ (средней амплитудой) мышц нижних конечностей. Критическое значение Qs, соответствующее «биоэлектриче-

- скому молчанию» тестируемых мышц, составляет 2,5 мл/мин.

-

2. Величины кровотока в бассейне задних спинальных артерий не коррелируют с соответствующими показателями глобальной ЭМГ.

-

3. В позднем периоде позвоночноспинномозговой травмы грудопоясничного отдела позвоночника отсутствует взаимосвязь ЭМГ-показателей и величин кровотока как в бассейне передней спинальной артерии, так и в бассейне задних спинальных артерий поясничного утолщения спинного мозга