Взаимосвязь показателей спектрального анализа вариабельности ритма сердца и социально-психологической адаптации при воздействии трудовой нагрузки у инвалидов

Автор: Наговицына Е. А., Васильева Н. Н.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1 т.14, 2024 года.

Бесплатный доступ

При изучении адаптационных механизмов в условиях трудового воздействия на организм человека с инвалидностью необходимо учитывать не только специфику состояния здоровья, но и влияние социальных, психологических и физиологических факторов.Цель: выявить взаимосвязь показателей социально-психологической адаптации и показателей вариабельности ритма сердца у инвалидов под влиянием трудовой нагрузки.Материалы и методы. Исследована динамика спектральных показателей вариабельности ритма сердца (ВСР), стрессчувствительности и уровня социально-психологической адаптации до и после двухнедельной трудовой нагрузки у людей с инвалидностью. В данную группу входили практиканты «Центра трудовой реабилитации и абилитации» (ЦТРА) и сотрудники базового предприятия ЦТРА, всего 130 человек.Результаты. Анализ данных в зависимости от группы, категории инвалидности, пола, возраста и инвалидизирующего заболевания выявил особенности адаптационно-приспособительной деятельности каждой группы исследования. Выявлена корреляция между показателями чувствительности к стрессу до начала трудовой нагрузки и параметрами ВСР, определяющими механизм адаптации после окончания трудовой практики.Выводы. Подобные взаимосвязи, а также пороговые значения психоэмоциональных показателей относительно напряжения регуляторных систем выявили возможность использования параметров социально-психологической адаптации в качестве скрининга адаптационных возможностей при трудоустройстве людей с инвалидностью.

Механизмы адаптации, психофизиологическая адаптация, стрессчувствительность, человек с инвалидностью

Короткий адрес: https://sciup.org/143182247

IDR: 143182247 | УДК: 612.766.1:612.172.2:616-036.86:159.9 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2024.1.PHYS.1

Текст научной статьи Взаимосвязь показателей спектрального анализа вариабельности ритма сердца и социально-психологической адаптации при воздействии трудовой нагрузки у инвалидов

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Одной из признанных методик количественной оценки состояния регуляторных систем физиологических функций организма, а, следовательно, определения уровня функциональных резервов и способности адаптироваться к стрессирующим факторам, является анализ изменчивости кардиоритма при проведении различных функциональных проб. На сегодня исследователи достаточно пристально обратили свой взор на изменение кардиоинтервалов как индикатор регулирующей деятельности вегетативной нервной системы [1]. Благодаря наличию современных статистических, математических, геометрических и частотных технологий анализа методика измерения вариабельности ритма сердца (ВСР) используется для выявления особенностей адаптационных возможностей возрастных, гендерных, расовых групп и т.д., а также с точки зрения аллостатической нагрузки, в рамках которой и рассматривается формирование компенсированного состояния у людей с инвалидностью. Выбор данной категории граждан в качестве исследуемой группы обусловлен наличием острого социального вопроса как в России, так и за рубежом, - уровнем функционирования инвалида в обществе, что напрямую отражает эффективность лечения и реабилитации [2]. Трудовая занятость людей с инвалидностью, как один из показателей качества жизни, находится на критически низких значениях [3].

Учитывая современную тенденцию биопсихосо-циального подхода в вопросах изучения адаптации инвалидов и принимая во внимание тот факт, что и само трудоустройство является стрессующим фактором как для человека с инвалидностью, так и для здорового человека [4], наряду с регуляторным балансом необходимо определять и психосоциальный компонент при изучении механизмов адаптации данной категории граждан к трудовому воздействию. Интерес научного сообщества к вопросам социально-психологической адаптации инвалидов высок [5], но исследований, учитывающих все три компонента биопсихосоциального подхода, мало. Поэтому изучение психофизиологической адаптации, разработка критериев оценки и методик по её достижению актуальны на современном этапе. Ряд работ показывают взаимосвязь состояния регуляторных систем организма, определённого на основе методики ВСР, и уровня социальнопсихологической адаптации [6]. Таким образом, определение ВСР необходимо для разработки критериев оценки психофизиологической адаптации наряду с проведением психологического тестирования у людей с инвалидностью при трудоустройстве для выбора благоприятного режима и уровня трудовой нагрузки.

Цель исследования: выявить взаимосвязь показателей спектрального анализа ВСР и социальнопсихологической адаптации при воздействии трудовой нагрузки у инвалидов.

Объект и методы исследования

Объект исследования - люди с инвалидностью трудоспособного возраста, являющиеся практикантами специально созданных «Центров трудовой реабилитации и абилитации» («ЦТРА»), а также работники организации, на базе которой были созданы ЦТРА, имеющие инвалидность, всего 130 человек. Первый этап исследования предполагал проведение сравнения группы практикантов ЦТРА до трудоустройства и после для определения адаптационных механизмов в результате трудовой нагрузки в зависимости от группы, категории инвалидности, заболевания, пола и возраста. Для определения уровня социально-психологической адаптации были использованы методики определения стрессчувствитель-ности по методу Ю.В. Щербатых и социальнопсихологической адаптации по Роджерсу - Даймонду, проводившиеся путём анкетирования. Блок оценки состояния регуляторных механизмов включал в себя определение показателей ВСР с помощью аппаратно-программного комплекса «ВНС-Микро» (НейроСофт, г. Иваново). Для оценки адаптационноприспособительной деятельности при помощи ВСР был использован показатель стресс-индекс (SI) и проанализированы относительные величины спектрального анализа (VLF%, LF%, HF%, LF/HF).

Статистическая часть исследования была проведена с использованием программного обеспечения Stattech v. 2.6.1 (ООО «Статтех», Россия).

Первым этапом статистического анализа было определение распределения значений выборки. Для этого применялись критерии Шапиро - Уилка и Колмогорова - Смирнова.

Для оценки влияния трудовой нагрузки был использован статистический анализ, включающий сравнение независимых и зависимых выборок относительно трудового воздействия. t-критерий Стьюдента использовался при наличии нормального распределения и равенства дисперсий. В случае неравных дисперсий применялся t-критерий Уэлча. Критерий Манна - Уитни был применён при абнор-мальном распределении значений выборки исследуемых показателей.

Для апостериорного анализа при сравнении трёх и более независимых групп применялся критерий Крускала - Уоллиса, критерий Даннетта и поправка Холма - Бонферони. В случае нормального распределения во всех группах применялся однофакторный дисперсионный анализ и критерий Тью-ки для апостериорных сравнений. Для исследования закономерностей в двух зависимых группах бы- ла исследована достоверность их различий в динамике трудового воздействия, то есть сдвиг в значениях. При условии наличия гауссовского распределения был использован t-критерией Cтьюдента для зависимых групп. При условии отсутствия нормального распределения или сравнения порядковых шкал был использован критерий Вилкоксона.

Для изучения корреляционных закономерностей при нормальном распределении использовался коэффициент линейной корреляции Пирсона. В противоположном случае применялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Для проведения ROC-анализа было построено несколько ROC-кривых. Путём сравнения статистических графиков были выявлены наивысшие значения индекса Юдена, что позволило определить пороговые значения количественных признаков относительно бинарного признака.

Результаты исследования

Динамика показателей ВСР в зависимости от группового критерия представлена в таблице 1. Оценивая изменение состояния механизмов регуляции физиологических функций организма практикантов ЦТРА при помощи показателей ВСР у представителей второй и третьей группы инвалидности первым этапом было доказано отсутствие различий в состоянии вегетативного статуса до начала трудовой практики у представителей различных групп инвалидности при помощи U-критерия Манна – Уитни. Далее в ходе анализа с использованием критерия Уилкоксона были выявлены статистически значимые изменения показателей LF/HF и HF% фоновые (ф) после применения трудовой нагрузки у представителей третьей группы инвалидности. Динамика показателя LF/HFф в сторону увеличения (p=0,014), а HF% – в сторону уменьшения (p=0,049), выявляющие снижение тонуса парасимпатической нервной системы (ПНС), позволила определить основной механизм вегетативного дисбаланса данной категории граждан.

Придерживаясь подобного алгоритма, был установлен вегетативный дисбаланс и его основной механизм у представителей инвалидов по общему заболеванию и у инвалидов-мужчин. Так, данные, полученные при анализе динамики показателей ВСР в зависимости от категории инвалидности, выявили статистически значимые сдвиги в сторону увеличения в значениях LF/HFф (p=0,004) и статистически значимые сдвиги в сторону уменьшения показателя HF%ф (p=0,038) у инвалидов по общему заболеванию. Это определило снижение тонуса ПНС как основной механизм вегетативного дисбаланса. У представителей мужского пола также было уста- новлено статистически значимое увеличение показателя LF/HFф (p=0,003) и уменьшение показателя HF%ф (p=0,003), что выявило снижение тонуса ПНС, однако положительная динамика показателя VLF%ф (p=0,033) указала на включение в процесс регуляции физиологических функций организма у мужчин центрального контура регуляции.

При помощи критерия Уилкоксона был проведён анализ динамики показателей ВСР в зависимости от возраста, который показал, что у представителей возрастных групп 30–39 лет и 40–50 лет значение HF% достоверно уменьшилось к концу трудовой практики (p=0,023, p=0,001 соответственно). Данный факт указывает, что основным механизмом вегетативного дисбаланса у исследуемых возрастных групп является снижение тонуса парасимпатического отдела ВНС.

В таблице 1 представлены результаты анализа динамики показателей ВСР в зависимости от инва-лидизирующего заболевания. В ходе исследования была выявлена достоверность различий (p=0,02) по показателю SIo (ортостатический) после прохождения трудовой практики при помощи критерия Крас-кела – Уоллиса и отсутствие таковых до, что указывает на расхождение в механизмах регуляции внутренних функций организма в ответ на оказание трудовой нагрузки. Было доказано статистически значимое изменение показателя SIo при помощи критерия Уилкоксона (p<0,01) и LF%ф при помощи парного t-критерия Стьюдента (p=0,04) у представителей инвалидов с поражениями опорнодвигательного аппарата (ОДА). Следовательно, для данной категории граждан характерно активация симпатической нервной системы в покое и центрального контура регуляции при моделировании минимального стресса после воздействия труда. Статистически значимое (p=0,02) снижение показателя HF%ф у инвалидов с заболеванием сердечнососудистой системы показало, что основное направление приспособительной деятельности вегетативной нервной системы у данного контингента – понижение тонуса её парасимпатического отдела. Было выявлено, что для лиц с заболеваниями психоневрологической сферы характерно повышение тонуса высших вегетативных центров в адаптационном процессе при трудовом воздействии, что было доказано при помощи анализа динамики показателя VLF%ф (p=0,02) до и после трудовой практики.

Динамика социально-психологической адаптации по методике Роджерса – Даймонда выявила увеличение внутреннего контроля у представителей третьей группы инвалидности. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 1. Динамика показателей ВСР у людей с инвалидностью в процессе трудовой деятельности

Table 1. Dynamics of HRV indicators in people with disabilities during the course of work

Групповой критерий Этап LF/HFф (у.е.) HF%ф LF%ф VLF%ф SIo (у.е.)

|

Группа инвалидности |

2 группа (Мe [Q25; Q75], M ± SD) |

|||||

|

I |

1,3 [0,8–2,9] |

23 [12–37] |

32±12 |

42±16 |

190 [119–508] |

|

|

П |

1,5 [1,2–3,1] |

19 [11–29] |

32±12 |

47±15 |

187 [116–367] |

|

|

3 группа (Мe [Q25; Q75], M ± SD) |

||||||

|

I |

1,6 [1–1,9] |

19 [16–28] |

29±12 |

44±18 |

251 [104–392] |

|

|

П |

2,2 [1–3,6]* |

14[11–20]* |

32±12 |

50±14 |

184 [110–507] |

|

|

Категория инвалидов |

Инвалиды по общему заболеванию, (Мe [Q25; Q75], M ± SD) |

|||||

|

I |

1,2 [0,6–1,9] |

21 [16–38] |

28±12 |

43±18 |

226 [105–445] |

|

|

П |

2,1 [1–3,5]* |

15[11–30]* |

32±12 |

45±17 |

154 [134–534] |

|

|

Пол |

Мужчины (Мe [Q25; Q75], M ± SD) |

|||||

|

I |

1,2 [0,7–1,9] |

25 [18–36] |

32±11 |

39±14 |

281 [150–528] |

|

|

П |

1,7[1,2–3,5]* |

15[11–25*] |

32±13 |

47±18* |

272 [116–631] |

|

|

Женщины (Мe [Q25; Q75], M ± SD) |

||||||

|

I |

1,6 [1–3] |

17 [12–31] |

31±13 |

45±17 |

166 [94–407] |

|

|

П |

1,6 [1,1–3,5] |

16 [11–27] |

33±12 |

45±17 |

173 [115–349] |

|

|

Возраст |

30–39 лет (Мe [Q25; Q75], M ± SD) |

|||||

|

I |

1,2 [0,9–2,6] |

25 [16–35] |

34±11 |

36±16 |

134 [93–379] |

|

|

П |

1,6 [1,3–4,7] |

15[10–23]* |

34±14 |

44±20 |

171 [114–375] |

|

|

40–50 лет (Мe [Q25; Q75], M ± SD) |

||||||

|

I |

1,5[0,8–1,7] |

22 [15–29] |

31±12 |

43±16 |

296 [137–457] |

|

|

П |

2,4 [1,2–3,6] |

15[13–20]* |

34±12 |

48±14 |

311 [130–530] |

|

|

Инвалидизирующее заболевание |

Заболевание ССС (Мe [Q25; Q75], M ± SD) |

|||||

|

I |

1,7 [1,2–2,1] |

17 [13–31] |

30±15 |

47±21 |

392 [184–508] |

|

|

П |

2,2 [1,3–3,7] |

13[10–15]* |

29±14 |

57±15 |

244[176–415] |

|

|

Заболевание психоневрологической сферы (Мe [Q25; Q75], M ± SD) |

||||||

|

I |

1,5 [1–3,1] |

22 [15–35] |

36±11 |

39±14 |

212 [101–649] |

|

|

П |

1,5 [1,2–3] |

20 [11–29] |

342±11 |

46±17* |

161 [106–366]# |

|

|

Патология опорно–двигательного аппарата (Мe [Q25; Q75], M ± SD) |

||||||

|

I |

0,7 [0,5–1,4] |

27 [17–37] |

22±10 |

44±19 |

212 [143–299] |

|

|

П |

2,1 [1,1–4,1] |

18 [13–26] |

35±14* |

43±18 |

505[356–865]*# |

|

Примечание: * p<0,05 в сравнении с исходными значениями; #p<0,05 различие между группами; ф – фоновая проба, о – ортостатическая проба; I - до воздействия трудовой нагрузки, П - после воздействия трудовой нагрузки.

Note: *p<0.05 in comparison with the initial values; #p <0.05 difference between groups; ф - background test, o - orthostatic test; I - before exposure to workload, П - after exposure to workload.

Таблица 2. Анализ динамики показателя «Внутренний контроль» в зависимости от группы инвалидности Table 2. Analysis of the dynamics of the indicator "Internal control" depending on the disability group

|

Группа инвалидности |

Этапы наблюдения |

|

I П M±SD M±SD |

|

|

71±16 69±10 55±15 63±10* |

Примечание: * p<0,05 в сравнении с исходными значениями; I - до воздействия трудовой нагрузки, П - после воздействия трудовой нагрузки.

Note: *p<0.05 compared to the original values; I - before the impact of the workload, П - after the impact of the workload.

Выявлена взаимосвязь показателей стрессчув-ствительности до начала трудовой практики с показателями вегетативного баланса после её окончания у мужчин-инвалидов и представителей третьей группы инвалидности. Результаты представлены в таблице 3.

Измеренные после воздействия трудовой нагрузки показатели ВСР, являющиеся маркерами активации тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (RMSSDo, pNN50o, MxDMno, MxRMnо), отрицательно коррелировали со значениями общей стрессчувствительности до начала трудовой нагрузки у представителей третьей группы инвалидности. Положительная корреля- ционная взаимосвязь была выявлена с показателями, указывающими на увеличение тонуса симпатической нервной системы (ВПРо). Значения стрес-счувствительности мужчин-инвалидов до начала трудового воздействия также были связанны отрицательной корреляционной связью с показателями ВСР по окончании такового (табл. 3). Следовательно, уровень стрессчувствительности до трудоустройства у инвалидов с третьей группой и инвалидов-мужчин обладает прогностическими возможностями относительно состояния вегетативных регуляторных механизмов после трудовой нагрузки при действии минимального стресса.

Таблица 3. Результат корреляционного анализа взаимосвязи стрессчувствительности до трудовой нагрузки и показателей ВСР после трудовой нагрузки

Table 3. The result of the correlation analysis of stress sensitivity before work load and HRV indicators after work load

|

Показатель |

Характеристика корреляционной связи |

|

|

Ρ |

p |

|

|

Инвалиды 3 группы |

||

|

RMSSD2o |

–0,739 |

<0,001* |

|

pNN50 2o |

–0,710 |

<0,001* |

|

MxDMn 2o |

–0,768 |

<0,001* |

|

MxRMn 2о |

–0,754 |

<0,001* |

|

ВПР 2о |

0,729 |

<0,001* |

|

Инвалиды–мужчины |

||

|

RMSSD2o |

–0,719 |

0,002* |

|

MxDMn 2o |

–0,712 |

0,002* |

|

MxRMn 2о |

–0,724 |

0,002* |

|

ВР 2о |

–0,708 |

0,002* |

Примечание: * p<0,05 в сравнении с исходными значениями; о – ортостатическая проба, 2 – по окончании трудовой практики.

Note: *p<0.05 in comparison with the initial values; o – orthostatic test, 2 – at the end of work practice.

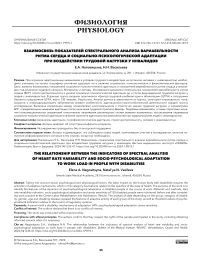

При помощи ROC-анализа, метода логистической регрессии, используемого для прогнозирования вероятности наступления того или иного события, имеющего бинарное значение, доказана взаи- мосвязь между состоянием регуляторных систем после трудовой практики и такими показателями, как возраст и стрессчувствительность до трудоустройства. Наивысшее значение индекса Юдена позволило выявить пороговое значение количественного признака в точке cut-off, а площадь под полученной кривой (ROC Curve) – определить вероятность возникновения этого. На рисунке 1 представлена определённая в процессе работы AUC (Area Under Curve) или площадь под кривой ROC (ROC Curve) равная 0,63±0,055 с 95% достоверным интервалом: 0,522–0,739 (p<0001). Поэтому с вероятностью 0,63±0,05 можно предположить, что по-

Рисунок 1. ROC-кривая модели по показателю возраст

Figure 1. ROC curve for the model according to the indicator "age"

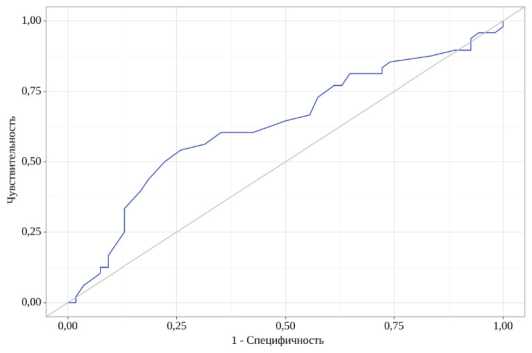

роговое значение показателя «возраст», при котором и выше которого при воздействии на человека с инвалидностью трудовой нагрузкой произойдет напряжение регуляторных систем составило 40 лет (рис. 1 и 2).

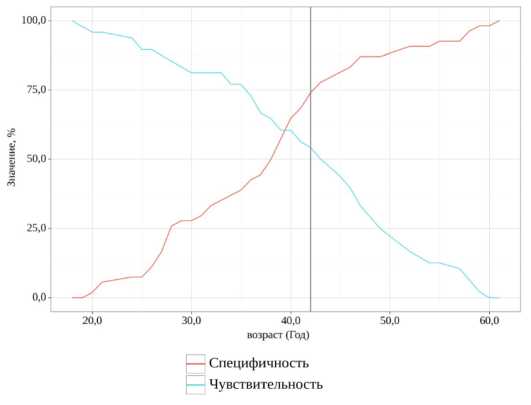

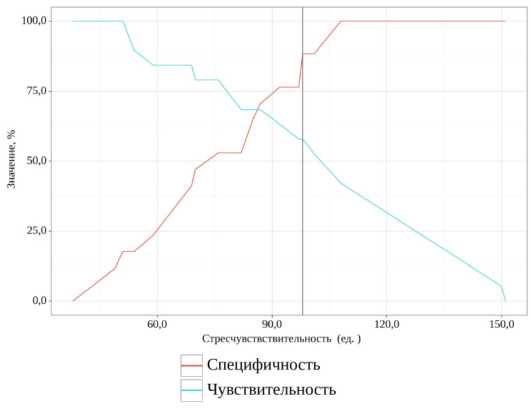

Выполнен ROC-анализ данных стрессчувствитель-ности до воздействия трудовой нагрузки. Порог для стрессчувствительности составил 87 единиц.

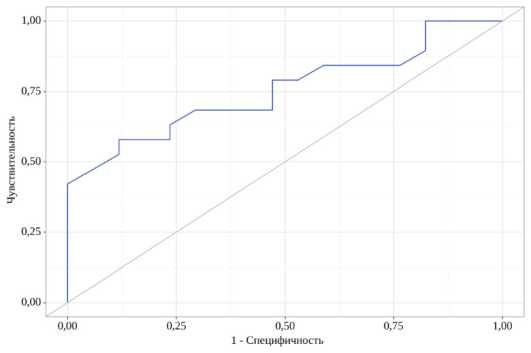

На рисунке 3 представлена площадь под ROC-кривой, которая составила 0,75±0,08 с 95% доверительного интервала: 0,6–0,9 (p=0,009). Следовательно, с вероятностью 0,75±0,08 пороговое значение показателя «стрессчувствительность до воздействия трудовой нагрузки» при котором и выше которого при воздействии на человека с инвалидностью трудовой нагрузкой произойдет напряжение регуляторных систем составило 87 единиц (рис. 3 и 4).

Рисунок 2 . Динамика чувствительности и специфичности модели по показателю «возраст»

Figure 2. Dynamics of sensitivity and specificity of the model according to the indicator "age"

Рисунок 3 . ROC-кривая модели по показателю «стрессчувстви-тельность до трудовой нагрузки»

Figure 3. ROC-curve of the model according to the indicator "stress sensitivity to workload"

Рисунок 4. Динамика чувствительности и специфичности модели по показателю «стрессчувствительность до трудовой практики» Figure 4. Dynamics of sensitivity and specificity of the model depending on the threshold values of the indicator "stress sensitivity before work practice"

Обсуждение результатов

Учитывая стрессорное влияние трудовой занятости и специфическое внутреннее самоощущение человека с инвалидностью [7], трудоустройство для данной категории граждан является специфическим видом воздействия – трудовой нагрузкой, включающей в себя как социальные, психологические так и физиологические аспекты. В связи с этим можно говорить о специфических адаптационных механизмах к данному виду воздействия.

Трудоустройство – это поведенческий акт, а системообразующий фактор, вновь сформировавшей функциональной системы, – это приобретение специального трудового навыка. Необходимо отметить, что мотивационный компонент стал одним из крите- риев отбора, так как только желающие трудоустроиться инвалиды приняли участие в исследовании.

Различия в механизмах регуляторных влияний автономной нервной системы у инвалидов по общему заболеванию и инвалидов-детства, на наш взгляд, кроются в наличии профессиональнотрудового опыта у инвалидов по общему заболеванию, так как эта категория присваивается в трудоспособном возрасте, после 18 лет. Подобный опыт олицетворяет собой компонент акцептора результата действия (АРД) – память. Данные кардинальные различия в составе АРД приводят к формированию различий в направленности поведенческой деятельности, а именно, наличию ориентировочноисследовательского компонента у инвалидов детства, в отличие от инвалидов по общему заболеванию, имеющих трудовую эмпирию. Имеющийся трудовой опыт запускает механизмы памяти АРД и формирует опережающую эмоциональную реакцию, что, по нашему мнению, является причиной вегетативного дисбаланса с преобладанием симпатического тонуса за счёт дезактивации парасимпатического компонента у этой категории инвалидов. Полученные результаты по более высокой способности к адаптации у инвалидов с детства подкрепляются данными экспериментального исследования А.Ю. Шишлевой и В.В. Раевского о способности к обучению в зависимости от периода ранней социальной изоляции [8].

В группах исследования с разными инвалидизи-рующими заболеваниями выявлены различные механизмы вегетативного дисбаланса в процессе адаптационной деятельности. Оценка социальнопсихологической адаптации доказала благоприятное влияние трудовой нагрузки на социальный и психологический компонент адаптационного процесса у инвалидов независимо от инвалидизирую-щего заболевания.

Выявлены гендерные различия как социальнопсихологических, так и вегетативных механизмов адаптации. У мужчин-инвалидов данные критерии находились в состоянии нарушения равновесия. Оценка результатов исследования через призму возраста показала вегетативный дисбаланс у людей старше 30 лет, что, несомненно, объясняется влиянием аллостатической нагрузки на процесс адаптации к трудовой деятельности.

Основные значимые для практического применения данные были получены при помощи корреляционного и ROC-анализа. Таким образом, были выявлены критические значения возраста (40 лет) и уровня стрессустойчивости (87 ед.) у инвалидов при трудоустройстве, которые с большой вероятностью приведут к дисбалансу регуляторных систем при воздействии трудовой нагрузки, что необходимо учитывать социально-экспертным службам и рабо- тодателю при составлении графика и режима трудовой нагрузки при трудоустройстве.

Выводы

Проведённый анализ выявил особенности динамики вегетативного статуса и психосоциальной адаптации у инвалидов в процессе трудовой нагрузки и обозначил детерминативные факторы, определяющие специфику механизмов адаптивных реакций. К этим факторам относятся категория и группа инвалидности, инвалидизирующее заболевание, пол и возраст.

Оценка взаимосвязи психоэмоциональных показателей, определённых до воздействия трудовой нагрузки, и некоторых показателей ВСР после, даёт возможность прогнозировать уровень напряжения регуляторных систем у людей с инвалидностью под воздействием трудовой нагрузки.

Полученные закономерности возможно использовать для ориентировочного и индивидуального прогноза эффективного режима труда и отдыха, длительности трудового дня и продолжительности трудовой недели при трудоустройстве человека с инвалидностью, что является одним из важных аспектов практического применения полученных результатов. То есть, чем выше значение стрессчув-ствительности до влияния трудового фактора, тем более выражен вегетативный дисбаланс и, соответственно, напряжение систем, регулирующих физиологические функции организма, после, а также пороговые значения уровня стрессчувствительно-сти и возраста, определённые при помощи ROC-анализа.