Взаимосвязь ростовых факторов с развитием железодефицитных анемий у девочек подростков

Автор: Худойбердиева Хамрохон Тиллаевна, Арзикулов Абдураим Шамсиевич, Акбарова Гулноза Хайдаралиевна, Халилов Отабек Нематиллаевич

Журнал: Re-health journal @re-health

Рубрика: Педиатрия

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14125379

IDR: 14125379

Текст статьи Взаимосвязь ростовых факторов с развитием железодефицитных анемий у девочек подростков

Андижан, Узбекистан

THE RELATIONSHIP OF GROWTH FACTORS WITH THE

DEVELOPMENT OF IRON DEFICIENCY ANEMIA

IN ADOLESCENT GIRL

Актуальность работы.

Проблема профилактики, диагностики и лечения ЖДА является чрезвычайно актуальной для здравоохранения многих стран мира, в том числе и для

Узбекистана, в связи с ее широкой распространенностью [4, 8]. По данным различных исследователей встречаемость ЖДА варьирует от 60-80% у беременных, женщин фертильного возраста, в том числе среди школьников - 4050% [7, 10, 12, 13]. Судя по данным литературы, патогенез ЖДА до конца не раскрыт. Так, конечный результат в виде ЖДА может формироваться из- за низкого депо в организме или недостаточного поступления железа с пищевыми продуктами, усиленного расхода, из-за быстрого роста и развития детей или же микро (через кишечник) или макро потери железа с эритроцитами при менархе, хронических заболеваниях ЖКТ [1, 3, 6, 11]. Одновременно ЖДА может развиться из-за снижения железо связывающей способности сыворотки (сидероахристия), при дефиците белка (белководефицитная), вследствие снижения активности ферментов кишечника, участвующих во всасывании железа и витаминов, из-за врожденного или приобретенного дефицита внутреннего фактора, не только желудочного, но и двенадцатиперстной кишки [2, 5, 12].

В связи с этим констатируется, что ЖДА необходимо активно выявлять среди населения, вести первичные профилактические и лечебные меры не только препаратами железа, а также другими препаратами, в частности, промоторами, способствующими всасыванию железа, витаминов и микроэлементов [9,10, 15] .

Актуальность данной проблемы определяется не только широким ее распространением, но также в связи с развитием при ней полисистемных нарушений, дистрофией внутренних органов, что часто ассоциируется с низкой физической и умственной дееспособностью взрослых и детей.

Разнообразие анемий, легкость их возникновения и тяжесть течения среди групп высокого риска, к которым относятся и дети подросткового периода, делает необходимым проводить периодическое обновление данных по изучению частоты и закономерности развития ЖДА в зависимости от географических, социальнобытовых условий проживания, возрастно-полового характера, темпа физического и полового развития детей-подростков [12, 14].

Решение этих вопросов позволило бы конкретизировать методы диспансерного наблюдения за подростками с дефицитом железа и разработать более эффективные методы профилактики и терапии по гемоглобиновому оздоровлению школьников с ЖДА на ее ранних стадиях.

Объект и предмет исследования. Исходным материалом для определения количества школьников г. Андижан послужил списочный состав (алфавитный) учащихся в возрасте 7-14 лет (12000). Из этого числа учащихся с помощью таблицы Бродфера отобраны 1200 детей в возрасте 7-14 лет (10% ная выборка).

Методы исследования: эпидемиологический, клинический, биохимический и статистический.

Цель исследования.

Изучение влияния ростовых факторов у девочек в возрасте 12-14 лет на формирование железодефицитных анемий.

Результаты и обсуждения. Результаты наших исследований свидетельствуют, что у девочек в возрасте 12-14 лет при развитии ЛДЖ по сравнению контрольной

группой отмечается увеличение длины тела (р<0,05), длины рук (p<0,05) и ног (р<0,05), а также относительной поверхности тела – ОПТ (р<0,001).

Анализируя эти данные можно заметить, что первоначальным инициатором ускоренного роста девочек с ЛДЖ в длину, по-видимому является фактор тканевой гипоксии (гемовая ещё не развилась). По мнению ряда исследователей, за обмен тканевого железа ответственны два фактора: запасы его в организме и эритропоэтическая активность костного мозга. Показано, что гипоксический стресс, активируя эритропоэтическую активность макрофагов костного мозга, почек, одновременно повышает выработку ангиотензина II, простогландинов Е, J2 и аденозина, как известно, являются естественными стимуляторами активации симпатического отдела ВНС, вызывающие в свою очередь периферическую вазоконстрикцию и тахикардию. Хотя возрастание сердечного выброса является первичной компенсаторной реакцией при уменьшении кислородтранспортной емкости артериальной крови, изменение микроциркуляции может значительно влиять на транспорт кислорода на уровне тканей.

При этом нами выявлено явление - увеличение ОПТ девочек при стадии ЛДЖ, соответствует известному закону поверхности, согласно которому интенсивность энергетического обмена гомойотермных организмов, пропорционально возрастает по мере увеличения их относительной поверхности тела. Известно, что конечности ребенка из-за наличия в них шунтово-противоточной системы теплообмена, играют важную роль в его росте в длину и ширину, т.е., периферический вазоспазм способствует усиленному росту в длину (в том числе конечностей), а при вазодилятации происходит интенсивный рост в ширину и соответственно этому усиленная прибавка массы тела и дифференцировка тканей. Необходимо иметь в виду и то, что значительный прирост массы тела сопровождается и увеличением числа закладываемых ядер окостенения, когда происходит окончательное формирование основных очагов медуллярного кроветворения в губчатом веществе скелета, преимущественно в плоских костях и позвонках.

Нами выявленная морфометрическая ситуация у девочек с ЛДЖ, характеризующаяся интенсивным ростом в длину, и сочетающаяся с длиннорукостью и длинноногостью, подтверждает вышеуказанную физиологическую закономерность с одной лишь разницей, что сдвиги происходят в более ранние сроки (12-14 лет), а не в период наиболее интенсивного роста и созревания (15-17 лет), т.е., во время второго пубертатного скачка.

Таблица 1.

|

№ |

Показатели антропометрии |

Контроль группа n=51 |

ЛДЖ n=45 |

P 1-2 |

ЖДА I ст n=56 |

P 1-3 |

P 2-3 |

ЖДА II ст n=25 |

P 1-4 |

P 2-4 |

P 3-4 |

|

1 |

Масса тела, кг |

41,3±1,12 |

43,6±1,21 |

Н.д. |

44,8 ±0,87 |

<0,05 |

Н.д. |

47,3 ±0,63 |

<0,001 |

<0,05 |

<0,05 |

|

2 |

Длина тела, см |

149,6±0,76 |

153,2±0,71 |

<0,05 |

153,5±0,86 |

<0,01 |

Н.д. |

155,4 ±0,86 |

<0,001 |

<0,05 |

Н.д. |

|

3 |

Окружность головы, см |

54,4 ±0,14 |

54,7 ±0,17 |

Н.д. |

55,1 ±0,20 |

<0,01 |

<0,05 |

55,3 ±0,20 |

<0,001 |

<0,05 |

Н.д. |

|

4 |

Окружность груди, см |

74,0 ±0,96 |

75,2 ±1,01 |

Н.д. |

75,1 ±0,73 |

Н.д. |

Н.д. |

78,2 ±0,66 |

<0,001 |

<0,05 |

<0,01 |

|

5 |

Длина руки, см |

65,1 ±0,74 |

68,0 ±0,44 |

<0,001 |

68,3 ±0,47 |

<0,001 |

Н.д. |

69,3 ±0,44 |

<0,001 |

<0,05 |

Н.д. |

|

6 |

Длина ноги, см |

78,1 ±0,54 |

79,5 ±0,37 |

<0,05 |

81,1 ±0,58 |

<0,001 |

<0,05 |

81,9 ±0,43 |

<0,001 |

<0,01 |

Н.д. |

|

7 |

АПТ (м2) |

1,31 ±0,02 |

1,36 ±0,02 |

Н.д. |

1,38 ±0,02 |

<0,05 |

Н.д. |

1,43 ±0,014 |

<0,001 |

<0,01 |

<0,05 |

|

8 |

ОПТ (см2/кг) |

418,8±17,6 |

649,4±8,76 |

<0,001 |

537,5±9,03 |

<0,001 |

<0,001 |

520,6 ±8,34 |

<0,001 |

<0,001 |

Н.д. |

Основные показатели антропометрии девочек подростков в зависимости от степени тяжести дефицита железа (М±m)

Примечание: 1. АПТ и ОПТ соответственно абсолютная и относительная поверхность тела 2. Н.д. – статистически недостоверно (р>0,05)

Как видно из данных таблицы 1. у обследованных девочек с ЖДА I степени наряду с высокими значениями длины тела, рук, ног по сравнению с контрольной группой также увеличена масса тела (р<0,05), окружность головы, АПТ (р<0,01), а ОПТ по сравнению с девочками с ЛДЖ снижалась (р<0,001).

При II степени тяжести ЖДА у девочек изученные показатели антропометрии по сравнению с их сверстниками контрольной группы и ЛДЖ существенно увеличены (р <0,001), однако их различия при сравнении I и IIстепени ЖДА становятся не существенными (р>0,05), кроме массы тела (р<0,05), окружности груди (р<0,01) и АПТ (<0,05). При корреляционном анализе содержания сывороточного железа и масс тела девочек (r = +0,457±0,02, р<0,05) и АПТ (r=+0,427±0,04, р<0,01), обнаруживается тесная положительная связь, а c длиной тела – такая связь отсутствовала (r = +0,285±0,13, p>0,05). Более того, эта связь при усиленной прибавке массы тела (r = +0,619) и АПТ (r = +0,622) становится более тесной. Эти данные свидетельствуют о том, что усиленный прирост массы тела и опосредованное ею увеличение АПТ является компенсаторной морфометрической реакцией для сохранения запасов железа, что уменьшается при усиленном их росте в длину.

В связи с этим нам представляется, что преждевременный, усиленный рост девочек в длину (при ЛДЖ), как ускоренный ход конвееера на заводе, может сопровождаться большей вероятностью «ошибки сбора» из-за диссонанса роста и дифференцировки организма девочек и явиться причиной гипоксической «альтерации». Эти факторы у девочек с ЖДА II степени тяжести могут быть первопричинами нереализации максимально возможного роста в длину (низкий рост в зрелом возрасте), из-за укорочения срока пубертатного спурта (скачка), привести к более раннему усиленному росту в ширину, т.к., масса тела (у них масса, окружность груди и АПТ увеличены), что видимо, способствует раннему половому созреванию [48б 142]. В литературе есть указания на то, что наступление первой менструации наблюдается у девочек при достижении определенной массы тела, независимо от условий, в которых они находились.

Показано, что с появлением первой менструации у девочек интенсивность роста в длину резко замедляется.

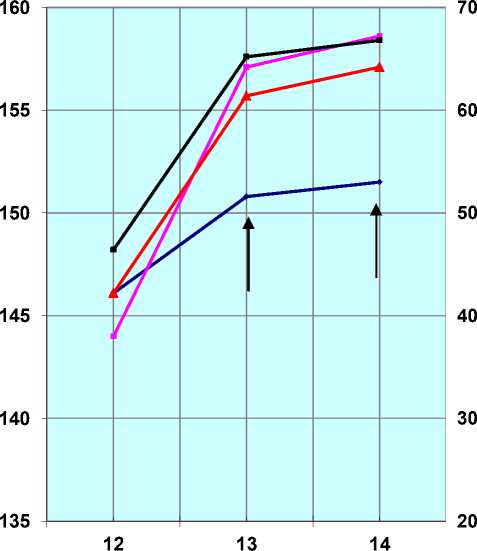

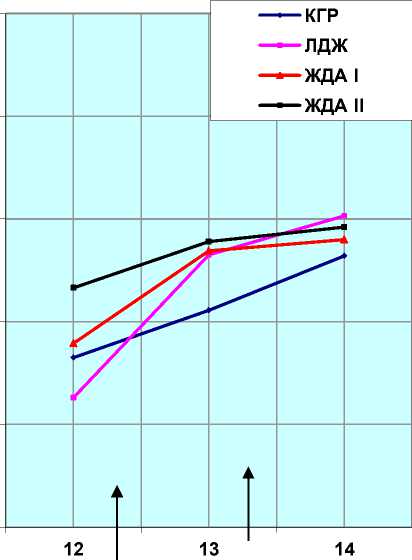

В рис. 1. представлена интенсивность прибавки в длину и массе тела девочек в зависимости от возраста и степени тяжести ДЖ.

длина тела

масса тела

Примечание: | - обозначение, статистически достоверные периоды (p<0,05-

0,001)

Рис. 1. Показатели длины и массы тела девочек в зависимости от тяжести дефицита железа и возраста.

Из данных рисунка. следует, что у девочек с ДЖ интенсивность прибавки массы тела и длины тела с возрастом увеличивается, что аналогично девочек контрольной группы.Однако у них прибавка массы и длины тела происходит гетерохронно, т.е., прибавка массы тела начинается в более ранние сроки (12-13 лет), чем длина тела (13-14 лет), при этом интенсивность этих показателей высокая, чем их сверстниц в контрольной группе.

Ежегодная прибавка в массе тела девочек контрольной группы в возрасте 13 лет по отношению к 12 лет составила 12,6%, а в возрасте 14 лет 27,1%. Эти данные у девочек с ЛДЖ (42,6% и 54,3%), ЖДА I (23,7 и 26,6%) и II степени тяжести (10,4% и 13,3%) существенно изменена. При этом ключевым возрастом явился 13 лет. В этом возрасте масса тела девочек с ЛДЖ,

ЖДА I и II степени тяжести были больше на 13,1%, 14,1% и 16,3% по сравнению с аналогичным возрастом девочек контрольной группы.

Интенсивность роста девочек контрольной группы в возрасте 1314 лет по сравнению с 12 лет составило 3,22% и 3,69%, а у девочек с ЛДЖ эти данные составили 9,1% и 10,1%, ЖДА I ст (6,57% и 6,88%).

Следовательно, у девочек с ЛДЖ наблюдается наиболее интенсивная прибавка в массе тела, что сочетается с более высокими темпами роста их в длину.

Эти данные ещё раз доказывают вышеуказанное мнение о том, что преждевременный ускоренный рост девочек с ЛДЖ приводит к ускоренной прибавке массы тела, а последняя является причинами их преждевременного полового созревания. В литературе показано, что наиболее высокий темп роста (масса, длина) наблюдается в период предшествующему половому созреванию, а некоторые исследователи рассматривают пубертатный скачок роста как период реализации всех потенциальных возможностей последнего. Интересно отметить, что скачок роста тем интенсивнее, чем раньше наступает первая менструация.

В период полового созревания эстрогены совместно с андрогенами ответственны за созревание костей скелета и появление вторичных половых признаков, при этом эстрогены обладают более выраженной способностью стимулировать созревание, а андрогены – рост костей скелета. В связи с этим можно предположить о том, что в стадии ЛДЖ, более выражено влияние андрогенов, чем эстрогенов на половое развитие девочек.

Для раскрытия механизмов влияний ростовых факторов по развитию ДЖ у девочек, можно использовать индексовые показатели антропометрии (табл. 2.). Известно, что индексы Бругша и Эрисмана свидетельствует о возрастных изменениях связи между окружностью груди (ОГК) и длина тела (ДТ).

Таблица 2

|

№ |

Индексы |

Контроль группа n=51 |

ЛДЖ n=45 |

P 1-2 |

ЖДА I ст n=56 |

P 1-3 |

P 2-3 |

ЖДА II ст n=25 |

P 1-4 |

P 2-4 |

P 3-4 |

|

1 |

Бругша, усл.ед. |

49,5±0,59 |

49,1±0,37 |

Н.д. |

48,4 ±0,38 |

Н.д. |

Н.д. |

50,4 ±0,33 |

Н.д. |

<0,01 |

<0,001 |

|

2 |

Эрисмана, см |

-2,68±0,58 |

-6,86±0,46 |

<0,001 |

-5,53±0,43 |

<0,01 |

<0,05 |

4,51 ±0,74 |

<0,001 |

<0,01 |

<0,001 |

|

3 |

Рорера, усл.ед. |

1,23 ±0,02 |

1,20 ±0,02 |

Н.д. |

1,24 ±0,02 |

Н.д. |

Н.д. |

1,27±0,028 |

Н.д. |

<0,05 |

Н.д. |

|

4 |

Кетле, усл.ед. |

18,4 ±0,37 |

17,2 ±0,46 |

<0,05 |

18,9±0,28 |

Н.д. |

Н.д. |

19,7±0,29 |

<0,01 |

<0,05 |

<0,05 |

|

5 |

Пинье, см |

34,2 ±1,01 |

34,4±1,07 |

Н.д. |

33,4±0,87 |

Н.д. |

Н.д. |

30,3 ±0,86 |

<0,01 |

<0,01 |

<0,01 |

|

6 |

«Стении», усл.ед. |

0,96±0,01 |

0,96 ±0,02 |

Н.д. |

0,95±0,01 |

Н.д. |

Н.д. |

0,90±0,012 |

<0,05 |

<0,05 |

Н.д. |

Примечание: 1. Н.д. – статистически недостоверно (р>0,05)

Антропометрические (возрастные) индексы у девочек-подростков с различной степенью дефицита железа (М±m)

Как видно из данных табл. 2. у девочек – подростков при развитии ЛДЖ, из-за усиленного их роста в длину, значения отрицательного индекса Эрисмана усугубляется (р<0,001).

Такая тенденция сохраняется у девочек-подростков и при развитии ЖДА I степени тяжести, однако она менее выражена (р<0,05). Индекс Эрисмана при II степени ЖДА у обследованных девочек по сравнению контрольной группы (р<0,001), ЛДЖ (р<0,001) и I степенью ее тяжести (р<0,001) приобретает положительное значение, что указывает на замедление темпа их роста в длину и усиленного жироотложения в грудной клетке.

Эта закономерность подтверждается и увеличением индекса Бругша у девочек с ЖДА II степенью тяжести анемии (р<0,001).

Индекс Рорера и Кетле показывает о возрастных сдвигах связи массы тела (МТ) и ДТ, их значения при усиленном росте детей в длину уменьшается, а интенсивная прибавка МТ увеличивают этих показателей [102, 106]. Как свидетельствует данные табл. 2. в этом плане наиболее информативным оказался индекс Кетле. Данный индекс при развитии ЛДЖ у девочек в возрасте 12-14 лет несколько снижен (р<0,05) и существенно увеличивается при ЖДА II степени тяжести (р<0,01; р<0,05; р<0,05).

Известно, что индекс Пинье и «стении» указывает о взаимосвязи МТ, ДТ и окружности грудной клетки (ОГК) происходящие в процессе роста и развития детей. Данные табл. 2. свидетельствует, что у девочек при II степени тяжести ЖДА, значения индекса Пинье (р<0,01, р<0,01, р<0,01) и «стении» (р<0,05, р<0,05, р>0,05) существенно снижены и свидетельствует о замедления темпа роста девочек с ДЖ в длину, усиленной прибавки массы тела и ею обусловленного жироотложения на грудной клетке. Об этом свидетельствует тесная положительная связь параметров ОГК девочек с МТ (г = +0,61±0,09), нежели с ДТ (г = +0,321±0,10, р<0,05).

Выводы: Таким образом, результаты исследования антропометрических индексов, свидетельствующие о возрастных сдвигах взаимосвязи МТ, ДТ и ОГК у девочек в возрасте 12-14 лет с различными степенями ДЖ значительно изменены. Это у девочек при развитии ЛДЖ проявляется усиленным ростом в длину, приводящие к уменьшению МТ и жироотложения в грудной клетке (индекс Кетле, Эрисмана). При развитии манифестных форм ДЖ (ЖДА), особенно её II степень тяжести у девочек наблюдается усиленная прибавка в МТ (индекс Кетле) и последняя сочетается с увеличением жироотложения на грудной клетке и замедлением темпа их роста в длину (индекс Пинье и «стении»). При этом уровень сывороточного железа положительно корреллирует с индексом Кетле (г = +0,481±0,14) и отрицательно с индексом Пинье (г = -0,432±0,11).

В литературе имеются сведения о том, что при ДЖ прежде всего расходуется его запасный фонд (трансферрин, гемосидерин), а по мере усугубления тяжести ДЖ, теряется и тканевое железо. Нам представляется, что при усиленном росте детей в длину при стадии ЛДЖ видимо для восполнения ДЖ, задействован запасной фонд железа, о чем свидетельствует положительная коррелятивная связь ДТ с содержанием трансферрина сыворотки крови (г = +0,4114±0,10, р<0,05), т.е., чем больше рост детей, тем и выше содержание трансферрина сыворотки крови.

В литературе много внимание уделяется на то, что ЖДА манифестируется при интенсивном росте и развитие детей. Однако, их структура до последнего времени не дифференцировано, т.к., интенсивный рост и развитие могут протекать в виде макро-, мезо- и микросоматического типа развития, что связано с их генотипами или протекает в виде временного увеличения их роста и развития в длину или ширину (долихо-, мезо- и брахиморфия), которые в свою очередь бывают гармоничными или дисгармоничными или диспластическими. Нам представляется, что выяснение этих сторон вопроса позволит получить новые данные о возможных причинах развития ЖДА у девочек-подростков.

Список литературы Взаимосвязь ростовых факторов с развитием железодефицитных анемий у девочек подростков

- Бахрамов С.М., Фармонкулов Х.К. Темир танкислиги камконлиги //Мед.журнал Узбекистана.-1999.-№6.-С.13-20.

- Богданова Е.А. Гинекология детей и подростков.-М.-Мед.информ.агенство.-2000.-332 с.

- Бугланов А.А., Аварянова А.А., Саяпина Е.В. Определение железосвязывающей способности и трансферрина в сыворотке крови //Лабораторное дело.-1991.-№6.-С.24-26.

- Бугланов А.А., Отамурадов А.Н., Назаров К.Д. Метод определения концентрации функционального трансферринового железа и железосвязывающей способности сыворотки крови //Проблемы гематологии и переливания крови.-2001.-№4.-С.39-41.

- Бугланов А.К., Худайберганов ОК., Маматханов О.А., Хайитов В.А. Молекулярные аспекты феррокинетикии //Журн.теоретической и клинической медицины.-2001.-№2.-С.44-48.