Взаимосвязь систем документооборота и внутреннего контроля организации

Автор: Куракова Татьяна Валерьевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 8, 2018 года.

Бесплатный доступ

В представленной статье документ рассматривается как главный источник создания и функционирования системы внутреннего контроля в организации, поскольку именно документ является носителем экономической и управленческой информации. Автор определяет правовые основы работы с документацией в рамках действия контрольной среды, принципы построения документооборота на разных участках деятельности, а также предлагает варианты формирования документопотоков с точки зрения их задействования в экономическом анализе. Среди ключевых принципов работы с документами обозначены своевременность, минимизация времени обработки документа, однократность регистрации и возможность использования в экономическом анализе. С позиции реализации последнего принципа автор выделяет требования к документам, а именно: содержание числовых значений в анализируемых материалах и применение сводных регистров.

Документооборот, документ, система внутреннего контроля, экономический анализ, документопотоки, контрольная среда, оценка рисков, принципы работы с документами

Короткий адрес: https://sciup.org/149132753

IDR: 149132753 | УДК: 651:657.633.5 | DOI: 10.24158/tipor.2018.8.18

Текст научной статьи Взаимосвязь систем документооборота и внутреннего контроля организации

ВЗАИМОСВЯЗЬ СИСТЕМ ДОКУМЕНТООБОРОТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Современную управленческую деятельность любой организации невозможно представить без реализации контрольных функций: управления производством, рационального использования имеющихся ресурсов и формирования их резервов, работы с персоналом и т. д. Согласно федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ в России данный процесс определен как «внутренний контроль» [1]. Иными словами, внутренний контроль – это постоянный процесс, организованный руководством компании в целях получения «достаточной уверенности» в следующем:

– предприятие работает эффективно (обеспечен стабильный темп увеличения прибыли, показателей материало- и фондоотдачи, производительности труда и т. п.);

– учреждение осуществляет деятельность в рамках действующего законодательства (налогового, административного, трудового).

В соответствии с информацией Минфина РФ № ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» выделяются следующие элементы системы внутреннего контроля (далее – СВК): контрольная среда, оценка рисков, процедуры внутреннего контроля, информация и коммуникация, оценка внутреннего контроля [2].

Остановимся подробнее на контрольной среде и оценке рисков. Первая представляет собой конкретизированный набор норм, принципов, правил, стандартов деятельности, которые определяют сущность внутреннего контроля и требования к его организации и реализации (например, федеральный закон «О бухгалтерском учете», содержащий основные положения и цели создания и функционирования системы внутреннего контроля, является элементом контрольной среды).

Оценка рисков выступает в качестве постоянного процесса выявления и анализа рисков -вероятности того, что компания в кратко- и долгосрочном периодах не будет способна достигать основных и второстепенных целей ее деятельности (в частности, рисков потенциального снижения выручки, искажения данных и т. п.). Оценка и предупреждение рисков в рамках СВК осуществляются посредством применения следующих процедур:

-

- разграничение полномочий и обязанностей между сотрудниками в соответствии с их квалификацией, образованием, практическим опытом;

-

- контроль фактического наличия объектов и их физического состояниями (проведение инвентаризаций, охрана);

-

- контроль работы компьютерных информационных систем (проверка обновлений, разграничение доступа к базам данных для различных категорий работников);

-

- надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленных целей или показателей (контроль исполнения бизнес-планов, бюджетов, смет, а также анализ причин отклонений и разработка программ по совершенствованию результатов с учетом возникших ошибок);

-

- документальное оформление фактов и итогов хозяйственной жизни (составление первичных и отчетных документов).

Следует отметить, что в современной управленческой практике ключевым фактором оценки рисков является информация разного рода (экономическая, финансовая, статистическая). При этом наибольшее значение приобретает не столько информация макро- и мезосреды организации (о показателях ВВП, темпах инфляции, социально-демографических факторах и т. п.), сколько внутренние данные, или информация микроуровня (экономико-финансовые параметры самой компании и т. д.). Особая важность подобных сведений обусловлена следующим:

-

- во-первых, совершенное владение внутренней информацией предприятия способствует выявлению скрытых резервов улучшения финансово-экономических элементов развития, наращиванию темпов экономического роста;

-

- во-вторых, она позволяет осуществлять грамотное текущее управление финансовым, производственным и человеческим капиталом.

В данном аспекте документ в качестве основного носителя сведений о деятельности организации можно рассматривать не просто как способ коммуникации, но и как один из основополагающих элементов функционирования системы внутреннего контроля.

Как уже отмечено, исходным компонентом СВК выступает контрольная среда (совокупность норм, правил, стандартов, законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих порядок работы с документами в компании). В целях грамотного и эффективного документооборота в локальном нормативном акте, посвященном рассматриваемой системе (например, в положении об СВК (далее - Положение)), необходимо закрепить нормативно-правовые акты, на основании которых должна строиться соответствующая деятельность: федеральных законах «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ, «Об электронной подписи» от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ, ГОСТе Р 7.0.97-2016 «СИБИД. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов», ГОСТе Р ИСО 15489-1-2007 «СИБИД. Управление документами. Общие требования».

Также в Положении должны быть прописаны основополагающие правила работы с документами. Помимо общеизвестных принципов (своевременности, однократности регистрации, минимального времени обработки) необходимо сформулировать еще один, важный с точки зрения оценки рисков при осуществлении внутреннего контроля, - так называемый «принцип максимума». Каждый документ должен быть рассмотрен с позиции использования в процессе оценки рисков: содержит ли он информацию, необходимую для изучения микро- и макросреды, и может ли он быть полезным при финансово-экономическом анализе.

Данный принцип следует изучить более подробно. Документы в организации существуют в тесной взаимосвязи и для достижения управленческих целей формируют документооборот -движение документов в компании с момента их создания или получения до завершения исполнения либо отправки [3]. Также нужно отметить, что путь документа не является унифицированным, а зависит от специфики управленческого процесса конкретной компании и утверждается графиком документооборота - схемой, которая описывает движение документов от создания или получения до передачи на хранение либо отправки.

Существуют различные варианты классификации документопотоков организации. Например, их можно разделить на следующие:

-

- внутренние (документы создаются и перемещаются на одном предприятии, в частности приказы по личному составу);

-

- входящие (документы, поступившие в компанию от контрагентов, - деловые письма, договоры);

-

- исходящие (созданные в организации и направленные контрагентам - ответы на письма, отчетные формы и т. п.).

Целесообразно выделить документопотоки в зависимости от типа операций, которые сопровождает тот или иной документ. Однако если рассматривать его как один из ключевых элементов оценки и предупреждения риска, то все материалы можно подразделить на используемые и не используемые при принятии управленческих решений. Как правило, последние основаны на оценке производственной и финансовой ситуации предприятия, следовательно, документопотоки можно дифференцировать на применяемые и не применяемые в финансово-экономическом анализе. Например, среди кадровой документации приказы по личному составу относятся к документам, не задействованным в анализе, а табель учета рабочего времени - наоборот.

Основными направлениями экономической оценки в организации, как правило, являются следующие: анализ труда и заработной платы, определение эффективности использования материалов и основных производственных фондов, исследование денежных потоков, установление финансовых результатов хозяйственной деятельности, изучение готовой продукции. В таблице 1 подробно рассмотрено, какие документы необходимы для принятия управленческих решений в процессе осуществления внутреннего контроля, а какие при этом не применяются.

Таблица 1 – Документопоток в рамках экономического анализа

|

Направление |

Документы, используемые при анализе |

Документы, не используемые при анализе |

|

Анализ труда и заработной платы |

Штатное расписание, табель учета рабочего времени, расчетно-платежная ведомость, лицевые счета и личные карточки работников, записки-расчеты при предоставлении отпуска и увольнении сотрудников, график отпусков, отчеты о движении кадров |

Приказы по личному составу (о приеме на работу, переводе на другую работу, увольнении, предоставлении отпуска сотруднику и т. п.) |

|

Анализ эффективности использования материалов |

Лимитно-заборные карты, требования-накладные, карточки учета материалов, акты на списание материалов, приемосдаточные накладные, отчеты о движении товарно-материальных ценностей |

Доверенности на прием материалов, акты о приемке материалов, приходные ордера, акты инвентаризации товарно-материальных ценностей |

|

Анализ эффективности применения основных производ-ственныхфондов |

Карточки учета основных средств и нематериальных активов |

Акты о приеме-передаче основных средств (зданий, групп объектов основных средств), накладные на внутреннее перемещение объектов основных средств, акты о списании объектов основных средств, акты инвентаризации основных средств |

|

Анализ денежных потоков и финансовых результатов хозяйственной деятельности |

Справки-расчеты бухгалтера, банковские выписки, отчеты кассира-операциониста, кассовые книги, отчеты о прибыли и убытках |

Платежные требования, платежные поручения, инкассовые поручения, приходные и расходные ордера |

|

Анализ готовой продукции |

Товарно-материальные отчеты |

Товарные накладные, универсальные передаточные документы |

Данный список не является исчерпывающим и может быть дополнен разными документами управленческого учета организации. Рассмотрев упомянутый перечень документов, следует выделить закономерности отбора материалов для анализа: документ должен содержать, во-первых, числовые значения, во-вторых, информацию о нескольких субъектах оценки (сводные регистры). Таким образом, более эффективно использовать отчетные формы и учетные регистры различного характера, чем первичные документы.

Формы документов, отобранных для анализа, должны быть закреплены в Положении о СВК. Также необходимо обеспечить бесперебойную передачу этих материалов в аналитический отдел (либо сотруднику, ответственному за проведение экономического анализа в организации) из разных структурных подразделений, отвечающих за тот или иной участок работы.

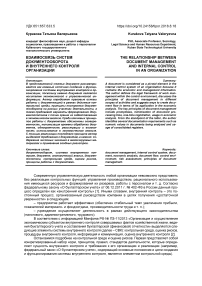

На рисунке 1 представлена схема документооборота, основанная на реализации финансовоэкономического анализа как главного фактора принятия управленческих решений в рамках осуществления контрольных функций. Данная модель отражает два параллельных документопотока: первичные документы (не используемые при оценке), проходящие этапы составления и передачи на архивное или текущее хранение; сводные регистры (применяемые в анализе), проходящие стадии составления, исследования на их основе, подготовки управленческой отчетности по его итогам, передачи отчетности лицам, ответственным за СВК и принятие управленческих решений.

Рисунок 1 – Схема документооборота, основанная на применении экономического анализа в рамках осуществления внутреннего контроля

Следует отметить, что документы, используемые в анализе, должны содержать достоверные данные. В процессе работы на каждом этапе должна быть проведена оценка соответствия документов критериям достоверности (рисунок 2). Кроме того, при проверке разных типов материалов набор обязательных реквизитов и требования законодательства будут специфичными. Например, для кассового чека достаточно формального наличия реквизитов, в то время как при составлении трудового договора особое значение с юридической точки зрения приобретает его смысловая нагрузка.

Рисунок 2 – Критерии достоверности документа

Для снижения вероятности возникновения вычислительных ошибок и неточностей иного рода рекомендуется применение электронных систем документооборота [4]. Следует признать, что организации находятся на различных этапах внедрения технологий электронного документооборота (далее - ЭДО), для большинства реальностью стал смешанный бумажно-электронный документооборот с постоянным возрастанием электронной составляющей и появлением новых организационно-технологических форм. На основании выборочного исследования государственных и негосударственных компаний (объектом послужила информация, размещенная на официальных сайтах) установлено, что преобладают смешанные делопроизводство и документооборот. Как подчеркивают Л. Весела и М. Радимерски, важно отличать действительный ЭДО от простой пересылки контрагентам скана документа, который затем распечатывается, подписывается, сканируется и отправляется обратно [5].

Хотя в российских компаниях активно используются программы автоматизации работы с документами группы 1С (Предприятие, Зарплата и Кадры), а также отправки отчетности в налоговые органы и Росстат, настройки совместимости систем, производимых разными операторами ЭДО, - достаточно редкое явление. Несмотря на высокую стоимость и трудоемкость разработки и внедрения программ, интегрирующих в единый комплекс все типы документации, применение подобного софта имеет ряд преимуществ, в том числе с точки зрения формирования эффективной системы внутреннего контроля, подразумевающей следующие элементы:

-

- контроль подписания документов и упрощенная процедура идентификации подписи (посредством электронной подписи);

-

- отсутствие необходимости дублирования одних и тех же материалов в электронном и печатном видах;

-

- повышение степени сохранности документов;

-

- возможность обзора и управления документопотоками структурных подразделений в едином комплексе.

Таким образом, для построения эффективной системы внутреннего контроля требуется реализация следующих задач:

-

- организация документооборота с применением электронных технологий, выстроенная в соответствии с требованиями экономического анализа как основного фактора оценки рисков и позволяющая объединить в рамках одной информационной системы все документопотоки предприятия;

-

– построение работы с документацией согласно критериям достоверности и ценностного качества документа как исходной точки формирования системы внутреннего контроля.

Ссылки и примечания:

Список литературы Взаимосвязь систем документооборота и внутреннего контроля организации

- О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон от 6 дек. 2011 г. № 402-ФЗ: в ред. от 23 мая 2016 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности [Электронный ресурс]: информация Минфина России № ПЗ-11/2013. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- ГОСТ Р 7.0.8-2013. СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. М., 2014.

- Future paradigms of automated processing of business documents / M. Cristani, A. Bertolaso, S. Scannapieco, C. Tomazzoli // International Journal of Information Management. 2018. Vol. 40. June. P. 67-75. DOI: 10.1016/j.ijinfomgt.2018.01.010

- Veselá L., Radiměřský M. The development of electronic document exchange // Procedia Economics and Finance. 2014. Vol. 12. P. 743-751. (14)00401-8. DOI: 10.1016/s2212-5671