Взаимосвязь соматотипа с минеральной плотностью костей скелета, массой мышечной, соединительной и жировой тканей

Автор: Свешников А.А., Парфенова И.А., Ларионова Т.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2007 года.

Бесплатный доступ

На дихроматическом костном денситометре фирмы «GE/Lunar» (США) обследовали 1095 здоровых людей, живущих в Уральском регионе. Затем их разделили по соматотипу: 365 нормостеников, 365 гиперстеников и 365 астеников. Сформировали возрастные группы у девушек с 16 лет, у юношей с 18 лет, до 20 лет через каждый год, после 20 лет через каждые 5 лет до 80 лет. Установили, как соматотип влияет на минеральную плотность (МП) скелета, массу мышечной, соединительной и жировой тканей: МП у девушек гиперстеников была сформирована в 16 лет, у юношей - в 18 лет. У нормостеников и астеников МП в этом же возрасте составила соответственно 95 % и 92 %. В возрасте 80 лет МП у женщин гиперстеников была снижена на 30 % от пиковой костной массы, у нормостеников - на 36 % и у астеников - на 41 %. У мужчин эти показатели составили соответственно 11, 17 и 20 %.

Минералы скелета, мышцы, соматотип

Короткий адрес: https://sciup.org/142121010

IDR: 142121010

Текст научной статьи Взаимосвязь соматотипа с минеральной плотностью костей скелета, массой мышечной, соединительной и жировой тканей

В настоящее время активно обсуждается вопрос о том, чем в наибольшей мере определяется минеральная плотность (МП) костей скелета. Среди таких факторов называют рост, массу тела, длину и плотность костей, массу мышечной, соединительной и жировой тканей, этническую принадлежность, величину физической нагрузки, характер питания, количество потребляемого кальция [1, 2]. Высказано суждение, что у детей МП определяет масса тела. У взрослых решающее значение принадлежит мышцам и соединительной ткани: мышцы, оказывая локальное давление на кости, приводят к большему накоплению минералов в соответствующем участке кости. У женщин в пред- и постклимактерическом периодах существуют различия по относительному влиянию нежировой и жировой массы на МП. Установлено, что нежировая масса тела – существенная детерминанта минерального состава в предклимактерическом периоде, в то время как жировая масса тела в постклимактерическом периоде. Ежегодные изменения МП коррелировали с изменениями жировой массы в постклимактерическом периоде [3, 4].

Цель настоящей работы в выяснении пока еще никем не поднимавшегося вопроса о взаимосвязи типа конституции развития человека и МП.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовали 1095 человек, из них 365 нормостеников, 365 – астеников и 365 – гиперстеников. Все обследованные были здоровыми людьми, проживающими на территории Уральского региона. В исследование не включались те, кто имел заболевания скелета или применял препараты, влияющие на минеральный обмен. Женщины были в возрасте 16-80 лет, мужчины – 18-80 лет. Согласно рекомендациям фирмы «Lunar» (США) это была случайная выборка людей. Из представителей каждого соматотипа формировали группы. В возрасте 16-20 лет они были созданы для каждого года, затем – через каждые 5 лет.

Измерение МП скелета проводили на рентгеновском двухэнергетическом костном денситометре фирмы «GE/Lunar» (США) в стандартных точках: поясничном отделе позвоночника, шейках бедренных костей и всем теле. В позвоночнике наряду с МП (г/см 2 ) определяли суммарное содержание минералов в граммах во всем позвонке, а также массу минералов как в отдельных позвонках, так и в их сочетаниях.

Одновременно определяли массу мышечной, соединительной и жировой тканей. Данные отражали: 1) массу всех химически свободных от жира мягких тканей и 2) массу жировых элементов во всем теле.

Сравнение полученных результатов осуществляли с учетом методических рекомендаций Международного общества клинической денситометрии (ISCD; 2003 г.).

Для определения соматотипа использовали индекс Пинье (соматического развития), который рассчитывался по формуле: ИП = L – (P+T), где – L длина тела (см), P – масса тела (кг), T – окружность грудной клетки (см).

Значение индекса соматического развития для астеников больше 30, нормостеников – 1030, гиперстеников – меньше 10, включая отрицательные величины.

В качестве инструмента вычислений использован пакет статистического анализа и встроенные формулы расчетов данных компьютерной программы Microsoft ® Excel (2000).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Женщины.

Мас са ми не рало в в о в се м ск еле т е.

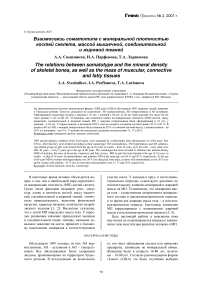

У девушек-гиперстеников в 16 лет формирование массы минералов в скелете фактически завершено, в то время как у нормостеников минерализация составила 95 %, у астеников - 92 % по сравнению с возрастным периодом 21-25 лет (рис. 1). Полностью скелет минерализован в 2125 лет. До 45 лет масса минералов оставалась неизменной: у гиперстеников она больше, чем у нормостеников на 14 % (р<0,01), у астеников меньше, чем у нормостеников – на 25 %. Снижение массы минералов раньше начиналось у астеников – в 46 лет, затем у нормостеников – в 51 год и позже всех у гиперстеников - 56 лет. В 80 лет масса минералов по сравнению с данным значением в 21-25 лет снизилась у гиперстеников на 30 % (р<0,001), у нормостеников – на 36 % (р<0,001), у астеников – на 41 % (р<0,001).

Рис. 1. Возрастные изменения массы минералов в скелете у женщин разного соматотипа

Минеральная плотность поясничного отдела позвоночника.

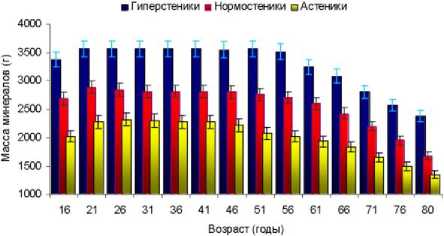

У гиперстеников МП в период от 16 до 21 года увеличивалась очень незначительно (3 %), у нормостеников – на 7 % (р<0,05), у астеников – на 10 % (р<0,05). Далее в возрасте до 41 года величина МП в каждой группе была постоянной: у гиперстеников на 12 % (р<0,05) больше по срав- нению с нормостениками, а у астеников – на 45 % меньше (рис. 2). Деминерализация у астеников начиналась в 41 год, у нормостеников – в 46 лет, у гиперстеников в 51 год. В 80 лет у гиперстеников МП снижалась (по сравнению с исходной величиной на 23 % (р<0,01), у нормостеников – на 29 % (р<0,001), у астеников – на 25 % (р<0,001).

МП проксимальной трети бедренной кости.

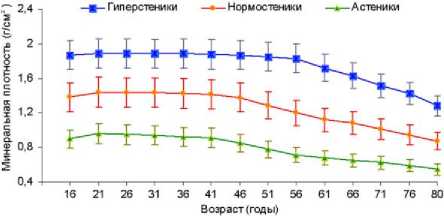

Максимальной величины МП у всех трех соматотипов достигала в 21 год и далее оставалась на постоянных величинах (рис. 3). Тенденция к снижению МП раньше проявилась у астеников – в 45 лет, у нормостеников – в 51 год, у гиперстеников – 61 год. В 80 лет МП у гиперстеников была снижена на 27 % (р<0,001), у нормостеников – на 32 % (р<0,001), у астеников – на 50 % (р<0,001) по сравнению с пиковым значением минеральной плотности в возрасте 21-25 лет.

Рис. 2. Возрастные изменения минеральной плотности поясничного отдела позвоночника у женщин разного соматотипа

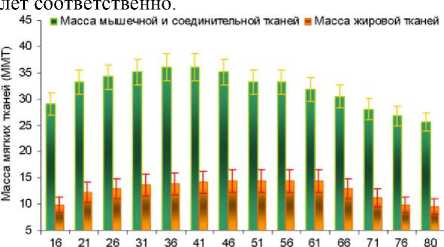

Масса мышечной, соединительной и жировой тканей во всем теле.

После 25 лет на протяжении трудоспособного возраста масса мягких тканей продолжала увеличиваться по сравнению с возрастом 21 год.

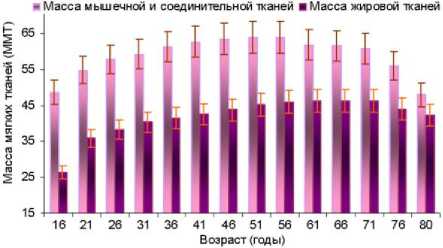

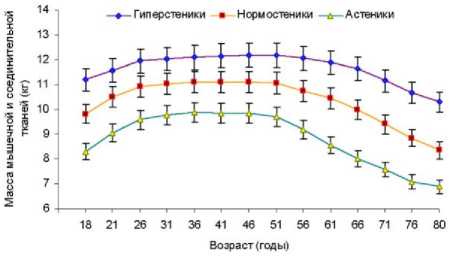

У представителей обследованных соматотипов это происходило в разное время (рис. 4, 5, 6) и на разную величину: у гиперстеников - в 21-60 лет - на 11 % (р<0,05; рис. 4) у нормостеников -в 26-60 лет - на 9 % (р<0,05; рис. 5), у астеников в 31-55 лет - на 3 % (р>0,2; рис. 6). После 60 лет начиналось уменьшение массы мышечной ткани при одновременном увеличении жировой. В итоге в 80 лет, по сравнению с пиковой массой тканей, которая у астеников была достигнута к 55 годам, их количество стало меньше на 17 % (р<0,01). У нормостеников и гиперстеников в 80 лет снижение количества мягких тканей туловища составляло 14 % (р<0,05) и 12 % (р<0,05) соответственно относительно величины в 60 лет.

Возраст (годы)

Рис. 3. Возрастные изменения минеральной плотности проксимального отдела бедренной кости у женщин разного соматотипа

Рис. 4. Возрастные изменения массы мягких тканей у женщин гиперстенического типа конституции

Рис. 5. Возрастные изменения массы мягких тканей у женщин нормостенического типа конституции

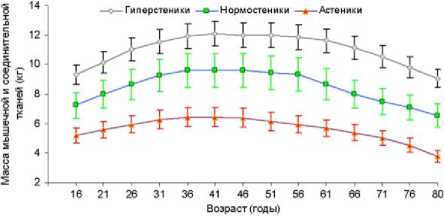

Мы изучили также изменения мягких тканей и в отдельных сегментах тела и представляем их на примере нижних конечностей, где наибольшая масса мышц и соединительной тканей. Масса у гиперстеников увеличивалась в трудоспособном возрасте (21-60 лет) на 23 %

(р<0,01), у нормостеников - на 11 % (р<0,05), у астеников - на 7 % (р=0,05). Уменьшаться масса мягких тканей начинала соответственно в 66, 61 и 56 лет (рис. 7). В 80 лет снижение у гиперстеников составило 24 % (р<0,001), у нормостеников - 28 % (р<0,001), у астеников - 36 % (р<0,001) по сравнению с возрастами 65, 60 и 55

Возраст (годы)

Рис. 6. Возрастные изменения массы мягких тканей у женщин астенического типа конституции

Рис. 7. Возрастные изменения массы мышечной и соединительной тканей в нижних конечностях у женщин разного соматотипа

Мужчины.

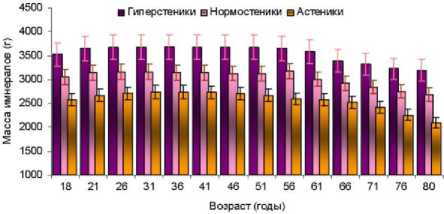

Масса минералов во всем скелете.

В 18 лет у гиперстеников минерализация скелета практически завершалась (96 %, р>0,2). У нормостеников в этом возрасте масса минералов составляла 94 % (р=0,05), а у астеников -90 % (р<0,05) по сравнению со значением минеральной плотности в 21-25 лет. У гиперстеников масса минералов в 25-61 лет находилась на постоянных значениях, затем начинала медленно снижаться и в 80 лет деминерализация была равна 10 % (р<0,05) относительно возраста 2125 лет. У нормостеников масса минералов оставалась на постоянных величинах до 56 лет (рис. 8). В 80 лет деминерализация составила 14 % (р<0,05) по сравнению с пиковой величиной в 21-25 лет. А у астеников тенденция к снижению массы отмечена в 51 год, а в 80 лет была снижена на 20 % по сравнению с исходным значением (р<0,01).

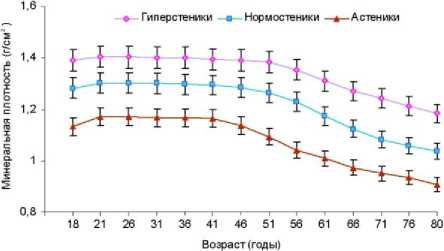

МП поясничного отдела позвоночника.

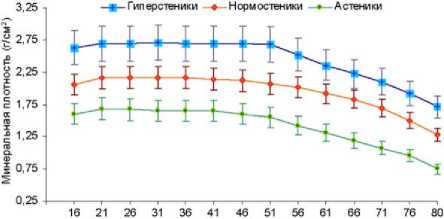

В 18 лет МП у гиперстеников составляла 98 % (р>0,2), у нормостеников 96 % (р>0,05), у астеников - 94 % (р=0,05) от пиковой костной массы, которая была достигнута в 21-25 лет. МП у гиперстеников была на постоянных величинах до 56 лет, у нормостеников до 51 года, у астени- ков - до 46 лет (рис. 9). В 80 лет у гиперстеников была снижена на 11 % (р<0,05), у нормостеников - на 19 % (р>0,01), у астеников - на 28 % (р>0,001).

Рис. 8. Возрастные изменения массы минералов в скелете у мужчин разного соматотипа

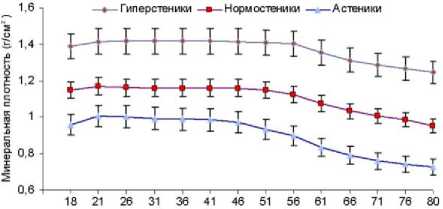

МП проксимальной трети бедренных костей. В 18 лет у гиперстеников минерализация составляла 97 % (р>0,2), у нормостеников - 95 % (р=0,05), у астеников 92 % (р<0,05) от величины МП в возрастном периоде 21-25 лет, когда она наибольшая в группах всех соматотипов. Устойчивая величина у гиперстеников сохранялась до 56 лет, у нормостеников - до 51 года, у астеников - до 46 лет (рис. 10). В 80 лет деминерализация у гиперстеников составила 10 % (р<0,05), у нормостеников - 25 % (р<0,001), у астеников - 38 % (р<0,001).

Рис. 9. Возрастные изменения минеральной плотности поясничного отдела позвоночника у мужчин разного соматотипа

Возраст (годы)

Рис. 10. Возрастные изменения минеральной плотности проксимального отдела бедренной кости у мужчин разного соматотипа

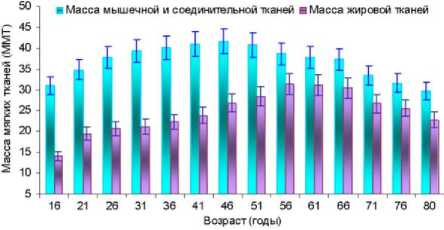

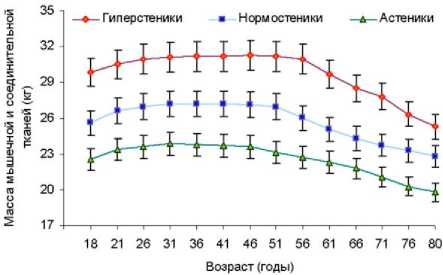

Масса мышечной, соединительной и жировой тканей во всем теле.

Масса продолжала возрастать после 18 лет в течение трудоспособного возраста: у гиперсте- ников до 56 лет, у нормостеников - до 51 года и у астеников до 46 лет (рис. 11). За это время масса тканей у гиперстеников увеличивалась на 5 % (р=0,05), у нормостеников - на 11 % (р<0,05), у астеников - 10 % (р<0,05) по сравнению с таковым значением в 18 лет . К 80 годам у гиперстеников масса тканей была меньше на 19 % (р<0,01), чем в 55 лет, у нормостеников -на 18 % (р<0,01), чем в 50 лет, а у астеников -на 12 % (р<0,05) по сравнению с 45-летним возрастом.

Рис. 11. Возрастные изменения массы мягких тканей у мужчин разного соматотипа

Масса мягких тканей в нижних конечностях.

Быстрее формировалась у гиперстеников - в 18 лет и составляла 95 % (р>0,1) от своего максимального значения, которое сформировывалось к 56-60 годам, а затем оставалась на постоянных величинах до 61 года, после чего начинала медленно снижаться (рис. 12). В 80 лет процент уменьшения массы тканей по сравнению с массой тканей в 60 лет составил 14 % (р<0,05). У нормостеников в 18 лет масса тканей составляет 93 % (р=0,05) от наибольшей массы в 51 год, после оставалась неизменной до 61-65 лет. В 80 лет масса тканей в данном сегменте тела была уменьшена на 19 % (р <0,05) по сравнению с наибольшей величиной. У астеников наибольшая масса мягких тканей нижних конечностей была зафиксирована в 46 лет, затем оставалась неизменной до 51 года, после этого снижалась, и к 80-летнему возрасту ее убыль составляла 29 % от величины в 51 год (р<0,05).

Рис. 12. Возрастные изменения массы мягких тканей в нижних конечностях у мужчин разного сома-тотипа

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Современное диагностическое оборудование – рентгеновские костные денситометры -позволяют определить массу минеральных веществ и мягких тканей при ошибке измерения ±0,5 %. Это дало возможность проводить принципиально новые исследования, в частности, решить вопрос о том, насколько различается минеральная плотность у нормостеников, гиперстеников и астеников, как изменяется с возрастом масса мягких тканей. Существенное значение имеет факт снижения МП после 60 лет у представителей разных соматотипов. Оказалось, что у гиперстеников в ближайшие годы после полового созревания (девушки в 16 лет, юноши в 18 лет) скелет минерализован на 97 %, у нормостеников на 95 % и у астеников на 92 % от наибольшего значения, которое в группах обследованных с разными типами конституции было отмечено в период 21-25 лет.

Масса мышц и соединительной ткани продолжала увеличиваться в трудоспособном возрасте, причем пропорционально степени нагрузки на соответствующий сегмент. Наибольший прирост мягких тканей наблюдается у гиперстеников и наименьший - у астеников. У астеников раньше (в 51 год) начинала убывать масса мышц. Масса жировой ткани достигала наибольших значение в 56-66 лет у нормостеников и гиперстеников.

В возрасте 80 лет МП у женщин гиперстеников была снижена на 30 % от пиковой костной массы, у нормостеников – на 36 % и у астеников – на 41 %. У мужчин эти показатели составили соответственно 11, 17 и 20 %.

Таким образом, метод рентгеновской двухэнергетической абсорбциометрии позволяет не только точно охарактеризовать изменения минеральной плотности костей скелета, но и массу мягких тканей в возрастном аспекте. Эти данные важны не только с теоретической точки зрения, но и с практической, когда ставится вопрос об активности репаративного костеобразования после переломов и уравнивания длины конечностей, о степени восстановления трудоспособности по массе мышечной и соединительной тканей.

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что при создании регионарных баз данных минеральной плотности костей скелета необходимо учитывать тип конституции развития человека.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 07-04-96033.