Взаимосвязь толерантности с особенностями когнитивной и ценностно-мотивационной сферы в контексте стилевого подхода

Автор: Рудыхина Ольга Валерьевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 3 (14), 2010 года.

Бесплатный доступ

В данном исследовании феномен «толерантность» рассматривается во взаимосвязи с типологическими характеристиками личности (стили мышления по типологии А. Харрисона и Р. Брэмсона и характеристики психологических типов по теории К.Г. Юнга) как особенностями когнитивной сферы и в связи с показателями самоактуализации как особенностями ценностно-мотивационной сферы.

Толерантность, интеллектуальные и эпистемологические стили мышления, самоактуализация

Короткий адрес: https://sciup.org/144153085

IDR: 144153085

Текст научной статьи Взаимосвязь толерантности с особенностями когнитивной и ценностно-мотивационной сферы в контексте стилевого подхода

В настоящее время в условиях современного общества, связанных с процессами глобализации, интеграции, происходят разнообразные перемены в социально-экономической, политической, культурной сферах, что способствует обострению противоречий как в межнациональных, так и межличностных отношениях. В связи с этим проблема толерантности становится одной из центральных тем в различных областях научного знания. Поэтому многие современные ученые в области психологии (А.Г. Асмолов, Г.Л. Бардиер, О.Б. Скрябина, Е.Ю. Клепцова, Г.С. Кожухарь) рассматривают толерантность как конструктивный способ разрешения межличностных конфликтов и снятия социально-психологической напряженности.

Выявление факторов толерантности особенно актуально у субъектов образования в пространстве вуза, поскольку в настоящее время востребованы специалисты, не только обладающие высоким профессионализмом, но и способные к конструктивному взаимодействию с окружающими людьми в условиях современного социума.

Поскольку при изучении факторов толерантности исследователи (А.А. Деркач, Е.С. Сухих и др.) уделяют особое внимание изучению когнитивной сферы, мы считаем наиболее перспективным использование стилевого подхода к изучению познавательной сферы толерантной личности. В данной работе мы обращаем внимание на взаимосвязь толерантности с интеллектуальными стилями, отражающими предпочитаемые стратегии решения проблемных ситуаций, и с эпистемологическими стилями, характеризующими ценностно-мотивационные ориентиры личности и особенности ее познавательного отношения к миру. Поскольку по мнению М.А. Холодной [Холодная, 2002, с. 244], в качестве особенностей эпистемологического стиля личности можно рассматривать психологические типы К.Г. Юнга, в исследовании эпистемологических стилей мышления мы опираемся на психологическую типологию К.Г. Юнга [Юнг, 2008, с. 681]. Мы считаем целесообразным использование стилевого подхода при изучении психологического феномена «толерантность» в связи со стремлением к составлению целостного представления о данном психологическом явлении.

Нам представляется также значимой позиция Н.К. Бахаревой, согласно которой толерантность является многоуровневым явлением, а интегральным психологическим основанием данного феномена является субъективное благополучие личности [Бахараева, 2004, с. 3]. В этой связи, на наш взгляд, целесообразно рас- смотреть толерантность во взаимосвязи с феноменом самоактуализации, тесно связанным с понятием субъективного благополучия.

Учитывая вышесказанное, цель данного исследования – выявление взаимосвязи толерантности со стилевыми особенностями личности (интеллектуальные стили и характеристики психологического типа по К.Г. Юнгу в качестве эпистемологических стилей мышления) и показателями самоактуализации у студентов вуза.

Предмет исследования – взаимосвязь уровня толерантности с интеллектуальными стилями мышления, характеристиками психологических типов личности, показателями самоактуализации. Объект исследования – психологические особенности толерантной личности.

Методы исследования: психологическое тестирование, методы статистической обработки данных (r p – коэффициент линейной корреляции Пирсона, U – критерий Манна–Уитни, φ – метод углового преобразования Фишера).

В исследовании использованы следующие методики.

-

1. Опросник для измерения уровня толерантности [Психология личности…, 2004, с. 51], разработанный, апробированный и прошедший валидизацию на кафедре педагогики и психологии НГТУ в рамках федеральной целевой программы по проблеме толерантности (2001–2005).

-

2. Опросник «САМОАЛ» Н.Ф. Калиной для определения показателей самоактуализации.

-

3. Опросник «Стиль мышления» (авторы А. Харрисон и Р. Брэмсон; адаптирован А.А. Алексеевым и Л.А. Громовой) для определения преобладающих интеллектуальных стилей мышления.

-

4. Опросник Д. Кейрси для диагностики типологических характеристик личности [Овчинников, Владимирова, Павлов, 2003, с. 266]. Данная методика основана на оценке выделенных К. Г. Юнгом четырех дихотомических признаков: «экстраверсия» – «интроверсия» (Extraversion – Intrоversion), то есть предпочтительная установка; «ощущение» – «интуиция» (Sensing – Intuition), то есть предпочтительный способ восприятия информации; «мышление» – «чувство» (Thinking – Feeling), то есть предпочтительный способ принятия решений; «рациональность» – «иррациональность» (Judging – Perceiving), то есть предпочитаемый способ ориентации в окружающем мире. Сочетание предпочтений одного из полюсов каждой из четырех шкал дает обозначение одного из 16 типов. Д. Кейрси выделил и придал особое значение двухбуквенным сочетаниям, отражающим психологические портреты, отличающиеся ценностномотивационными особенностями: SJ (сенсорно-планирующий тип), NF (инту-итивно-чувствующий тип), NT (интуитивно-логический тип), SP (сенсорноспонтанный тип).

Описание выборки. В исследовании приняли участие студенты I курса технических, экономических, гуманитарных специальностей НГТУ. Общий объем выборки – 302 чел. Возраст – от 16 до 20 лет.

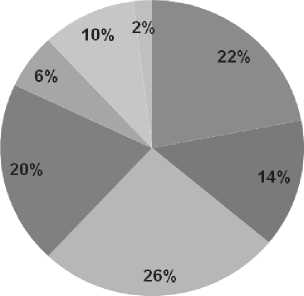

Результаты исследования: описание и обсуждение. В результате разделения выборки с учетом правила нормального распределения на группы с низким и высоким уровнем толерантности мы обнаружили следующее распределение групп психологических типов SJ, NF, NT, SP (рис. 1).

Нами обнаружено, что в группе с низким уровнем толерантности по сравнению с группой высокотолерантных студентов достоверно больше количество субъектов сенсорно-спонтанного типа SP (φэмп = 2.44; p < 0,01). Поскольку для данного типа характерно наличие прагматических установок, ориентация на спонтанные поступки и импульсивность в процессе общения [Овчинников, 2003, с. 31], данные типологические особенности создают препятствия для проявления толерантности в межличностном взаимодействии.

Распределение психологических типов в группе с низким уровнем толерантности (n=44)

Распределение психологических типов в группе с высоким уровнем толерантности (n=50)

|

32% |

34% |

NF NT |

36% 46% |

NF NT |

|

SP |

SP |

|||

|

23% |

11% |

SJ |

6% 12% |

SJ |

Рис. 1. Распределение психологических типов в группах с низким и высоким уровнем толерантности

Как показал корреляционный анализ полученных результатов, существует статистически значимая взаимосвязь толерантности с показателями интеллектуальных стилей мышления: прямая взаимосвязь с идеалистическим стилем мышления (r p = 0.17, p < 0,01) и обратная взаимосвязь с прагматическим стилем мышления (r p = —0,20, p < 0,01).

Указанные результаты свидетельствуют о том, что наиболее интолерантными являются студенты, в интеллектуальной сфере которых выражены стратегии прагматического стиля . Этот результат можно объяснить тем, что стратегии прагматического стиля основаны на эклектическом подходе , что отражается в стремлении к соединению разнородных, зачастую противоположных взглядов с целью получения выгоды [Холодная, 2002, с. 239]. Возможно, данные стратегии отражают -ся в стремлении к негуманным, манипулятивным действиям в межличностном взаимодействии, что препятствует толерантному взаимодействию. Отсюда следует, что для толерантных студентов характерны качественно другие стилевые особенности, что подтверждает обнаруженная прямая взаимосвязь толерантности с идеалистическим стилем мышления . Поскольку стратегии идеалистического стиля основаны на холистском (или ассимилятивном) подходе [Холодная, 2002, с. 238], предпочтение данного стиля отражается в интересе к человеческим ценностям, мнениям окружающих людей и ориентации на поиск средств для достижения согласия, что способствует выраженности толерантности.

Учитывая, что типы SP, несмотря на значимо бльшую представленность в группе низкотолерантных студентов, выявлены и в группе с высокой толерантностью, а представленность типов SJ, NF, NT не является статистически значимо различной по количественному составу в группах с низким и высоким уровнем толерантности, мы изучили особенности когнитивной и ценностно-мотивационной сферы студентов типологических групп SJ, NF, NT, SP с низким и высоким уровнем толерантности (табл. 1, 2, 3; рис. 2).

При распределении типов внутри типологических групп с низким и высоким уровнями толерантности нами выявлено, что студентов группы SJ с высокой толерантностью отличает от студентов группы SJ с низкой толерантностью бльшая выраженность типологической характеристики «чувство» как функции принятия решения в структуре психологического типа (табл. 1). Полу- чается, что толерантность внутри типологической группы SJ связана с выраженностью ориентации на чувства и субъективные оценки при принятии решения.

Группа с низкой толерантностью

Группа с высокой толерантностью

■ Типы SJ (ESFJ. ISFJ) с доминирующей функцией F

■ Типы SJ (ESTJ. ISTJ) с доминирующей функцией Т

TnnbiNF (ENFJ: INFJ) с доминирующей функцией F ■ ТипыМР (ENFP. INFP) с доминирующей функцией N

Типы SP (ESFP, ISFP) с доминирующей функцией S Типы SP (ESTP. ISTP) с доминирующей функцией S Типы NT (ENTJ. INTJ) с доминирующей функцией Т

Типы NT (ENTP. INTP) с доминирующей функцией N

Типы SJ (ESFJ, ISFJ) с доминирующей функцией F ■ Типы SJ (ESTJ, ISTJ) с доминирующей функцией Т

Типы NF (ENFJ, INFJ) с доминирующей функцией F ■ Типы NF (ENFP, INFP) с доминирующей функцией N

Типы SP (ESFP. ISFP) с доминирующей функцией S Типы SP (ESTP, ISTP) с доминирующей функцией S

Типы NT (ENTJ. INTJ) с доминирующей функцией Т

Типы NT (ENTP. INTP) с доминирующей функцией N

Таблица 1

Значимые различия в группах типов с высокой и низкой толерантностью по характеристикам структуры психологического типа

|

Характеристика типа личности |

Достоверность различий между группами |

|||

|

SJ 1 – SJ 2 |

NF 1 – NF 2 |

NT 1 – NT 2 |

SP 1 – SP 2 |

|

|

«Чувство» |

*U эмп = 72, p < 0,04 |

– |

– |

– |

Условные обозначения: SJ 1( n = 18) , NF 1( n = 23) , NT 1( n = 6) , SP 1( n = 3) – группы с высокой толерантностью; SJ 2( n = 14) , NF 2( n = 15) , NT 2( n = 5) , SP 2( n = 10) – группы с низкой толерантностью; * – средние значения показателей характеристики типа по тесту Д. Кейрси выше в группе с высокой толерантностью.

Рис. 2. Распределение психологических типов в группах с низким и высоким уровнем толерантности

Поскольку среди студентов группы NF с высокой толерантностью значимо больше типов с доминированием функции «чувство» в структуре психологического типа (φ эмп = 2,58, p < 0,004), следует, что у студентов с типом NF толерантность связана с преобладанием функции «чувство» и, как следствие, с направленностью внимания на собственные чувства и чувства других людей при принятии решения.

В группе студентов SP, наоборот, типы с характеристикой «чувство» значимо преобладают в группе с низкой толерантностью (φэмп = 1,97, p < 0,03). Однако заметим, что у студентов с типом SP характеристика «чувство» является вспомогательной функцией (в отличие от толерантных студентов SJ и NF типа), а доми- нирующей является функция «ощущение», что свидетельствует о приоритете эмпирического способа познания и опоре на факты и способствует реалистичному, практичному подходу в различных жизненных ситуациях. Поэтому, можно предположить, что в группе студентов с сенсорно-спонтанным типом SP сочетание характеристики «чувство» с доминирующей функцией «ощущение» будет способствовать прагматической направленности и, как следствие, препятствовать толерантному общению с окружающими.

Мы также обнаружили значимые взаимосвязи толерантности со стилями мышления у студентов исследуемых типологических групп (табл. 2).

Таблица 2

Корреляционные взаимосвязи толерантности со стилями мышления в исследуемых типологических группах

|

Стиль мышления |

В группе SJ (n = 113) |

В группе NF (n = 131) |

В группе NT (n = 25) |

В группе SP (n = 33) |

|

Синтетический стиль |

– |

– |

– |

r p * = –0,40 |

|

Идеалистический стиль |

r p * = 0,19 |

– |

– |

– |

|

Прагматический стиль |

r p * = –0,24 |

r p * = –0,28 |

– |

– |

Условные обозначения: r * – корреляционная связь при уровне значимости p < 0,05.

Нами выявлено, что обратная взаимосвязь толерантности с прагматическим стилем мышления проявляется только в группах с типами SJ и NF. Возможно, это обусловлено типологическими особенностями, характерными для высокотолерантных студентов указанных групп (рис. 2; табл. 1). Получается, что выраженность характеристики «чувство» в структуре психологического типа в группах SJ и NF, отражающаяся в ориентации на чувства (собственные и других людей), на уровне интеллектуальных стилей мышления связана с отвержением стратегий прагматического стиля , ориентированного на сотрудничество, но с направленностью на получение выгоды. Кроме того, у студентов типа SJ толерантная позиция выражается не только в отвержении прагматического стиля , но и предпочтении стратегий идеалистического стиля .

В свою очередь, в группе с типом SP толерантности препятствует выраженность стратегий синтетического стиля , основанного на интегративном подходе и отражающегося в склонности к комбинированию идей, интересе к противоречиям и ориентации на максимально широкие обобщения [Холодная, 2002, с. 238]. Указанные особенности, в сочетании с доминированием функции «ощущение» и направленности на импульсивность в поведении у представителей типа SP, создают, на наш взгляд, основу для интолерантного поведения студентов сенсорноспонтанного типа, что, вероятно, будет проявляться в проблемной ситуации в их открытой конфронтации и отсутствии внимания к чувствам и ценностям окружающих людей.

Мы также обнаружили, что толерантность имеет особенности взаимосвязи с показателями самоактуализации как особенностями ценностно-мотивационной сферы у студентов групп SJ, NF, NT, SP (табл. 3).

Полученный результат свидетельствует о том, что высокотолерантные студенты в группах с типом SJ и типом NF характеризуются выраженностью показателей самоактуализации, причем у студентов сенсорно-планирующего типа SJ толерантность связана с ценностью актуального момента жизни, верой в возмож- ности человека, доверием к людям, ориентацией на познание, творческий подход, а у студентов интуитивно-чувствующего типа NF толерантность проявляется в ценности настоящего момента жизни и стремлении к аутентичному, открытому, искреннему взаимодействию с людьми.

Таблица 3

Корреляционные взаимосвязи толерантности с показателями самоактуализации в типологических группах

|

Показатель самоактуализации |

В группе SJ (n = 113) |

В группе NF (n = 131) |

В группе NT (n = 25) |

В группе SP (n = 33) |

|

Ориентация во времени |

r p * = 0,27 |

r p ** = 0,22 |

– |

– |

|

Ценности |

– |

– |

– |

– |

|

Взгляд на природу человека |

r p ** = 0.19 |

– |

– |

– |

|

Потребность в познании |

r p * = 0,25 |

– |

– |

– |

|

Креативность |

r p * = 0,26 |

– |

– |

– |

|

Гибкость в общении |

– |

r p ** = 0,17 |

– |

– |

|

Общий балл самоактуализации |

r p ** = 0,20 |

r p * = 0,23 |

– |

– |

Условные обозначения: r * – корреляционная связь при уровне значимости p < 0,01; r ** – корреляционная связь при уровне значимости p < 0,05.

Отсутствие взаимосвязи толерантности с показателями самоактуализации в группах NT и SP, возможно, связано с небольшим количеством испытуемых указанных типов. Однако это также может показывать, что самоактуализация у студентов указанных групп не всегда характеризуется конструктивным взаимодействием с окружающими людьми. Это можно объяснить тем, что представители типа NT отличаются независимостью мышления и поведения в связи с направленностью на познание окружающей действительности [Овчинников, 2003, с. 49], а представители типа SP ориентированы на действие и проявление спонтанности в своей деятельности [Овчинников, 2003, с. 31].

Выводы. Проведенное исследование показало, что уровень толерантности у студентов вуза связан с особенностями их познавательной картины мира, что находит отражение в стилевых особенностях личности: на уровне интеллектуальных стилей мышления выраженность толерантности проявляется в отвержении стратегий прагматического стиля мышления и предпочтении стратегий идеалистического стиля , а на уровне эпистемологических стилей, представленных типологическими особенностями по типологии К.Г. Юнга, – в выраженности характеристики в структуре типа, проявляющейся в субъективно-чувственной ориентации, а также достоверно меньшей представленности иррациональных типов среди высокотолерантных студентов. Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что толерантность – сложное и многогранное личностное качество, с одной стороны, отражающее направленность на конструктивное и гармоничное взаимодействие с окружающими людьми, а с другой – имеющее своеобразие проявления на психологическом уровне в зависимости от стилевых особенностей личности.