Взаимосвязь уровня креативности и установок на креативность воспитателей детских садов

Автор: Сафонова Марина Вадимовна, Кондрашова Алена Сергеевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психологические науки. Психология личности

Статья в выпуске: 2 (44), 2018 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. Сфера современного дошкольного образования требует от воспитателя новых компетенций. Успешный педагог XXI века значительно отличается от образа его коллеги века XX. И дело не только и не столько в использовании информационных технологий, которые включены в максимальное количество жизненных ситуаций, а в личности специалиста, работающего с современными дошкольниками. Проблема профессиональной успешности педагога-воспитателя сегодня стоит особенно остро. В теории и практике образования вместе с поиском новых методов и технологий идет поиск образа нового воспитателя. На наш взгляд, ядром этого образа является креативность как особая личностная характеристика [Керженцева, 2011]. Только креативный воспитатель, являясь объектом подражания для воспитанников, способствует развитию и проявлению их собственной креативности. Сформировать установку на креативность может только человек, у которого самого есть такая установка и который на практике воплощает ее в деятельность. Цель статьи: выявить и охарактеризовать особенности взаимосвязи установок на креативность воспитателей детских садов и уровня креативности. Методологию исследования составляют субъектно-деятельностный подход К.А. Абульхановой-Славской, диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности В.А. Ядова. При оценке личностных характеристик креативности использовалась диагностика личностной креативности Е.Е. Туник, для измерения установок на креативность - авторский «Опросник измерения установок» на основе шкалы Р. Лайкерта. В пилотном исследовании приняли участие 26 воспитателей, которые работают с детьми старшего дошкольного возраста в детских садах г. Красноярска. Результаты. Респонденты распределились на две группы с низким (46,2 %) и средним (53,8 %) уровнями развития креативности, показатели высокого уровня отсутствуют. По выраженности личностных свойств испытуемых можно охарактеризовать как предпочитающих риск и обладающих слабым воображением. Личностные показатели креативности «склонность к риску», «любознательность», «сложность» имеют положительную корреляционную связь с установками воспитателей на формирование условий развития креативности и адекватность восприятия и понимания воспитанников, «воображение» имеет отрицательную корреляционную связь (-,485*) с установкой на развитие воспитанников. Заключение. Сделаны выводы, что для группы респондентов характерен средний и низкий уровни развития личностных характеристик креативности, что, с одной стороны, делает их склонными к демонстрации шаблонов и образцов, регламентации предметной активности и контролю инициативы воспитанников в ситуациях, где педагог чувствует себя достаточно уверенно («знает»), но невысокий уровень воображения стимулирует создавать обстановку свободной деятельности при решении творческих задач, доверяя детям сделать то, к чему не чувствуют себя способными («не может»). У большинства педагогов педагогическая позиция формирования креативности не определена: знают условия, необходимые для творческого развития детей, но не знают, как такие условия создать.

Установка, креативность, склонность к риску, любознательность, воображение, показатели креативности, взаимосвязь, воспитатель

Короткий адрес: https://sciup.org/144161702

IDR: 144161702 | УДК: 159.9 | DOI: 10.25146/1995-0861-2018-44-2-67

Текст научной статьи Взаимосвязь уровня креативности и установок на креативность воспитателей детских садов

DOI:

ющимся условиям жизни. Именно поэтому, в XXI веке актуально формирование креативности с самого раннего возраста, максимальное представление возможности для самореализации ребенка в этой сфере, тем более что сама потребность

к творческой переработке полученной информации - один из объективных психологических факторов, сопровождающих развитие ребенка.

Исследования Л.С. Выготского, Э. Торренса и др. подтверждают, что дошкольный возраст является сензитивным периодом для выявления и развития креативного мышления [Torrance, 1993; Савенков, 1999]. Отметим, что креативность проявляется в дошкольном возрасте в условиях специально организованной среды (предметноинформационная обогащенность, образцы креативного поведения) [Коточигова, 2015]. Нам бы хотелось отвести особую роль в развитии креативности в детском саду воспитателю как субъекту, помогающему родителям закладывать основу жизненных принципов и установок, по которым впоследствии будет жить ребенок. Образцы поведения взрослого являются определяющими в развитии ребенка дошкольного возраста, в частности в развитии креативности. В связи с этим возникает необходимость в изучении показателей личностной креативности воспитателей ДОУ и их установок на креативность.

Цель статьи: анализ взаимосвязи установок на креативность и показателей личностной креативности воспитателей детских садов.

Методология исследования. Следует отметить, что в русле как когнитивных, так и личностных концепций имеются содержательные моменты, вносящие значительный вклад в изучение креативности. С точки зрения значимости для общества и для личности отдельные социальные установки занимают в системе «неравноправное» положение и образуют своего рода иерархию. Этот факт нашел отражение в известной диспозиционной концепции регуляции социального поведения личности В.А. Ядова, которой мы придерживаемся в своем исследовании. Важной методологической основой является субъектно-деятельностный подход К.А. Абуль-хановой, отмечающей, что «личность, выступая как субъект деятельности, приобретает новое качество в ряде отношений» [Абульханова, 2016]. Это дает основание предполагать, что, работая над установками на креативность у воспитателей, определяющими их взаимодействие с дошкольниками, мы можем содействовать развитию креативности детей.

Методы исследования: методика диагностики личностной креативности Е.Е. Туник, позволяющая выявить четыре личностных фактора (склонность к риску, любознательность, сложность, воображение), тесно коррелирующих с творческими проявлениями личности [Туник, 1997]; опросник измерения установок на креативность – это авторская разработка на основе шкалы Р. Лайкерта и Опросника измерения установок на креативность у учителей [Кожуховская, 2012]. В основу опросника мы заложили «теоретический образ» условий формирования креативности старших дошкольников. При формулировке утверждений мы старались соблюдать основные правила составления вопросов: однозначность, конкретность, преимущество суждений, описывающих поведение, а не чувства. Утверждения формулировались таким образом, чтобы назначение каждого ответа не было слишком очевидным. В настоящее время шкала суммарных оценок Лайкерта является наиболее популярной методикой для измерения социальных установок. Ее преимущество в том, что она надежна даже при небольшом количестве высказываний. Стимульный материал опросника состоит из 66 утверждений.

Для изучения взаимосвязей установок воспитателей и их личностных характеристик креативности был проведен корреляционный анализ по методу Пирсона с помощью прикладного пакета SPSS.17.0. Выборка пилотного исследования составила 26 воспитателей, работающих с детьми старшего дошкольного возраста ДОУ г. Красноярска.

Обзор научной литературы. Вопрос изучения креативности имеет давнюю историю. Прежде чем раскрыть природу креативности, необходимо выяснить, что означает данное понятие.

Впервые понятие «креативность» в 1922 г. использовал Д. Симсон для определения способности человека отказываться от стереотипных способов мышления [Ильин, 2009]. На сегодняшний день существует множество определений этого понятия, которые можно разделить на два больших класса: ориентированные более когнитивно и более личностно.

Представители одного из них, когнитивного, Дж. Гилфорд [Гилфорд, 1967], Э. Торренс [Torrance, 1965], С. Медник [Mednick, 1962], Я.А. Пономарев - связывают исследование креативности с изучением познавательных процессов, выявляют связи креативности с уровнем интеллекта, выделяют и рассматривают стадии, уровни и типы креативного процесса. В центре внимания этих исследователей находится креативное мышление.

Другое направление в изучении природы креативности – личностное (К. Роджерс [Роджерс, 1994], А. Маслоу [Маслоу, 1999], Д.Б. Богоявленская [Богоявленская, 1983]) – ориентировано на исследование тех личностных аспектов, которые связаны с процессом творчества. В русле как когнитивных, так и личностных концепций имеются содержательные моменты, вносящие значительный вклад в изучение креативности.

Таким образом, на современном этапе развития психологии нельзя считать устоявшимся единое определение понятия «креативность». При этом практически во всех подходах подчеркивается такая важная отличительная черта креативности, как способность выйти за рамки заданной ситуации.

Наиболее полное определение креативности, на наш взгляд, дал в 1974 г. американский психолог Элис Пол Торренс: «Креативность - способность индивида к нестандартному, творческому мышлению, чувствительность индивида к проблемам и поиску путей их решения, способность к гибкому мышлению и выдвижению новых идей; чувствительность к дисгармонии имеющихся знаний» (Torrance, 1974). Креативность не имеет ограничений для своих проявлений, она равно необходима человеку в деятельности и общении, в повседневной жизни, позволяет творчески решать встающие перед ним каждодневные задачи.

Проблема развития креативности решается в двух направлениях. Одна из позиций выражена С. Спирменом, считающим, что уровень креативности - величина константная; другая - М. Хоувом, убежденным, что при определенныхуслови-ях каждый способен достичь ее высокого уровня [Каштымова, 20091]. Согласно исследованиям

Дошкольный возраст — благоприятный период для развития креативности. Именно в это время происходят прогрессивные изменения во многих сферах, совершенствуются психические процессы (внимание, память, восприятие, мышление, речь, воображение), активно развиваются личностные качества, а на их основе — способности и склонности [Фетискин, Козлов, Мануйлов, 2002]. Большой вклад в исследование креативности дошкольников внесли В.Н. Дружинин и Н.В. Хазратова, они провели исследования, касающиеся адаптационных особенностей детей с разной степенью выраженности интеллекта и креативности [Дружинин, Хазратова, 1994]. О.М. Дьяченко к основным критериям проявления творческого воображения у дошкольников относит оригинальность выполнения детьми творческих задач и использование образов, при котором образы одних объектов применяются в качестве деталей для построения других [Дьяченко, Лаврентьева, 2001]. Л.И. Полтавцева отметила взаимосвязь темперамента и творческих способностей: беглость зависит от характеристик темпераментной активности (пластичность и темп) и эмоциональной чувствительности в предметной среде, а гибкость - от социальной эмоциональной чувствительности и индекса общей активности [Полтавцева,1997]. Отмечается роль бессознательных процессов в творчестве, исследуется функциональная асимметрия мозга С.М. Бондаренко и др. [Бондаренко, 1974].

Разделяем позицию А.В. Запорожца, который считает, что к концу дошкольного возраста заметно усиливается роль подражания взрослому. Речь идет не о внешнем копировании рисунка действия другого человека, а об активном подражании его поведению. Между взрослым и ребенком возникает специфический «обмен возможностями». Обогащение созидательного

потенциала ребенка становится условием творческого роста взрослого, и наоборот. Благодаря этому между ними устанавливается подлинная социально-творческая общность. Видимо, такая «доверчивая исполнительность» во многом благоприятствует усвоению креативных образцов [Запорожец, 1986].

Роли позитивного образца педагога в формировании креативных способов поведения посвящены труды современных исследователей: А.В. Запорожца, Г.В. Ожигановой, В.Н. Дружинина, Н.В. Хазратовой. Эта проблема достаточно теоретически разработана.

На наш взгляд, особую роль в развитии креативности воспитанников играют личность воспитателя и его социальные установки. Под установкой личности мы понимаем позицию, которая заключается в определенном отношении к стоящим целям или задачам и выражается в избирательной мобилизованности и готовности к деятельности, направленной на их осуществление [Рубиштейн, 2002]. Именно социальные установки воспитателя задают ориентир профессиональной деятельности по отношению к воспитанникам, к себе как субъекту педагогической деятельности и к учебно-воспитательному процессу в целом.

В известной диспозиционной концепции регуляции социального поведения личности В.А. Ядова вполне обоснованно и логично выстроена иерархия социальных установок по критерию социальной значимости их объектов [Ядов, 1975]. Но не менее логично признать, что для каждого отдельного индивида существует собственная, субъективная иерархия социальных установок по критерию их психологической значимости толь ко для него, которая не всегда совпадает с общественно признанной иерархией.

В свою очередь, психологически значимые установки формируются на основании предварительного социально-психологического опыта, регулируют поведение личности, выступают стабилизатором и придают поведению некоторую устойчивость. Ведь каждая установка характеризуется валентностью (она может быть положительной или отрицательной), может выступать и своего рода ограничителем эффективности личности и, наоборот, ее «генератором». Не стоит забывать, что социальные установки могут преобразовываться в процессе человеческого общения, а также социального взаимодействия, например, «воспитатель – воспитанник».

Анализ психолого-педагогической литературы и практической деятельности дошкольных образовательных учреждений позволяет сделать вывод о том, что анализ ситуации трансформации персональной креативности транзитом через установку от воспитателя к ребенку не зафиксирован.

На данный момент нет однозначного и исчерпывающего ответа на вопрос о взаимосвязи установки на креативность и уровня креативности воспитателей.

Результаты исследования. В настоящей статье мы представляем результаты изучения установок воспитателей на креативность, особенностей творческой личности (любознательность, воображение, сложность и склонность к риску), а также взаимосвязь данных характеристик.

После обработки данных диагностики личностной креативности Е.Е. Туник мы получили следующие результаты.

Таблица 1

Средние значения личностных показателей креативности у воспитателей

Mean values of personal indicators of creativity in educators

Table 1

|

Показатели |

xˉ±δ |

Максимум по шкале |

|

Склонность к риску |

13,8 ± 3,9 |

26 |

|

Сложность |

12,9 ± 3,7 |

26 |

|

Любознательность |

12,5 ± 5,7 |

24 |

|

Воображение |

9,3 ± 4,8 |

24 |

При оценке личностных факторов креативности, как видно из табл. 1, наибольшее значение наблюдается по показателю «склонность к риску», а наименьшее – по шкале «воображение». Разброс значений по всем показателям примерно одинаков, что указывает на отсутствие большого различия между испытуемыми. В целом испытуемых по выраженности личностных свойств можно охарактеризовать как предпочитающих риск и обладающих слабым воображением.

Для всей выборки общий суммарный показатель креативности варьирует от 22 до 73 бал

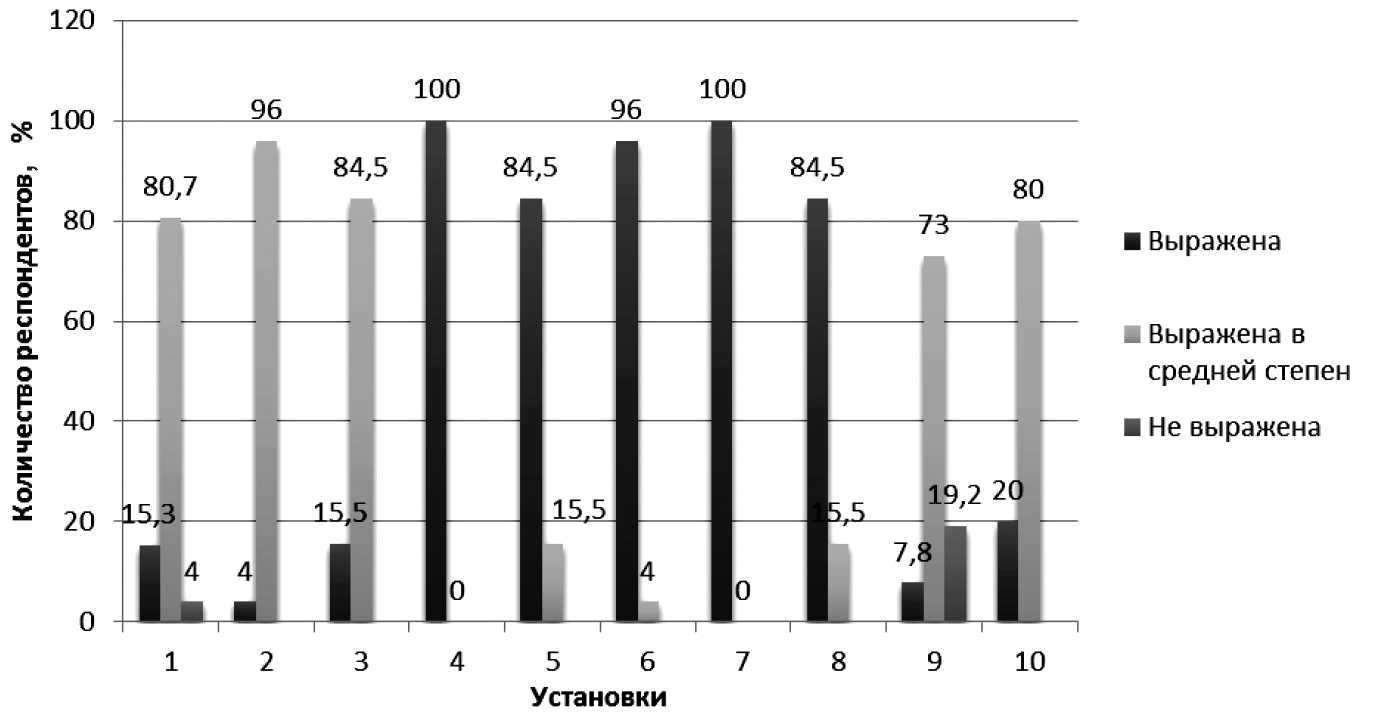

Рис. Частота встречаемости установок на креативность у воспитателей, %

Fig. The frequency of settings occurrence to creativity among educators, %

Условные обозначения

-

1. Установка на регламентацию деятельности воспитанников.

-

2. Установка на развитие персональной креативности.

-

3. Размытость установки.

-

4. Установка на создание условий для подражания творческому поведению.

-

5. Установка на формирование условий развития креативности.

-

6. Установка на адекватность восприятия и понимания воспитанников.

-

7. Установка на самосовершенствование в процессе обучения.

-

8. Установка на демократический стиль обучения воспитанников.

-

9. Установка на развитие воспитанников (гуманистическая направленность воспитателя).

-

10. Установка на индивидуализацию педагогической деятельности

и эмоциональную поддержку воспитанников.

В результате анализа установок по степени выраженности они распределились в следующем порядке (рис.).

Первый блок (установка выражена): «Установка на создание условий на подражание твор- лов. Чем выше оценка человека, испытывающего позитивные чувства по отношению к себе, тем более творческой личностью, любознательной, с воображением, способной пойти на риск и разобраться в сложных проблемах, он является. Все респонденты распределились на две группы с низким (46,2 %) и средним (53,8 %) уровнями развития креативности, а показателей высокого уровня не наблюдалось ни у кого.

При обработке результатов опросника установок на креативность учитывалась сформиро-ванность 10 установок.

ческому поведению»; «Установка на формирование условий развития креативности»; «Установка на адекватность восприятия и понимания воспитанников»; «Установка на самосовершенствование в процессе обучения»; «Установка на

демократический стиль обучения воспитанников». Воспитатели со средней степенью выраженности этих установок составляют незначительную долю (15,5 %), нет респондентов, у которых установка не выражена.

Второй блок (средняя степень выраженности установки): «Установка на развитие персональной креативности»; «Размытость установки»; «Установка на индивидуализацию педагогической деятельности и эмоциональную поддержку воспитанников». Воспитателей, у которых установки сформированы – меньше (15,3, 15,5, 20 % соответственно), отсутствуют те, у которых установка не выражена.

Третий блок (установка выражена / средняя степень выраженности / установка не выражена): «Установка на регламентацию деятельности воспитанников»; «Установка на развитие воспитанников». У опрошенных респондентов доминируют установки, выраженные в средней степени, у незначительно числа установки выражены, а также зафиксированы респонденты, у которых установка не выражена.

В целом данную группу респондентов характеризует мотивация на формирование условий развития креативности, но в связи с дефи- цитом сформированности у воспитателей установок на развитие воспитанников им не удается оптимально подобрать формы и методы работы для развития креативности. Можно сказать, что у большинства педагогов педагогическая позиция формирования креативности не определена (в 8 установках из 10 присутствуют показатели выраженности в средней степени).

С одной стороны, у таких педагогов наблюдается авторитарная тенденция в общении с воспитанниками, действия в рамках традиционного педагогического образца из XX века. С другой - они создают позитивную атмосферу в коллективе, не ограничивая детей в выборе инструментов для решения возникающих задач, что обеспечивает возможность выбора и самостоятельной постановки ребенком проблемы, интересующей его.

Следовательно, педагоги знают, какие условия необходимы для творческого развития детей, но не знают, как такие условия создать.

Далее мы определили тесноту и статистическую значимость возможной корреляционной связи между установками на креативность и показателями личностной креативности воспитателей (табл. 2).

Таблица 2

Величины значимых корреляций личностных характеристик креативности с установками на креативность воспитателей

Values of significant correlations of creativity personal characteristics with educators’ settings to creativity

Table 2

|

Показатели личностной креативности |

Установка на формирование условий развития креативности |

Установка на адекватность восприятия и понимания воспитанников |

Установка на развитие воспитанников |

|

Склонность к риску |

,470* |

,402* |

- |

|

Любознательность |

,416* |

,434* |

- |

|

Сложность |

,587** |

,407* |

- |

|

Воображение |

- |

- |

-,485* |

|

Общий |

,473* |

,453* |

- |

Самую тесную статистически значимую положительную корреляционную связь показывает такая личностная характеристика креативности, как «сложность». Это связь с установкой на формирование условий развития креативности.

Воспитатели, предпочитающие сложные идеи, трудные задачи, любящие изучать что-то без посторонней помощи, проявляют настойчивость и создают условия для развития креативности дошкольников в процессе своей воспитательно- образовательной деятельности. Хочется отметить, что у респондентов не наблюдалось высоких баллов по характеристики «сложность». Наибольшую долю составили воспитатели со средним показателем 69, низкий балл у 31 %.

Личностные показатели креативности «склонность к риску», «любознательность», «сложность» имеют положительную корреляционную связь с установками воспитателей на формирование условий развития креативности и адекватность восприятия и понимания воспитанников. Следовательно, можно утверждать, что педагоги, склонные к риску (в данном контексте эта характеристика рассматривается как уверенность в собственных силах и способностях, склонность браться за новые дела, ориентация на достижение успеха), любознательные стремятся формировать условия для развития креативности каждого воспитанника.

У опрошенных воспитателей личностная характеристика креативности «воображение» имеет отрицательную корреляционную связь (-,485*) с установкой на развитие воспитанников, то есть педагоги с развитым воображением регламентируют деятельность воспитанников при решении творческих задач сообразно с собственными идеями, ограничивая свободу выбора детьми способа реализации творческого потенциала. В нашем исследовании более половины имеют низкие показатели (57 %), остальные имеют средние показатели, высокие отсутствуют, то есть педагоги, сами не обладая развитым воображением, стремятся развивать детей, демонстрируя гуманистическую направленность и создавая обстановку свободной деятельности при решении творческих задач , доверяя детям сделать то, к чему не чувствуют себя способными.

Заключение

-

1. Для всей выборки общий суммарный показатель креативности варьирует от 22 до 73 баллов: респонденты распределились на две группы с низким (46,2 %) и средним (53,8 %) уровнями развития креативности, показатели высокого уровня отсутствуют. По выраженности личностных свойств испытуемых можно охарактеризовать как предпочитающих риск и обладающих

-

2. У большинства педагогов педагогическая позиция неопределенна (в 8 установках из 10 присутствуют показатели выраженности в средней степени). Педагоги знают, какие условия необходимы для творческого развития детей, но не знают, как создать такие условия.

-

3. Самую тесную статистически значимую положительную корреляционную связь показывает такая личностная характеристика креативности, как «сложность» с установкой на формирование условий развития креативности. У респондентов наибольшую долю составили воспитатели со средним показателем «сложность» 69 %, низкий балл у 31 %. Воспитатели скорее склонны использовать шаблоны, регламентировать предметную активность детей, «объяснить и показать» в силу предпочтения стандартных задач и решений.

-

4. Личностные показатели креативности «склонность к риску», «любознательность», «сложность» имеют положительную корреляционную связь с установками воспитателей на формирование условий развития креативности и адекватность восприятия и понимания воспитанников. По результатам исследования воспитателей можно охарактеризовать как ориентированных на контроль инициативы дошкольников.

-

5. У опрошенных воспитателей личностная характеристика креативности «воображение» имеет отрицательную корреляционную связь (-,485*) с установкой на развитие воспитанников, что при низких показателях воображения является положительным фактором, так как педагоги дают возможность детям выполнять творческие задания самостоятельно.

слабым воображением. Разброс значений по всем показателям примерно одинаков, что указывает на отсутствие большого различия между испытуемыми.

Полученные результаты показывают, что креативность является дефицитным личностным качеством для педагогических работников дошкольных учреждений.

Пока это предварительное исследование, требующее более развернутого подтверждения на большей выборке респондентов. Планирует-

ся увеличить выборку воспитателей и на основе изучения их установок и показателей личностной креативности разработать программу, способствующую формированию установок на креативность практикующих воспитателей ДОУ.

Список литературы Взаимосвязь уровня креативности и установок на креативность воспитателей детских садов

- Абульханова К.А. Мировозренческий смысл и значение категории субъекта//Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. Красноярск. 2016. № 4. С. 162-168.

- Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как психологический аспект изучения творчества//Исследование проблем психологии творчества/ред. Я.А. Пономарев. М.: Наука, 1983. С. 182-195.

- Бондаренко С.М. Урок творчество учителя. М.: Знание, 1974. 64 с.

- Гилфорд Дж.П. Природа человеческого интеллекта. Нью-Йорк: Мак Гроу-Хилл, 1967.

- Дружинин В.Н., Хазратова Н.В. Экспериментальное наследование формирующего влияния микросреды на креативность//Психологический журнал. 1994. № 4. С. 83-93.