Взаимосвязь вариабельности сердечного ритма с центральной и мозговой гемодинамикой при употреблении пива учащимися 12-17 лет

Автор: Новикова Любовь Альбертовна, Ишеков Николай Сергеевич, Соловьев Андрей Горгоньевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 4 (125), 2012 года.

Бесплатный доступ

Выявлена взаимосвязь вариабельности сердечного ритма с параметрами центральной и мозговой гемодинамики у учащихся 12-17 лет, употребляющих пиво. Отмечено увеличение взаимосвязей показателей центральной и мозговой гемодинамики с симпатической активностью и ослабление с парасимпатическими влияниями вариабельности сердечного ритма.

Пиво, учащиеся, вариабельность сердечного ритма, центральная и мозговая гемодинамика, реография, психоактивные вещества

Короткий адрес: https://sciup.org/14750154

IDR: 14750154 | УДК: 612

Текст научной статьи Взаимосвязь вариабельности сердечного ритма с центральной и мозговой гемодинамикой при употреблении пива учащимися 12-17 лет

Практически во всех регионах Российской Федерации с каждым годом все большее распространение получает злоупотребление психоактивными веществами (ПАВ). Наиболее распространенными среди ПАВ являются алкоголь и алкогольсодержащие напитки. В последние десятилетия отмечается тенденция к снижению возрастного порога потребителя и как следствие – растущая алкоголизация среди детей, подростков и молодежи [5], [7], [12].

Согласно исследованиям как российских, так и зарубежных авторов, алкоголь и алкогольсодержащие напитки оказывают патологическое влияние практически на все жизненно важные функции организма и являются одним из важнейших факторов риска возникновения и развития в будущем заболеваний сердечно-сосудистой системы [11], [15], [17].

Эпидемиологические исследования показывают, что большинство несовершеннолетних отдают предпочтение относительно легким алкогольным напиткам, таким как пиво. Около 10 % учащихся ежедневно употребляют пиво, 89 % пробовали этот напиток до 16 лет, возраст первого опыта употребления пива в последние годы неуклонно снижается [3], [10].

Целью работы явилось выявление взаимосвязи вариабельности сердечного ритма с центральной и мозговой гемодинамикой у учащихся 12–17 лет, употребляющих пиво.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследованы 280 учащихся общеобразовательных школ и колледжей г. Архангельска в возрасте от 12 до 17 лет, относящихся к первой и второй группам здоровья; все родились и постоянно проживали на территории Европейского Севера. Из обследования были исключены дети, имеющие в анамнезе заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной и периферической нервной систем.

Обследованные были разделены на две группы: основную – 160 человек (78 мальчиков (48 %), 82 девочки (52 %)), употребляющих пиво, и контрольную – 120 человек (56 мальчиков (46 %) и 64 девочки (54%)), не употребляющих пиво. К основной группе были отнесены дети 12–17 лет, принимающие пиво с частотой два и более раз в месяц, без признаков зависимости и явного роста толерантности в соответствии с Международной классификацией болезней МКБ-10 (2000).

Согласно возрастной периодизации обследованный контингент был подразделен на две группы: 12–14 и 15–17 лет. Основная группа состояла из 30 мальчиков и 28 девочек 12–14 лет, 48 мальчиков и 54 девочек 15–17 лет. Контрольная группа – из 26 мальчиков и 28 девочек 12–14 лет, 30 мальчиков и 36 девочек 15–17 лет. Средний возраст детей 12–14 и 15–17 лет контрольной и основной групп между собой достоверно не различался.

Обследование осуществлялось через 1,5– 2 часа после еды в первой половине дня в специально оборудованном кабинете с комфортным температурным режимом. Перед обследованием выдерживался период адаптации к условиям обследования в течение 5–10 минут.

Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) осуществлялся при помощи системы комплексного компьютерного исследования функционального состояния организма человека «Омега-М» («Динамика», Санкт-Петербург). Расчет показателей ВСР основывался на пятиминутных массивах RR-интервалов, не содержащих экстрасистол и артефактов с их последующей математической обработкой. Показатели ВСР приведены в соответствии с рекомендуемыми стандартами Европейского кардиологического общества, Североамериканского общества электрокардиографии и разработками отечественных авторов [1], [2], [16]. Запись параметров проводилась в положении лежа на спине при спокойном дыхании.

Анализировались следующие показатели ВСР: частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое (САД) и диастолическое артериальное давление (ДАД, мм рт. ст.). Измерение артериального давления производили по методу Короткова. Для оценки функционального состояния вегетативной регуляции сердечнососудистой системы использовались следующие параметры: SDNN – среднеквадратическое отклонение (СКО, мс), RMSSD – среднеквадратичное различие между продолжительностью соседних кардиоинтервалов (мс), число пар кардиоинтервалов с разностью более 50 мс в процентах к общему числу кардиоинтервалов в массиве – PNN50 (%), мода значений кардиоинтервалов (Мо, мс), амплитуда моды (АМо, %), коэффициент вариации (CV, у. е.), вариационный размах (ВР, у. е.), индекс напряжения регуляторных систем (Stress index) (ИН, у. е.), мощность частотных составляющих в диапазоне высоких частот (0,15–0,4 Гц) (HF, мс2), мощность частотных составляющих в диапазоне низких частот (0,04–0,15 Гц) (LF, мс2), мощность частотных составляющих в диапазоне очень низких частот (0,003–0,04 Гц) (VLF, мс2), отношение мощности в диапазоне низких частот к мощности в диапазоне высоких частот (LF/HF) как мера баланса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы (ВНС), соотношение высокочастотного спектра и низкочастотного спектра (%), суммарная мощность частотных составляющих спектра (ТР, мс2) [4], [13].

Реография как неинвазивная методика исследования функционального состояния сердечно-сосудистой системы осуществлялась при минимальном воздействии на организм человека высокочастотным электрическим током малой амплитуды; ее отличает физиологичность, относительная простота и стабильность регистрации [8], [9].

Для изучения центральной и мозговой гемодинамики использовался метод интегральной реографии тела (ИРГТ) по Тищенко и реоэнцефалография (РЭГ) при помощи аппаратно-программного комплекса для проведения функциональных исследований медицинской диагностической системой (МДС) «Валента+» (НПП «Нео», Санкт-Петербург, Россия) [6].

Количественную оценку ИРГТ проводили по 7 основным показателям, рассчитываемым автоматически аппаратно-программным комплексом. Для оценки функционального состояния центральной гемодинамики использованы следующие показатели: минутный объем сердца (МОК, л/мин), ударный объем крови (УОК, мл), ударный индекс (УИ, мл/с), сердечный индекс (СИ, мл/с), удельное периферическое сопротивление (УПС, мм рт. ст. ∙ м2 ∙ мин/л), мощность наполнения левого желудочка (N, Вт), коэффициент интегральной точности (КИТ, у. е.), среднее гемодинамическое давление (СГД, мм рт. ст).

Оценку состояния мозгового кровотока (МК) проводили в бассейне внутренних сонных (правое и левое фронтально-мастоидальные отведения – FMd и FMs) и позвоночных (правое и левое окципито-мастоидальные отведения – ОМd и ОМs) артерий [21]. Одновременно с РЭГ, которую проводили в фазе неглубокого выдоха, регистрировали ЭКГ во II стандартном отведении. Количественную оценку РЭГ проводили по 11 основным показателям, рассчитываемым автоматически: реографический индекс (РИ, Ом), объемный относительный пульс (Рr, %), время распространения пульсовой волны (Qa, с), время максимального систолического наполнения сосудов ( α , с), время катакроты (β, с), средняя скорость наполнения (Vср, Ом/с), средняя скорость быстрого наполнения (Vб, Ом/с), средняя скорость медленного наполнения (Vм, Ом/с), венозный отток (ВО, %), дикротический индекс (ДКИ, %), диастолический индекс (ДСИ, %).

Полученные данные подвергали комплексной статистической обработке с использованием электронных таблиц Excel XP для среды Windows с помощью стандартных программ математического обеспечения и STATISTICA 6.0 for Windows. При оценке достоверности различий между средними значениями двух выборочных совокупностей использовался параметрический критерий t-Стьюдента. Для исследования структуры взаимосвязей изучаемых переменных использовался корреляционный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для определения особенностей взаимоотношений ВСР с центральной и мозговой гемодинамикой был проведен корреляционный анализ. Результаты анализа представлены в виде корреляционных моделей, показывающих зависимость центральной и мозговой гемодинамики от ВСР, коэффициент корреляции при этом имел слабые (r = 0,3–0,49) и достоверные (p < 0,001) связи.

Корреляционная модель взаимосвязей ВСР с центральной и мозговой гемодинамикой мальчиков 12–14 лет контрольной группы существенно отличалась от модели сверстников основной группы и мальчиков 15–17 лет контрольной группы.

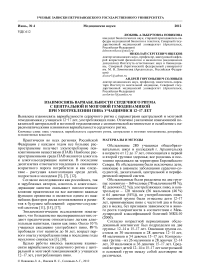

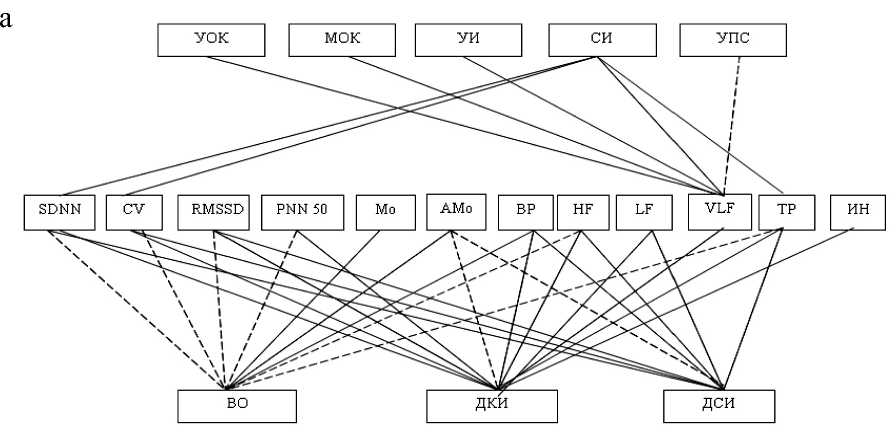

В основной группе мальчиков 12–14 лет показатели ВСР, такие как SDNN, ВР, VLF, ТР, отрицательно коррелировали с УОК и положительно – с показателем симпатической активности ИН (рис. 1 а). Показатель VLF обладал отрицательной корреляцией с МОК, CV положительно коррелировал с РИ, Vср, Vб и Vм и отрицательно – с β . Показатель Мо имел отрицательную корреляцию с ДКИ, а HF – обратную связь с ДСИ. Показатели VLF и LF/HF положительно коррелировали с РИ и Pr, а ИН – отрицательно с ДСИ.

Следовательно, в основной группе мальчиков 12–14 лет наблюдалось уменьшение числа обладавших корреляционными взаимоотношениями показателей ВСР, характеризовавшимися увеличением связей с показателями центральной гемодинамики и ослаблением связей с показателями мозговой гемодинамики, причем отмечалось усиление симпатических и ослабление парасимпатических влияний ВСР на показатели обеих гемодинамик.

Мальчики 12–14 лет контрольной группы имели связь с показателями как центральной, так и мозговой гемодинамики (рис. 1б). Показатель парасимпатической активности CV положительно коррелировал с КИТ, Vб и отрицательно – с Pr. Показатель Мо имел отрицательную корреляцию с КИТ, ДКИ, ДСИ, α и положительную – с РИ, Pr, Vср, Vб, Vм. Остальные показатели ВСР имели средние связи только с мозговой гемодинамикой. Показатель SDNN обладал прямой связью с Vб и обратной – с ВО, ДКИ, ДСИ; CV – прямой связью с Vб и обратной –

Рис. 1. Корреляционная модель взаимосвязей вариабельности ритма сердца, центральной и мозговой гемодинамики у мальчиков 12–14 лет: а – основной группы; б – контрольной группы: здесь и далее на рис. 2–4 анализировались достоверные коэффициенты корреляции (r ≥ 0,3; p < 0,001), где «–» – прямая связь, «---» – обратная связь

с Pr; RMSSD имел положительную связь с РИ и отрицательную – с ВО; РNN50 – прямую с РИ, ВР – прямую с Vср, Vб и обратную – с РИ, ВО, ДКИ, ДСИ.

Частотные характеристики ВСР HF и ТР положительно коррелировали с РИ, Vб и отрицательно – с ВО, ДКИ, ДСИ, а LF – отрицательно с Pr, ДКИ, ДСИ и положительно – с Vср, Vб. LF/HF положительно коррелировал с РИ и ВО, отрицательно – с Vб. Показатель симпатической активности ИН имел отрицательную корреляцию с ДКИ и ДСИ. Итак, у мальчиков в контрольной группе наблюдалось уменьшение числа связей показателей ВСР с центральной гемодинамикой и увеличение отношений с показателями мозговой гемодинамики.

В основной группе у мальчиков 15–17 лет корреляционных взаимосвязей по вышеперечисленным методикам не обнаружено.

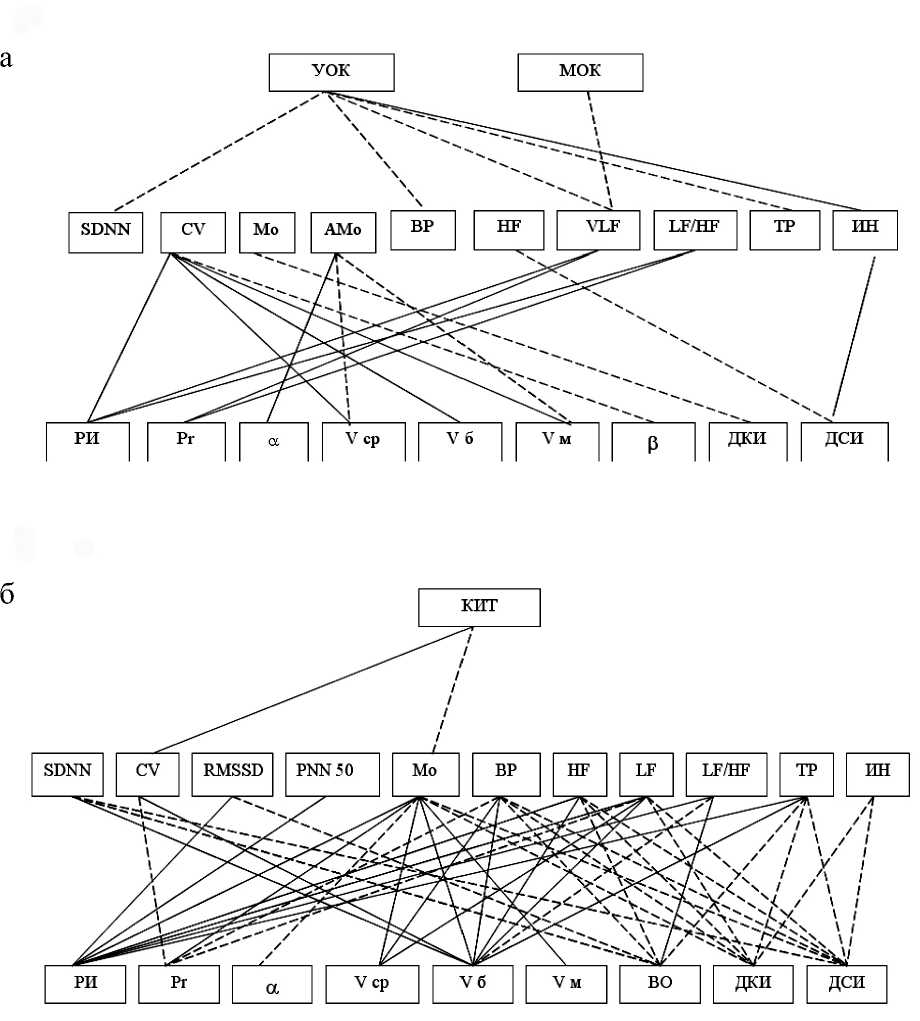

В контрольной группе мальчиков 15–17 лет показатель Мо обладал отрицательными корреляциями с МОК, КИТ и положительными – с N, РИ, Pr, α , Vср, Vб, Vм. Обратная корреляция наблюдалась у VLF и МОК, а также у LF/HF и СИ, прямая – у LF/HF и N. Показатели симпатической активности АМо и ИН прямо коррелировали с МОК, при этом АМо имел отрицательную корреляцию с РИ, Vср и положительную – с Qa (рис. 2). Показатель парасимпатической активности SDNN обладал прямой связью с РИ и Vср. RMSSD, РNN50, HF имели положительную корреляцию с РИ, Vср, Vб, Vм. Следовательно, у мальчиков 15–17 лет контрольной группы наблюдалось как увеличение связей с показателями центральной гемодинамики, так и уменьшение – с показателями мозговой гемодинамики в сравнении с мальчиками 12–14 лет.

Корреляционный анализ показателей ВСР с центральной и мозговой гемодинамикой у девочек 12–14 и 15–17 лет сравниваемых групп выявил взаимосвязь параметров, свидетельствующих о существовании средних корреляционных связей между сравниваемыми данными. В основной группе девочек значительно возросло количество взаимосвязей ВСР с показателями центральной гемодинамики и уменьшилось – с показателями мозговой.

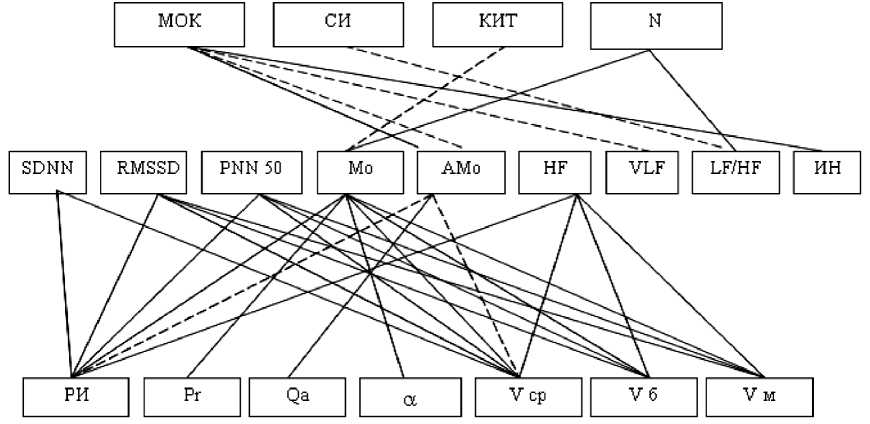

У девочек 12–14 лет основной группы корреляционный анализ выявил значительно большее количество связей с центральной гемодинамикой (рис. 3а). Наблюдалось снижение доли связей с мозговой гемодинамикой и числом взаимодействий ВСР, характеризующих парасимпатическую активность. Для SDNN, РNN50, LF были характерны прямые связи с УОК. Показатели АМо, VLF, ИН находились в обратном взаимодействии с УОК, МОК, УИ. Положительная корреляция наблюдалась у HF с МОК и ВР с УИ, а отрицательная была характерна для VLF и СИ, ИН и N. Показатели SDNN, ВР, ИН также имели прямую связь с ДКИ, CV – прямую связь с ДКИ и обратную – с Vб и ВО. Для LF были характерны положительные взаимосвязи с ДКИ, ДСИ и отрицательные – с Pr и Vб.

Для девочек контрольной группы 12–14 лет были характерны следующие особенности: у параметров SDNN, ВР, HF, LF, VLF, ТР нами была отмечена отрицательная корреляция с МОК; у таких показателей, как SDNN, РNN50, Мо, ВР, HF, ТР, наблюдалась обратная корреляция с N, у АМо и ИН – прямая связь с N (рис. 3б). Показатели CV и LF имели прямые взаимосвязи с Qa. Показатели парасимпатической активности RMSSD и РNN50 были положительно связаны

Рис. 2. Корреляционная модель взаимосвязей вариабельности ритма сердца, центральной и мозговой гемодинамики у мальчиков 15–17 лет контрольной группы

Рис. 3. Корреляционная модель взаимосвязей вариабельности ритма сердца, центральной и мозговой гемодинамики у девочек 12–14 лет: а – основной группы; б – контрольной группы

с Pr и отрицательно – с α и β . Для АМо были характерны обратные взаимосвязи с Pr и Vб, а ИН обратно коррелировал с Pr. Также нами были отмечены положительные корреляции VLF и ВО, LF/HF и Pr, ДКИ.

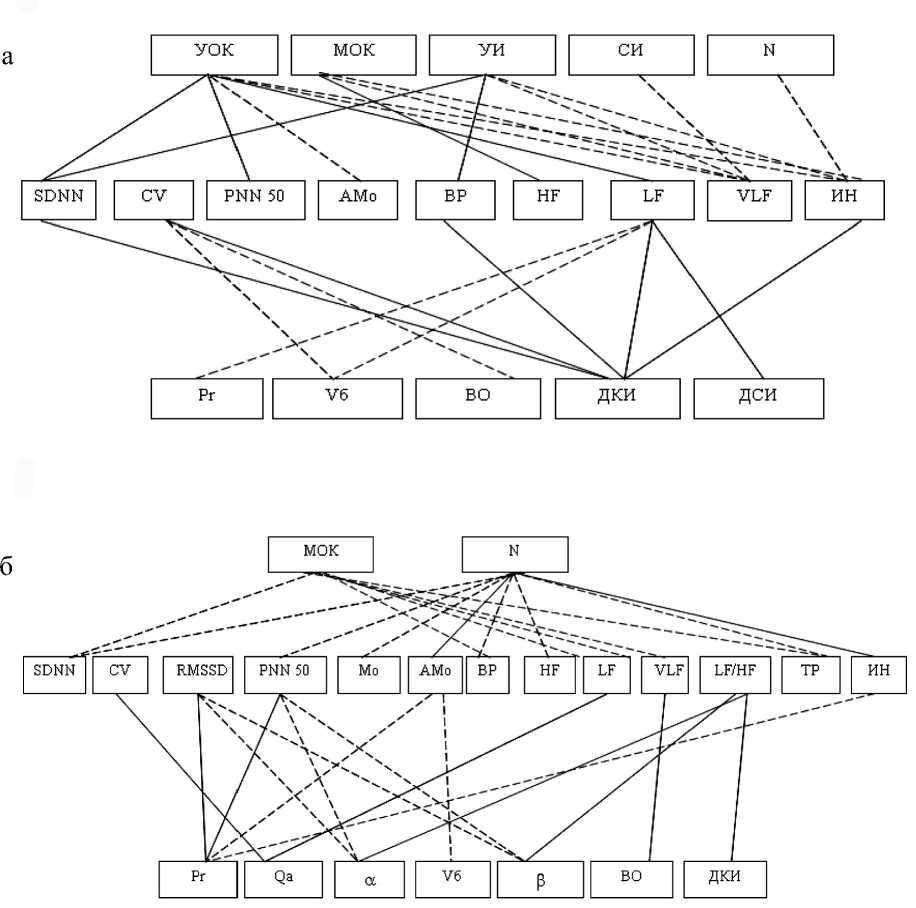

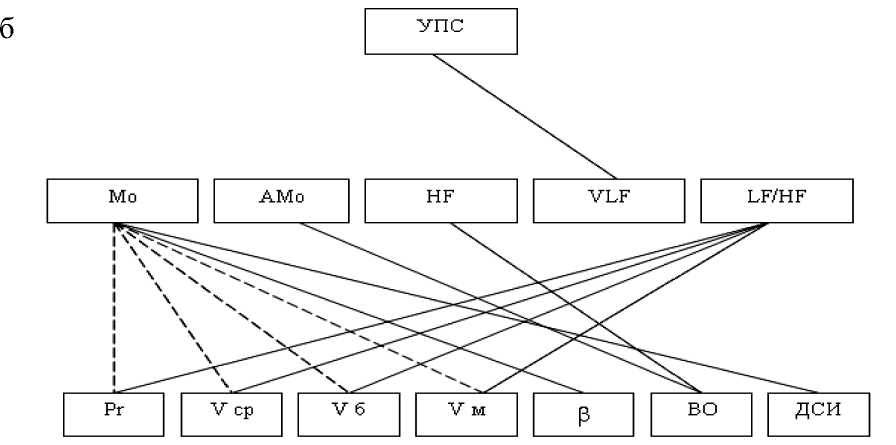

У девочек 15–17 лет основной группы были отмечены следующие взаимосвязи: SDNN, CV, VLF, ТР имели прямую связь с показателем центральной гемодинамики СИ, в то же время для VLF была характерна прямая корреляция с УОК, МОК, УИ и обратная – с УПС (рис. 4а). Показатели вагусной активности SDNN, CV, RMSSD ВР, HF и ТР положительно коррелировали с ДКИ, ДСИ и отрицательно – с ВО. Показатель РNN50 имел положительную корреляцию с ДКИ и отрицательную – с ВО; Мо положительно коррелировал с ВО. Прямыми взаимосвязями обладали LF с ДКИ и ДСИ, VLF – с ДКИ. Показатель АМо, отражающий симпатическую активность, имел прямую корреляцию с ВО и обратную – с ДКИ и ДСИ. Показатель ИН положительно коррелировал с ВО и ДКИ.

Девочкам 15–17 лет контрольной группы были свойственны следующие корреляционные взаимодействия (рис 4б). Показатель VLF имел прямую связь с УПС, а АМо – прямую корреляцию с ВО. Мода прямо коррелировала с β , ДСИ и обратно – с Pr, Vср, Vб, Vм. Для LF/HF были характерны прямые взаимосвязи с Pr, Vср, Vб, Vм.

Таким образом, у мальчиков и девочек, употребляющих пиво, наблюдается уменьшение диапазона параметров вариабельности сердечного ритма, обладающих стойкими корреляционными взаимоотношениями. Отмечается значительно большее количество положительных и отрицательных связей с параметрами центральной гемодинамики и снижение доли взаимосвязей с параметрами мозговой гемодинамики, а также увеличение взаимосвязей с симпатической активностью и ослабление парасимпатических влияний вариабельности сердечного ритма на показатели центральной и мозговой гемодинамики.

Рис. 4. Корреляционная модель взаимосвязей вариабельности ритма сердца, центральной и мозговой гемодинамики у девочек 15–17 лет: а – основной группы; б – контрольной группы

Список литературы Взаимосвязь вариабельности сердечного ритма с центральной и мозговой гемодинамикой при употреблении пива учащимися 12-17 лет

- Баевский Р. М., Кириллов О. И., Клецкин С. З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М.: Наука, 1984. 225 с.

- Баевский Р. М., Иванов Г. Г. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и возможности клинического применения//Ультразвуковая и функциональная диагностика. 2001. № 3. С. 106-127.

- Буркин М. М. Транскультуральные исследования аддитивного поведения подростков Карелии и Финляндии//Наркология. 2002. № 7. С. 17-19.

- Ибатов А. Д. Вариабельность ритма сердца при ортопробе и показатели центральной гемодинамики у больных ишемической болезнью сердца с сопутствующей артериальной гипертензией//Российский кардиологический журнал. 2004. № 1 (45). С. 13-18.

- Иванов А. Г. Некоторые аспекты употребления алкогольных напитков подростками и молодежью//Российский медицинский журнал. 2004. № 2. С. 12-14.

- Комплекс аппаратно-программный для проведения функциональных исследований ЭКГ, РЕО, ФДР «Валента+». Инструкция по медицинскому применению. СПб., 2007. 173 с.

- Кошкина Е. А., Крижанова В. В. Особенности распространенности наркологических расстройств в Российской Федерации в 2005 г.//Вопросы наркологии. 2006. № 2. С. 50-59.

- Кузьмин В. В., Мазуров В. Д., Кузьмин В. Ф. Математический метод оценки точности неинвазивного определения ударного объема сердца//Клиническая анестезиология и реаниматология. 2008. Т. 5. № 4. С. 37-41.

- Лебедев В. П. Физиология кровообращения. Регуляция кровообращения. Л.: Наука, 1986. 25 с.

- Леонтьева М. В. Распространенность алкоголя и табака в образовательной среде Архангельской области//Бюллетень СГМУ 2008. № 2. С. 86-88.

- Нечаев А. К. Потребление алкоголя и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний//Вопросы наркологии. 1992. № 3-4. С. 86-91.

- Новикова Г. А., Соловьев А. Г. Психофизиологические характеристики подростков с высокой степенью риска развития пивной зависимости//Вопросы современной педиатрии. 2009. № 1. С. 25-29.

- Новикова Л. А., Ишеков Н. С. Оценка вариабельности сердечного ритма у несовершеннолетних при пивной алкоголизации//Экология человека. 2009. № 11. С. 20-24.

- Симоненко В. Б., Чоколов А. В., Фисун А. Я. Функциональная диагностика. М.: Медицина, 2005. 304 с.

- Groot L. C., Zock P. L. Moderate alcohol intake and mortality//Nutrition Reviews. 1998. № 56 (1). P. 25-30.

- Heart Rate Variability. Standards of measurements physiological interpretation and clinical use/Task force of the European society of Cardiology and the North American society of Pacing and Electrophysiology circulation//Heart Rate Variability. 1996. Vol. 93. P. 1043-1065.

- Keil U., Liese A., Filipiak B., Swales J. D., Grobbee D. E. Alcohol, blood pressure and hypertension//Novartis Found Symp. 1998. Vol. 216. P. 125-144.