Взаимосвязь венозной и костно-суставной патологии у пациентов с веной Джиакомини

Автор: Яровенко Г.В., Жданова А.И.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 5 (53), 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель: установить возможную взаимосвязь вены Джиакомини (Giacomini) и костно-суставной патологии нижних конечностей при хронических заболеваниях вен (ХЗВ).Материалы и методы. У 115 обследованных пациентов (из 321) нами была выявлена вена Джиакомини (92 женщины, 23 мужчины). Средний возраст мужчин составил 44,82 ± 1,62 года, женщин - 45,36 ± 3,31 года. Методом рандомизации по анатомическому признаку все пациенты были разделены на три группы. Первая группа без патологии, вторая группа пациентов имела только ХЗВ, а в третью группу вошли пациенты с ХЗВ и костно-суставной патологией. Критериями включения в группы являлись: наличие у пациентов вены Джиакомини, ХЗВ и костно-суставная патология на одной или обоих нижних конечностях. Критерии исключения: возраст пациентов менее 18 лет, наличие ХЗВ С5-С6 по классификации СЕАР, посттравматические изменения костно-суставной системы, посттромботическая трансформация вен нижних конечностей. При помощи триплексного ангиосканирования были оценены анатомические особенности строения венозной системы нижних конечностей. Изучение состояния стопы проводилось методом Фридланда.Результаты. В I группу с абсолютной нормой венозной и костно-суставной систем вошло 30 человек (26 %). Группу II составили 45 пациентов (39,22 %) с ХЗВ С0-С4 по СЕАР, а группу III - 40 человек (34,78 %), имеющих помимо венозной костно-суставную патологию. Хронические заболевания вен у пациентов II и III групп были распределены следующем образом: С0 - 25,6 %; С1 - 16,4 %; С2 - 49,4 %; С3 - 4,3 %; С4 - 4,3 % по шкале СЕАР. Среди костно-суставной патологии самую многочисленную группу составили изменения конфигурации стопы, нетравматические деформации - 32 (27,81 %) случая. Для подтверждения взаимосвязи венозной и костно-суставной патологии нами использован критерий Пирсона. Была выявлена значимая корреляция по наличию нетравматических деформаций стопы в группе пациентов с ХЗВ (критерий Пирсона 0,749642; p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Вена джиакомини, нетравматические поражения стопы, хронические заболевания вен, плоскостопие, вальгусная деформация стопы, венозная система нижних конечностей

Короткий адрес: https://sciup.org/143177356

IDR: 143177356 | УДК: 616.14:616.71/.72-06:611.174.33/.38 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2021.5.CLIN.7

Текст научной статьи Взаимосвязь венозной и костно-суставной патологии у пациентов с веной Джиакомини

УДК 616.14:616.71/.72-06:611.174.33/.38

Cite as: Yarovenko G.V., Zhdanova A.I. Interrelation of venous and osteoarticular pathology in patients with Giacomini's vein. Bulletin of the Medical Institute “REAVIZ”. Rehabilitation, Doctor and Health. 2021;5(53):59-65.

Вена Джиакомини – наиболее постоянный приток малой подкожной вены (МПВ), продолжающийся на бедро. По данным К. Джиакомини 86,3 % людей имеют данную вену в составе венозной системы нижней конечности. Более чем в 50 % случаев она связывает между собой системы МПВ и большую подкожную вену (БПВ), однако иногда впадает в глубокую венозную систему (проксимальную часть подколенной вены или поверхностную бедренную вену на разных уровнях) [1, 2].

Являясь непосредственным продолжением МПВ вена Джиакомини переходит на бедро единым стволом, но может иметь разное строение. Существует четыре варианта проксимального продолжения вены Джиакомини на бедре. В первом случае вена впадает в глубокую бедренную вену через заднюю и заднелатеральную перфо- рантную вену. Во втором – разделяется на несколько мышечных или подкожных ветвей по задней поверхности бедра. В третьем – происходит соединение вены Джиако-мини с задней веной, огибающей бедро, вливающейся в БПВ в средней трети бедра. При четвертом варианте строения вена переходит в ягодичную область единым стволом и разделяется на несколько ветвей, расположенных на различной глубине [3]. Отклонения в анатомическом строении венозной системы приводят к изменению венозного оттока от нижних конечностей. При наличии вены Джиакомини, особенно при ее дилатации или извитости, увеличивается депонирование крови, вследствие чего уменьшается венозный возврат [4, 5]. Для компенсации недогрузки сердца происходит увеличение объема циркулирующей крови (ОЦК). Значительное повышение ОЦК нормализует показатели сердечного выброса, но в вертикальном положении еще более усиливает депонирование крови в условиях нарушения вязко-эластических свойств сосудистой стенки, что способствует развитию ХЗВ. Длительный застой венозной крови способствует растяжению стенки сосуда и деформации створок клапанов. Возникающий из-за клапанной недостаточности ретроградный кровоток снижает тангенциальное напряжение венозной стенки. Однако даже в отсутствии рефлюкса венозный стаз вызывает формирование на поверхности эндотелия сосудов зон с низкой или нулевой силой сдвига, что в свою очередь приводит к структурным изменениям венозной стенки [5, 6]. Все эти факторы инициируют воспалительные реакции с участием лейкоцитов и эндотелиоцитов с последующими патологическими трансформациями в венозной стенке и клапанах.

Венозный стаз также запускает процесс дегенеративно-дистрофических изменений в костной ткани, что способствует развитию патологических состояний в костносуставной системе нижних конечностей [7]. Стойкая гипоксия и атрофические нарушения в мягких тканях вследствие венозного стаза приводят к снижению тонуса мышц, их контрактильности, падению функциональной способности конечности. Возникает взаимное отягощение течения ХЗВ и артро-генной дисфункции конечности, формируется артрогенный конгестивный синдром с развитием вторичного остеопороза, функциональных контрактур суставов [8].

Поэтому ранняя диагностика и лечение ХЗВ крайне важны для предотвращения вторичных изменений костно-суставной системы нижних конечностей, а изучение анатомического строения венозной системы в норме и при патологии дает возможность прогнозировать развитие ХЗВ и предпринимать меры по предупреждению прогрессирования дистрофических заболеваний тканей нижних конечностей, особенно в их дистальной части.

Цель: установить возможность взаимосвязи наличия вены Джиакомини и костно-суставной патологии нижних конечностей при хронических заболеваниях вен.

Материалы и методы

У 115 обследованных человек (из 321) нами была выявлена вена Джиакомини (92 женщины и 23 мужчины). Средний возраст мужчин составил 44,82 ± 1,62 года; женщин – 45,36 ± 3,31 года. Методом рандомизации по анатомическому признаку все пациенты разделены на три группы – I группа без венозной и костно-суставной патологии, II группа пациентов имела только ХЗВ, в III группу вошли пациенты с ХЗВ и костносуставными изменениями стоп. Критериями включения являлись: наличие вены Джиа-комини, ХЗВ и костно-суставная патология на одной или обоих нижних конечностях. Критерии исключения: возраст пациентов менее 18 лет, наличие ХЗВ С5-С6 по классификации СЕАР, посттравматические изменения костно-суставной системы, посттромботическая трансформация вен нижних конечностей. При помощи триплексного ангиосканирования на аппаратах «SonoAce R» и «SonoScape» (Южная Корея) сектораль- ным и линейным датчиками оценивались анатомические особенности строения венозной системы нижних конечностей. Изучение состояния стопы проводилось методом Фридланда. Для подтверждения взаимосвязи между венозной и костносуставной патологией использовался непараметрический метод, критерий согласия Пирсона χ2.

Результаты и обсуждение

В I группу нами включено 30 человек (26 %), во II группу – 45 пациентов (39,22 %) с ХЗВ С0-С4 по СЕАР, III группу составили 40 человек (34,78 %), имеющих помимо венозной и костно-суставную патологию. Хронические заболевания вен у пациентов II и III группы были представлены следующем образом: С0 – 25,6 %; С1 – 16,4 %; С2 – 49,4 %; С3- 4,3 %; С4 – 4,3 % по шкале СЕАР. Самой частой патологией, встречающейся в данных группах, явилось наличие варикозной болезни нижних конечностей – у 78 (67,8 %) человек, а недостаточность перфорантных вен выявлена у 61 (53,04 %) пациента, что является ведущим звеном в развитии варикозной болезни нижних конечностей. Ретикулярные вены встречались у 17 (14,7 %) пациентов. Несостоятельность клапанов наружной подвздошной вены (НПВ), общей бедренной вены (ОБВ) и подколенной вены (ПкВ) установлена у 10 (8,69 %), а дилатация берцовых вен у 3 (2,6 %) пациентов. Дилатация большой подкожной вены (БПВ) и малой подкожной вены (МПВ) была обнаружена у 6 (5,2 %) человек. Большая подкожная вена варьировала в диаметре и максимально соответствовала 22,3 мм, а МПВ – 17,9 мм. Рефлюкс по стволу БПВ определялся в 5 (4,3 %) случаях. При триплексном сканировании вены Джиакомини у пациентов II и III групп были обнаружены следующие изменения: дилатация – 5,2 %, варикозная трансформация – 5,2 %. Диаметр вены Джиакомини варьировал от 2,4 до 9,7 мм (4,51 ± 1,51 мм), а в 6 % наблюдений по данной вене отмечался рефлюкс.

При анализе состояния опорнодвигательной системы пациентов, имеющих вену Джиакомини, нами выявлены нетравматические деформации стоп в 32 (27,81 %) случаях. Деформации стоп были представлены смешанным плоскостопием 3 степени у 22 человек (19,13 %). Встречалось изолированное продольное плоскостопие 2 степени у 3 (2,6 %) и смешанное плоскостопие 2 степени у 4 (3,48 %) человек. Вальгусная деформация большого пальца стопы была установлена в 3 (2,6 %) случаях. У всех пациентов с ХЗВ С2 и С3 по шкале СЕАР нами обнаружены изменения костносуставной системы стопы.

Ортодоксальный рефлюкс из бассейна БПВ зачастую становится причиной варикозного расширения МПВ. Развитие парадоксального рефлюкса, который возникает в результате клапанной недостаточности, влияет на варикозную трансформацию вены Джиакомини с последующим вовлечением в процесс БПВ. При развитии ХЗВ увеличивается депонирование крови в венах нижних конечностей, что приводит к прогрессированию стаза. В опорно-двигательном аппарате нижних конечностей развиваются дистрофические изменения, происходит снижение функциональной способности конечности, что вызывает нарушение рессорной, балансировочной и толчковой функций стопы. Данные проявления значительно снижают эвакуаторную эффективность мышечно-венозной помпы и отягощают ХЗВ. Формируется артрогенный конгестивный синдром, который приводит к вторичным атрофическим и дистрофическим изменениям мышц голени, участвующих в обеспечении физиологического положения стопы.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что у пациентов с веной Джиа-комини, как правило, определяется нарушение венозного оттока с развитием ХЗВ. При прогрессировании данного состояния возникают обменно-дистрофические изменения костно-суставной системы, что приводит к нетравматическим костно-суставным деформациям стопы.

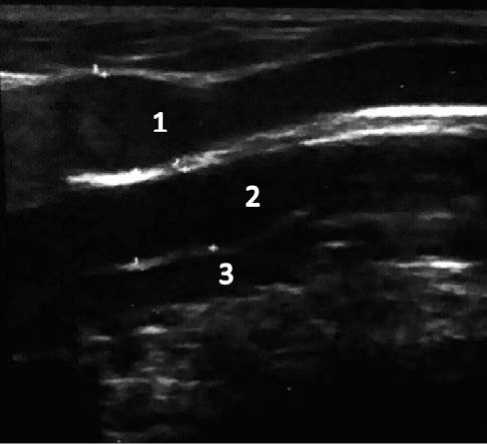

Рисунок 1. Пациентка Г. 53 лет. Ультрасонограмма подколенной области справа: 1 – вена Джиакомини (d = 11,89 mm); 2 – подколенная вена (d = 10,06 mm); 3 – подколенная артерия (d = 5,39 mm)

Figure 1. Patient G. 53 years old. Right popliteal ultrasound: 1 – vein of Giacomini (d = 11,89 mm); 2 – popliteal vein (d = 10,06 mm); 3 – popliteal artery (d = 5,39 mm)

Рисунок 2. Пациентка Г. 53 лет. Диагноз: варикозная болезнь нижних конечностей, стадия декомпенсации, неосложненная форма С3S. Смешанное плоскостопие 3 ст. Hallus valgus bilateralis

Figure. 2. Patient G. 53 years old. Diagnosis: Varicose veins of the lower extremities, stage of decompensation, uncomplicated form of C3S. Mixed flat feet 3 degrees. Hallus valgus bilateralis

При возникновении рефлюкса по вене Джиакомини наиболее усугубляется ХЗВ, что проявляется наличием выраженной варикозной трансформацией подкожных вен нижней конечности. Для подтверждения взаимосвязи между наличием вены Джиа-комини с костно-суставной патологией был проведен ранговый корреляционный анализ

Пирсона, что выявило значимую корреляцию по наличию нетравматических деформаций стоп у пациентов с ХЗВ (критерий Пирсона 0,749642; p < 0,22). Также нами проведен непараметрический корреляционный анализ взаимосвязи между возрастом пациентов, изменениями венозной и костносуставной системы нижних конечностей (критерий Пирсона составил 0,7677696; p < 0,22). В результате полученных данных установлен значимый критерий, что подтверждает зависимость развития нетравматических изменений стопы и ХЗВ у пациентов с веной Джиакомини с возрастом.

Заключение

Наличие измененной вены Джиакомини приводит к усугублению нарушения венозного оттока от нижних конечностей, что в свою очередь увеличивает вероятность прогрессирования венозной патологии у таких пациентов. Заболевания венозной системы способствуют дистрофическим изменениям в тканях и, как следствие, оказывают воздействие на развитие костносуставной патологии, что чаще встречается при ХЗВ С2-С4 по шкале СЕАР. Данный факт подтверждает возможность развития нетравматических поражений стопы только при гемодинамически значимых ХЗВ.

Список литературы Взаимосвязь венозной и костно-суставной патологии у пациентов с веной Джиакомини

- Semenyago S.A., ZHdanovich V.N. Anatomicheskie osobennosti venoznogo rusla goleni (obzor literatury). Problemy zdorov'ya i ekologii. 2014;3(41):53-56. (in Russ).

- Moore K.L., Dalley A.F., Agur A.M.R. Clinically Oriented Anatomy. - Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins, 2010. - 1134 p.

- Kotel'nikov G.P., Katorkin S.E., Korymasov E.A. Kliniko-patogeneticheskaya koncepciya diagnostiki i kompleksnogo lecheniya pacientov s sochetannoj patologiej venoznoj i oporno-dvigatel'noj sistem nizhnih konechnostej. Novosti hirurgii. 2018;26(6):677-688. (in Russ). DOI: 10.18484/2305-0047.2018.6.677

- SHajdakov E.V., Rosuhovskij D.A., Grigoryan A.G., Bulatov V.L., Ilyuhin E.A. Antegradnyj diastoliche-skij tok krovi i klassicheskij reflyuks pri varikoznom rasshirenii mezhsafennoj veny. Angiologiya i sosudistaya hirurgiya. 2016;22(2):101-109. (in Russ).

- YArovenko G.V., Katorkin S.E., Myshencev P.N. Vzaimosvyaz' anatomicheskih osobennostej stroeniya magistral'nyh ven s klinicheskimi proyavleniyami patologii venoznoj i kostno-sustavnoj sistem nizhnih konechnostej. Vestnik eksperimental'noj i klinicheskoj hirurgii. 2016;9(4):270-274. (in Russ). URL: https://vestniksurgery.com/index.php/journal/issue/view/36

- Chaurasia B.D. Human Anatomy: Regional and Applied. - New Delhi: CBS Publishers and Distributors, 2003;2(Lower Limb and Abdomen):374.

- Anbumani T.L., Anthony Ammal S. and Thamarai Selvi A. An anatomical stady on the variations of short saphenous vein and its termination. International. Journal of Experimental and Clinical Anatomy. 2011;5(S):138.

- Gavezzi A., Labropoulos N., Partsch H. et al. Dupleksnoe skanirovanie pri hronicheskoj venoznoj nedostatochnosti nizhnih konechnostej. Soglasitel'nyj dokument mezhdunarodnogo soyuza flebologov. CHast' II. Anatomiya. Flebologiya. 2008;2(1):71-76. (in Russ).