Взаимосвязь врожденного вывиха надколенника с общими диспластическими изменениями в опорно-двигательной системе

Автор: Буравцов П.П., Сизова Т.В., Сайфутдинов М.С.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2007 года.

Бесплатный доступ

На примере сопоставления клинического и физиологического анализа пациентов, лечившихся с вывихом надколенника в клинике РНЦ «ВТО», и данных литературы сформулировано представление о связи данной патологии с общим диспластичесим процессом в опорно-двигательной системе, диагностическим маркером которого врождённый вывих надколенника становится при отсутствии других его внешних проявлений.

Вывих надколенника, врожденные заболевания опорно-двигательной системы, уровень привычной двигательной активности, дисплазия соединительной ткани

Короткий адрес: https://sciup.org/142120997

IDR: 142120997

Текст научной статьи Взаимосвязь врожденного вывиха надколенника с общими диспластическими изменениями в опорно-двигательной системе

Наши наблюдения и данные литературы [1-7] свидетельствуют о том, что разнообразная ортопедическая патология в ряде случаев может сопровождаться вывихом надколенника. Невозможно перечислить все публикации по этому вопросу, но и приведенных источников достаточно, чтобы с большой долей вероятности рассматривать вывих надколенника как проявление диспластического процесса опорно-двигательной системы.

В связи с вышесказанным, целью данной работы был предварительный анализ результатов клинических и физиологических обследований пациентов с врожденным вывихом надколенника в контексте гипотезы о связи данной патологии с общими диспластическими изменениями в опорно-двигательной системе.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Работа основана на анализе результатов обследования 35 пациентов, лечившихся в клинике РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова с 1970 по 2004 год с врожденным вывихом 40 надколенников. Возраст пациентов – от 6 до 44 лет. У всех больных был латеральный вывих надколенника. Степень тяжести вывиха определяли по М.В. Волкову (1968) [8]. В 14 наблюдениях вывих был легкой степени, в 12 – средней и в 14 – тяжелой. Первые проявления рассматриваемой патологии наблюдали в возрасте 5-14 лет. Сила мышц определялась в баллах по О.В. Марксу (1978) [9].

Биоэлектрическую активность m. rectus femoris, m. tibialis anterior, m. gastrocnemius lateralis поражённой и контралатеральной нижних конечностей по общепринятой методике [10] при максимальном произвольном напряжении (ЭМГ) и при супрамаксимальном электрическом раздражении соответствующих нервов (М-ответы) получали и регистрировали с помощью цифровой ЭМГ-системы «Disa-1500» (Dantec, Дания). Измеряли амплитуду («peak to peak») произвольной (АЭМГ) и вызванной (АМО) биоэлектрической активности. С помощью программных возможностей Microsoft Excel-2000 рассчитывались средние значения (М), среднее квадратичное отклонение (σ) и коэффициенты вариации (KV%) параметров [11], цереброспинальные индексы (ЦСИ) как отношение амплитуды произвольной ЭМГ к амплитуде М-ответа, характеризующие меру работы пирамидной системы управления произвольным движением [12]:

KV =

с *100

M

(1), ЦСИ = А ЭМГ * 100 (2).

АМО

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Вывих надколенника легкой степени наблюдался при сгибательной контрактуре коленного сустава 170° и 150° и рекурвации 10° (два наблюдения), при атрофии мягких тканей бедра 2 сантиметра (шесть наблюдений), при плосковальгусной деформации стоп первой степени (пять наблюдений). В этой группе больных мышечная сила разгибателя коленного сустава была в шести случаях 5 баллов, в пяти случаях – 4 балла и в трех случаях – 3 балла. Снижение амплитуды биоэлектрической активности мышц бедра на стороне поражения для супрамакси-мального М-ответа составило 0-44,4 %, а для ЭМГ при максимальном произвольном напряжении – 0-42,9 % по сравнению с уровнем контралатеральной конечности.

Вывих надколенника средней и тяжелой степени был диагностирован при укорочении бедра от 4 до 13 сантиметров (девять наблюдений) и укорочении голени на 2-5 сантиметров (пять наблюдений), у пациентов с задним и наружным ротационным подвывихом (семь наблюдений) и вальгусной деформацией 165°-150° коленного сустава (шесть наблюдений), при эквинусной деформации 100-160° (шесть наблюдений) и плосковальгусной деформации стопы первой-второй степени (одиннадцать наблюдений). Кроме того, у всех больных данной группы имелась атрофия мягких тканей бедра на 15 сантиметров и дефицит активного разгибания коленного сустава 10-90 ° . В четырёх случаях был отмечен сколиоз первой степени.

По данным рентгенометрии, в зависимости от степени тяжести вывиха величина угла ложа надколенника колебалась от 165 ° до 140 ° , в среднем - 151±8,64°. Сила четырехглавой мышцы у больных с вывихом средней и тяжелой степени была снижена до 3-4 баллов, а у пяти пациентов - до 2 баллов. Снижение амплитуды

М-ответа мышц бедра на стороне поражения составило 0-87,6 %, а для ЭМГ при максимальном произвольном напряжении – 0-84,0 % по сравнению с уровнем контралатеральной конечности.

Ранее проведённые нами исследования [13, 14] показали, что уровень снижения параметров биоэлектрической активности мышц нижних конечностей на стороне поражения, относительно контралатеральной, соответствовал степени выраженности ортопедических нарушений. Тем не менее, только гиподинамии и гипокинезии, возникающих как следствие механического ограничения двигательной активности, недостаточно для интерпретации снижения функции мышц, о чём свидетельствует большая вариативность электрофизиологических параметров биоэлектрической активности даже при одинаковой степени вывиха надколенника.

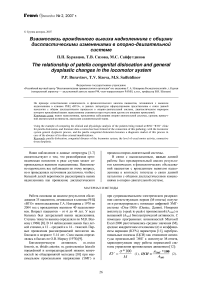

На рисунке видно (рис. 1), что вариативность ЭМГ-параметров мышц больной конечности, как правило, больше, чем на контралатеральной. Причём значения коэффициентов вариации для анализируемой выборки в большинстве случаев запредельно высоки.

Таким образом, дефицит подвижности только отчасти можно объяснить механическим ограничением функции конечности. Очевидно, что существенный вклад в него вносят разные уровни привычной двигательной активности пациентов, попавших в выборку. Под привычной физической активностью подразумевается уровень и характер потребления энергии в процессе обычной жизнедеятельности, включая работу и отдых [15]. Её суточное значение остаётся постоянным при длительном измерении, что позволяет предположить генетическую запрограммированность данного признака [16].

| 71 Оперированная сторона | | Контралатеральная сторона

Рис. 1. Коэффициенты вариации (KV) амплитуды М-ответа, пЭМГ и ЦСИ m. rectus femoris (A), m. tibialis anterior (B) и m. gastrocnemius lateralis (C)

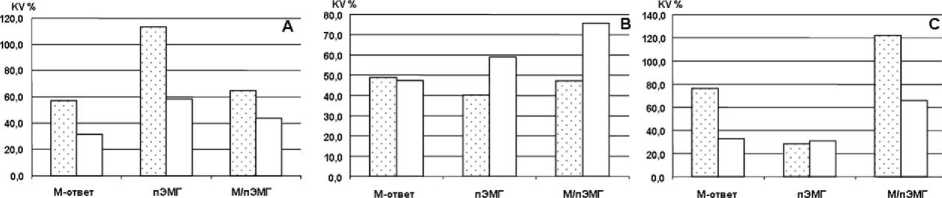

Закономерная связь режима двигательной активности и характера адаптивных перестроек организма [17] предполагает перенастройку баланса энергопроизводства и энергозатрат в условиях патологии (рис. 2). Вызванное интоксикацией и повышением общей интерорецептив-ной (в том числе и ноцицептивной) активности ухудшение общего самочувствия ограничивает деятельность моторной системы. При этом высвободившаяся энергия отвлекается на другие нужды (синтез белка, повышенную теплопродукцию и т.д.). Для ортопедической патологии характерно появление механического ограничения двигательной активности, не позволяющее «переключить энергетический поток в другое (например, метаболическое) русло». Поскольку потребность в движении, т.е. энергопродукция, как отмечалось выше, генетически обусловлена, её излишек, усугубляющийся при врождённой ортопедической патологии с возрастом, порождает напряжение в высших отделах вегетативной нервной системы и неспецифических регуляторных отделах ЦНС. Клиническими проявлениями такого напряжения могут быть вегетососудистая дистония и изменения ряда психологических показателей, которые нередко отмечаются у больных с ортопедической патологией, особенно врождённого генеза [18].

С одной стороны, от степени удовлетворения потребности в движении зависит состояние здоровья, физическое и общее развитие индивида [19]. С другой стороны, здоровье больного с врождённой ортопедической патологией как интегративный показатель, характеризующий его адаптивные возможности, во многом определяется состоянием соединительной ткани, поскольку она играет важную роль в формировании опорно-двигательного аппарата [20, 21] и трофическом обеспечении отдельных его элементов [22]. Поэтому вариации в строении соединительной ткани могут стать причиной пониженной прочности и отклонений в структуре костей, суставов, связок и мышц. Она является важным элементом, образующим оболочки подавляющего большинства интеро- и проприоре-цепторов, поэтому характер и интенсивность их активности при системных нарушениях структурно-функциональных свойств соединительной ткани должны отличаться от соматосенсорной афферентации здоровых людей. Изменённый таким образом поток сенсорных импульсов интегрируется высшими отделами ЦНС в виде так называемых «тёмных ощущений» [23], влияющих на функцию системы организации и управления движениями, высших вегетативных центров и порождающих на психическом уровне чувство неуверенности, общего дискомфорта и т.п. [24, 25] (рис. 2).

Это позволяет сформулировать гипотетические представления о характере связей между ортопедической патологией и уровнем привычной двигательной активности больного (его потребностью в движении), схематически представленные на блок-схеме (рис. 2). Из вышесказанного следует, что наличие врождённого вывиха надколенника, даже лёгкой степени и при отсутствии другой ортопедической патологии, является проявлением диспластических изменений опорно-двигательной системы в целом. С учетом изложенного, мы считаем, что подход к лечению этих пациентов должен быть комплексным.

Рис. 2. Цикл перенастройки энергетического баланса организма в условиях патологии