Взгляды военно-политического руководства США на защиту критически важных объектов от угроз кибернетического воздействия

Автор: Копылов А.В., Болгов Н.В., Лихоносов А.Г.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Политика

Статья в выпуске: 9, 2024 года.

Бесплатный доступ

В исследовании рассматриваются потенциальные угрозы кибернетического воздействия на критически важные объекты США, обеспечивающие деятельность вооруженных сил, и меры американской администрации по их выявлению и нейтрализации. По результатам анализа сделаны выводы, что деструктивное влияние на критическую инфраструктуру подрывает военный потенциал государства и боеспособность вооруженных сил. Многосферный и трансграничный характер угроз объективно обусловливает необходимость поиска путей предотвращения и устранения таких угроз, а также развития межведомственного и международного сотрудничества в борьбе с киберугрозами. Это требует от государственных и военных руководителей знаний не только в области военной безопасности, но и в сфере кибербезопасности страны. Значительные межотраслевые риски связаны с энергетической инфраструктурой, подачей газа производителям электроэнергии. Наиболее уязвимыми объектами инфраструктуры являются энергетические системы, которые используются для обеспечения электроэнергией военных баз и других объектов вооруженных сил США, находящихся за рубежом. Важным направлением обеспечения кибернетической безопасности энергетической инфраструктуры является регулирование цепочки поставок продукции информационных технологий. Знание слабых сторон в системе обеспечения кибернетической безопасности оборонной инфраструктуры США может быть использовано при уточнении перечня критически важных объектов вероятного противника, планировании и проведении информационных операций Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации.

Критическая инфраструктура, энергетическая инфраструктура, кибернетическая безопасность, угрозы и риски, кибернетическое воздействие, защита от кибернетического воздействия

Короткий адрес: https://sciup.org/149146433

IDR: 149146433 | УДК: 323.39 | DOI: 10.24158/pep.2024.9.3

Текст научной статьи Взгляды военно-политического руководства США на защиту критически важных объектов от угроз кибернетического воздействия

Введение . Современная геополитическая обстановка в мире характеризуется возрастанием числа и интенсивности кибернетических угроз, направленных на функционирование объектов и систем критической инфраструктуры государств. Это обусловлено бурным развитием информационно-коммуникационных технологий, автоматизацией процессов управления стратегически важными объектами на основе технологий искусственного интеллекта, превращением кибернетического пространства в сферу информационного и военного противоборства, распространением в мире киберпреступности и кибертерроризма.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации отмечается, что вооруженные силы враждебных нам государств отрабатывают действия по выведению из строя объектов критической информационной инфраструктуры России1.

В этих условиях становится актуальным исследование проблем защиты критически важных объектов от угрозы кибернетического воздействия. Недостаточная проработанность в политической науке теоретических положений в разрешении научной проблемы обеспечения кибербезопасности обусловлена многими факторами, в основе которых лежит нечеткое разделение сфер деятельности и несогласованность задач (Томилов, Грицкевич, 2018; Гаськова, Массель, 2019; Хрусталёв, Костю-рин, 2019). В этой связи несомненный научный интерес представляет исследование зарубежного опыта решения данной проблемы.

Цель исследования – провести анализ взглядов военно-политического руководства США на защиту критически важных объектов от угроз кибернетического воздействия в интересах обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Задачи исследования:

-

– определить проблему обеспечения защиты критически важных объектов от угрозы кибернетического воздействия;

-

– исследовать подходы США к оценке и нейтрализации кибернетических угроз критической инфраструктуре оборонного значения;

-

– выявить сильные и слабые стороны в системе обеспечения кибернетической безопасности жизненно важной инфраструктуры США.

Новизна исследования состоит в уточнении понятийного аппарата, выявлении сильных и слабых систем защиты объектов критической инфраструктуры США, определении практической значимости применения зарубежного опыта в России.

Современная военно-политическая обстановка требует выработки комплекса мер по обеспечению кибербезопасности Российского государства, соответствующих уровню угроз в условиях проведения специальной военной операции на Украине.

Методологической основой исследования стали общенаучные методы: системный анализ, сравнительный политологический анализ, контент-анализ и др. При исследовании проблемы в качестве теоретической основы были использованы труды российских и американских ученых, а также нормативные правовые документы по кибербезопасности США.

Результаты исследования. В последние годы военно-политическое руководство США уделяет повышенное внимание вопросам защиты объектов критической инфраструктуры, о чем свидетельствует принятие целого ряда новых руководящих документов, таких как Стратегия национальной кибербезопасности США2, Стратегия министерства обороны США по ведению операций в киберпространстве3, Меморандум о национальной безопасности, касающийся безопасности и жизнестойкости критически важной инфраструктуры4, Стратегическое руководство и национальные приоритеты для безопасности и устойчивости критически важной инфраструктуры США на 2024–2025 гг.1 и другие.

Последствия кибернетических угроз осознают и простые американцы. Согласно результатам опроса института Гэллапа, опубликованным в июне 2023 г., 84 % респондентов оценили кибертерроризм как наиболее серьезную угрозу среди 10 других опасностей, включая международный терроризм, глобальное потепление, конфликт между Россией и Украиной и ядерную программу Ирана2.

Исследование любого процесса и явления предполагает уточнение понятий. В международном праве не закреплено общепринятое определение критически важной инфраструктуры, в то же время в словаре американского Национального института стандартов и технологий содержится пять определений данного понятия (Карасёв, Стефанович, 2022). В официальных документах американской администрации под критической инфраструктурой понимаются системы и активы, физические или виртуальные, настолько жизненно важные для США, что вывод из строя или уничтожение таких систем и активов может привести к их гибели, окажет пагубное воздействие на национальную безопасность, национальную экономическую безопасность, национальное общественное здравоохранение или безопасность, или любое сочетание этих факторов3.

Кибернетическое воздействие (атака) – это враждебный акт с использованием компьютерных или связанных с ними сетей или систем, направленный на нарушение работы и/или уничтожение критически важных киберсистем, активов или функций противника4.

В США создана достаточно стройная система обеспечения безопасности критической инфраструктуры, национальным координатором которой является Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры.

Согласно Директиве президента США № 21 от 12 февраля 2013 г., объекты критически важной инфраструктуры разделены на 16 секторов: химическая промышленность, торговые предприятия, системы связи, важнейшие производственные предприятия, плотины, оборонно-промышленная база, службы спасения, энергетика, финансовые услуги, производство продовольствия и сельское хозяйство, государственные учреждения, здравоохранение и охрана общественного здоровья, предприятия информационных технологий, ядерные реакторы, материалы и отходы, транспортные системы, системы водоснабжения и канализации5. В этом же документе определены функции и обязанности министерств и ведомств по кибернетической защите объектов инфраструктуры.

Особую часть критической инфраструктуры составляют объекты, обеспечивающие развертывание и применение вооруженных сил США. Региональные и функциональные командования вооруженных сил США сталкиваются с серьезной асимметричной проблемой защиты инфраструктурных объектов при реализации оперативных планов. Нарушение или разрушение объектов инфраструктуры представляет вероятным противникам США благоприятные условия для того, чтобы помешать развертыванию и применению группировок американских войск (сил) и в конечном итоге снизить их боеспособность.

Еще в 2012 г. Министерство обороны США опубликовало Стратегию обеспечения миссии6, в которой предусматривались долгосрочные меры по защите оборонной инфраструктуры на основе целостного и комплексного подходов. Это позволило повысить киберустойчивость объектов инфраструктуры, наладить партнерские отношения с владельцами и операторами инфраструктуры частного сектора.

В США проводятся учения, в ходе которых оценивается, как сбои в инфраструктуре могут повлиять на переброску войск (сил), материально-техническое обеспечение и другие части оперативных планов. Министерство обороны США стремится сделать кибербезопасность ключевым аспектом обеспечения миссии и усилить акцент на управлении рисками, вызванными длительными перебоями в электроснабжении. При этом подчеркивается необходимость учитывать, что вероятным противником будут поражены энергетические системы как кибернетическими, так и физическими атаками, чтобы нарушить работу нескольких секторов одновременно и вызвать каскадные отключения электричества.

В ноябре 2016 г. вышла директива министерства обороны США DOD 3020.40 «Обеспечение миссии»1, которая была призвана устранить недостатки стратегии 2012 г., интегрировать вопросы кибербезопасности в сферу обеспечения миссии, определить приоритеты в этой области, укрепить механизмы управления и координации по этим вопросам в самом министерстве обороны страны.

Исходным пунктом в решении поставленных задач является прогнозирование и оценка кибернетических угроз. Для этого в США планируется более широкое использование возможностей киберразведки и нанесения превентивных киберударов2.

Наиболее острая проблема обеспечения миссии вооруженных сил США связана с риском кибератак на электросети, транспортные системы и другую гражданскую инфраструктуру, от которой зависят военные операции. Кроме того, злоумышленники могут объединить кибератаки с целевыми кинетическими ударами и информационно-психологическими операциями, чтобы помешать восстановлению объектов электроэнергии и других критически важных для обороны объектов (Антюшин, 2004).

Бывший директор Национальной разведки США Дэн Коутс предупреждает, что «сегодня цифровая инфраструктура, которая обслуживает страну, буквально находится под угрозой»3. Американская администрация заявляет, что Россия и другие государства проводят все более изощренные операции по созданию новых кибернетических угроз как для коммерческих, так и для государственных систем, в том числе электрических систем министерства обороны. Эти операции позволяют поддерживать скрытое присутствие программных закладок в инфраструктурных сетях, внедрять в них вредоносные программы, предназначенные для нарушения работы энергосистемы, и проводить другие действия в целях подготовки к кибернетическим атакам на ключевые компоненты системы безопасности.

Уже в мирное время готовится поле битвы, чтобы создавать массовые отключения электроэнергии и другие прерывания работы инфраструктурных объектов в любой момент, когда это потребуется. Построение эффективной национальной системы кибербезопасности требует наличия достаточного количества высококвалифицированных IT-специалистов. Интенсификация процессов в области интеллектуальной эмиграции генерирует комплекс угроз для интерактивного пространства страны (Новосельский и др., 2023).

Американские эксперты считают, что в случае конфликта с участием США оппоненты будут воздействовать, прежде всего, на электрические сети. Кибератаки на электрические сети на Украине в 2015 и 2016 гг., а также в Венесуэле в 2019 г. продемонстрировали ключевые векторы угроз, которые могут быть применены против объектов США. На Украине в 2015 г. неизвестные люди захватили операционные системы энергоснабжения, чтобы отключить подстанции, что привело к кратким, но обширным отключениям электроэнергии, лишению электричества минимум 80 тыс. че-ловек4. Взломщики использовали собственные протоколы системы управления инцидентами, блокировали или искажали данные о ситуационной осведомленности, что делало электрическую сеть чрезвычайно подверженной каскадным сбоям. Вредоносное программное обеспечение было необычайно трудно обнаружить.

Приведенный выше анализ киберугроз может использоваться для того, чтобы предотвратить серьезные перебои в работе электросетей. Наибольшую обеспокоенность вызывает вероятность того, что злоумышленники могут нарушить функционирование рабочих станций оператора или использовать собственные протоколы связи с системами управления инцидентами для преднамеренного неправильного использования компонентов сети (Дернова, 2022; Брутова, Буторина, Ма-лыхина, 2023). Взломщики также могут значительно усилить эффект кибернетических сбоев в подаче электроэнергии, на месте отключив системы защиты целостности электросети путем искажения или воспрещения доступа к оценке ее состояния, перегрузки, уничтожения критических компонентов или систем. В будущем использование искусственного интеллекта для кибератак может привести к еще большему ущербу (Малявкина, Максимкин, 2024; Шавыркин, 2019).

В Пентагоне считают, что наличие киберугроз для электросетей и зависящей от электричества инфраструктуры имеет далеко идущие последствия для выполнения программ обеспечения миссии вооруженных сил. Учитывая зависимость развертывания и применения вооруженных сил от гражданских портов, транспортных средств и другой инфраструктуры, ускорение восстановления энергоснабжения будет иметь первостепенное значение. Проблема зависимости военных объектов от частной инфраструктуры не нова и требует системного исследования. Одним из наиболее важных направлений обеспечения энергобезопасности является повышение способности военных объектов и учреждений выполнять основные задачи вооруженных сил, используя аварийное питание (Баранов, Болгов, 2020).

Все больше военных объектов переходят на автономные системы электроснабжения, но при этом может быть затруднено пополнение запасов топлива. Кроме того, многие военные объекты полагаются на энергозависимую инфраструктуру, находящуюся за пределами их границ и вне зоны действия их систем аварийного энергоснабжения, поэтому отключение электроснабжения может иметь катастрофические последствия для национальной безопасности и обороны Соединенных Штатов Америки.

Так, 16 апреля 2013 г. был произведен обстрел электрической подстанции Меткалф (Metcalf) в Сан-Хосе, штат Калифорния1. Неизвестные злоумышленники в ночное время открыли огонь из стрелкового оружия по территории объекта и скрылись за несколько минут до приезда полиции. В результате обстрела были повреждены 17 трансформаторов и 6 автоматических выключателей, экономический ущерб составил более 15 млн долларов, на ликвидацию последствий ушло около месяца. Организаторы и исполнители остались невыясненными. После этого инцидента ведущие электроэнергетические компании США стали больше беспокоиться о разрушительном потенциале кинетических атак на сетевую инфраструктуру. Вместе с тем американские специалисты считают, что вероятный противник столкнется с большими рисками при проведении физических, а не кибернетических атак. Кибератаки, в отличие от обычного взрыва трансформаторов, менее заметны и более трудны для обнаружения, но при этом наносят значительный ущерб.

Серьезную угрозу для инфраструктурных объектов представляет использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), особенно если они оснащены импровизированными устройствами электромагнитных помех или другими видами оружия. Даже относительно простые БПЛА могут преодолеть традиционные физические средства защиты, ориентированные на сдерживание или остановку вооруженных атакующих групп. В 2020 г. впервые была предпринята попытка нарушить работу энергосистемы с помощью БПЛА, когда DJI Mavic 2 приблизился к подстанции в Пенсильвании с намерением нарушить работу, вызвав короткое замыкание (Borders, Carbaugh, 2023). БПЛА большой дальности также могут создавать особые проблемы для объектов за рубежом, вокруг которых Соединенные Штаты Америки не контролируют воздушное пространство.

Однако еще большее беспокойство у США вызывает угроза нанесения комбинированных кибернетических атак. Именно поэтому в стране регулярно проводятся семинары и учения по кибербезопасности. Один из таких примеров – Североамериканские учения по проверке надежности поставок электричества в корпоративных электросетях GridEx и других объектах критически важной электрической инфраструктуры. Еще одним потенциально катастрофическим вектором кибератак является воздействие электромагнитным импульсом (ЭМИ). Электроэнергетика США и другие федеральные ведомства усиливают готовность к таким атакам. В течение десятилетий министерство обороны США принимало меры для обеспечения живучести ключевых систем связи и иных средств защиты от угроз ЭМИ.

Другим фактором возрастания кибернетических угроз объектам энергетической инфраструктуры США является ее межотраслевая зависимость. Важнейшие инфраструктурные секторы (отрасли) страны становятся все более взаимозависимыми. Эти зависимости создают новые риски сбоя инфраструктуры и предоставляют значительные возможности для усиления воздействия кибернетических атак на электросети и другие системы, необходимые для обеспечения миссии вооруженных сил. Наиболее серьезны межотраслевые риски, связанные с подачей газа к производителям электроэнергии, а также с системами связи и другими тесно связанными секторами инфраструктуры. Министерство обороны США планирует проводить многоотраслевые анализы рисков и вырабатывать меры по их снижению.

Отдельным направлением обеспечения кибернетической безопасности является защита оборонной инфраструктуры США за рубежом. Многие оперативные командования, особенно региональные, для выполнения оперативных планов нуждаются в поддержке и обеспечении со стороны военных баз за пределами континентальной части США. Основные базы США в Европе, на

Дальнем Востоке и в других регионах зависят от тех же услуг инфраструктуры, что и объекты, расположенные на континентальной части Соединенных Штатов Америки, в частности, от электросетей принимающей страны.

Иностранная инфраструктура, от которой зависят американские военные объекты за рубежом, еще в большей степени уязвима для кибернетических и кинетических угроз, чем инфраструктура на территории США. Американские эксперты считают, что на территории Японии усиливаются киберугрозы со стороны Китая, Северной Кореи и других потенциальных противников. Такая же проблема существует для американских баз, расположенных в Европе. По мнению американских экспертов, особую угрозу для выполнения задач вооруженных сил представляет зависимость выработки электроэнергии от поставляемого в Европу российского природного газа (Мусса, 2024).

Отдельным направлением обеспечения кибернетической безопасности инфраструктуры США является регулирование цепочки поставок продукции информационных технологий. Военно-политическое руководство США опасается, что на территорию страны будут поступать средства вычислительной техники, телекоммуникационное оборудование и программное обеспечение, средства защиты информации с недекларированными функциями и уязвимостями, которые могут быть использованы для подготовки и проведения кибератак на объекты инфраструктуры, обеспечивающей применение вооруженных сил. Например, 70 % полупроводников производится в странах Восточной Азии, и они могут быть использованы для внедрения закладок (Карасёв, Стефанович, 2022). Нейтрализация такой угрозы предполагает тесное сотрудничество министерства обороны США с другими министерствами и ведомствами. Для регулирования цепочки поставок вычислительной техники и программного обеспечения принимаются конкретные меры. Заместитель министра обороны CШA по вопросам приобретения и поддержки Эллен Лорд недавно отменила, что Пентагон в тесном сотрудничестве с разведывательным сообществом составил список программного обеспечения для защиты от угроз со стороны российских и китайских поставщиков под названием «не покупать»1.

Одной из слабых сторон в системе защиты инфраструктуры США является недостаточный уровень обмена информацией о киберугрозах между федеральными агентствами, владельцами и операторами критически важной инфраструктуры. В докладе Счетной палаты США Конгрессу, подготовленном в сентябре 2023 г., отмечается, что федеральные агентства не в полной мере используют рекомендованные способы обмена информацией, о чем свидетельствуют данные, представленные в таблице 1.

Таблица 1 ‒ Количество способов, используемых 14 федеральными агентствами США для обмена информацией о киберугрозах

Table 1 ‒ The Number of Methods Used by 14 US Federal Agencies to Exchange Information about Cyber Threats

|

Службы кибербезопасности и правоохранительных органов |

||

|

Брифинги по киберугрозам ‒ 14 |

Информационные продукты об угрозах ‒ 14 |

Службы оповещения об инцидентах ‒ 7 |

|

Системы обнаружения вторжений/ системы предотвращения вторжений ‒ 3 |

Анализ вредоносной активности ‒ 2 |

Службы реагирования на инциденты ‒ 2 |

|

Платформы для обмена информацией о показателях угроз ‒ 1 |

Каталог эксплуатируемых уязвимостей ‒ 1 |

|

|

Среды совместного использования |

||

|

Системы обмена информацией и анализа ‒ 9 |

Рабочие группы и советы ‒ 6 |

Федеральные центры сотрудничества по кибербезопасности ‒ 3 |

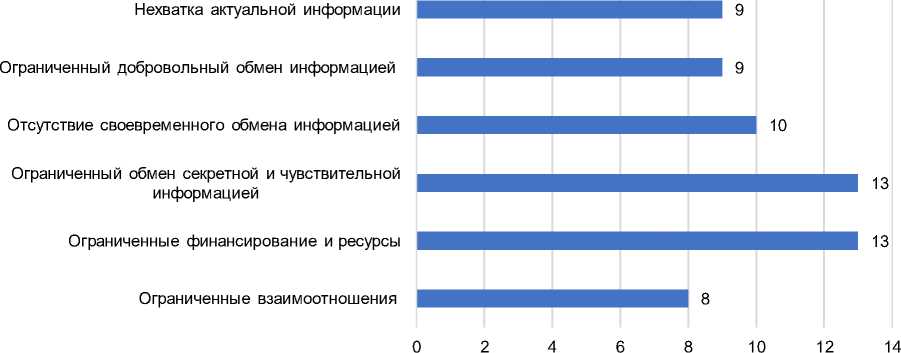

Кроме того, в докладе были выделены шесть проблем, связанных с обменом информацией о киберугрозах, которые были отмечены тринадцатью федеральными агентствами и нефедеральными организациями2 (рис. 1).

Выводы . Таким образом, военно-политическое руководство США осознаёт угрозы и риски кибернетических атак против объектов инфраструктуры, от которых зависит выполнение стратегических планов развертывания и применения вооруженных сил. С целью их предотвращения и нейтрализации в Соединенных Штатах Америки создана общенациональная система защиты критической инфраструктуры.

Количество федеральных и нефедеральных организаций

Рисунок 1 ‒ Проблемы обмена информацией о киберугрозах, выявленные федеральными агентствами и нефедеральными организациями

Figure 1 ‒ Problems of Information Exchange on Cyber Threats Identified by Federal Agencies and Non-Federal Organizations

Сильными сторонами этой системы является комплексный подход к обеспечению кибербезопасности, четкое распределение функций и ответственности между министерствами, ведомствами и частным сектором, закрепленное в нормативных правовых документах, систематическое прогнозирование и оценка киберугроз, регулярное проведение научных мероприятий и учений по кибербезопасности объектов инфраструктуры, установление контроля за поставками продукции информационных технологий.

К слабым сторонам следует отнести наличие проблем в области межведомственного обмена информацией о киберугрозах, серьезные кибернетические уязвимости систем электроснабжения инфраструктурных объектов, зависимость вооруженных сил США, находящихся за рубежом, от кибернетической безопасности инфраструктуры принимающей стороны.

Заключение . Американский опыт по обеспечению безопасности и киберустойчивости национальной инфраструктуры после критического осмысления может быть использован для планирования и выполнения мероприятий обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Знание сильных и слабых сторон в системе обеспечения кибернетической безопасности американских инфраструктурных объектов необходимо учитывать при уточнении перечня критически важных объектов вероятного противника, планировании и проведении информационных операций Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации.

Список литературы Взгляды военно-политического руководства США на защиту критически важных объектов от угроз кибернетического воздействия

- Анализ и последствия интеллектуальной эмиграции для экономики страны в условиях кризиса / С.О. Новосельский [и др.] // Евразийский Союз: вопросы международных отношений. 2023. Т. 12, № 6 (52). С. 680‒692. https://doi.org/10.35775/PSI.2023.52.6.014.

- Антюшин С.С. Военная безопасность как фактор стабильности российского общества (социально-философская концепция): монография. М., 2004. 86 с.

- Баранов В.П., Болгов Н.В. Противодействие угрозам военной безопасности на современном этапе развития России // Вестник Академии военных наук. 2020. № 2. С. 25‒29.

- Брутова М.А., Буторина А.Н., Малыхина Е.В. Анализ киберрисков и киберугроз как путь усиления безопасности несовершеннолетних в информационном мире // Перспективы науки. 2023. № 3 (162). С. 133‒136.

- Гаськова Д.А., Массель А.Г. Технология анализа киберугроз и оценка рисков нарушения кибербезопасности критической инфраструктуры // Вопросы кибербезопасности. 2019. № 2 (30). С. 42‒49. https://doi.org/10.21681/2311-3456-2019-2-42-49.

- Дернова О.А. Анализ структуры киберугроз в современном информационном пространстве // STUDIUM JUVENIS: межвузовский сборник трудов молодых ученых. Челябинск, 2022. С. 233‒237.

- Карасёв П.А., Стефанович Д.В. Кибербезопасность критически важной инфраструктуры: новые вызовы // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20, № 6. С. 147‒164. https://doi.org/10.31278/1810-6439-2022-20-6-147-164.

- Малявкина Л.И., Максимкин А.А. Кибербезопасность в России и мире: анализ ключевых киберугроз 2023 года // Цифровые инструменты обеспечения устойчивого развития экономики и образования: новые подходы и актуальные проблемы: сборник научных трудов III-й Национальной научно-практической конференции (с международным участием): в 2 т. Орел, 2024. Т. 2. С. 259‒266.

- Мусса А. Сравнительный анализ киберугроз и методов их обнаружения // Мобильный бизнес: перспективы развития и реализации систем радиосвязи в России и за рубежом: сборник материалов (тезисов) 53-й Международной конференции. М., 2024. С. 69‒72.

- Томилов И.О., Грицкевич Е.В. Анализ актуальных киберугроз и средств защиты от них // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2018. № 9. С. 99‒105.

- Хрусталёв Е.Ю., Костюрин Г.А. Киберугрозы: причины возникновения и рекомендации по предупреждению // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2019. Т. 15, № 6 (375). С. 1185‒1194. https://doi.org/10.24891/ni.15.6.1185.

- Шавыркин Б.Б. Анализ актуальных киберугроз информационно-коммуникационным системам // Цифровизация экономики и общества: проблемы, перспективы, безопасность: материалы международной научно-практической конференции: в 2 т. Донецк, 2019. Т. 2. С. 220‒226.

- Borders M.J., Jr., Carbaugh M. A Mission Assurance Assessment of Threats to Missions and Force Protection Planning // Joint Force Quarterly. 2023. No. 109. P. 51‒56.