За длинным долларом

Автор: Данилов Юрий

Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii

Рубрика: Самое важное

Статья в выпуске: 4 (96), 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142169532

IDR: 142169532

Текст статьи За длинным долларом

В докладе «Структурная модернизация финансовой системы России» впервые под финансовой системой подразумеваются не только финансовые рынки, но и корпоративные финансы (деятельность предприятий реального сектора), а также публичные (финансовая деятельность государства, включая кредитно-денежное регулирование, с использованием финансовых механизмов). Впервые финансовая система рассматривается как единое целое — реципиенты инвестиций не отделяются от инвесторов, государства, профессиональных участников финансовых рынков, банков и т.д. Наш доклад, в отличие от других документов, описывает потребности всей социально-экономической системы в финансовых услугах и ресурсах, то есть в тех общественно значимых продуктах, которые производит финансовая система. К каким выводам мы пришли?

Первое. Последние три года российская экономика развивалась в режиме форсажа: мы пытались максимизировать темпы ее роста и не учитывали при этом накапливаемые внутренние диспропорции и внешние угрозы, жертвуя экономической и финансовой стабильностью.

Это обусловило наиболее острую форму кризиса, который в течение последних полутора лет развивается в России (среди стран «двадцатки» наше государство показало самые высокие темпы падения и демонстрирует наиболее сильную деградацию структуры экономики в ходе медленного восстановления).

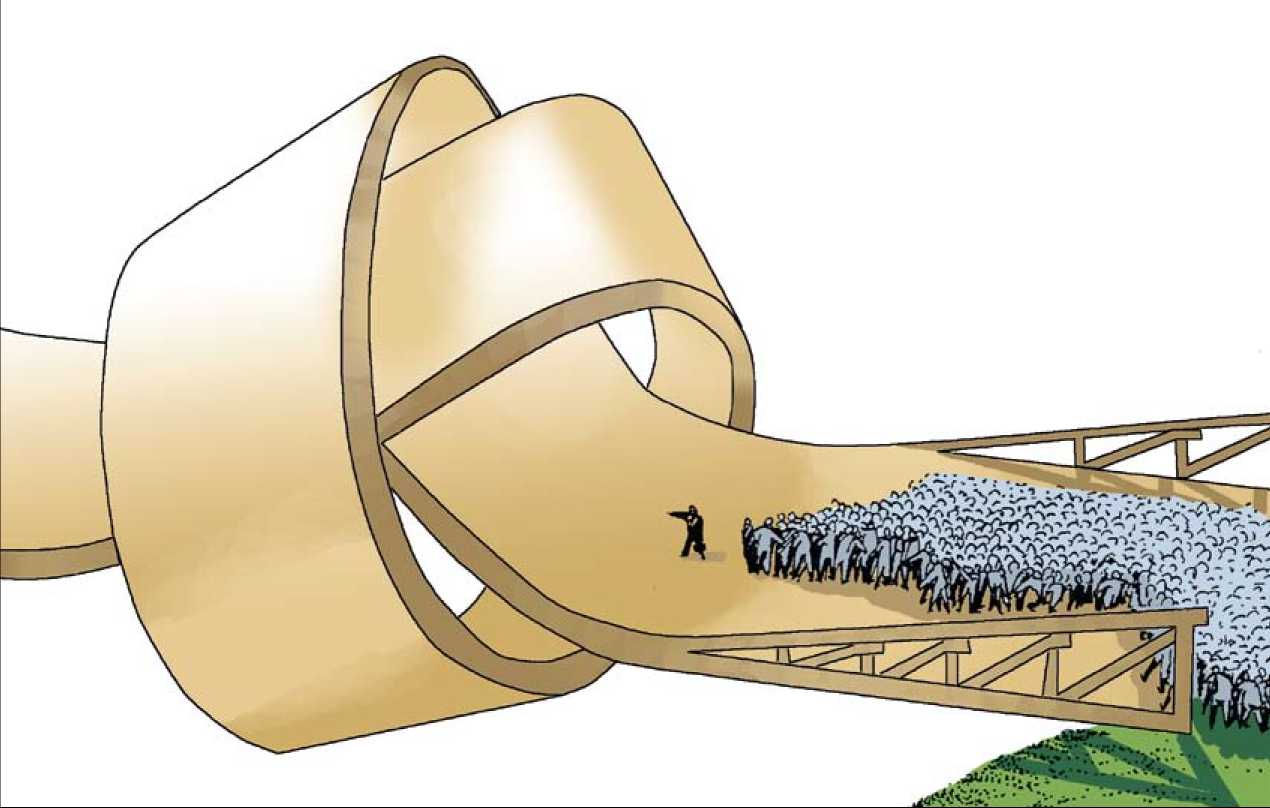

Второе — кредитная яма, под которой подразумевается разрыв между потребностями в финансовых средствах, возникающими в экономике, находящейся в состоянии избыточно динамичного развития, и ресурсами, которые могут быть предоставлены, в частности, через финансовый сектор. Последних оказалось недостаточно для удовлетворения потребностей реального сектора в режиме форсированного развития.

Третье — следствие первых двух. В России устойчивый дефицит долгосрочных инвестиций. Вопрос об этом многократно поднимался, но последние пять лет, в условиях высоких темпов развития, отошел в тень — значительный объем финансовых ресурсов был привлечен в Россию с глобальных рынков капитала. Однако кризис показал, что дюрация привлеченных ресурсов намного ниже потребностей модернизации экономики. Удельный вес долгосрочных инвесторов, вкладывающих деньги в российскую экономику, остается на критически низком уровне.

Через тернии к звездам

В своей работе мы поставили вопрос о том, как преодолеть этот дефицит, где найти долгосрочные инвестиционные ресурсы для российского реального сектора. Последние 50 лет мы сталкивались с этой проблемой. И весьма вероятно, что в следующие 50 лет (а в ближайшие 10 — неизбежно) мы продолжим испытывать этот дефицит.

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

В условиях форсированного развития крупные российские корпорации уже имели опыт привлечения длинных денег — они пошли на рынок, в первую очередь на внешний, занимать средства. Но, как оказалось, приток относительно длинных займов также не решает проблему дефицита долгосрочных ресурсов. Мы пришли к си- денег, которые нужно отдавать. Сложилась совершенно неприемлемая структура инвестиций, когда вместо того чтобы привлекать ПИИ и кредитовать весь остальной мир, мы делаем наоборот. Такая модель перестала функционировать с крахом 2008 года.

Государство, благодаря достаточным объемам нако- пленных средств, спасло крупных заемщиков — может быть, еще не до конца, но отсрочило наступление дол-

Последние 50 лет мы сталкивались с дефицитом долгосрочных ресурсов. И весьма вероятно, что в следующие 50 лет (а в ближайшие 10 — неизбежно) мы продолжим его испытывать.

гового кризиса в корпоративном секторе. Проблема банкротств флагманов российской индустрии трансформировалась в проблему их плохих долгов и запредельно высокой доли государства в экономике. Тем не менее это тоже опыт, хотя и негативный, и именно благодаря ему мы надеемся, что наши руководители, прежде всего президент, которому адресован доклад, поймут, что нужно принципиально менять подход к проблеме дефицита инвестиций и проводить принципиально иную экономическую политику. Мой соавтор по докладу Никита Масленников сформулировал это даже более решительно: госу- туации, когда в какой-то момент объем вывоза прямых инвестиций стал примерно соответствовать размеру притока заемных средств. С одной стороны, при неблагоприятном инвестиционном и предпринимательском климате капитал уходил из страны, причем в форме прямых инвестиций. С другой — в значительной мере именно тот же капитал, приняв юридическую форму иностранных инвестиций, притекал в форме заимствований, то есть дарству нужно переходить от регулирования к экономической политике.

Во главу угла этой политики сегодня и в долгосрочной перспективе должна быть поставлена цель преодолеть дефицит длинных денег, причем двояким образом — как за счет увеличения объема поступающих в экономику инвестиционных ресурсов, преимущественно в форме прямых инвестиций, так и за счет активизации селективной

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

ФОТОБАНК ЛОРИ

Где же искать длинные деньги? Ресурс, который лежит на поверхности, который можно взять достаточно просто, — это деньги населения.

функции финансовых рынков, приводящей к отсечению неэффективных инвестиционных процессов и таким образом сокращающей неэффективный спрос на инвестиционные ресурсы.

Ресурс на поверхности

Где же искать длинные деньги? Ресурс, который лежит на поверхности, который можно взять достаточно просто — это деньги населения. Наши расчеты показывают, что сбережений граждан будет недостаточно для решения всей задачи модернизации ни при каком сценарии социально-экономического развития страны. Но эти ресурсы, во-первых, будут способствовать частичному покрытию дефицита длинных денег и, во-вторых, станут тем ориентиром, который будет «вдохновлять» иностранных инвесторов. Для этого мы должны изменить структуру использования гражданами своих денежных доходов. Самое общее изменение — повышение доли накопления за счет сокращения части, которая идет на потребление. Причем, подчеркну, мы не ратуем за недопотребление. Мы говорим о недопустимости бесконтрольной кредитной экспансии, наблюдавшейся в последние 2–3 года перед кризисом. Нельзя банкам предоставлять возможность раздавать кредиты направо и налево, в том числе бомжам и безработным, предполагая (и как оказалось, справедливо), что их спасет государство. За счет сокращения этой части потребительского кредитования мы по крайней мере могли бы снизить задолженность населения перед кредитными организациями, которые получили бы возможность направлять высвободившиеся ресурсы на финансирование оборотного капитала и краткосрочных инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. Кроме этого общего, важны изменения в структуре использования доходов населения уже в той части, которая сберегается. Это перераспределение части капиталов, направлявшейся на покупку недвижимости в инвестиционных целях, сбережений, которые шли на приобретение валюты и оставались в наличных рублях, в пользу инвестиций в финансовые инструменты, выпускаемые предприятиями реального сектора.

Другими словами, необходимо перенаправить поток денег населения из спекулятивных и инвестиционных операций с недвижимостью на развитие реального сектора экономики. Сделать это можно в том числе за счет секьюритизации недвижимых активов — объектов инвестирования средств населения. Кроме того, достаточно значительная часть сбережений домохозяйств находится в наличной форме (среди более или менее крупных экономик в России доля наличных денег в обращении наибольшая). Но эта задача не сводится к максимизации выпуска карточек. Здесь более серьезная проблема: под вывеской «деньги населения» находятся и средства, обслуживающие «серый» и «черный» обороты. Таким образом, решение задачи увеличения объемов безналичного оборота в конечном счете сводится к улучшению предпринимательского и инвестиционного климата. По оценкам другого моего соавтора по докладу, Алексея Ве-дева, трансформация наличного оборота в безналичный и секьюритизация операций с недвижимостью приведут к появлению дополнительных 2 трлн. руб. длинных денег, то есть закроют существенную часть дефицита долгосрочных ресурсов на ближайшие годы.

Второй источник незначителен — это средства предприятий, предпочитающих инвестировать за пределами страны. Решение этой проблемы также заключается в создании благоприятного инвестиционного климата.

Необходимо создавать стимулы, чтобы предприятия направляли ресурсы на формирование пенсионных резервов. В свою очередь, пенсионные резервы всегда и везде являются важнейшей составной частью длинных денег.

Но средств предприятий также недостаточно для решения проблемы долгосрочных ресурсов. Здесь необходимо сказать о том, что призывы некоторых наших депутатов к снижению курса рубля для повышения «конкурентоспособности российских производителей» угрожают национальной безопасности. Масштабная модернизация нужна России не потому, что так сказал президент, это объективная необходимость. Нам нужна модернизация, которая позволит России соответствовать условиям развития в ближайшие 50 лет, эффективно развиваться в условиях нового технологического уклада, нового «кондратьевского» цикла. Другими словами, речь идет о создании заново всей производственной базы, инфраструктуры, всего основного капитала. Для этого требуются ресурсы, не сопоставимые с ресурсами предприятий, а на порядок их превосходящие. Такой объем капиталов можно взять только на глобальном рынке, поэтому мы должны обеспечивать устойчивость национальной валюты, дабы способствовать положительной доходности инвестиций в российские активы, что привлечет глобальные капиталы.

Политический выбор

Выбор в альтернативе между поддержкой «отечественного производителя» и стимулированием иностранных инвестиций, на наш взгляд, должен быть сделан в пользу последних. Это принципиально — мы не должны бояться масштабного прихода иностранных инвесторов. Модернизация требует такого объема ресурсов, который есть только у этой группы инвесторов. Они могут помочь России выйти на иной уровень технологического развития. А для привлечения иностранных инвестиций в первую очередь требуется кардинальное улучшение инвестиционного климата, дополненное эффективной макроэкономической политикой, нацеленной на финансовую устойчивость. Кроме того, исключительно важен такой момент, как стимулирование притока прямых частных инвестиций.

Необходимо работать с крупнейшими в мире долгосрочными инвесторами: глобальными пенсионными фондами и транснациональными корпорациями, создавать

Трансформация наличного оборота в безналичный и секьюритизация опе-

раций с недвижимостью приведут к по-

явлению дополнительных 2

трлн. руб.

длинных денег.

Источником длинных денег могут быть государственные средства. Лучше всего направить их в гарантийный фонд для обеспечения обяза-

тельств частных корпораций, реализующих общественно значимые проекты.

такие условия, чтобы инвесторы шли в Россию — они должны увидеть, что их вложениям в нашей стране в ближайшие 20 лет ничего не грозит.

Мы должны быть нацелены на сотрудничество с крупнейшими странами, крупнейшими в мире предпринимателями. Нам нужно забыть о своем особом пути, о потугах и претензиях некоторых наших политиков. Мы должны идти в русле общечеловеческого развития и играть по правилам, принятым во всем мире.

Это политический выбор. Делать его надо уже сейчас, поскольку отставание от наших главных конкурентов на мировом рынке капитала — Китая, Индии, Бразилии, Кореи, ряда других стран — за последние полтора года катастрофическое. Еще один кризис — и нас будут рассматривать на уровне Нигерии, Египта, Турции.

Национальный гарантийный фонд

Достаточно крупным источником длинных денег в ближайшие годы могут быть государственные средства.

Кроме собственно бюджетных есть финансы Резервного фонда, Фонда национального благосостояния, активы квазигосударственных институтов. Мы не призываем к тому, чтобы пустить деньги Резервного фонда на инвестиции в реальный сектор экономики — на наш взгляд, это еще одна глупость, которая может разрушить Россию. Но использование капиталов Фонда национального благосостояния в пределах, скажем, 10% для инвестирования в облигации, выпускаемые для финансирования общественно значимых проектов инфраструктурного характера, кажется допустимым. Но самый главный эффект от государственных средств может быть получен не от инвестирования их в проекты российской экономики. Значительно больший эффект можно получить, если эти деньги будут использованы в качестве гарантийного фонда для предоставления государственных или квазигосударственных поручительств по обязательствам, которые будут выпущены частными корпорациями для реализации общественно значимых проектов, в том числе инфраструктурных. Создание национальной системы гарантирования частных инвестиций кардинальным образом повысит надежность и инвестиций в российские активы, и проводимых в России финансовых операций (если, например, эти средства будут использованы для гарантирования обязательств институтов биржевой и/или учетно-расчетной инфраструктуры).

Таким образом, мы ставим вопрос о превращении части средств Фонда национального благосостояния в национальный гарантийный фонд. Так сделано, например, в Корее и других странах, показавших очень высокую эффективность такого решения.

Активы, в которые вложены государственные средства, могут также служить основой для формирования национальной компенсационной системы, предназначенной для покрытия потерь инвесторов (в первую очередь населения), пострадавших от злоупотреблений финансовых организаций или вследствие их банкротства. Наличие такой системы, в частности, позволит государству более жестко вести себя по отношению к крупнейшим банкам, которые почувствовали, что они «слишком большие, чтобы упасть».

Нам необходимо увеличивать емкость внутреннего рынка госдолга. По показателю объема этого долга к ВВП

мы находимся на последнем месте в мире среди стран, у которых вообще можно посчитать долг. Таким образом, у нас нет важнейшего сектора финансового рынка, который, во-первых, формирует ориентиры процентных ставок и, во-вторых, предоставляет банкам и другим финансовым институтам ликвидные инструменты, выполняющие роль «подушки безопасности», позволяющей безболезненно инвестировать в инструменты, выпускаемые предприятиями реального сектора. Таким образом, отсутствие рынка госдолга в конечном счете вносит искажения в оценки рентабельности инвестиционных проектов и сдерживает финансирование реального сектора.

Мы говорим не только о росте емкости внутреннего рынка госдолга, но и о том, что увеличение должно идти, в частности, за счет введения в практику эмиссий государственных субфедеральных и муниципальных бумаг, выпускаемых для финансирования общественно значимых проектов (доходных, или проектных, облигаций).