Забастовки в советской промышленности в годы первой пятилетки (по материалам информационных обзоров и сводок ОГПУ)

Автор: Шильникова Ирина Вениаминовна

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Экономическая политика в XX веке

Статья в выпуске: 4 (35), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе информационных сводок и обзоров ОГПУ даются количественные и качественные характеристики забастовок промышленных рабочих на государственных предприятиях СССР в годы первой пятилетки, в том числе на отраслевом уровне; проводится их сравнение с аналогичными характеристиками забастовок в дореволюционной России. В годы реализации первого пятилетнего плана забастовочное движение было более активным, чем в период дореволюционной российской индустриализации. Кроме того, оно имело существенные отличия по сравнению с забастовками конца XIX - начала ХХ в.: 1) забастовки на рубеже 1920-1930-х гг. были менее длительными; 2) наибольшую активность проявляли не металлисты и текстильщики, шедшие в авангарде протестного движения до революционных событий 1917 г., а сезонные рабочие (строители, торфяники, сплавщики леса и др.). Это было связано с количественным ростом группы сезонных рабочих, а также с более тяжелыми условиями их труда и быта и меньшим контролем этих сфер со стороны государственных хозяйственных, партийных и профсоюзных органов. При этом, как и на предшествующих этапах (начало ХХ в., период нэпа), основной причиной забастовок в годы первой пятилетки во всех отраслях промышленности было недовольство рабочих различными аспектами оплаты труда и продовольственного обеспечения.

Индустриализация в ссср, первая советская пятилетка, забастовки, трудовые конфликты, трудовые отношения, стимулирование труда, заработная плата, продовольственное снабжение, условия труда

Короткий адрес: https://sciup.org/14723831

IDR: 14723831 | УДК: 331.1

Текст научной статьи Забастовки в советской промышленности в годы первой пятилетки (по материалам информационных обзоров и сводок ОГПУ)

The article analyzes the quantitative and qualitative characteristics of the strikes of industrial workers at state enterprises in the USSR during the First Five-Year Plan (based on the information summaries OGPU). The author draws their comparison with the same characteristics of strikes in pre-revolutionary Russia. During the implementation ofthe first five-year plan the strike movement has been more active than during the pre-revolutionary Russian industrialization. In addition, it had a significant difference comparedto the strikes ofthe late XIX – early XX centuries: 1) strikes at the turn of 1920/1930 were less lengthy; 2) seasonal workers showed the highest activity, which was explained by the heavier conditions oftheir work and life. At the same time, as well as on previous stages (beginning ofXX century, the period ofthe NEP) the major cause ofstrikes during the First Five-Year Plan was dissatisfaction ofthe wages and food supply.

В отличие от периода конца XIX в. – 1917 гг., в рамках которого протестное движение рабочих изучалось в советской историографии достаточно активно, проблема рабочих выступлений после 1917 г., в том числе в период первой пятилетки (1928– 1932 гг.), в исторических трудах и документальных публикациях советского времени была представлена очень слабо, а специальных работ по этой тематике вплоть до конца 1990-х гг. вообще не было создано. В постсоветский период интерес к рассматриваемой теме стал расширяться, а исследователи получили возможность реализовать его, поскольку открылся доступ к ранее закрытым архивным фондам. Появились отдельные специальные работы по этой тематике, в числе которых, прежде всего, следует отметить сборник коллектива авторов «Трудовые конфликты в Советской России 1918–1929 гг.», включающий в себя обзоры периодической печати, а также фондов центральных и местных архивов, содержащих информацию по рассматриваемой теме [8]. Среди публикаций, вышедших в свет в 2000-х гг., следует отметить монографию Л. В. Борисовой «Трудовые отношения в Советской России (1918–1924 гг.)», в которой помимо других вопросов рассматриваются причины, формы, механизмы разрешения трудовых конфликтов на государственных и частных предприятиях в первые шесть лет советской власти [1]. Также обращают на себя внимание две работы Д. О. Чуракова [10; 11]. Основанные на широком архивном материале и газетных статьях, они дают общую картину протестного движения рабочих, уделяя, однако, приоритетное внимание его политической составляющей и коллективным формам выступлений. Среди публикаций, посвященных трудовым конфликтам, в том числе забастовкам, непосредственно в годы довоенных советских пятилеток отметим коллективное издание, вышедшее в 2006 г. [9], содержащее статьи и документальные публикации по указанной теме. Двумя годами позже вышла статья В. Н. Орлова и С. В. Богданова о коллективных трудовых конфликтах в СССР в сталинский период, в которой уделяется внимание причинам, формам конфликтов (включая забастовки) и способам их разрешения [2]. Авторы обеих указанных публикаций использовали засекреченные ранее источники ЦА ФСБ РФ. Именно эта группа источников легла в основу многотомного издания «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении дел в стране (1922–1934 гг.)» (М., 2002–2013, Т. 1–9), в котором опубликованы информационные обзоры и сводки ОГПУ, дающие «широкую панораму социальной, политической и экономической жизни страны во всем ее многообразии». В число вопросов, которым уделялось пристальное внимание, входили и все формы трудовых конфликтов на промышленных предприятиях различных отраслей и регионов страны. И хотя исследователи обращались к некоторым аспектам протестного движения советских рабочих, упомянутый выше источник использовался весьма фрагментарно.

В данной статье предпринята попытка выявить и обобщить информацию, содержащуюся в сводках ОГПУ и позволяющую дать количественные и качественные характеристики забастовок промышленных рабочих на государственных предприятиях СССР в годы первой пятилетки и сравнить их с аналогичными характеристиками забастовок в дореволюционной России. Это тем более интересно, поскольку в начале ХХ в. большевистские организации прилагали немало усилий, проводя активную агитацию в пользу организации забастовок. Придя к власти и столкнувшись с этой проблемой, находясь уже «по другую сторону баррикад», они совершенно иначе стали оценивать и острые формы выражения рабочими недовольства своим положением. Более того, власть прилагала максимальные усилия для того, чтобы пресечь распространение информации о забастовках. В секретной «Краткой инструкции – перечне об охране гостайн в печати» от 12 августа 1930 г. был сформулирован запрет «оглашать в печати сведения о забастовках, массовых антисоветских манифестациях, а

Таблица 1

Количество забастовок в промышленности России (1895–1904 гг.) и СССР (1925–1929 гг.) / The number of strikes in the industry of Russia (1895–1904) and the USSR (1925–1929)

|

Год / year |

Кол-во забастовок / Number of strikes |

Год / Year |

Кол-во забастовок / Number of strikes |

Год / Year |

Кол-во забастовок / Number of strikes |

|

1895 |

265 |

1900 |

382 |

1925 |

419 |

|

1896 |

280 |

1901 |

510 |

1926 |

873 |

|

1897 |

445 |

1902 |

443 |

1927 |

1 020 |

|

1898 |

441 |

1903 |

1 083 |

1928 |

940 |

|

1899 |

552 |

1904 |

356 |

1929 |

820 |

Таблица составлена по: «Совершенно секретно»: Лубянка–Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.). – Т. 8. – Ч. 2. – М., 2008. – С. 352; Шильникова И. В. Трудовые конфликты в промышленности дореволюционной России: от статистики к микроанализу / И. В. Шильникова. – М. : МАКС Пресс, 2014. – С. 12.

также о беспорядках и волнениях в домах заключения и концентрационных лагерях» [7, c. 57]. Такая озабоченность власти вполне понятна, особенно с учетом того факта, что количественные показатели забастовок в годы первой пятилетки не только не уступали аналогичным характеристикам стачек в дореволюционной России, но даже превосходили их.

Как показано в табл. 1, в предреволюционное десятилетие (1895–1904 гг.) ежегодное количество стачек колебалось от 265 до 552. Единственное исключение составляет 1903 г., который занимает особое место в истории протестного движения российских рабочих в связи со всеобщей забастовкой и который дал более 1 000 стачек. В 1928 г., в стартовый год первой пятилетки, органами ОГПУ было зарегистрировано 940 забастовок, в 1929 г. – 820. Несмотря на все усилия властей в 1930 г. забастовочное движение не прекратилось: за первые пять месяцев произошло 206 забастовок [6, c. 352].

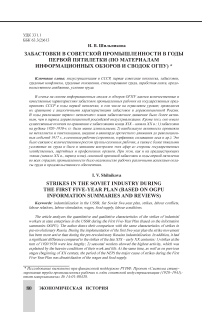

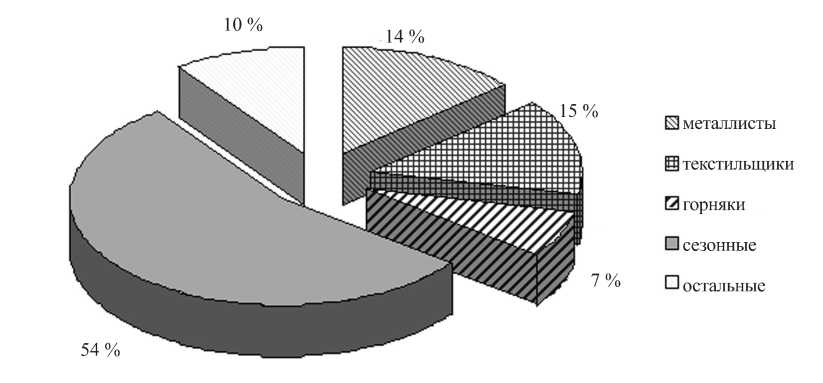

Рассмотрим сначала отраслевой состав забастовщиков. Рис. 1 и 2 показывают, что подавляющее большинство забастовок давали сезонные рабочие (55 % в 1928 г. и 70 % в 1929 г.).

Доля текстильщиков и металлистов примерно одинакова, если сравнивать эти

Рис. 1. Забастовки в промышленности СССР: отраслевой срез. 1928 г. / Strikes in the USSR in various industries. 1928

металлисты текстильщики горняки сезонные остальные

Рис. 2. Забастовки в промышленности СССР: отраслевой срез. 1929 г. / Strikes in the USSR in various industries. 1929

отрасли между собой, но в 1929 г. она снижается с 14 до 9 % для каждой отрасли. Такое доминирование «сезонников» (прежде всего, строителей, торфяников, сплавщиков леса и т. п.) в вопросе забастовок объясняется во многом тем обстоятельством, что количественно эта группа рабочих была очень многочисленной в связи с развернувшимся масштабным промышленным строительством, а также созданием новых объектов инфраструктуры. Чаще всего, это были выходцы из деревень, завербованные для работ, ведущихся на больших расстояниях от их изначального места жительства. Предлагаемые при вербовке условия труда и быта, а также размер заработной платы, как правило, сильно отличались от того, с чем эти группы рабочих сталкивались на

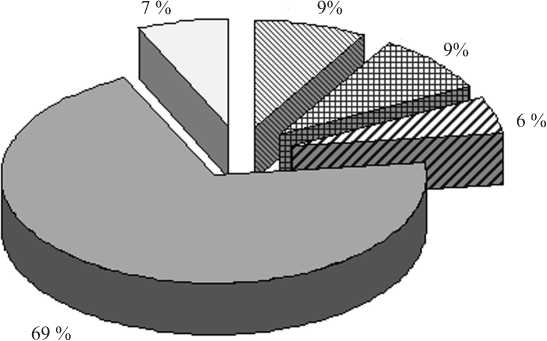

Рис. 3. Месячная динамика количества забастовок в СССР. 1928–1929 гг. / Monthly dynamics of the number of strikes in the USSR. 1928–1929.

местах, что и вызывало многочисленные протесты и отказ выходить на работу.

Рассмотрим месячную динамику забастовок в 1928–1929 гг. (рис. 3). На рис. 3 виден очевидный всплеск забастовочного движения в летние месяцы. Это напоминает ситуацию, которая наблюдалась в протестном движении рабочих в дореволюционный период, когда численность стачек в летние месяцы была существенно выше [12, c. 14–15]. Но тогда это объяснялось тем обстоятельством, что летом многие рабочие, сохранявшие связь с землей, уходили в деревню на полевые работы. Поэтому на какое-то время оставшиеся на предприятии рабочие вынуждены были выполнять часть обязанностей ушедших. С одной стороны, увеличение нагрузки вызывало их недовольство, а с другой – рабочие считали это время удобным для выдвижения требований об увеличении заработной платы, расценок, улучшении условий труда и быта и пр. В годы же первой пятилетки этот летний всплеск числа забастовок в значительной степени может быть объяснен именно вербовкой и активными работами сезонников.

Перейдем к рассмотрению основных характеристик забастовок как по промышленности в целом, так и в отдельных отраслях (табл. 2).

В табл. 2 показано, что в 1928 г. наиболее крупные забастовки с точки зрения количества участников в одном конфликте, произошли на текстильных предприятиях, что подтверждают и данные о потерянных человеко-днях из расчета на один конфликт. Такое положение дел может быть объяснено тем, что как раз в этот период на многих текстильных фабриках продолжался переход на 7-часовой рабочий день и уплотненную работу. Эта кампания повсеместно сопровождалась увеличением норм выработки и сокращением заработной платы, и как следствие – протестами рабочих. Наибольшую активность проявляли рабочие традиционных текстильных регионов. Наибольшее число забастовок отмечалось по Ивановской промышленной области, второе место занимали Москва и Московская область, третье – Ленинград [5, с. 86].

Таблица 2

Характеристики забастовок в различных отраслях промышленности, 1928–1929 гг. */ Characteristics of strikes in various industries, 1928–1929

|

Рабочие / Workers |

1928 |

1929 |

||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Металлисты / Metal workers |

94 |

109 |

1,2 |

71 |

42 |

0,6 |

|

Текстильщики / Textile workers |

170 |

216 |

1,2 |

78 |

48 |

0,6 |

|

Горняки / Miners |

84 |

196 |

2,4 |

107 |

153 |

1,2 |

|

Сезонные / Seasonal labourers |

110 |

173 |

1,6 |

96 |

166 |

1,7 |

|

Все отрасли / All industries |

112 |

162 |

1,4 |

89 |

130 |

1,5 |

Примечание: 1 – среднее количество участников на 1 забастовку / the average number of participants per 1 strike; 2 – среднее количество потерянных человеко-дней на 1 забастовку / the average number of man-days lost per 1 strike; 3 – среднее количество потерянных человеко-дней на 1 участника / the average number of man-days lost per 1 participant.

* Таблица составлена по: «Совершенно секретно»... – М., 2002. – Т. 6. – С. 160, 206, 256, 315, 376, 415, 455, 503, 544, 603, 670; М., 2004. – Т. 7. – С. 85, 139, 173, 229, 279, 320, 365, 406, 478, 526, 564, 602; М., 2008. –

Т. 8. – Ч. 1. – С. 356.

Данные о среднем количестве потерянных человеко-дней на одного участника позволяют составить представление о длительности забастовок. Как видим, они носили непродолжительный характер во всех отраслях, особенно если сравнить эту характеристику с дореволюционным периодом, когда конфликт, сопровождавшийся остановкой производства, мог затягиваться на недели, а то и на месяцы. Обращает на себя внимание тот факт, что в традиционно сравниваемых отраслях производства – текстильная, металлургия и металлообработка – в 1929 г. средняя длительность забастовок была одинаковой и составляла менее одного рабочего дня. Исходя из сведений ОГПУ, это может объясняться большей активностью хозяйственных, партийных

Таблица 3

Доля забастовок (%), причинами которых стало недовольство оплатой труда и продовольственным снабжением, 1928–1929 гг. /

Share of strikes (%) caused by dissatisfaction with wages and food supply, 1928–1929*

|

Рабочие / Workers |

Заработная плата / Wages |

В том числе: |

|||

|

Продовольственное снабжение / Food supply |

Существующий размер заработной платы / Rate of wages |

Снижение заработной-платы / Wage reduction |

Задержка заработной платы / Back pay |

||

|

1928 |

|||||

|

Металлисты / Metal workers |

76,7 |

26,7 |

44,0 |

6,0 |

н. д. |

|

Текстильщики / Textile workers |

71,1 |

21,5 |

48,8 |

0,8 |

н. д. |

|

Горняки / Miners |

62,5 |

28,6 |

26,8 |

7,1 |

н. д. |

|

Сезонные / Seasonal labourers |

81,2 |

63,9 |

8,5 |

8,8 |

н. д. |

|

Все отрасли / All industries |

77,0 |

46,6 |

24,1 |

6,2 |

н. д. |

|

1929 |

|||||

|

Металлисты / Metal workers |

60,9 |

23,4 |

31,3 |

6,3 |

1,6 |

|

Текстильщики / Textile workers |

52,3 |

13,8 |

35,4 |

3,1 |

7,7 |

|

Горняки / Miners |

61,0 |

39,0 |

22,0 |

0,0 |

17,7 |

|

Сезонные / Seasonal labourers |

72,4 |

62,3 |

4,1 |

6,0 |

12,3 |

|

Все отрасли / All industries |

67,6 |

51,3 |

11,0 |

5,3 |

10,1 |

* Таблица составлена по: «Совершенно секретно» ...– Т. 6. – С. 160, 206, 256, 315, 376, 415, 455, 503, 544, 603, 670; Т. 7.– С. 85, 139, 173, 229, 279, 320, 365, 406, 478, 526, 564, 602; Т. 8. – Ч. 1. – С. 356.

и профсоюзных организаций на крупных промышленных предприятиях. Вышеупомянутые организации быстро включались в конфликт, стремясь снизить градус напряжения «разъяснениями», убеждением, что нередко давало положительный эффект и позволяло возобновить работу предприятий, не дожидаясь не только удовлетворения, но даже рассмотрения и обсуждения выдвинутых рабочими требований. На этом фоне обращает на себя внимание ситуация в добывающей отрасли. Среди горняков в 1929 г., как видим из табл. 2, заметно укрупнение конфликтов (на 1 забастовку приходится 107 участников). Число потерянных человеко-дней на одну забастовку у них тоже существенно выше, чем в других отраслях, по этому показателю горняки обогнали даже «многочисленную армию» сезонников. Органы ОГПУ объясняли данное явление тяжелыми условиями труда горняков, слабостью массовой работы, недостаточным вниманием к «технике безопасности со стороны профсоюзных и хозяйственных органов» [6, с. 357].

В целом по промышленности большинство забастовок, по данным ОГПУ, проходило при участии не более 100 человек – 71,9 % в 1928 г. и 75 % в 1929 г. Забастовки с числом участников от 100 до 500 человек составили в 1928 г. 25,1 % от общего числа, в 1929 г. – 22,3 %; наиболее крупные забастовки с числом участников более 500 человек в 1928 г. составили 3,0 %, в 1929 г. – 2,7 % [5, c. 353]. И хотя доля последних была, как видим, сравнительно невелика, они вызывали серьезную озабоченность органов ОГПУ, поскольку не только являлись «значительным событием для данного предприятия», но обычно становились «известными и рабочим других предприятий, порождая нездоровые политические настроения» [5, с. 353].

Перейдем к рассмотрению основных причин забастовок.

В табл. 3 показано, что во всех отраслях проблемы в сфере оплаты труда являлись основными причинами забастовок. При этом можно заметить, что у сезонных рабочих доля таких стачек самая высокая.

Кроме того, у этой категории была наиболее значительна доля стачек, причинами которых стали маленькие нормы или нерегулярность продовольственного снабжения, а также плохое качество продуктов. В сводках ОГПУ за 1928–1931 гг. нередко встречаются упоминания о зафиксированных случаях выражения сезонными рабочими острого недовольства из-за выданного в столовой протухшего мяса, гнилых овощей и т. п. Также причинами недовольства сезонников, завербованных для работы на лесозаготовках, торфоразработках, строительстве различных объектов промышленности и транспорта, становились плохие условия жилья. Нередко случалось, что разместить всех прибывших рабочих было просто невозможно из-за недостатка жилых помещений. Зафиксированы факты, когда сезонникам приходилось жить в сараях [4, c. 234] или в стойлах для лошадей [5, c. 72]. В докладной записке ИНФО ОГПУ «О ходе лесозаготовительной кампании по Северному краю», составленной в декабре 1929 г., сообщалось, что в «Вольском районе в одном бараке находится 400 и более человек. 1000 лесорубов размещены в деревнях, в 7–8 местах от места работы». В Архангельском округе «в избушках площадью 1 ½ кв. саж. помещается по 15–20 лесорубов». Снабжение этих рабочих предметами первой необходимости «совершенно не налажено», в результате чего они «вынуждены ходить за продуктами за 10–12 верст. Премии мануфактурой выдаются только в пунктах, расположенных за 20 километров от места работы. Отсутствуют теплые портянки. Отмечен факт получения для лесорубов детских валенок» [5, с. 72]. Ситуация, аналогичная описанной в данной докладной записке, наблюдалась повсеместно. Это нередко становилось причиной массового ухода сезонников с места работы, что приводило к срыву сроков выполнения работ и строительства промышленных объектов.

В первой половине 1930 г. сводки ОГПУ фиксировали некоторое снижение забастовочной активности в основных отраслях промышленности – металлургии и металлообработке, текстильной, горнодобывающей и химической. Так, за первые 5 месяцев были зафиксированы 57 забастовок в основных отраслях промышленности, которые не учитывали сезонных рабочих (по сравнению, например, с 97 забастовками за тот же период 1929 г.). Таким образом, количество забастовок сократилось на 41 %, а количество их участников на 45 %. Однако в отношении сезонных рабочих картина совершенно иная: количество забастовок осталось на прежнем уровне, а число участников даже выросло на 19 % [5, c. 359].

Сравним долю забастовок, вызванных недовольством рабочих различными проблемами в сфере оплаты труда, на двух этапах российской индустриализации – дореволюционном и советском (табл. 4). Очевидно, что в годы первой пятилетки неудовлетворенность размером и нерегулярностью выплат заработной платы чаще заставляла рабочих прибегать к активным формам протеста, сопровождавшимся остановкой производства.

Таблица 4

Доля забастовок, вызванных проблемами в сфере оплаты труда (процент от общего числа забастовок), 1895–1904 гг. и 1928–1930 гг.* /

Share of strikes caused by problems in the area of remuneration (percentage of the total number of strikes), 1895–1904 and 1928–1930

|

Рабочие / Workers |

1895–1904 гг. |

1928–1930 гг. |

|

Металлисты / Metal workers |

51,4 |

68,8 |

|

Текстильщики / Textile workers |

58,9 |

61,7 |

|

Горняки / Miners |

45,6 |

61,8 |

* Таблица составлена по: «Совершенно секретно»... – Т. 6. – С. 160, 206, 256, 315, 376, 415, 455, 503, 544, 603,670; Т. 7. – С. 85, 139, 173, 229, 279, 320, 365, 406, 478, 526, 564, 602; Т. 8. – Ч. 1. С. 356. Шильникова И. В. Указ. соч. – С. 40.

Подводя предварительные итоги, можно отметить, что в годы реализации первого пятилетнего плана забастовочное движение было не только не менее, но даже более активным, чем в период дореволюционной российской индустриализации. В отличие от ситуации конца XIX – начала XX в. забастовки рубежа 1920–1930-х гг. были менее длительными, а наибольшую активность проявляли не металлисты и текстильщики, шедшие в авангарде протестного движения до революционных событий 1917 г., а сезонные рабочие (строители, торфяники, сплавщики леса и др.), что было связано с количественным ростом этой группы рабочих, а также с более тяжелыми условиями их труда и быта и меньшим контролем этих сфер со сторо- ны государственных хозяйственных, партийных и профсоюзных органов. Как и на предшествующих этапах (начало ХХ в., период нэпа), основной причиной забастовок во всех отраслях промышленности было недовольство различными аспектами оплаты труда, а также обеспечения продовольствием. Несмотря на то, что давление жестких репрессивных мер со стороны властей по отношению к участникам трудовых конфликтов, усиливалось в начале 1930-х гг., забастовки не исчезли из практики трудовых отношений на советских государственных предприятиях, что говорит о неразрешенности ряда проблем в системе стимулирования и мотивации труда промышленных рабочих в годы советской индустриализации.

Список литературы Забастовки в советской промышленности в годы первой пятилетки (по материалам информационных обзоров и сводок ОГПУ)

- Борисова Л. В. Трудовые конфликты в Советской России (1918-1924 гг.)/Л. В. Борисова. -М.: Собрание, 2006. -288 с.

- Орлов В. Н. Коллективные трудовые конфликты в СССР в 1930-1950-х гг.: причины возникновения, формы протекания, способы разрешения/В. Н. Орлов, С. В. Богданов//Историко-экономические исследования. -2008. -Т. 9. -№ 1. -С. 58-82.

- «Совершенно секретно»: Лубянка-Сталину о положении в стране (1922-1934 гг.)/отв. ред. А. Д. Чернев. -М.: Издательский центр ИРИ РАН, 2002. -Т. 6. -795 с.

- «Совершенно секретно»: Лубянка-Сталину о положении в стране (1922-1934 гг.)/отв. ред. А. Н. Сахаров, Ю. Л. Дьяков. -М.: Издательский центр ИРИ РАН, 2004. -Т. 7. -768 с.

- «Совершенно секретно»: Лубянка-Сталину о положении в стране (1922-1934 гг.)/отв. ред. А. Н. Сахаров, В. С. Христофоров, Г. Н. Севастьянов. -М.: Издательский центр ИРИ РАН, 2008. -Т. 8. -Ч. 1. -864 с.

- «Совершенно секретно»: Лубянка-Сталину о положении в стране (1922-1934 гг.)/отв. ред. А. Н. Сахаров, В. С. Христофоров, Г. Н. Севастьянов. -М.: Издательский центр ИРИ РАН, 2008. -872 с.

- Солдатенков В. Д. Политика в условиях тоталитаризма 1930-х годов/В. Д. Солдатенков//Общество и власть в истории России: сб. науч. тр. -СПб.: Нестор, 1999. -182 с.

- Трудовые конфликты в Советской России 1918-1929 гг./отв. ред. Ю. И. Кирьянов, В. Розенберг, А. Н. Сахаров. -М.: Эдиториал УРСС, 1998. -360 с.

- Трудовые конфликты в СССР. 1930-1991: сб. ст. и док./отв. ред.: А. Н. Сахаров, Б. Н. Казанцев. -М.: Издательский центр ИРИ РАН, 2006. -446 с.

- Чураков Д. О. Революция, государство, рабочий протест: Формы, динамика и природа массовых выступлений рабочих в Советской России. 1917-1918 годы/Д. О. Чураков. -М.: РОССПЭН, 2004. -368 с.

- Чураков Д. О. Бунтующие пролетарии: рабочий протест в Советской России (1917-1930-е гг.)/Д. О. Чураков. -М.: Вече, 2007. -352 с.

- Шильникова И. В. Трудовые конфликты в промышленности дореволюционной России: от статистики к микроанализу/И. В. Шильникова. -М.: МАКС Пресс, 2014. -252 с.