Заболеваемость тиреоидной патологией среди детей из юго-западного региона Калужской области, облученных внутриутробно на различных сроках гестации

Бесплатный доступ

Когортным методом изучена заболеваемость тиреоидной патологией в первые 11-12 лет жизни среди 560 детей из йоддефицитного и радиационно загрязненного после аварии на Чернобыльской АЭС юго-западного региона Калужской области. Эти дети были облучены внутриутробно на различных сроках гестации за счет инкорпорации техногенного йода-131, а 140 их них облучались частично in utero, частично после рождения при грудном вскармливании в первые недели жизни (до 13 недель). Проведено сравнение заболеваемости среди облученных детей с заболеваемостью среди 199 не облученных in utero лиц того же возраста, проживающих в том же регионе. Заболеваемость среди облученных была в 2,3 раза выше, чем среди не облученных. Показано, что щитовидная железа наиболее уязвима к воздействию радиации от инкорпорированного техногенного йода-131 на 9-14 неделях гестации и в первые недели постнатального периода.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169904

IDR: 170169904

Текст научной статьи Заболеваемость тиреоидной патологией среди детей из юго-западного региона Калужской области, облученных внутриутробно на различных сроках гестации

При изучении отдаленных последствий радиационной аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) для населения загрязненных радионуклидами территорий в Белоруссии, Украине и Брянской области Российской Федерации установлен рост заболеваемости раком щитовидной железы и другими видами тиреоидной патологии [1-5]. Это обусловлено содержанием в радиоактивных выпадениях больших количеств радионуклидов йода (в частности, йода-131), избирательно накапливающихся в этом органе. Йод-131 из "чернобыльского следа" до практически полного своего физического распада находился в окружающей среде и мог попасть в организм людей в период с конца апреля до конца июля 1986 г. (этот отрезок времени принято называть "радиойодным периодом").

В Калужской области наиболее радиационно загрязненными после аварии на ЧАЭС оказались три юго-западных района: Жиздринский, Ульяновский и Хвастовичский. В этих районах радиоактивные выпадения после аварии на ЧАЭС, содержащие значительные активности йода-131, впервые стали фиксироваться в ночь с 28 на 29 апреля 1986 г. [6]. Учитывая это, а также продолжительность выбросов радиоактивных веществ из активной зоны разрушенного при аварии реактора и длительность периода полураспада йода-131, было принято, что "радиойодный период" в указанном регионе продолжался с 29 апреля по 28 июля 1986 г. включительно. Такое четкое определение границ "радиойодного периода" было необходимо для формирования группы наблюдения из проживающих в регионе детей.

В течение "радиойодного периода" некоторые дети облучались в материнской утробе на различных сроках гестации, так как радиоактивный йод, инкорпорированный матерью, может попадать в организм плода через плаценту [7]. Изучение последствий такого облучения пред- ставляет существенный теоретический и практический интерес, поскольку во внутриутробном периоде развития процессы клеточного деления в организме проходят чрезвычайно бурно, а его защитные системы еще не сформированы, что усиливает опасность от воздействия ионизирующих излучений [8]. Особенно это касается в данном случае формирующейся в организме плода системы "гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа".

Кроме того, проведенные в девяностых годах прошлого века исследования позволили выявить наличие в указанных районах умеренного йодного дефицита [9], что также может негативно сказываться на морфофункциональном состоянии щитовидной железы (ЩЖ).

Учитывая все вышеизложенное, мы предприняли настоящее исследование с целью – изучить заболеваемость патологией ЩЖ в течение первых 11-12 лет жизни среди детей из трех указанных радиационно загрязненных районов Калужской области, которые были облучены внутриутробно на различных сроках гестации за счет инкорпорации техногенного йода-131 из "чернобыльского следа".

Материал и методы

Исследование носило характер когортного, или (по другой терминологии) продольного [10]. В течение первых 11-12 лет жизни (т.е. в течение 12 лет после аварии на ЧАЭС) наблюдались две группы детей из трех указанных выше районов Калужской области, родившихся в период с 29 апреля 1986 г. по 3 мая 1987 г. включительно. В первую группу, являющуюся основной группой наблюдения, были включены 560 детей (300 мальчиков и 260 девочек) из коренных жителей наблюдаемого региона, матери которых в течение всего срока беременности не покидали своих мест жительства. Исходя из длительности "радиойодного периода" и продолжительности периода беременности, равной, согласно литературным данным, 40 неделям (280 дням) [11], было оценено, что подвергнуться внутриутробному облучению (в течение всего "ра-диойодного периода" или его части) могли дети, дни рождения которых попадают в указанный выше временной период. Дети этой группы были разделены на 6 подгрупп. В подгруппу № 1 вошли родившиеся с 29 апреля по 28 июля 1986 г. (т.е. в "радиойодный период"), они облучались частично внутриутробно и частично уже после рождения в период грудного вскармливания (максимально до первых 13 недель постнатального периода). В подгруппу № 2 были отнесены дети, родившиеся с 29.07.1986 г. по 30.09.1986 г.; они облучались на 19-40 неделях гестации. Дети из подгруппы № 3 родились в период с 1.10.1986 г. по 23.11.1986 г. и облучались на 12-31 неделях гестации. В подгруппу № 4 вошли лица, родившиеся с 24.11.1986 г. по 3.02.1987 г., они облучались на 1-23 неделях гестации. Дети из подгруппы № 5 родились в период с 4.02.1987 г. по 31.03.1987 г., у них "радиойодный период" пришелся на 1-12 недели гестации. И, наконец, лица из подгруппы № 6, родившиеся в период с 1.04.1987 г. по 3.05.1987 г., облучались только на 1-5 неделях гестации. Необходимо отметить, что при разбиении на подгруппы внутриутробно облученных детей подгруппа № 1 была выделена из-за того, что входящие в нее дети облучались не только in utero, но и после рождения, в подгруппу № 6 вошли дети, у которых на "ради- ойодный период" попадал момент зачатия. В подгруппу № 4 были включены лица, у которых на "радиойодный период" полностью приходился временной отрезок с 9-й по 14-ю неделю гестации, когда ЩЖ плода начинает активно функционировать и поглощать йод, поступающий из организма матери. В подгруппу № 2 вошли дети, у которых срок гестации с 9-й по 14-ю недели не попадал на "радиойодный период", а у детей из подгрупп № 3 и № 5 этот срок гестации совпадал с "радиойодным периодом" не полностью. Указанные для каждой из подгрупп сроки внутриутробного облучения являются крайними точками, полученными при суперпозиции (наложении друг на друга) периодов облучения всех входящих в соответствующую подгруппу лиц. Количество детей в каждой из подгрупп, в том числе с распределением по полу, указано в представленной в работе таблице.

Во вторую группу, являющуюся группой сравнения (или контрольной), было включено 199 детей (93 мальчика и 106 девочек) из семей иммигрантов, родившихся вне наблюдаемого региона и начавших жить в нем после распада техногенного йода-131 (не ранее августа 1986 г.). Таким образом, эти дети не подвергались облучению за счет йода-131 ни внутриутробно, ни в постнатальном периоде.

Все дети из обеих групп проходили ежегодное детальное медицинское обследование, включавшее, помимо осмотров педиатра (или терапевта), эндокринолога и ряда других специалистов, ультразвуковое исследование ЩЖ и регионарных лимфоузлов, аспирационную пункционную биопсию патологически измененной тиреоидной ткани (по показаниям) с последующим цитологическим исследованием биоптатов, определение содержания в крови тиреотропина, тиреоидных гормонов, тиреоглобулина, антитиреоидных аутоантител, йода в моче (у части наблюдаемых). Все заболевшие патологией ЩЖ дообследовались и лечились амбулаторно или в стационарных условиях на базе центральных районных больниц, детской областной больницы в г. Калуге и клиники ГУ – МРНЦ РАМН. Среди выявленных заболеваний ЩЖ в обеих группах доминировали различные проявления зобной болезни (диффузный и диффузно-узловой нетоксический зоб, киста ЩЖ). Кроме того, среди облученных выявлен 1 случай аутоиммунного тиреоидита и 3 случая гипоплазии ЩЖ, которые также могут быть следствием йодного дефицита или облучения железы. Поэтому заболеваемость тиреоидной патологией среди наблюдаемого контингента исследовалась в целом без выделения отдельных нозологических форм.

В соответствии с принципами когортного исследования [10, 12], все включенные в группу наблюдения и в группу сравнения дети в начале исследования не имели заболеваний щитовидной железы и каких-либо изменений в гипофизарно-тиреоидной системе.

Оценка частоты заболевания тиреопатиями среди наблюдаемого контингента за весь период наблюдения (1986-1998 гг.) проводилась с помощью "показателя частоты случаев" [10], или "коэффициента заболеваемости" (КЗ) [12], по другой терминологии, который вычислялся по формулам: КЗо = (Aо/Rо)х1000 и КЗк = (Aк/Rк)х1000, где A - это число лиц из наблюдаемой группы, заболевших тиреопатиями за время наблюдения; R- сумма всех отрезков времени, в течение которого каждое лицо из наблюдаемой группы подвергается риску заболеть; подстрочные индексы "о" и "к" означают соответственно "облученные" и "контроль"; множитель 1000 использован, так как в работе принято определять КЗ на 1000 человеко-лет риска.

Числитель в этих формулах строго отражает только новые случаи патологии ЩЖ. Для каждого лица в каждой данной наблюдаемой группе (или подгруппе) риск заболевания является временем, в течение которого это лицо принадлежит к исследуемой популяции и не имеет данного заболевания, а, следовательно, рискует им заболеть. Сумма длительностей риска в знаменателях приведенных выше формул измерялась в годах, поэтому она называется человеко-годы. При этом каждый человек в изучаемой популяции соответствует одному человеко-году в знаменателе на каждый год наблюдения до развития болезни или выхода пациента из-под наблюдения.

Необходимо особо отметить, что при использовании коэффициента заболеваемости учитываются также данные лиц, которые присоединяются к исследуемой группе населения или покидают ее в период наблюдения вследствие миграции, смертности от других заболеваний или по какой-либо иной причине [12]. Это свойство КЗ делает его весьма ценным инструментом изучения заболеваемости в популяциях населения при длительных сроках наблюдения, когда практически недостижимо предотвратить выход части исследуемых лиц из-под наблюдения.

Для коэффициентов заболеваемости вычисляли стандартные отклонения ( СО ) и 95 % доверительные интервалы ( ДИ ). При этом была использована вероятностная модель, основывающаяся на распределении Пуассона, аппроксимированного нормальным распределением [12]. Формулы для расчета СО и ДИ были следующими:

СО = ± (VА /R2 )х 1000 , 95 % ДИ=КЗ± 1,96 хСО,

где A - число членов соответствующей группы (или подгруппы), заболевших тиреопатиями за период наблюдения; R - суммарное количество человеко-лет риска всех членов соответствующей группы (или подгруппы).

Коэффициенты заболеваемости с показателями вариации вычисляли по приведенным выше формулам отдельно для мальчиков и девочек с целью учета половых различий. При анализе общей заболеваемости в наблюдаемых группах (или подгруппах) вычисляли показатели, стандартизованные по полу. При этом использовали косвенный метод стандартизации [12] с принятием условия, что в каждой исследуемой группе (или подгруппе) число человеко-лет риска для мальчиков и для девочек одинаково и составляет половину суммарного числа человеко-лет для всей группы (или подгруппы). С учетом этого условия формулы для расчета стандартизованных по полу коэффициентов заболеваемости с показателями вариации были следующими:

КЗст = (КЗм + КЗд )/2, СОст = (4CK3cm7t000)7R)x1000,(95 % ДИ )ст = КЗст ± 1,96хСОст ,

где КЗ ст , СОст,(95% ДИ)ст - стандартизованные по полу показатели, соответственно коэффициента заболеваемости, стандартного отклонения и 95 % доверительного интервала;

КЗ м и КЗ д - коэффициенты заболеваемости, соответственно мальчиков и девочек; R - суммарное число человеко-лет риска мальчиков и девочек данной группы (т.е. суммарное число человеко-лет риска для всех членов данной наблюдаемой группы).

Рассчитывали также относительные риски (relative risk - RR) заболеть патологией щитовидной железы после ее внутриутробного облучения за счет инкорпорированного техногенного йода-131 и их 95 % доверительные границы ( ДГ ). Для мальчиков и девочек по отдельности эти показатели рассчитывали по формулам [12]:

RR = КЗо/КЗк, 95 % ДГ=еln(RR)±**"'А-)+"'А-', где КЗо и КЗк – коэффициенты заболеваемости, соответственно облученных и контрольных лиц (мальчиков или девочек); e - основание натуральных логарифмов (ln); Ao и Aк - число заболевших патологией ЩЖ за период наблюдения, соответственно среди облученных и контрольных лиц (мальчиков или девочек).

При расчете относительных рисков с их 95 % доверительными границами для всей наблюдаемой группы (или отдельной подгруппы) облученных детей, включая мальчиков и девочек вместе, приведенные выше формулы преобразовывались следующим образом:

О ln(RR ст ) ± Г96Д,00 ° ( R о Х КЗ ( ст ) о )] + [1 000 ( R к Х КЗ ( ст ) к )]

RRст = КЗ(ст)о/КЗ(ст)к, (95 % ДГ )ст = е , где RRст - относительный риск для наблюдаемых популяций облученных детей, включающих мальчиков и девочек вместе; КЗ(ст)о и КЗ(ст)к - стандартизованные по полу коэффициенты заболеваемости облученных и контрольных лиц соответственно; Rо и Rк - суммарное число человеко-лет риска мальчиков и девочек группы облученных и группы контроля соответственно; ДГст - 95 % доверительные границы для RRст.

Кроме вышеперечисленных показателей для облученных определяли также этиологическую (или атрибутивную) фракцию ( ЭФ ), которая показывает, какой процент случаев заболевания патологией ЩЖ был бы устранен при отсутствии внутриутробного облучения за счет инкорпорированного йода-131. Этот показатель вычислялся по формуле [10]:

ЭФ = [(КЗ о - КЗк)/КЗ о ]х 1 00% (обозначения те же).

Результаты и их обсуждение

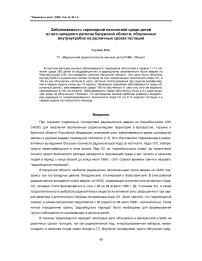

Результаты проведенных исследований представлены в обобщенном виде в таблице. Как видно из таблицы, заболеваемость тиреоидной патологией у детей с облученной щитовидной железой была существенно выше, чем у их сверстников из контрольной группы с необлученной ЩЖ (нижние 95 % ДГ относительных рисков для всех облученных вместе превышают значение, равное "единице"). Особенно высоки значения КЗ в подгруппах № 1 и № 4 облученных детей. Дети подгруппы № 1 облучены частично внутриутробно, частично в первые недели после рождения, а в период облучения всех членов подгруппы № 4 полностью входил срок гестации с 9-й по 14-ю неделю. В обеих этих подгруппах заболеваемость была выше, чем в контроле как у мальчиков, так и у девочек.

Объяснение этого феномена может быть следующим. По данным литературы [13, 14], период с 9 по 14 неделю гестации является завершающим этапом в дифференцировке ЩЖ. В это время в железе происходят интенсивные процессы морфогенеза наряду с ростом функциональной активности, включая активное поглощение йода. И если в организме матери присутствует радиоактивный йод, то он, проходя через плаценту, также будет включаться в ЩЖ плода, вызывая в зависимости от уровней поглощенных доз те или иные негативные эффекты. Этим можно объяснить высокую заболеваемость тиреопатиями среди детей из подгруппы № 4. В то же время среди детей из подгрупп № 3 и № 5, которые облучались не на всем течении периода с 9 по 14 недели гестации, заболеваемость тиреоидной патологией была несколько ниже, что, по-видимому, обусловлено более низкими поглощенными дозами ионизирующего излучения.

Заболеваемость тиреопатиями среди детей подгруппы № 6, облучавшихся на 1-5 неделях гестации, практически не отличается от таковой в контрольной группе. Это можно объяснить тем, что в период облучения ЩЖ у этих лиц еще не была сформирована как структурно оформленный и функционирующий орган. Очевидно, на этом этапе гестации организм плода еще не испытывает особой нужды в йоде, и этот микроэлемент (включая и йод-131) в его кровеносную систему из организма матери практически не поступает.

Таблица

Показатели заболеваемости тиреопатиями среди детей , облученных внутриутробно на различных сроках гестации , и среди не облученных in utero детей из группы сравнения

|

Группы наблюдаемых детей |

Пол |

Количество |

Число человеко-лет под риском ( R ) |

Коэффициенты заболеваемости на 103 чел.-лет со стандартными отклонениями (и 95 % ДИ) (КЗ) |

Относительные риски (с 95 % ДГ) ( R R ) |

Этиологические фракции (%) (ЭФ) |

|

|

N |

A |

||||||

|

Подгруппа № 1 |

м |

75 |

12 |

650,35 |

18,45 ± 5,33 (8,01 – 28,89) |

3,41 (1,20; 9,67) |

70,6 |

|

(облучены на 28-40 нед. геста- |

ж |

65 |

24 |

604,08 |

39,73 ± 8,11 (23,84 – 55,62) |

4,21 (2,01; 8,80) |

76,2 |

|

ции и в первые 13 нед. жизни) |

м+ж |

140 |

36 |

1254,43 |

29,09 ± 4,82 (19,65 – 38,53) |

3,92 (2,14; 7,17) |

74,5 |

|

Подгруппа № 2 (облучены на 19-40 нед. гестации) |

м |

44 |

2 |

484,66 |

4,13 ± 2,92 (- 1,59 – 9,85) |

0,76 (0,15; 3,93) |

- 31,2 |

|

ж |

48 |

4 |

458,65 |

8,72 ± 4,36 (0,17 – 17,27) |

0,92 (0,29; 2,95) |

- 8,3 |

|

|

м+ж |

92 |

6 |

943,31 |

6,43 ± 2,61 (1,31 – 11,54) |

0,87 (0,34; 2,23) |

- 15,6 |

|

|

Подгруппа № 3 (облучены на 12-31 нед. гестации) |

м |

63 |

6 |

621,50 |

9,65 ± 3,94 (1,93 – 17,38) |

1,78 (0,54; 5,84) |

43,8 |

|

ж |

46 |

10 |

380,56 |

26,28 ± 8,31 (9,99 – 42,56) |

2,78 (1,16; 6,69) |

64,1 |

|

|

м+ж |

109 |

16 |

1002,06 |

17,97 ± 4,23 (1,31 – 11,54) |

2,42 (1,21; 4,82) |

58,6 |

|

|

Подгруппа № 4 (облучены на 1-23 нед. гестации) |

м |

52 |

10 |

500,62 |

19,98 ± 6,32 (7,59 – 32,36) |

3,69 (1,26; 10,79) |

72,9 |

|

ж |

43 |

9 |

422,06 |

21,32 ± 7,11 (7,39 – 35,26) |

2,26 (0,92; 5,56) |

55,7 |

|

|

м+ж |

95 |

19 |

922,68 |

20,65 ± 4,73 (11,38 – 29,92) |

2,78 (1,41; 5,49) |

64,0 |

|

|

Группы наблюдаемых детей |

Пол |

Количество |

Число человеко-лет под риском ( R ) |

Коэффициенты заболеваемости на 103 чел.-лет со стандартными отклонениями (и 95 % ДИ) (КЗ) |

Относительные риски (с 95 % ДГ) ( R R ) |

Этиологические фракции (%) (ЭФ) |

|

|

N |

A |

||||||

|

Подгруппа № 5 (облучены на 1-12 нед. гестации) |

м |

41 |

6 |

400,56 |

14,98 ± 6,12 (2,99 – 26,96) |

2,77 (0,84; 9,06) |

63,8 |

|

ж |

36 |

5 |

407,13 |

12,28 ± 5,49 (1,52 – 23,05) |

1,30 (0,44; 3,81) |

23,1 |

|

|

м+ж |

77 |

11 |

807,69 |

13,63 ± 4,11 (5,58 – 21,68) |

1,83 (0,84; 4,01) |

45,5 |

|

|

Подгруппа № 6 (облучены на 1-5 нед. гестации) |

м |

25 |

1 |

228,33 |

4,38 ± 4,38 (- 4,20 – 12,96) |

0,81 (0,09; 6,92) |

- 23,7 |

|

ж |

22 |

2 |

217,50 |

9,20 ± 6,50 (- 3,55 – 21,94) |

0,97 (0,21; 4,45) |

- 2,6 |

|

|

м+ж |

47 |

3 |

445,83 |

6,79 ± 3,90 (- 0,86 – 14,44) |

0,91 (0,27; 3,15) |

- 9,4 |

|

|

м |

300 |

37 |

2886,02 |

12,82 ± 2,11 (8,69 – 16,95) |

2,37 (0,93; 6,02) |

57,7 |

|

|

Все облученные дети вместе |

ж |

260 |

54 |

2489,98 |

21,69 ± 2,95 (15,90 – 27,47) |

2,30 (1,17; 4,51) |

56,5 |

|

м+ж |

560 |

91 |

5376,00 |

17,26 ± 1,79 |

2,32 |

57,0 |

|

|

(13,74 – 20,77) |

(1,34; 4,03) |

||||||

|

Группа сравнения (контрольная) |

м |

93 |

5 |

923,12 |

5,42 ± 2,42 (0,67 – 10,16) |

- |

- |

|

ж |

106 |

10 |

1059,56 |

9,44 ± 2,98 (3,59 – 15,29) |

- |

- |

|

|

м+ж |

199 |

15 |

1982,68 |

7,43 ± 1,94 (3,64 – 11,22) |

- |

- |

|

Список литературы Заболеваемость тиреоидной патологией среди детей из юго-западного региона Калужской области, облученных внутриутробно на различных сроках гестации

- Авраменко Н.Л. Функция щитовидной железы и специфические аутоиммунные реакции у детей Народичского района Житомирской области спустя 2,5 года после аварии на ЧАЭС: Автореф. дис.... канд. мед. наук. -Обнинск, 1992. -18 с.

- Эпштейн Е.В., Олейник В.А., Тронько Н.Д. Возможные поражения щитовидной железы у детей, подвергшихся воздействию радионуклидов йода в результате аварии на Чернобыльской АЭС//Пробл. эндокринол. -1992. -Т. 38, № 4. -С. 21.

- Мишагин В.А. Радиационные поражения щитовидной железы у лиц, проживающих в условиях зобной эндемии. Методы диагностики и терапии: Автореф. дис.... докт. мед. наук. -М., 1994. -32 с.

- Демидчик Е.П., Цыб А.Ф., Лушников Е.Ф. и др. Рак щитовидной железы у детей (последствия аварии на Чернобыльской АЭС). -М.: Медицина, 1996. -208 с.

- Цыб А.Ф. Медицинские последствия аварии на Чернобыльской АЭС//Мед. радиология и радиацион. безопасность. -1998. -Т. 43, № 1. -С. 18-23.

- Орлов М.Ю., Сныков В.П., Хваленский Ю.А. и др. Загрязнение почвы европейской части территории СССР йодом-131 после аварии на Чернобыльской АЭС//Атомная энергия. -1996. -Т. 80, вып. 6. -С. 466-471.

- Москалев Ю.И. Отдаленные последствия воздействия ионизирующих излучений. -М.: Медицина, 1991.-464 с.

- Ярмоненко С.П., Вайнсон А.А. Радиобиология человека и животных. -М.: Высшая школа, 2004. -549 с.

- Моршина Т.Н., Бобовникова Ц.И., Корпусова Ю.В. и др. Изучение геохимических особенностей ряда районов Калужской области с эндемией зоба//Гигиена и санитария. -1994. -№ 3. -С. 45-47.

- Биглхол Р., Бонита Р., Кьельстрем Т. Основы эпидемиологии/Пер. с англ. -Женева: ВОЗ, 1994. -259 с.

- Мазурин А.В., Воронцов И.М. Пропедевтика детских болезней. -М.: Медицина, 1986. -432 с.

- Альбом А., Норелл С. Введение в современную эпидемиологию/Пер. с англ. -Таллин: Ин-т экспе-рим. и клинич. медицины (Эстония); Датское противораковое об-ство, 1996. -122 с.

- Toran-Allerand C.D. Normal development of the hypothalamic-pituitary-thyroid axis: ontogeny of the neuroendocrine unit//The Thyroid. A Fundamental and Clinical Text/Ingbar S.H., Braverman L.E., Eds. -Philadelphia: J.B.Lippincott Co, 1986. -P. 7-23.

- Кобозева Н.В., Гуркин Ю.А. Перинатальная эндокринология: Руководство для врачей. -Ленинград: Медицина, 1986. -312 с.

- Gregerman R.I. Intrinsic physiologic variables//The Thyroid. A Fundamental and Clinical Text/Ingbar S.H., Braverman L.E., Eds. -Philadelphia: J.B.Lippincott Co, 1986. -P. 361-381.