Заболеваемость внуков лиц, подвергавшихся профессиональному хроническому сочетанному радиационному воздействию

Автор: Петрушкина Н.П., Патрушева Н.В., Ерохин Р.А., Федоренко Е.П., Чемарина Д.В., Усанова И.Г., Титоренко В.А.

Рубрика: Научные статьи. Из истории отечественной радиационной медицины

Статья в выпуске: 13, 2002 года.

Бесплатный доступ

Оценена заболеваемость 1010 внуков работников радиохимического предприятия, которые имели профессиональный контакт с внешним, преимущественно у-излучением, и аэрозолями 239Pu в период становления производства. Анализ показателей заболеваемости наблюдаемых детей, от рождения до трех лет не выявил увеличения общей заболеваемости, частоты врожденных пороков развития и новообразований в основных группах при сопоставлении их с группой внуков лиц, проживающих на данной территории в это же время, но не имевших контакта с ионизирующими излучениями.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169868

IDR: 170169868

Текст научной статьи Заболеваемость внуков лиц, подвергавшихся профессиональному хроническому сочетанному радиационному воздействию

Incidence was assessed in 1010 grandchildren of radiochemical facility workers who had been professionally exposed to external, primarily γ -radiation and 239Pu aerosols in the period when the production was building up. The analysis of incidence indicators in the followed-up children from birth to three years old has not revealed any increase in the general incidence, frequency of congenital developmental anomalies and neoplasms in the studied groups as compared with the group of grandchildren of persons living in the same area at the same time, but unexposed to ionizing radiation.

Исследование генетических эффектов ионизирующего излучения представляет большой интерес в связи с широким применением его в народном хозяйстве и медицине. Имеются данные, что генетические радиационные повреждения могут привести к изменению реактивности, а также к учащению врожденных пороков развития и новообразований [2]. Цель данного исследования -анализ заболеваемости внуков лиц, работавших на радиохимическом производстве. В научной литературе сведения относительно эффектов воздействия на человека ионизирующего излучения, проявляющихся в ряде поколений, отсутствуют.

Материалы и методы исследования

Изучали заболеваемость 1316 детей с момента рождения до трех лет. Все дети родились в г. О., население которого обеспечено квалифицированной медицинской помощью в соответствии с существующими нормативами. Выделены три основ ные группы и группа сравнения. К основным группам относились внуки работников, более 30 лет назад подвергавшихся хроническому общему Y-облучению и имевших контакт с аэрозолями плутония. I группа - это внуки (504), у которых только дедушка подвергался сочетанному радиационному воздействию; II группа - дети (171), у которых только бабушка работала на радиохимическом производстве; III группа - дети (335), чьи бабушка и дедушка имели профессиональный контакт с радиационным фактором.

Условно принято (НКДАР), что облучение в дозе 1 Гр удваивает спонтанную частоту мутаций в гаметах [5], поэтому в каждой группе определено число бабушек и дедушек с поглощенной дозой у-излучения 1 Гр и выше. В I группе они составляли 38,8%, во II - 39,3%, в III - 49,7%. Дозы рассчитаны к моменту зачатия тех людей, которые в настоящее время имеют наблюдаемых детей. 72,9% бабушек внуков II и III групп подвергались хроническому воздействию Y-излучения в период беременности. Доза пренатального облучения колеба- лась от 0,0001 до 1,45 Гр. Содержание 239Pu у 89% работников в каждой группе было в пределах ДС, а в остальных случаях отмечалось превышение ДС в 2-35 раз. Поглощенная доза от депонированного в гонады плутония составляла 0-0,16 Зв. У 7 работников эта доза была 0,3-1,6 Зв. Хроническая лучевая болезнь диагностирована у 7,2% работников в I группе, во II - у 12%, в III - у 10,3% дедушек и 4,5% бабушек. Кроме бабушек и дедушек в каждой из основных групп у 41-46% детей отец подвергался профессиональному воздействию, у 4-5% детей мать работала на радиохимическом производстве, у 3-10% детей мать и отец имели профессиональный контакт с ионизирующими излучениями. Дозы облучения родителей были значительно меньше ПДД (НРБ-76).

Группа сравнения представлена 306 детьми, относящимися ко второму поколению лиц, которые проживали в течение этого же периода времени в г. О., но не имели профессионального контакта с источниками ионизирующих излучений. Эта группа не отличалась от основных групп по частоте осложнений беременности и родов у матери, алкоголизма родителей, по характеру вскармливания на первом году жизни, по жилищно-бытовым условиям, т.е. по факторам, влияющим на заболеваемость детей раннего возраста.

Заболеваемость изучали по 13 классам болезней и 60 нозологическим формам в трех возрастных градациях: до одного года, от одного года до двух лет, от двух до трех лет. Единицей наблюдения являлось первичное обращение за медицинской помощью. Изучение заболеваемости проводили методом выкопировки сведений из первичной медицинской документации (ф. 112) на специальные статистические карты. При шифровке заболеваний руководствовались Статистической классификацией болезней, травм и причин смерти (1984 г.). Все наблюдавшиеся аномалии развития оценены относительно угроз для жизни: врожденные пороки сердца или атрезия прямой кишки, короткая уздечка языка или эпикантус. Регистрировались не только выявленные при рождении аномалии развития, но и обнаруженные в более поздние сроки на протяжении жизни. Для оценки заболеваемости рассчитывали интенсивные показатели по общепринятой методике. Помимо этого определяли кратность заболеваний, число неболевших и часто болевших детей (в %). Достоверность различий определяли с помощью критерия « t » Стьюдента, а при малых долях (менее 0,20) -методом « ф » с помощью критерия « F » Фишера. Использовался 1% уровень значимости [10].

Результаты исследования и их обсуждение

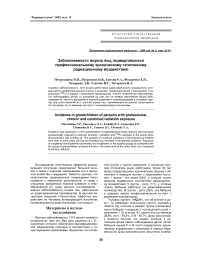

Как видно из данных таблицы, общий уровень заболеваемости на 1 -м году жизни составлял 3457-3731, на 2-м возрастал до 4632-5101, на 3-м уменьшался, но оставался высоким по сравнению с 1-м годом - 4029-4389 на 1000 детей данного возраста. Среди детей всех возрастных групп на первом месте стоят болезни органов дыхания. В структуре заболеваемости детей 1-го года жизни этот класс болезней составил 49,9-55,2%, на 2-м -

68,6-71,8%, на 3-м - 66,7-70,8%. Этот класс болезней представлен в основном острыми респираторными заболеваниями. На их долю приходилось 86-97% и в основных группах, и в группе сравнения. В связи с наибольшей распространенностью этой нозологической формы мы попытались определить, имеются ли какие-либо особенности в течении ОРЗ у наблюдаемых детей. Среди детей 1-го года жизни в I, II, III группах и группе сравнения соответственно 19,6; 21,3; 22,8; 27% острых респираторных заболеваний имели осложненное течение. На 2-м году жизни этот показатель составил 22,2; 23,9; 22,5 и 21%, на 3-м - 14,3; 13,4; 15,5 и 13,9% соответственно (различия с группой сравнения недостоверны). Среди осложнений ОРЗ наиболее часты отиты (72-90%), реже - пневмонии (6-24%) и сочетание пневмонии и отита (2-9%).

На втором месте по частоте и удельному весу в общей заболеваемости детей до года находились болезни кожи и подкожной клетчатки. Обращает внимание распространение катаральноэкссудативного диатеза. В этом классе на его долю приходилось 62-69%. В возрасте от года до трех лет класс болезней кожи и подкожной клетчатки занимал третье место в структуре общей заболеваемости и в большей степени представлен инфекционными заболеваниями кожи: 41-56% - на 2-м и 3-м годах жизни. Частота заболеваний этого класса среди детей основных групп не превышает данный показатель для группы сравнения.

Третье место в структуре заболеваемости детей до года занимали болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, составляя 6,9-7,9%. Среди болезней этого класса наиболее высокие показатели по рахиту, который встречался с частотой 163,7-205,9% в своем классе болезней составлял 66,6-76,2% ( р >0,01).

Инфекционные и паразитарные болезни, занимавшие 4-е место в патологии детей до года, стояли на 2-м месте в заболеваемости детей старше года. В структуре общей заболеваемости этот класс болезней составлял на 1-м году жизни в I, II, III группах 6,3; 6,3; 6,7% соответственно; в группе сравнения - 7,7%; на 2-м году - 7,4; 7,2; 7,8 и 8,2% соответственно; на 3-м - 10,5; 12,9; 11,1 и 13,3% соответственно. Наиболее высокой оказалась заболеваемость ветряной оспой (10-30%) и коревой краснухой (12-18%).

Из редких заболеваний заслуживают внимания аномалии развития и новообразования. Почти все заболевания этих классов диагностированы на первом году жизни. Частота аномалий развития составляла 61,5% - в I группе, 58,5% - во II, 62,7% - в III и 52,3% - в группе сравнения. Достоверные различия между сопоставляемыми группами не выявлены. Из врожденных пороков развития наиболее распространенными являются дисплазия тазобедренных суставов, короткая уздечка языка, крипторхизм, эпикантус. В классе новообразований злокачественные опухоли отсутствовали. Доброкачественные представлены гемангиомами и встречались с одинаковой частотой в основных группах и группе сравнения: 55,6; 58,4; 50,7 и 42,5% ( р >0,01).

По частоте заболеваний, перенесенных детьми в течение 1-го года жизни, в каждой группе наблюдаемых детей выделены неболевшие, болевшие эпизодически (1-3 раза) и часто болевшие (4 раза и более) дети. Индекс здоровья (процент неболевших детей) уменьшался на 2-м году жизни и несколько возрастал на 3-м. Доля неболевших детей на 1-м году жизни составила 15,5; 15,8; 16,4 и 17,6%; на 2-м - 8,9; 9,3; 6,9 и 5,5%; на 3-м году 13,4; 7,8; 11,6 и 7,8% соответственно в I, II, III группах и группе сравнения (р>0,01). Важным показателем является число часто болевших детей. На 1-м году удельный вес их составлял в основных I-III группах 44,2; 51,5; 51%; в группе сравнения - 48%; увеличивался на 2-м году: 66,4; 65; 73,1 и 74,2% и несколько уменьшался на 3-м 58,2; 64,3; 57,6 и 66,4% соответственно. При сопоставлении этого показателя заболеваемости у детей основных групп и группы сравнения также не выявлено достоверных различий.

Таблица

Общая заболеваемость по классам болезней (в случаях на 1000 детей данного возраста)

|

Группы, возраст, количество детей |

||||||||||||

|

До года |

От года до 2 лет |

От 2 лет до 3 лет |

||||||||||

|

Классы болезней |

I |

II |

III |

Группа сравнения |

I |

II |

III |

Группа сравнения |

I |

II |

III |

Группа сравнения |

|

504 |

171 |

335 |

306 |

504 |

171 |

333 |

306 |

395 |

140 |

276 |

306 |

|

|

Инфекционные и паразитарные болезни |

220 |

234 |

245 |

255 |

365 |

333 |

376 |

418 |

415 |

564 |

446 |

578 |

|

Новообразования |

56 |

58 |

51 |

42 |

2 |

6 |

- |

- |

- |

7 |

- |

3 |

|

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ |

240 |

246 |

278 |

268 |

83 |

76 |

63 |

101 |

2 |

- |

4 |

7 |

|

Болезни крови и кроветворных органов |

52 |

76 |

75 |

82 |

30 |

29 |

33 |

29 |

- |

7 |

7 |

6 |

|

Психические расстройства |

26 |

47 |

21 |

33 |

18 |

17 |

27 |

23 |

63 |

36 |

33 |

33 |

|

Болезни нервной системы и органов чувств |

188 |

175 |

221 |

170 |

151 |

146 |

197 |

167 |

116 |

171 |

174 |

154 |

|

Болезни органов пищеварения |

135 |

228 |

176 |

144 |

175 |

228 |

176 |

261 |

127 |

150 |

101 |

98 |

|

Болезни органов дыхания |

1919 |

2029 |

1910 |

1755 |

3643 |

3228 |

3370 |

3497 |

3002 |

2986 |

2822 |

2928 |

|

Болезни мочеполовых органов |

40 |

64 |

54 |

49 |

28 |

11 |

36 |

33 |

20 |

29 |

40 |

36 |

|

Болезни кожи и подкожной клетчатки |

403 |

398 |

460 |

464 |

292 |

363 |

275 |

412 |

238 |

264 |

254 |

343 |

|

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани |

22 |

23 |

12 |

10 |

6 |

- |

9 |

6 |

10 |

7 |

14 |

26 |

|

Врожденные аномалии |

61 |

58 |

63 |

52 |

8 |

6 |

3 |

3 |

5 |

7 |

7 |

13 |

|

Несчастные случаи, отравления, травмы |

115 |

94 |

93 |

134 |

143 |

158 |

170 |

150 |

139 |

157 |

127 |

163 |

|

Всего заболеваний |

3478 |

3731 |

3660 |

3457 |

4942 |

4632 |

4734 |

5101 |

4142 |

4386 |

4029 |

4389 |

Сопоставление показателей заболеваемости поколения лиц, подвергавшихся и не подвергавшихся сочетанному воздействию у- и а-излучения в условиях радиохимического производства, не обнаружило различий в заболеваемости детей основных групп и группы сравнения. Уровень общей заболеваемости, структура, индекс здоровья, частота осложнений ОРЗ в нашем исследовании в основном совпадают с данными отечественной научной литературы по СССР [3, 4, 1]. Сведения о заболеваемости внуков людей, подвергавшихся воздействию ионизирующих излучений, в научной литературе отсутствуют. Имеется ограниченное число работ по исследованию генетических эффектов у детей лиц, профессионально связанных с Y-излучением. При обследовании последующего поколения отцов [8] и матерей [6], профессионально связанных с ионизирующими излучениями до зачатия, не выявили различий в заболеваемости при сравнении с контролем. Обследуя детей и внуков женщин, подвергавшихся рентгенотерапии, не обнаружено отклонений в состоянии их здоровья [12]. Результаты настоящего исследования не отличаются от имеющихся немногочисленных научных литературных данных по обсуждаемому вопросу.

В таких классах болезней, как аномалии развития и новообразования, получены более высокие показатели во всех группах по сравнению с литературными данными. Частота врожденных пороков развития, по данным разных авторов, колеблется от 17,3 до 27,2% [9, 7]. Расхождения по этому показателю можно объяснить различными методическими подходами. Большинством авторов регистрируются только потенциально летальные или мешающие трудоспособности аномалии раз- вития. Проведена оценка даже самых легких пороков развития. При анализе заболеваемости детей раннего возраста приводится близкая к нашим данным частота аномалий развития - 51,4%О [11]. Что касается новообразований, то прежде всего следует отметить отсутствие злокачественных новообразований у наблюдаемых детей. Доброкачественные опухоли, представленные гемангиомами, встречаются с одинаковой частотой в основных группах и группе сравнения. Выявленное увеличение частоты новообразований (гемангиом) по сравнению с литературными данными, по-види-мому, также связано с разными методическими подходами к оценке этого показателя.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что рассмотренные показатели заболеваемости внуков лиц, подвергавшихся сочетанному радиационному воздействию, не отличаются от таковых в группе сравнения и совпадают с данными литературы.

Выводы сделаны на основе наблюдения за относительно небольшим количеством детей, в то время как известно, что генетические эффекты обнаруживаются при обследовании большого контингента лиц.

Очевидно, для окончательного решения вопроса о генетических эффектах облучения человека необходимо продолжение исследований на большой группе детей и в возрастной динамике.

Заключение

Изучение заболеваемости внуков лиц, которые в условиях радиохимического производства подвергались хроническому воздействию, общему у -излучению и имели контакт с аэрозолями плутония, не обнаружило различий при сопоставлении с группой сравнения по таким показателям, как общая заболеваемость, структура заболеваемости, индекс здоровья, число часто болеющих детей, частота осложнений ОРЗ. Частота врожденных аномалий и новообразований также не отличалась в основных группах и группе сравнения.

Список литературы Заболеваемость внуков лиц, подвергавшихся профессиональному хроническому сочетанному радиационному воздействию

- Артемов В.Г. Структура и динамика инфекционной заболеваемости детей первых 7 лет жизни//3дравоохр. Российской Федерации. 1983. № 11. С. 24-27.

- Бочков Н.П. Генетические последствия применения ядерного оружия//Вестн. Акад. мед. наук СССР. 1983. № 4. С. 36-41.

- Веселов Н.Г. Влияние социально-биологических факторов на заболеваемость детей первых 7 лет жизни//Сов. здравоохр. 1980. № 5. С. 34-38.

- Beселов Н.Г. Заболеваемость детей первых 7 лет жизни в условиях крупного города//3дравоохр. Российской Федерации. 1979, № 9. С. 15-17.

- Ионизирующее излучение: источники и биологические эффекты. НКДАР: Докл. за 1982 г. Ген. Ассамблеи (с приложениями в 2-х томах). ООН. Нью-Йорк, 1982.

- Мануйлова И.Н., Тампер В.В. Состояние здоровья детей и подростков, родившихся от матерей, профессионально связанных с ионизирующими излучениями//Охрана здоровья детей и подростков. Киев. Здоровье. 1970. С. 197-199.

- Особенности распространения врожденных пороков развития в Белоруссии. Г.И.Лазюк, И.В.Лурье, Ю.И.Усанова и др.//Вестн. Акад. мед. наук СССР. 1984. № 7. С. 58-61.

- Патрушева Н.В., Воронин П.Ф. Заболеваемость детей, отцы которых подвергались профессиональному облучению//Бюл. радиац. мед. 1980. № 1. С. 30-34.

- Петров-Маслаков М.А., Репина М.А. Врожденные аномалии развития. Вопросы охраны материнства и детства. 1967. № 1. С. 3-8.

- Плохинский Н.А. Биометрия. Изд-во МГУ, 1970. 367 с.

- Серова Л.С. Влияние методических приемов сбора материала на определение уровня заболеваемости детей раннего возраста//Сов. здравоохр. 1971. № 3. С. 36-42.

- Кaplan I.I. Genetic effects in children and grandchildren of women treated by roentgen therapy//Radiology. 1959. V. 72, N. 4 Р. 518-521.