Заболевания кожи лица у женщин фертильного возраста

Автор: Байтяков В.В., Таратынова А.И., Власова С.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Кожные и венерические болезни

Статья в выпуске: 1 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: клинико-анамнестическая характеристика розацеа и периорального дерматита у женщин репродуктивного возраста. Материал и методы. Обследована 81 пациентка в возрасте от 18 до 49 лет (50 женщин с розацеа, 31 с периоральным дерматитом). Результаты. Заболеваемость розацеа у женщин нарастает к концу фертильного периода, тогда как пик заболеваемости периоральным дерматитом отмечается в начале четвертого десятилетия жизни. При розацеа чаще, чем при периоральном дерматите, отмечается семейная отягощенность с преобладанием наследования по материнской линии (р

Женщины фертильного возраста, качество жизни, клинико-анамнестическая характеристика, периоральный дерматит, розацеа

Короткий адрес: https://sciup.org/149135531

IDR: 149135531 | УДК: 616.53-002.282

Текст научной статьи Заболевания кожи лица у женщин фертильного возраста

Этиология заболевания окончательно не установлена. В качестве важнейших патогенетических звеньев розацеа рассматриваются изменения в системе врожденного и адаптивного иммунитета, нарушение кожного барьера и нейрососудистая дисрегуляция [2].

В литературе имеются сообщения как о сопоставимой заболеваемости среди мужчин и женщин [3], так и о более высокой частоте розацеа у лиц женского пола [4–7]. Отмечается также более ранний дебют заболевания у женщин [8].

Периоральный дерматит — хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица, наиболее часто поражающее женщин молодого возраста [9, 10]. Вопрос о нозологической самостоятельности перио-рального дерматита окончательно не решен. Несмотря на наличие характерной клинической картины, некоторые авторы рассматривают его как разновидность себорейного дерматита или как атипичную форму розацеа [11].

В развитии периорального дерматита предполагается важная роль экзогенных факторов. Так, преобладание среди больных женщин (мужчины и дети болеют периоральным дерматитом гораздо реже) связывают с широким использованием косметических средств [7, 11].

Лечение периорального дерматита и, особенно, розацеа представляет непростую задачу для современного дерматолога. Вместе с тем хроническое поражение кожи лица ведет к формированию психологических проблем, замкнутости, осложнениям во внутрисемейных взаимоотношениях, снижению трудоспособности [11, 12].

Таким образом, высокая частота розацеа и пери-орального дерматита у женщин фертильного возраста, упорное рецидивирующее течение этих дерматозов, их выраженное негативное влияние на качество жизни пациенток определяют актуальность исследования.

Цель: клинико-анамнестическая характеристика розацеа и периорального дерматита у женщин репродуктивного возраста.

Материал и методы. Обследована 81 пациентка, находившаяся на амбулаторном лечении в ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер» (г. Саранск) в 2015–2017 гг. Розацеа отмечалась у 50 пациенток, периоральный дерматит у 31 женщины.

Исследование выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен этическими комитетами всех участвующих клинических центров. До включения в исследование у всех участников получено письменное информированное согласие.

Критерии включения в исследование: установленный диагноз розацеа или периорального дерматита; женский пол; возраст от 18 лет; сохранная менструальная функция. Критерии исключения: инфекционные заболевания кожи лица (простой герпес, пиодермия и т. п.); беременность; лактация; состояние после удаления обоих яичников; наличие коморбидных эндокринопатий.

Изучались: возраст больных, наличие отягощенного семейного анамнеза, характер сопутствующей патологии, особенности формирования и развития дерматоза (возраст начала и продолжительность болезни, факторы, провоцирующие обострение, полученная ранее терапия).

Фототип кожи определяли по шкале Т. Фитцпатрика [13].

Для установления клинических форм розацеа использовали классификацию J. K. Wilkin [14]. Выраженность кожного процесса определяли соответственно с помощью Шкалы диагностической оценки розацеа (ШДОР) [6] и Индекса тяжести периорально-го дерматита (PODSI) [15]. ШДОР позволяет учиты- вать выраженность покраснения, количество узелков и гнойничков, наличие телеангиэктазий, ксероза, шелушения, выраженность субъективных симптомов, вовлечение в процесс глаз. Каждый показатель оценивался от 0 до 3 баллов. Максимальной тяжести розацеа соответствует 21 баллу по ШДОР.

Величина индекса PODSI определяется суммой баллов, отражающих выраженность покраснения, узелков и шелушения (от 0 до 3 баллов). Легкий периоральный дерматит соответствует величине PODSI 0,5–2,5 балла; средний — 3,0–5,5; тяжелый — 6,0–9,0 балла.

Тестирование по опроснику «Дерматологический индекс качества жизни» (ДИКЖ) [16] проведено для изучения воздействия розацеа и периораль-ного дерматита на качество жизни обследованных женщин.

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакетов прикладных программ Microsoft Excel и Statistica 7.0. Рассчитывали среднюю арифметическую (М), среднюю ошибку средней арифметической (m). Для определения статистической значимости различий средних величин использовали t-критерий Стьюдента (нормальность распределения проверена с помощью модуля Descriptive Statistics программы Statistica 7.0). Для оценки тесноты и направления корреляционных связей использовали непараметрический коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r). Критерий согласия хи-квадрат применяли для оценки достоверности расхождения сравниваемых групп. Критический уровень значимости при проверке гипотез принимался равным 0,05.

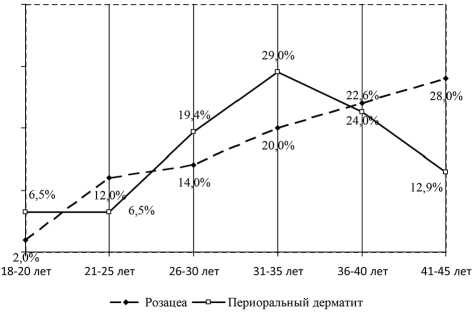

Результаты. Возраст пациенток с розацеа колебался от 18 до 49 лет (в среднем 36,0±1,1 года). Распределение пациенток по возрастным группам приведено на рис. 1. Заболевание чаще встречалось у женщин в возрасте 41-45 лет (28,0%), 36-40 лет (24,0%) и 31-35 лет (20,0%).

Рис. 1. Распределение по возрасту пациенток, страдающих розацеа и периоральным дерматитом, %

Периоральный дерматит отмечался у женщин от 18 до 46 лет (в среднем 33,1±1,3 года). Большинство больных входили в возрастные группы 31–35 лет (29,0%), 36-40 лет (22,6%) и 26-30 лет (19,4%).

В обеих группах большинство составляли пациентки со II фототипом кожи («светлый европейский») по Т Фитцпатрику (84,0% больных розацеа и 83,9% пациенток с периоральным дерматитом). III фототип кожи («темный европейский») отмечался у 8,0% па- циенток с розацеа и 12,9% больных с периоральным дерматитом. Уровень пациенток с I фототипом кожи («кельтский») (8,0% при розацеа и 3,2% при перио-ральном дерматите), очевидно, объясняется их невысокой частотой в исследуемой популяции.

Розацеа у обследованных пациенток дебютировала в возрасте от 14 до 48 лет (средний возраст дебюта 31,4±1,3 года). Средняя длительность болезни составила 4,7±1,0 года (от 3 месяцев до 26 лет).

Возраст дебюта периорального дерматита варьировался от 11 до 45 лет (в среднем 30,7±1,5 года). Средняя продолжительность болезни составила 2,5±0,7 года (от 2 месяцев до 15 лет).

Семейный анамнез отягощен у 17 (34,0%) больных с розацеа (из них у 14 по материнской линии). При периоральном дерматите наследственная отя-гощенность выявлена лишь у 3 (9,7%) пациенток (из них у 2 по материнской линии). С помощью критерия соответствия хи-квадрат выявлен более высокий уровень наследственной предрасположенности к развитию розацеа, чем периорального дерматита (χ2=15,1; df=1; р<0,001).

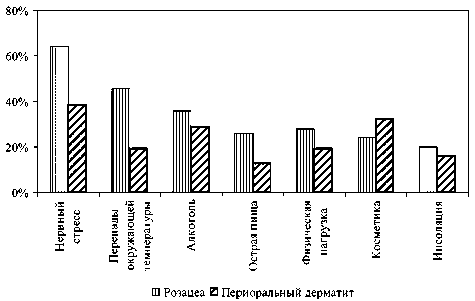

В качестве факторов, приводящих к ухудшению состояния кожного процесса при розацеа (рис. 2), пациентки рассматривали психологический стресс (64,0%), существенные перепады окружающей температуры (46,0%), прием алкоголя (36,0%), физическую нагрузку (28,0%), употребление пряностей и острот (26,0%), применение косметических средств (24,0%), ультрафиолетовое облучение (20,0%).

Рис. 2. Триггерные факторы при розацеа и периоральном дерматите, %

Пациентки с периоральным дерматитом связывают ухудшение состояния кожи с нервным стрессом (38,7%), использованием определенной косметики (32,3%), употреблением спиртных напитков (29,0%), значимыми колебаниями внешней температуры (19,4%), физическими упражнениями (19,4%), инсоляцией (16,1 %), приемом острой пищи (12,9%).

У 32 (64,0%) больных с розацеа выявлен эри-тематозно-телеангиэктатический тип болезни, у 18 (36,0%) диагностирована папулопустулезная розацеа. Сопутствующее поражение глаз (офтальморозацеа) установлено лишь у 1 больной (2,0%) с эрите-матозно-телеангиэктатической розацеа.

Показатель ШДОР у больных розацеа составлял от 2 до 14 баллов (в среднем 6,37±0,39 усл. ед.). Величина ШДОР у больных с эритематозно-телеанги-эктатическим и папулопустулезным типом болезни достоверно не отличалась (р>0,05).

Величина индекса PODSI у женщин с периораль-ным дерматитом варьировалась от 3 до 8 баллов, составив в среднем 5,64±0,23 балла. Периоральный дерматит средней степени тяжести (PODSI 3,0–5,5) выявлен у 14 больных (45,2%), тяжелая форма болезни (PODSI 6,0-9,0) у 17 пациенток (54,8%).

Сопутствующая патология отмечалась у 82% женщин фертильного возраста, страдающих розацеа, и у 64,5% пациенток с периоральным дерматитом. Таким образом, уровень полиморбидности при розацеа был выше, чем при периоральном дерматите (χ2=6,03; df=1; р<0,05).

У больных розацеа чаще других отмечались сопутствующие заболевания желудочно-кишечного тракта (66,0%), женской репродуктивной (36,0%) и сердечно-сосудистой (12,0%) систем. При пери-оральном дерматите также наиболее часто отмечалась гастроэнтерологическая (48,4%) и гинекологическая (19,4%) патология. У 12,9% пациенток с периоральным дерматитом отмечались сопутствующие заболевания органов дыхания. Сочетание с акне отмечалось у трех пациенток (6,0%) с розацеа и у одной пациентки (3,23%) с периоральным дерматитом.

Величина ДИКЖ у женщин, страдающих розацеа, варьировалась от 2 до 18 баллов, в среднем составив 8,2±0,6 балла. Незначительное снижение качества жизни (ДИКЖ <10 баллов) отмечено у 30 (60,0%) больных розацеа, умеренное ухудшение качества жизни (ДИКЖ 10-20 баллов) у 20 (40,0%) пациенток. Величина индекса качества жизни коррелировала с показателем ШДОР (r=0,48; р<0,001). У женщин с папулопустулезной розацеа отмечалось более выраженное снижение качества жизни, чем у пациенток с эритематозно-телеангиэктатическим типом болезни (в первом случае ДИКЖ 9,6±0,8, во втором 7,3±0,8 балла; р=0,049).

ДИКЖ у обследованных пациенток с перио-ральным дерматитом составлял от 4 до 25 баллов (в среднем 10,2±0,8 балла). У 16 больных (51,6%) качество жизни было снижено незначительно (ДИКЖ <10 баллов), у 13 (41,9%) умеренно (ДИКЖ 10-20 баллов), у 2 (6,45%) выраженно (ДИКЖ >20 баллов). Величина ДИКЖ у пациенток с периоральным дерматитом была достоверно выше, чем у женщин с розацеа (р<0,05).

Сведения о лечении, ранее полученном пациентками, приведены в таблице.

Обсуждение. На рис. 2 хорошо видно, что пик заболеваемости периоральным дерматитом приходится на начало четвертого десятилетия жизни, что, возможно, связано с действием триггерных факторов (активное использование косметических средств и т. п.). В то же время заболеваемость розацеа нарастает к концу фертильного периода, достигая наибольших значений во время менопаузы.

Достаточно высокий уровень семейной отягощен-ности у больных розацеа, вероятно, подтверждает современные воззрения на розацеа как на заболевание с конституциональной предрасположенностью [6, 7].

Интересной представляется выявленная нами невысокая частота офтальморозацеа у женщин фертильного возраста. В литературе [4, 12] отмечается существенно более высокий уровень вовлечения глаз в воспалительный процесс при розацеа. Возможным объяснением этого феномена может быть небольшой «стаж» болезни у исследованных пациенток. Нельзя исключить и протекторное действие косметических средств, которые женщины фертиль-

Характер терапии, ранее полученной пациентками с розацеа и периоральным дерматитом

|

Терапия в анамнезе |

Пациентки с розацеа (n=50) |

Пациентки с периоральным дерматитом (n=31) |

|

Только наружная терапия |

12 (24,0%) |

18 (58,1%) |

|

в т. ч. топические глюкокортикоиды |

5 (10,0%) |

12 (38,7%) |

|

Комплексная терапия, включающая курсы антибиотиков и метронидазола |

12 (24,0%) |

4 (12,9%) |

|

Не получали терапии |

26 (52,0%) |

9 (38,7%) |

ного возраста широко используют, а также влияние гормонального фона.

Выраженное негативное влияние на качество жизни является характерной чертой как розацеа, так и периорального дерматита. Нами выявлено более выраженное снижение качества жизни женщин при периоральном дерматите, чем при розацеа, которая считается более тяжелым и торпидным к лечению дерматозом. При этом ухудшение кожного процесса при розацеа сопровождалось понижением качества жизни пациенток. В то же время не выявлена отмеченная в литературе [11] корреляция показателя ДИКЖ с величиной PODSI (r=0,059; р>0,05), т. е. степень снижения качества жизни пациенток с пери-оральным дерматитом не зависела от тяжести кожного процесса.

При анализе полученной ранее терапии наибольшее внимание привлекает высокий удельный вес (52,0%) пациенток с розацеа, которые ранее не получали никакого лечения. Возможным объяснением может быть недостаточная осведомленность врачей и пациентов о заболевании.

Применение топических ГКС (в большинстве случаев по собственной инициативе или по «совету подруги»), очевидно, играет важную роль в развитии и течении периорального дерматита.

Заключение. Таким образом, заболеваемость розацеа у женщин нарастает к концу фертильного периода, тогда как пик заболеваемости периораль-ным дерматитом отмечается в начале четвертого десятилетия жизни.

У больных розацеа чаще отмечается семейная отягощенность (34,0%) с преобладанием наследования по материнской линии. У них также наблюдается достоверно более высокий уровень наличия сопутствующей патологии (82,0%).

Структура триггерных факторов при розацеа и периоральном дерматите имеет сходные черты. Течение кожного процесса ухудшается при нервных стрессах, употреблении острой пищи и алкоголя, перепадах температуры окружающей среды, инсоляции, физической нагрузке. В формировании пе-риорального дерматита несомненную роль играет использование топических ГКС (у 38,7% больных) и злоупотребление косметическими средствами (у 32,3% пациенток).

У женщин фертильного возраста преобладает эритематозно-телеангиэктатический подтип розацеа (60,0%). Относительно низкий уровень (2,0%) офтальморозацеа у этой категории пациентов, возможно, обусловлен небольшой продолжительностью болезни, протекторным действием косметических средств или влиянием гормонального фона.

Для периорального дерматита характерно более выраженное (р=0,046) снижение показателя каче- ства жизни (ДИКЖ 10,2±0,81 балла), чем для розацеа (8,21±0,55 балла). Отсутствие корреляции между показателем ДИКЖ и индексом PODSI, отражающим тяжесть кожного процесса при периоральном дерматите, вероятно, свидетельствует о наличии стрессового состояния, требующего соответствующей коррекции.

При розацеа увеличение тяжести кожного процесса сопровождается снижением качества жизни пациенток. Папуло-пустулезный подтип болезни оказывает более выраженное негативное влияние на качество женщин, страдающих розацеа.

Таким образом, выявленные клинико-анамнестические особенности розацеа и периорального дерматита свидетельствуют о нозологической самостоятельности этих состояний с преобладающей ролью в формировании розацеа конституциональных, при периоральном дерматите — экзогенных факторов.

Список литературы Заболевания кожи лица у женщин фертильного возраста

- Smirnova EA, Olisova OYu, Kochergin NG. New combined topical therapy for refractory rosacea. Vestnik Dermatologii i Venerologii 2018; 94 (4): 21-9. Russian (Смирнова Е. А., Олисова О. Ю., Кочергин Н. Г. Новая комбинированная наружная терапия торпидных форм розацеа. Вестник дерматологии и венерологии 2018; 94 (4): 21-9). DOI: 10.252 08/0042-4609-2018-94-4-21 -29.

- Potekaev NN, L'vov AN, Hlystova EA, et al. First experience of using ivermectin and brimonidine tartrate in patients with rosacea: case studies. The Russian journal of dermatology and venereology 2017; 16 (2): 117-25. Russian (Потекаев Н. Н., Львов А. Н., Хлыстова Е. А. и др. Первый опыт применения ивермектина и бримонидина тартрата у пациентов с розацеа (клинические наблюдения). Клиническая дерматология и венерология 2017; 16 (2): 117-25). DOI: 10.17116/klinderma2017 162117-125.

- Kyriakis KP, Palamaras I, Terzoudi S, et al. Epidemiologic aspects of rosacea. J Am Acad Dermatol 2005; 53 (5): 918-9. DOI: 10.1016/j. jaad. 2005.05.018.

- Spoendlin J, Voegel JJ, Jick SS, et al. A study on the epidemiology of rosacea in the U. K. Br J Dermatol 2012; 167 (3): 598-605. DOI: 10.1111 /j. 1365-2133.2012.11037. x.

- Tan J, Schofer H, Araviiskaia E, et al. RISE study group. Prevalence of rosacea in the general population of Germany and Russia: The RISE study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2016; 30 (3): 428-34. DOI: 10.1111/jdv. 13556.

- Adaskevich VP. Acne vulgaris and pink. Moscow: Med. kniga; N. Novgorod: Izd-vo NGMA, 2005; 160 p. Russian (Адаскевич В. П. Акне вульгарные и розовые. М.: Мед. книга; Н. Новгород: Изд-во НГМА; 2005; 160 c.).

- Potekaev NN, Aravijskaya ER, Sokolovskij EV, et al. Acne and rosacea. Moscow: Binom; 2007; 216 p. Russian (Потекаев Н. Н., Аравийская Е. Р., Соколовский Е. В. и др. Акне и розацеа. М.: Бином; 2007; 216 с.).

- Abram K, Silm H, Oona M. Prevalence of rosacea in an Estonian working population using a standard classification. Acta Derm Venereol 2010; 90 (3): 269-73. DOI: 10.2340/000155550856.

- Grashkina IG, Grashkin VA, Uts SR. Studying of a wave activity condition and cellular metabolism of tissues in patients with perioral dermatitis. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2012; 8 (2): 611-5. Russian (Грашкина И. Г., Грашкин В. А., Утц С. Р. Изучение состояния волновой активности и клеточного метаболизма тканей лица у больных периоральным дерматитом. Саратовский научно-медицинский журнал 2012; 8 (2): 611-5).

- Tempark T, Shwayder TA. Perioral dermatitis: a review of the condition with special attention to treatment options. Am J Clin Dermatol 2014; 15 (2): 101-13. DOI: 10.1007/s40257-014-0067-7.

- Olisova OYu, Gromova SA. Perioral dermatitis. Russian Medical Journal 2003; 11 (17): 972-5. Russian (Оли-сова О. Ю., Громова С. А. Периоральный дерматит. Русский медицинский журнал 2003; 11 (17): 972-5).

- Böhm D, Schwanitz P, Stock Gissendanner S, et al. Symptom severity and psychological sequelae in rosacea: results of a survey. Psychol Health Med 2014; 19 (5): 586-91. DOI: 10.1080/13548506.2013.841968.

- Fitzpatrick TB. The validity and practicality of sun-reactive skin type I through VI (Editorial). Arch Dermatol 1988; 124 (6): 869-71. DOI: 10.1001/archderm. 1988.01670060015008.

- Wilkin J, Dahl M, Detmar M, et al. Standard classification of rosacea: report of the National rosacea society expert committee on the classification and staging of rosacea. J Am Acad Dermatol 2002; 46 (4): 584-7. DOI: 10.1067/mjd. 2002.120625.

- Wollenberg A., Oppel T. Scoring of skin lesions with the Perioral Dermatitis Severity Index (PODSI). Acta Derm Venereol 2006; 3 (86): 251-2. DOI: 10.2340/00015555-0044.

- Finlay AY, Khan GK. Dermatology Life Quality Index (DLQI) — a simple practical measure for routine clinical use. Clin Exp Dermatol 1994; 19 (3): 210-6. DOI: 10.1111/j. 13652230.1994. tb01167. x.