Задача размещения волоков и погрузочных пунктов на лесосеке и вопросы применения оптимальных схем на практике

Автор: Воронова Анна Михайловна, Воронов Роман Владимирович, Пискунов Максим Анатольевич

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Прикладная математика и информатика

Статья в выпуске: 9 (103), 2009 года.

Бесплатный доступ

Трелевочный волок, свойства грунта, гиперграф, нечеткое множество, оптимизация, навигатор

Короткий адрес: https://sciup.org/14749644

IDR: 14749644

Текст статьи Задача размещения волоков и погрузочных пунктов на лесосеке и вопросы применения оптимальных схем на практике

Исследования в области снижения воздействия трелевочного трактора на грунты при разработке лесосеки в весенне-осенний и летний периоды являются актуальными. Повреждение почвы трелевочными тракторами выражается в уплотнении грунта, разрушении почвенных горизонтов, образовании колеи, что приводит к заболачиванию территории лесосеки, нарушению экосистемы подлеска и замедлению лесовосстановительного процесса.

Для уменьшения воздействия трелюющей техники на лесные почвы при размещении погрузочных пунктов и транспортной сети лесосеки необходимо учитывать тип грунта, характеристики влажности, плотности грунта, уменьшать расстояние трелевки, направлять основные транспортные потоки через участки с твердыми грунтами, способными выдерживать большие нагрузки, и разгружать участки с текучим грунтом.

Целью нашей работы является решение задачи оптимального размещения погрузочных пунктов и сети волоков на лесосеке с учетом особенностей грунта и рельефа лесосеки. Для достижения поставленной цели необходимо решение сле- дующих задач: построение математической модели лесосеки; разработка алгоритмов поиска размещения погрузочных пунктов и сети волоков на территории лесосеки; создание программной системы, реализующей алгоритмы.

Приведем описание математической модели лесосеки.

Предположим, что вся территория лесосеки разделена на непересекающиеся небольшие участки произвольной формы. В частности, форма участков может быть прямоугольной или квадратной. На каждом участке выделим какую-нибудь точку в центре и в дальнейшем будем называть ее центральной точкой участка. Будем считать, что свойства типа грунта на центральной точке характеризуют свойства участка. Для каждого участка лесосеки будем считать известными объем леса на участке и тип грунта. Частью волока будем считать отрезок, соединяющий центральную точку одного участка с центральной точкой другого участка. Часть волока определяет путь, двигаясь по которому трелевочный трактор загружает пачку леса. При продвижении по части волока происходит сбор леса

не только с крайних участков (начала и конца отрезка), но и с близлежащих к волоку участков. Множество участков, с которых осуществляется сбор леса при проезде по части волока, определяет территорию сбора пачки леса.

Каждый участок может характеризоваться несколькими типами грунта. Информация о типе грунта может быть получена из разных источников: при анализе типа леса, произрастающего на территории лесосеки (сосновый, еловый, лиственный лес), при взятии точечных проб влажно сти грунта, при осмотре лесосеки мастером и выделении категорий типа грунта, при анализе снимков территории лесосеки, выполненных с борта летательного аппарата. Разные источники информации обладают разной степенью доверия к данным, полученным с их помощью. Будем считать, что для каждого источника данных определена степень доверия. Соответственно, для каждого участка могут быть определены разные типы консистенции грунта с разными степенями принадлежности, значение которых отражает степень уверенности к имеющимся данным. Функция принадлежности - это функция, характеризующая степень принадлежности участка лесосеки к типу грунта. Принимает значения на отрезке [ 0, 1 ] .

Перейдем к формальному описанию задачи. Математическую модель лесосеки представим в виде гиперграфа G = ( V,E,A ) , в котором V -множество вершин графа, E с V х V - множество дуг графа [2]. В гиперграфе вершине соответствует небольшой участок лесосеки, для которого известен объем произрастающего леса и возможные типы грунта со степенями принадлежности к ним. В гиперграфе дуге соответствует часть волока, двигаясь по которой трелевочный трактор полностью загружается лесом (деревьями, хлыстами, сортиментами) и разворачивается для возврата на верхний склад. Каждой дуге e соответствует подмножество вершин V e , V e с V , e е E , определяющее множество участков лесосеки, с которых происходит сбор леса при проезде по части волока, обозначенного дугой e . Определим множество гипердуг графа A : A = { V e Ie е E } .

В модели предполагаем, что сбор леса происходит целиком со всего участка, соответствующего вершине гиперграфа, то есть партиями, равными объему леса на этих участках. Территория лесосеки, которая соответствует гипердуге, определяет территорию сбора одной пачки леса.

Для каждой вершины известен объем леса (м3): K ( w ) , V w е V .

Введем ограничение на сбор целой пачки деревьев при проезде по части волока, соответствующей дуге:

-

2 K ( w ) < P , V e е E ,

WEVe где P - объем пачки леса для трелевочного трактора (м3).

Определим типы грунта. Обозначим J - индексное множество консистенций грунта. Будем полагать, что J = { 1 ,.. ,к } . Для каждого i е J обозначим 0 , - значение консистенции грунта, © = { 0 1 ,.., 0 к } . Например: 0 1 - текучий грунт, 0 2 - мягкопластичный грунт, 0 3 - твердопластичный грунт, 0 4 - твердый грунт.

Функция принадлежности значений консистенции грунта 0 , : ц i : ^ [ 0 , 1 ] , i = 1 ,... ,к .

Для каждой вершины известны значения функции принадлежности к каждой консистенции грунта: ц i ( w ) , i = 1 ,...,к , V w е V . Таким образом, каждую консистенцию грунта 0 можно рассматривать как нечеткое множество {( w, Ц i ( w ) ) | w е V } [3].

Определим консистенции грунта для волоков, используя данные степеней принадлежности к консистенциям грунта для вершин, инцидентных гипердуге соответствующей дуги: принадлежность к каждой консистенции грунта для каждой дуги определяется как средняя принадлежность к определенной консистенции грунта по вершинам, близко расположенным к дуге. Зададим функцию Q i ( e ), i = 1 ,... ,к , которая показывает степень принадлежности каждой дуги к каждой консистенции грунта Q : © х E ^ [ 0 , 1 ] :

-

2 Ц i ( w )

Q i ( e ) = ^ e lr I----, V i = 1 ,-••,k , V e е E .

V e

Если волок пролегает по территории с одной консистенцией грунта, то будем считать ее в качестве консистенции грунта для волока со значением степени принадлежности, равным единице. Если же волок пролегает по территории с разной консистенцией грунта, то поставим в соответствие волоку несколько консистенций грунта с разными степенями принадлежности.

Колею, которая образуется на волоках после проездов трелевочного трактора, также классифицируем по показателю глубины на уровни допустимости. Выделим недопустимо глубокую, критическую, глубокую, рекомендуемую колеи. Для этого введем множество обобщенных значений колеи: Л = {Х 1 ...., X $ }.

Для определенности будем считать, что Х 1 соответствует самой глубокой колее, появление которой считается недопустимым при трелевке леса. Далее при увеличении индекса глубина колеи постепенно уменьшается, последний тип колеи рекомендуется для проведения лесосечных работ. Например: Х 1 - недопустимо глубокая колея, X 2 - критическая колея, Х з - глубокая колея, X 4 - рекомендуемая (нормальная) колея.

Функция принадлежности обобщенных значений глубины колеи X t : и t : ^ [ 0 , 1 ] , t = 1 ....,s .

Далее зададим зависимость образования каждой категории колеи при увеличении числа проездов трелевочного трактора по грунту с каждой консистенцией: Ф : ©х Z + хЛ^ [ 0 , 1 ] , где Z + - множество неотрицательных целых чисел: Z + = { 0 , 1 , 2 , .„}.

Значения функции Ф (9 ,n, X) определяют нечеткое описание глубины колеи X после n проездов по волоку с консистенцией 9 . Эта зависимость имеет нечеткий характер, так как на образование глубины колеи влияет большое число трудноформализуемых факторов: погодные условия в период разработки лесосеки, укрепление участков волока порубочными остатками, вес трелевочного трактора, давление в шинах трелевочного трактора и др. Поэтому невозможно с уверенностью установить тип образующейся после проездов техники колеи. Однако эксперты способны определить один или несколько возможных исходов образования типа колеи с некоторой долей уверенности для предполагаемого типа консистенции грунта при определенном числе проездов трелюющей техники.

Искомым в задаче является корневое дерево, покрывающее гиперграф. Определим корневое покрывающее дерево.

Будем говорить, что дуга e е E покрывает вершину w е V , если w е V e . Граф G ' = ( V ' ,Т ), где V 'с V , T с E , назовем покрытием графа G , если для каждой вершины v е V графа в множестве T найдется покрывающая ее дуга:

U V e = V .

eeT

Обозначим E T - ( e ) - подмножество множества T дуг, входящих в начало дуги e : E t ( e ) = { e ' | e = ( u,v ) , e ' = ( w,u ) , e 'e T }.

Если граф G ' является корневым деревом, у которого все дуги направлены к корню, то G ' будем называть корневым покрывающим деревом гиперграфа G . В таком случае в корне дерева будет находиться погрузочный пункт. Определим для каждой дуги e дерева T число дуг, являющихся ее потомками в дереве (включая и саму дугу e ):

h T ( e ) = 1 + i h T ( e ) .

e e E t ( e

Так, для дуг e , инцидентных листьям дерева, h T ( e ) = 1 .

В качестве критерия оптимальности задачи определим лексикографическую целевую функцию ( y i ( T ) ,..,y s ( T ))^ min , которая минимизирует количество участков волоков T покрывающего дерева G' по приоритетам в порядке убывания: с недопустимой глубиной колеи, с критической колеей, с глубокой колеей, с рекомендуемой колеей. Компонента y , ( T ) - число дуг дерева T , соответствующих волокам с глубиной колеи категории X , :

-

У , ( T ) =it min (П , ( e ) , Ф(9„ h T ( e ) , X , )). e e T i =1

Определим отношение лексикографического порядка на множестве векторов ( y,..,ys ). Будем считать ( y i ,... ,ys )>( y ' ,.. ,y S ), если существует такое q , 1 < q < s , что y j = y ' для j = 1 ,...,q - 1 и y q > y q .

Сформулируем задачу: для заданного гиперграфа G = ( V,E,A ) найти корневое покрывающее дерево G ' = ( V',Т ) , для которого вектор ( y 1 ( T ) , ^ ,ys ( T )) принимает минимальное значение.

Чтобы найти несколько погрузочных пунктов на территории лесосеки, надо искать покрытие заданного гиперграфа в виде леса из корневых деревьев. Количество корневых деревьев укажет количество погрузочных пунктов на лесосеке.

Полученная математическая модель учитывает следующие особенности лесосеки:

-

• произвольную форму лесосеки;

-

• наличие неэксплуатируемых территорий на лесосеке: участков молодняка, сильно заболоченных территорий, не покрытых лесом площадей, рек, ручейков и других объектов, не пригодных для рубки;

-

• неравномерность плотности произрастания леса на территории лесосеки и, соответственно, неодинаковые размеры участков набора пачки деревьев, хлыстов или сортиментов;

-

• изменение влажности почвы с течением времени.

При разработке методов решения задачи возможно применение нескольких подходов. Если известными являются стандартные схемы размещения волоков на лесосеке, то предполагается использование переборных методов для поиска лучших схем волоков по изложенному выше критерию оптимальности задачи. Если изначально стандартные схемы размещения волоков не заданы, то построение корневого покрывающего дерева, которое определяет схему волоков, на заданном гиперграфе осуществляется методом динамического программирования.

Применение математических моделей и полученных решений на практике неизбежно приведет к необходимости решения двух основных проблем. Связано это с тем, что практическая реализация математических моделей и методов требует структуризации входных данных и формализации правил вывода, алгоритмов расчета. Если без использования математических моделей и методов мастер производит на глаз осмотр лесосеки и, используя свой опыт, определяет место размещения погрузочных пунктов и направления магистральных волоков, к которым далее примыкают пасечные волока, то при использовании математических моделей и методов необходимы входные данные, выраженные количественно. Если мастеру для принятия решения было до статочно обойти часть лесосеки, то при использовании математических методов необходимы данные обо всей лесосеке.

Таким образом, первая проблема состоит в сложности сбора данных о свойствах грунта (влажности, рельефе) на лесосеке. Альтернативой осмотру лесо секи мастером может стать измерение влажности грунта путем взятия проб на территории лесосеки, причем с небольшим ша- гом, так как характеристики грунта изменяются из-за его неоднородности. Опыт проведения измерений показал, что при взятии проб грунта с шагом в десять метров между соседними пробами возможны отклонения по абсолютной влажности на 60-80 %. При анализе проб влажности можно выделить различные категории грунта: зоны с устойчивым грунтом, зоны с переувлажненным грунтом и др. Рельеф также оказывает сильное влияние на выбор мест размещения погрузочных пунктов и возможность прокладывания волоков на лесосеке. Так, погрузочный пункт не может располагаться в низине (на болоте), на большой возвышенности, так как нагруженный трелевочный трактор может преодолевать ограниченные перепады высоты. Сбор данных о влажности путем взятия проб грунта и измерения высот на местности ручным способом является очень трудоемким процессом.

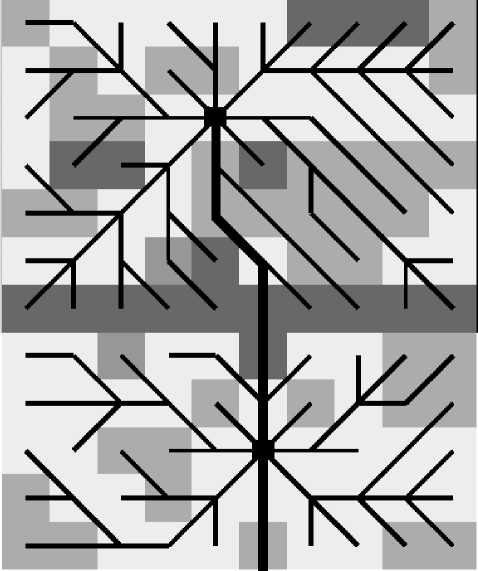

Вторая проблема появляется в процессе применения полученных схем волоков непосредственно на лесосеке. Получаемые в результате расчета оптимальные схемы размещения волоков и погрузочных пунктов сильно отличаются от стандартных схем, легко проектируемых на местности (см. рисунок). Вследствие сложности рассчитанных схем нетривиальной задачей становится разметка волоков на местности, проведение валки деревьев в соответствии со схемой волоков.

Рассчитанная схема размещения волоков на лесосеке с двумя погрузочными пунктами

Для решения указанных проблем возможно применение современных технических средств, которые облегчат и ускорят рутинную работу сбора данных и разметки волоков на местности:

-

• приборов для точечного определения свойств грунта с привязкой к географическим координатам территории при проведении осмотра лесосеки;

-

• сверхвысокочастотного радиометрического оборудования, позволяющего получить информацию о свойствах грунта без непосредственного соприкосновения прибора с землей - при сканировании территории с борта летательного аппарата: со спутника, самолета, вертолета [1]. Принцип работы данного оборудования состоит в излучении радаром зондирующего импульса и приеме его отраженным от грунта лесосеки. В зависимости от параметров принятого сигнала определяются примерные характеристики грунта. Такие приборы позволяют определять влажность, плотность грунта, глубину пролегания грунтовых вод, химический состав почвы, плотность лесного покрова территории и т. д. Для каждого изучаемого вида свойств прибор выделяет определенное количество градаций, по которым происходит деление территории. В результате сверхвысокочастотной радиометрии территория лесо секи делится на 7-10 зон по влажности, 5-7 зон по плотности лесного покрова и т. д.;

-

• систем навигации, установленных в кабинах валочной машины и трелевочного трактора, для отображения полученной схемы размещения волоков и погрузочных пунктов на местности и выдачи инструкций по управлению направлением движения валочной машины и трелевочного трактора.

Особенно значительный эффект ожидается при использовании данных исследований для системы машин харвестер и форвардер, где рекомендации по направлению движения выдаются оператору харвестера, который в процессе валки определяет схему волоков.

Приведем возможную схему взаимодействия инженера, осуществляющего разработку технологической документации и организующего проведение подготовительных работ при разработке лесосеки, и операторов лесозаготовительной машины и трелевочного трактора с использованием современных программно-технических средств:

-

• инженер, осуществляющий подготовительные работы, отмечает границы лесосеки на карте, используя навигатор. При этом данные о рельефе (карта с высотами над уровнем моря) передаются в компьютер мастера;

-

• инженер при осмотре лесосеки проводит сбор данных о свойствах грунта одним из способов: с помощью прибора для оперативного измерения точечных значений влажности, плотности грунта при непосредственном соприкосновении прибора с почвой или с помощью сверхвысокочастотных приборов, осуществляющих сканирование

территории лесосеки с вертолета, самолета или со спутника. Полученные характеристики поступают в компьютер мастера с указанием координат точек сбора информации;

-

• после завершения сбора данных инженер запускает программу расчета, которая обрабатывает полученную информацию о рельефе и характеристиках грунта на лесосеке, строит схему размещения погрузочных пунктов и волоков на лесосеке, формирует технологическую карту. Мастер может редактировать полученную схему погрузочных пунктов и волоков в соответствии со своими знаниями и опытом;

-

• оператор лесозаготовительной машины осуществляет валку леса в соответствии с полученной схемой волоков, двигаясь согласно инструкциям навигатора, установленного в кабине лесозаготовительной машины;

-

• оператор трелевочного трактора, в котором установлена система навигации, осуществляет трелевку деревьев, хлыстов или сортиментов также в соответствии с полученной схемой волоков, согласно инструкциям навигатора трелевочного трактора.

Для осуществления этой схемы необходимо следующее оборудование:

-

• компьютер;

-

• прибор для точечного определения свойств грунта, доступ к системе со сверхвысокочастотным радиометрическим прибором;

-

• лесозаготовительная машина и трелевочный трактор, оборудованные навигаторами;

-

• программное обеспечение, осуществляющее расчет и поиск места размещения погрузочных пунктов и схемы волоков на лесосеке, обеспечивающее согласованную работу приборов, компьютера и навигатора.

На сегодняшний день комплектация валоч-ных машин и трелевочных тракторов позволяет оборудовать кабины системой навигации на местности, однако возможности установленных систем ориентирования используются не полностью, чаще всего для установления места расположения валочных машин и трелевочных тракторов или точек, где находятся невывезенные пачки леса. Более широкое применение предполагает управление траекторией движения валоч-ных машин и трелевочных тракторов в соответствии с заданной схемой маневрирования, которая рассчитывается с учетом особенностей каждой конкретной лесосеки. Необходимой компонентой такого взаимодействия является программное обеспечение, которое предназначено для расчета оптимальной схемы размещения погрузочных пунктов и волоков на лесосеке исходя из характеристик грунта.

Использование алгоритмов расчета оптимальных схем волоков и связанных с ними погрузочных пунктов, а также применение полученных результатов в совокупности с системами сбора данных и отображения результата на местности позволит в комплексе решить задачу снижения негативного воздействия трелевочного трактора на грунты лесосеки.

Список литературы Задача размещения волоков и погрузочных пунктов на лесосеке и вопросы применения оптимальных схем на практике

- Арманд А. Н., Тищенко Ю. Г., Аблязов В. С., Халдин А. А. Спутниковые СВЧ радиометры дециметрового диапазона//Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений и объектов: Сб. науч. ст. Вып. 5. Т. I. М.: ООО «Азбука-2000», 2008. С. 214-218.

- Берштейн Л. С., Боженюк А. В. Нечеткие графы и гиперграфы. М.: Научный мир, 2005. 256 с.

- Яхъяева Г. Э. Нечеткие множества и нейронные сети: Учеб. пособие. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 316 с.