Задачи инновационного социального менеджмента на предприятии

Бесплатный доступ

Менеджмент как область социально-экономической науки и вид профессиональной деятельности, связанной с организацией процессов в реальном времени и участием реальных людей, прочно вошел в жизнь современного общества. Понятие управление - «менеджмент» используется применительно к различным социально-экономическим процессам на предприятии. Наряду с общим менеджментом, принципы, методы и функции которого приемлемы для любого предприятия в целом, выделяют его разновидности, которые базируются на использовании специфических форм и методов управления разными функциональными сферами или видами деятельности предприятия: производственный, финансовый, проектный, инновационный, менеджмент качества, риск-менеджмент и др.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169141

IDR: 170169141

Текст научной статьи Задачи инновационного социального менеджмента на предприятии

И нновационный менеджмент – одна из форм функционального менеджмента, объектом которого выступают инновационные процессы.

Инновационный менеджмент как вид деятельности и процесс принятия решений – это совокупность процедур общих технологических функций и задач, которая определяется уровнем инновационной системы управления инновациями, включающей в себя различные направления (функции) управленческой деятельности. Каждое из направлений состоит из отдельных этапов, выполняемых в определенной последовательности. Состав функций и задач определяется уровнем инновационной системы (народное хозяйство, отрасль, инновационный проект и т. д.) и условиями ее функционирования.

Под системой инновационного менеджмента (СИМ) следует понимать систему подготовки и принятия решений, направленных на поддержку, развитие и превращение инновационно-технологического потенциала России в решающий фактор ее экономического роста.

СИМ представляет собой сложную организационно-распределенную технологическую систему, действующую в определенной производственной (политической, экономической, социальной) среде, в определенных экономических и правовых условиях. Из приведенного определения видно также, что оно отражает влияние на ИТД различных подразделений (структур), находящихся на разных уровнях управления (менеджмента) как в период создания инновационной продукции, так и во время ее использования в процессе рыночной коммерциализации.

Основными задачами Национальной инновационной системы (НИС) выступают:

ГУРИНОВ В а дим

Александров и ч– генеральный ди р ектор

ООО «Сибур – Русски е шины»

– осуществление комплекса согласованных мероприятий, связанных с развитием базовых элементов инновационной системы – ИТЦ, а также обеспечивающей ее инфраструктурой, включающей нормативно-правовую, информационную, кадровую, консультационную, инвестиционную составляющие;

– привлечение и концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития инновационной системы, включая федеральные и региональные бюджетные и внебюджет- ные источники, венчурный капитал, кредитные возможности коммерческих банков, международные кредиты и техническую помощь;

– объединение и координация действий всех элементов СИМ, использование международного сотрудничества в интересах развития НИС.

Для развития НИС и обеспечения структурных преобразований в экономике необходимы следующие мероприятия:

-

• проведение исследований и разработок в областях деятельности, критически существенных для обеспечения жизненно важных интересов человека, общества, государства, с целью создания научно-технического задела для устойчивого развития России, ее национальной безопасности; обеспечение трансформации результатов таких исследований в коммерчески эффективные технологии, образцы и модели конкурентоспособности товаров и услуг;

-

• создание и модернизация инфраструктуры, обеспечивающей проведение и использование результатов научных исследований на мировом уровне; формирование необходимых организационного, экономического, нормативноправового и других видов обеспечения научно-технической и инновационной деятельности;

-

• реформирование отечественной системы подготовки кадров для науки, наукоемких производств, других видов интеллектуальной деятельности, обеспечение соответствия кадровой основы российской экономики задачам ее технологического перевооружения и интенсивного развития.

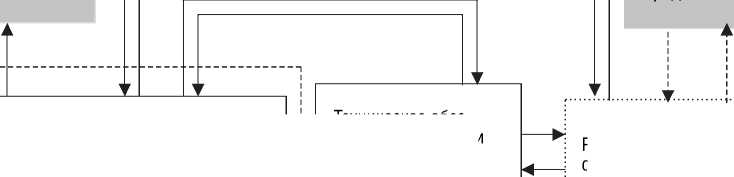

На рис. 1 приведена общая принципиальная схема подготовки кадров инновационных менеджеров для создания, эксплуатации (функционирования) и развития НИС. Как видно из схемы, процесс подготовки кадров для СИМ и НИС в целом требует соответствующего технологического обеспечения.

Под технологическим обеспечением понимается совокупность мероприятий и правил, регламентирующих последовательность и взаимосвязи конкретных операций, методы и средства реализации технологических решений и действия специалистов в процессе проектирования системы и ее функционирования.

Основное назначение технологического обеспечения заключается в создании наиболее прогрессивной организации и управления конкретным процессом.

Технологическое обеспечение позволяет выработать единый подход к выбору методов и средств и нормативно-информационной базы при реализации проектных задач и проекта НИС в целом.

Основные функцииинновационного менеджмента

Составными частями процесса менеджмента выступают его функции. На практике выделяют так называемые общие функции, которые объективно присущи любой управленческой (в данном случае – инновационной) деятельности и не зависят от особенностей (размера, назначения, формы собственности и т. д.) конкретной организации.

В настоящее время в литературе существуют различные подходы к классификации функций системы менеджмента организации и, в частности, к классификации функций СИМ. Большинство специалистов выделяют следующие основные функции инновационного менеджмента: прогнозирование, планирование, организация, мотивация, учет, контроль, анализ, оценка и координация. Перечисленные функции, находясь между собой в постоянном взаимодействии в пространстве и времени, образуют так называемый управленческий цикл СИМ. Выделение этих функций позволяет систематизировать и структурировать задачи инновационного менеджмента, в совокупности составляющие функциональную структуру СИМ.

Прогнозирование. Под прогнозом понимается научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях и сроках его существования. Прогноз в системе управления выступает предплановой разработкой многовариантных моделей развития объекта управления. Сроки, объемы работ, количественные характеристики объекта и другие показатели в прогнозе носят вероятностный характер и обязательно предусматривают возможность внесения корректировок.

Цель прогнозирования – получение научно обоснованных вариантов тен-

Рис. 1

Общая принципиальная схема подготовки кадров инновационных менеджеров для национальной инновационной системы

Внешняя среда НИС

Внешняя среда НИС

Разработка и принятие решений по подготовке инновационных менеджеров для формирования, функционирования и развития национальной инновационной системы и ее ресурсного обеспечения

Техническое обеспечение подготовки инновационных менеджеров для развития НИС

Сбор, накопление, ведение, поиск, обработка и передача информации о подготовке кадров для развития НИС и ее ресурсного обеспечения

Анализ и оценка состояния подготовки кадров для НИС и ее ресурсного обеспечения

Прогнозирование и планирование подготовки кадров для развития НИС и ее ресурсного обеспечения

Подготовка кадров инновационных менеджеров для развития НИС

Ресурсное (финан-сово-экономическое, материально-техническое, кадровое) и организационное обеспечение подготовки инновационных менеджеров для

—-► развития НИС

Использование кадров инновационных менеджеров для создания, развития, эксплуатации (функционирования) НИС

Подготовка и использование кадров инновационных менеджеров в аналогичных и смежных областях в стране и за рубежом

денций развития показателей качества, элементов затрат и других показателей, используемых при разработке стратегических планов и проведении научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также при развитии всей системы менеджмента. Самое сложное в системе менеджмента – это прогнозирование качества и затрат.

Практическое применение того или иного метода прогнозирования определяется такими факторами, как объект прогноза, его точность, наличие исходной информации, квалификация прогнозиста и др. План и прогноз представляют собой взаимодополняющие друг друга стадии управления при определяющей роли плана как ведущего звена управления.

Планирование – это стадия процесса управления, на которой определяются цели и задачи деятельности, разрабатываются необходимые для этого методы и средства их решения, наиболее эффективные в конкретных условиях.

В отличие от прогноза план содержит однозначно определенные сроки и характеристики планируемого объекта. Для плановых разработок используется наиболее рациональный прогнозный вариант.

В новых условиях хозяйствования план служит основой деятельности предприятий всех форм собственности и размеров, так как без него невозможно обеспечивать согласованность в работе подразделений, контролировать результаты, определять потребность в ресурсах, стимулировать трудовую активность работающих на предприятии, анализировать результаты инновационной деятельности.

Необходимо осуществлять ранжирование объектов планирования по их важности для рационального распределения имеющихся ресурсов. Например, если выпускаемые товары имеют примерно одинаковый уровень конкурентоспособности, то сначала необходимо направлять ресурсы на повышение конкурентоспособности товара, имеющего наибольший удельный вес (по стоимости продаж) в программе фирмы.

Разрабатывается не менее трех альтернативных вариантов плана достижения одной и той же цели и выбирается оптимальный вариант, обеспечивающий выполнение запланированной цели с наименьшими затратами на ее разработку и реализацию.

Организация . Основными задачами этой функции СИМ выступают формирование структуры организации и обеспечение ее всеми необходимыми ресурсами для ее нормальной работы (персоналом, материалами, оборудованием, зданиями, денежными средствами и др.), то есть создания реальных условий для достижения запланированных целей. Нередко это требует перестройки структуры производства и управления с тем, чтобы повысить их гибкость и приспособляемость к требованиям рыночной экономики.

Следующая не менее важная задача функции организации – создание условий для формирования такой культуры внутри организации, которая характеризуется высокой чувствительностью к изменениям, научно-техническому прогрессу, единым для всей организации ценностям.

Мотивация – это деятельность, имеющая целью активизировать людей, работающих в организации, и побудить их эффективно трудиться для выполнения целей, определенных в планах. Для этого осуществляется экономическое и моральное стимулирование, обогащается само содержание труда и создаются условия для проявления творческого потенциала работников и их саморазвития. В процессе реализации этой функции менеджеры должны постоянно воздействовать на факторы результативной работы членов трудового коллектива.

Учет – функция инновационного менеджмента по фиксации времени, расхода ресурсов, каких-либо параметров системы менеджмента.

Учет должен быть организован по выполнению всех планов, программ, зданий по таким параметрам, как качество, затраты, исполнители и сроки. Учет расхода ресурсов предпочтительно организовывать по всем видам ресурсов, выпускаемым товарам, их стадиям жизненного цикла и подразделениям. По сложной технике необходимо организовать автоматизированный учет отказов, затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонты.

Контроль – функция менеджмента по обеспечению выполнения программ, планов, письменных или устных заданий, документов, реализующих управленческие решения.

Контроль может быть определен как постоянный и структурированный процесс, направленный на проверку продвижения работ, а также на выполнение корректирующих действий. Задачи контроля состоят в том, чтобы фактические данные о ходе выполнения проекта сопоставить с плановыми показателями и выявить отклонения, которые могут служить так называемыми сигналами рассогласования.

Одним из важнейших факторов эффективности проекта выступает качество выполнения всех работ по его реализации. Качественное выполнение проекта означает удовлетворение ожиданий заказчика.

Решение этой задачи предлагает популярный и очень распространенный за рубежом метод TQM (Total Quality Management). Основной принцип TQM – координировать все усилия, направленные на достижение уровня «ноль дефектов» при минимальной (запланированной) стоимости. Выражение «ноль дефектов» означает постоянное удовлет- ворение ожиданий заказчика. В случае управления инновационными проектами метод TQM основывается на пяти фундаментальных принципах, два из которых непосредственно связаны с качеством:

-

• качество продукта – это конечная задача;

-

• качество методов менеджмента должно быть таким, чтобы гарантировать качество продукта на всех этапах реализации проекта.

Два других принципа относятся к методам достижения качества:

-

• гарантия качества – комплекс управленческих мероприятий, направленных на обеспечение всеми участниками проекта требуемых проектом характеристик качества;

-

• контроль качества – комплекс технических и технологических мероприятий по проверке, анализу и внесению необходимых корректирующих действий, направленных на устранение любого отклонения от требуемых стандартов (параметров плана).

Пятый принцип: деятельность всех участников проекта должна быть направлена на достижение уровня «ноль дефектов».

Анализ – функция разложения целого на элементы и последующего установления взаимосвязей между ними с целью повышения качества прогнозирования, планирования и реализации решения по развитию объекта.

Существует несколько методов анализа.

Метод сравнения позволяет оценить работу фирмы, определить отклонения от плановых показателей, установить их причины и выявить резервы.

Сравнение требует обеспечения сопоставимости сравниваемых показателей (единство оценки, сравнимость календарных сроков, устранение влияния различий в объеме и ассортименте, качестве, сезонных особенностей и территориальных различий, географических условий и т. д.).

Факторный анализ – метод исследования объектов (систем), в основе которого лежит установление степени влияния факторов на функцию или результативный признак (полезный эффект машины, элементы совокупных затрат, производительность труда и т. п.) с целью разработки плана организационно-технических мероприятий по улучшению функционирования объекта (системы).

Применение методов факторного анализа требует большой подготовительной работы и трудоемких по установлению моделей расчетов.

Координация – это центральная функция процесса управления, обеспечивающая его бесперебойность и непрерывность. Главная задача координации – достижение согласованности в работе всех звеньев организации путем установления рациональных связей (коммуникаций) между ними. Наиболее часто используются отчеты, интервью, собрания, компьютерная связь, средства радио- и телевещания, документы. С помощью этих и других форм связи устанавливается взаимодействие между подсистемами, обеспечиваются единство и согласование всех стадий процесса управления (планирования, организации, мотивации и контроля), а также действий руководителей.