Задачи оптимизации землепользования в России

Автор: Кирюшин В.И.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 116, 2023 года.

Бесплатный доступ

Земельная реформа 90-х годов создала определенные экономические и экологические предпосылки для эффективного землепользования. Однако они не реализуются вследствие полной либерализации рынка и устраненности государства от управления земельными ресурсами, прекращения государственного землеустройства. Как исходное условие упорядочения землепользования и дальнейших преобразований рассматриваются корректирровка экономического курса и стратегическое планирование. В качестве инструментария планирования предлагается внедрение региональных моделей агропромышленного производства в развитие ранее практиковавшихся систем ведения сельского хозяйства на основе разработки региональных ГИС агроэкологической оценки земель и проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия в М 1 : 100 000. Для этого разработана система комплексной оценки земель, обобщен опыт землеустроительного проектирования, ландшафтного планирования и проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия. На основе его интеграции предполагается развитие нового землеустройства на ландшафтной основе, а в дальнейшем проектирование сельскохозяйственных ландшафтов.

Земельные ресурсы, стратегическое планирование, адаптивно-ландшафтные системы земледелия, землеустройство, проектирование сельскохозяйственных ландшафтов

Короткий адрес: https://sciup.org/143180769

IDR: 143180769 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2023-116-5-25

Текст научной статьи Задачи оптимизации землепользования в России

Проблема рационального использования земельных ресурсов страны, в значительной мере подвергшихся различным про- цессам деградации, становится главным приоритетом. Решение этой проблемы было одной из задач земельной реформы 90-х годов, которая должна была положить конец шаблонной эксплуатации земель и обеспечить переход к биосферной парадигме природопользования. Обретенная крестьянами в результате реформы частная собственность на землю и средства производства, соответственно, заинтересованность в результатах своего труда, и отношения рынка создали предпосылки для развития новой экономики. К сожалению, эти экономические свободы не были в должной мере реализованы из-за экспансии и эйфории фитишизирван-ного рынка. Либеральная политика, ориентированная на свободный рынок, повела сельское хозяйство в новый тупик, в противоположную крайность. Государственный диктат сменился неуправляемостью, усугубилась социально-демографическая и экологическая обстановка, поскольку рынок определяет только отношения прибыли. В результате отказа от государственного землеустройства и регулирования землепользования ухудшилась экологоэкономическая обстановка, массово проявляются всевозможные пороки – парцеляризация земель, дальноземелье, чересполосица, вкрапления, вклинивания и др. Причины земельного неблагополучия выстраиваются в длинный ряд:

‾ Отсутствие адекватной государственной земельной политики и механизмов ее реализации.

‾ Бессистемность в решении задач земельной реформы.

‾ Отсутствие единого органа государственной власти по управлению земельными ресурсами.

‾ Неурегулированность земельных отношений.

‾ Отсутствие системы планирования использования и охраны земель.

‾ Правовая неупорядоченность сельскохозяйственного природопользования.

‾ Латифундизм. Концентрация субсидий и дотаций в холдингах.

‾ Отсутствие ограничений размеров земельных участков в собственности.

‾ Неоформленность и невостребованность значительной части долевой собственности граждан.

‾ Игнорирование ресурсно-комплексного подхода к развитию сельских территорий в процессе земельных трансформаций.

‾ Отсутствие информации о качественном состоянии, правовом статусе, местоположении используемых сельскохозяйственных угодий.

‾ Незаконное расходование средств от земельных платежей, предназначенных для земельных преобразований.

Сложилась необходимость создания новой социальноэкономической системы. К сожалению, государство в данном отношении пока не определилось. Лозунг минимизации участия государства в управлении экономкой остается. В науке разброс позиций находится в диапазоне от либерализма до реставрации социализма. Отсюда неопределенность государственной аграрной политики или ее отсутствие.

Представляется, что задачи развития АПК и механизмы его управления должны решаться как часть проблемы оптимизации сельскохозяйственного природопользования по экологическим и экономическим условиям на основе рыночных отношений, регулируемых государственной политикой. Инструменты регулирования должны разрабатываться как компромиссы трудносогласую-щихся отношений рынка и государства в социальноэкономической политике, интенсификации и экологизации производства, в агротехнологической политике. Непременным условием решения этой проблемы является упорядочение землепользования и создание условий для оптимизации использования земельных ресурсов. Для этого имеются необходимые предпосылки, созданные земельной реформой: многоукладное землепользование, многообразие форм собственности, платное землепользование, развитие оборота земельных участков. Задача в том, чтобы включить государственные механизмы регулирования земельных отношений и рынка.

ОБОСНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Представляется необходимой корректировка экономического курса в плане регулирования рыночных отношений, нахожде- ния компромиссов между рынком и государственным регулированием экономики, развитие стратегического и индикативного планирования. Мировой опыт, а теперь уже и отечественный, свидетельствует о необходимости более активного участия государства в регулировании экономики, начиная с организации стратегического планирования, требующего адекватного институционального и нормативно-правового обеспечения. Основой последнего является Федеральный закон от 28 июня 2014 г № 172 – ФЗ “О государственном стратегическом планировании в Российской Федерации”. В организации стратегического планирования необходимы: сопряженность его по вертикали (федеральный, региональный и муниципальный уровни), координация стратегий и планов как отраслевого, так и территориального развития на всех уровнях управления, определение сети специализированных институтов развития. Одним из центральных элементов системы стратегического планирования и его нормативно-правового обеспечения является разработка долгосрочной стратегии аграрной политики и определение задач среднесрочного и краткосрочного характера. Стратегическое планирование должно выступать в качестве интегратора государственных программ и проектов отраслевого и регионального уровня.

С учетом задач экологизации сельскохозяйственного производства стратегическое сельскохозяйственное планирование должно включать обоснование рационального природопользования, в том числе: определение природно-ресурсного потенциала регионов; варианты специализации производства; возможные уровни интенсификации производства и ограничения; экологические риски; демографические и социально-инфраструктурные условия; конфликты природопользования. В системе мер по совершенствованию пространственной организации сельского хозяйства особо выделяются создание высокотехнологичных специализированных зон по производству отдельных видов сельскохозяйственной продукции, развитие межрегионального обмена, ликвидация замыкания производственного сектора на уровне отдельного региона.

Роль государства особенно возрастает в разрешении экологических противоречий природопользования. Все чаще высказы- вается мнение, что формирование управленческой парадигмы устойчивого развития России возможно только на уровне государственного управления.

В качестве инструментария регулирования аграрной экономики целесообразна разработка региональных моделей агропромышленного производства. Эта проблема имеет поучительную предысторию в виде региональных систем ведения сельского хозяйства (Системы ведения…, 1999) . В советское время регулярно издававшиеся для каждой области книги под таким названием отражали государственную аграрную политику в региональном ее преломлении с учетом местных природных и производственных условий. Эти документы, в разной степени детализированные, служили руководством для организации сельскохозяйственного производства на уровне крупных административных подразделений. В качестве методологии формирования систем агропромышленного производства была предложена разработка моделей хозяйствования на всех уровнях от предприятия до областного и республиканского АПК. К сожалению, эта работа была вытеснена иллюзиями либеральной экономики. Теперь она должна получить развитие на новой основе. Создание таких моделей должно стать основной задачей зональных НИИ по сельскому хозяйству и сельскохозяйственных ВУЗов под методическим руководством головных институтов.

При этом следует разработать методическое руководство по формированию этих моделей с учетом современных условий и на альтернативной основе, чтобы товаропроизводители могли выбирать мотивированные решения по земледелию, животноводству, переработке сельскохозяйственной продукции и структурной организации этих производств.

Региональные системы агропромышленного производства должны включать:

-

1. Оценку природных ресурсов сельского хозяйства.

-

2. Обоснование специализации производства.

-

3. Системы земледелия и животноводства.

-

4. Обоснование мелиорации земель.

-

5. Обоснование системы машин для сельского хозяйства.

-

6. Переработка сельскохозяйственной продукции.

-

7. Формирование продовольственных рынков.

-

9. Развитие кооперации.

-

10. Охрана природы.

-

11. Научное, инновационное и образовательное обеспечение.

ОПТИМИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И

ЭКОНОМИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

Управление земельными ресурсами включает прогнозирование, планирование и проектирование использования земель. Прогнозирование как этап, предшествующий планированию, имеет целью создание научных предпосылок для принятия плановых решений и включает:

-

‾ природно-сельскохозяйственное районирование;

‾ экологическое, экономическое, социальное, демогра фическое районирование;

‾ обоснование региональных агрокомплексов, систем земледелия и животноводства по зональным провинциям;

‾ прогноз изменения агроклиматических условий, климатических рисков, их вероятности;

‾ прогноз развития материально-технической базы сельского хозяйства;

‾ прогноз экологизации и интенсификации сельского хозяйства.

В виде особого методического руководства должны разрабатываться региональные АгроГИС по оценке земель и проектированию адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий в М 1 : 100 000 вместо традиционных книг “Зональные системы земледелия”, затем “Адаптивно-ландшафтные системы земледелия”. АгроГИС должна включать:

-

1. Природно-сельскохозяйственное районирование, создание тематических электронных карт (геоморфологии, литологии, гидрогеологии, почвенного покрова, свойств почв, эрозии и др.) и интегральные карты агроэкологических групп земель, М 1 : 100 000.

-

2. Агроэкологическое обоснование группировки земель.

-

3. Разработка адаптивно-ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ) с пакетами агротехнологий.

-

4. Обоснование мелиораций.

-

5. Разработка реестров видов земель и их продуктивности.

-

6. Создание регистров агротехнологий.

-

7. Создание реестров сортов сельскохозяйственных культур.

На основании прогнозных материалов осуществляется планирование использования земель, в частности: определение состава и структуры организационно-территориальных, земельно- и природоохранных мероприятий; территориальная привязка всей системы организационно-территориальных и природоохранных мероприятий; развитие инфраструктуры земельного рынка; упорядочение землевладений и землепользований.

На основе этих материалов проводится земельное проектирование, которое включает:

‾ образование новых землепользований, преобразование существующих землепользований;

‾ организация и устройство угодий;

‾ проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия;

‾ размещение производственных центров, магистральных, внутрихозяйственных дорог;

‾ организация и размещение природоохранных мероприятий.

ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ

Центральной задачей этого направления является развитие комплексной оценки земель, удовлетворяющей задачам планирования сельскохозяйственного производства; проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий; защитного лесоразведения; решения кадастровых, селитебных, рекреационных и других задач.

К сожалению, она оказалась самым узким местом в современной науке и практике. Дело в том, что существующая оценка земель безнадежно устарела и уходит в прошлое вместе с экстенсивным земледелием, которому она кое-как соответствовала. Она сводилась к бонитировке почв, затем к почвенно-экологическим индексам и другим условным показателям. Возможности применения бонитировки почв ограничиваются ареалами экстенсивного земледелия, условностью показателей и поправочных коэффициентов, слабой интегрированностью почвенных характеристик с другими агроэкологическими условиями. До сих пор довольно часто используется почвенно-экологические индексы, начиная с ПЭИ И.И. Карманова (Карманов, Фриев, 1982). Существует множество его модификаций, но все они весьма условны.

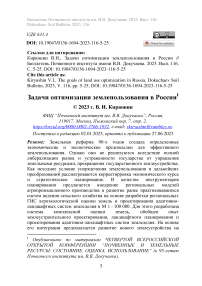

Современная комплексная оценка земель, отвечающая задачам землеустройства, планирования землепользования, формирования систем земледелия и агротехнологий, систем животноводства, защитного лесоразведения, мелиорации, природоохранной деятельности, кадастровым целям, сложилась в процессе разработки, проектирования и освоения адаптивно-ландшафтных систем земледелия и наукоемких агротехнологий (Кирюшин и др., 2021) . Алгоритм ее представлен на рисунке 1.

Она рассматривается в иерархии: природносельскохозяйственная зона – провинция – группа земель – вид земель – культура – продуктивность – экономика.

На уровне провинции рассматривается система агроклиматической оценки с учетом динамики изменений климата. В ней должны быть представлены данные динамики лимитирующих метеорологических условий по фазам онтогенеза основных культур, чтобы можно было установить, какой лимитирующий фактор в какую фазу онтогенеза активно влияет на формирование продуктивности, закладка которого происходит в эту фазу. В России дополнительное тепло означает возможность расширения земледельческих территорий на север и повышение интенсификации земледелия в таежно-лесной зоне и в северной лесостепи. Учитывая, что повышение температур в разной мере сопровождается увеличением осадков, важно районировать территорию, особенно в южной лесостепи и северной степи, по приросту осадков.

Рис. 1. Алгоритм комплексной оценки сельскохозяйственных земель.

Fig. 1. Algorithm of complex assessment of agricultural lands.

интенсивные

Оценка агроэкологических групп земель производится для обоснования структуры угодий, проектирования севооборотов, противоэрозионной и мелиоративной организации территории, проектирования лесозащитных мероприятий, экологических каркасов территории и в целом для проектирования адаптивноландшафтных систем земледелия.

Оценка агроэкологического вида земель осуществляется по требованиям к агротехнологиям. Наряду с агроэкологическими параметрами вид земель характеризуется продуктивностью при экстенсивном, нормальном и интенсивном уровне и экономическими показателями. Видам земель соответствуют определенные агротехнологии, которые группируются в региональные регистры агротехнологий, и сорта культур, которые представляются в форме зонально-провинциальных реестров сортов. Требуется развитие инструментария комплексной оценки земель и создание региональных баз данных.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

В России эта проблема представлена тремя направлениями: землеустроительное проектирование, ландшафтное планирование, проектирование адаптивно-ландшафтных систем земледелия. В силу ряда причин эти направления сложились обособленно, независимо друг от друга. Большая часть сельскохозяйственной территории страны не обеспечивается никаким планированием и находится во власти рынка. Остро назрела необходимость сформировать общую методологию территориального планирования и проектирования на основе интеграции этих направлений, тем более что они являются взаимодополняющими по отношению друг к другу.

Наиболее давним из них является землеустроительное проектирование, включавшее:

‾ генеральную схему землеустройства территории;

‾ схемы землеустройства республик, краев, областей;

‾ проекты межхозяйственного землеустройства;

‾ проекты внутрихозяйственного землеустройства;

‾ рабочие проекты использования и охраны земель.

Теоретически, с агроэкологических позиций, эта схема выглядит безукоризненной. Но фактически землеустройство было инструментом директивной плановой государственной политики с ее унитарностью. Поэтому наряду с важными функциями по организации территории советское землеустройство тиражировало шаблоны. В период либеральной реформы все государственные службы, в том числе землеустроительная, были ликвидированы.

Службу отменили, а функции территориального, экономического, правового и природоохранного регулирования остались (табл. 1). Существенным недостатком землеустройства была весьма слабая приуроченность к условиям ландшафта. В 90-х годах определились работы по экологизации землеустройства. В работах М.И. Лопырева (Лопырев, 1995) , С.Н. Волкова (Волков, 2002– 2009) и др. определились ландшафтные подходы к организации и проектированию землепользования. В целом землеустройство медленно разворачивалось в этом направлении, вместо того чтобы возглавить его. Вперед вышли направления ландшафтного планирования и проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия. Попытка устранения “ландшафтной недостаточности” была предпринята в системе академических институтов и классических университетов.

В начале нулевых годов Институтом географии, его Иркутским филиалом совместно с немецкими специалистами была организована работа по ландшафтному планированию, которая в дальнейшем получила развитие в классических университетах (Ландшафтное планирование…, 2006) . За основу была взята немецкая модель. В задачу ландшафтного планирования входило определение ценности земель, выделение территорий с различными формами использования, режимами охраны; сохранение функций ландшафта как основы жизнеобеспечения; определение его состояния, обеспечивающего оптимальное качество жизни и устойчивое развитие территории.

Таблица 1. Функции землеустройства

Table 1. Functions of the land management system

|

Территориальное регулирование |

Экономическое регулирование |

Административноправовое регулирование |

Природоохранное регулирование |

|

Агроэкологическая и кадастровая оценка и типология земель |

Обоснование отраслей и специализации производства |

Обеспечение гарантий конституционных прав на землю |

Агроэкологический мониторинг земель |

|

Инвентаризация земель |

Обоснование и планирование социальной инфраструктуры |

Обеспечение целевого использования земель и правового режима |

Организация экологического каркаса |

|

Ведение государственного земельного кадастра |

Система платежей и налогов на землю |

Контроль за использованием и оборотом земель |

Обеспечение экологической устойчивости агроландшафтов |

|

Планирование, проектирование и организация использования земель |

Регулирование земельных отношений |

Мониторинг использования земель |

Экологическая экспертиза землеустроительных проектов. |

|

Обоснование размещения объектов производственной и социальной сферы |

По результатам изысканий разрабатывались ландшафтные программы для территорий субъектов РФ, рамочные ландшафтные планы для административных районов и крупномасштабные планы для низших подразделений. Это направление как самостоятельная форма не сложилось, хотя в некоторых областях появился определенный опыт.

Параллельно с ландшафтным планированием в системе аграрных НИИ и сельхозвузов развивалось адаптивно-ландшафтное земледелие, инициированное Докучаевской сессией Россельхоза-кадемии и сессией ООН 1992 г. Оно отличалось четкой направленностью в экологическом и социально-экономическом пространстве и конкретными практическими достижениями.

В частности, в Белгородской области в результате их освоения на большей ее части средняя урожайность зерновых за 10 лет возросла с 3 т/га до 5т/га (Савченко и др., 2022) .

Очевидно, интеграция этих трех направлений должна послужить развитию нового землеустройства, земельного планирования и проектирования на четырех территориальных уровнях (табл. 2). На уровне вида земель должны разрабатываться проекты наукоемких агротехнологий, применительно к группам земель – проекты внутрихозяйственного землеустройства, включающие адаптивно-ландшафтные системы земледелия, на уровне зональных провинций – проекты межхозяйственного землеустройства, на уровне природно-сельскохозяйственной зоны, региона – схемы землеустройства субъектов РФ. Такова методология перевода землеустройства на ландшафтную основу, требующая соответствующего инструментария и развития.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ЛАНДШАФТОВ КАК НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ОСНОВА

ОПТИМИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Прошло 30-лет с начала разработки адаптивноландшафтных систем земледелия.

Таблица 2. Иерархия проектирования сельскохозяйственных ландшафтов в системе землеустройства

Table 2. Hierarchy of agricultural landscape design in the land management system

|

Территориальный уровень |

Объект проектирования |

Категория сельскохозяйственного ландшафта |

Почвенный покров |

Инструментарий проектирования |

Форма зем-леустрой-ства |

|

Агроэкологические виды земель |

Агротехнологии |

Элементарные ареалы агроландшафта |

Элементарные ареалы и микроструктуры ПП |

Реестры агроэкологических видов земель |

Рабочие проекты |

|

Агроэкологические группы земель |

Адаптивноландшафтные системы земледелия, мелиоративные системы, и др. |

Агроландшафты, водохозяйственные, мелиоративные, животноводческие и др. |

Мезоструктуры ПП |

Ландшафтноэкологический анализ территории |

Проекты внутрихозяйственного землеустройства |

|

Зональные провинции |

Зональнопровинциальные агрокомплексы |

Зональнопровинциальная система с.х. ландшафтов, |

Фациальные подтипы почв |

Региональная ГИС агроэкологической оценки земель и проектирования |

Проекты межхозяйствен-ного землеустройства |

Сложился определенный опыт их проектирования и освоения. Значительный прорыв на региональном уровне достигнут в Белгородской области, где проекты АЛСЗ разработаны агрохимической службой и освоены на большей части области (Белгородская модель…, 2019) . Дальнейшее совершенствование систем земледелия связано с углублением его ландшафтной дифференциации, противоэрозионной и мелиоративной организации территории. В развитии методологии противоэрозионного проектирования целесообразно использование моделей позиционно-динами-ческой, парагенетической и бассейновой структур в интерпретации Г.И. Швебса (Методические указания…, 1990; Швебс, 1988) . Регулирование энергомассопереноса, в особенности поверхностного и грунтового твердого, жидкого и ионного стока в ландшафте выходит за пределы агросистемы. Соответственно проблема адаптивно-ландшафтного земледелия перерастает в проблему проектирования сельскохозяйственных ландшафтов, включая агроландшафты, животноводческие, водохозяйственные, лесохозяйственные, селитебные и др. (Кирюшин, 2018) . Формирование их должно осуществляться в экологических каркасах территории, интегрированных с полевой инфраструктурой.

Конструирование сельскохозяйственных ландшафтов означает направленное изменение их функций, то есть преобразование в той или иной мере экологических функций в социальноэкономические. В качестве инструментария проектирования сельскохозяйственных ландшафтов предложены: система оценки и группировки экологических функций ландшафта, структурнофункциональный анализ ландшафта, идентификация и оценка ландшафтных связей; обоснование и группировка социальноэкономических функций ландшафта (Кирюшин, 2018) .

В числе задач по оптимизации сельскохозяйственного природопользования определяющее значение имеет создание ландшафтно-экологической структуры, обеспечивающей оптимальные условия энергомассопереноса, поддержание биоразнообразия и экологическую стабильность территории. Эта задача заключается в создании экологических каркасов территории (ЭКТ), максимально сопряженных с полевой инфраструктурой.

Как показывает мировой и отечественный опыт, достижение максимальной экологической стабильности территории достигается при такой организации ЭКТ, основу которой составляют: базовые резерваты (заповедники, заказники, природные парки, леса первой и второй групп); связывающие их экологические коридоры (долины рек, полосные леса на водоразделах, зеленые коридоры транспортной инфраструктуры, защитные лесополосы); буферные зоны (водоохранные, санитарно-защитные зоны, охранные зоны водосборов); локальные элементы (места обитания ценных видов, энтомологические микрозаказники, изолированные территории с регламентированным природопользованием); территории восстановления природы (деградированные сельхозугодья, овражнобалочный комплекс). Особое природохранное и одновременно агрономическое значение имеет создание микроразмерных объектов охраны птиц, шмелей, пчел, полезных энтомофагов.

Особую роль в структуре ЭКТ играют защитные лесонасаждения. В данном отношении в стране имеется немалый опыт, в том числе и неблагополучный, связанный с шаблонами полезащитного лесоразведения. Проектирование полезащитных лесных полос безотносительно к рельефу часто приводило к развитию водной эрозии вдоль полос на склонах вследствие таяния сугробов, образованию мочаров. В результате плохого ухода, загущения и зарастания они нередко превращались в резерваты вредных организмов. Загущенные лесные полосы становятся непродуваемыми и собирают сугробы вместо равномерного распределения снега на поле. Такие полосы работают против земледелия. Требуется объективный анализ имеющегося опыта лесоразведения со времени сталинского плана преобразования природы и новейших достижений, с тем чтобы разработать новую методологию формирования лесных насаждений в системе ЭКТ. При этом приоритеты должны получить стокорегулирующие лесные полосы на пахотных склонах, прибалочные и приовражные, береговые, пескоукрепительные, приканальные, прифермские природоохранные защитные лесонасаждения. Формирование ЭКТ должно быть тесно сопряжено с развитием полевой и сенокосо-пастбищной инфраструктуры (расположение, размеры и конфигурация полей и производственных участков, полосное размещение посевов, растительные кулисы и т. д.). В процессе упорядочения землепользования целесообразно расширение ООПТ за счет трансформации деградированных земель пашни, перелогов и залежей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Земельная реформа 90-х годов создала определенные экономические и экологические предпосылки для эффективного землепользования, однако они не реализуются в должной мере вследствие полной либерализации рынка и устраненности государства от управления земельными ресурсами, прекращения государственного землеустройства. Сложилась необходимость создания новой социально-экономической системы на принципах оптимизации сельскохозяйственного природопользования по экономическим и экологическим условиям на основании рыночных отношений, регулируемых государственной политикой.

Как исходное условие упорядочения землепользования и дальнейших преобразований рассматриваются корректирровка экономического курса и стратегическое планирование. В качестве инструментария планирования предлагается формирование региональных моделей агропромышленного производства в развитие ранее практиковавшихся систем ведения сельского хозяйства на основе разработки региональных ГИС агроэкологической оценки земель и проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия в М 1 : 100 000. Для этого разработана система комплексной оценки земель, обобщен опыт землеустроительного проектирования, ландшафтного планирования и проектирования адаптивноландшафтных систем земледелия. На базе его интеграции предполагается развитие нового землеустройства на ландшафтной основе, а в дальнейшем проектирование сельскохозяйственных ландшафтов.

Для реализации этих задач требуется создание государственной сельскохозяйственной земельной службы, включающей следующие функции:

‾ агроэкологический мониторинг и инвентаризация земель;

‾ агроэкологическое районирование и агроэкологическая оценка земель;

‾ проектирование агроландшафтов, землеустройство;

‾ почвенно-ландшафтное картографирование, почвенномелиоративные изыскания;

‾ разработка проектов и технико-экономического обоснова ния адаптивно-ландшафтных систем земледелия;

‾ проектирование наукоемких агротехнологий;

‾ создание системы инновационно-технологического обес печения земледелия;

‾ проектирование агролесомелиоративных, лесозащитных и других мелиоративных мероприятий;

‾ разработка агроэкологических регламентов землепользо вания и земледелия;

‾ разработка требований к образовательным программам по земледелию и землепользованию.

Список литературы Задачи оптимизации землепользования в России

- Белгородская модель адаптивно-ландшафтного земледелия. Белгород: Константа, 2019. 273 с.

- Волков С.Н. Землеустройство. М.: Колос, 2002-2009. Т. 1-9.

- Карманов И.И., Фриев Т.А. Бонитировка почв на основе почвенно-экологических показателей // Почвоведение. 1982. № 5. С. 13-21.

- Кирюшин В.И. Экологические основы проектирования сельскохозяйственных ландшафтов. СПб.: ООО “Квадро”, 2018. 568 с.

- Кирюшин В.И., Дубачинская Н.Н., Юрова А.Ю. Комплексная оценка сельскохозяйственных земель на примере Южного Урала // Почвоведение. 2021. № 11. С. 1363-1375.

- Ландшафтное планирование с элементами инженерной биологии / под ред. А.В. Дроздова. М.: КМК, 2006. 239 с.

- Лопырев М.И. Основы агроландшафтоведения. Воронеж, 1995. 181 с.

- Методические указания по ландшафтным исследованиям для сельскохозяйственных целей / под ред. Г.И. Швебса, П.Г. Шищенко. М.: Изд-во РАСХН, 1990. 58 c.

- Савченко Е.С., Кирюшин В.И., Лукин С.В. Опыт биологизации агротехнологий при освоении адаптивно-ландшафтных систем земледелия в Белгородской области // Международный сельскохозяйственный журнал. 2022. № 6. (V. 65). С. 658-661.

- Системы ведения агропромышленного производства (вопросы теории и практики) / Г.А. Романенко, А.В. Вражнов, Н.К. Долгушкин и др. М.: АгриПресс. 1999. 351 с.

- Швебс Г.И. Концепция парагенетических ландшафтов и природопользования // География и практика науки. Л.: Наука, 1988. С. 107-120.