Задний межтеловой спондилодез с использованием кейджа в системе лечения остеохондроза поясничного отдела позвоночника

Автор: Нуралиев Хусниддин Адашалиевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2010 года.

Бесплатный доступ

Титановые кейджи в сочетании с аутокостью могут быть успешно использованы для различных видов межтелового спондилодеза наряду с другими известными имплантатами. Благодаря отверстиям, расположенным в корпусе титанового кейджа, происходит прорастание в него костной ткани смежных позвонков. Создаются благоприятные условия для формирования костно-металлического спондилодеза. Применение титанового кейджа уменьшает травматичность операции и исключает использование аутотрансплантата из гребня подвздошной кости.

Остеохондроз поясничного отдела позвоночника, лечение, задний спондилодез, титановый кейдж

Короткий адрес: https://sciup.org/142121376

IDR: 142121376

Текст научной статьи Задний межтеловой спондилодез с использованием кейджа в системе лечения остеохондроза поясничного отдела позвоночника

Серьезной проблемой оперативной вертеб-рологии продолжает оставаться хирургическое лечение различных форм остеохондроза поясничного отдела позвоночника, например, сочетания нестабильности сегмента с грыжевым выпячиванием межпозвонкового диска либо дегенеративным стенозом или спондилолистезом позвонка [2, 3, 10, 13, 16].

Разнообразие клинических и патоморфологи-ческих проявлений дегенеративных поражений позвоночника диктует необходимость дифференцированного подхода к лечению этой патологии. Такой подход должен основываться на принципах клинико-морфологического соответствия минимальной хирургической достаточности [1, 7, 11, 12, 19]. Для устранения патологических состояний в данное время применяются различные виды декомпрессивных и декомпрес-сивно-стабилизирующих вмешательств. Существуют передний, задний, задний межтеловой и другие виды спондилодеза [5, 8, 15, 17, 22]. Из-за бурного развития и усовершенствования медицинских технологий передний спондилодез уступает свое место заднему [4, 13, 18, 20, 21]. Передний спондилодез, по данным литературы, характеризуется многочисленными осложнениями [11, 12].

В качестве пластического материала часто применяется аутокость, металлоимплантаты, керамика, биополимеры и др. Из-за медленной перестройки аутокости требуется длительный послеоперационный постельный режим [4, 6, 9].

Зарубежными фирмами для межтелового спондилодеза разработаны и применяются разнообразные имплантаты, изготавливаемые из титана [14]. Однако в любом случае эти материалы являются инородными телами и неспособны интегрировать с тканями организма. С целью сохранения достигнутой высоты межпозвонкового промежутка и улучшения качества спондилодеза металло-имплантаты целесообразно сочетать с аутокостью.

Цель нашего исследования разработка отечественного титанового имплантата для осуществления заднего межтелового спондилодеза в сочетании с аутокостью при различных видах декомпрессивно-стабилизирующих операций в системе лечения остеохондроза поясничного отдела позвоночника.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В начале 2007 года совместно с ОАО «Авиа- работан титановый имплантат для заднего межте- ционный завод им. В.П. Чкалова» (ТАПОИЧ) раз- лового спондилодеза. В 2008 году получен патент на полезную модель «Устройство для лечения повреждений и заболеваний позвоночника» № (11) FAP 00398, (51) 8A61B 17/58, (21) FAP 2008 0005 от 22.01.2008.

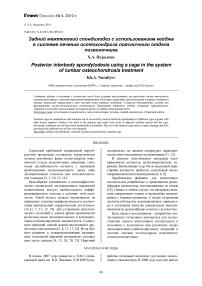

Рис. 1. Межтеловой кейдж

Устройство для лечения повреждений позвоночника выполнено в виде полого тела из титанового сплава 1, один из концов которого имеет коническую форму 2, на поверхности устройства нарезана резьба 3. В центральной части кейджа выполнены отверстия четырехугольной формы 4, в центральной части противоположного от конического конца выполнено углубление четырехугольной формы 5 и четыре сквозных отверстия 6.

Устройство используют следующим образом.

В поврежденном диске удаляют патологически измененные ткани, подготавливают ложе для установления предлагаемого устройства с помощью специальной корончатой фрезы в телах выше- и нижележащего позвонков. Предлагаемое устройство устанавливают в подготовленное ложе. Один конец кейджа, выполненный в виде конуса 2, помещают в это ложе. Затем с помощью специального четырехгранного ключа (через углубление 5, находящееся в противоположном конце кейджа) вкручивают устройство в сформированный между телами смежных позвонков паз. Через сквозные отверстия 6 полость устройства заполняют костной крошкой.

В период с 2008 по 2009 г. операции с применением титанового имплантата для заднего межтелового спондилодеза в сочетании с аутокостью выполнены 32 пациентам с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника. Мужчин среди них было 13 (40,6 %), женщин – 19 (59,4 %). Возраст больных составлял от 18 до 61 года (средний возраст 39,5 года). В предоперационном периоде проводились общеклиническое, неврологическое, рентгенологическое, МРТ-, КТ- и МСКТ-исследования.

Показаниями к оперативнму лечению являлись следующие клинически значимые патоморфоло-гические изменения позвоночника: грыжи межпозвонкового диска, дегенеративный стеноз позвоночного канала, нестабильность позвоночного сегмента, дегенеративный спондилолистез, рецидив болевого синдрома после расширенных декомпрессирующих операций. Декомпрессивно- стабилизирующие операции с межтеловым спондилодезом производили из заднего доступа на следующих уровнях: L4-L5 у 15 (46,8 %) больных, L5-S1 у 14 (43,75 %), L1-L2 у 1 (3,1 %) и L4-L5-S1 у 2 (6,25 %) пациентов.

Задний поясничный межтеловой спондилодез можно разделить на следующие этапы: 1 хирургический доступ, 2 декомпрессия нервно-сосудистых образований и забор аутокости из дужек позвонков, 3 формирование ложа для титанового кейджа и заполнение полости имплантата аутокостью, 4 ввинчивание кейджа в межтеловой промежуток, 5 ушивание операционной раны.

Мы согласны с мнением А.Е. Симоновича (2005) о том, что ламинэктомия с удалением остистых и суставных отростков для выполнения заднего межтелового спондилодеза является не всегда обоснованной. Для проведения заднего межтелового спондилодеза вполне достаточна расширенная интерламинэктомия с экономной резекцией краев дужек и суставных отростков.

Обычно высота ложа для имплантата меньше чем размеры кейджа. В среднем диаметр кейджа составляет от 16 до 18 мм. При ввинчивании имплантат расширяет межпозвонковое пространство, обусловливая расклинивающий эффект.

Задний межтеловой спондилодез в сочетании с транспедикулярной системой фиксации проводили у 13 больных, имеющих выраженную нестабильность позвоночного сегмента и дегенеративный спондилолистез.

В 19 случаях задний межтеловой спондилодез был выполнен двумя кейджами из титана.

Длительность постельного режима после операции составляла от 2 до 5 суток, после чего пациентам разрешали ходить. В течение 3 месяцев после операции осуществляли наружную иммобилизацию полужестким съемным корсетом.

Результаты хирургического лечения изучены у 24 больных через 3-6 месяцев после операции, у 21 через 12-24 месяца.

Для оценки нарушенной функциональной способности определяли индекс Освестри по шкале от 0 до 100 %. Значения индекса от 0 до 20 % означают минимальные нарушения, от 21 % до 40 % умеренные, от 41 % до 60 % тяжелые, от 61 % до 80 % инвалидизирующие; значения от 81 % до 100 % свидетельствуют о нарушениях, приковывающих к постели. Контроль за формированием межтелового блока после выполнения спондилодеза осуществляли с помощью рентгенологических, МСКТ- и КТ-исследований. Рентгенологические исследования включали измерение передних и задних отделов межтелового промежутка до и после операции, а также определение флексионно-экстензионной разницы сегментарного угла на уровне хирургического вмешательства. Измене- ние величины сегментарного угла в положении флексии и экстензии менее чем на 5° расценивалось как подтверждение стабильного состояния позвоночного сегмента и формирования межтелового блока. До операции у всех больных наблюдалась горизонтальная подвижность в пределах 8,1±1,3 мм, а сегментарный угол составлял более 5°.

б

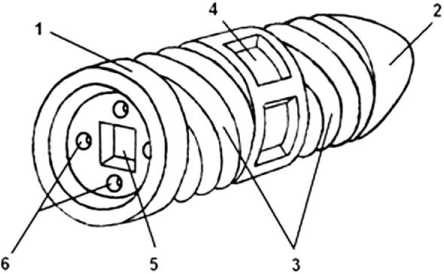

Рис. 2. Спондилограмма пациента И. Дегенеративный спондилолистез L 4 I степени: а – до операции; б, в – после транспедикулярной фиксации и заднего межтелового спондилодеза L 4 -L 5 кейджем клиники в сочетании с аутокостью

РЕЗУЛЬТАТЫ

Большинство больных на следующий день после операции отмечали значительное снижение боли в поясничном отделе позвоночника и нижних конечностях. Ни у одного из пациентов не отмечено усиление болевого синдрома, что свидетельствовало об адекватной декомпрессии нервнососудистых образований и стабилизации позвоночного двигательного сегмента.

Регресс болевого синдрома оценивали по 5-балльной визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Результаты представлены в таблице 1.

Динамика индекса Освестри после проведения хирургического вмешательства представлена в таблице 2.

В послеоперационном периоде всем пациентам проведены рентгенологические, КТ- и МСКТ-исследования. Рентгенологические исследования ни в одном из случаев не выявили разрушения имплантатов, признаков костной резорбции вокруг имплантата и миграции имплантата в телах позвонков. По данным рентгенологических исследований изучена флексионно-экстензионная разница сегментарного угла на уровне вмешательства. Полученные данные свидетельствует о том, что средний показатель сегментарного угла на уровне вмешательства не превысил 5º и составил в среднем 2,3±0,3º.

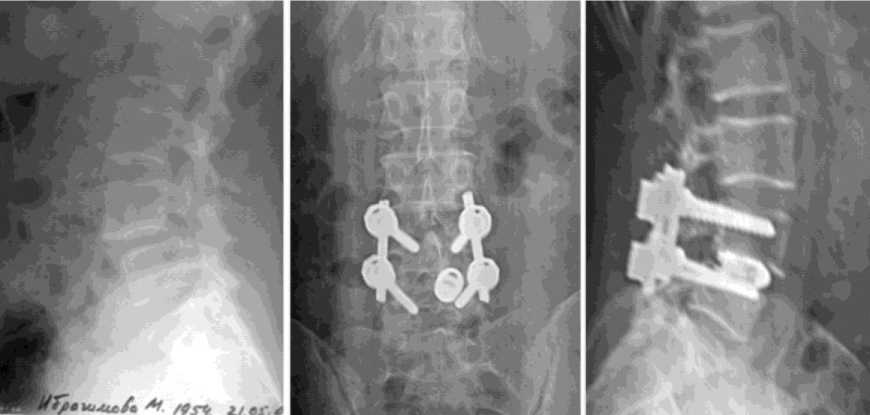

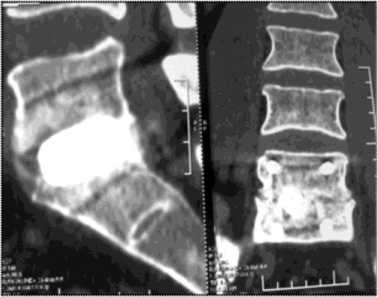

Данные КТ- и МСКТ-исследований, проведенных в сроки от 12 месяцев до двух лет, свидетельствуют о стабилизирующей способности имплантата с формированием межтелового костно-металлического блока на месте вмешательства (рис. 3, 4).

Динамика интенсивности болевого

Таблица 1 синдрома по ВАШ после операции

|

Операция |

До операции |

Интенсивность болевого синдрома по ВАШ от 0 до 5 баллов |

||

|

3 мес. |

6-12 мес. |

18-24 мес. |

||

|

Задний поясничный межтеловой |

4,8±0,5 |

1,7±0,2 |

1,2±0,6 |

0,8±0,4 |

|

спондилодез с использованием кейджа |

(n=32) |

(n=24) |

(n=21) |

(n=18) |

Таблица 2

Динамика индекса Освестри у оперированных больных

|

Операция |

До операции |

Индекс Освестри, % (M±SD) после операции, мес. |

||

|

3 мес. |

6-12 мес. |

18-24 мес. |

||

|

Задний поясничный межтеловой |

68,27±7,59 |

19,37±7,18 |

15,47±4,21 |

12,72±4,49 |

|

спондилодез с использованием кейджа |

(n=32) |

(n=24) |

(n=21) |

(n=18) |

а

б

Рис. 3. Спондилограмма и МРТ пациента С. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника, грыжа диска L 3-4 , L 4-5 , дегенеративная нестабильность L 4-5 : а – до операции, резкое сужение межпозвонкового промежутка, б – после выполнения заднего межтелового спондилодеза L4-5 кейджем из титана. На рентгенограммах четко определяется расклинивающий эффект титанового кейджа

Рис. 4. МСКТ поясничного отдела позвоночника пациента О. через два года после заднего межтелового спондилодеза кейджем и наложения транспедикулярной системы: формирование костнометаллического блока

Послеоперационные осложнения мы разделили на интраоперационные и послеоперационные. В интраоперационном периоде у 8 больных возникло кровотечение из варикозно расширенных эпидуральных вен. Кровотечение останавливали тампонадой с помощью перекиси водорода и очень редко электрокоагуляцией. Частичное повреждение дурального мешка произошло у 2 пациентов. Это осложнение возникает во время декомпрессии дегенеративно измененного позвоночного канала с помощью инструмента “Керрисон”, когда пристеночно повреждается дуральный мешок. Поврежденный участок дурального мешка закрывали поверхностным лоскутом дорсо-люмбальной фасции.

В послеоперационном периоде ни у одного больного не наблюдалось воспалительного процесса. Это объясняется тем, что перед и во время хирургического вмешательства применялись антибактериальные средства широкого спектра действия.

Полученные результаты хирургического вмешательства оценивали с учетом степени восстановления физической и социальной активности пациентов. Критерии оценки результатов лечения были следующими:

хороший результат: полное или почти полное возвращение к прежнему уровню социальной и физической активности;

удовлетворительный результат: социальная и физическая активность восстановлены не полностью, возможны только небольшие физические нагрузки;

неудовлетворительный результат: отсутствие эффекта от операции или ухудшение состояния.

Отдаленные послеоперационные результаты изучены у 18 больных. Полученные результаты оценены как хорошие у 25 пациентов, удовлетворительные результаты у 7 пациентов. У одной пациентки послеоперационный результат считали неудовлетворительным. Пациентка несколько раз прооперирована в нейрохирургических отделени- ях различных клиник республики. После деком-прессивно-стабилизирующей операции в нашей клинике неврологические нарушения нижних конечностей несколько уменьшились, но в течение 6 месяцев она передвигается с помощью костылей. Из-за грубого рубцово-спаечного изменения позвоночного канала восстановительные процессы протекают медленно.

Результаты заднего межтелового спондилодеза с использованием титанового кейджа в сочетании с аутокостью зависели от правильного выбора хирургической тактики и адекватности хирургического вмещательства, направленного на декомпрессию нервно-сосудистых образований и стабилизацию позвоночного сегмента. Высокие поло- жительные показатели свидетельствуют о том, что титановые кейджи в сочетании с аутокостью вполне отвечают многим критериям, предъявляемым к пластическим материалам для стабилизации позвоночного столба.

Рентгенологические и МСКТ исследования не выявили разрушения межтеловых кейджей и миграции их в тела позвонков. Отмечено формирование костно-металлического блока. Во всех случаях оперированные позвоночные сегменты были стабильны. Кроме того, применение титанового кейджа уменьшало травматичность операции и не требовало дополнительного использования аутокостной ткани из гребня подвздошной кости или других донорских участков скелета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Титановые кейджи в сочетании с аутокостью могут быть успешно использованы для различных видов межтелового спондилодеза наряду с другими известными имплантатами. Благодаря отверстиям, расположенным в корпусе титанового имплантата, происходит соприкосновение аутокостной стружки, находящейся в полости кейджа, с костной тканью смежных позвонков. Создаются благоприятные условия для формирования костно-металлического блока, устойчивого к статико-динамическим нагрузкам.