Загадочный предмет из кургана № 1 скифского могильника Новозаведенное-III (предварительное сообщение)

Автор: Канторович А.Р., Маслов В.Е., Ениосова Н.В., Орфинская О.В., Статкус М.А., Абдрашитова И.В., Авакян А.К., Альбов Д.В., Чернышв В.В., Яновская Е.Г.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

В 2018 г. в ходе исследований погребения скифского воина-аристократа IV в. до н. э., захороненного в крупнейшем кургане могильника Новозаведенное-III на Ставрополье, в центре скопления бус был обнаружен необычный, не имеющий прямых аналогий шаровидный монолитный предмет белого цвета с неровным полусферическим выступом на вершине. Сверху на предмет был уложен распавшийся разомкнутый браслет из серебряного дрота с золотой плакировкой, с прикипевшими к нему кусочками спекшегося желтого порошка - натроярозита. Комплексное естественно-научное исследование показало, что загадочный предмет выполнен из измельченного крупнозернистого мягкого минерала гиббсита, обмазан жидким гипсом сразу же после формовки, затем покрыт тонким слоем сульфата кальция, намеренно смешанным со стружкой металлического олова. В результате сложной цепочки технологических операций получилась двухчастная «скульптура», помещенная в кожаный мешочек, к которому, в свою очередь, были пришиты шерстяными нитями фаянсовые бисерины. Сделан вывод, что этот уникальный предмет входил в набор вещей, связанных с женским приношением покойному. Предмет составлял основу этого ритуального комплекса и, возможно, должен был «заменять» саму хозяйку этих изделий или представлять некое обобщенное женское начало.

Скифы, скифская культура, могильник новозаведенное-iii, гиббсит, гипс, олово, бусы, бисер

Короткий адрес: https://sciup.org/143180593

IDR: 143180593 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.235-249

Текст научной статьи Загадочный предмет из кургана № 1 скифского могильника Новозаведенное-III (предварительное сообщение)

1 Статья подготовлена в рамках проекта РНФ № 22-18-00108 «Северный Кавказ в эпоху поздней бронзы и раннего железа: люди, кони, металл».

В 2015–2020 гг. на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края Ставропольской экспедицией кафедры археологии Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова под руководством А. Р. Канторовича и В. Е. Маслова производились раскопки курганного могильника Новозаведен-ное-III, относящегося к последней трети V – IV в. до н. э. В ходе этих исследований в 2018 г. в центральном погребении № 9 кургана 1, сооруженного скифами в IV в. до н. э., был обнаружен необычный, не имеющий прямых аналогий предмет, которому посвящена данная статья.

Курган № 1 – самая крупная насыпь могильника, высотой почти 5 м и диаметром около 40 м, располагавшаяся близ края высокой надпойменной террасы р. Кумы, в 650 м к юго-западу от окраины с. Новозаведенное ( Маслов , 2018)2. Насыпь была окружена заплывшим рвом. Его первоначальная глубина достигала 4 м, при ширине устья до 15 м. Грунт, извлеченный из этого рва, без сомнения, был использован при возведении кургана3. Данная конструктивная черта является особенностью могильника Новозаведенное-III, восходящей к эпохе скифской архаики.

Насыпь перекрывала сложную надмогильную конструкцию: курганообразную земляную насыпку, сформированную из могильного выкида, с радиальной обкладкой из коротких бревен, покрытых тростником, возведенную над обширной могильной камерой, перекрытой многоярусным деревянным накатом, также выстланным тростником4.

Надмогильная конструкция имеет ближайшие параллели в скифских памятниках Среднего Дона (Дуровка, курган 9). Исследователь этого кургана – А. И. Пузикова – полагает, что данная конструкция является бревенчатым шатровым перекрытием могилы, однако есть серьезные основания для того, чтобы в этом усомниться ( Пузикова , 2001. С. 189. Рис. 27: 1 ). В нашем случае, безусловно, надмогильная конструкция лишь имитировала «шатровый» купол, настоящим же перекрытием камеры был накат.

Примечательно, что центральное скифское погребение (№ 9) было совершено на тщательно выровненной площадке на месте полностью срытого небольшого кургана эпохи ранней/средней бронзы. Об этом свидетельствуют 12 погребений и ритуальный комплекс, обнаруженные в материковом слое. Кроме того, на вершине насыпи были открыты два впускных золотоордынских погребения второй – третьей четверти XIV в. (Чхаидзе и др., 2021), а в юго-восточном склоне насыпи – мусульманское погребение эпохи позднего Средневековья или Нового времени.

Могильная камера погребения № 9 имела глубину 4 м от подошвы кургана (выровненной площадки) и содержала захоронение скифского аристократа, ограбленное в древности. Длинной осью камера была ориентирована в направлении северо-восток – юго-запад. Ее верхние края обрушились вместе с перекрытием; размеры по дну, где она сохранила свою изначальную прямоугольную форму, составляли 4,4 × 3,0 м. Дно слегка понижалось от стенок к центру ямы. Во всех четырех углах могильной камеры были выявлены широкие ямы для опорных столбов, поддерживавших перекрытие. На дне столбовых ям, в их центральной части, обнаружены квадратные ямки со скругленными углами, глубиной 10–20 см, со следами дерева внутри – отпечатки обтесанных опорных столбов, образовавшиеся вследствие давления, оказываемого на них перекрытием могилы. Очевидно, столбы устанавливались ровно в середину угловых ям с последующей забутовкой материковым суглинком.

В центре могильной камеры на дне были расчищены остатки погребального ложа. Ложе имело древесную основу: с восточной стороны сохранился участок древесного тлена от приподнятой боковой планки, длиной до 60 см, ориентированной по оси могильной камеры. Тлен от второй, параллельной ей планки, длиной 1,3 м был расчищен под западной стенкой могильной камеры, вдоль скопления костей животных. Близ остатков ложа в дне могильной камеры были открыты четыре неглубокие ямки, вероятно, для столбиков-опор. Если исходить из их расположения, реконструируемая ширина ложа составляла около 1,2 м.

Ложе было выстлано органикой, от которой остался белесый тлен со следами поперечных планок. Снизу ее местами подстилал тонкий (2–3 мм) коричневый органический тлен – следы коры или тонкого дерева. На ложе в его южной части лежал крупный фрагмент железного чешуйчатого панциря, некогда расстеленного под телом погребенного. Непосредственно на ложе был найден ряд предметов: фрагменты разбитого железного меча синдо-меотского типа (острие меча, направленное на север, было обнаружено в северо-восточной части ложа), фрагменты железных окислов, в которых отпечатался пучок древков стрел, меловая галька, а также бронзовые заклепки, возможно, связанные с панцирем. В площади ложа находились (очевидно, сдвинутые сюда) фрагменты чернолощеного керамического кувшина.

Скелет погребенного мужчины 20–40 лет5 был смещен древними грабителями в основном к юго-западу от ложа, где находилось компактно сложенное скопление человеческих костей. Близ северного края погребального ложа находились только смещенные кости голеней и стоп.

Расположение человеческих костей и находок на ложе показывает, что погребенный, очевидно, был изначально уложен головой на юг, куда были сдвинуты кости тела и где находился расстеленный панцирь. Здесь же, западнее скопления костей человека, были найдены золотые бусина и накладка на деревянный сосуд.

Вдоль северо-западной стены могильной камеры, вплотную к погребальному ложу, были расчищены кости от уложенных здесь расчлененных туш особи к. р. с. и лошади6. Второе скопление костей, вероятно, этих же животных – черепа, кости конечностей и хвостовые фаланги – было расчищено близ северо-восточной столбовой ямы. Всего в двух жертвенных комплексах были выявлены костные остатки расчлененных туш одной молодой особи к. р. с. (1,5–2 года), не менее двух особей м. р. с. (одна из которых имела возраст около 1,5 лет) и одной особи лошади (1,5–2 года), узковерхой и широконогой.

Между двумя скоплениями костей жертвенных животных был обнаружен набор вещей, очевидно, сохранившихся in situ , их перечень приведен ниже.

Близ северо-западной угловой столбовой ямы стоял немного наклонившийся набок керамический кувшин.

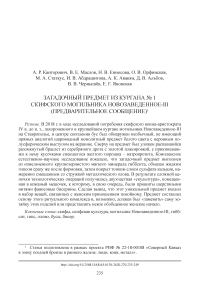

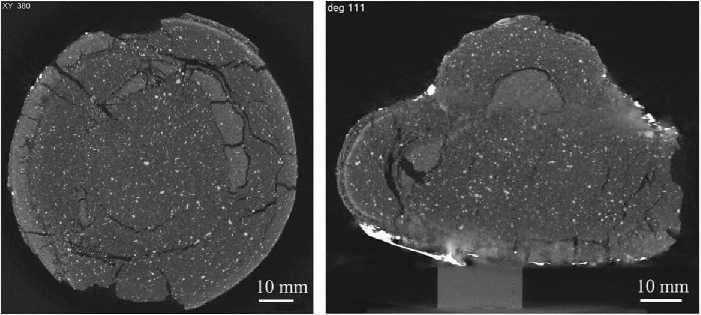

На расстоянии 15 см к юго-востоку от данного кувшина, в ногах погребенного, на дне камеры стояла частично распавшаяся керамическая миска, к которой с юго-запада примыкало скопление бус, лежавших горкой, без видимого порядка. В центре данного скопления находился объект нашего исследования – шаровидный монолитный предмет белого цвета с неровным полусферическим выступом на вершине. Его диаметр – 8,6 см, общая высота – 6,1 см (рис. 1: 1, 2 ).

Среди бус преобладали янтарные – всего 616 экз. Здесь были также обнаружены четыре дисковидные гагатовые бусы, три схожие крупные дольчатые бусины из зеленоватого стекла, крупная уплощенно-шаровидная бусина из горного хрусталя, сурьмяная или свинцовая бусина (?), а также кусочки реальгара и желтого порошкообразного вещества.

Сверху на предмет был уложен распавшийся разомкнутый браслет из серебряного дрота с золотой плакировкой, с прикипевшими к нему кусочками спекшегося желтого порошка и бусинами7. По данным рентгеноструктурного анализа, желтый порошок – это натроярозит (соединение сульфата натрия и трехвалентного железа), возможно, использовавшийся в качестве пигмента, сходного по окраске с желтой охрой (рис. 1; 2).

В восточной части скопления среди бус располагались фрагменты двух небольших бронзовых булавок, распавшихся на части. В северо-восточной части скопления находился крупный отдельный фрагмент шаровидного предмета, судя по цвету, структуре и скругленной наружной поверхности. Не исключено, что все предметы данного компактного скопления помещались в мешочке или в сумке, скрепленной заколками.

Следует отметить, что сходные парные бронзовые булавки происходят из царского скифского погребения в склеповой гробнице в кургане 8 могильника «Пять братьев» близ Елизаветовского городища на Нижнем Дону ( Шилов , 1959. С. 56. Табл. LV).

Рис. 1. Фрагмент комплекса погребения 9 кургана № 1 скифского могильника Новозаведенное-III. Вид на скопление бус и предмет из гиббсита и гипса in situ

1 – с северо-востока; 2 – с юга

Рис. 2. Предмет из гиббсита и гипса с остатками кожаного мешочка, нашитыми бисеринами и отпечатками бус

1 – фотография, вид сбоку и сверху; 2 – рисунок А. С. Дементьевой, вид сбоку, сверху и снизу

Первоначально изучаемый шаровидный предмет был трактован нами как алебастровый8 сосудик. Однако комплексное естественно-научное исследование показало, что это загадочное изделие выполнено из других материалов. Для их определения были применены следующие методы и оборудование:

– анализ структуры поверхности и определение элементного состава (SEM EDX) на низковакуумном электронном микроскопе ТМ3030 Hitachi с микроанализатором-спектрометром Quantax 70EDX, обеспечивающим идентификацию элементов и определение их концентрации на основе безэталонного метода фундаментальных параметров (кафедра археологии, исторический факультет МГУ) 9;

-

– микрорентгенфлюоресцентный анализ (микроРФА) на приборе Bruker Tornado M4+ (кафедра аналитической химии, химический факультет МГУ)10;

-

– 2D-рентгенография и рентгеновская томография на приборах Продис. Электро и Продис.Компакт соответственно (компания «Промышленные диагностические системы и технологии» Продис НДТ);

-

– рентгеноструктурный (рентгенодифракционный) анализ. Дифрактограм-мы были измерены на порошковом рентгеновском дифрактометре PANalytical Empyrean (кафедра структурной химии, химический факультет МГУ);

– оптическая микроскопия органического материала в проходящем поляризованном (микроскоп Laborlux 12pol с увеличением 100–400×) и отраженном свете (стереомикроскоп Stemi 2000-CS с увеличением до 100×) текстильная лупа Flash Magnifier с увеличением до 10× (Центр египтологических исследований РАН).

Обобщив аналитические данные, авторы пришли к следующим предварительным заключениям.

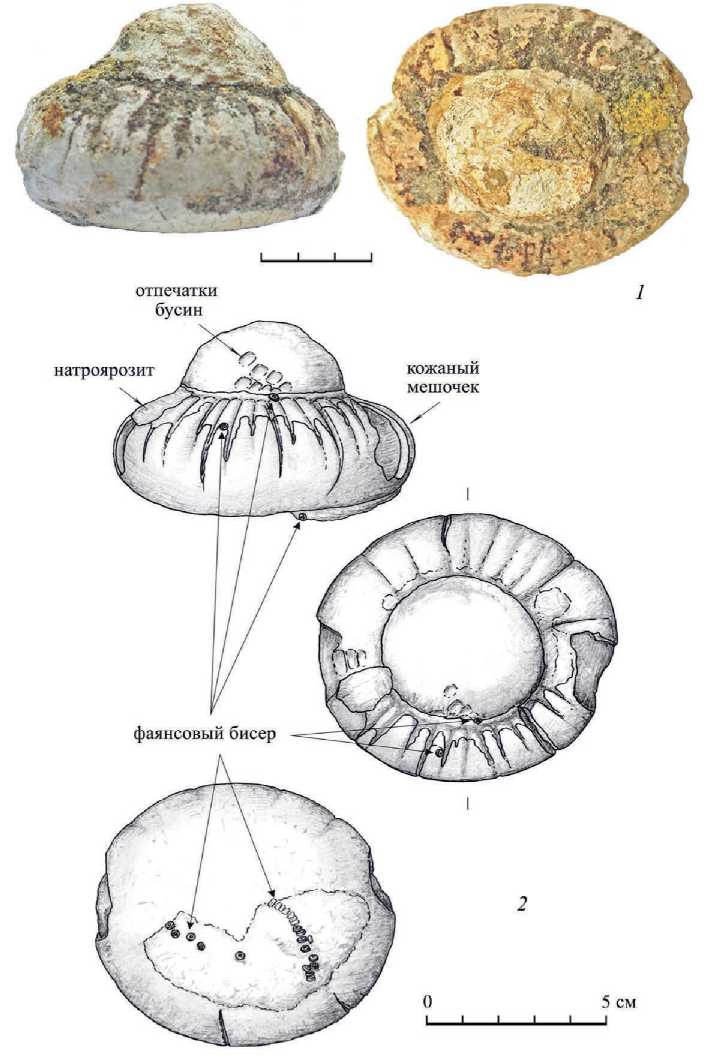

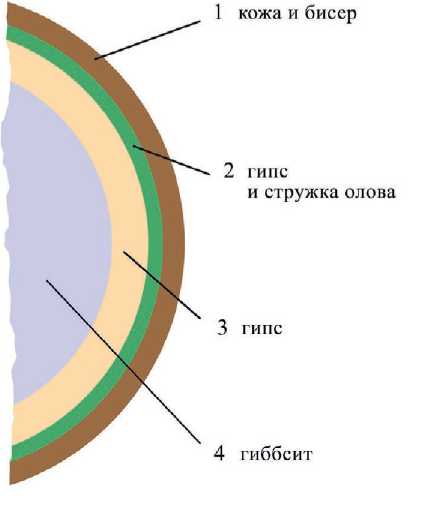

Шаровидный предмет с выступом, как показывает рентгеновская томография, сформован из двух различных по структуре и составу материалов (рис. 3). Основной массив изделия вместе с выступом, согласно рентгеноструктурному анализу, был получен из измельченного крупнозернистого мягкого минерала гиббсит (гидраргиллит Al(OН)3, твердость по шкале Мооса – 2,5). Это заключение подтверждают результаты элементного анализа (SEM EDX) фрагмента поверхности «сердцевины» внутренней части предмета, концентрация алюминия составляет здесь более 75 % (рис. 4: 1 ). Вероятно, для соединения зерен минерала в однородную массу была использована клейкая органическая субстанция, но для подтверждения этого предположения требуются дополнительные исследования.

Внутри основного массива на томографических срезах хорошо видны зоны с несколько более плотной структурой и многочисленные трещины (рис. 4: 2 ).

Рис. 3. Предположительная структура объекта (нумерация слоев от поверхности к внутренней части)

Рис. 4. Структура основного массива объекта (слой 4)

-

1 – крупнозернистые кристаллы гиббсита и химический состав минерала (по данным SEM-EDX);

-

2 – зоны с более плотной структурой вещества и трещины внутри слоя гиббсита

Ориентировочная массовая доля %

|

А1 |

Са |

S |

Sn |

|

70 |

11 |

13 |

0 |

Возможно, уплотнения образовались в процессе изготовления основы шаровидной фигурки с выступом из-за случайного или преднамеренного сильного сжатия отдельных порций формовочной массы, а трещины свидетельствуют об объемной усадке и деформации в процессе высыхания.

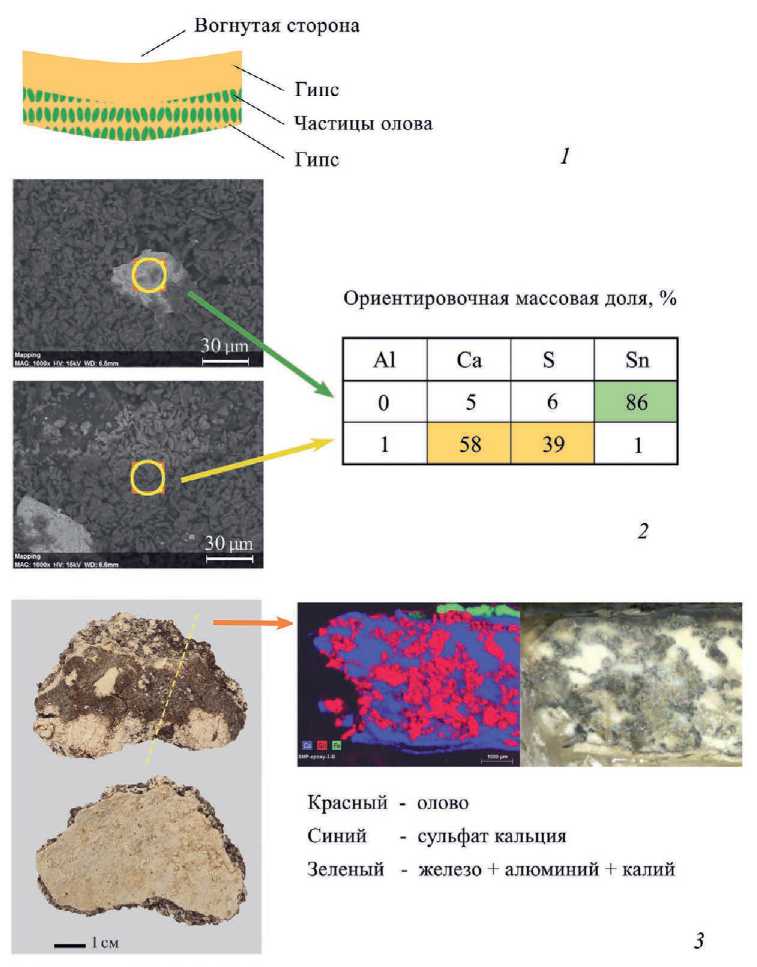

Внешний слой состоит из двух хорошо выделяемых визуально частей (рис. 5: 1 ). К округлой поверхности гиббсита снаружи примыкает слой белого мелкозернистого материала, толщиной до 6 мм. По данным рентгеноструктурного и микрорентгенофлюоресцентного анализов, это гипс (двухводный сульфат кальция CaSO4 * 2H2O) (рис. 5: 2 ). При обжиге из гипсового камня получают полуводный сульфат кальция (CaSO4 * 0.5 H2O), который при смешении с водой быстро схватывается и твердеет в течение 30 минут ( Одноралов , 1982. С. 17–21) с образованием двухводного сульфата. Гипс мягче и пластичнее гиббсита (твердость по Моосу – 2). Можно предположить, что непрочную заготовку фигурки из гиббсита обмазали жидким гипсом сразу же после формовки еще до ее высыхания, на что указывают трещины, пронизывающие толщу двух слоев насквозь. Они образовались в процессе совместной сушки (рис. 4: 2 ).

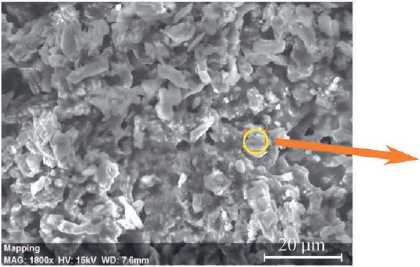

На заключительном этапе основу, обмазанную «чистым» гипсом, покрыли тонким равномерным (до 2–3 мм) слоем сульфата кальция, намеренно смешанным со стружкой металлического олова. Об этом свидетельствуют снимки, полученные на электронном микроскопе, EDX-анализ химического состава частицы белого цвета внутри слоя сульфата кальция, показавший чистое металлическое олово и микроРФА карты распределения элементов на поперечном срезе двухслойной обмазки. С наружной стороны обнаружен локальный участок слоя, содержащий железо, калий и алюминий в качестве основных элементов (рис. 5: 3 ). Возможно, это глинистый минерал с высоким содержанием оксидов железа, присутствие которых отмечается в гипсовых породах и растворах ( Лукас , 1958. С. 701–703).

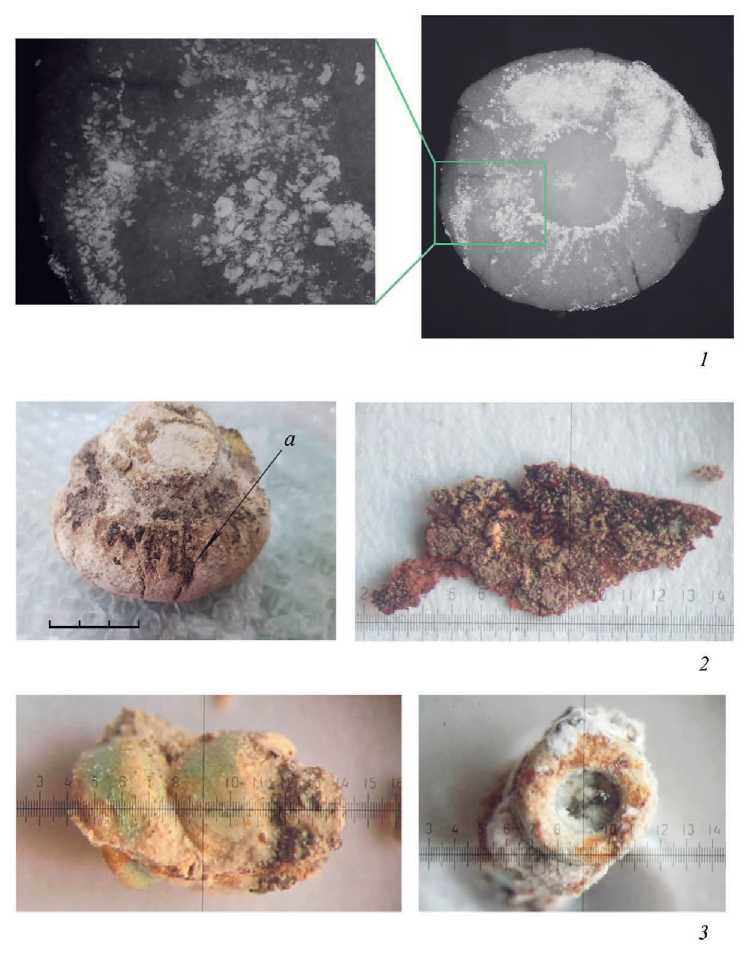

В результате сложной цепочки технологических операций получилась двухчастная «скульптура», шаровидное тулово которой было сплошь покрыто смесью сульфата кальция с оловом, что хорошо видно на рентгеновских снимках (рис. 6: 1 ). Вероятно, на финальной стадии изготовления шаровидная (нижняя) часть фигурки имела блестящую серебристую металлическую поверхность.

Однако очень скоро весь этот блеск был скрыт от людских глаз: еще не высохший окончательно предмет был помещен в кожаный мешочек – на поверхности шаровидного тулова были обнаружены остатки кожи красновато-коричневого цвета. Отпечатки вертикальных складок, различимых визуально, свидетельствуют, что тонкая кожа (толщина – 0,2–0,4 мм) деформировалась в процессе усадки высыхающего гипса (рис. 6: 2 ). На незавершенный процесс сушки указывают и отпечатки бусин на выступающей полусферической части фигурки. В момент помещения бусин на поверхность предмета его верх еще оставался достаточно пластичным (рис. 2: 2 ). Следует отметить, что на верхнем полусферическом выступе следов оловянной стружки и кожи не обнаружено.

Упорядоченное расположение фаянсового бисера на поверхности туло-ва указывает, что бисерины были соединены между собой. Внутри их каналов фиксируются остатки нитей темно-коричневого цвета, вероятно, бисерины были пришиты к коже шерстяными нитями (рис. 6: 3 ).

Рис. 5. Строение и химический состав внешнего слоя

1 – слои 3 (сульфат кальция/гипс) и 4 (сульфат кальция/гипс с частицами олова; 2 –хими-ческий состав слоя 2 по данным SEM XRF; 3 – микроРФА карты среза внешнего слоя (место среза отмечено желтым пунктиром)

Рис. 6. Финальная стадия изготовления объекта

1 – частички олова на нижней шаровидной поверхности по данным 2D-рентгенографии; 2 – фрагмент кожаного мешочка с вертикальными углубленными складками ( а – место отбора пробы); 3 – бисерины, соединенные между собой и нашитые на мешочек с помощью шерстяной нити (внутри канала)

* * *

Аналогии данному предмету нам неизвестны, однако можно попытаться выявить сходные ситуации в захоронениях скифской эпохи, которые позволяют создать некое пространство для возможной интерпретации данной ситуации.

Следует обратить внимание на то, что все предметы набора, к которому относится изучаемый загадочный предмет, ассоциируются с женщиной. Весьма вероятно, что данное подношение должно было так или иначе символизировать жену или какую-либо родственницу покойного. Нельзя исключать и отсылку к женскому божеству11.

В связи с этим отметим, что в княжеском парном (мужчина и женщина) погребении № 4 в кургане 4 знаменитого могильника Филипповка-1 в Южном Приуралье в ногах мужчины находилось деревянное блюдо с мешочком, расшитым бисером, в который были уложены два обработанных куска мела (?), очевидно, имевшие культовое значение ( Яблонский , 2013. С. 102. Кат. 407).

Туалетные наборы или наборы для татуировок в кожаных мешочках также достаточно широко представлены в памятниках кочевников Южного Приуралья V–IV вв. до н. э. ( Смирнов , 1964. Рис. 35Б: 15 ; Яблонский , 2013. С. 159. Кат. 1970, 1971; 2015. С. 100–102. Рис. 13: 6, 10 ). Содержимое мешочков пока никто не исследовал.

Приведенные параллели с Южным Приуральем не единичны. На сегодняшний день можно уверенно утверждать, что между материалами могильника Новозаведенное-III и находками из курганов кочевников Южного Приуаралья, прежде всего из Филипповского могильника, прослеживаются разнообразные культурные связи. Так, в западной поле того же кургана 1 могильника Новозаве-денное-III был найден медный12 черпак ( Маслов , 2018. Рис. 188; 189), серия аналогий которому происходит из южноуральских могильников. Сходный медный13 черпак происходит из кургана 5 могильника Новозаведенное-III ( Канторович, Маслов , 2019. Рис. 1; 2). Чернолощеный кувшин, находившийся близ скопления бус в камере кургана 1 ( Маслов , 2018. Рис. 188; 189), также имеет аналогии в материалах кургана 11 Филипповского могильника ( Яблонский , 2013. С. 134. Кат. 1660).

Таким образом, комплексное естественно-научное исследование позволило прийти к заключению, что для погребения скифского аристократа IV в. до н. э., захороненного в крупнейшем кургане могильника Новозаведенное-III, был специально изготовлен (из гиббсита и других материалов) уникальный, пока не имеющий аналогов предмет, входивший в набор вещей, связанных с женским приношением покойному. Предмет составлял основу этого ритуального комплекса и, возможно, должен был «заменять» саму хозяйку этих изделий или представлять некое обобщенное женское начало. Планируется продолжить комплексное исследование данного предмета.

Список литературы Загадочный предмет из кургана № 1 скифского могильника Новозаведенное-III (предварительное сообщение)

- Канторович А. Р., Маслов В. Е., 2019. Бронзовый черпак из могильника Новозаведенное-III на Ставрополье // SCYTHIA et SARMATIA / Отв. ред. А. А. Малышев. М.: МАКС Пресс. С. 89–99.

- Лукас А., 1958. Материалы и ремесленные производства Древнего Египта. М.: Иностранная литература. 721 с.

- Маслов В. Е., 2018. Отчет о раскопках курганного могильника «Новозаведенное-III» в 2018 г. (Георгиевский городской округ Ставропольского края) // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 65548, 65549.

- Одноралов Н. В., 1982. Скульптура и скульптурные материалы. М.: Изобразительное искусство. 219 с.

- Пузикова А. И., 2001. Курганные могильники скифского времени Среднего Подонья (публикация комплексов). М.: Индрик. 271 с.

- Смирнов К. Ф., 1964. Савроматы. Ранняя история и культура сарматов. М.: Наука. 380 с.

- Чхаидзе В. Н., Канторович А. Р., Маслов В. Е., 2021. Погребения средневековых кочевников из курганного могильника Новозаведенное III на юго-востоке Ставропольского края // МИАСК. Т. 19. Армавир; Карачаевск: Карачаево-Черкесский гос. ун-т. С. 116–129.

- Шилов В. П. Отчет о раскопках Южно-Донской экспедиции в 1959 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1975.

- Яблонский Л. Т., 2013. Золото сарматских вождей. Элитный некрополь Филипповка 1 (по материалам раскопок 2004–2009 гг.): каталог коллекции. Кн. 1. М.: ИА РАН. 231 с.

- Яблонский Л. Т., 2015. Новые необыкновенные находки из кургана 1 могильника Филипповка-1 // АЭАЕ. Т. 43. № 2. С. 97–108.

- Abd El-Tawab N., Askalany M., 2011. Study of durability of alabaster used in the temples of Luxor and Karnak and laboratory evaluation of consolidation treatment // Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies (EJARS). Vol. 1. Iss. 2. P. 15–32.