Займёт ли орлан-белохвост Haliaeetus albicilla экологическую нишу беркута Aquila chrysaetos в северной Белоруссии?

Автор: Ивановский Владимир Валентинович

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 1063 т.23, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140154293

IDR: 140154293

Текст статьи Займёт ли орлан-белохвост Haliaeetus albicilla экологическую нишу беркута Aquila chrysaetos в северной Белоруссии?

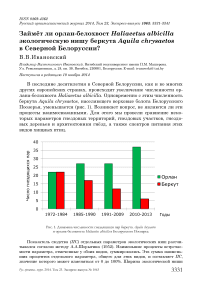

В последние десятилетия в Северной Белоруссии, как и во многих других европейских странах, происходит увеличение численности орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla . Одновременно с этим численность беркута Aquila chrysaetos , населяющего верховые болота Белорусского Поозерья, уменьшается (рис. 1). Возникает вопрос, не являются ли эти процессы взаимосвязанными. Для этого мы провели сравнение некоторых параметров гнездовых территорий, гнездовых участков, гнездовых деревьев и архитектоники гнёзд, а также спектров питания этих видов хищных птиц.

Рис. 1. Динамика численности гнездящихся пар беркута Aquila chrysaetos и орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в Белорусском Поозерье.

Показатель сходства (ПС) отдельных параметров экологических ниш рассчитывался согласно методу А.А.Шорыгина (1952). Наименьшие проценты встречаемости параметра, отмеченные у обоих видов, суммировались. Эта сумма наименьших процентов отдельного параметра, общего для этих видов, и составляет ПС , значение которого может изменяться от 0 до 100%. Ширина экологической ниши

(B) по отдельному параметру рассчитывалась по формуле Р.Левинса (Levins 1968). В модифицированном виде она имеет следующий вид:

р2+р22+р32+^+р^ ’ где p — доля исследуемых ресурсов экологической ниши. Значение индекса B будет тем больше, чем больше число фактически используемых ресурсов и чем больше выравненность их долей в общем спектре ресурсов. Вычисляемая таким образом ширина экологической ниши или местообитания является показателем относительным, т.е. предназначена только для сравнения нескольких видов между собой (при расчёте используются не проценты, а доли, в сумме дающие единицу).

Перекрывание экологических ниш между двумя видами рассчитывали по формуле Э.Пианки (Krebs 1998):

Q tk =

ZPi^

^р2^

где p i и p k — доля исследуемых ресурсов экологической ниши для для двух видов.

Для оценки статистической значимости различий между долями использовали G -критерий (Sokal, Rolf 1995; Krebs 1998). Расчёт производится при помощи основных статистических программ (например, R, SPSS) или программ, специально написанных для этих целей.

Разнообразие объектов питания сравнивали, используя индекс Шеннона:

H' = - ^ p/lnpt ;

где p i — доля i -го вида в выборке, равная n i / N .

Также вычисляли индекс выравненности Пиелу (E) , используя выражение:

E =

H ′

max

H ′ ln S

где S — общее количество экземпляров всех видов добычи, H — индекс Шеннона.

Казалось бы, уже на уровне гнездовой территории (ландшафта) происходит расхождение экологических ниш рассматриваемых видов: беркут гнездится на крупных верховых болотах, а орлан-белохвост — у крупных водоёмов эвтрофного и мезотрофного типа или вблизи прудов крупных рыбхозов. Конкуренция возникала лишь в исключительных случаях, когда такие водоёмы были частью лесо-водно-болотного комплекса, где гнездились оба вида. К таким комплексам относятся, например, Освея и Мох у озера Нобисто.

Однако в последние десятилетия орлан-белохвост стал осваивать и типичные угодья беркутов, как, например, Березинский биосферный заповедник, Красный Бор, Харитоново, Ельня. Причём гнёзда орланы устраивали по типу гнёзд беркута или же занимали его старые гнёзда (Красный Бор) и искусственные гнёзда, построенные для беркута (Харитоново) на расстоянии от 300 м до 3 км от кормовых озёр и крупных рек (Нища, Полота, Свольна). Правда, следует оговорить, что эти случаи наблюдаются только на верховых болотах, где выражен грядовоозёрный или сильно обводнённый грядово-мочажинный комплекс с высокой численностью кряквы Anas platyrhynchos и чирка-свистунка

Anas crecca . Кроме того, на Ельне обитает ещё и ондатра Ondatra zibe-thica . Оба вида не гнездятся на верховых болотах и у озёрных систем, площадь которых меньше 10 км2. Естественно, что и верховое болото, и озеро – это только «ядро» в структуре гнездовой территории беркута и орлана. Гнездовые территории беркута (150-200 км2) в среднем значительно больше, чем у орлана-белохвоста, что обусловлено разностью в плотности и продуктивности основных жертв, обитающих на верховых болотах и эвтрофных и мезотрофных озёрах. Результаты расчётов разных индексов по данному параметру представлены в таблице 1.

Таблица 1. Структура гнездовых территорий беркута и орлана-белохвоста

|

Структура гнездовой территории |

Беркут, % |

Орлан, % |

Показатель сходства, % |

|

Только эвтрофные и мезотрофные озёра |

0.0 |

77.8 |

0.0 |

|

Только верховые болота |

58.3 |

3.7 |

3.7 |

|

Верховые болота и озёра |

41.7 |

14.8 |

14.8 |

|

Территория рыбхозов |

0.0 |

3.7 |

0.0 |

|

Итого |

100.0 |

100.0 |

18.5 |

|

Ширина ниши |

1.945 |

1.587 |

– |

|

Перекрывание ниш |

0.147 |

– |

|

|

Таблица 2. Структура гнездовых |

участков беркута и орлана-белохвоста |

||

|

Типы гнездовых участков 1 |

Беркут, % ' |

Орлан, % |

Показатель сходства, % |

|

Лесные острова среди болот |

50.8 |

15.4 |

15.4 |

|

Лесные гривы среди болот |

18.0 |

0.0 |

0.0 |

|

Лесные мысы, вдающиеся в болота |

19.8 |

15.4 |

15.4 |

|

Ровный участок берега болота |

9.8 |

0.0 |

0.0 |

|

Сосняк багульниковый по краю болота |

1.6 |

0.0 |

0.0 |

|

Сосновый бор вдали от болота |

0.0 |

38.4 |

0.0 |

|

Края вырубок среди леса |

0.0 |

23.1 |

0.0 |

|

Одиночные деревья на вырубках |

0.0 |

7.7 |

0.0 |

|

Итого |

100.0 |

100.0 |

30.8 |

|

Ширина ниши |

2.950 |

3.937 |

– |

|

Перекрывание ниш |

0.369 |

– |

|

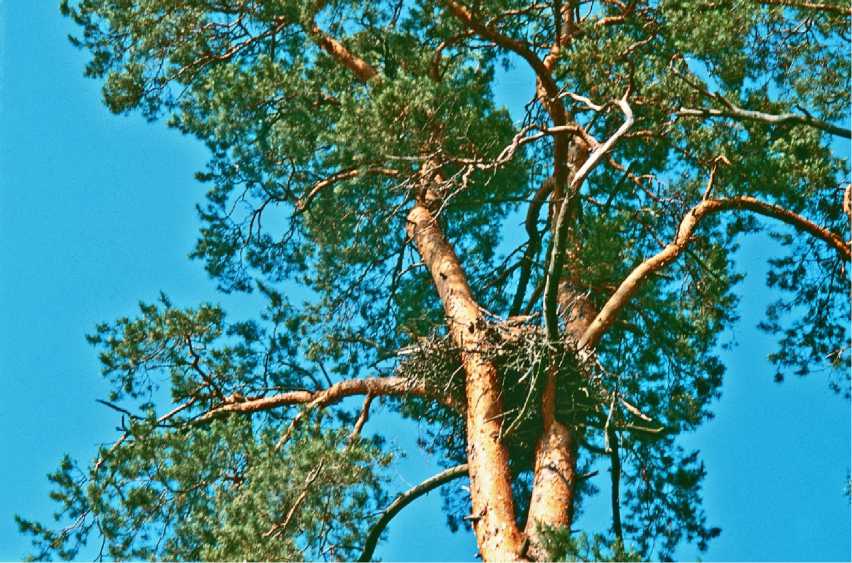

Анализ гнездовых участков этих видов также даёт неоднозначные результаты (Ивановский 2012). Гнездовые участки ( n = 61) беркута в Белорусском Поозерье в 1972-2009 годах представляли в 50.8% острова леса среди верховых болот (рис. 2); в 18.0% – лесные гривы среди болот; в 19.8% – мысы леса, вдающиеся в болота; в экотоне лес-болото (на ровном берегу) – 9.8% и в сосняке багульниковом у берега болота – 1.6%. Гнездовые участки орлана-белохвоста ( n = 48) в 38.4% представляли собой разреженные сосновые боры по суходолам; в 30.8% это были мысы и острова леса среди болот; края вырубок по суходолам – 23.1%, вырубки с одиночными деревьями – 7.7% (табл. 2).

Рис. 2. Минеральные острова на верховом болоте – типичный гнездовой биотоп беркута Aquila chrysaetos . Юховичский Мох, Витебская область. Фото В.В.Ивановского.

Рис. 3. В выводке беркутов Aquila chrysaetos как правило один птенец. Верховое болото Потоки, Витебская область. 15 июня 2011. Фото В.А.Пушкина.

На первый взгляд, показатель сходства гнездовых участков беркута и орлана кажется не столь значительным, но не следует забывать, что минимальное расстояние между гнёздами беркута в Белорусском

Поозерье составляет 15 км, а у орлана-белохвоста – 5 км. В этом отношении орлан имеет перед беркутом явное преимущество, тем более что не на каждом верховом болоте есть лесные острова и мысы, а рубки леса по берегам верховых болот часто производят до границы экотона, хотя для болот, как и для озёр, по закону существует охранная зона.

Рис. 4. Свои огромные гнёзда орланы-белохвосты Haliaeetus albicilla строят на старых соснах. Берег озера Нещердо, Витебская область. Фото В.В.Ивановского.

Рис. 5. В выводке орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla как правило два птенца. Верховое болото Минин Стан на границе Белоруссии и России. Фото В.В.Ивановского.

Рис. 6. Крупное верховое болото с большим количеством остаточных озёр, покинутое беркутом Aquila chrysaetos и занятое орланом-белохвостом Haliaeetus albicilla .

Рис. 7. «Спорная» территория, где перекрываются гнездовые территории орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla (озёра) и беркута Aquila chrysaetos (верховое болото).

Рис. 8. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla , окольцованный нами птенцом, уже прожил 16 лет. Сосновый Бор, 12 февраля 2014. Фото В.М.Федосенко.

Если провести сравнительный анализ видов гнездовых деревьев и характеристик самого гнезда, используя наши обобщённые данные (Ивановский 2012), то в итоге вырисовывается следующая картина. В целом в 1972-2009 годах беркуты в 78.7% случаев гнездились на соснах Pinus sylvestris, в 19.7% – на осинах Populus tremula и в 1.6% – на елях Picea abies. 72/2% гнёзд располагались на боковых ветвях у ствола, 21.3% – в развилке главного ствола или на месте слома ствола, 4.9% – на «чёртовой метле» сосен, 1.6% – на конце мощных ветвей сосен. Все гнёзда беркута на осинах были устроены в развилке главного ствола или на месте слома ствола. Осмотренные нами 49 гнёзд орлана были построены в основном на соснах (67.4%, рис. 4) и осинах (26.6%), лишь по одному гнезду располагалось на чёрной ольхе Alnus glutinosa, берёзе Betula pendula и ели (по 2.0%). В отличие от гнёзд беркута, большая часть гнёзд орлана располагалась скрытно в глубине леса (60%), в 200300 м от открытых стаций (озёра, болота, вырубки и т.д.), и лишь 40% гнёзд было построено на крупных деревьях на краю вырубок. Некоторые из гнездовых деревьев белохвостов располагались невдалеке от дорог (одно в 400 м от деревни на заброшенном кладбище) и были хорошо заметны издали. Свои огромные гнёзда орланы строят чаще всего в верхней части крон старых деревьев на толстых ветвях у ствола или в развилке главного ствола (по 34.4%). Часть гнёзд располагалась, как у скопы Pandion haliaetus, на вершине дерева (31.2%), но, в отличие от гнёзд скопы, они располагались ниже вершин окружающих деревьев и с трёх сторон были закрыты кронами соседних деревьев. Результаты расчётов различных индексов по данным параметрам представлены в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Породы деревьев, используемых беркутом Aquila chrysaetos и орланом-белохвостом Haliaeetus albicilla для устройства гнёзд

|

Породы гнездовых деревьев |

Беркут, % |

Орлан, % |

Показатель сходства, % |

|

Сосна |

78.7 |

67.4 |

67.4 |

|

Осина |

19.7 |

26.6 |

19.7 |

|

Ель |

1.6 |

2.0 |

1.6 |

|

Чёрная ольха |

0.0 |

2.0 |

0.0 |

|

Берёза |

0.0 |

2.0 |

0.0 |

|

Итого |

100.0 |

100.0 |

88.7 |

|

Ширина ниши |

1.520 |

1.901 |

– |

|

Перекрывание ниш |

0.99 |

– |

|

Таблица 4. Расположение гнёзд беркута Aquila chrysaetos и орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla

|

Расположение гнёзд |

Беркут % |

Орлан % |

Показатель сходства % |

|

На боковых ветвях у ствола |

72.2 |

34.4 |

34.4 |

|

В развилке главного ствола |

21.3 |

34.4 |

21.3 |

|

На «чёртовой» метле |

4.9 |

0.0 |

0.0 |

|

На конце мощных ветвей |

1.6 |

0.0 |

0.0 |

|

На вершине дерева |

0.0 |

31.2 |

0.0 |

|

Итого |

100.0 |

100.0 |

55.7 |

|

Ширина ниши |

1.760 |

2.994 |

– |

|

Перекрывание ниш |

0.736 |

– |

|

Таблица 5. Питание беркута Aquila chrysaetos и орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla в гнездовой период в Белорусском Поозерье

|

Вид добычи |

Беркут |

Орлан-белохвост |

||

|

n |

% |

n |

% |

|

|

Щука |

– |

– |

122 |

36.4 |

|

Лещ |

– |

– |

41 |

12.2 |

|

Окунь |

– |

– |

15 |

4.5 |

|

Рыба (всего) |

– |

– |

178 |

53.1 |

|

Чомга |

– |

– |

35 |

10.4 |

|

Серая цапля |

6 |

0.5 |

8 |

2.4 |

|

Гусь белолобый |

12 |

1.0 |

– |

– |

|

Гуменник |

7 |

0.6 |

– |

– |

|

Кряква |

150 |

12.7 |

16 |

4.8 |

|

Чирок-свистунок |

7 |

0.6 |

– |

– |

|

Красноголовая чернеть |

– |

– |

31 |

9.2 |

|

Белая куропатка |

18 |

1.5 |

– |

– |

|

Глухарь |

107 |

9.1 |

– |

– |

|

Тетерев |

385 |

32.7 |

6 |

1.8 |

|

Серый журавль |

36 |

3.1 |

– |

– |

|

Лысуха |

– |

– |

16 |

4.8 |

|

Большой кроншнеп |

22 |

1.9 |

– |

– |

|

Средний кроншнеп |

19 |

1.6 |

– |

– |

|

Большой веретенник |

8 |

0.7 |

– |

– |

|

Серая ворона |

8 |

0.7 |

– |

– |

|

Ворон |

10 |

0.8 |

– |

– |

|

Прочие птицы |

70 |

5.9 |

28 |

8.4 |

|

Птицы (всего) |

865 |

73.4 |

140 |

41.8 |

|

Заяц-беляк |

188 |

16.0 |

– |

– |

|

Заяц-русак |

51 |

4.3 |

– |

– |

|

Белка |

8 |

0.7 |

– |

– |

|

Ондатра |

– |

– |

11 |

3.3 |

|

Лиса |

6 |

0.5 |

– |

– |

|

Енотовидная собака |

5 |

0.4 |

– |

– |

|

Куница лесная |

14 |

1.2 |

– |

– |

|

Кошка домашняя |

6 |

0.5 |

– |

– |

|

Прочие млекопитающие |

30 |

2.5 |

– |

– |

|

Млекопитающие (всего) |

308 |

26.1 |

11 |

3.3 |

|

Падаль |

6 |

0.5 |

6 |

1.8 |

|

Итого |

1179 |

100 |

335 |

100 |

Здесь значения показателя сходства уже велики (88.7 и 55.7%). Не следует также забывать, что у беркута в Белорусском Поозерье расстояние от гнезда до начала ближайшего охотничьего биотопа колеблется от 10 до 40 м, а у орлана-белохвоста - от 300 до 3000 м, т.е. на полосе шириной в 2700 м орлану-белохвосту легче найти подходящее по возрасту, физиологическому состоянию и архитектонике кроны дерево для устройства гнезда, чем беркуту в полосе шириной в 30 м. Далее, орлан, как может показаться, проигрывает, поскольку у беркута на один вариант расположения гнезда больше. Но это только кажущееся превосходство, ибо показатель «выровненности» у орлана выше. Кроме того, гнёзда на месте слома ствола и на конце мощной ветви существовали всего один год и быстро разрушились. Это говорит о дефиците пригодных для гнездования мест на гнездовых территориях беркута.

Используя индекс Левинса, рассчитаем ширину трофической ниши у орлана-белохвоста и беркута, разделив их корма на четыре категории: рыбы, птицы, млекопитающие и падаль. Для этого воспользуемся данными из таблицы 5. Несмотря на то, что беркут добывает в 2 раза большее число видов пищи, чем орлан-белохвост (65 против 31), ширина его трофической ниши меньше: 1.647 против 2.2.

Рассчитаем теперь индекс видового богатства Менхиника для потребляемых рассматриваемыми хищниками видов кормов:

DMn=^ ;

где S – число видов, а N – общая численность особей всех видов. Этот показатель для беркута составляет 1.89, а для орлана – 1.69.

Разнообразие питания беркута и орлана-белохвоста сравнивалось с помощью индекса Шеннона. Для беркута он оказался равен 2.28, для орлана – 2.06. Это означает, что у беркута рацион, по сравнению с орланом, более разнообразный. Однако, как известно, в меры разнообразия вносят вклад два показателя: число видов и выровненность их обилий. У беркута спектр питания в 2 раза шире (65 видов), чем у орлана-белохвоста (31 вид), что, возможно, и обусловило более высокое значение индекса Шеннона. Измерить непосредственно выровненность обилий можно с помощью индекса выровненности Пиелу, который делает поправку на число видов. Для беркута значение этого индекса оказалось равным 0.72, а для орлана-белохвоста – 0.83. Иными словами, при меньшем абсолютном разнообразии пищевой спектр орлана-белохвоста оказался более выровнен.

Было выполнено два варианта сравнения рационов двух рассматриваемых видов: во-первых, сравнение полных спектров; во-вторых, сравнение спектров по группам «рыбы», «птицы», «млекопитающие» и «падаль». В обоих вариантах спектры для беркута и орлана статистически значимо различались ( G -критерий, см. табл. 6).

Таким образом, и в данном отношении беркут проигрывает орлану. С 1972 по 2013 год мы наблюдали, как из ряда гнездовых территорий исчез беркут, а на его месте через 3-5 лет появился орлан-белохвост (Ельня, Мох у озера Нобисто, Харитоново и др.). Подобную картину замещения мы уже наблюдали, когда на гнездовании с верховых болот исчез сапсан Falco peregrinus , а его экологическую нишу стал активно осваивать ястреб-тетеревятник Accipiter gentilis (Ивановский 1995).

Анализ таблицы 6 показывает, что различия практически по всем проанализированным параметрам экологических ниш беркута и ор- лана-белохвоста статистически значимы, за исключением параметра «порода гнездового дерева». Это естественно, так как в условиях Белорусского Поозерья только мощные старые экземпляры сосен и осин способны выдержать тяжёлые многолетние гнёзда этих птиц.

Рис. 9. На приваде орланы-белохвосты Haliaeetus albicilla более агрессивны, чем беркуты Aquila chrysaetos . Сосновый Бор, 3 февраля 2008. Фото В.И.Козловского.

Рис. 10. Орланы-белохвосты Haliaeetus albicilla остаются зимовать и составляют конкуренцию беркутам Aquila chrysaetos . Сосновый Бор, 3 марта 2010. Фото С.М.Плыткевича.

Таблица 6. Сводная таблица некоторых параметров экологических ниш беркута Aquila chrysaetos и орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla

|

Параметры |

Ширина ниши беркута |

Ширина ниши орлана |

Перекрывание ниш |

Показатель сходства, % |

G -test |

|

Гнездовая территория |

1.945 |

1.587 |

0.147 |

19.1 |

184.24; P < 0.001 |

|

Гнездовой участок |

2.95 |

3.973 |

0.369 |

30.8 |

157.19; P < 0.001 |

|

Гнездовое дерево |

1.52 |

1.901 |

0.99 |

88.7 |

7.5; P = 0.19 |

|

Архитектоника гнезда |

1.76 |

2.994 |

0.736 |

55.7 |

69.07; P < 0.001 |

|

Питание |

1.647 |

2.2 |

– |

17.1 |

206.88; P < 0.001 |

Согласно результатам проведённого анализа, можно сделать следующие предварительные выводы. При низкой и средней численности орлана-белохвоста численность беркута на верховых болотах максимальна, он занимает все подходящие для него угодья. При возрастании численности до оптимальной орлан начинает занимать и «спорные» территории лесо-водно-болотных комплексов, включающие эвтрофные и мезотрофные озёра. При ещё большем возрастании численности орлана-белохвоста, на фоне глобального потепления, численность беркута резко снижается. В результате беркут остаётся на гнездовье только на тех верховых болотах, в окрестностях которых нет эвтрофных и мезотрофных озёр, а на самих болотах отсутствует или занимает небольшую площадь грядово-озёрный комплекс. Если сбудутся прогнозы ряда учёных о наступлении нового «ледникового периода», который повлечёт за собой широкое развитие верховых болот, то численность беркута снова возрастёт, а численность орлана-белохвоста – уменьшится.