Закладка эмбриональных соцветий и реализация потенциала хозяйственной продуктивности у сортов винограда в условиях умеренно-континентального климата юга России

Автор: Петров В.С., Павлюкова Т.П.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Эмбриология

Статья в выпуске: 3 т.53, 2018 года.

Бесплатный доступ

В Российской Федерации основное производство винограда сосредоточено в южных регионах, в нестабильных погодных условиях умеренно-континентального климата. При отклонении погодных условий от оптимальных значений растения винограда испытывают стресс. Эмбриональные соцветия наиболее чувствительны к аномальным температурам воздуха зимой, в период вынужденного покоя. После зимовки растение теряет часть соцветий, а ожидаемый урожай винограда снижается. Степень реализации потенциала хозяйственной продуктивности составляет в среднем 60 %. В этих условиях в отрасли российского виноградарства актуальна проблема сохранения эмбриональных соцветий в период зимовки растений, повышения хозяйственной продуктивности у сортов Vitis vinifera. Цель исследований - установить зависимость закладки, сохранности эмбриональных соцветий и степени реализации потенциала хозяйственной продуктивности у сортов винограда V. vinifera от минимальных температур воздуха в период вынужденного покоя растений в нестабильных условиях умеренно-континентального климата юга России...

Виноград, среда, адаптивность, эмбриональные соцветия, развитие, зимовка, продуктивность

Короткий адрес: https://sciup.org/142216563

IDR: 142216563 | УДК: 634.8:581.1:631.559 | DOI: 10.15389/agrobiology.2018.3.616rus

Текст научной статьи Закладка эмбриональных соцветий и реализация потенциала хозяйственной продуктивности у сортов винограда в условиях умеренно-континентального климата юга России

Плодоношению винограда предшествует период, состоящий из последовательных этапов в малом (годичном) цикле онтогенеза растения. Основные этапы — это закладка и дифференциация эмбриональных соцветий в почках зимующих глазков в год, предшествующий плодоношению; дифференциация и зимовка эмбриональных соцветий; додифферен-циация эмбриональных соцветий в почках глазков после зимовки; рост соцветий и цветение; рост и созревание ягод. Каждому этапу присущи конкретные функции, реализация которых в последующем определяет хозяйственную продуктивность винограда (1).

Установлено, что закладка и дифференциация эмбриональных соцветий, а также прохождение этапов формирования урожая носит изменчивый характер и зависит от биологических особенностей сортов, условий среды обитания растений и антропогенных факторов. В экологических условиях Крыма на сортах Кардинал, Молдова, Италия закладка первых генеративных зачатков наблюдается до цветения, вторых — после цветения (2). Дифференциация соцветий продолжается и в период покоя при положительных температурах воздуха (3, 4). Самые крупные, наиболее развитые зачаточные соцветия располагаются в глазках в средней части побега (5-7). Формирование эмбриональной плодоносности почек зимующих глазков находится в тесной зависимости от происхождения сортов винограда (8-11). Существенное влияние на эмбриональную плодоносность оказывает фитосанитарное состояние насаждений. Уже при среднем развитии антракноза и оидиума плодоносность побегов заметно снижается (8). Абиотические факторы среды существенно влияют на продуктивность винограда на всех этапах закладки и формирования урожая (12, 13).

Основное производство винограда в Российской Федерации сосредоточено в южных регионах, в условиях умеренно-континентального климата. В отличие от Европы, здесь виноградники подвержены влиянию погодных аномалий. Наибольший ущерб виноградарству наносят минимальные температуры воздуха в период вынужденного покоя. При отклонении погодных условий от оптимальных один раз в пять лет растения испытывают стресс, наблюдаются повреждения репродуктивных органов, нарушаются ростовые процессы и стабильность плодоношения, энергия расходуется на их восстановление. Степень реализации потенциала хозяйственной продуктивности составляет в среднем 60 % (14). Основной причиной неудовлетворительного плодоношения становится низкая адаптивность большинства используемых сортов в нестабильных погодных условиях (15), повреждение основных и придаточных почек морозами (16, 17). Если в период покоя часто наблюдаются повреждения генеративных органов и снижение продуктивности от минимальных температур воздуха, то во время вегетации возникает аналогичная реакция растений винограда на высокотемпературные и водные стрессы (18).

Для повышения продуктивности винограда пробуждение почек активизируют специальными приемами (19, 20), применяют агротехнические регламенты, в том числе по нагрузке зимующими глазками (21, 22), используют кольцевание для реализации потенциальной продуктивности почек (23), ведут селекцию, создавая устойчивые к стрессам сорта (24, 25). Учитывают плодоносность глазков в зависимости от системы содержания почвы на виноградниках (26), влияние возраста насаждений на продуктивность кустов винограда (27).

Изученность закладки эмбриональных соцветий, их сохранность во время зимовки и реализации потенциала хозяйственной продуктивности винограда носит незаконченный, разрозненный характер. В настоящей работе мы впервые установили корреляционную зависимость гибели глазков на побегах винограда в период их зимовки и степени устойчивости сортов разного эколого-географического происхождения от аномальных проявлений минимальных температур воздуха в условиях умеренно-континентального климата юга России.

Цель исследований — установить зависимость закладки, сохранность эмбриональных соцветий и степень реализации потенциала хозяйственной продуктивности у сортов винограда V. vinifera от минимальных 617

температур воздуха в период вынужденного покоя растений в нестабильных условиях юга России.

Методика . Работа была выполнена с использованием полевых и лабораторно-аналитических методов исследований (28). Объектом служили сорт винограда Екатеринодарский (ЗАО «Новокубанское», Краснодарский край) и растения европейско-азиатского вида Vitis vinifera L. из Российской ампелографической коллекции (г. Анапа, Краснодарский край) разного эколого-географического происхождения — Convar orientalis Negr . (восточная группа), Convar occidentalis Negr. (западноевропейская группа), Convar pontica Negr . (группа побережья Черного моря), а также межвидовые и внутривидовые гибриды. Насаждения 1997 года были привитыми и плодоносящими. Наблюдения проводили в 1997-2012 годах, в том числе в 2006, 2010 и 2012 годах с аномальным проявлением минимальных температур воздуха зимой.

Эмбриональную плодоносность определяли с помощью стереоскопического микроскопа МБС-10 («Оптические приборы», г. Санкт-Петербург, Россия) в период глубокого (физиологического) покоя посредством микроскопирования центральных почек зимующих глазков на типичных побегах, отобранных по диагонали участка каждого сорта (2). Характер и степень повреждений почек низкими температурами в период зимовки оценивали визуально на продольном срезе зимующих глазков. Здоровые почки на разрезе имели ярко-зеленую окраску, погибшие — темно-бурую или черную.

Развитие побегов определяли при прямом подсчете в период активного отрастания (май). Для оценки продуктивности (урожайности) виноградных кустов грозди срезали, подсчитывали и взвешивали во время созревания (сентябрь). Степень реализации потенциала хозяйственной продуктивности рассчитывали как отношение средней урожайности к максимально возможной при благоприятных условиях среды обитания.

При статистической обработке данных выполняли корреляционный анализ показателей сохранности зимующих глазков, развития побегов и гроздей винограда, рассчитывали уравнения регрессии.

Результаты. Исследования проводили в местах наибольшего сосредоточения промышленных насаждений винограда в агроэкологических условиях юга России. В годы закладки и последующей дифференциации соцветий погодные условия в целом, кроме аномальных явлений, оказались благоприятны для физиолого-биохимических и ростовых процессов, а также формирования урожая винограда.

Оптимальная температура воздуха для начала цветения, закладки и дифференциации эмбриональных соцветий — 25-30 ° С, сумма активных температур — 380 ° С. При понижении температуры воздуха до 15-16 ° С (30) цветение замедляется, рост пыльцевой трубки прекращается. В Краснодарском крае цветение проходит чаще всего в первой декаде июня. В этот и последующий периоды температурный режим не выходит за пределы оптимальных значений. За последние 37 лет среднесуточная температура воздуха в первой декаде июня в Черноморской неукрывной зоне виноградарства в Анапе составляла в среднем 19,1 ° С, в Центральной укрывной зоне (ЗАО «Новокубанское») — 19,3 ° С. Максимальная температура в этот период в Анапе поднималась до 32,0 ° С, в ЗАО «Новокубанское» — до 34 ° С, минимальная опускалась соответственно до 8,0 и 2,0 ° С. В период дифференциации соцветий, со второй декады июня и до наступле-618

ния физиологического покоя (сентябрь), температура воздуха в Анапе составляла в среднем 21,8 ° С, в ЗАО «Новокубанское» — 21,2 ° С. В этих условиях эмбриональные соцветия у сорта Алиготе закладывались в среднем у 89 % глазков, Молдова — у 92 %, Екатеринодарский — у 94 %, Подарок Магарача — у 97 %.

Важное условие для полной реализации хозяйственной продуктивности винограда — сохранность эмбриональных соцветий в зимующих глазках побегов. Аномальное проявление минимальных температур воздуха в период зимовки растений оказывает наиболее сильное влияние на сохранность заложившихся эмбриональных соцветий и реализацию потенциала хозяйственной продуктивности сортов винограда в предстоящий период вегетации растений. После зимовки, как правило, растение теряет часть соцветий, а ожидаемый урожай винограда снижается.

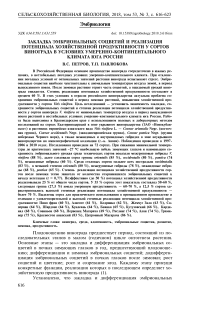

Оценка состояния глазков, выполненная после зимовки растений, показала тесную зависимость сохранности репродуктивных органов ви- нограда от температурного режима (r = 0,8). При постепенном пониже- нии температуры доля погибших глазков увеличивалась. По данным кри- вой линии тренда, у зимостойкого сорта Екатеринодарский критическая гибель глазков (50 %) в зимний период наступала при температуре -23...

- 24 ° С (рис. 1).

Минимальная температура воздуха, °C

Рис. 1. Доля погибших зимующих глазков у винограда (европейско-амурский гибрид V. vinifera ½ V. amurensis ) сорта Екатеринодарский в зависимости от минимальных температур (ЗАО «Новокубанское», Краснодарский край, 2004-2012 годы)

Понижение температуры воздуха до критических значений в январе 2006 года (г. Анапа) дало возможность проследить влияние стрессовых условий зимовки на сохранность глазков на плодовых побегах винограда у большого количества сортов. При понижении температуры до -27 °С были зафиксированы многочисленные повреждения глазков в группе технических сортов. Наибольшую гибель показали межгрупповые гибриды V. vinifera (88 %). Далее следовали сорта Convar orien- talis Negr. (85 %), Convar occidentalis Negr. (80 %), Convar pontica Negr. (74 %), межвидовые гибриды (60 %). В группе столовых сортов сильнее всех пострадали западноевропейские (83 %), меньше — восточные и восточно-средиземноморские (по 80 %), межгрупповые гибриды (78 %), межвидовые гибриды (68 %), менее всего оказались повреждены сорта группы бассейна Черного моря (65 %).

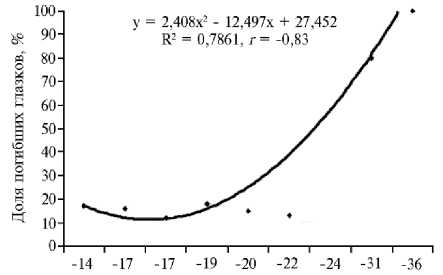

Низкотемпературный стресс растений и гибель эмбриональных со- цветий отразились на развитии побегов и продуктивности виноградных кустов. Сорта с высокой адаптивностью имели большее количество развившихся зеленых побегов и сформировавшихся полноценных гроздей.

Зависимость отрастания зеленых побегов от адаптивности сортов (доли сохранившихся глазков) была высокой, r = 0,92 (рис. 2). Аналогично наблюдалось увеличения продуктивности винограда при повышении адаптивности сортов. При повышении устойчивости сортов к морозам количе- ство гроздей на кустах увеличивалось, r = 0,77 (см. рис. 2).

Рис. 2. Количество зеленых побегов (А), сформировавшихся гроздей (Б) в зависимости от устойчивости сортов винограда ( Vitis vinifera L.) к морозу ( - 27 ° С) (ампелографическая коллекция, Краснодарский край, г. Анапа, 2006 год)

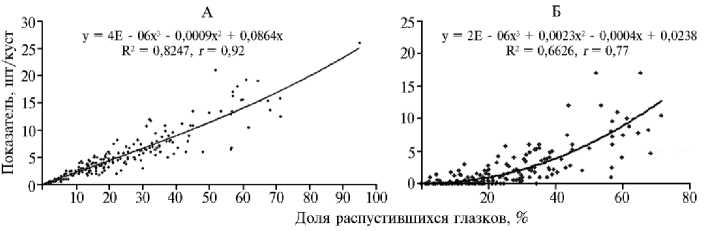

1. Устойчивость сортов винограда ( Vitis vinifera L.) к морозам ( - 20 ° С) в зависимости от их происхождения (ампелографическая коллекция, Краснодарский край, г. Анапа, 2010 год)

|

Происхождение |

Доля распустившихся глазков, % |

Всего |

||

|

0-20 |

21-40 41-60 61-80 |

81-100 |

||

|

сортов |

Количество сортов |

|||

|

шт. % |

шт. % шт. % шт. % |

шт. % |

шт. % |

|

|

Межвидовые гибриды |

0 |

0 |

4 |

5 |

12 |

15 |

33 |

40 |

33 |

40 |

82 |

100 |

|

Внутривидовые гибриды |

0 |

0 |

10 |

10 |

17 |

17 |

40 |

40 |

34 |

33 |

101 |

100 |

|

Convar occidentalis Negr. |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

50 |

2 |

50 |

4 |

100 |

|

Convar orientalis Negr. |

1 |

3 |

1 |

3 |

6 |

16 |

19 |

51 |

10 |

27 |

37 |

100 |

|

Convar pontica Negr. Неизвестного |

0 |

0 |

3 |

15 |

0 |

0 |

11 |

55 |

6 |

30 |

20 |

100 |

|

происхождения |

0 |

0 |

4 |

8 |

10 |

20 |

20 |

39 |

17 |

33 |

51 |

100 |

|

Всего |

1 |

0,3 |

22 |

7,5 |

45 |

15 |

125 |

42 |

102 |

35 |

295 |

100 |

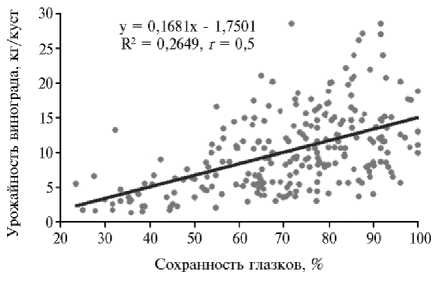

Рис. 3. Зависимость урожайности винограда ( Vitis vinif-era L.) от сохранности глазков после зимовки ( - 17 ° С) (ампелографическая коллекция, Краснодарский край, г. Анапа, 2010 год).

В 2010 году при понижении температуры воздуха до - 20 ° С выявленные закономерности в целом сохранились. У межвидовых гибридов гибель глазков была незначительной (табл. 1). Наибольшие повреждения отмечены у сортов восточной эколого-географической группы.

Степень реализации потенциала хозяйственной продуктивности сортов винограда после зимовки также находится в тесной зависимости от количества сохранившихся глазков и эмбриональных соцветий к началу вегетации. Коэффициент корреляции в группе столовых сортов (240 шт.) после стрессовой зимовки в 2010 году (-17 °С) показал высокую зависимость продуктивности винограда от сохранности глазков и составил 0,513 (рис. 3).

Степень реализации потенциала хозяйственной продуктивности широко варьировала у наиболее распространенных сортов (36-86 %). Из их общего числа 25 % реализовывали потенциал хозяйственной продуктивности неэффективно — до 50 %, у 35 % этот показатель составлял 5060 %, следующая группа сортов (27,5 %) характеризовалась умеренной продуктивностью — 60-70 % и только 12,5 % сортов имели высокий показатель — более 70 % (табл. 2).

2. Степень реализации потенциала хозяйственной продуктивности (%) у сортов винограда ( Vitis vinifera L.) в агроэкологических условиях Краснодарского края (ампелографическая коллекция, г. Анапа, 1997-2006 годы)

|

Сорт |

Показатель |

|

Бируинца |

36 |

|

Ляна |

38 |

|

Декабрьский |

45 |

|

Мускат Оттонель |

46 |

|

Ранний Магарача |

46 |

|

Карабурну |

46 |

|

Страшенский |

46 |

|

Сухолиманский |

48 |

|

Восторг |

48 |

|

Мускат янтарный |

48 |

|

Мускат бессарабский |

51 |

|

Мюллер Тургау |

51 |

|

Шасла |

53 |

|

Италия |

54 |

|

Цимлянский черный |

55 |

|

Красностоп |

56 |

|

Каберне |

56 |

|

Молдова |

58 |

|

Ркацители |

58 |

|

Августин |

58 |

|

Подарок Магарача |

58 |

|

Пино блан |

59 |

|

Виорика |

59 |

|

Пино фран |

60 |

|

Алиготе |

61 |

|

Кодрянка |

62 |

|

Жемчуг Зала |

63 |

|

Саперави |

64 |

|

Шардоне |

64 |

|

Кунлеань |

64 |

|

Бианка |

65 |

|

Кутузовский |

66 |

|

Кардинал |

68 |

|

Совиньон |

68 |

|

Первенец Магарача |

69 |

|

Рислинг |

74 |

|

Алан |

74 |

|

Траминер |

75 |

|

Красностоп анапский |

83 |

|

Цитронный Магарача |

86 |

Таким образом, природные почвенно-климатические условия юга России в целом благоприятны для формирования хорошего урожая во все периоды малого (годичного) цикла онтогенеза винограда. Исключение составляют периоды глубокого (физиологического) и вынужденного покоя. В это время зало-жившиеся эмбриональные соцветия в почках зимующих глазков подвержены губительному влиянию минимальных температур воздуха. При снижении температуры до критических значений - 27 ° С наибольшую гибель зимующих глазков и наименьшую сохранность эмбриональных соцветий среди технических сортов показали межгрупповые гибриды V. vinifera (88 %), среди столовых сортов — сорта группы occidentalis (83 %). Степень реализации потенциала хозяйственной продуктивности сортов после зимовки находилась в тесной зависимости ( r = 0,77) от количества сохранившихся эмбриональных соцветий к началу вегетации. Для повышения устойчивости ампелоценозов и степени реализации потенциала хозяйственной продуктивности винограда совершенствование сорти-

мента в условиях умеренно-континентального климата юга России должно быть направлено на сохранность эмбриональных соцветий во время зимов- ки растений, увеличение доли сортов в сортименте винограда, высоко адаптивных к нестабильным погодно-климатическим условиям среды обитания.

Список литературы Закладка эмбриональных соцветий и реализация потенциала хозяйственной продуктивности у сортов винограда в условиях умеренно-континентального климата юга России

- Шевцов А.Н., Попов В.И., Толоков Н.Р., Алиев А.М., Арестова Н.О., Машинская Л.П., Дорошенко Н.П., Малых Г.П., Гусейнов Ш.Н., Музыченко Б.А., Петров В.С., Раджабов А.К., Кириченко А.В., Агапова С.И., Кострикин И.А., Сьян И.Н., Хиабахов Т.С. Виноградарство с основами виноделия. Ростов-на-Дону, 2003.

- Дикань А.П. Особенности плодоношения винограда и использование их в Крыму. Симферополь, 2005.

- Матузок Н.В., Кузьмина Т.И., Романенко А.А. Влияние температурного фактора на степень дифференциации зачаточных соцветий в почках зимующих глазков в период относительного покоя. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета, 2013, 92: 671-681.

- Матузок Н.В., Радчевский П.П., Кузьмина Т.И., Трошин Л.П., Заманиди П.К. Особенности развития генеративных органов растений винограда сортов разного происхождения в условиях Тамани. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета, 2014, 97: 747-761.

- Дикань О.П., Бондаренко А.О., Заморський В.В., Палеха О.Г. Виноградарство. Симферополь, 2002.

- Бейбулатов М.Р. Научные основы управления ростом, развитием и продуктивностью виноградгого растения агротехническими приемами. Автореф. докт. дис. Махачкала, 2014.

- López-Miranda S., Yuste J., Lissarrague J.R. Effects of bearing unit, spur or cane, on yield components and bud productivity. Vitis, 2004, 43(1): 47-48.

- Матузок Н.В., Кузьмина Т.И. Особенности формирования эмбриональной плодоносности почек зимующих глазков у сортов винограда разного происхождения в условиях Тамани. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета, 2013, 88: 28.

- Павлюкова Т.П., Талаш А.И., Евдокимова Е.А. Эмбриональная плодоносность центральных почек зимующих глазков винограда в связи с фитосанитарным состоянием насаждений. Виноделие и виноградарство, 2007, 4: 44-46.

- Lisek J. Odpornosc pacow trzydziestu odmian winorosli (Vitis sp.) na uszkodzenia mrozowe w warunkach centralnej Polski. Zasoby genowe roslin w ochronie roznorodnosci biologicznej. V. 2. Warszawa, 2004: 405-410.

- Gu S., Ding P., Howard S. Effect of temperature and exposure time on cold hardiness of primary buds during the dormant season in Concord, Norton, Vignoles and St. Vincent grapevines. J. Hortic. Sci. Biotechnol., 2002, 77(5): 635-639.

- Angelov L., Kirkova Y., Stoimenov G. Impact of climate and irrigation regime on the quantity of yield from grapes. Науч. Тр. Аграрен унив., Пловдив, 2010, 55(1): 327-332.

- Potjanapimon C., Fukuda F., Kubota N. et al. Effect of temperature on pione grapevine budbreaking at different stages of dormancy. Sci. Rep. of the Fac. of Agriculture, Okayama Univ., 2010, 99: 35-42.

- Егоров Е.А., Петров В.С., Панкин М.И. Потенциал продуктивности винограда: проблемы его реализации на промышленных насаждениях юга России. Виноделие и виноградарство, 2007, 3: 7.

- Егоров Е.А., Серпуховитина К.А., Петров В.С., Панкин М.И., Гугучкина Т.И., Павлюкова Т.П., Талаш А.И., Улитин В.О., Нудьга Т.А., Воробьева Т.Н., Хвостова И.В., Худавердов Э.Н., Ильяшенко О.М., Коваленко А.Г. Адаптивный потенциал винограда в условиях стрессовых температур зимнего периода. Краснодар, 2006: 33-35.

- Krumov S. Degree of injury on the vain and additional buds of vine cultivars caused by the winter frosts in 2005. Cельскостоп. Наука, 2006, 39(4): 49-53.

- Dobreva S., Slavtcheva T., Donchev A. Vine resistance to low winter temperatures and its relation to the main agrobiological and physiological characteristics. Pt 3. Resistance and recovery from frost damages. Bulg. J. Agr. Sc., 2006, 12(3): 393-404.

- Palliotti A., Petoumenou D., Vignaroli S. и др. Reazioni delle varieta di vite agli stress climatici estivi. Inform. Agr., 2008, 21: 41-50.

- Potjanapimon C., Fujioka N., Fukuda F., Kubota N. Physiological aspects of bud associated with breaking dormancy in grapevines. Sci. Rep. of the Fac. of Agriculture, Okayama Univ., 2008, 97: 41-47.

- Botelho R.V., Pires E.J.P., Terra M.M. Efeitos de surfactantes e da cianamida hidrogenada na brotacao de gemas de videiras cv Niagara Rosada. Rev. Ceres., 2004, 51(295): 325-332.

- Динчев И., Иванов А. Влияние на натоварването на лозите със зимни очи и дъжилната на плодните звена върху добива и качество на гроздето от сорт Евмолпия. Лозарство и винарство, 2006, 1: 14-18.

- Pandeliev S., Angelov L. Study on the yield and quality of the grape cv. Tempranillo depending on loading with winter buds. Bulg. J. Agr. Sc., 2005, 11(3): 289-301.

- Braikov D., Roytchev V., Botjansky P. Influence of girdling on the potential bud fertility and technological characteristics of grape in the table cultivar Armira. Растен. Науки, 2007, 44(3): 276-283.

- Добрева С., Славчева Т., Дончев А. За студоустойчивостта на винените сортове лози. Лозарство и винарство, 2007, 2: 13-19.

- Славчева Т. Отново за студоустойчивостта на лозата. Лозарство и винарство, 2008, 2: 11-19.

- Hronsky S., Pinter E. The influence of different soil treatments on maturation of one-year old wood and fertility coefficient of Muller Thurgau grapevine cultivar. Acta Hortic. Regiottcturae, 2006, 9(1): 25-28.

- Zuffereey V., Maigre D. Age de la vigne. Pt 2. Influence sur la qualité des raisins et des vins. Rev. Suisse Vitic. Arboric. Hortic., 2008, 40(4): 241-245.

- Методическое и аналитическое обеспечение организации и проведения исследований по технологии производства винограда/Под ред. К.А. Серпуховитиной. Краснодар, 2010.

- Петров В.С., Павлюкова Т.П., Талаш А.И. Научные основы устойчивого выращивания винограда в аномальных погодных условиях: Монография/Под общ. ред. В.С. Петрова. Краснодар, 2014.