Закономерности циклических колебаний водного стока рек Западной Сибири

Автор: Дубровская Л.И., Дроздова Д.В., Логинов С.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные ресурсы

Статья в выпуске: 1-6 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Исследованы закономерности многолетних колебаний среднегодового стока рек Западной Сибири в условиях современного изменения климата. По оригинальной методике обработки коэффициентов когерентности, полученных в вейвлет-анализе, проведено выделение районов по характеру цикличности среднегодового стока рек за период 1955-2005 годы. Выявлены территориальные особенности смены характерных периодичностей, которые могут оказывать влияние на функционирование природных комплексов Сибири.

Годовой сток, изменение климата, западная сибирь, динамика периодичностей, спектральный анализ, вейвлет-анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/148199879

IDR: 148199879 | УДК: 517.958:556.16

Текст научной статьи Закономерности циклических колебаний водного стока рек Западной Сибири

При разработке стратегии в области рационального использования и охраны водных ресурсов, планировании и реализации дорогостоящих водохозяйственных мероприятий необходимо иметь научно-обоснованные оценки происходящих и возможных в перспективе изменений водных ресурсов и водного режима рек во времени и пространстве. Решение этих вопросов заключается в выявлении основных свойств исследуемого процесса – изменчивость, цикличность, характеристики периодических и непериодических колебаний и другие – для последующего предсказания их поведения в будущем. За последние годы проведено немало работ посвященных изучению многолетних тенденций стока в различных регионах Земли и для отдельных рек (N.W. Arnell, 1999; И.И. Мохов, В.Ч. Хон, 2002; В.А. Земцов, В.В. Паромов, 2002; В.С. Ковалевский, Р.К. Клиге, 2003; И.А. Шикломанов, А.И. Шикломанов, 2003; Н.Н. Соловьева, 2004; А.В. Христофоров, 2004; А.И. Бедрицкий, 2004; В.М. Евстигнеев 2004; D. Yang, B. Ye, D.L. Kane, 2004; В.Ю. Георгиевский, 2005; Ю.А. Симонов, 2005; M.M. Holland, 2006; А.А. Любушин, 2006; Х.И. Абдусаматов, 2007; О.А. Поморцев, 2007; Е.А. Леонов, 2010 и др.).

Цель работы: изучение закономерностей циклических колебаний водного стока и смены характерных периодичностей, выявление

территориальных особенностей в колебаниях стока рек Западной Сибири в условиях современного изменения климата как общепринятыми в гидрологии методами (автокорреляционных функций, осредненного сглаживания, спектрального анализа Фурье), так и редко используемым вейвлет-анализом.

Главное достоинство вейвлет-преобразо-вания по сравнению со спектральным анализом Фурье состоит в том, что вейвлетные базисы могут быть хорошо локализованными как по частоте, так и по времени. В вейвлет-преобразовании определяется «локальная» частота сигнала, соответствующая определенному моменту времени хронологического ряда. На практике это позволяет анализировать сигналы с изменяющейся со временем частотой. Это позволяет, например, по вейвлет-образу отличать хаотические процессы с фрактальной структурой от чисто случайных сигналов, связанных, например, с шумовым воздействием на систему [1]. К недостаткам вейв-летных преобразований можно отнести неоднозначность выбора базиса разложения. Как правило, он производится в соответствии с решаемой задачей. Так, например, для исследования колебательных процессов применяют базисы Морле или «Мексиканскую шляпу». В настоящей работе использовался базис Морле. Исходными материалами для исследований послужили данные многолетних наблюдений за расходами воды на гидрологических постах Росгидромета, полученные из гидрологических ежегодников, а также использованы материалы глобальной базы данных R-arcticNET [2].

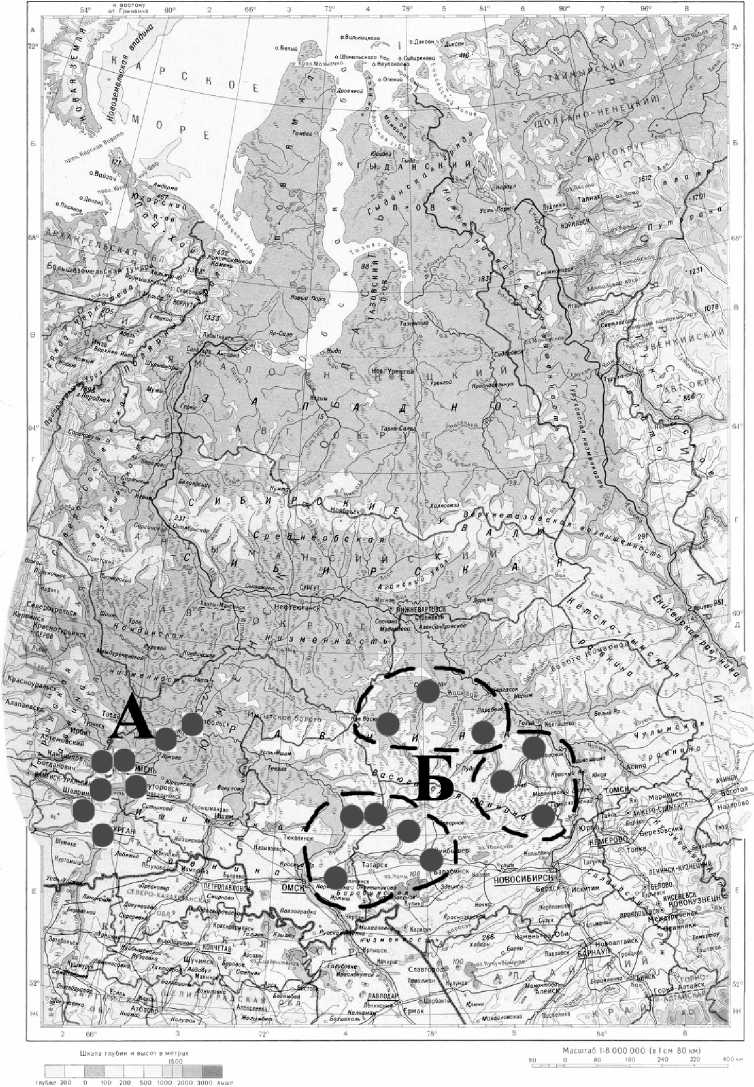

Для выявления сходства в проявлении цикличности вейвлет-образы среднегодового стока рек анализировались с учетом 4-х условий – наличия циклов той или иной продолжительности, временного интервала их проявления, характера их развития и трансформации во времени, синхронности и синфазности колебаний. В результате анализа по такому алгоритму 63-х вейвлет-образов среднегодового стока были выделены две географически однородные группы створов, каждая из которых имеет общий характерный рисунок вейвлет-образа, иллюстрирующий наличие периодических колебаний стока той или иной частоты и их распределение во времени.

Первый район, назовем его «А», включает 9 створов на 6 реках среднего и нижнего течения реки Тобол с его левыми притоками (рис. 1). Все реки района берут начало на восточных склонах Уральских гор и в верхнем течении относятся к горным, полугорным рекам, текут преимущественно с запада на восток. По внутригодовому распределению стока верховья р. Тобол (не вошедшие в район «А») принадлежат к казахстанскому типу, т.е. с быстрым подъёмом уровней воды в весеннее половодье, несколько более пологим спадом.

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИНА

Рис. 1. Группы створов со схожим характером цикличности среднегодового стока

По мере впадения в р. Тобол левобережных притоков и увеличения роли дождевого питания распределение стока постепенно приобретает черты свойственные рекам западносибирского типа, – с затяжным половодьем, медленным спадом и устойчивой летней меженью. Левобережные крупные притоки (Исеть, Тура, Тавда и др.) стекают с восточных склонов Урала, и, таким образом, р. Тобол является как бы приемником большого числа горных (в своих верховья) водотоков.

Расположение района восточнее отрогов

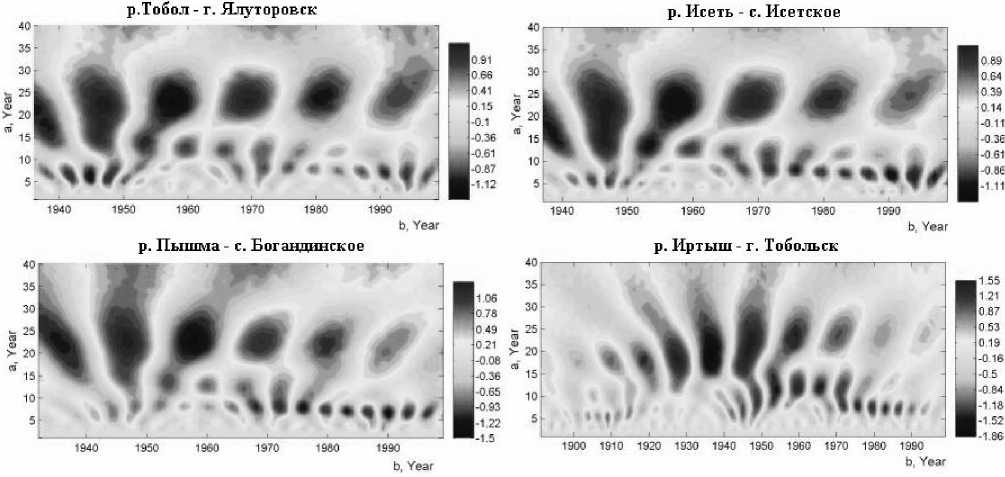

Среднего Урала определяет специфику климата – основная масса влагонесущих западных воздушных потоков пересекает горы именно в этой части. Таким образом, область, соответствующая выделенному району «А», получает наибольшее количество осадков, по сравнению с другими областями Зауралья и юга Западной Сибири. Для иллюстрации закономерностей колебаний стока, присущих рекам района «А», на рис. 2 приведены результаты вейвлет-преобразования рядов среднегодовых расходов воды в четырех створах.

Рис. 2. Вейвлет-спектры среднегодовых расходов воды рек района «А»

Сходство трех изображений на рисунке вполне очевидно, в отличие от нижнего правого, что объясняется лишь разницей в периодах наблюдений. Если для створа р. Иртыш – г. Тобольск выделить соответствующий период 1932-1999 гг., то и здесь картина периодичности стока становиться идентичной створам р. Тобол – г. Ялуторовск и р. Пышма – с. Боган-динское.

Приведенные изображения вейвлет-образов позволяют выделить три наиболее значимых цикла колебаний стока с периодами 7-8, 11-13, 22-24 года (соответствуют ординатам наиболее темных участков «пятен», отчетливо определяются на цветном изображении). Особенно четко эти циклы проявляются после с 40-х годов XX века. Ранее же наиболее длительный цикл имел период 18 лет и только к 40-ым годам он трансформировался в 22летний цикл. Слабее всего в данном районе выражен 11-летний цикл, максимальное его проявление для большинства рек фиксируется в период примерно с 1950 по 1980 гг. После 1970 г. наиболее заметным становится

8-летний цикл колебания стока. Самой отличительной особенностью района «А» является наличие хорошо выраженного цикла с периодом 22-24 года, что подтверждается другими тремя методами анализа цикличности (сглаживание скользящим средним, метод автокорреляционных функций, спектральный анализ Фурье), использованных в работе, но не обсуждаемых в данной публикации. Наиболее сходный с реками района «А» характер колебания стока имеет река Конда, причем сходство увеличивается вниз по течению. Бассейн р. Конды располагается в таёжной зоне, имеющей очень большую заболоченность, коэффициент озёрности бассейна равен 6%. Из озёр берут начало многие реки, таким образом, сток р. Конды естественно зарегулирован. Основным источником питания р. Конда является снеговой покров при значительном питании грунтовыми водами и сравнительно небольшой роли при этом дождей. Вейвлет-анализ рядов стока для р. Ишим показал, что коротко-периодные циклы колебания его стока (6-8 и 11-13 лет) распределены во времени аналогично соответствующим циклам стока рек района «А». Однако основной причиной, не позволяющей включить Ишим в район А, является колебание его 24-летнего цикла в противофазе по отношению к соответствующему циклу рек района «А».

Второй выделенный по вейвлет-анализу район, назовем его «Б», охватывает реки Обь-Иртышского междуречья, берущие начало на Васюганском болоте. Этот район менее однороден, и внутри него можно выделить несколько зон со своими особенностями. Однако главной общей чертой стока рек этого района, в противоположность району «А», является очень хорошо выраженный и синхронно проявляющийся цикл с периодом 13 лет. Основные же различия по территории района проявляются, главным образом, в особенностях изменения данного цикла на протяжении периода наблюдения за стоком. Васюганское болото занимает особо значимое положение в системе гидроморфных комплексов Западно-Сибирской равнины. Это один из самых крупных в мире аккумулятивных лесоболотно-торфяных бассейнов бореальной зоны Евразии. Заболоченность Обь-Васюганского междуречья составляет 38%, Обь-Иртышского водораздела в верховьях рек Икса, Бакчар, Андарма – 80100% [3]. Болотные экосистемы, особенно наиболее распространенные водораздельные олиготрофные комплексы, вносят существенный вклад в формирование водного баланса и режима рек, стекающих с них с одной стороны – Омь, Тартас (приток Оми) и Тара, с другой – левобережные притоки Оби.

Первую группу района «Б» образуют реки северной части Васюганья, т. е. бассейнов рек Васюган и Парабель. Характерным для них является 13-летний цикл в период с 1950 по 1985 г., который на рубеже веков трансформируется в 15-летний цикл. Еще одной отличительной особенностью этих рек является наличие 7-8-летнего цикла в конце XX века, в то время как у остальных рек района «Б» этот цикл сливается с 13-летним после 1985 г. Вторая группа, в которую вошли реки Чая, Парбиг и Шегарка, отличается стационарностью 13летнего цикла колебания стока на протяжении всего периода наблюдений. И, наконец, третья группа рек – это правые притоки Иртыша (Омь, Тартас, Тара), истоки которых также расположены на Васюганском болоте, но в его южной части. Для стока этой группы рек характерно уменьшение периода цикличности с 13 до 8 лет после 1985 г.

Характерный для района «Б» 13-летний цикл был также зафиксирован на трех реках среднего течения Оби в зоне заболоченной тайги: Кеть, Тым и Большой Юган. Причем поведение данного цикла на этих реках наиболее сходно с поведением аналогичного цикла водности реки Васюган.

Следует отметить три северные реки, не принадлежащие бассейну Оби – Надым, Пур и Таз, для которых, несмотря на существенные различия в области длиннопериодных циклов, характерно наличие синхронных колебаний с периодом 4 и 7 лет. Подобные циклы были обнаружены также в бассейне реки Северная Сосьва, однако выделить районы на высоком уровне сходства, подобном районам «А» и «Б», не удалось.

Сравнение вейвлет-образов хронологических рядов стока является процедурой сложной и не вполне свободной от субъективной оценки. Для исключения последнего предложена и реализована идея поиска «похожести» в хронологических рядах стока по их энергетической характеристике, а именно, по графикам коэффициентов когерентности. Коэффициенты когерентности К XY , рассчитывались по формуле:

Kxy (a, b )= ^ (a,b*Z(a,b ), ^X ■ ^Y

где X, Y – ряды исходных данных, для которых выполнялось вейвлет-преобразование; ψ(a,b) – вейвлет функция; σ – стандартное отклонение соответствующего ряда.

Схематично алгоритм получения рядов для сравнительного анализа выглядел следующим образом: каждый график разбивался на горизонтальные «полосы» шириной в 1 год, затем «полосы» вытягивались в цепочку, приставлением к концу первой «полосы» начало второй и т. д. Формирование рядов из коэффициентов когерентности осуществлялось для основного интервала периодичностей в колебаниях стока 40 рек с единым периодом наблюдений. Результаты кластерного анализа, примененного к сформированной таким образом матрице (размером 900х40), подтвердили наличие ранее выделенных районов «А» и «Б» и, кроме того, позволили выделить еще одну географически близкую группу створов, расположенных в верхнем течении Оби на реках с преимущественно горным характером течения: р. Бия – г. Бийск, р. Катунь – с. Сростки, р. Обь – с. Фоминское и г. Барнаул, р. Чарыш – свхз. Чарышский, р. Мрас-Су – г. Мыски. Для них характерно наличие 11-летнего цикла, который после 1970 года постепенно переходит в 8 и 16-летние циклы.

Выводы: возможность регистрировать смену характерных для водного объекта периодичностей с временной привязкой расширяет возможности прогнозирования стока и мониторинга природных экосистем, связанных с ним.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (09-05-00395-а, 09-05-00235-а) и Федерального агентства по науке и инновациям (Гос-контракт 02.740.11.0325).

Список литературы Закономерности циклических колебаний водного стока рек Западной Сибири

- Смоленцев, Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB. -М.: ДМЛ Пресс, 2005. 304 с.

- R-ArcticNET -A Regional, Electronic, Hydrographic Data Network For the Arctic Region [Электронный ресурс]. URL: http://www.rarcticnet. sr.unh.edu/v4.0/index.html (Дата обращения 22.09.2009).

- География Томской области/Томский гос. ун-т; под ред. А.А. Земцова. -Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 1988. 248 с.