Закономерности движения водного потока при движении плота в условиях продленной навигации

Автор: Корпачев В.П., Злобин А.А., Корпачев И.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Техника

Статья в выпуске: 10, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены основные закономерности движения водного потока при движении плота в условиях продленной навигации. Исследовано влияние на скорость стесненного потока таких параметров, как шероховатость льда, ширина канала в ледовом поле и шероховатость русла.

Сплав леса, продленная навигация, шероховатость льда, сжатый поток, скорость потока

Короткий адрес: https://sciup.org/14082065

IDR: 14082065 | УДК: 627.224.8

Текст научной статьи Закономерности движения водного потока при движении плота в условиях продленной навигации

В связи с этим возникает необходимость аналитического и экспериментального исследования закономерностей движения водного потока, стесненного ледяным покровом при наличии в нем канала. При транспортировке плотов в ледовом канале необходимо учитывать дополнительное сопротивление воды от стеснения потока и ледового сопротивления.

Цель исследований . Определить формулу скорости потока в стесненном сечении с учетом влияния ледяного покрова при наличии в нем канала. Исследовать влияние на скорость стесненного потока таких параметров, как шероховатость льда, ширина канала в ледовом поле и шероховатость русла.

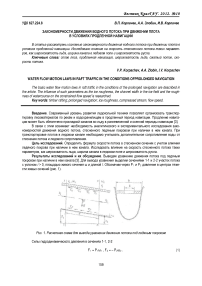

Результаты исследований и их обсуждение . Выведем уравнение движения потока под ледяным покровом при наличии в нем канала [3] . Для вывода уравнения выделим сечениями 1-1 и 2-2 участок потока с уклоном i > 0, площадью живого сечения ω и длиной l . Обозначим через P 1 и Р 2 давление в центрах тяжести живых сечений (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная схема для вывода уравнения движения потока под ледяным покровом

Силы гидродинамического давления в сечениях 1-1, 2-2

F 1 = P 1 ω 1 , F 2 = – Р 2 ω 2 .

Сила F 2 направлена против направления движения, поэтому имеет знак минус.

Сила трения потока о стенки русла

Тр = τрχрl ,(2)

где τ р – удельная сила трения потока о стенки русла, зависит от шероховатости русла;

χ р – смоченный периметр русла.

Сила трения потока о нижнюю поверхность ледяного покрова

Тл = τлχлl ,(3)

где τ л – удельная сила трения потока о нижнюю поверхность ледяного покрова;

χ л – смоченный периметр ледяного покрова.

Сила тяжести отсека

G = ρgωl .(4)

Спроектируем действующие силы на ось движения потока

F1 – F2 + G cosα – Тр -ТЛ = 0.(5)

Подставив значение действующих сил в уравнение (5) и разделив все члены уравнения на ρgω , по- лучим

Р 1 pg

—

p 2

—+ zi pg

—

_ *p Xp i , tл Xл i z2 =--1-- pg^ pgu

.

Запишем уравнение Бернулли для сечений 1-1 и 2-2

P i «14 Р2 а 21-4

— +--- + z 1 = — +---

pg pg

pg pg

+ Z 2 + hw ,

где

h w – потери напора при движении потока на участке 1.

Так как ω1 = ω2 = ω и принимая α1 = α2, уравнение (7) примет вид где

P 1 pg

—

Р 2

--+ z-i_ — Z 2 = h w . pg

Сопоставляя уравнения (6) и (7), получим

* р X p l * л X4 ,

+--= h, pgu pgu

' W .

Введем в уравнение (6) значение гидравлического уклона

* р X р + * л X л = { pgw pgw ,

ω/χ л = R л – гидравлический радиус смоченного периметра ледяного покрова; ω/χ р = R р – гидравлический радиус смоченного периметра русла.

С учетом значений R л , R р уравнение (10) запишется

* P pgR p

tn

+ -4- = i pgR л

R„ или, введя отношение а = — ., получим ’ " R р ' J

Tq ^л

-+ + - л = IR„. ард рд

При условии развитого турбулентного движения можно предположить, что суммарные силы трения пропорциональны квадрату скорости движения потока при наличии ледяного покрова, то есть

- р- + — = К v Л , ард рд

где К – коэффициент пропорциональности;

υ л – скорость движения потока при наличии ледяного покрова и канала в нем.

Из уравнений (12) и (13) следует

IR л = К v Л ,

откуда

v л

= с л VIR л ,

где через с л обозначили коэффициент Шези для потока с ледяным покровом и наличием в нем канала.

Определим скорость движения потока для широкого прямоугольного русла при наличии канала во льду шириной b. Так как ω = ВН и χ л = 2(В+Н) – b, то гидравлический радиус при наличии канала во льду равен

Ш ВН

R = — =-----------.

л X л 2(В + Н) -Ь

Представим R л в безразмерной форме, введя относительную глубину m = Н/В и относительную ширину прорези канала m' =b/В . С учетом m и m' получим

mB

R=

2(1 + т) —т

.

Коэффициент Шези в формуле (15) может быть определен по формуле [1]

1 1

c

пР = п Н 6 n пр

c р

(1 + а 1'5 )2/ з ,

где с р – скоростной коэффициент свободного ото льда потока;

п пр – приведенный коэффициент шероховатости для потока под ледяным покровом.

На основе сопоставления результатов расчета с данными натурных наблюдений рекомендуется применять формулу Н. Н. Павловского для определения n пр [3]

n пр =

n л χл + n р χр χ л + χ р

В формуле (18) а = П л /П р ., где П л - коэффициент шероховатости ледяного покрова; П р - коэффициент шероховатости русла.

Для рек в бытовом состоянии Н. Н. Белоконь [1] рекомендует принимать значения коэффициента шероховатости ледяного покрова, приведенные в таблице 1.

Значения коэффициента шероховатости ледяного покрова

Таблица 1

|

Период ледостава |

Расчетное значение |

|

Первые 10 дней ледостава |

0,150–0,050 |

|

10–20-й день после ледостава |

0,100–0,040 |

|

20–60-й день после ледостава |

0,050–0,030 |

|

60–80-й день после ледостава |

0,040–0,015 |

|

80–110-й день после ледостава |

0,025–0,010 |

Примечание. Верхние пределы указанных значений должны применяться в расчетах при образовании торосистого льда или шуги; нижние – на участках с гладким льдом.

Подставляя значение гидравлического радиуса R л и коэффициента Шези С л в формулу (15), получим скорость движения потока при наличии канала во льду

А л =

Ср

(1 + а 1, 5)2 /з

ImB

\ 2(1 + m) — m ‘

или

1 ImB

Ал = —H /6 . (21)

П пр 2(1 + m) — m

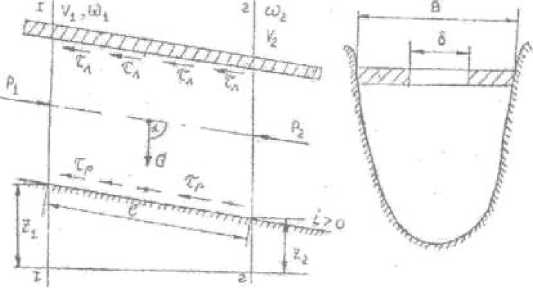

Введем следующие обозначения (рис. 2):

ω, υ – площадь поперечного сечения потока, средняя скорость его течения, не стесненного судном;

-

ω с , υ с – площадь поперечного сечения потока, средняя скорость его течения, когда в нем находится судно с площадью миделевого сечения ¤;

-

h, h c – глубина потока соответственно в нестесненной его части перед носовой частью судна и в мидели.

Рис. 2. Схема движения судна в ограниченных условиях

При движении плота на участках, ограниченных по ширине и глубине, в районе движения судна наблюдается понижение уровня. Для определения величины понижения уровня воды в районе нахождения плота воспользуемся принципом подвижных координат, соединенных с судном [3] . В зоне расположения судна, вследствие уменьшения площади живого сечения потока поперечным сечением корпуса судна, скорость течения увеличивается на некоторую величину Δ υ . Скорость в стесненном сечении потока υ с = υ + Δ υ .

Для определения скорости υ с воспользуемся уравнением Бернулли, записанным для сечений АА и ВВ

U2

h + ;f = (h — Ah) + z~-2g2g

Для определения υ с необходимо установить величину понижения уровня воды Δh в сечении ВВ.

Величина Δ υ может быть приближенно определена из уравнения неразрывности

υω = (υ+Δυ)ωс.(23)

Площадь потока, стесненного судном, определится выражением

ωс = ω – ¤ – bΔh,(24)

где ¤ – площадь погруженной части корпуса судна по мидельшпангоуту;

-

b – средняя ширина канала, вычисляемая по выражению b=ω/h.

Считая произведение Δhb малым по сравнению с площадью ω, им можно пренебречь. Тогда, подставляя (24) в (23) и решая относительно Δυ, получим

¤ 1

JV = V„ . = %,,

где n=ω/¤ – профильный коэффициент.

Зная значение Δυ, можно определить теоретическую величину понижения уровня воды Δh , воспользовавшись для этого уравнением (22). Подставляя в уравнение (22) значение υ с = υ + Δ υ и решая относительно Δh, получим

Ah = 1 fv + ^Jv.

g2

Подставляя значение Δυ (25) в формулу (26), получим

Ah =

U 2 n — 0,5 g (n — 1)2.

Для практических расчетов для определения величины Δh рекомендуется формула, учитывающая не только изменение формы поперечного сечения, но и характер обтекания корпуса судна [3]

Δ h =

— K2

(—)2| r, n 2g

где К 2 = 1 — . 1 .

Vn-4,2

Значение скорости потока в стесненном сечении с учетом величины Δh получим из уравнения (22)

V с = V,2 К fn n ' .

Значение скорости потока в стесненном сечении с учетом влияния ледяного покрова при наличии в нем канала получим, подставив в уравнение (29) υл г 1 1/ f ImB 2 /n -1 2

u C = —H /б 2 - К 2 (. I . (30)

П пр 2(1+ m) - m n

Исследуя выведенную формулу (30), можно определить, как влияют на скорость потока υ лс такие показатели, как b, n л , n р . Сравним значения средней скорости потока υ, вычисленной по формуле Шези (31), со значениями скорости потока в стесненном сечении в условиях продленной навигации υ лс .

u = C VRI

В качестве постоянных параметров примем средние показатели для Ангаро-Енисейского региона: LxBxT – габаритные размеры плота, соответственно длина, ширина и осадка, 500х22х0,75 м; B р – ширина русла реки, 400 м; Н – глубина потока, 1,5 м.

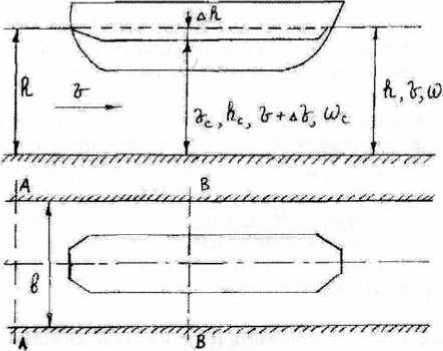

Результаты расчетов влияния n л на υ лс представлены в таблице 2 и на рисунке 3.

Рис. 3. Влияние шероховатости льда на скорость потока в условиях продленной навигации

Расчет влияния n л на υ лс

Таблица 2

|

№ п/п |

n л |

χ л , м 2 |

n пр |

m' |

υ, м/с |

υ л , м/с |

υ лс , м/с |

△ л (П л ) = 1 -^ |

|

1 |

0,01 |

366 |

0,04 |

0,085 |

0,65 |

0,77 |

0,89 |

1,40 |

|

2 |

0,03 |

0,05 |

0,62 |

0,71 |

1,12 |

|||

|

3 |

0,07 |

0,07 |

0,44 |

0,51 |

0,80 |

|||

|

4 |

0,1 |

0,08 |

0,37 |

0,42 |

0,66 |

|||

|

5 |

0,15 |

0,11 |

0,28 |

0,33 |

0,51 |

При изменении шероховатости льда от 0,01 до 0,15 скорость стесненного потока уменьшается на 36,4 %.

Результаты расчетов влияния b на υ лс представлены в таблице 3 и на рисунке 4.

Таблица 3

Расчет влияния b на υ лс

|

№ п/п |

B, м |

χ л , м 2 |

n пр |

m' |

υ, м/с |

υ л , м/с |

υ лс , м/с |

△ л (П л ) = 1 -^ |

|

1 |

26 |

374 |

0,07 |

0,07 |

0,65 |

0,44 |

0,51 |

0,800 |

|

2 |

30 |

370 |

0,07 |

0,08 |

0,44 |

0,51 |

0,803 |

|

|

3 |

34 |

366 |

0,07 |

0,09 |

0,44 |

0,51 |

0,805 |

|

|

4 |

38 |

362 |

0,07 |

0,10 |

0,44 |

0,51 |

0,807 |

|

|

5 |

42 |

358 |

0,07 |

0,11 |

0,45 |

0,51 |

0,809 |

Δ 0,81 0,808 0,806 0,804 0,802 0,8

0,798 0,796

0,794

—I_____________I_____________I_____________I_____________I_____________I_____________I_____________I_____________I________^J

26 30 34 38 42 b, м

Рис. 4. Влияние ширины канала на скорость потока в условиях продленной навигации

При изменении ширины канала в ледовом поле от 26 до 42 м при ширине плота 22 м скорость сжатого потока увеличится на 1,12 %.

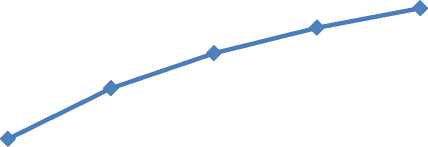

Результаты расчетов влияния n р на υ лс представлены в таблице 4 и на рисунке 5.

Расчет влияния n р на υ лс

Таблица 4

|

№ п/п |

n р |

n пр |

m' |

υ, м/с |

υ л , м/с |

υ лс , м/с |

△ (n л ) = 1 -^ |

|

1 |

0,025 |

0,05 |

0,085 |

1,65 |

0,64 |

0,74 |

0,45 |

|

2 |

0,045 |

0,06 |

0,91 |

0,52 |

0,60 |

0,66 |

|

|

3 |

0,065 |

0,07 |

0,64 |

0,44 |

0,51 |

0,80 |

|

|

4 |

0,085 |

0,08 |

0,49 |

0,38 |

0,44 |

0,91 |

|

|

5 |

0,105 |

0,09 |

0,39 |

0,34 |

0,39 |

0,99 |

Δ л 1,2

0,8

0,6

0,4

0,2

______________I_________________________________I_________________________________I_________________________________I_________________________________I_________________________________I_________________________________I_________________________________I_________________________________I________________

0,025 0,045 0,065 0,085 0,105

n р

Рис. 5. Влияние шероховатости русла на скорость потока в условиях продленной навигации

При изменении шероховатости русла от 0,025 до 0,105 скорость сжатого потока увеличится в два раза.

Выводы. Основное влияние на изменение скорости потока в условиях продленной навигации оказывают шероховатость льда и шероховатость русла. Полученные расчетные данные и зависимости могут быть

использованы при определении сопротивления воды движению лесотранспортных единиц и судов в условиях продленной навигации