Закономерности формирования микробиоценоза возбудителей нозокомиальных инфекций в хирургическом отделении многопрофильного стационара

Автор: Бабаев С.Ю., Кнестяпин О.С., Мельников В.Л., Митрофанова Н.Н., Петров М.В.

Журнал: Огарёв-online @ogarev-online

Статья в выпуске: 15 т.4, 2016 года.

Бесплатный доступ

Внутрибольничные инфекции представляют собой угрозу для здоровья госпитализированных больных, являясь фактором увеличения заболеваемости и смертности. Цель работы - изучить особенности возбудителей нозокомиальных инфекций в хирургическом отделении многопрофильного стационара. Преобладающими в микробиологическом пейзаже являются грамотрицательные микроорганизмы, на их долю пришлось 51,8% инфекций. При изучении компонентного профиля инфекций было установлено, что 85,2% из них являются моноинфекциями, 14,8% преимущественно двухкомпонентными полиинфекциями.

Внутрибольничные инфекции, гнойно-септические осложнения, коэффициент жаккара, микробиоценоз

Короткий адрес: https://sciup.org/147249152

IDR: 147249152 | УДК: 618.3-06:616.98

Текст научной статьи Закономерности формирования микробиоценоза возбудителей нозокомиальных инфекций в хирургическом отделении многопрофильного стационара

Введение. Внутрибольничные инфекции (ВБИ) представляют собой угрозу для здоровья госпитализированных больных, являются фактором увеличения заболеваемости и смертности, способствуют длительной госпитализации и повышению затрат на содержание койко-фонда [1]. Разработанные концепции государственной политики по профилактике ВБИ направлены на предотвращение их распространения и снижение риска возникновения вспышек ВБИ. Считается, что заболеваемость нозокомиальными инфекциями может быть снижена на 30-55 % путем осуществления эффективного эпидемиологического контроля за ними, соблюдения в лабораторных условиях стандартов биобезопасности для снижения риска инфицирования [2; 3].

В Пензенской области в 2014 г. было зарегистрированы около 700 случаев ВБИ. Показатель заболеваемости послеоперационными инфекциями в 2014 г. превысил значения 2013 и 2012 гг. [4].

Динамичное развитие хирургии, меняющиеся представления о течении раневого процесса, способствуют модернизации алгоритмов микробиологической диагностики и стандартов рациональной антибиотикотерапии (АБТ), требуют расширения знаний эпидемиологической значимости и уровня антибиотикорезистентности возбудителей ВБИ в данном регионе и конкретном стационаре [5].

Цель работы: изучить экологические и клинико-эпидемиологические особенности возбудителей нозокомиальных инфекций в хирургическом отделении многопрофильного стационара.

Материалы и методы. Было проведено трехлетнее исследование случаев возникновения внутрибольничных инфекций в хирургическом отделении многопрофильного стационара.

Материалом исследования являлись мазки из трахеи, бронхов, раневое отделяемое, смывы с дренажа, плевральная жидкость, мокрота.

Выделение, идентификация, определение уровня антибиотикорезистентности культур микроорганизмов проводились по общепринятым методикам в соответствии с официально утвержденными методическими указаниями.

Для анализа ассоциаций выделенных микробных культур использовали коэффициент Жаккара как достоверный показатель экологического родства различных видов микроорганизмов, и коэффициент ассоциативности как критерий степени участия бактерий в микробных ассоциациях, выражающий отношения числа совпадающих признаков к общему их числу.

Полученные данные статистически обработали.

Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования были выделены более 25 микроорганизмов. Преобладающими в микробиологическом пейзаже являлись грамотрицательные микроорганизмы - 51,8% - Pseudomonas aeruginosa (22,7%), Acinetobacter spp. (5,2%) и другие палочки. Грамположительные выявлялись в 30,8%, наибольший удельный вес составил Streptococcus viridans (12,2%), грибы рода Candida - в 17,4% случаев.

Изучение компонентов микробного профиля при ВБИ в отделении торакальной хирургии выявило, что в 85,2% случаев они являлись моноинфекциями, в 14,8% -полиинфекциями, преимущественно двухкомпонентными, - ассоциации Streptococcus viridians , Pseudomonas aeruginosa и Candida с различными видами микроорганизмов.

Большинство микроорганизмов, выделенных от пациентов, встречались преимущественно в виде монокультур, их коэффициент ассоциативности был менее 50 %. Однако, грибы рода Candida и грамотрицательные палочки встречались в большинстве случаев в ассоциациях и имели коэффициент ассоциативности 81-92%.

Анализ коэффициента Жаккара установил наличие в ассоциациях между микроорганизмами антагонистических взаимоотношений, следовательно, они неустойчивы и способны существовать короткое время.

При оценке антибиотикорезистентности микроорганизмов, встречающихся в отделении торакальной хирургии, нами было установлено, что Pseudomonas aeruginosa наиболее резистентна к карбенициллину (76,8%), полимиксину (76,3%), ципрофлоксацину и нетромицину (72,1%), цефоперазону (65,3%). Выделенные штаммы были чувствительны к имипенему, меропенему, цефепиму и цефтазидиму.

У грамотрицательных палочек наблюдалась устойчивость к гентамицину (81,3%), карбенициллину и цефоперазону (68,8%), нетромицину (62,5%). Наибольшая чувствительность наблюдалась к ципрофлоксацину, цефепиму и имипенему.

Для бактерий рода Acinetobacter характерно наличие штаммов резистентных к нетромицину (70%), гентамицину и карбенициллину (60%). Наиболее чувствительными штаммы оказались к ципрофлоксацину, левомицетину и доксициклину.

Среди Streptococcus viridans обнаружены полирезистентные штаммы к оксациллину (83,3%), линкомицину и клиндамицину - в 73,3% случаев, офлоксацину (70%), большая чувствительность наблюдалась к ванкомицину, фузидину, гентамицину и цефазолину.

В результате исследования нами были установлены клинико-эпидемиологические особенности нозокомиальных инфекций у пациентов отделения торакальной хирургии. Так, в демографической структуре ВБИ в хирургическом отделении преобладают мужчины -92,61%. В возрастной структуре пациентов достоверно преобладают лица от 40 лет и старше, средний возраст пациентов составил 46 лет.

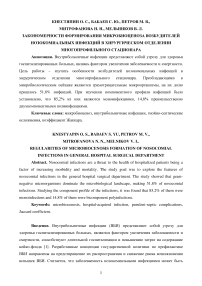

В структуре гнойно-септических осложнений (ГСО) у обследованных пациентов преобладали эмпиема плевры, абсцесс легкого, пневмония, сепсис и флегмона (рис. 1).

-

□ эмпиема плевры □ абсцесс легкого ESI пневмония □ сепсис □ флегмона

Рис. 1. Структура гнойно-септических осложнений у пациентов отделения торакальной хирургии.

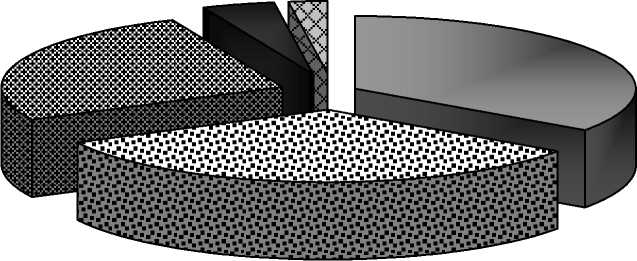

Основными видами оперативных и диагностических вмешательств, осложненных ВБИ, явились дренирование плевральных полостей, торакотомия, пульмонэктомия, лобэктомия (рис. 2).

-

□ дренирование □ торакотомия В пульмонэктомия □ лобэктомия

Рис. 2. Виды оперативных и диагностических вмешательств, осложненные внутрибольничной инфекцией.

Длительность госпитализации составила в среднем 35 койко-дней, ее продолжительность увеличивалась при наличии ГСО, пик возникновения которых приходился на 1-4-й день после операции.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы.

-

1. В этиологической структуре ВБИ в отделении торакальной хирургии преобладают грамотрицательные микроорганизмы: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., преимущественно в виде монокультур.

-

2. Большинство ассоциаций микроорганизмов, циркулирующих в стационаре, обладают низким коэффициентом экологического сродства, являются нестойкими в связи с существованием антагонистических взаимоотношений.

-

3. Установленное наличие антибиотикорезистентности грамотрицательных микроорганизмов к аминогликозидам (нетромицин, гентамицин), полусинтетическим пенициллинам (карбенициллин), цефалоспоринам III поколения (цефоперазон), Streptococcus viridans – к оксациллину, линкомицину, клиндамицину необходимо учитывать при назначении терапии.

-

4. У пациентов хирургического отделения определяются особенности нозокомиальных инфекций: возраст 40 лет и более; наличие гнойно-септических осложнений – чаще эмпиема плевры; к основным видам оперативных и диагностических вмешательств, осложненных внутрибольничной инфекцией относятся дренирование плевральных полостей, торакотомия; прямая зависимость частоты хирургических вмешательств и интенсивности антибиотикотерапии; длительная госпитализация; ранние сроки развития.

Список литературы Закономерности формирования микробиоценоза возбудителей нозокомиальных инфекций в хирургическом отделении многопрофильного стационара

- Plowman R., Graves N., Griffin M. A. et al. The rate and cost of hospital-acquired infections occurring in patients admitted to selected specialties of a district general hospital in England and the national burden imposed // Journal of Hospital Infection. - 2001. - Vol. 47. - Р. 198-209.

- Umscheid C. A., Mitchell M. D., Doshi J. A. et al. Estimating the proportion of healthcare-associated infections that are reasonably preventable and the related mortality and costs // Infection Control and Hospital Epidemiology. - 2011. - Vol. 32. - Р. 101-114.

- Основные компоненты для программ профилактики инфекций и инфекционного контроля. Второе совещание Неформальной сети по профилактике инфекций и инфекционному контролю в здравоохранении, 26-27 июня 2008 г. (г. Женева, Швейцария) / Под ред. F. Otaíza, C. Pessoa-Silva. - Всемирная организация здравоохранения, 2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69982/3/WHO_HSE_EPR_2009.1_rus.pdf.

- Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Пензенской области в 2014 году». - 2015. - 275 с.

- Фадеева Т. В., Верещагина С. А., Филатова Л. С. и др. Микробиологическая оценка послеоперационной раневой инфекции в многопрофильной хирургической клинике // Инфекции в хирургии. - 2012. - Т. 10. - № 4. - С. 14-20. EDN: PXJMUP